キリスト教の礎 イエス・キリスト

イエス・キリスト(Christ)

キリスト教の礎となるイエス・キリストは、自分の使命を信じ、それを貫き通したことでその命を全うした。キリストも他の四聖同様『答えは自分の中にある』と説き、自分の内面に目を向けるよう、弟子たちを導いた。

彼を『イエス・キリスト』ではなく人間だと考えるなら、彼の名は『イエス』である。いわゆる『ナザレのイエス』とは、当時、イエスという名は珍しい名前ではなかったため、『ナザレ地方にいるイエスのこと』という意味で、地名が名前の頭につけられている。

ちなみにこのイエスという名は『神は救いである』という意味であり、キリストという言葉の意味は、『油を注がれた者(王や祭司の即位の際、油を頭にかける習慣があったことから『使命を帯びた者』の意味があった)』、あるいは『救世主、救い主』という意味である。称号のようなものだ。

イエス復活について

モーセ、ブッダ、孔子、ソクラテス、ピタゴラス、マニ、ゾロアスター、ムハンマド、どの人物の弟子も死後の復活などは認めていないが、このイエス・キリストだけは、弟子たちが『復活を見た』と言っていて、『人間』なのか『神の生まれ変わり』なのか、史実では証明できないという。ただ、一つだけ言えることは、そのどちらだと断言しても傷つく人がいるということである。それも、極めて甚大な数の人が。

[フレスコ画イコン『主の復活』(カーリエ博物館蔵)。キリスト(ハリストス)がアダムとイヴの手を取り、地獄から引き上げる情景。]

イエス復活の実態は、今のところ歴史家が考え付く仮説として、この三つの可能性が考えられている。

- 復活したというのは、イエスの弟子たちの嘘であるという説。

- 集団的な幻想か幻覚によるものだという説。

- 弟子たちは真実を述べており、死者の中からよみがえったイエスを本当に見たのだという説。

またある有力な説にはこういう切り口もある。イエスが生きた時代は、哲学でいう素朴実在論が人間の思考を支配していて、夢で見ることが、昼間に現実で起きたことと同じ重みをもったという。処刑されたイエスと夢の中で出会い、話をしても、生きているイエスと会ったのと同じように受け止められるというのだ。しかしそれはある意味、この『2番目の説』に該当することになるだろう。(参考文献『ソクラテス・イエス・ブッダ 三賢人の言葉、そして生涯』、『PRESIDENT』)

また、聖書を徹底的に読む中で、歴史の切迫した事情によって意図的に除外された重要な真実に気づき、宗教学者として、キリスト教が発足する前のイエスの実像に迫る研究を20年近く続けた、レザー・アスランの著書『イエス・キリストは実在したのか?(Zealot the life and times of jesus of nazareth)』にはこうある。

復活進行やユダヤ教からの逸脱

(省略)イエスの復活は、測り知れない大問題を解決する事実があった。(中略)『申命記』には、『木にかけられた死体は、神に呪われたもの』とあるが、それがそうならイエスの十字架刑による市は、神に呪われたものとなる。しかし、イエスが実際に死ななかったなら、彼の死が神聖なものへの展開の序曲に過ぎないのならば、十字架はもはや呪いや失敗のシンボルではなく、勝利のシンボルへと変えられることになる。

パウロは『コリントの信徒への手紙』に、

『キリストが復活しなかったのなら、わたしたちの宣教は無駄であるし、あながたたの信仰も無駄です』(コリントの信徒への手紙1)

と書いているが、パウロは色々と『ユニーク』な人間だった。後でも書くが、パウロというのはキリスト教を広めた人物である。イエスが十字架で死んだことは既知の通りだが、その後、『キリスト教』という名でイエスの教えを広めたのはパウロだ。

だが、パウロが会ったのは『生前のイエス』ではなく、『(復活した)神であるイエス』であり、『十二使徒』を軸に考えるなら、自分こそは十三番目の使徒ではなく、『最初の使徒』であり、特別なのだということを主張する点において、当時このパウロに関しては様々な問題点が見られていたという。例えば、生きているイエスがどんな人物だったかについてまったく知らず、また知ろうともしなかった。

[ピエトロ・ダ・コルトーナが1631年に描いたパウロの回心]

また先ほどキリストという言葉の意味は、『油を注がれた者』、『救世主』という意味だと言ったが、パウロはイエスをそのような意味を込めて呼んでいなかった。『キリスト・イエス(Jesus the Christ)』、もしくはただ『キリスト』とまるでイエスの苗字のように呼んでいる。死んだ後のイエスに勝手に尊称としてではなく、苗字をつけてみたり、生前のイエスに会ったこともなく、また、まったく知ろうともしなかったり、中々の曲者である。キリスト教にある妙な違和感は、もしかしたらこのパウロに原因がある可能性も否定できない。全部で27編から成る『新約聖書』の半分以上は、このパウロが書いた、あるいはパウロについて書かれたものである。

だが、およそ20年以上の間キリスト教について悩まされた私が考えた、考えられるもう一つのシナリオがある。それが下記のリンク先の記事だ。この解釈なら、彼ら識者の有力な分析も無駄にならない。むしろ土台になる。そして、大勢のキリスト教徒たちが著しく傷つくこともない。

イエスは自分を『メシア』と呼ばず『人の子』と呼んだ

『イエス・キリストは実在したのか?(Zealot the life and times of jesus of nazareth)』にはこうある。

理由は何であれ、『ナザレのイエス』は自分のことをあからさまにメシアだと呼んではいなかった。ついでに言うと、イエスは自分自身を、イエスのもう一つの称号であったように見える『神の子』とも呼んでいなかった。もちろん、『神の子』という称号は、キリスト教徒の概念とは違って、神とイエスとの親子関係を表す言葉ではなく、むしろイスラエルの歴代の王たちに対する伝統的な呼称であったことを心に留めておく必要がある。ヘブライ語聖書には、『神の子』と呼ばれる人物が、最も偉大な嘔吐されるダビデと同じくらい多く登場している([サムエル記]下、7章14節、[詩編]2編7節、89編28節、[イザヤ書]2章1節)。

イエスは自分自身を呼ぶときはむしろまったく違う称号を使っていた。それがたいへん不可解でユニークだったため、学者たちは数百年にわたって、イエスがそれにどういう意味を持たせようとしていたのか必死で理解しようと努めてきた。イエスは自分自身を『人の子』(原文では『the Son of Man)』とSonとManに大文字を使っている)よ呼んでいたのである。

生い立ち

紀元前4年頃生誕(生い立ちの詳しい部分は不明)。しかし、いわゆる『クリスマス』である12月25日は、イエス・キリストの降誕(誕生)を祝う祭である。だがこの12月25日は異教の『太陽の祭日』だったという説もある。それをキリストの誕生日にしたという説だ。

また生誕の地も、イスラエルのバイラーム(福音書ではベツレヘム)で生まれたことになっているが、実際はナザレではないかという見解もある。二つの福音書で、生誕の地がダビデの出身地であるベツレヘムになっているのは、イエスがダビデの系譜につながると主張するための神学上の細工である、という見解がある。

ユダヤの伝承によれば、ダビデの子孫である救い主は、ベツレヘムに生まれるとされていた。ただし、イエスが伝説通り処女から生まれたのであれば、ヨセフの先祖などどうでもよく、イエスのために、救世主はダビデの子孫であるにちがいないという『旧約聖書』の予言をかなえたくとも、役に立たなくなってしまう。

父は大工のヨセフで、母はマリア。大工の子として生まれ、医師でありながら宗教家として、貧しい人々の病気を治療し、神の愛を説く。ローマの官憲に政治的煽動家として誤解され、処刑される。33歳~36歳没。

この『誤解』だが、このあたりは非常に複雑なニュアンスが含まれている。ただ下記の記事に書いたように、イエスは蔓延していたユダヤ人の考え方を『更新』しようとしていて、その蔓延していたものは間違っていたものが多くあり、それを変えようとしていたイエスが『反政府扇動行為』として処罰を受けることは、ある種『誤解』と言える。

-1-300x200.jpg)

モーセの『安息日に働いたことに対する制裁』の話に対し、イエスはこう言っている。

イエス

イエスこのイエスの発言は、素晴らしいものであり、まさに『更新』にふさわしい理論だ。このようにしてイエスは、より素晴らしい教えを広めようと革命を起こそうとした『ゼロット(革命家)』であるという見解もある。イエスが『異邦人の庭』と呼ばれる神殿で、両替商のテーブルをひっくり返し、怒鳴り散らしたことを考えても、その姿は革命家に似ているとも言える。

[エル・グレコ『神殿から商人を追い払うキリスト』 157-75年ミネアポリス美術館]

例えば『ソクラテス・イエス・ブッダ 三賢人の言葉、そして生涯』にはこうある。

仏教は古来、シッダールタは(神ではなく)一人の人間に過ぎないと説いているのに、伝承から浮かび上がるその人物像は非人間的と呼べるくらいに超然としている。ゴツゴツしたところは一切なく、何事にも心を乱されない超人的なシッダールタである。その一方、キリスト教は伝統的にイエスを『神でありながら人でもある超自然的な存在』としてとらえているのに、福音書に描かれたイエスは実に人間的であり、悲しみ、喜び、倦怠、気分の高揚、深い同情、そして怒りといった感情を抱き、時に感極まって涙さえこぼしている。驚きのパラドックスである!

つまり、ブッダは人間だと認められているのにその浮かび上がる実態は『神っぽい』のに対し、イエスは神として崇められているのに『人間っぽい』のである。こういうがパラドックス(逆説)があるわけだ。とにかくこういうことを考えても、イエスに『革命家』のような情熱的な一面があったというのはうなづける話である。

だが、『利己的な遺伝子』で有名なリチャード・ドーキンスの著書『神は妄想である』にはこうある。

A・N・ウィルソンはそのイエス伝において、ヨセフがそもそも大工であったという定説に疑問を投げかけている。ギリシャ語の『tekton』は実際に大工を意味するが、これはアラム語の『naggar』という単語を翻訳したもので、こちらは職人や学者を意味することがあった。これは聖書を悩ませるいくつかの構造的誤訳のうちの一つである。

もっとも有名な誤訳は、イザヤ書が、乙女をさすヘブライ語『almah』を、処女を意味するギリシャ語『parthenos』に変えてしまったことである。簡単におかしてしまうまちがいだがこの一人の翻訳者の誤りが大きく膨らんで、イエスの母親が処女だったというまるっきり馬鹿げた伝説を生むことになるのだ!

あらゆる時代を通じて、これに匹敵するほど構造的誤訳のチャンピオンもまた、処女にかかわりがある。イブン・ワラクは、一人のイスラム教殉職者につき72人の処女を与えるという有名な約束において、『処女』は『水晶のように透明な白い干しぶどう』が誤訳されたものであると、愉快そうに主張している。いまや、このことがもっとひろく知られてさえいれば、自爆テロの犠牲者となったどれだけ多くの罪なき犠牲者を救うことができていたことだろうか?

『Ibn Warraq, ‘Virgins? What virgins?’ ,Free inquiry 26:1.2006,45-6)』

参考文献『四人の教師』

『ソクラテス・イエス・ブッダ 三賢人の言葉、そして生涯』

『神は妄想である』

キリストが罪・悪としたもの

『罪』

罪という言葉をを紐解くと、『的を外す』という言葉にたどり着く(『罪』という言葉は、過ちを意味するラテン語の『peccatum』の訳語である。これは、聖書のギリシャ語『hamartia』の訳語である。これは不足や誤りを意味するが、元々はヘブライ語の『hatta’t』の訳語である。これを忠実に訳すと『的を外す』となる)。『罪を犯す』とは『的を取り違える』、『自分の欲望を間違った方向に持っていくこと』である。我々人間は、このような試練を課せられ、どう生き貫くのかを求められる。

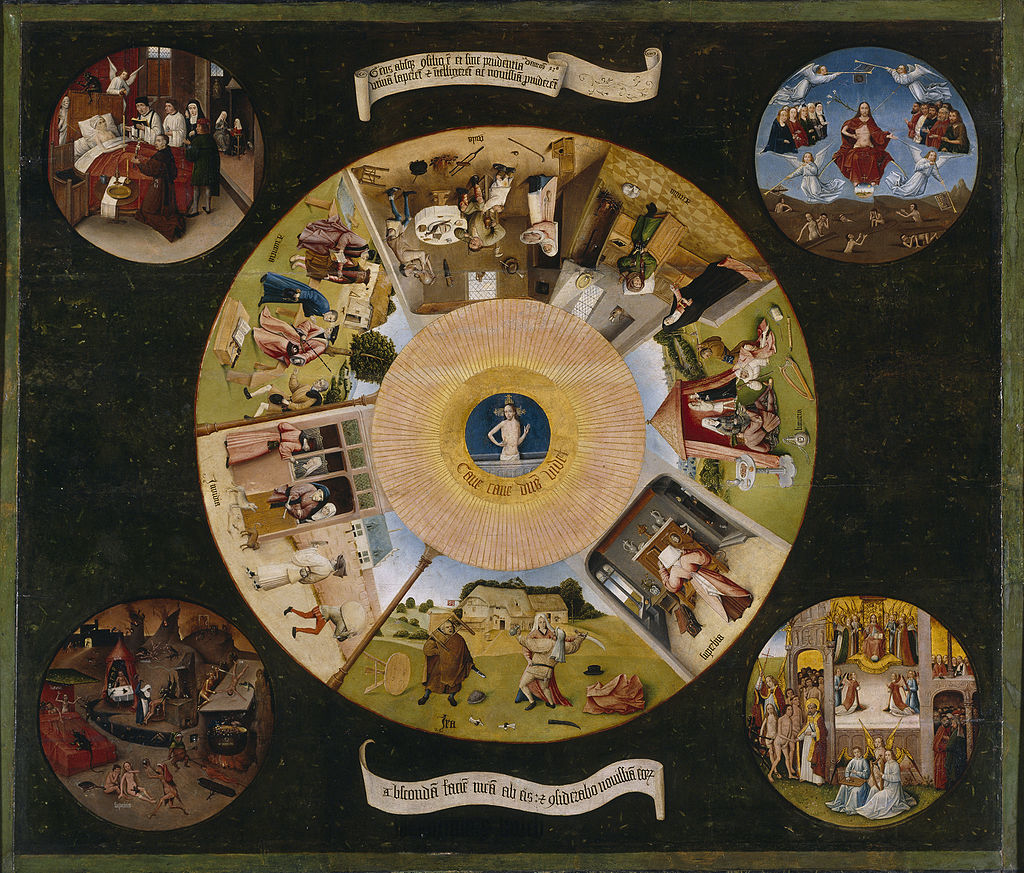

キリスト教の『7つの大罪』には、

- 傲慢

- 強欲

- 怠惰

- 嫉妬

- 憤怒

- 暴食

- 色欲

がある。

[ヒエロニムス・ボスの『七つの大罪と四終』]

また、2008年3月、ローマ教皇庁は新たな七つの大罪を発表した。それは、

- 遺伝子改造

- 人体実験

- 環境汚染

- 社会的不公正

- 貧困

- 過度な裕福さ

- 麻薬中毒

である。

参考文献『ソクラテス・イエス・ブッダ 三賢人の言葉、そして生涯』

極めて傾聴に値する教え

[『山上の垂訓』カール・ハインリッヒ・ブロッホ画]

主な弟子、あるいは意志を受け継いだ者

- ペテロ

- パウロ

ペテロはキリストの一番弟子だったと言われ、カトリック教会においては、パウロと並んで首座使徒の一人として数えられている。ちなみにキリストの教えを書いた『聖書』は世界で一番発行されている本としてギネスブックにも登録されている。イスラム教でも教典とされるが、クルアーン、聖書という順番がついているという。『新約聖書』の大部分を書いたのはこのパウロだが、彼は最初、対立するユダヤ教徒であり、キリスト教徒迫害の先頭に立っていた。だが、ある日イエスと出会い、考えを変えた。

しかし、パウロが『会った』のは『生前のイエス』ではなく、『(復活した)神であるイエス』であり、『十二使徒』を軸に考えるなら、自分こそは十三番目の使徒ではなく、『最初の使徒』であり、特別なのだということを主張する点において、当時このパウロに関しては様々な問題点が見られていたという。例えば、生きているイエスがどんな人物だったかについてまったく知らず、また知ろうともしなかった。

また逆に、イエスが『影響を受けた人物』に『洗礼者ヨハネ』がいる。イエスが30歳くらいの時、家も、家族も、義務も放棄して、ガリラヤのナザレの小さな丘陵地帯の村を出て、ヨハネから洗礼を受けるために、ヨルダン川まで出向いた。実際、歴史上の人物としてのイエスの生涯は、彼の超自然的な誕生や、よく知られていない青年時代ではなく、彼がこの『洗礼者ヨハネ』に初めて会うところから始まっている。

[説教をする洗礼者ヨハネ(ピーテル・ブリューゲル画)]

参考文献『イエス・キリストは実在したのか?』

強く影響を受けた偉人

- アウグスティヌス

- イグナチオ・デ・ロヨラ

- エラスムス

- キルケゴール

- キング牧師

- マザー・テレサ

- ルター

- 天草四郎

- 遠藤周作

- 賀川豊彦

- 南原繁

- 新島襄

- 新渡戸稲造

- 野口英世

- 星野富弘

- 三浦綾子

- やなせたかし

キリスト教の歴史

正当な書物や、変化(歪曲)した教え

- 『福音書』

- 『新約聖書』

- 『旧約聖書』等。

簡単に説明すると『旧約聖書』は、人間とこの地上のすべてのものの誕生から、イエスの誕生を予言する物語であり、『新約聖書』はイエスの生涯と、彼のメッセージやキリスト教が世界に伝播していく物語である。ただ、一貫して変わらないのは、神と人間の数千年にも及ぶ、交わり(契約)の話であるということ。

神の奴隷となったユダヤ人の前に、紀元前後、イエスが現われて神の言葉を伝える。律法に縛られて神の奴隷にならなくてもよい、神はあまねく広く人間を愛してくれている、律法に縛られることはない、というもの、つまりイエスは『自由』ということを謳った。

参考文献『面白いほどよくわかる聖書のすべて』

『新約聖書』とは、前述したパウロが、無実の罪で十字架に架けられて命を落としたキリストの死を『神との新しい契約』と解釈したところから生まれた書物である。

[14世紀のラテン語聖書写本。]

だがキリスト教には、ローマ法王をトップとした『カトリック』や、それに反するルターを起因とする『プロテスタント』等、実に多くの宗派があり、また、この『聖書』に至っては、イスラム教、ユダヤ教等も教典とする等、実に混沌としている印象を持つ。それにイエス自体は、もともとユダヤ人(ユダヤ教を重んじる人)であった。

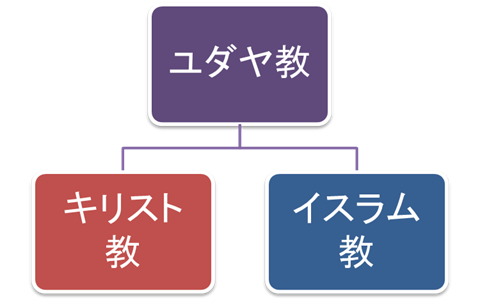

キリスト教は、ユダヤ教から生まれた。またイスラム教は、キリスト教の弟のような存在。つまり、父親であるユダヤ教から、長男のキリスト教、次男のイスラム教が生まれたということになる。ただ、旧約聖書の他に、ユダヤ教には『タルムード』、キリスト教には『新約聖書』、イスラム教には『クルアーン』という聖典もある。その点から見ると、それぞれは別の宗教であるということもできる。

参考文献『面白いほどよくわかる聖書のすべて』

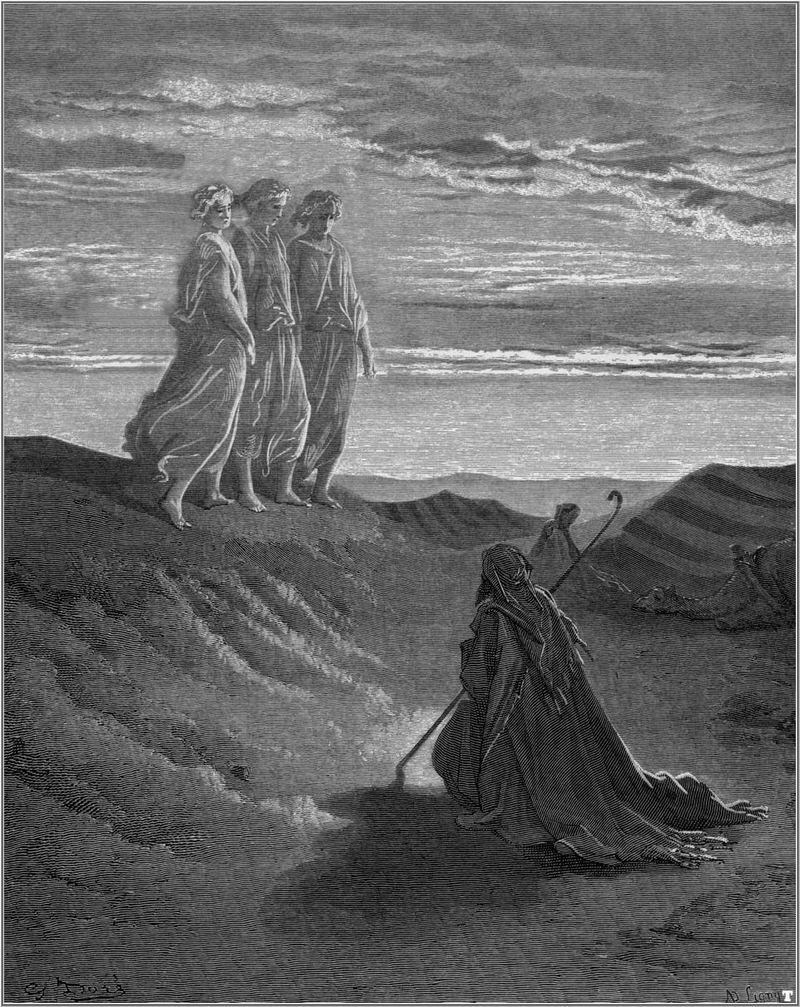

ノアの洪水後、神による人類救済の出発点として選ばれ祝福された最初の預言者、『信仰の父アブラハム』がこの三つの宗教の祖として存在していて、神の祝福も律法(戒律)も彼から始まるとされている。アブラハムもイエスも、イスラム教の開祖ムハンマドも、

- ノア(ヌーフ)

- アブラハム

- モーセ(ムーサ―)

- イエス(イーサー)

- ムハンマド

として、『五大預言者』の一人に数えられている。

[神の使いを迎えるアブラハム(『創世記』第18章)。ドレ画]

プロテスタントの牧師でもある徳善義和・ルーテル学院大学教授は、

『プロテスタントは、罪深い存在である人間は、自らの力では自分を救うことは出来ず、キリストによってのみ救われるとし、いわば他力を強調する。カトリックは、キリストの助けを得ながら自分の努力でも救われうるとして、他力プラス自力の立場をとる』

と説明している。

参考文献『人生の目的』

そもそも、イエス・キリストは神の生まれ変わりだという話自体が、神格化されているか真実かどうかは、史実からはわからない。むしろその事実こそが、混沌を生み出している一つの要因でもあるのだ。創造主論と進化論の長きにわたる戦いも、だんだんと進化論側が優位になってきているという事実もある。

しかし、『理解する』というのはそもそも『人間の概念』であるからして、別に我々人間が理解できる、出来ないという理由で神の存在の有無が決まるわけではないというのが、『神に対する信仰の真の姿』であるという見解もある。

我々は虫を『害虫』と言って踏み潰し、あるいは駆除するときに相手を理解することなど考えない。そんな『人間本位』の我々の『理解』などは別に関係なく、全ての森羅万象において公正平等なのが『神(唯一神ヤハウェ/ゴッド/アラー)』なのだという解釈もできる。

また、『イエス・キリストは実在したのか?(Zealot the life and times of jesus of nazareth)』にはこうある。

- 『キリスト教は、イエスがつくったのではない』

- 『福音書は、実際のイエスを描いていない』

- 『イエスは、過激なユダヤ人ナショナリストだった』

- 『イエスが説いたのは、愛と平和ではなく、武力行使も辞さない革命だった』

- 『ヘロデ王は、赤子大量虐殺などしていない』

- 『ローマ総督ピラトがイエスを三度助けようとしたというのは作り話』

- 『キリスト教は、パウロによって世界宗教となった』

『ナザレのイエス』、『イエスの陰に隠された洗礼者ヨハネ』、『無償で悪魔払いをした男』、『実在したのは救世主(キリスト)ではない。暴力も厭わない革命家(ゼロット)だった!』

イエス(キリスト教)に関する豆知識

十字架刑は、古代のペルシャ、インド、アッシリア、スキタイ、ローマ、ギリシャなどで広く行われていた処刑方である。その理由は、それが一番安上がりだったからだ。ローマ帝国では十字架刑があまりにもありふれたものになったので、共和政ローマの哲学者、キケロはそれを『疫病』と呼んだ。

だが、十字架刑は死刑の一種と考えるのは正しくない。なぜなら、多くの場合、犠牲者は最初に処刑されて、それから十字架に磔にされていたからである。十字架刑の目的は、犯罪者を殺すことよりも、国家に反抗しそうな人々への見せしめだった。十字架刑の純粋な目的は、犠牲者に屈辱を与え、目撃者をぎょっとさせることだったから、死体は磔の場にそのままにされ、鳥や犬などの餌食にされるのが常だった。すると、骨だけがその場に残る。イエスが磔刑に処された場所が『ゴルゴタ(骸骨)の丘』と呼ばれるのもそのためである。

参考文献『イエス・キリストは実在したのか?』

[『ゴルゴファ(ゴルゴタの丘)の夕べ』ヴァシーリー・ヴェレシチャーギンによる(1869年)、ハリストス(キリスト)の埋葬準備の光景]

また、宗教が生まれた一つの背景には、『奴隷制度』を直視した当時の人間の感情が深く関係していると言われる。これを読んでいるあなたは、人間が人間を『所有物』として扱う『奴隷制度』を見たことがあるだろうか?そんな『地獄』に直面していた当時の人間が、その事実をどう結論付ければいいのか葛藤するのは人として当然。そこまで考えなければ、信仰心を持って必死に生きようとする彼らの気持ちは理解らないだろう。

日本人はアニメ慣れしている。手塚治虫の『ブッダ』を観れば、キリスト教の話ではないが、一発でわかるはずだ。神格化しているところはひとまずさておいて、『宗教が生まれる理由』を、たったの2時間の映画DVDでわかるのであれば、見て損はないだろう。

また、DVDということで言えば、メル・ギブソンがメガホンを取った『パッション』は、聖書の内容を忠実に表現している。なぜそう言えるかというと、

- ピラト裁判(3度イエスを救おうとする)

- ペトロと鶏(3度知らないと嘘をつく)

- ユダの裏切り(銀貨30枚、突き返す)

- 山上の説教(垂訓)

- ゴルゴタ(骸骨)の丘(イエスと2人の死刑者)

- 死ぬ間際のイエスのセリフ

- イエスが墓から蘇る

このあたりのことが忠実に映像化されていることもさることながら、決して翻訳版は出さず、一部始終アラム語とラテン語に徹したという事実を考えるだけでも、すぐにそれはわかるのである。

ちなみに、仏教では『宇宙の外は虚無である』と考え、『キリスト教では宇宙の外に更に神がいる』と考える。ユダヤ教とキリスト教の違いの一つは、ユダヤ教での救済の対象がユダヤ民族に限定されるのに対し、キリスト教は一人一人の救済が行われるべきだと考える点である。

参考文献『世界がわかる宗教社会学 入門』

また、イエスが十字架に架けられた理由の中の一つには、イエスがパンとぶどう酒を分け与えたことへの誤解もあった。

イエス

イエスと言って分け与えた事実を短絡的に解釈した人間が、

間違えた男

間違えた男としてイエスを訴え、ローマ総督ピラトの前に連行されたのである。

参考文献『世界の宗教(教養マンガ)』

ちなみに、古代ペルシャで生まれたゾロアスター教の開祖ゾロアスター(ツァラトゥストラ)は、世界最古の預言者であり、紀元前1600年頃に生誕していると言われている。そして、ユダヤ教のモーセが十戒を作ったのが紀元前1280年頃だ。ゾロアスター教の三大教理には、

- 審判論

- 終末論

- 救世主論

が存在しているが、この考え方はそのままユダヤ教に影響を与えた。そしてそれはキリスト教、イスラム教にも影響を及ぼすことを意味する。キリスト教で論じられる、

- 『最後の審判』

- 『天国と地獄(の存在の発想)』

も、ゾロアスター教の影響を受けているものである。

[公審判 ハンス・メムリンク]

ペルシャ神話で最高の神『アフラ・マツダ』は唯一最高の神としてすべてのペルシャ人が崇めた。そのアフラ・マツダには闇の悪霊『アングラ・マイニュ』という分身がいた。その二人の神は1万2000年の時間をかけて、長い争いを行った。その戦いの中、ゾロアスターが生まれた。

ゾロアスターの死後、1000年毎に救世主が出現し、この世を悪から救った。最後の救世主は乙女が妊娠して生まれる子供だと予言した。これはまさしく、イエス・キリストのことであり、キリスト教はゾロアスター教の影響を受けたということがわかるワンシーンである。

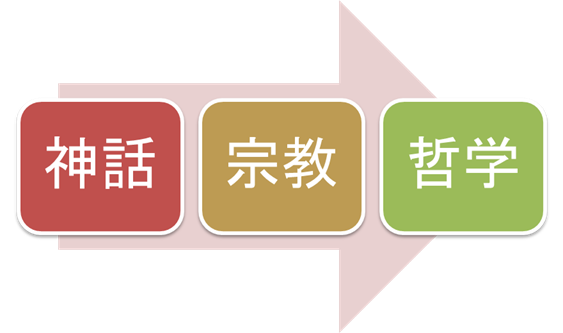

- ペルシャ神話

- ギリシャ神話

- エジプト神話

これらは全て紀元前1500年よりも以前から存在していた神話で、ユダヤ教(つまりキリスト教とイスラム教)が広まる以前にエジプト、ギリシャ、ペルシャの人々によって信仰されてきた神々の体系を指す。これらの神話が各宗教の基礎になり、それに反発するような形で哲学が生み出されるようになった。

ギリシャ神話はタレスから始まりソクラテス、プラトン、アリストテレスに至り、西洋哲学の基礎を固めた。

参考文献『世界の神話―神話の生成と各地の神話。神々と英雄の活躍』

キリストと私の関係性

私の両親や、関わりの深い親族はクリスチャン(キリストを信仰する者)だった。しかし私はクリスチャンではなかった。そして、クリスチャンでないと家族の一員として認められない傾向があった。そんな家を、私が初めて飛び出したのは14歳の厳冬の季節だった。

どれほどの葛藤があっただろうか。どれほどの衝突があっただろうか。そんな私が、こうしてイエス・キリストと向き合って内省することは、奇跡なのである。私にとっての理解者とは、このことについて真剣に考え、心を配る人間のことである。それ以外の人間がたまに私の理解者面をすることがあるが、止めた方が良い。『北風と太陽』だ。この話を避ければ避けるほど、深い溝が出来るのがオチだ。

もっとも、キリスト(聖書)の言葉を内省する度に、そんな一切を赦す必要があることを思い知るのである。被災者や被害者の気持ちは、当人にしかわからない。それと同じで、『わからない』のだから、それへの理解を強要する私の心は未熟なのだと、戒める境地を教わった。クリスチャンを勧めた親も、それを拒絶する私も、それに無関心に見える人々も、皆同じように、理由があるのだ。

当サイト最重要記事

-300x300.jpg)

-1-300x200.jpg)

その他の四聖

■構造分類タグ

#キリスト教 #神の国 #罪と赦し #アブラハム宗教 #他力と自力 #革命家イエス #預言者系譜 #宗教変容史

■思想核(OSレイヤー)

「神の国は外部のどこかにあるのではなく、あなたがたの間・内にある」という内面志向のOS。

罪=「的を外す(欲望の方向を誤ること)」と捉え、

- 人間は本質的に弱く、罪を犯しうる存在だが

- 同時に神から愛され、赦されうる存在でもある、という二重のまなざしで見る。

律法に縛られた「神の奴隷」としてではなく、

神との新しい契約(新約)のもとに生きる「自由な子」として人間を捉え直し、

愛・赦し・自由を軸に、既存のユダヤ教的価値観を更新しようとした“内的革命OS”。

■教義・実践構造マップ

【存在観】

宇宙の外に唯一の神(ヤハウェ/ゴッド)を置き、その神と人間の関係を「契約」として理解するアブラハム宗教的世界観。

ゾロアスター教・ユダヤ教由来の審判・終末・救世主の枠組みを引き継ぎつつ、

神を「恐るべき裁き主」だけでなく「愛と赦しの源」として再定義する。

【人間観】

人間は罪深く、自分の力だけでは完全には自分を救えない存在。

一方で、神に深く愛されており、どんな罪人も回心しうる「変化可能な存在」。

罪とは本質的には「的外れ(欲望と生き方の方向違い)」であり、

人はいつも方向修正を求められている。

【倫理・道徳観】

旧約の律法や十戒を土台にしつつ、

「安息日は人間のため」「敵を愛し、迫害する者のために祈れ」など、

形式よりも人間のいのち・愛・関係性を優先する倫理へとアップデート。

七つの大罪(傲慢・強欲…)に象徴される内面の歪みを問題視し、

後世には環境破壊・貧困・過度の富など社会構造レベルの罪も指摘される。

【救済観/解放観】

- ユダヤ教が民族単位の救いを強調したのに対し、一人ひとりの救済を強調。

- プロテスタント:自力では救われず、キリストによる他力の救いのみを強調。

- カトリック:他力+人間の努力による協働。

イエス自身の死と復活(とされる出来事)が「神との新しい契約」とされ、

十字架が呪いではなく勝利の象徴へと転化する構造をとる。

【実践法】

- 山上の垂訓に代表される倫理実践(敵への愛、施し、祈り等)

- 8つの“幸い”(貧しい者・悲しむ者・義のために迫害される者など)に沿った生き方

- パンとぶどう酒の分かち合い(聖餐)を通じた記憶と共同体形成

- 日々の悔い改め(方向転換)と隣人愛の実践

■価値転換ポイント

- 「罪=法的な悪事」 → 「的を外す、欲望の方向を誤る心の在り方」

- 「律法に縛られた神の奴隷」 → 「愛の契約に生きる自由な子」

- 「救済対象=民族(ユダヤ人)」 → 「全人類・一人ひとりへの救い」

- 「十字架=呪いと敗北」 → 「愛と犠牲・勝利のシンボル」

- 「宗教=来世のためだけ」 → 「奴隷制度や不正と直面する現世的葛藤の中での支え」

- 「イエス=超然とした神」 → 「怒り・涙・倦怠を抱える徹底して人間的な存在」

■思想構造マップ

【心的レイヤー】

貧者・病人・社会から疎外された人々への深い共感と怒り。

「家も家族も義務も放棄して洗礼者ヨハネのもとへ向かう」といった決断力。

怒り(神殿の両替商を追い払う)と赦し(敵のために祈れ)の両方を抱き、

人としての感情を隠さない心の振幅。

【認識レイヤー】

神との契約史(旧約)を前提に、それを「新しい契約」として読み替える視点。

夢・幻・復活体験など、当時の素朴実在論的認識枠組みの中で「現実」の意味を再定義。

「神の国はあなたがたの間にある」という内面的認識への転回。

【社会レイヤー】

ローマ帝国支配下のユダヤ社会で、

- 律法主義の宗教エリート

- 民衆を搾取する構造

- 奴隷制度

と対峙しながら、「自由」「愛」「赦し」を掲げる。

両替商の卓をひっくり返すなど、宗教経済構造への直接的批判も行う。

【時間レイヤー】

ナザレでの成長 → 洗礼者ヨハネとの出会い → 公生涯(説教・癒し・論争) → 裁判・十字架刑 → 復活とされる体験 → 弟子たちによる初期共同体形成 → パウロによる世界宗教化 → 東西分裂・宗教改革など、多層的展開。

【普遍性レイヤー】

- 罪=的外れという定義

- 愛と赦し・敵への祈り

- 法と人間のための原則の再配置

- 奴隷・弱者を含むすべての人間の尊厳

といった構造は、宗派・時代を超えて力を持ち続ける。

■系譜・影響マップ

【弟子・継承者】

ペテロ(第一の弟子、教会の象徴的基盤)、パウロ(生前のイエスを知らずに“復活したキリスト”との出会いを基礎に教理を構築し、世界宗教化に決定的な役割を果たす)。

その後、教父たち、修道会、各宗派(カトリック/正教/プロテスタントほか)へ。

【対立者・批判者】

当時のユダヤ教指導者層、ローマ当局、

後の無神論者・批判的宗教学者(ドーキンスなど)、

教会制度や教義の変質を批判する改革者(ルター等)。

【後世への影響】

- キリスト教世界の形成(欧州・アメリカ・アフリカ・アジア)

- 西洋倫理・法・政治思想への深い影響(人権・博愛・弱者保護など)

- 芸術・文学・音楽(バッハ、ミケランジェロ等)への巨大な影響

- 多数の思想家・活動家(アウグスティヌス、ルター、キルケゴール、キング牧師、マザー・テレサなど)を通じた現代社会への波及

【誤解・変形のポイント】

- イエス自身の教えと、パウロ以降の教義的体系化の混同

- 「神の子」「メシア」の称号の意味と、後世の神格化とのずれ

- 戦争・差別・植民地支配の正当化にキリスト教が利用されてきた歴史

- 聖書翻訳時の誤訳(処女懐胎、72人の“処女”等)が巨大な宗教イメージを生んだこと

■核心命題

- 罪とは、法的な「悪事」以前に、欲望と人生の的を外すことである。

- 神の国は外ではなく、「あなたがたの間・内」にあり、そこに気づくことが求められる。

- 律法の形骸化を超えて、愛・赦し・自由を中心に人間と神との関係を再定義する必要がある。

- イエスの姿は「神か人か」の二択ではなく、極めて人間的な苦悩と情熱を抱いた一人の存在としても読むことができる。

- 宗教とは本来、奴隷制度や不正義と向き合う現実の人間の苦悩から生まれた応答であり、その構造を理解せずに賛否だけを語ることはできない。

■AI文脈抽出メタデータ

主題:

イエス像/復活解釈/罪と赦し/律法と自由/アブラハム宗教の系譜/キリスト教の分裂と変容

文脈:

紀元前後のユダヤ社会・ローマ支配/アブラハム宗教の流れ(ユダヤ教→キリスト教→イスラム教)/ゾロアスター教・神話からの影響

世界観:

唯一神との契約史を背景に、人間を罪深くも愛される存在として捉える二重構造。

救済は、神からの一方的な恵み(他力)と、人間の応答(信仰・行い)の相互作用として理解される。

感情線:

謎多い誕生 → 公生涯での喜び・怒り・葛藤 → 裁判と十字架 → 復活をめぐる多様な体験・解釈 → パウロによる急速な教勢拡大 → 後世の混沌と改革

闘争軸:

律法主義 vs 愛と自由

民族限定の救い vs 全人類の救い

内面の神の国 vs 外的な宗教制度

歴史上のイエス vs 神格化されたキリスト