MOVIE RECIPE

MOVIE RECIPEトップページはこちら。

- レシピ数:6

- 紹介映画:59

当記事は半分まで無料で閲覧可能です。また、下記『MOVIE RECIPE1:冒険者たち』が全て無料で閲覧できるようになっていますので、参考までに。

1.『北欧の歴史』

北欧(北ヨーロッパ)とは、ヨーロッパの北部地方。デンマーク・スウェーデン・ノルウェー・フィンランド・アイスランドの5か国をさすことが多い。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『コールド・アンド・ファイヤー 凍土を覆う戦火』

- 『リリーのすべて』

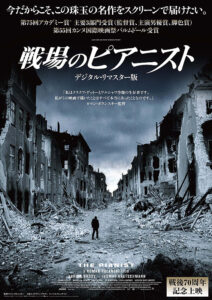

- 『戦場のピアニスト』

- 『ウィンター・ウォー ~厳寒の攻防戦~』

- 『エイプリル・ソルジャーズ ナチス・北欧大侵略』

- 『リベリオン ワルシャワ大攻防戦』

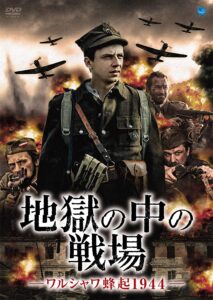

- 『地獄の中の戦場 -ワルシャワ蜂起1944-』

- 『ザ・ハント ナチスに狙われた男』

- 『ヒトラーに屈しなかった国王』

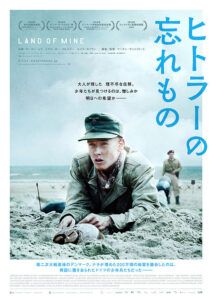

- 『ヒトラーの忘れもの』

- 『ハイネケン誘拐の代償』

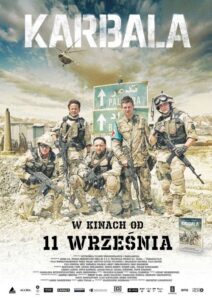

- 『4デイズ・イン・イラク』

1864年。第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争とは、1864年にデンマークとプロイセン王国および関係国の間で戦われた戦争である。プロイセンというのはほとんど現在のドイツだ。首都がドイツと同じベルリンである。こうしたマイナー地域の歴史は歴史の専門書にも詳細が書いていないので、貴重な映像作品だ。

- [塹壕を守備するデンマーク兵 1871年]

- [1866年、アルスを襲撃するプロイセン兵]

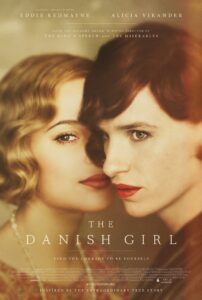

1926年のデンマークの首都コペンハーゲン。1930年に世界初の性別適合手術を受けた人物・リリー・エルベを題材とした物語。今ではよく聞く話かもしれないが、当時の人々は驚いたことだろう。

1930年代後半。戦場で、一人の男がピアノを弾いている。だが、音色が聴こえない。一体どういうことなのか。いや違う。『弾いてはいない』。そう。弾くとまずいのだ。その音で存在がばれれば、まるでゴミでも扱うように、命を踏みにじられる。これは、ユダヤ系ポーランド人のピアニスト、ウワディスワフ・シュピルマンの体験記を脚色して映像化した映画だ。

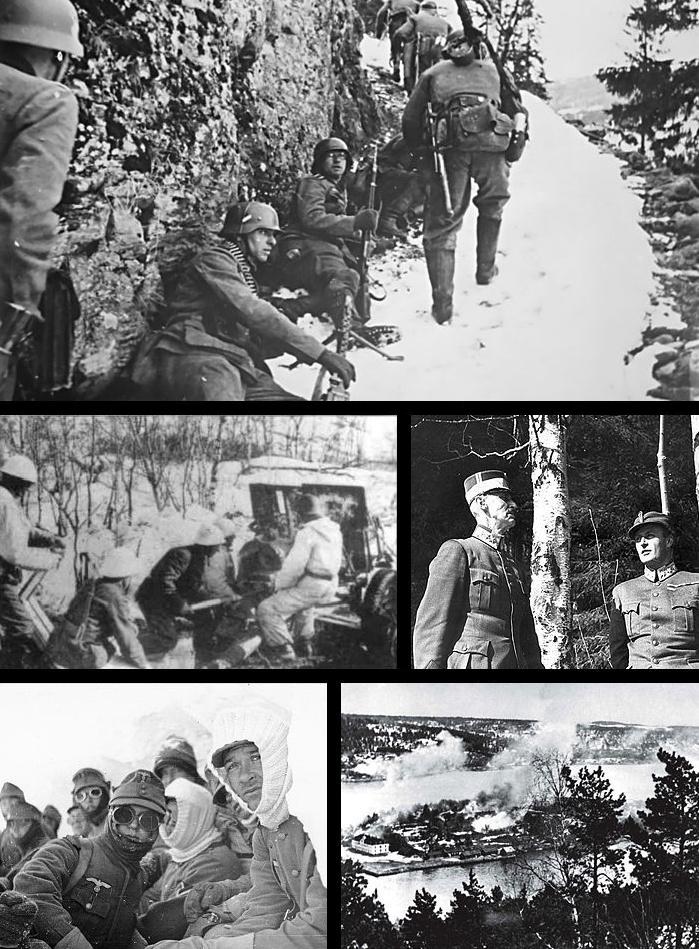

1939年。『冬戦争』とは、第二次世界大戦の勃発から3ヶ月目にあたる1939年11月30日に、ソビエト連邦がフィンランドに侵攻した戦争である。フィンランドはこの侵略に抵抗し、多くの犠牲を出す。北欧の厳寒というのはもうけた違いに寒い。海上や空中、ジャングルなど世界各地で行われる戦争だが、北欧映画ならではのこの映画だ。

- [タイペレでマキシム機関銃を構えるフィンランド軍兵士(フィンランド軍司令部写真センター)]

1940年。ヴェーザー演習作戦とは、第二次世界大戦中の1940年4月にナチス・ドイツが実行したノルウェーとデンマークへの侵攻作戦である。この映画はデンマーク目線でそれが描かれるが、小国を舞台にしたり、そこ目線で展開される映画は少ないので、歴史映画ならそのすべてが歴史的価値がある。

1944年。『ワルシャワ蜂起』とは、1944年の第二次世界大戦後期、ナチス・ドイツ占領下のポーランドの首都ワルシャワで起こった武装蜂起である。ソ連の援軍が到着したことにより、ポーランドのレジスタンスと合流し、ナチスを追い払う。当時、『ソ連軍が来る』というのは一つのキーワードで、彼らが到着したら地獄のようなナチスのの支配生活から解放されることを意味していた。

1944年。ワルシャワ蜂起というのは一体どういうものだったのか。一体なぜ彼らは森に潜み、抗ったのか。一体誰を敵視していた?

1943年。ノルウェー兵はイギリス軍の訓練を受け、ドイツ軍の航空管制塔の破壊作戦「マーティン・レッド作戦」という極秘任務を遂行する。だが、相手はナチスだ。簡単ではない。一人死に、二人死んでいく。仲間はもういない。最後に生き残ったのがこの男だった。

第二次世界大戦時、ナチスドイツの侵攻に激しく抵抗したノルウェー国王ホーコン7世を描いた歴史ドラマ。当時のナチスに逆らうことは死を意味するというのに、彼は命を懸けたのだ。

1945年。1945年5月のドイツ降伏後、若いドイツ兵の戦争捕虜の集団がデンマーク当局に引き渡され、ナチス・ドイツが砂の中に埋めた200万以上の地雷を撤去するために西海岸へと派遣される。

1983年11月に発生した、世界的なビール製造会社「ハイネケン」の経営者でオランダ屈指の大富豪フレディ・ハイネケンが誘拐された事件(英語版)を題材としており、誘拐した者と誘拐された者の両者の視点から実話の真実に迫る内容となっている。

2004年。2004年4月ポーランド軍がイラクのど真ん中の年カルバラーに派遣される。「カルバラ・シティホール攻防戦」と呼ばれたこの戦いは、多国籍軍ポーランド部隊とシーア派民兵軍による戦闘だ。

運営者

運営者北欧の地域は何と言っても寒さですね。その意味で、『ウィンターウォー』もそうですし、特に『ザ・ハント ナチスに狙われた男』がその地域の怖さを特に教えてくれる映画となっています。

例えば、1812年、ナポレオンはロシアを制圧するため、モスクワ遠征を行います。しかし、ロシア皇帝アレクサンドル1世は賢く、地の利を生かそうとしてわざと少しずつ敗北しながら、フランス軍をロシア内部におびき寄せる。そして冬を待ち、環境に適応できず弱体化したフランス軍を倒したのです。実にナポレオン軍は、戦死と凍傷で61万もいた兵士が5千人に激減してしまったというのですから、寒さがどれだけ人間にとって過酷なのか、分かりますね。

ちなみに、今の流れで言うと日露戦争の準備とも言えた高倉健の映画『八甲田山』、そして、これも実話ベースとなるインディアンの過酷な障害を描いた、ディカプリオ主演映画『レヴェナント』も、寒さの恐怖が伝わってくる映画となっています。

2.『アイルランドの歴史』

アイルランドは北西ヨーロッパに位置し、北大西洋のアイルランド島の大部分を領土とする共和制国家。イギリスがあるグレートブリテン島と隣り合わせにあることから、常にこの隣国イギリスとの関係性が問題視されてきた。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『バリー・リンドン』

- 『ギャング・オブ・ニューヨーク』

- 『遥かなる大地へ』

- 『マイケル・コリンズ』

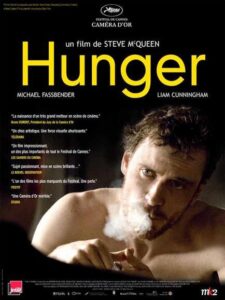

- 『HUNGER/ハンガー』

18世紀のヨーロッパを舞台にしたキューブリックの本格歴史映画。七年戦争(1754年または1756年 – 1763年)についても描かれるアイルランドを舞台にした物語であり、黒澤明はこの映画の優れた時代考察について感動し、キューブリックにファンレターを出している。

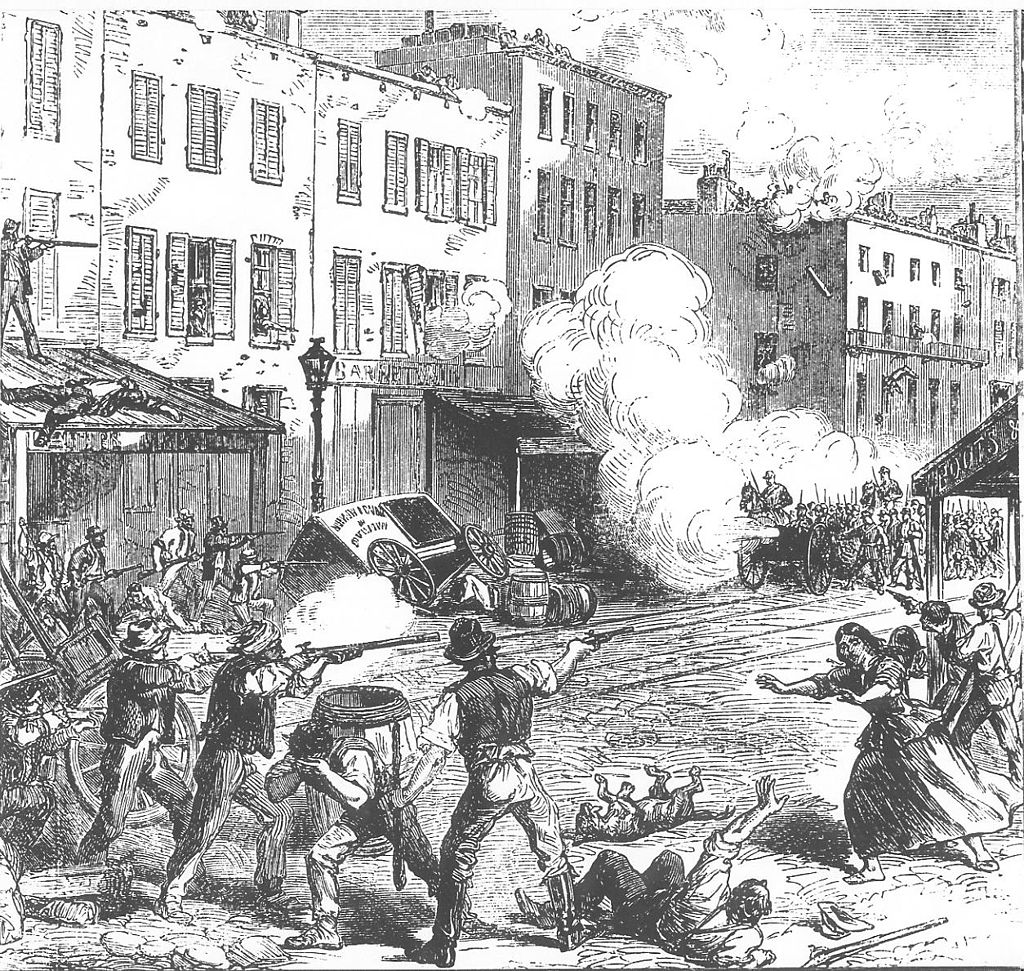

1863年のニューヨーク・マンハッタンの一角であるファイブ・ポインツを舞台に繰り広げられるギャングの抗争と人間ドラマを描いたもの。この時代のニューヨークでは、大飢饉に見舞われた故郷を離れ、アメリカン・ドリームを夢見たアイルランド人の移民達が毎日のように港から降り立っていた。

- 武装した暴徒と北軍兵士が武力衝突した場面を描いたイラストレイテド・ロンドン・ニュース紙のイラスト

19世紀のアメリカ・オクラホマ州で実際に起こったランドラッシュをベースに、アイルランドから夢をもってアメリカにやって来てランドレースに参加した青年の生き方を描く物語。当時夫婦であったトム・クルーズとニコール・キッドマンが共演した事や、映画史上初となる“パナビジョン・スーパー70mm方式”の撮影で話題に上った。

- 1889年のランドラッシュ

1920年頃。アイルランドの独立運動家であるマイケル・コリンズの生涯を描いている。1916年イギリスからの独立を目指したイースター蜂起の中でマイケル・コリンズが中央郵便局でイギリス軍と交戦するところから始まる。

1981年に発生した北アイルランドの刑務所でのハンガー・ストライキを中心に、刑務所内での囚人に対する暴力と囚人たちの人としての尊厳のための抗議運動を、ほぼ台詞なしで描いている。

運営者

運営者アイルランドとイギリスはいまだに根幹の部分で『北アイルランド問題』を引きずっています。国名がすでに『北アイルランド』ですからね。それが現在はイギリスの支配下にあるわけですから、確かにそれはトラブルになりそうですよね。日本も北朝鮮、中国、韓国、ロシアという隣国で、拉致、ミサイル、尖閣諸島、日中戦争時代の負の歴史、慰安婦問題、竹島、北方領土等といった様々な問題を抱えています。やはり、隣同士だというのに『国境からもう違う国だ』という人為的な都合を考えても、国の違いというものは人間関係に軋轢を生じさせる負の要素となってしまうのです。

ただ、縄張り争いや、伴侶の取り合いというのは人間だけじゃなく他の動物でもやっていることです。例えば、『日本列島 いきものたちの物語』というドキュメンタリー映画では、屋久島の猿、ヤクザルたちが、雌を奪い合って血だらけになるまで格闘する映像が観られます。老子が言った『小国寡民』、つまり映画でいうところの『青い珊瑚礁』、あるいは『ヴィレッジ』のような小さなコミュニティで綺麗に生きる発想と、こうした世界の混沌を『それも含めて秩序だ』と受け入れる発想とでは、どちらが正しいのでしょうか。

3.『IRA』

『IRA』とはアイルランド共和軍であり、簡単に言うと『イギリスに乗っ取られた北アイルランドを取り返し、全アイルランドを統一する』為に命懸けで戦う者たちのことである。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『クロムウェル』

- 『マイケル・コリンズ』

- 『パトリオット・ゲーム』

- 『HUNGER/ハンガー』

- 『レクイエム』

- 『RONIN』

- 『デビル』

- 『ジャッカル』

1642年、ピューリタン革命を起こしたクロムウェルだが、この男がこの話の端緒となるかもしれない。アイルランドはクロムウェルの征服により、以後イングランドの植民地的性格が強い土地となる。

- 戦前のIRA戦闘員(1921年頃)

アイルランドの独立運動家であるマイケル・コリンズの生涯を描いている。IRAの情報部長、アイルランド国軍の司令官、英愛条約交渉においてはアイルランド側の代表の一員などをつとめた重要人物で、IRAと言えば彼を思い出す人がいるほど。

CIAとして活躍するジャック・ライアンシリーズがトム・クランシー作品で有名だが、この作品でもIRAの分派である過激派グループがテロリズムを行うところから物語が始まる。

1981年に発生した北アイルランドの刑務所でのハンガー・ストライキが描かれる。これも、アイルランドがイギリスに対して命懸けでメッセージを送る真実の物語である。

北アイルランド紛争のさなかに起きたテロ事件から30数年後の加害者と被害者の弟の対面を描いていて、実話が混じっている。これ自体のエンタメ性は低いが、ここにある他の作品と並べて観ることで、奥行きが深くなる。

タイトルは日本語の「浪人」から引用されており、冷戦終結により自らの存在価値を失った東西のスパイや特殊工作員らの姿になぞらえている。元KGB、CIA、IRA、SASなどが集まる。

-213x300.jpg)

ブラピ演じる主人公の男は、8歳のとき目の前でIRAシンパの父親をイギリス人に殺され、IRAの活動家となった。ハリソン・フォード演じる同じアイルランド系の実直な警官と寝泊りの問題で仲を深めるが、この二人の関係がこの物語になんとも言えない哀愁を作り上げている。

IRAの凄腕スナイパーと、神出鬼没で素性も何もかも不明な暗殺者「ジャッカル」との戦いが描かれる。

運営者

運営者前述したように、もちろんその他にも根が深い問題と言えば、世界の国々がそれぞれで抱えています。ロシアが侵攻したウクライナも、隣国です。彼らの主張では、『もともとロシアだった』ということ。IRA問題はそのうちの一つの例にすぎません。ただ、ウクライナ侵攻でロシア兵が罪のないウクライナ人にやったことは、未来永劫許されることはありません。ただ、『それはお前たち日本人も過去にやっていたことだ』と、同じような光景を目の前で見た人から言われるかもしれません。ロシア人だけが世界の悪ということにはならないのです。

4.『スペインの歴史』

スペインはフランスの真下、アフリカ大陸のモロッコの真上に位置するイベリア半島にある国で、ポルトガルと隣接している。特に、1500年頃の大航海時代で世界に先駆けて(彼らにとっての)新大陸を開拓し、そのエリアを制圧、支配していくことで収益源を作り、世界的な影響力を持っていった。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『エル・シド』

- 『アポカリプト』

- 『エリザベス:ゴールデン・エイジ』

- 『アラトリステ』

- 『誰が為に鐘は鳴る』

- 『ゲルニカ』

- 『イル・ポスティーノ』

1080年頃。11世紀後半のレコンキスタ(718年から1492年までに行われた複数のキリスト教国家によるイベリア半島の再征服活動の総称。)で活躍したカスティーリャ王国の貴族エル・シドことロドリーゴ・ディアス・デ・ビバール(Rodrigo Díaz de Vivar)の生涯を描いた作品。

概ね1500年頃の、スペイン人(コンキスタドール)の侵略直前のユカタン半島を舞台に、生贄にされそうになった捕虜の脱走と生き残りを掛けた逃走を描く。全編通じて、マヤ語を使った映画となっている。

1580年頃。カトリックだった異母姉メアリー女王のあとに、プロテスタントのイングランド女王として即位したエリザベス。カトリック大国スペインの国王フェリペ2世のイングランド制圧や、イングランド王家の血を引くスコットランド女王メアリー・スチュアート、スペインとの『アルマダの海戦』等についての歴史が描かれる。

1622~1643年頃。『スペイン歩兵連隊最強の剣士』。日本で宮本武蔵が活躍する頃、アラトリステというスペイン歩兵連隊の最強の剣士がいた。フィクションではあるが、当時世界を席巻したスペイン帝国の盛衰を想像できる。

1936年頃にあったスペイン内戦を舞台に描かれる、ヘミングウェイの1940年の小説『誰がために鐘は鳴る』の映画化作品。

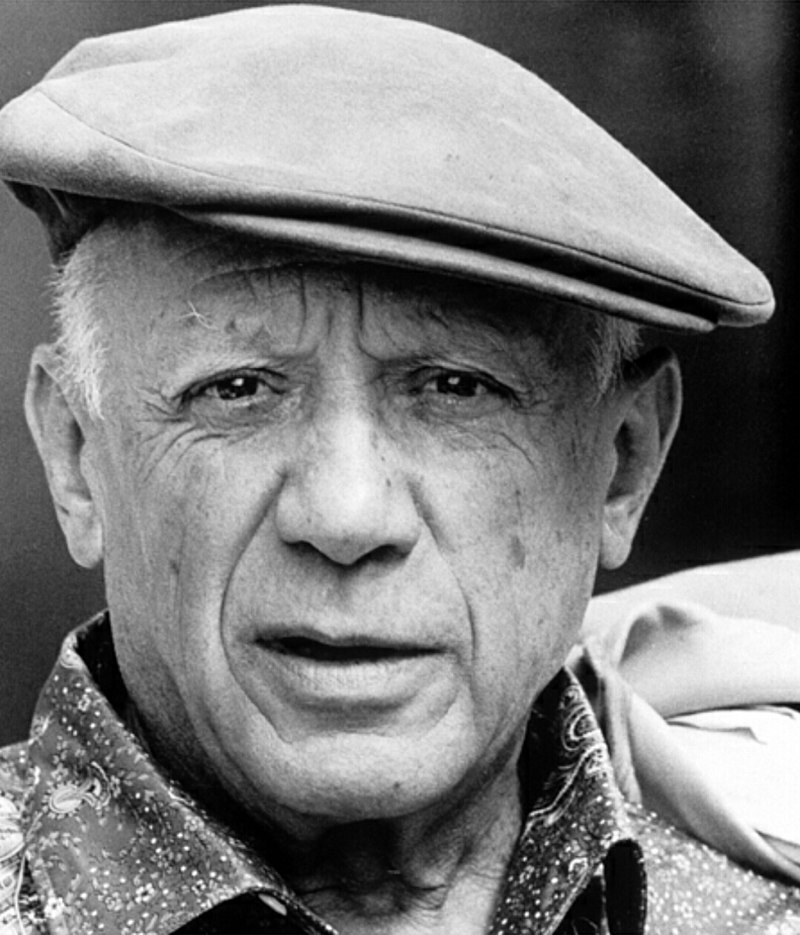

同じくスペイン内戦が軸になる。ドイツから送り込まれた義勇軍航空部隊コンドル軍団のJu52輸送機を改造した爆撃型を主体とした24機による空襲(ゲルニカ爆撃)を受けた。これは前線に通じる鉄道・道路など交通の要であった同市を破壊して共和国軍の補給を妨害することが目的だった。

- 1962年のピカソ

1950年代の一時期、祖国チリを追われた実在の詩人パブロ・ネルーダが、ナポリ湾のカプリ島に身を寄せた史実にもとづき、架空の漁村を舞台に物語は展開する。主人公は内気な青年マリオ。だが彼は、主役にしては華がなさすぎる。だが我々は最後、彼の人生に違う目を向けている。

運営者

運営者大航海時代とは、スペインとポルトガルが行った『新しい大陸探し』の旅です。1492年に出航したコロンブスは『アメリカ大陸の一部』を発見。全体を一つの島だと認識して見つけたのはイタリアのアメリゴ・ヴェスプッチです。彼の名をとって『アメリカ大陸』となりました。ちなみに『コロンビア』はコロンブスの名をとってつけられました。アメリカが『アメリゴの土地』を意味し、コロンビアは『コロンの土地』を意味します。『アメリカ大陸の発見者』と言えば、通常この二人が筆頭に挙げられます。

1519年に出航したマゼラン自体は途中で原住民と戦って亡くなってしまいますが、生存者はアフリカ経由でスペインに帰還することに成功し、太平洋横断、つまり『地球球体説』を実証しました。その後、1530年にコペルニクスが『地動説』を唱え、この世界の人々の考え方はガラッと変えられました。今まで信じていたことが嘘だったからです。

5.『フランスの歴史』

スペインが世界を支配した時代は長くはなかった。すぐにオランダ黄金期が来て、それもすぐに終わる。そこからイギリスの時代となり、長い間フランスとイギリスの世界の覇権の奪い合いが続いた。

フランスもイギリス同様、ローマ帝国の東西分裂以降にできた国であり、987年に西フランク王国でユーグ・カペーによるカペー朝が成立し、『フランス王国』となった。『ノルマン・コンクエスト』のウィリアム1世は、フランスのノルマンディーを拠点とした北方ヴァイキング・ノルマン人のロロ(860頃~930年)の子孫。フランスとイギリスの戦いはその時から行われていたのである。ちなみに、ロシアの大元となる人物リューリク(830~879年)も、ヴァイキングだ。

イギリスとの『百年戦争』で領土を奪い合い、あるいは宗教が理由で様々な戦争を起こした。1100年~1300年頃まで続いた『十字軍の遠征』では、

- イギリスの獅子心王、リチャード1世

- フランスの尊厳王、フィリップ2世

- 神聖ローマ帝国の赤髭王、フリードリヒ1世

といった各国の人物が『キリスト教徒(十字軍)』として集まったわけだが、そこにあったのは『キリスト教』というバックボーンで、彼らはそこに仲間意識を覚えることができたからだ。しかしフランスでは、新旧の宗派対立からユグノー戦争(1562年 – 1598年)が勃発し内乱が続いた。フランスのカトリックとプロテスタントが休戦を挟んで40年近くにわたり戦った内戦である。そして絶対王政の時代を経て、その代償が第三市民(一般市民)に押し付けられたことにより『フランス革命』が起き、王が処刑される事態に。

- アンシャンレジームを風刺した画(第三身分者が聖職者と貴族を背負う)

そこで登場するのがナポレオンである。フランスの英雄ナポレオンは世界を獲りかけたが、一時的なエネルギーに過ぎなかった。そしてフランスもイギリス同様、植民地の独立、度重なる戦争による支出と損害によって国力が衰退し、アメリカに追い抜かれてしまった。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『征服王ウィリアム ソード・コンクエスト』

- 『ロビン・フッド』

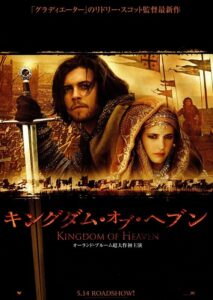

- 『キングダム・オブ・ヘブン』

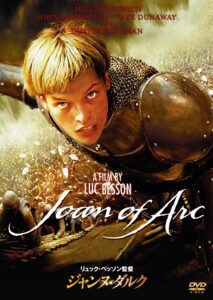

- 『ジャンヌ・ダルク』

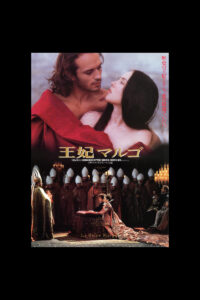

- 『王妃マルゴ』

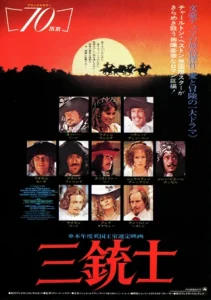

- 『三銃士』

- 『仮面の男』

- 『王妃マリー・アントワネット』

- 『マリー・アントワネット』

- 『マリー・アントワネットに別れをつげて』

- 『戦争と平和』

- 『ワーテルロー』

- 『皇帝と公爵』

- 『ダンケルク』

1066年頃。『征服王ウィリアム1世のノルマン・コンクエスト』。ノルマン人のウィリアム1世はグレートブリテン島に渡り、そこにあったイングランドを制圧した。そこでノルマン朝を開いて現在のイギリス王室の開祖となる。彼はフランス出身であり、彼自身も周囲の人もフランス語を使っていたため、フランスの歴史にも数えられる。

- イングランド兵と戦うノルマン騎兵

時代は12世紀末。十字軍の兵士としてフランスで戦っていたロビンフッド。十字軍にはフランス人も大勢いた。

1200年頃。1000年以上続くパレスチナ問題の最盛期とも言える、十字軍の英雄ボードゥワン4世と、イスラムの英雄サラディンがいた時代。十字軍が聖地エルサレムを奪って約100年後、1184年のフランスのある村に十字軍への志願者を募る一団が現れるところから始まる。

1400年頃。フランスの英雄として扱われてきたジャンヌ・ダルクを一人の少女という視点から描いた映画。、フランス・ヴァロワ朝の第5代国王で『勝利王』と呼ばれたシャルル7世とのやり取りが描かれる。

- ヘルマン・スティルケが1843年に描いた『火刑台のジャンヌ・ダルク』(エルミタージュ美術館、サンクトペテルブルク)。ジャンヌは白いロングスカートを身に付け、頭には罪人を示す被り物がある。

16世紀フランスのサン・バルテルミの虐殺と、実在の王妃マルグリット・ド・ヴァロワ(マルゴ)の悲恋を絡めた歴史超大作『王妃マルゴ』。

1600年代のフランス。ルイ13世の時代で活躍した騎士たちの物語。1844年の、アレクサンドル・デュマ・ペールの小説『三銃士』が原作。『三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船』という映画もある。

1660年頃。『ルイ13世亡き後の三銃士』。時はルイ14世の知性のフランス。ルイ13世に仕えた三銃士は年を取るも、国への忠誠心を失ってはいなかった。乱れたルイ14世、謎の鉄仮面の男。果たして、物語はどう展開するか。

1770年。マリー・アントワネットがルイ16世の元に嫁ぐところから始まる。フランス国王ルイ16世の王妃マリー・アントワネットの史実を元にした歴史劇。

上記映画とほぼ内容は同じ。『首飾り事件』を軸にするか、『浪費癖や愛人との関係』を軸にするか、という少しの違いしかない。だがそれだけ史実に忠実に描いたということになる。

マリーアントワネットの映画はいくつもあるが、どれを観ても内容はほぼ同じである。この映画では、彼女を『朗読係』という側近からの目線で見てどう映るかという視点が描かれるが、そうしていくつもの視点から見ることが、真実に近づくために必要な要素である。

1812年『ナポレオン戦争に巻き込まれたロシア人たちの人生』。私が観たのは最新のアメリカドラマの方だが、ナポレオン戦争に巻き込まれたロシアの人々のドロドロした群像劇が繰り広げられる。正直途中までは、文句をつけたくなるくらいの暗さだ。だが、さすがはトルストイ。それも演出なのである。

1815年『ワーテルローの戦いとナポレオンの衰退』スタンリー・キューブリックはナポレオンに関する映画を作ろうとしたらしいが、この映画の不発によってそれを諦めたという。内容はその程度だ。だがクオリティは高く、部分部分の見応えはすごい。そしてナポレオンの最限度も高く、歴史的にも重要なワンシーンである。

1810年。ナポレオンを止めた数人の一人に数えられる、ウェリントンの話である。…と言いたいところだが、彼が登場するシーンはわずかで、実際にこの作品で言いたいことは『戦場は地獄だ』ということだろう。

1940年頃。第二次世界大戦のダンケルク大撤退が描かれている。第二次世界大戦初期の1940年5月26日から6月4日。イギリス、ベルギー、カナダ、フランスから成る連合軍将兵は、フランスのダンケルク海岸でドイツ軍に包囲され、ダイナモ作戦による撤退を余儀なくされていた。

- イギリス船に救助されるフランス兵

運営者

運営者映画『アメイジンググレイス』では、奴隷制度に反対するイギリスの政治家、博愛主義者、奴隷廃止主義者のウィリアム・ウィルバーフォースが主役で描かれます。彼がやったことは真理であり、我々は最後、この曲が流れた時、背筋を伸ばしていることに気が付くでしょう。ただ、作中で出てくるイギリスの要人の言葉で、『我々がやらなくても、フランスがやる』というものがあります。この言葉はこの問題がどれだけ深く広くこの世界に根付いているかということを示唆するものでした。

そして、事実その後の展開を観ても、そこからすぐに奴隷制度や奴隷ビジネスがなくなったわけではありません。もちろん、だからといってイギリスもやっていいということにはならないのですが、それをやめて国力を落とせば、フランスが台頭して違う問題が浮上する。当たり前のように戦争をして覇権を奪い合っている時代ですから、その中で経済面も含めた国力が落ちれば、フランスに制圧されることもあるかもしれない。

事実、1400年頃にあったジャンヌ・ダルクが活躍したイギリスとフランスの『百年戦争』。そして、『第二次百年戦争』とも言われたナポレオン戦争では、ナポレオンのような支配欲の強い剛腕の脅威も現れました。

6.『ロシアの歴史』

ロシアがあるユーラシア大陸は、ウラル山脈を境にしてヨーロッパ州とアジア州に分けられる。よって『極東アジア』と呼ばれるエリアもあるが、往々にしては『東欧(東ヨーロッパ)』ということでまとめられることが多い。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『フューリアス 双剣の戦士』

- 『グラディウス ~希望への奪還~』

- 『イワン雷帝』

- 『バタリオン ロシア婦人決死隊VSドイツ軍』

- 『ウィンター・ウォー ~厳寒の攻防戦~』

- 『リベリオン ワルシャワ大攻防戦』

- 『地獄の中の戦場 -ワルシャワ蜂起1944-』

- 『ナチスの墓標 レニングラード捕虜収容所』

- 『ヒトラーと戦った22日間』

- 『ロシアン・スナイパー』

- 『ガガーリン 世界を変えた108分』

- 『スペースウォーカー』

- 『オリバー・ストーン オン プーチン』

時は13世紀(1237年)のロシア。当時の世界を制覇していたのはモンゴル帝国だ。ロシアという名前はないので『ウラジーミルスーズダリ大公国』となる。その大公であるユーリー2世は、モンゴル帝国のバトゥ軍に圧迫されていた。

1250年頃の中世ヨーロッパで一大王国を率いたダヌィーロ・ロマーノヴィチの波乱に満ちた半生を描く。歴史的事実にファンタジー要素がプラスされている。

16世紀の“イワン雷帝”ことイヴァン4世の生涯を描いた作品。全3部構成で制作される予定であったが、第1部は時の権力者ヨシフ・スターリンから高く評価されたものの、第2部はスターリンを暗に批判した内容であったため上映禁止となり、第3部は完成されなかった。

ソ連時代の女性で結成された部隊が、第一次世界大戦中の1917年、ドイツ軍と正面衝突するまでを描いた映画であり、実話ベースである。ロシア映画で女性の話と言えどまったく馬鹿にできない。見ごたえがある。『バタリオン』とは大隊のことであり、『ある部隊の話』と考えればいい。

前述したように、1939年。『冬戦争』とは、第二次世界大戦の勃発から3ヶ月目にあたる1939年11月30日に、ソビエト連邦がフィンランドに侵攻した戦争である。

前述したように、1944年。『ワルシャワ蜂起』とは、1944年の第二次世界大戦後期、ナチス・ドイツ占領下のポーランドの首都ワルシャワで起こった武装蜂起である。ソ連の援軍が到着したことにより、ポーランドのレジスタンスと合流し、ナチスを追い払う。

前述したように、1944年。ワルシャワ蜂起というのは一体どういうものだったのか。一体なぜ彼らは森に潜み、抗ったのか。一体誰を敵視していた?

ナチスがユダヤ人を捕まえているのではなく、ドイツ人がソ連人に捕まっている状況で、しかも看守が女性という珍しいケース。これは実話である。

第二次世界大戦中、ナチスのソビボル強制収容所で、ソ連軍の軍人アレクサンドル・ペチェルスキーが収容されてから22日後に起こした脱出劇を、実話を基に描いた作品。

第二次世界大戦中に計309人のナチス・ドイツ兵を射殺し、“死の女”と恐れられたソ連の女性狙撃手リュドミラ・パヴリチェンコが主人公となる。

ユーリイ・ガガーリンが世界初の有人宇宙飛行を果たした1961年4月12日の前夜から無事に帰還するまでを、それまでの訓練や少年期の回想を交えながら描く。

1965年3月。ソ連のアレクセイ・レオーノフは最初の宇宙遊泳に挑戦する。

ロシアのウクライナ侵攻の前に撮られた貴重な映像。クリミア併合、シリア空爆、ウクライナ問題、アメリカサイバーテロに関して言及するプーチンの姿を見ることができる。

運営者

運営者ロシア人は屈強で力強く、逞しいイメージがあります。プーチン大統領もそのようなイメージを管理していますし、事実、極寒の地で逞しく生きていく姿は称賛に値します。しかし、力を暴走させると『暴力』になる。車も、正しい乗り方をすれば便利な乗り物ですが、そのポテンシャルを悪用すれば、人殺しの道具になってしまいます。それは、自動車事故で命を失ったすべての人とその遺族の人が、身をもって知る事実です。彼らがもし世界のリーダーに本気でなりたいというのなら、その傲岸不遜な立ち居振る舞いをやめなければなりません。

松下幸之助は言いました。『百人までは命令で動くかもしれないが、千人になれば頼みます、一万人にもなれば、拝まなければ人は動かない。』ではその規模が、1億、100億ということになればどうでしょうか。高い山から見下ろさなければ見えない景色もある。ゆえに、プーチンの目には、例えば『いかにもアメリカらしい』という強引すぎる稚拙で汚い政治が見えていて、『私だけが非難される覚えはない』などと、それっぽい意見があるのかもしれません。しかし、それとこれとは違うのです。ロシアも中国も、そしてもちろん日本も、第二次世界大戦以降に帝国主義を持って他国を侵攻する以上、その国の繁栄は、あったとしても一時的なものとして、世界の黒歴史として刻まれるだけです。

MOVIE RECIPEトップページはこちら。