MOVIE RECIPE

MOVIE RECIPEトップページはこちら。

- レシピ数:13

- 紹介映画:87

当記事は半分まで無料で閲覧可能です。また、下記『MOVIE RECIPE1:冒険者たち』が全て無料で閲覧できるようになっていますので、参考までに。

1.『命の重さ』

まずはストレートに、命の重さを理解する映画。『戦争』を除外して考える。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『21g』

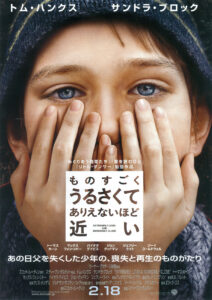

- 『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』

- 『真夜中のゆりかご』

- 『デッドマン・ウォーキング』

- 『チョコレートドーナツ』

- 『私の中のあなた』

- 『50/50 フィフティ・フィフティ』

- 『プレシャス』

- 『ブレイブ』

- 『ディア・ハンター』

- 『ゼロ・グラビティ』

- 『レイルウェイ 運命の旅路』

- 『TAKING CHANCE/戦場のおくりびと』

- 『チェ』

- 『孫文の義士団』

- 『戦場からのラブレター』

- 『ブレイン・ゲーム』

- 『ハクソー・リッジ』

1つの心臓をめぐり、交差するはずのなかった3人の男女の人間ドラマが描かれる。人がいつか失う重さとは、いったい何の重さなのかを問う作品。タイトルの「21グラム」とは、20世紀初期のアメリカの医師ダンカン・マクドゥーガルが行った、魂の重量を計測しようとした実験に由来する。

9.11のテロ以降に、生きる意味を見失ったように見える少年の姿が描かれる。生前、父は彼を連れてよく外に出かけてくれた。だがその父はもういない。

赤ん坊を乗せたベビーカーがある。普通それは微笑ましい光景のはずなのに、なぜこうもいびつに見えるのだろうか。

死刑廃止論者である修道女ヘレン・プレジャンのノン・フィクション作品の映画化。「デッドマン・ウォーキング」とは死刑囚が死刑台に向かう際、看守が呼ぶ言葉である。だがこの男は、許されない犯罪をした。それでもまだ、死刑を許せないか。

「1970年代のニューヨークのブルックリンでゲイの男性が育児放棄された障害児を育てた」という実話に着想を得て製作された映画である。ここで詳細を書くことはできない。だが最後まで観た時、ここにこの映画がピックアップされた理由が分かるだろう。

急性前骨髄球性白血病を患う子供と、その家族たちの物語。複雑な病に侵されてしまった例ということもあり、家族全員で命と向き合うシリアスな映画となる。

ある日腰の痛みを感じ病院で検査したところ、5年生存率50%の脊髄癌(悪性神経鞘腫)であることを宣告される青年。それが原因で、人間関係が変わっていく。だが、もし病気だからという理由で去っていく人間がいたら、そんな者最初から友人でも知人でもない。彼は本当の人間関係を築いていけるだろうか。

1980年代後半のニューヨーク・ハーレムを舞台に、過酷な環境下で日々を生きる肥満した16歳の黒人の少女・プレシャスがとある教師に出会い人生の希望を見出していく物語である。アメリカの貧困層に焦点を当て、子供への性的・肉体的な虐待、教育の問題などが取り上げられている。

自身もチェロキー族インディアンの血を引いているジョニー・デップが初めて監督・脚本・主演の3役をこなした作品。お金がないことが原因で家族間に不和が生じる。父であり夫である彼は、その状態に責任を感じていた。そこで彼が取った選択肢とは何か。強盗や強奪の類ではない。殺人だ。いや、それは答えでもあり、答えではない。

ベトナム戦争に強制されたアメリカ人の話。基本、志願した兵士じゃなければ皆が強制参加だ。彼らはディアハンター(鹿を狩る者)でしかなかった。この映画は3時間もあり、もしかしたら途中でだれるかもしれない。だが、この映画が3時間あるのには理由があるのだ。命の重みを思い知るために、欠かせないシーンがあるのだ。

宇宙空間での船外活動(宇宙遊泳)を行う男女の専門家が描かれる。だが、とある事故によって全員の命が危険にさらされる。これは、彼女たちの命がこの事故によって危険な目に遭うというだけではなく、サンドラブロック演じる彼女の『心底にあるもの』にスポットライトを当ててここにピックアップしている。

エリック・ローマクスの自叙伝『泰緬鉄道 癒される時を求めて』の映画化。第二次世界大戦中、タイとビルマ間を往来する泰緬鉄道の建設に捕虜として従事させられたイギリス人将校と当時施設にいた日本人通訳・永瀬隆の姿を描く「事実に基づく映画」である。『戦場のメリークリスマス』の後に観るべき映画である。

戦死した兵士の遺体を運ぶ任務を背負った男の物語。やはりそういうテーマだけあって、命について熟考させられる。

革命家チェ・ゲバラの半生を描いた映画。フルヘンシオ・バティスタによる独裁政権をフィデル・カストロと共に倒すキューバ革命までを描いた『チェ 28歳の革命』と、ボリビアでの敗北と処刑までを描いた『チェ 39歳 別れの手紙』二部作に分けられている。ゲバラは39歳で世を去った。彼の人生は世界に何を与えただろうか。

清末の中国では革命派と清朝廷の対立が激化していた。1906年、革命派のリーダーである孫文が香港入りし、同志たちと会合する事が決定。この情報をつかんだ清朝は大規模な暗殺団を香港に派遣した。実話かどうか定かではないが、孫文を軸に大勢がこうして命を懸けたというところが見どころである。

1914年、実在するヴェラ・ブリテンの物語。第一次世界大戦が勃発すると、ヴェラの弟と、フィアンセの3人は徴兵され、前線へ送られた。ヴェラも大学を辞めて、救急看護奉仕隊に志願し、ロンドン、フランス、マルタ島で任務に当たることになった。戦場の外から戦争を考える映画となっている。

原題の『Solace』の意味は、「名詞:慰め・癒し」「動詞:慰める、苦痛を和らげる」であると、冒頭に表示される。それがこの映画にどう関係するのかということは、ラストシーンで分かる。

第二次世界大戦の沖縄戦で衛生兵として従軍したデズモンド・T・ドスの実体験を描いた戦争映画。デズモンドはセブンスデー・アドベンチスト教会の敬虔な信徒であり、沖縄戦で多くの人命を救ったことから、「良心的兵役拒否者」として初めて名誉勲章が与えられた人物である。こういう人物がいたのかというほどの、信念の男である。

運営者

運営者『ハクソーリッジ』のデズモンドはすごいですね。こういう人やマザーテレサのような人がキリスト教について私に話を説いたら、私の心も揺れ動いたかもしれません。しかし実際には彼らのような人間は稀有であり、ほとんどの人が人格者とは程遠いと言えます。ゆえにニーチェなどは『キリスト教徒はただひとりしかいなかった。そして、その人は十字架の上で死んだ。』とさえ言いました。いえ、重い命の話ですから、重い話をさせていただきましたよ。

2.『今の重要性』

天上天下唯我独尊の本当の意味を知っているだろうか。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『アバウト・タイム ~愛おしい時間について~』

- 『ゼロ・グラビティ』

- 『キャスト・アウェイ』

- 『50/50 フィフティ・フィフティ』

『なぜか』時間を遡れる能力がある父と息子の物語。『なぜか』とするのは揶揄ではなく、本人たちがこの能力を使って大事を起こさないからであり、内容的にもそれよりも他の部分にスポットライトを当てるからである。この映画は最終的に、『今』を一生懸命生きるべきだと啓蒙している。

前述したように、宇宙空間での話。そこでサンドラブロック演じる彼女の『心底にあるもの』にスポットライトを当ててここにピックアップしていると書いたが、それをもう一度ここでも強調することができる。

詳細は書けないが、ラストシーンに注目である。そこでここにこれがピックアップされた理由がわかる。

前述したように、これも同様である。

運営者

運営者ニーチェは『永劫回帰』というこの世は無限ループなのだ、という過程をします。もし、前世や来世等の発想があると、人はどうしてもその『もう一つの可能性』に未来を託し、あるいは希望を抱いてしまう。それが結果として現実逃避を生み出し、『今この瞬間』の否定につながるわけです。(きっと来世ではもっとやれるはずだ!)しかし、もし永劫回帰という考え方があれば、今この瞬間、あるがままを受け入れるしかない。今この瞬間の、この自分以外にはあり得ない。『もう一つの可能性』などない。(だとしたら、今この瞬間、これが自分の人生なんだ!)と現実を直視し、今を全力で生きるようになる。ブッダの言った『天上天下唯我独尊』とはこれと同じ的を射ています。

3.『ハンスト』

ハンガー・ストライキとは、マハトマ・ガンディーにより始められた非暴力抵抗運動の方法の一つである。何らかの主張を世間に広く訴えるために、断食を行うストライキの一種。「飢餓(ハンガー)によるストライキ」という意味である。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『HUNGER/ハンガー』

- 『The Lady アウンサンスーチー ひき裂かれた愛』

- 『ガンジー』

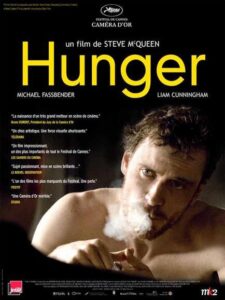

1981年に発生した北アイルランドの刑務所でのハンガー・ストライキを中心に、刑務所内での囚人に対する暴力と囚人たちの人としての尊厳のための抗議運動を、ほぼ台詞なしで描いている。

アウンサンスーチーもガンジーの思想を受け継いでいるため、この映画内でもハンストのシーンがある。

そして、その始祖のガンジーの伝記映画がこれである。

運営者

運営者非暴力の思想はインドと距離的に近い西アジアなどでも見られ、アジアで生まれたヒンドゥー教、イスラーム教、仏教、キリスト教で、それは当てはまるとガンディーは考えました。アジアの思想に共通するという考えから、彼は「自分はヒンドゥー教徒であり、イスラム教徒でもあり、また、原始キリスト教という意味ではキリスト教に賛同する」として、宗教グループ間や世界の人々に対話を呼びかけました。映画内でも見てわかるように、映画ではまず最初に電車内で彼が『聖書のようなもの』を読んでいるところから始まります。相当な基礎があってこその、ハンストなり、なんなり、ということを忘れてはいけません。

4.『アウトローのプライド』

プライドとは、誇り・自尊心・自負心を意味する言葉。自尊心とは「ありのままの自己を尊重し受け入れる」態度である。たった一度のこの命を、そう確信し、断言できる人がどれだけいるだろうか。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『シンシナティ・キッド』

- 『サーファーのプライド』

- 『300』

- 『ソナチネ』

- 『BROTHER』

- 『ブラッド・スローン』

30年も君臨するポーカー・プレイヤーの大物“ザ・マン”と対決するキッド。自信過剰をたしなめられることもあるキッドだが、このギャンブルに勝てるか。彼の行動を見ていると、ギャンブラーとしてのプライドがあるようにも見えるし、依存症にも見える。

常に半裸で行動し、見方によっては浅薄に見えるサーファーたちだが、もちろんそんなことはない。彼にはプライドがあり、頑なに譲れないものがあった。

紀元前480年を舞台に、伝説の男スパルタ王レオニダス率いるスパルタ軍の雄姿が描かれる。ペルシア王クセルクセス率いる100万のペルシア軍に対し、わずか300名の精鋭で対抗するレオニダス。勝負の行方がどうなるかなど関係ない。逃げるか、挑むかだけだ。

一見するとヤクザが沖縄に行って無責任で粗末な行動を取る話だが、北野武自身がフライデー襲撃事件の後に沖縄で頭を冷やしていた際に構想された映画だけあって、竹を割ったような潔さや覚悟のようなものが伝わってくる不思議な魔力がある映画だ。久石譲の哀しくも哀愁のある音楽が映画を盛り上げている。

日本を追われ、米国に逃亡した日本人ヤクザとその一味が抗争の末敗北して行く様を描く。タイトルの「BROTHER」とはヤクザ関係、異母弟との関係、日米のギャングとの擬似的関係などにおける複数の「兄弟」を意味している。この映画で衝撃的なシーンがあり、そのシーンのおかげで彼らの存在がどこか崇高に見える。

飲酒運転による交通事故をきっかけに16ヶ月の刑に服した男。確かにそれ自体は悪かったが、もっと悪いのは彼を取り巻く環境だった。彼が家族を愛していたことは事実。その気持ちを受け取ってもらえるかどうかは定かではなく、彼は夫として、父として、男として『ある覚悟』を固めた。

運営者

運営者アウトロー自体にプライドがあるかどうかがまず問題です。基本、『見栄とプライド』の違いを誤解していることから、そのような生き方をしている人がほとんどですからね。ですから例えば『アメリカンギャングスター』のフランクルーカスのように、規律ある行動を取って、家族を大事にし、必要悪となって街の秩序に貢献している人を考えても、彼は麻薬によって廃人を何人も輩出してしまっているわけです。そのようなことをしている人に、金持ちはいても、成功者や人格者はいない。普通、『そういう廃人を出さない世のために奮闘する』ことに命を使う人に、プライドがある。しかし、これらの映画を観ると、人生はもっと複雑な構成でできていると再考させられます。

5.『純粋さが起こす奇跡』

命の尊さを感じるときは、その命がとても純粋に光って見えるときも該当する。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『僕はラジオ』

- 『パッチ・アダムス トゥルー・ストーリー』

- 『レナードの朝』

- 『タイム・トゥ・ラン』

- 『ターミナル』

- 『ブリグズビー・ベア』

- 『ザ・タウン』

- 『いまを生きる』

アメリカ最大の発行部数をほこるスポーツ専門誌が掲載した記事を基に、知的障害の青年と学校の先生兼アメリカンフットボールのコーチとの友情を描いたノンフィクション映画である。知的障害を持つ青年が、フットボールを通して人生を力強く生きる物語。

実在の医師パッチ・アダムスの伝記映画。真の医者とはどういう存在かを教えてくれる。『治す』のが医者だと思っているのは一流ではない。

マウント・カーメル病院に入院していた嗜眠性脳炎の20名に、1960年代に開発されたパーキンソン病向けの新薬L-ドーパを投与した過程を描いた実話物語。記憶も意識もない植物状態のように見える患者の皆が、奇跡的にわずかな時間だけ意識を取り戻す。

単なる強盗の話だが、最後まで観ることで彼に純粋な気持ちがあることがわかり、黙り込んでしまうところがある。

パスポートが無効になり空港ターミナルに閉じ込められてしまった男と、ターミナル内の従業員との交流と恋模様を描いた作品。1988年からパリのシャルル・ド・ゴール空港で18年も生活したイラン人のマーハン・カリミ・ナセリがモデルと言われている。

冒頭から衝撃的かつ急展開があるから詳細はほぼ書けないが、純粋な少年が主人公であるということは間違いない。そしてその純粋さが様々な奇跡を呼び起こしていく。

広大なアメリカのどこよりも強盗が多発する街、ボストンのとあるこの街では、強盗を親から子へと家業のように引き継がれてゆくという異常状態が続いていた。負の連鎖である。それゆえ、終始銀行強盗が軸になる話だが、とある男女のやり取りに、注目すべきポイントがある。

偏差値の高い格式ある学校で、『真の教育』をする教師。だが、それは校風には合わなかった。では、教育は生徒に届いたのか。そういうことが、物語全体を通して描かれる。彼の行方と、生徒たちの心情に注目しながら映画を観てみたい。

運営者

運営者純粋さが起こす奇跡を分かりやすく例えると、赤ちゃんに対する人や動物の態度等がそうです。動画でもよく赤ちゃんとペットが仲良くする映像がありますが、『微笑ましい』の一言ですよね。男ですから常に見ているということはありませんが、私は両方好きなので、たまに見かけるとその数分間はほっこりしてしまいます。衝撃的な話ですが、海外のニュースで、飼い犬に顔面を食いちぎられた女性の映像を見たことがあります。もう二度と元に戻らないのではないかというくらいにまで顔が崩れてしまっていました。でもそれはある種、やむを得ない。そういう野性的な狂気を、ペットだとしても常に感じるわけです。それなのに、ああいう映像になるということは、『純粋さが起こす奇跡』としか言いようがないのです。

6.『粋な人たち』

『粋』とは美意識であり、『ひけらかさない』、『損を買って出る』、『私利私欲に支配されない』等の人間の振る舞いに当てはめられる言葉である。純粋さにも似ているが、粋な人たちの人生を見ていると、この命の崇高さに気付ける。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『ザ・コンサルタント』

- 『ライフ・イズ・ビューティフル』

- 『バケモノの子』

- 『バタフライ・エフェクト』

- 『タイタニック』

会計士と暗殺者という二つの顔を持った男の物語で、裏の仕事があるからもちろん彼を正当化はできない。だが、彼のある粋な行動によって、やはりどうしても、どこか高潔な存在に見えてしまうところがある。

イタリア映画の二大傑作映画と言えば、『ニューシネマパラダイス』とこの映画だ。第二次世界大戦下のユダヤ人迫害(ホロコースト)を、ユダヤ系イタリア人の親子の視点から描いた作品である。彼をただの愉快な人だと思ってしまっていい。そのまま、とにかく最後まで観るのだ。すべてが分かる。

両親の離婚で父親と別れ、親権を取った母親につくことになるが、その母も交通事故で急死してしまう。両親がいなくなった少年は親戚に養子として貰われることになったが、どの大人もくだらない人たちばかり。彼に居場所はなかった。そして『彼』と出逢った。その名を、『熊徹』という。彼は人間ではなかった。だが、少年にとっては、特別な存在だった。

謎の時間現象を体験する青年の物語。最初はその現象を使って若者らしい発想で自分の思い通りにしようと画策するが、そのうちその体験の中で、人格的な成長を見せるようになっていく。そして彼が最後に取った選択肢で、我々は彼を見直すとともに、感動させられる。

1912年に当時最大級の豪華客船タイタニック号が沈没してから、84年後の1996年の洋上から物語は始まる。ジェームズキャメロン監督は、歴史的海難事故の感情的なインパクトを伝えるためには、人間の喪失感を織り交ぜたラブストーリーが不可欠だと考え、このような高潔な物語が完成された。

運営者

運営者粋な人の王道に、ソクラテスがいます。人類最初の哲学者は同じギリシャのタレスという人物ですが、『人間についての哲学』を初めて行ったのがソクラテスでした。それだけで彼は人間に関するスペシャリストの一面を持っているわけですが、『無知の知』と後で言われる『自分は無知ということを知っている』という知性は、『私は無知ではない』と自負している人間と比べれば、少しだけ賢い、という考え方をもって、アテネ中を啓蒙します。しかし、それで人々の逆鱗に触れ、裁判に。ただ、ソクラテスはそこでも『なぜ無知な人の機嫌を取ってまでして、無罪に票を入れるよう仕向けなければならないのか』と言い、更に反感を買います。そして最後にはこう言い残して死んでいきました。『お別れのときが来た。君たちは生きながらえるため、私は死ぬために別れるのだ。君たちと私のどちらがより幸福なのだろうか?答えることが出来るのは神のみである。』

7.『その文献を死守せよ』

命よりも大事な文献・書物がある。そう確信できる人はどれだけいるだろうか。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『アレクサンドリア』

- 『敦煌』

- 『ザ・ウォーカー』

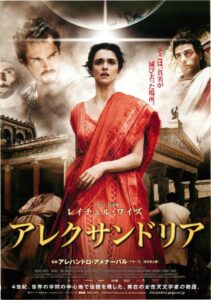

西暦4世紀、キリスト教が定着し異教の排斥が行なわれ始めた時代の、女性天文学者ヒュパティアの学問に殉じた半生をアレクサンドリアを舞台に描く。アレクサンドリアの大図書館は異教の魔窟として破壊され、異教徒には改宗か出国しか道は残されなかった。その中で改宗を拒み、青年たちに学問を教え続けるヒュパティアは、都の人々から魔女とみなされる。

1900年に敦煌文書が発見されたことでも有名な中国の敦煌石窟(とんこうせっくつ)。物語は北宋の時代で、この文書を命がけで守った男たちのシーンが描かれる。

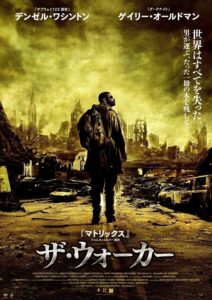

最終戦争によって国家も文明も滅びた世界。サングラスをかけた謎の男は「本を西へ運べ」という心の声に導かれ、目的地も分からぬまま30年間もアメリカを西に歩き続けている。彼が運ぶその本の正体とは。

運営者

運営者うち、最初に二作は実話です。個人的には『アレクサンドリア』は衝撃的な映画ですね。天動説を否定した件でガリレオよりも更に800年も前にひどい目に遭った人がいたのです。更に、ブルーノという修道僧は、コペルニクスが提唱した地動説を熱烈に支持し、自分が正しいと信じる世界の考え方を広めようといたるところで講演をしましたが、これも当時の法王の天動説的常識や、聖書の教えに著しくそむくものだと考えられたので、1600年2月17日、ローマのカムポ・ディ・フィオリという広場で、火あぶりにされました。これに続いてガリレオは、コペルニクスの説の正しさを確信して意見を主張しましたが、宗教裁判にかけられ、無知な裁判官の前にひざまずかなければなりませんでした。人間というのは愚かですね。その愚かな人間に『真理』を教える本に、命を懸ける人がいるのもわかります。

8.『汝、殺すなかれ』

ユダヤ教の始祖であるモーセが石板に書いた教え『十戒』の一つに、『殺人はしてはいけない(汝、殺すなかれ)』がある。ユダヤ人とかクリスチャンとかそういう話は今一切関係ない。この教えを守っている高潔な人間はいるだろうか。それは、『戦場』でも?

今回配合するレシピはこちらです!

- 『エクソダス:神と王』

- 『7月4日に生まれて』

- 『ハクソー・リッジ』

まずはそのモーセの物語だ。モーセがどのようにして十戒を刻んだか、ユダヤ人の救出、『エジプト脱出(エクソダス)』の話を軸にしながら、革命家かつ救世主としての彼の人生を描く。

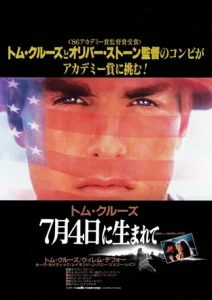

ベトナム戦争を経験したロン・コーヴィックの同名の自伝的小説(1976年)を映画化した作品。彼は忠誠心が強い人間で、それは彼の誕生日が独立記念日でもある7月4日だったということも関係しているだろう。愛国者精神もあり、そして『汝、殺すなかれ』という教えにも真剣に向き合う人間だった。だが・・。

第二次世界大戦の沖縄戦で衛生兵 として従軍したデズモンド・T・ドスの実体験を描いた戦争映画。彼はある日、弟との喧嘩で彼を死なせそうになる出来事が起き、自らを責め、「汝、殺すことなかれ」という教えを胸に刻む。そして戦争時代へ。彼は戦争に駆り出され、どう行動するのだろうか。

運営者

運営者モーセの十戒というのはかなり洗練されています。

- 主が唯一の神であること

- 偶像を作ってはならないこと(偶像崇拝の禁止)

- 神の名をみだりに唱えてはならないこと

- 安息日を守ること

- 父母を敬うこと

- 殺人をしてはいけないこと(汝、殺す勿れ)

- 姦淫をしてはいけないこと

- 盗んではいけないこと(汝、盗む勿れ)

- 隣人について偽証してはいけないこと

- 隣人の家や財産をむさぼってはいけないこと

このうち、『1~4』に関しては難しいので今は置いておきますが、そのほかのことって『その通り』ということですよね。また、そのようなことを説く人が『1~4』に意味不明なことを書くのかどうか、考えてみましょう。むしろ、最も重要なことが最初に書かれているわけです。私は無宗教ですよ。しかし、この記事も含めたいくつもの記事でこのことについて書いていますので、気になった方だけ覗いてみてください。

9.『懸命の訴え』

懸命とは文字通り『命を懸ける』と書く。命を懸けた、あるいは人生が懸かった人の生きざまは、とても高潔である。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『HUNGER/ハンガー』

- 『サンドラの週末』

- 『わたしは、ダニエル・ブレイク』

- 『華氏911』

- 『パラダイス・ナウ』

前述したように、1981年に発生した北アイルランドの刑務所でのハンガー・ストライキを中心に、刑務所内での囚人に対する暴力と囚人たちの人としての尊厳のための抗議運動を、ほぼ台詞なしで描いている。

解雇を免れるために、同僚16人のうち過半数が自らのボーナスを放棄することに賛成してもらわなければならない状況を強いられるサンドラ。ボーナスか、サンドラか。どちらを取るかという選択肢を同僚たちは突きつけられる。映画はただひたすら彼女が同僚を説得しに回るだけを描くのだが、どこか目が離せない。

ダニエルブレイクというおじさんが、『おせっかいおじさん』のような立ち回りで、身の回りのあれこれに口を出していく。周りの反応的にも、演出的にも、彼がそういうおじさんのように見えていく。だが、我々は最後、彼に対して違う感想を抱いている。

アメリカ同時多発テロ事件へのジョージ・W・ブッシュ政権の対応を批判する内容を含むドキュメンタリー映画。『イラクに大量破壊兵器がある』と捏造してイラク戦争を仕掛けたアメリカだが、作中で戦場で被害を受けた女性が、『アメリカを許さない!』と慟哭するシーンがある。

自爆テロに向かう二人のパレスチナ人青年を中心にパレスチナ人から見たパレスチナ問題を描く。自爆テロを起こすテロリストは本当に主体的にやっているのか。それとも、それしか選択肢がなかったのか。

運営者

運営者自分の命を犠牲にしてでも、命懸けのメッセージを伝える人。背水の陣で何かのメッセージを伝える人。色々な人がいますが、共通して言えるのは『本気は伝わる』ということ。逆に、真剣じゃなく、本気でもないメッセージや覚悟は伝わらないという事実があります。これはクリエイティブや広告の世界などでも同じで、例えば宮崎駿は『風立ちぬ』のわずか4秒のシーンに1年半以上の時間をかけましたし、彼の盟友の高畑功は、遺作『かぐや姫の物語』を7年物時間をかけて作り上げました。黒澤明、キューブリック、デビッドフィンチャー等も完璧主義ですが、彼らの映画は世界に通用し、時代をも超える作品ばかり。一生懸命に生きるということは楽ではありませんが、とても『楽しい』ですよね。

10.『ツケ・清算』

ツケを払うような人は、この人生が有限であることを理解していない場合が多い。その後始末は本来、建設的な人生を生きていたら事前に『前始末』できたはずだからだ。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『ヒストリー・オブ・バイオレンス』

- 『ミッドナイト・ガイズ』

- 『レクイエム』

- 『つぐない』

- 『メルキアデス・エストラーダの3度の埋葬』

- 『ソウ』

- 『旅立ちの時』

小さなダイナーのオーナーである男は妻と子供たちとともに穏やかな日々を送っていた。ある日、彼の店が拳銃を持った強盗に襲われるが、彼は驚くべき身のこなしで2人を撃退する。店の客や従業員の危機を救った彼は一夜にして地元のヒーローとなり、新聞やTVで報道される。だが、なぜ彼はこのような行動がとれたのか。

仲間をかばう形で28年間刑務所に服役していたギャングのヴァル(アル・パチーノ)は、出所早々に仲間のドク(クリストファー・ウォーケン)との再会を楽しむ。だがドクの様子がどうもおかしい。ヴァルもそれには気付いたようだ。ドクはヴァルの暗殺を指示されていたのだ。では、一体どうするか。

北アイルランド紛争のさなかに起きたテロ事件から30数年後の加害者と被害者の弟の対面を描いている史実とフィクションを織り交ぜて描く。爆弾テロや殺人が日常茶飯事となっていた1975年の北アイルランドで、アルスター義勇軍のメンバーである17歳のアリスター・リトルは報復テロとしてカトリック教徒である19歳のジム・グリフィンを殺害する。しかし、その現場をジムの8歳になる弟ジョーに目撃されていた。

内容は言えないが、少女時代に大失態をしてしまった女性が、そのツケを一生払い続ける、負い続けるという話が展開される。

舞台はテキサスの国境地帯。メルキアデス・エストラーダというメキシコ人が殺されて3度埋葬される過程を描いた物語。

『ツケ』を思い知らされるホラー映画。

1960年代の反戦運動でテロリストとしてFBIに指名手配された犯人である両親を持つ子供の物語。今まで何度も名前を変え、髪の色を変え、引越しだらけの人生だったが、人生を前に進める為にこの問題と向き合わなければならないと覚悟する。

運営者

運営者人間というものは『後始末』に追われる生き物です。理由の一つは『未来が見えないから』ですね。また、『投影バイアス』といって、現在の自分の考え方や思考が、この先もずっと続いていると思い込む錯覚も関係しています。例えば、店で買い物かごを持ちます。空腹のときはあれもこれもと、色々な食べ物をかごにいれるのですが、満腹のときはその量が減る傾向にあります。これは、『今が空腹だから数時間後も数日後も空腹かもしれない』等という錯覚のせいで起こる現象です。実際は、おにぎり1つをゆっくりよく噛んで食べればその空腹は収まるんですけどね。こういう選択肢の連続で人生が展開されていきますがそれが迷路のようにあまりにも複雑のため、往々にして人は『道を間違えた』状態に陥るということです。

11.『死者の叫び』

有限の命ということで言えば、このようなテーマもピックアップされる。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『ゴシカ』

- 『フラットライナーズ』

- 『エコーズ』

- 『ラブリー・ボーン』

『リング』でもいいが、それらやこのあたりの作品を『ホラーとしてではなく』真面目に鑑賞すると見えてくるものがある。

医大生の青年が死後の世界に強い興味を持ち、同じ医大生4人を誘ってある実験を計画する。それは人工的に心臓を停止させ、1分後に蘇生させることで、実際に臨死体験をするという危険なものだった。

暇潰し的に友人に催眠術をかけてもらったら、『謎の幻覚』が見えるようになった男。一体これは何なのか。

異常殺人事件に巻き込まれてしまう少女が主人公。詳細は書けないのであとは映画で観たい。

運営者

運営者死者の叫びという類のオカルト的な話は、私は一切興味がないので受け付けません。しかし、映画であれば別です。現実でそういう話を真顔でした人がいれば、二度と会うことはないでしょうが、映画はフィクションの世界ですからね。ゲームも漫画も同じですが、どんな内容でも、無意味に稚拙で邪悪じゃなければエンターテインメントとして受け付けます。しかしこの『フラットライナーズ』というのは中々奇跡的なヒット作品ですね。『売り上げが上がった』という意味ではありません。『核心を突いた』という意味です。その意味が分かるのは、自分の心の深奥に目を向けた人だけです。

12.『遺灰』

たった一度のこの命。では、自分が死んだ後に残るその遺灰はどうするべきか。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『余命90分の男』

- 『あなたへ』

- 『はじまりへの旅』

- 『マディソン郡の橋』

- 『君がいた夏』

医師との小競り合いで余命が90分しかないと嘘をつかれ、混乱する男。だが、男の寿命が短いことは確かだった。医師は反省して態度を改めるが、覚悟を固めたことで人生の終活をし、新たな自分を発見していく。もちろん、自分の遺灰の行方まで家族に伝えるのだった。

富山の刑務所で指導技官を務める男に、亡くなった妻から絵手紙が届いた。そこには今まで知らされることの無かった“故郷の海に散骨して欲しい”という彼女の想いが記されていた。亡くなった彼女の真意を知るために、故郷へ向けて自分で内装をしたワンボックスカーでの一人旅が始まった。

資本主義とアメリカ人の生き方に幻滅した夫婦が、子供たちと森の中で10年も生活をしていた。ある時妻が死に、彼女の最期について彼女の親らとひと悶着を起こす。土葬か火葬か。キリスト教徒は無縁である自分たちの人生の証明のために奮闘する家族。我々は最後、彼女の遺灰が『どこに撒かれるか』という事実を知り、衝撃を受ける。

1989年の冬、母の葬儀のために集まった長男と妹が、彼女の遺書とノートを読み始める場面からストーリーがはじまる。「火葬にしてローズマン・ブリッジから灰を撒いてほしい」というもので、平凡だと思われていた母親の秘められた恋を知ることになる。

プロ野球選手としての生活が終わったビリーの元に、従姉のケイティが自殺したとの知らせが届く。ビリーにとってケイティは初恋の女性であり、青春のすべてだった。ビリーはケイティの面影を求めて、彼女と過ごした思い出の地を旅する。彼は彼女の遺灰についてどうするべきかという選択を選ぶ権利を任されていた。

運営者

運営者宗教の違いがありますからね。例えば、ダライラマで有名なチベット仏教では、『鳥葬』が一般的です。脹相は葬儀、または死体の処理方法のひとつであり、肉食の鳥類に死体を処理させるもの。一見すると残酷に見えますが、それは人間本位の発想ですからね。他の動物はほとんどそうやってサバイバルをして生きているのですから。人間だけが特別で、そうはならないという発想は越権的だとも言えます。どうするかは自分次第ですね。中には、望んだ最期も選べない人たちもいましたから。『キリングフィールド』という映画を観れば、自分に選択肢があることが恵まれていることがわかります。

13.『家族の死を乗り越える』

ある生物学者に言わせると、『家族の死』は人間にとって最大のストレスだという。それくらい、一心同体と考えている。それが家族という血を分けた存在だ。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『レイチェルの結婚』

- 『ガール・オン・ザ・トレイン』

- 『水曜日のエミリア』

- 『マイノリティ・リポート』

- 『ギルバート・グレイプ』

- 『シャッターアイランド』

- 『妹の恋人』

- 『普通の人々』

- 『メッセージ・イン・ア・ボトル』

- 『あなたへ』

- 『はじまりへの旅』

- 『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』

- 『ナタリー』

- 『雨の日は会えない、晴れた日は君を想う』

- 『カリフォルニア・ダウン』

この作品がなぜここに該当するかは書かない方がいいだろう。

これも同様である。

これも同様である。

これも同様である。

これは逆に先に知っておいた方がいいだろう。犯罪予防局の刑事ジョン・アンダートンは、6年前に息子のショーンが誘拐殺害されたのをきっかけに、犯罪予防にのめり込むようになっていた。息子を失ったトラウマから、その仕事に対する執着心は病的ともいえるもので、苦痛から逃れるために薬物に手を出しているほどだった。

ギルバートには、夫の自殺から7年間も家から出たことがない肥満で過食症の母がいる。もはや母親としての責務を果たしていないが、そのやむを得ない事情からも、家族は彼女を見捨てることができない。母とは一体何か。

ある田舎町の自動車整備工場に勤める青年。両親の死で心を病んでしまった妹に振り回されながらも彼女を支え、12年間2人だけで生きて来た。そんなある日、ふとしたことから友人の従兄弟である文盲の青年サムを引き取るはめになった。彼はどこか足りない。だが、妹にとっては違うようだった。

この映画のドナルド・サザーランドの演技は本当にすごい。何がすごいかって、『あまりにも普通の父親』だからだ。常識人だから弱く、しかし男だから強い。彼のあの時の表情を忘れることはできない。

ある日、海岸で瓶を見つけ、その中に入っていた手紙を読む女性。その手紙を書いたのはケビンコスナー演じる、妻を亡くした男だった。女性も離婚して夫がいない。お互いに人生に欠けたものを抱えながら、少しづつ距離を近づけていく。

富山の刑務所で指導技官を務める男に、亡くなった妻から絵手紙が届いた。そこには今まで知らされることの無かった“故郷の海に散骨して欲しい”という彼女の想いが記されていた。亡くなった彼女の真意を知るために、故郷へ向けて自分で内装をしたワンボックスカーでの一人旅が始まった。

資本主義とアメリカ人の生き方に幻滅した夫婦が、子供たちと森の中で10年も生活をしていた。ある時妻が死に、彼女の最期について彼女の親らとひと悶着を起こす。土葬か火葬か。キリスト教徒は無縁である自分たちの人生の証明のために奮闘する家族。我々は最後、彼女の遺灰が『どこに撒かれるか』という事実を知り、衝撃を受ける。

9.11後の一人の少年を描いた物語。実話ではないが、なぜか心に響く、繊細な世界。

アメリのオドレイ・トトゥが演じるから、それと同系統の繊細さをこの映画から感じ取れる。この場合、大切な存在を亡くして閉鎖的になってしまったのだ。例えば一つの観点として、彼女の前に二人の異なった性質の男性が現れるのだが、彼女にふさわしい男性は、どちらなのだろうか。

妻が死んだ。だが男は言った。「俺はジュリアを愛していなかったのだと痛感した。彼女が亡くなったのに、俺は悲しみや苦痛を一切感じていないんだ。」。果たして、この男の本当の心境は?

この映画でも『亡くなった子供』が一つのカギとなっている。

運営者

運営者私も17歳の頃に父親を亡くしていますし、私の部下も小学生の頃に交通事故で兄を亡くしています。私はこの経験を前向きにとらえて自分の人生の糧にしましたが、部下の場合は真逆の反応をしてしまいました。実際に被害者遺族だったということもあり、家族全体で『残された子供は、ただ生きていてくれればそれでいい』ということになりました。それは彼の様子や態度を見れば伝わってくることでした。彼は小学生の頃から知っていましたが、実際に知ったのはうちの会社に入ってからですね。彼がこんなにも被害者意識の塊だったということは理解していませんでした。

彼に対するシビアな教育は私に任せてください。普通の人じゃ私の厳しい指導に耐えられませんよ。それくらい彼には教育をしています。しかし、だからこそここでは彼の立場で穏やかに話しましょう。そうして心の形が大きく変わってしまうくらい、家族の死というものは大きなことなのです。死を通して初めて我々は、この人生が有限であることを理解します。しかし、同時にそこにある残酷な現実が、人間の心を蝕むだけの暗い色をしている。私が言っているのは、『だから何だ』ということです。光の届かない深海だからこそ、真珠の光が光ってみえる。

アメリカの詩人、ホイットマンは言いました。

MOVIE RECIPEトップページはこちら。