MOVIE RECIPE

MOVIE RECIPEトップページはこちら。

- レシピ数:10

- 紹介映画:66

当記事は半分まで無料で閲覧可能です。また、下記『MOVIE RECIPE1:冒険者たち』が全て無料で閲覧できるようになっていますので、参考までに。

1.『異文化とのふれあい』

国家が違うと文化も価値観も言語も違う。そうするとやはり衝突は起きやすいが、時には人生の教訓を得ることもある。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『アンナと王様』

- 『ラストサムライ』

- 『インドへの道』

- 『ヴィクトリア女王 最期の秘密』

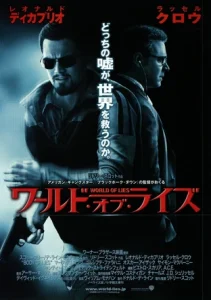

- 『ワールド・オブ・ライズ』

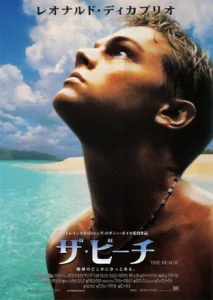

- 『ザ・ビーチ』

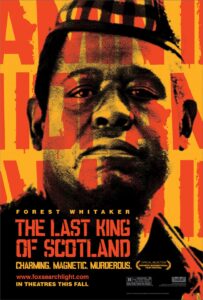

- 『ラストキング・オブ・スコットランド』

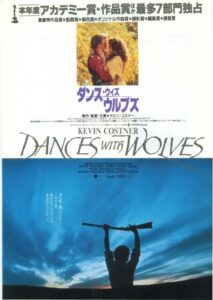

- 『ダンス・ウィズ・ウルブズ』

- 『刑事ジョン・ブック 目撃者』

- 『スティーブ・ジョブズ』

- 『マルコムX』

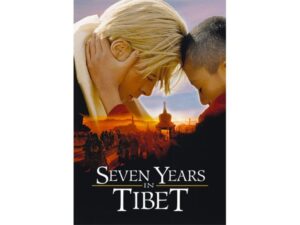

- 『セブン・イヤーズ・イン・チベット』

- 『王様のためのホログラム』

- 『砂漠でサーモンフィッシング』

インドで生まれ育ったアンナは、タイの前身であるシャムの近代化を目指すモンクット王に家庭教師として招かれ、モンクットの子供たちの教育を担当することになる。彼女は次第に王の器の大きさに惹かれていくが、同時にこの国の無意味なしきたりに憤りを覚え始める。

日本が世界と出会って『剣』を鞘に納め、新たな時代を切り拓こうとするその時代、アメリカでも南北戦争が行われていた。無抵抗なインディアンを迫害することによって『神』の存在を見失ったトムクルーズ演じる男はやさぐれていたが、日本における富国強兵のミッションに参加することを決め、日本文化に触れることになる。そして彼はそこで、『最期の侍』たちの生きざまを観る。

第一次大戦後の英国の植民地インドのチャンドラボアへ、英国娘が婚約者で治安判事の男を訪ねて来訪する。だが、まず植民地というだけで両者の関係は良好とはいえない。そしてその時期はちょうど、インドが独立する機運が高まってきていた時期だった。第一次世界大戦が終わった直後、イギリスがインド支配に躍起になっていたのは、イギリス自体もその体制を維持するために追い詰められていたからだった。

インド女帝でもある英国のヴィクトリア女王と、あるインド人の若者の話である。女王は彼やインドの文化に興味を持っていたことにより親密になるが、キリスト教とイスラム教という宗教の違いが根幹にあることも手伝って、中々関係が良好にならない。我々は彼女たちの交友関係を通し、世界情勢の一つの縮図を見る。

CIAの秘密工作員として世界で活躍するディカプリオ演じる主人公。彼のその極秘任務の中にはイスラム過激派の潜入調査もあった。だが、彼はそこで両者の間にある深い溝を思い知ることになる。

何かを求めるように、一人旅でタイにやってきたディカプリオ演じる主人公。。だが、新しい事をしようとしても、結局、同じ事の繰り返し。そんな時、彼は伝説のビーチの存在を知る。日常の全てから解放される夢の楽園。そんなものが本当にあるのだろうか。

1970年代にウガンダで独裁政治を敷いたイディ・アミンが、政権を奪取してから独裁者へとなるまでを、架空の人物である主治医となった若きスコットランド人の目を通して描いた作品。他国の人間の目線で描くことにより、この国の人間なら知っていて当然の『とある闇』が徐々に見えてくる様子がリアルになる。

時は1860年代。アメリカはちょうど南北戦争の真っ最中だった。アメリカで『アメリカ人』を名乗っている白人たちは、『真のアメリカ人』である先住民、つまりインディアンを迫害して追い払い、土地を開拓してこの大陸に『アメリカ合衆国』を作った。これは、そんなインディアンと白人との間に生まれた、奇妙で尊い、不思議な絆の物語である。

殺人事件の「目撃者」となったアーミッシュの少年とその母親を守ろうとする刑事の格闘を描いたサスペンス映画である。その一方で、キリスト教の非主流派として非暴力で前近代的な生活を営むアーミッシュと刑事との文化的交流や恋愛模様を描いたヒューマンドラマとしての色合いが強いのも特徴的。

大学時代のジョブズは創造神・ユダヤ・キリスト教・イスラム教・アニミズム・太陽神・思想・坐禅・食事・ヒッピー文化に心酔し、裸足で校内を歩き、一時は風呂に入らない時期もあったという。ジョブズは念願のインドにたどり着いたが、すぐに赤痢にかかって苦しむことになったうえ、放浪の末に想像とあまりにもかけ離れたインドの実態に失望する。このように、彼は異文化との触れ合いを人一倍行った人間として有名である。

若きマルコムXは懲役10年の実刑を宣告される。アメリカの国教に等しいキリスト教徒として生きていた彼だが、理不尽な境遇に神の存在を見失い、獄中でイスラム教と出会う。この映画でも、彼がどのようにして改宗したか、彼とイスラム文化がどのような関係だったのかということの一部分を見ることができる。

アイガー初登頂で知られるオーストリアの登山家ハインリヒ・ハラーの自伝の映画化。彼がチベットで過ごした7年間、彼と若きダライ・ラマ14世との交流を描く。彼はどこか傲岸不遜なところがあったが、この異文化交流で人生の教訓を得ることが出来るか、という点が一つの見どころとなる。

王様のためのホログラム

生きていくために身分を偽り、サウジアラビア国王の甥と知り合いだと誇張してIT企業の営業職に転職した男。ある日、彼は国王に立体的な映像を投影する3Dホログラムを使ったテレビ会議システムを売り込むため、サウジアラビアに派遣される。

砂漠でサーモンフィッシング(鮭釣り)をしたいというイエメンの王族からの依頼が入る。アラビアの砂漠でそんなことが出来るかどうかは考えればすぐに分かることだが、彼らにはそれを実行できるだけの財力があった。これは国家レベルの大仕事だと判断し、ミッションが進められる。

運営者

運営者私は幼少期からずっと言語の違いに疑問を覚えていました。こういう浸透しきった問題をそのあたりの人に聞いてもたしかな答えは出てきません。単純に、『絶対に言語が同じである方が世界平和に近づく』という事実から、私は目を逸らさなかった。あれから長い年月が経ち、今ではyoutubeで世界の人々が気軽に交流し始めています。しかしまだまだ多くが翻訳機能や吹き替えに喜んでいる。でもそれは裏を返せば、『もし言語の差異がなければ、もっと世界は一つになれる』ことを意味していますよね。その土地独特の文化は遺産ですが、言語の差異だけは私はいつまでも首を傾げ続けるでしょう。

2.『アメリカとメキシコの国境』

アメリカとメキシコの国境は最も治外法権を狙って混沌としている。という印象があるのは映画がアメリカの天下だからということもであり、しかし確かな事実でもある。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『ボーダーライン』

- 『マチェーテ』

- 『トラフィック』

- 『悪の法則』

アメリカとメキシコの国境付近で、特殊部隊デルタフォースや国境警備隊らと、不法入国者やマフィアの連中が駆け引きをする。そして、最後に我々はある種の虚無を覚える。

メキシコの連邦捜査官のマチェーテは、山刀マチェーテを愛用して犯罪者を狩る凄腕の男だった。だが、その強い正義感ゆえに麻薬王と衝突し、人生を狂わされる。彼の活動エリアがテキサスだから、不法移民や国境関連の話が多く展開される。

アメリカとメキシコの両国で、麻薬密輸とそれをなくすために戦う者たちの姿を、実際に起こった事件や実在の人物をモデルに取り入れて描いた作品。なお、劇中のアルトゥーロ・サラザール将軍は、メキシコに実在した麻薬カルテル「フアレス・カルテル」の手下として働いていたヘスス・グティエレス・レボロ将軍を、オブレゴン兄弟は、アレジャーノ・フェリックス兄弟をモデルにしている。

物語は、問題を抱えたシウダー・フアレスとテキサスの国境地帯を中心に展開し、テーマとして欲、死、そして人間の原始的本能とそれらの結果を扱っている。また、本作ではニーチェが唱えた、善対悪、獲物対ハンター、道徳外などを色濃く扱っている。

運営者

運営者国境を越えれば治外法権という考え方は間違っているように見えますが、例えば犯罪に巻き込まれた時に大使館に逃げ込めば匿ってもらえる事実などもあります。場合によっては国境越えが正義であるケースも多い。この後のレシピでもそういうケースを描いた映画をピックアップしています。我々日本人はそういうこととは無縁の生活を長い間送り続けています。このガラパゴス化した状態はメリットも生んでいるし、デメリットも生んでいますね。

3.『白人VSインディアン』

「文明程度の劣った植民地に近代文明を伝えることが先進諸国の責務である」といった思想の元に現地住民への一方的な支配や文化の押しつけ、現地資源の開発などが正当化された。この思想はイギリスでは「白人の責務」、フランスでは「文明化の使命」、アメリカでは「マニフェスト・デスティニー」(明白な天命)などと呼ばれていた。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『ラストサムライ』

- 『ジェロニモ』

- 『ダンス・ウィズ・ウルブズ』

- 『荒野の誓い』

- 『マーヴェリック』

この映画では最初、トムクルーズ演じる男が南北戦争において、無抵抗なインディアンを迫害することによって『神』の存在を見失ってしまうところから始まる。キリスト教の自由な考え方を追求してアメリカ大陸にやってきて自分たちの正義を信じていたが、行くべき道が分からなくなってしまうのだ。

対白人抵抗戦である「アパッチ戦争」に身を投じた戦士ジェロニモを描いた歴史ドラマ映画。アパッチ族は最後までアメリカ合衆国に抵抗したネイティブ・アメリカンとなった。彼の人生を通し、我々は何を想うか。

前述したように、インディアンと白人との間に生まれた、奇妙で尊い、不思議な絆の物語。時は1860年代。アメリカはちょうど南北戦争の真っ最中だった。ジェロニモが投稿したのが1886年だから、このテーマになるとやはりこのあたりの年代が舞台となる。

西部開拓時代が終焉を迎えた19世紀末のアメリカを舞台に、ネイティブアメリカンを激しく憎む軍人が、宿敵シャイアン族の首長とその家族を護送する旅を通じて、相互理解を深めていく姿を描いている。

1880年代のアメリカ西部を舞台に、お金は大好きだが揉め事を嫌い、拳銃や暴力よりも話術でトラブルを切り抜けるギャンブラーが活躍する物語。やはりこの時代だけあって、インディアンたちも登場し、彼らに襲われるか、どうか、というシーンがある。

運営者

運営者やはりほとんどが1850~1880年代という時代を舞台にしています。世界的には例えば『清』がそのあたりの時期、つまり『アヘン戦争』を経て、徐々に衰退していくことになります。そしてちょうどその頃、日本は江戸時代にありました。第二次アヘン戦争でもあった『アロー戦争』は1856年に起こりましたが、1853年の日本ではペリーの『黒船』が来航したりして、文明開化が行われていきました。西洋の文物を取り入れようとした明治初期の時代の風潮のことを文明開化と言います。そして、1868年~1912年までの45年間を明治時代と呼びます。

4.『ベルリンの壁』

ベルリンの壁はドイツの中で『東ドイツ』と『西ドイツ』を分けた境界線であり、国境ではない。だが、ある種の国境と言っていいほどその境目には意味があった。『西ドイツ=資本主義』、『東ドイツ=共産主義』ということで、思想が大きく違い、その違いは戦争にも発展するほどの軋轢を生んでいた。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『アトミック・ブロンド』

- 『コードネーム U.N.C.L.E.(アンクル)』

- 『グッバイ、レーニン!』

ベルリンの壁崩壊が迫った1989年秋を舞台に、暗躍するやり手のスパイの姿が描かれる。CIAやMI6、東ドイツの秘密警察シュタージや、フランスの情報機関DGSE、ソ連の秘密警察KGBなど、世界中の猛者たちが頭脳戦を行う。

東西冷戦の最中の1960年代中盤。CIAとKGBは、核兵器拡散をたくらむ謎多き国際犯罪組織の存在に気付き、この組織を制圧するために、長年の政治的対立を超えて手を組むことになった。そして、直前まで東ベルリンから亡命する東ドイツ人エンジニアの脱出劇を巡り対峙していた、CIAエージェントとKGBエージェントが抜擢される。

主人公の男の母は、夫が西ドイツへ単独亡命して以来、その反動から熱烈に当時の東ドイツの国家体制に傾倒していた。東ドイツ建国40周年記念日である1989年10月7日の夜に、男は家族に内緒で反体制デモに参加していたのを母に見られ、母は強いショックから心臓発作を起こして倒れ、昏睡状態に陥る。その間にベルリンの壁が崩壊。では、もし母が気が付いた時それが分かったらどうなる?息子たちの一世一代の大芝居が始まった。

運営者

運営者ベトナム戦争も朝鮮戦争も、アメリカとソ連の代理戦争です。アメリカ=資本主義国家、ソ連=共産主義国家ですね。両者が直接の衝突はしなくても、水面下で確実にやりあっていた。この時代を『冷戦時代』と言います。核保有国である両国が直接戦争をしてしまったら世界は滅亡する可能性がありますから、第三次世界大戦にまでは発展しない『地域戦争』のような小規模の戦争が行われました。といっても、『プラトーン』や『ブラザーフッド』で分かるように、戦争に小規模も大規模もありません。ただただ凄惨な現実が広がったのです。東西冷戦の象徴でもある、この東西に分かれたドイツでも常に緊張感がありました。

5.『宿敵の英仏』

かつてイギリスとフランスはこの世界の覇権を取り合うライバル関係にあった。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『仮面の男』

- 『女王陛下のお気に入り』

- 『アメイジング・グレイス』

アレクサンドル・デュマの『ダルタニャン物語』をベースに作られた、『三銃士』のその後の話である。三銃士と言えば、ダルタニアンと共にルイ13世と戦ったフランスの騎士たちだが、これはその息子のルイ14世(1638年9月5日 – 1715年9月1日)の話だ。この話は実によくできている。

18世紀初頭のイングランドを舞台にアン女王(1665年2月6日 – 1714年8月1日)の寵愛を奪い合う女性2人のしたたかな攻防を描いた宮廷ドラマ。

『イギリスがやめてもフランスが横取りするだけだ!』。この言葉は中々奥が深い。だが、そんな奴隷制度、帝国主義の渦中にあって、ウィルバーフォース(1759年8月24日 – 1833年7月29日)とピットが立ち向かうために燃やした正義の炎は、この世界に永遠に残る、勇気の炎である。

運営者

運営者『エリザベス』だとか『王妃マルゴ』等、イギリスとフランスの歴史映画についてはたっぷり別のレシピにまとめたので今回はこのあたりをピックアップしましたが、一番のポイントはこの『イギリスがやめてもフランスが横取りするだけだ!』というセリフですね。この言葉に当時の両国の関係性が表れています。実は両国は日本でも利権を得る為に勢力争いをしていました。イギリスが薩摩・長州の倒幕勢力を支援し、フランスはナポレオン三世が筆頭として幕府に肩入れ。彼らは兵器や軍備の近代化等の支援をし、それゆえにこの日本の倒幕運動は『イギリス・フランスの代理戦争』の一面があったのです。両国は第一次世界大戦あたりの時代までは世界の覇権を握っていましたが、戦争による被害やアメリカからの借金などの理由が重なり、アメリカに覇権を奪われていきます。

6.『世界のピりつく国々』

冷戦や国境付近だけじゃなく、緊張感が漂うエリアや思想(国家)は存在する。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『イングロリアス・バスターズ』

- 『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』

- 『アルゴ』

- 『13デイズ』

- 『エネミー・ライン』

舞台は第二次世界大戦中のドイツ国防軍占領下のフランス。ユダヤ系アメリカ人8名からなる秘密特殊部隊をまとめる、ブラッドピット演じるレイン中尉が軸だが、フランス人、ドイツ人、イギリス人、ユダヤ人と、様々な人種や思想を持った人々が、ヒトラーが巻き起こしたこの混乱の時代を生きる。

この映画は、これまでに作られた最高のコメディ映画の一つであると同時に、史上最高の映画の一つであると考えられている。キューバ危機によって極限状態に達した冷戦の情勢を背景に、偶発的に核戦争が勃発し、人類滅亡に至るさまを描くブラックコメディ。政府や軍の上層部はほぼ全員が俗物ないし異常者として描かれる風刺劇でもある。

イラン革命により、52人のアメリカ人外交官が人質に取られた。だが、何とか6人が脱出。これを受けてCIA秘密工作本部作戦支援部のトニー・メンデスは6人をイランから救出するため、『アルゴ』という架空のSF映画をでっち上げて、6人をそのロケハンのスタッフに身分偽変させ秘密裏にテヘランから脱出させるという作戦をたてる。

1962年のキューバ危機を題材にしたサスペンス映画である。同じケネディ大統領を扱った映画『JFK』でも主演を務めたケビン・コスナーを大統領特別補佐官役として迎えた。映画では描かれないが、その後の日本のドキュメントによるとこの時、実は沖縄基地からもミサイルが発射される予定があったという。

1992年から起きた旧ユーゴスラビアの民族紛争がシンシナティ協定により、ボスニアの停戦合意が実現。戦闘の鎮静化に伴いNATO軍が撤退を始め、米海軍空母カール・ヴィンソンはアドリア海上で不測の事態に備えていた。この映画は、ボスニアヘルツェゴビナのセルビア人武装勢力により撃墜されたF/A-18Fから脱出したWSO(兵器管制士官)の逃走劇をメインとした戦争映画である。

運営者

運営者もちろんこれだけじゃなく、戦争がある場所はすべてここに該当します。朝鮮戦争を描いた『ブラザーフッド』もそうですね。『KANO』や『セデックバレ』などもそうでしょう。日本と台湾ですね。歴史と共に観ることで映画の奥行きが分かる作品は、単なる娯楽作品の域を超えた価値を持ちます。映画にはそういう側面もあるので、価値が衰退しないのでしょう。バカバカしい内容ばかりだけだと、一時的な膨張にとどまりますからね。

7.『国境(隣国)のいさかい』

上記と同じ内容で、特に隣国同士の軋轢を描いた映画をピックアップ。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『ボーダーライン』

- 『グッバイ、レーニン!』

- 『ブラザーフッド』

- 『スターリングラード』

- 『セブン・イヤーズ・イン・チベット』

- 『クンドゥン』

- 『ガンジー』

- 『ハイドリヒを撃て!「ナチの野獣」暗殺作戦』

- 『ヒトラーの忘れもの』

- 『マイケル・コリンズ』

前述したように、アメリカとメキシコ付近の物語。

前述したように、東西に分かれたドイツ内での物語。

先ほどから何度か例に挙げているが、北朝鮮と韓国に分かれてしまった朝鮮の間で起きた内戦であり、戦争。北朝鮮にはロシア、韓国にはアメリカがバックについて戦争を行ったことから、『米ソの代理戦争』と言われた。

第二次世界大戦時にソビエト連邦の狙撃兵として活躍し、英雄となった実在の人物ヴァシリ・ザイツェフを主人公に、当時のスターリングラード(現ヴォルゴグラード)における激戦(スターリングラード攻防戦)を描いたフィクション。西にウクライナ、南にジョージア、北にモスクワという場所であるこのエリアは、ある種の国境的な場所でもあった。

アイガー初登頂で知られるオーストリアの登山家ハインリヒ・ハラーの自伝の映画化。彼がチベットで過ごした7年間、彼と若きダライ・ラマ14世との交流を描く。この映画では『中国とチベット』の問題が描かれる。

それで言うとこの作品がそのダライ・ラマ14世の半生を描いた作品であり、チベットに関する歴史の詳細はこっちの映画を観た方が分かる。

ガンジーは、インドをまとめようとした人物。イスラム教とヒンズー教の共存共生を目指して奮闘したのだが、この二つの対立は止められず、結果的にインドの両端に『パキスタン』というイスラム国家が生まれる形になる。

第二次世界大戦中、ユダヤ人大量虐殺の実権を握り、その冷酷さから「金髪の野獣」「プラハの屠殺者」と呼ばれたナチス親衛隊の大物幹部ラインハルト・ハイドリヒを暗殺したエンスラポイド作戦を描いた映画。彼を暗殺しようとするのはドイツの東の隣国であるチェコ、スロバキアの人物だった。

映画は史実に触発されており、第二次世界大戦後のデンマークに地雷撤去のために送られたドイツ兵が描かれる。地雷撤去を強要された2000人以上のドイツ兵のうち約半数が命を落としたり手足を失ったりしたといわれている。デンマークはドイツの北に隣接する国だ。

アイルランドの独立運動家であるマイケル・コリンズの生涯を描いている。隣国であるイギリスは、北アイルランドを併合する帝国主義の発想を持っているが、アイルランド人は、北も南もアイルランドである、という強い独立心を持っている。だが、現在イギリスは『イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド』の4つの国の集合体がメインとなっている。

運営者

運営者日本でも、ロシア、北朝鮮、韓国、中国といった隣国と様々な問題を抱えています。北方領土、拉致・ミサイル問題、竹島、尖閣諸島、慰安婦等々ですね。また米軍基地の問題で言えば、アメリカとの問題も抱えていると言えます。ただ、日本で生きていれば日本目線の話しか目に飛び込んできませんから、世界規模で考えることが必要です。『ラストエンペラー』で映し出される実際の日本兵がやった映像は、衝撃的です。

8.『この国から出ろ』

異なる国や思想の問題の中で、どうしてもそこから逃げ出さないと命が危険な目にさらされる状況がある。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『アルゴ』

- 『エネミー・ライン』

- 『エスコバル楽園の掟』

- 『ラストキング・オブ・スコットランド』

- 『ザ・ハント ナチスに狙われた男』

- 『ウェイバック -脱出6500km-』

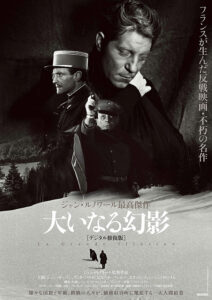

- 『大いなる幻影』

- 『コロニア』

- 『テルマ&ルイーズ』

- 『ダンケルク』

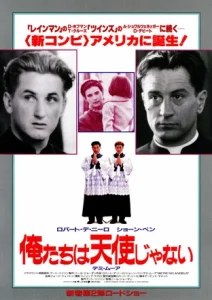

- 『俺たちは天使じゃない』

前述したように、イランからアメリカに脱出する実話ベースの物語。

前述したように、ボスニアヘルツェゴビナのセルビア人武装勢力から逃れる為に、NATOの管轄エリアに逃げる男が描かれる。

メキシコの麻薬王パブロ・エスコバルの家族に近づいてしまった青年は、知りすぎてしまった。このまま無事に生きていくためには、この国を出なければならない。

1970年代にウガンダで独裁政治を敷いたイディ・アミンが、政権を奪取してから独裁者へとなるまでを、架空の人物である主治医となった若きスコットランド人の目を通して描いた作品。彼もエスコバル同様、『知りすぎた』為にこの国を脱出することを余儀なくされる。

1943年。ノルウェー兵はイギリス軍の訓練を受け、ドイツ軍の航空管制塔の破壊作戦「マーティン・レッド作戦」という極秘任務を遂行する。だが、相手はナチスだ。簡単ではない。仲間はもういない。最後に生き残ったのがこの男だった。ナチス占領下のノルウェーから、中立国のスウェーデンへと国境を超えるためには、この最難関のルート以外に生存の道はない。

1939年、ポーランドは国土をナチス・ドイツとソビエト連邦に分割占領された。ソ連の収容所に入れられた男は、仲間を見つけ、脱走。モンゴルとの国境を超え、ソ連を脱したのを喜んだのも束の間、そこはソ連と密接な関係をもつ共産主義国家だと知る。モンゴルも、その南に位置する戦時中の中国も安泰ではない。それならばと、灼熱のゴビ砂漠、世界の屋根ヒマラヤ山脈を越え、自由を求め彼らはイギリス領インド帝国を歩いて目指すのだった。

第一次世界大戦でのフランスとドイツの戦いを背景に、ドイツ軍捕虜となったフランス人の収容所生活と階級意識、彼らとドイツ人将校との国境を超える友情を描いて、鋭く人道主義的立場から戦争を批判した反戦映画である。最後、違う意味で国境を越えるシーンの際に、我々はこの作品から哀愁を覚える。

チリ・クーデターの際の実話を基にした作品で、ピノチェト軍事独裁政権下でナチスの残党パウル・シェーファーと結びついた拷問施設「コロニア・ディグニダ」の実態を描いた。理不尽な収容所であるその場所から恋人を取り返す為に、エマワトソン演じる一人の女性が一世一代の大勝負を仕掛ける。

ひょんなことからメキシコに逃亡することになった二人の女性。彼女たちは普通の人生を送る普通の女性だったが、とにかくこうなってしまったのだ。こういう映画に出逢えるから、映画鑑賞はやめられない。

第二次世界大戦初期の1940年5月26日から6月4日。イギリス、ベルギー、カナダ、フランスから成る連合軍将兵は、フランスのダンケルク海岸でドイツ軍に包囲され、ダイナモ作戦による撤退を余儀なくされていた。要は、船で逃げる戦略だ。だが、それが容易ではなかった。

カナダとの国境付近の刑務所を脱獄した二人の男。その国さえ出れば治外法権だとして奮闘するが、その手続きの際に面倒な問題に巻き込まれてしまう。

運営者

運営者前述したように、治外法権というのは悪い意味では問題になりますが、ここで挙げられた例のように、無罪に近いような人たちがその理不尽な立場から逃れるために国境を越えるというケースもありますからね。国や思想が異なると争いの原因になりますが、その違いによって救われることもある。うーむ。なかなか難しい話です。

9.『知らない土地に住む』

住めば都というが、状況によっては中々都にならないこともある。

今回配合するレシピはこちらです!

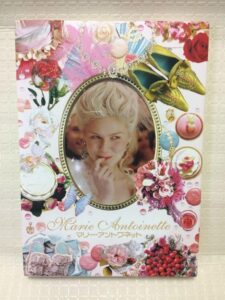

- 『マリー・アントワネット』

- 『マダム・イン・ニューヨーク』

- 『ロスト・イン・トランスレーション』

- 『おおかみこどもの雨と雪』

- 『ショコラ』

色々と違う部分に目を向けられる彼女だが、彼女は1769年、オーストリアとフランスの同盟関係強化の一策として、母マリア・テレジアの命によってフランス王室に嫁ぐことになった。オーストリアからフランスへ移住することになるときの心境から、彼女のことを考えたい。

英語の苦手なインド人主婦がニューヨークの英会話学校に通うようになったことをきっかけに自信と誇りを取り戻していく姿を描いている。英語を学ぶためにアメリカに住むだけで、大変なことだ。

東京を舞台に、倦怠期のハリウッド・スターと、孤独な若いアメリカ人妻の淡い出会いと別れを描く。監督のコッポラ自身が若いころ日本に滞在しており、その体験をもとにした半自伝的作品と告白している。『日本に来た外国人の心境はこういうものだ』という世界的な視野を客観視できる作品。

この場合特殊だが、狼男と恋に落ちて子供を産んだ女性が、その特殊な状況でも逞しく生き抜いていくために、田舎に引っ越して新しい人生をリスタートさせる物語。

南米から受け継がれるチョコレートの効能を広めるため世界中を旅している母と娘。フランスのとある村に、チョコレート店を出すことになるのだが、それが原因で宗教問題にもつながるひと悶着が起きていく。

運営者

運営者住めば都というのは、軸となる仕事だとか、そういうものが変わらない場合は早い段階で感じることができます。(東京から福岡に来たけど、生活パターンは変わらないし、福岡も中々いいところだな。住めば都だよ)という形ですね。私も金沢や、名古屋にわずかですが住んで、同じような体験があります。その体験である種の図太さを得た私はある時、インターネットの仕事の特徴を生かして『札幌、仙台、名古屋、広島、愛媛、福岡、沖縄』等、全国の都市に数カ月単位で移り住む、という今で言うノマドライフのようなことを計画しましたが、事情により頓挫。そしてその後、東日本大震災が発生しました。その時期はちょうど私の計画で、仙台にいる予定だったので、色々と考えさせられました。

10.『外国語の壁』

外国語の壁を強く感じる映画をピックアップ。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『マダム・イン・ニューヨーク』

- 『ロスト・イン・トランスレーション』

- 『セブン・イヤーズ・イン・チベット』

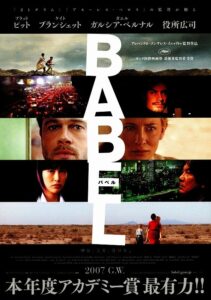

- 『バベル』

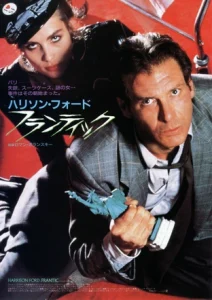

- 『フランティック』

- 『耳に残るは君の歌声』

前述したように、インド人が英語を学ぶ物語。英語を学ぶのは彼女以外にもたくさんいて、それぞれが違う国だったりして面白い。例えばフランス人は『フランス料理はニンニクを使わないが、イタリア料理は使う』と言い、勉強になった。

前述したように、日本における外国人の孤独を描いた作品。こういうものを見るとやはり言語の差異はあるべきではないと実感する。

前述したように、ダライ・ラマ14世とオーストリアの登山家の物語だから、言語の違いで苦労するシーンがある。だがこの場合逆にその『違い』が教訓を生みだしていて、彼の人生の糧になっていく。

モロッコ、アメリカのカリフォルニア、メキシコのティフアナ、そして日本の東京と、遠く離れた地域の人物たちのそれぞれのストーリーが、ある事件をきっかけに交差する。バベルは『旧約聖書』創世記第11章にある町の名。町の人々は天まで届くバベルの塔を建てようとしたが神はそれを快く思わず、人々に別々の言葉を話させるようにした。その結果人々は統制がとれずばらばらになり、全世界に散っていった。この故事を背景に、「言葉が通じない」「心が通じない」世界における人間を描く。

学会に出席するため、夫婦でパリを訪れた医師。だが、気づいたら妻が行方不明になっていて、彼は言語が分からないこの国で、手がかりもなしに彼女を探す途方もないミステリアスな冒険が始まる。

ソ連から逃れてきたユダヤ人。言語が分からないイギリスで苦労するが、歌を通して人と出会ったり、小さくても確かなドラマを創り上げていく。

運営者

運営者ドラえもんの『翻訳こんにゃく』のようなものは、時間が経てば完成するでしょう。現在でもポケトークのような商品が存在していて、スマホサイズの機械に話しかけると言語が翻訳され、それでコミュニケーションを取る風景があります。これを他のテクノロジーの進化の過程や推移と照らし合わせて考えれば分かりますが、携帯電話も最初、公衆電話だったり、それに等しいサイズのものを持ち歩くところから始まり今に至ります。『となりのトトロ』で見られるような共電式壁掛電話機や、電報といったシステムも時間をかけて進化していますからね。私は子供の頃からその考え方で、『わざわざ違う言語を学ぶ必要はない』と考えていましたが、いや、どうなるでしょうか。楽しみですね。

MOVIE RECIPEトップページはこちら。