MOVIE RECIPE

MOVIE RECIPEトップページはこちら。

- レシピ数:8

- 紹介映画:60

当記事は半分まで無料で閲覧可能です。また、下記『MOVIE RECIPE1:冒険者たち』が全て無料で閲覧できるようになっていますので、参考までに。

1.『頭脳戦』

アベンジャーズやバットマン、あるいは『エクスペンダブルズ』のような激しい格闘を魅せてくれる映画もあるが、こういう戦いもある。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『クイズ・ショウ』

- 『デスノート』

- 『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』

- 『裏切りのサーカス』

- 『インサイド・マン』

- 『THE INFORMER/三秒間の死角』

- 『レッド・クリフ』

- 『完全なるチェックメイト』

- 『オリバー・ストーン オン プーチン』

- 『ブレグジットEU離脱』

- 『選挙の勝ち方教えます』

- 『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』

- 『大いなる陰謀』

- 『博士と狂人』

- 『おとなのけんか』

- 『スーパー・チューズデー 〜正義を売った日〜』

- 『フロスト×ニクソン』

- 『レッド・ドラゴン』

1950年代に実在したNBCの人気テレビ番組『21(トウェンティワン)』をめぐるスキャンダルを、ロバート・レッドフォードが映画化。高額の賞金で国民的人気のクイズ番組で連勝中のユダヤ人、ハービー・ステンペルは、ハーバードを首席で卒業した捜査官に目を付けられる。何かがおかしい。彼らの頭脳を使った攻防が展開される。

元々知能指数が高かった優秀な高校生が、書いた人を死に至らせる死神のアイテム『デスノート』をひろう。そのアイテムによって彼の潜在能力は遺憾なく発揮されるが、彼を取り締まる警察の頭脳の世界的トップが現れる。『L』と名乗る彼と少年の間接的な頭脳戦が、世界を震撼させる。

パンアメリカン航空のパイロットや医師、弁護士に偽装し(弁護士の資格は本当に取得した)、1960年代に世界各地で小切手偽造事件を起こし「天才詐欺師」と言われたフランク・W・アバグネイル・Jrと、彼を追うFBI捜査官カール・ハンラティの姿を、痛快かつ人間味豊かに描く。

時は東西冷戦下。イギリス秘密情報部、通称「サーカス(ロンドンのケンブリッジ・サーカスに本部があることに由来)」とソ連情報部、通称「モスクワ・センター」は、水面下で様々な情報戦を繰り広げていた。

何か妙な気配を漂わせ、他の強盗とは一線を画す存在を匂わす銀行強盗の一味。人質を盾に警察との駆け引きが行われるが、この強盗には何か裏があるらしい。

妻を守るために人を殺してしまった元特殊部隊の兵士は、模範囚かつその経歴を買われて、FBIから本来は12年の服役のところを早期の出所と引き替えに捜査への協力を求められ、FBI捜査官の監視の下で、ニューヨークのポーランド系マフィアに潜入していた。だが、ひょんなことから時代は悪い方向に。彼をただの捨て駒のように扱う上層部と、彼の命がけの駆け引きが始まる。

- 蜀(しょく)=劉備

- 呉(ご)=孫権

- 魏(ぎ)=曹操

の三国が衝突。うち、曹操の魏VS『蜀&呉』という図式が作られる。急襲する曹操からの戦いに備えて、二国が連合を組んだのだ。戦いの軸は『周瑜、諸葛亮孔明』という二人の軍師と、前線で活躍する趙雲等の武将たちに。ある時、曹操からの使者に、周瑜は『わざと酔ったふりをして偽の情報を掴ませ、かく乱させる』戦略を行使したり、あるいは諸葛亮孔明は、後に『草船借箭の計(そうせんしゃくせんのけい)』と言われるマジックを使って武器を集めたりと、仲間であるこの二人の間でもある種の頭脳戦を繰り広げたりして、たくさんの見どころがある。

1972年、米ソ両大国の威信を懸けたチェスの世界王者決定戦におけるボビー・フィッシャーの伝説的戦いを描いている。そのため、この試合は東西冷戦における代理戦争とみなされた。

名監督オリバーストーンがロシアのプーチン大統領にかなり切り込んだインタビューをするドキュメンタリー映画。ウクライナ侵攻の前に撮影しているだけあって、意味深な発言も多く見られる。だがこの時はまだ、闇の爪を隠した鷹としてその全容は包み隠されていた。ゆえに、逆にそのことによって彼の『光の部分』に焦点が当てられているから、ある意味貴重である。

イギリスの歴史にとって非常に重要なワンシーン。歴史映画としても重要な作品だ。イギリスのEU離脱(ブレグジット)の是非を問う2016年の国民投票の背後で「離脱派」の投票キャンペーンを指揮した選挙参謀ドミニク・カミングスがどのようにして国民投票を攻略したのかを描いている。

2005年のアメリカのドキュメンタリー映画『Our Brand Is Crisis』を原作にしているので、ある程度実話が関係している。上記作品同様『孫氏の兵法』を口にするし、服装や戦う場所、時代が違うだけで軍師たちが頭脳戦していた時代と何ら変わらない最高のバトルが繰り広げられる。

冷戦時代のソ連とアメリカの核戦争を風刺している。この映画は、これまでに作られた最高のコメディ映画の一つであると同時に、史上最高の映画の一つであると考えられている。公開の2年前のキューバ危機によって極限状態に達した冷戦の情勢を背景に、偶発的に核戦争が勃発し、人類滅亡に至るさまを描くブラックコメディ。前述したプーチンの映画でも、彼とオリバーストーンがこの映画を鑑賞し、称賛するシーンがある。

これは一見すると教師や政治家等が『会議室』で戦争の是非について語るだけだが、公開した時期は上記作品同様、戦争の真っ只中だった。よってこれは、『この戦争の是非について、国民全員でもう一度考えてみよう』という投げかけであり、啓蒙作品でもある。まるで『誰かと頭脳戦を行っている』かのようにも見える。監督のロバートレッドフォードを筆頭に、トムクルーズやメリルストリープ等、その豪華キャストぶりからも『静かな熱意』が垣間見える。

世界最大の英語辞典「オックスフォード英語辞典」誕生に隠された真実の物語を描く。この有名な辞書の作成には二人の鬼才が関わったのだが、この二人のやり取りがまた、並のそれではなかった。

おとなたちが一つの部屋に集まって、子供の件についてただ小競り合いをするだけの話。だが、その小さな部屋で行われるドラマだけで映画を完成させなければならないので、役者の実力が問われる。よって、これはこの二者の両親の小競り合いという一面と、役者たちの能力が見定められるという、いくつかの要素を持っている映画である。

2004年の民主党大統領予備選挙に立候補したハワード・ディーンの選挙スタッフだったボー・ウィリモンが同選挙に着想を得て、2008年に書いた戯曲『Farragut North』を原作としている。やはり政治の世界には常に頭脳戦が展開される。

1977年に放送されたイギリスの司会者デービッド・フロストによるリチャード・ニクソン元アメリカ合衆国大統領のインタビュー番組を描いた作品。大統領辞任後のニクソンと、有名番組の司会者であるフロストの緊張感ある対談。この人物は、FBI創始者のフーヴァーもお手上げした人物。すると、『ディープスロート<フーヴァー<ニクソン<フロスト』と言っても差し支えない話になってくる。

『羊たちの沈黙』で登場するFBI捜査官クラリス・スターリングに出会う直前までを映像化している。彼女と出会う前のハンニバルは、一人のFBI捜査官とある種のタッグを組み、犯罪を追うことがあった。その作品もそうだったし、今回でも同類系統にいるサイコパス思想の読み合いといった、頭脳戦が繰り広げられる。

運営者

運営者将棋や囲碁なども頭脳戦ですよね。ですから、ボビーフィッシャーや羽生善治、藤井聡太等がもし軍師であれば、諸葛亮孔明のように活躍したかもしれません。もちろん、そう考えるのは早計で、実は普段力を発揮しない人が、ある場面になり、何かが懸かると『火事場の馬鹿力』のように人が変わったように能力を発揮することもありますから逆に彼らはまったく実力を発揮せず、別の平凡な人が大活躍するということもあります。

2.『天才の華麗な立ち回り』

映画の中で、見惚れてしまうような天才的な立ち回りをするシーンを見るときがある。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』

- 『きっと、うまくいく』

- 『レッド・クリフ』

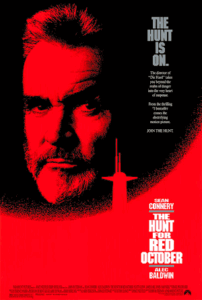

- 『レッドオクトーバーを追え!』

- 『キックオーバー』

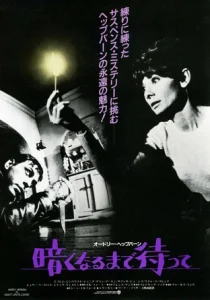

- 『暗くなるまで待って』

前述したフランク・W・アバグネイル・Jrの話だが、「天才詐欺師」と言われるだけあってその立ち回りが他と一線を画している。弁護士の資格は本当に取得して弁護士を演じる、というわけのわからない異彩ぶりを放つが、彼を追うFBI捜査官カール・ハンラティもまた、一筋縄ではいかなかった。

インド屈指の難関工科大学ICE(Imperial College of Engineering)で学ぶ3人の青年。そのうち、ランチョーという人物の天才ぶりが随所で垣間見える。だがこの男、どうやら何か隠し事をしているらしい。

前述した周瑜と曹操の使いとの駆け引き、また諸葛亮孔明の『草船借箭の計』がそのポイントだ。

1984年11月、冷戦時代の米ソが題材となる。ショーンコネリー演じるソ連潜水艦『レッドオクトーバー』の艦長が、目に見えない敵の魚雷を圧倒的な経験値によって、直感で避けるシーンがある。だがもちろんこの直感とは『偶然を狙った賭け』の類ではなく、魚雷の機能や海中での物理的な動きなど、様々な要素を計算してひねり出したものだった。

ここには詳しく書けないが、主役の男の立ち回りに注目である。

これに関しては役者であるオードリーヘップバーンの役者としての立ち回りにも注目したい。例えば女優の岩下志麻はこの映画のヘプバーンを素晴らしいと思い、私もこういう役をやってみたいと会社に企画を出している。盲目の役だと、つい動作が遅くなったり間を取り過ぎたりしがちだが、それを普通のテンポで演じたのは素晴らしい、同じ女優として難しさがわかると書いている。

運営者

運営者天才の華麗な立ち回りは見ていて面白いですよね。このうち、『レッドクリフ』は群を抜いた知性とエンタメ性に富んだ稀代の作品と言えます。中国史上最も制作費をかけたこともあり、人類史に残る名作となりました。また、『デスノート』における夜神月の『時計に仕込んだメモ』のくだりも、洗練されてましたね。彼は闇堕ちしたので一応ここには入れませんでしたが。天才というのはある学者から言わせると『適切な時に、適切なタイミングで、適切なことができる』という人だといいます。それでいうと、この人物たちのように『やるべきときにやるべきことができる』人たちは、目を奪う行動を取ってくれていますね。

3.『見えない戦い』

上記レシピとほとんど同じだが、このタイトルにすることでまた微妙に異なった作品が挙げられるようになる。

今回配合するレシピはこちらです!

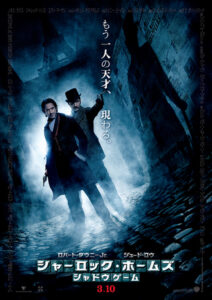

- 『シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム』

- 『ブレイン・ゲーム』

シャーロックホームズが闘いを事前に頭の中でシミュレーションし実行する、『ホームズ・ビジョン』を駆使する天才ぶりを発揮する。

ホプキンス演じる超能力者が、力を使って連続殺人犯を逮捕する物語。内容だけを切り取れば、『羊たちの沈黙』シリーズのそれと似ている。

運営者

運営者ここには、前述したレシピの映画がほとんど該当します。ヘプバーンの作品も目が見えないという点において、『見えない戦い』となりますからね。

4.『天才の会話』

天才同士の会話というのは、必ずしも言語を必要としない。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『地球が静止する日』

- 『レッド・クリフ』

- 『愛は静けさの中に』

キアヌリーヴス演じる宇宙人が、天才物理学者が黒板に書いたある数式を見て、空白部分だった箇所に数式を書き込む。すると学者は『まさか・・こんなことがあり得るのか・・?』と驚愕し、その教学的な事実をすぐに受け入れるシーンがある。両者とも常識の外にいることが分かるワンシーンである。

諸葛亮孔明と周瑜が出会い、対曹操戦に向けて協力し合えるかを確かめ合うために、話をするシーンがある。だがその会話は言語ではなく『琴』の演奏を通してのものだった。専門家になれば『なぜx軸の100番に黒を塗ったのか』という行為は理解できるようになる。この考え方で、物事を極めた同士であれば言語以外の方法で会話ができるのだ。

聴覚障害の女性と恋をする教師の話なのだが、この教師の会話に無駄がなく、洗練されている。また、人として未熟に見えて、実は『未熟である人間の実態から目を逸らさない勇者がいる』だけで、彼や彼女の立ち回りはとても美しく、見事である。

運営者

運営者宮崎駿はあまり多くを語らない人で有名ですが、あるとき『風立ちぬ』の製作現場を映したある映像に、宮崎駿が『多くを語らない理由』が垣間見えるシーンがありました。スタッフの一人が主人公の声優のイメージを発言したのですが、作者である宮崎駿が抱いていた主人公の印象とは、全く別のものだったときのやりとりです。

『スタッフイメージ的には二郎っていうのは、声が少し線が細い感じがするんですが…』

宮『…線は細くないんですよ。』

『…線はそんなに、、』

宮『昔のインテリって滑舌がハッキリしていて。賢すぎて言葉数が少ないだけなんですよ。頭良すぎてあんま余計なこと言わないだけなんですよ。内気だから喋らないわけじゃないんですよ。』

ハキハキと会議を進めるそのスタッフ『やり手』なように見えました。しかしそんなスタッフでも追いつかない。それが宮崎駿の頭の中ということです。普通、やり手のスタッフが作品のキャラクターの人物像を間違えますか?彼の長編アニメ作品は20もないわけです。キャラクターを追いかけることもそう難しくはないでしょう。しかし、普通に考えていては把握できない。それが彼の描く世界観なのです。

5.『嫉妬される天才』

群を抜いた存在は『抜群』であるが、そのために『群』にいる人間の目につきやすくなり、彼ら・彼女らの自己防衛本能によって足を引っ張られ、『群』に戻そうとされる。いわゆる、『出る杭は打たれる』である。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『尚衣院-サンイウォン』

- 『アマデウス』

- 『清須会議』

- 『パガニーニ 愛と狂気のヴァイオリニスト』

時の国王は16代国王英祖(ヨンジョ、えいそ、1694年10月31日 – 1776年4月22日)である。当時の衣服を担当した人間の中には、もちろん王や王妃といった最上級の人間の衣服を扱う者もいた。だが、やはりその特別なポジションとなることに嫉妬する人間が現れる。

神聖ローマ皇帝・オーストリア皇帝に仕える宮廷楽長としてヨーロッパ楽壇の頂点に立った人物アントニオ・サリエリは、人々から尊敬されていた。しかし、彼の前に天才作曲家ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトが現れたことが、サリエリの人生のすべてを変えてしまう。

1582年に実際にあった出来事の清洲会議(清須会議)を元にしたもの。織田信長の後を継ぐ者を決めるわけだが、柴田勝家、羽柴秀吉、前田利家、丹羽長秀等の猛者たちが集い、それぞれ様々な思惑を抱く。特にのちの豊臣秀吉に対して向けられる目は、明らかに妬み嫉みが混じっていた。

19世紀前半のイタリアの伝説的天才ヴァイオリニストであるニコロ・パガニーニの波瀾万丈の半生を、「現代のパガニーニ」とも言われる人気ヴァイオリニストでモデルのデイヴィッド・ギャレットの主演および製作総指揮で映画化した音楽伝記映画。彼もまた嫉妬の対象であった。

運営者

運営者アメリカの哲学者エマーソンは言っています。『だれでも教育を受けている過程で嫉妬は無知であり、模倣は自殺行為にほかならないという確信に達する時期がある。』しかしこの意味を理解できない人は未来永劫いなくならないでしょう。

6.『圧巻の芸』

映画の中で、圧巻の芸を見せる役者たちがいる。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『セッション』

- 『雨に唄えば』

- 『カクテル』

- 『パガニーニ 愛と狂気のヴァイオリニスト』

ジャズドラマーを目指す青年を演じるマイルズ・テラーはジャズドラマーを演じるため、2か月間、一日に3~4時間ジャズドラムの練習を続け、撮影で自ら演奏しており、作中の手からの出血はマイルズ本人のものである。

古い作品だからと甘く見るべきではない。観ればすべてが分かるだろう。

トムクルーズらがバーテンダーを演じるのだが、そこで魅せる芸は圧巻である。

前述したように、伝説的天才ヴァイオリニストであるパガニーニを、「現代のパガニーニ」とも言われる人気ヴァイオリニストでモデルのデイヴィッド・ギャレットが演じるのだが、特に演奏に興味がない人も、この演奏には圧巻だと思わざるを得ないだろう。

運営者

運営者その他にも、ベートーヴェンの映画でゲーリーオールドマンがピアノを実際に演奏しているとか、何かの映画でバトンを使って圧巻の芸を魅せてくれる映画などの話もあります。ゲーリーに関しては『という話も』とかいう曖昧な話しか書いていないのでここには載せませんでしたが、彼自身ピアノが趣味なので、ある程度は確実に弾いてるでしょう。また、『ロック・スター』でマークウォールバーグが圧巻の歌声を披露しまうが、それは差し替えのようです。

7.『予測不可能』

『非常識』とう意味で、こんなレシピもここに該当する。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『マグノリア』

- 『キャビン』

- 『アイデンティティ』

- 『ビューティフル・マインド』

- 『ロスト・ボディ』

- 『ピエロがお前をあざ笑う』

このラストを予想できた人はただの一人もいないだろう。

これも同じ。だがこの場合はどこか、『わざとそれを狙った』感じなので、少し上記作品よりはチープさがある。

この場合、あまり詳しく書かない方がいい。

同じく、詳しく書かない方がいい。

同じく、詳しく書かない方がいい。

同じく。

運営者

運営者予測できない映画は面白いですね。私は3000本も観ていますから、大体の展開は分かってしまうわけです。ですから、その予測を裏切ってくれる映画はいつも楽しいですね。こっちもわざと予測しているのではなく無意識に分かってしまうわけですから、これはもうノーラン節のような展開をしてくれる映画に会うしかないんです。

8.『突然のゾッとするシーン』

映画を観ていると、突然ゾッとするシーンが展開されるときがある。だがそれが、『客』としてある種殿様気分でリラックスする我々のいい刺激になる。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『ゴーン・ガール』

- 『ファーゴ』

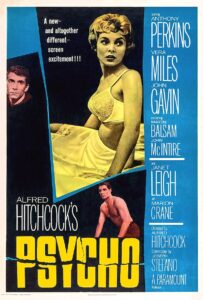

- 『サイコ』

- 『Dolls』

- 『BROTHER』

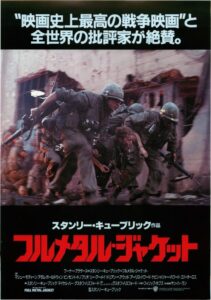

- 『フルメタルジャケット』

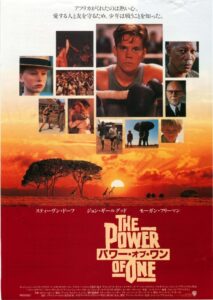

- 『パワー・オブ・ワン』

- 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』

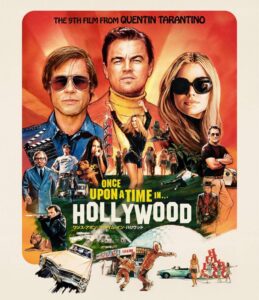

- 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

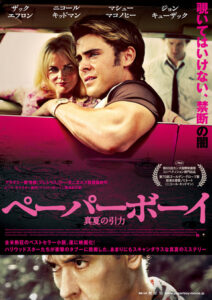

- 『ペーパーボーイ 真夏の引力』

- 『ジョジョ・ラビット』

- 『ディア・ハンター』

- 『ワールド・オブ・ライズ』

- 『ピアノ・レッスン』

- 『ザ・ダイバー』

- 『さらば、わが愛/覇王別姫』

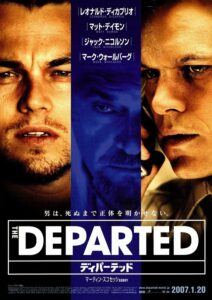

- 『ディパーテッド』

内容的にあまり書けないが、ある女性が急に取る衝撃のシーンがある。

ヘラ・クラフツ殺害事件という実際の事件にインスパイアされたようで、それが分かる衝撃のシーンがある。

兼ねてから私は恩師にこの話を聞いていた。『サイコっていう映画があって、音で脅かすこともなく、急に襲ってくるシーンが怖いんだよ』

北野武は『死は突然やってくる』という考え方があるから、作品にその考えが現れていることがよくある。

これも同様であり、彼のこの行動によって彼の命がある種『完成した』かのような錯覚を覚える。普段暴力的で未熟に見える彼だが、『伸びしろはもうなかったのだ』という感覚を得る。

『ほほえみデブ』と言われる男の行動に注目である。

ブライス・コートネイの自伝的小説が原作。1930年代のアパルトヘイト体制下の南アフリカを舞台に、少年がボクシングを通して人種の壁を越えて成長していく姿を描く。彼が成長してある騒動に巻き込まれるのだが、その中で突然鈍い音がして、ショッキングな事件が起こるシーンがある。

禁酒法時代にニューヨークのユダヤ人街ゲットーで育った二人のギャングの生涯を描いた作品。デニーロの最後に注目。

1969年にハリウッド女優シャロン・テートがカルト集団チャールズ・マンソン・ファミリーに殺害された事件を背景に、ハリウッド映画界を描いた作品。その事件のシーンで、突然の衝撃シーンがある。

マシューマコノヒーの役に注目。

第二次世界大戦中の孤独なドイツ人少年のジョジョの物語。戦争とはいえほのぼのとしたシーンもたくさんあって、子供たちのキュートな姿を見る時間も多いのだが、だからこそスカヨハのあのシーンが際立ってしまう。

ディアハンター(鹿狩り)の趣味がある男たちがベトナム戦争に行く話なのだが、それで3時間もあるわけだ。だから戦争シーンまでは(一体何を見せられているんだ)という心境になるかもしれない。だが、すべては演出なのである。

ディカプリオ演じるCIAの人間が、イスラム過激派のアジトに辿り着くのだが、そこでのシーンに注目だ。

19世紀のニュージーランドを舞台に、ピアノの音色を言葉代わりにする女性と、原住民マオリ族に同化した一人の男性との激しい愛を描いた恋愛映画。彼女が人間関係を悪化させてしまい、衝撃的なシーンに繋がる。

アメリカ海軍史上、アフリカ系黒人として初めて「マスターダイバー」の称号を得た潜水士である、実在の人物カール・ブラシアの半生を周囲の人物との友情とともに描く。この映画でも同じく、突然のゾッとするシーンがある。

悲劇的な過去を持つ一人の少年が、京劇役者として成長。中国の歴史と共に我々はそれを見守る。そして最後のシーンで、我々は息を吞む。

エレベーターのシーンやラストシーンなど、いくつか衝撃的なシーンがある。

運営者

運営者突然のゾッとするシーンも、映画のいいスパイスになります。それがあることによって例えば『ディアハンター』のように、その他の時間がゆるやかであっても、一気に引き締まる。もしあの映画があのシーンがなかった場合、私はあの作品を名作だと思っていなかったでしょう。

MOVIE RECIPEトップページはこちら。