MOVIE RECIPE

MOVIE RECIPEトップページはこちら。

- レシピ数:7

- 紹介映画:60

当記事は半分まで無料で閲覧可能です。また、下記『MOVIE RECIPE1:冒険者たち』が全て無料で閲覧できるようになっていますので、参考までに。

1.『曲を完成させろ』

まずは曲。『歌いたい』とはまた別で分けられる。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『セッション』

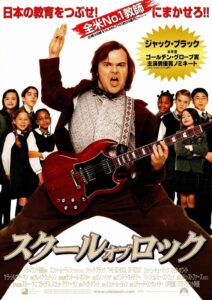

- 『スクール・オブ・ロック』

- 『耳をすませば』

- 『ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声』

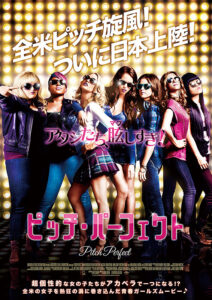

- 『ピッチ・パーフェクト』

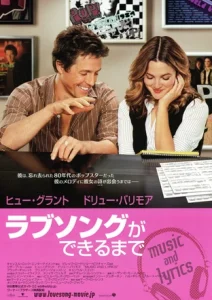

- 『ラブソングができるまで』

- 『オーケストラ!』

「偉大な」ジャズドラマーになることに憧れ、アメリカ最高峰の音楽学校に通い、地獄の訓練に挑む青年。この鬼教官がすごい。おそらく、軽はずみに考えているなら、その50倍濃厚な内容だと思った方がいい。

ひょんなことから子供たちの音楽教師を務めることになった偽物の教師かつ、エセロックスター。彼の行為は軽く違法だが、彼が子供たちに教えることはスペシャルな内容だった。そして、ゲラゲラと笑ってしまう主演俳優の最高傑作。

中学校のイベントのために、1971年のジョン・デンバー「故郷へかえりたい」(Take Me Home, Country Roads)つまり「カントリー・ロード」を和訳してもらうことを頼まれる主人公。その話が一つの軸となり、運命の人と出逢っていく物語。

家庭環境の乱れから、自身も乱れた正確になってしまった少年。だが、彼の歌声に光るものを感じて指導者が合唱団に参加させる。彼はそこで歌を歌うわけだ。だが、『それでどうする?』というところが、作品の裏テーマとなっている。声変わりを迎える男は、この声を一生出せるわけではないのだ。

大学の女性アカペラグループに参加を勧められる主人公の女性。最初は乗り気じゃないが、個性的な仲間にもまれながら、そのうち全国大会に出場するモチベーションが高まってくる。

1980年代に一世を風靡したバンドのメンバーが主人公であり、彼がその活動の特徴的に、常に作曲と隣り合わせにある。その中で、歌詞をつける才能ある一人のお手伝いさんに出逢い、物語が始まっていく。

パリの劇場がキャンセルした楽団の代わりとなるオーケストラを探しているという情報を得る指揮者の男。音楽界復帰のチャンス追放されていたかつての楽団員たちを集め、『ボリショイ交響楽団』になりすましてパリにへ行くことを計画する。

運営者

運営者バッハは言っています。『音楽は世界語であり、翻訳の必要がない。そこにおいては、魂が魂に話し掛けている。』音楽は言語の違いによる人為的な壁を取り除いてくれますから素晴らしいですよね。民族の中には、まるで何かの楽器の音か、大自然の中で聞こえる動物の鳴き声かのような『言語』で会話をする人たちもいますが、彼らはそれで意思疎通をしている。『人間が選ぶべき本当の言語』に、我々は辿り着いているでしょうか。

2.『歌いたいんだ』

歌手としてだとか、歌が好きで、歌を歌いたい希望が強い人が登場する映画をピックアップ。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『エディット・ピアフ〜愛の讃歌〜』

- 『耳に残るは君の歌声』

- 『はじまりのうた』

- 『イエスタデイ』

- 『スーパーノヴァ 孤独な少女』

- 『ティーン・スピリット』

- 『ミッドナイト・サン 〜タイヨウのうた〜』

- 『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』

- 『ロック・スター』

- 『竜とそばかすの姫』

- 『BECK』

売春宿で育った彼女だが、一応の母はいて、映画では一緒に路上での歌手活動をしているところが描かれる。実際の彼女の生い立ちは謎に包まれているという。伝説では、などというレベルの話ならあるが、だが一応ここで描かれる様子にある種の蓋然性があるようだ。

戦争のさなか、ロシアから来たユダヤ人として訳ありの女性が、逃げるようにイギリスにやってくる。彼女は言語が分からないため孤立するが、自身の歌声を通して様々な出会いを体験していく。

シンガーソングライターの女性がライブで歌を歌っていると、偶然その場に居合わせた落ち目の音楽プロデューサーの目に留まる。物語の運びがロマンティックで、多くの女性ファンを獲得している。

アルバイトをしつつシンガーソングライターとして活動しているが、鳴かず飛ばずで全く売れず夢を諦めかけていた主人公の男。そんなある日、世界規模で12秒間の停電が発生。その出来事が、彼の人生を大きく変える事件となる。

母親が薬物乱用者で、男性関係もかなり乱れた状態にある、という家庭環境で生活する主人公の娘。彼女はまだ10代であり、その破綻した環境を適切に処理して自分と切り離し、冷静に対処できるだけの自我は独立していなかった。ゆえに彼女も乱れていくが、唯一大事にしていた『歌』という希望の光を頼りに、人生の命綱を手繰り寄せていく。

上記作品と内容が似ているから、併せて観ることで同じ環境にある人の、何かの応援になるかもしれない。彼女の場合も、歌手としてスターになることで閉鎖的な家庭環境から脱出することを願っていた。

2006年の日本映画『タイヨウのうた』のハリウッド・リメイク。17歳の主人公の女性は、色素性乾皮症を患っており、『太陽アレルギー』のようなもので、常に死と隣り合わせの状況にあった。だが彼女は自分を支えてくれる家族、親友の暖かい絆に支えられ、毎日を楽しく生きていた。そして、何よりも「音楽」という大切な宝物を持ち、歌う事に生きがいを感じていた。

アメリカのソプラノ歌手フローレンス・フォスター・ジェンキンスの実話物語。彼女は自分が相当な歌手だと思い込んでいるのだが、実はある秘密があった。

イギリスを代表するヘヴィメタル・バンド「ジューダス・プリースト」に加入したティム・オーウェンズのサクセス・ストーリーが軸にある。マーク・ウォールバーグがこれを歌っているのだとしたら相当な才能だと思ったのだが、歌声は差し替えていたようだ。

『竜とそばかすの姫』

50億人以上が集うインターネット仮想世界〈U〉と出会った女子高生を主人公とした物語。「ベル」というアバターで〈U〉に参加し、その歌声でたちまち世界に注目される存在になっていく一方で、竜の姿をした忌み嫌われる謎の存在と出会い、変わっていくさまが描かれる。

キャッチコピーは「奇跡の出会いによって生まれたバンド、ベック。青春のすべてが、ここにある。」。

運営者

運営者バッハの流れで言うと、これが『歌』になってくると翻訳歌詞が必要になってきますから世界共通言語ではなくなりますが、youtubeなどで世界中が覗けるようになり、例えば日本の歌への反応を見れるようになった今、再発見などを楽しむことができます。例えば、『尾崎紀世彦さんのような素晴らしい歌手は、最近見ないね』などという若いアメリカ人の発言。また違うシーンでは、アフリカ人が『日本にしかない演歌を大切にするといいよ。あるいは、「上を向いて歩こう」とかさ。あの曲は、俺たちも知ってるんだ。』と言っていることがありました。乱暴な言い方をすると我々にとっては『古臭い』ことから『ダサい』印象になっていても、世界規模で考えるとまた違った目が向けられるようです。

3.『奏でたいんだ』

ほとんどがピアノだが、楽器を奏でたい想いが強い登場人物が登場する。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『旅立ちの時』

- 『ピアノ・レッスン』

- 『バグダッド・カフェ』

- 『戦場のピアニスト』

- 『フランス組曲』

- 『奇跡のシンフォニー』

1960年代の反戦運動でテロリストとしてFBIに指名手配された犯人を親に持つ少年。ある引っ越し場所で、音楽教師にピアノの才能を認められ、音楽大学の入学を勧められる。すべてを捨てて音楽に専念するか、愛する家族とともに引越しの人生を共にするか、彼にとって人生の選択となる。

19世紀のニュージーランドを舞台に、ピアノの音色を言葉代わりにする女性と、原住民マオリ族に同化した一人の男性との激しい愛を描いた恋愛映画。彼女がなぜ声を出せないのかということについては、内容で確認したい。

アメリカの砂漠地帯にあるダイナー兼ガソリンスタンド兼モーテル「バグダッド・カフェ」に集う人々を描く、小さな物語。ダイナーでは常に、ピアノを演奏している青年がいる。

ユダヤ系ポーランド人のピアニスト、ウワディスワフ・シュピルマンの体験記を脚色して映像化している。彼はピアニストであるからして、ピアノのない生活は苦痛。だが、戦争とユダヤ人迫害の現実が彼をとことん追い詰め、ピアノの演奏から遠ざける。だがある日、戦場からピアノの旋律が聴こえた。この音は。

アウシュビッツで命を落とした作家、イレーヌ・ネミロフスキーの未完となっていた小説を基にしたヒューマンドラマ。ナチス・ドイツ占領下のフランスを舞台に、音楽を通じて心を通わせるフランス人女性とドイツ人将校の姿が描かれる。

孤児院で親を待つ少年が、ある日何かに導かれるようにそこを出る。知識がない彼は楽器を独特の方法で奏でるが、ビギナーズラックのそれを超えた天才ぶりを発揮し、その群を抜いた音楽が、群の中から彼を持ち上げる。その持ち上げられた高い位置は、何かを探している人にとっては嬉しい位置だった。

運営者

運営者『奇跡のシンフォニー』以外ピアノというのが面白いですね。『パガニーニ』や『ベートーヴェン』、『アマデウス』等は外しています。彼らの場合はもう『奏でたい』の領域を超えたところにいる天才プレイヤーであり、偉人として数えていますからね。別枠でまとめていますのでご確認ください。

4.『書きたいんだ』

文章を書くことについて、強い想いがあった人々の映画をピックアップ。

今回配合するレシピはこちらです!

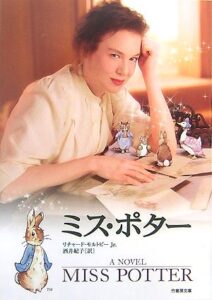

- 『ミス・ポター』

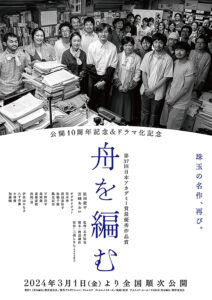

- 『舟を編む』

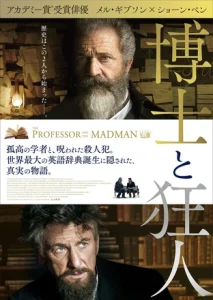

- 『博士と狂人』

- 『孔子の教え』

- 『敦煌』

- 『パウロ 愛と赦しの物語』

児童文学作家であり画家でもあったビアトリクス・ポターの伝記映画。ビアトリクスの人生と、ピーターラビットといった彼女の本のキャラクターのアニメが同時に登場する。ゆえにこれは『絵本』でありこの後のレシピ『描きたい』にも該当することになる。

新しく刊行する辞書の編纂メンバーとして辞書編集部に迎えられ、個性豊かな編纂者たちが辞書の世界に没頭していく姿を描いた作品。「辞書は言葉の海を渡る舟、編集者はその海を渡る舟を編んでいく」という意味が込められている。

世界最大の英語辞典「オックスフォード英語辞典」誕生に隠された真実の物語を描く。この有名な辞書の作成には二人の鬼才が関わったのだが、この二人のやり取りがまた、並のそれではなかった。

儒教の始祖孔子。だが彼が『儒教』と名付けたわけではなく、死後に他人がつけたものだった。この映画を観れば彼が宗教家というよりは、道徳家だったことがわかる。彼が遺した世界的聖書『論語』は、どのようにして作られたのか。

1900年に敦煌文書が発見された敦煌石窟(とんこうせっくつ)が舞台となる。戦乱の中で大混乱に陥る敦煌。専門家は敦煌の文化遺産を戦乱から守ることを決意し、命を懸けて貴重な書籍や経典を敦煌郊外の石窟寺院に運び出していく。ゆえにこれは『書きたい』というよりは『遺したい』となる。

紀元67年、ローマ皇帝ネロによるキリスト教徒迫害が行われているローマ。マメルティヌスの牢獄に捕えられて処刑を待つパウロの姿とその生涯を、監獄の看守マウリティウス、医者のルカの目を通して描く。『新約聖書』の著者の1人である使徒パウロの生涯を描いた作品。

運営者

運営者世界四聖の孔子、ソクラテス、ブッダ、キリストの中で、ソクラテスは書物を遺していませんので弟子の位置にあるプラトンのものしかありません。また、ブッダにおいては『私の教えは宗教ではない』としていて、大勢が誤解している人とは異なる人格者だったため、書物を残したりすることもNGとしていました。偶像崇拝もだめですね。仏像などはもはや、『違うもの』なのです。しかし、孔子の『論語』、キリストの『聖書』というのは有名ですね。更に付け加えるならイスラム教の開祖ムハンマドの『クルアーン』というものがあるので、『ザ・メッセージ』という映画もここに該当するかもしれません。

5.『描きたいんだ』

絵を描く人々が活躍する映画をピックアップ。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『永遠の門 ゴッホの見た未来』

- 『ビッグ・アイズ』

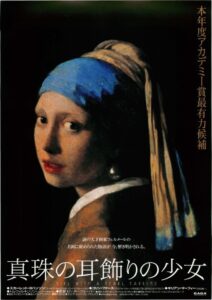

- 『真珠の耳飾りの少女』

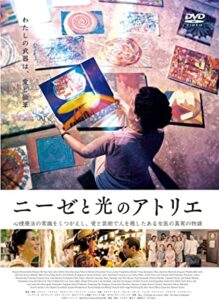

- 『ニーゼと光のアトリエ』

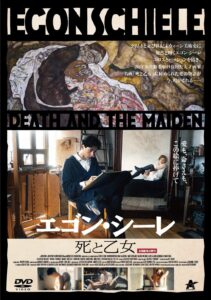

- 『エゴン・シーレ 死と乙女』

- 『しあわせの絵の具 / 愛を描く人 モード・ルイス』

- 『魔女の宅急便』

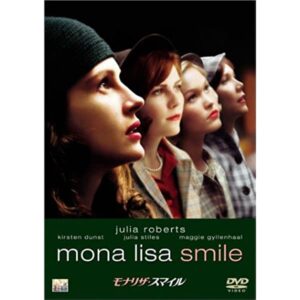

- 『モナリザ・スマイル』

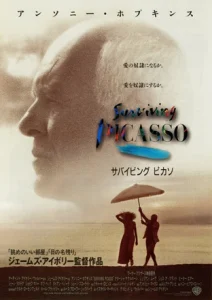

- 『サバイビング・ピカソ』

- 『アキレスと亀』

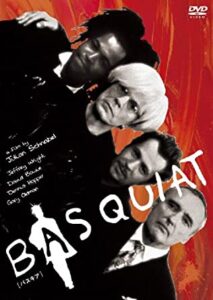

- 『バスキア』

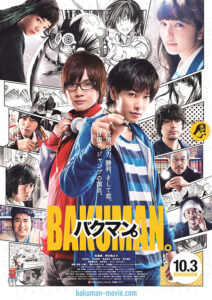

- 『バクマン。』

言わずと知れた天才画家フィンセント・ファン・ゴッホ。彼は精神病や孤独に苦しみ、理解されないながらもは数々の名作を世に送り出した。この作品はそんな彼の内面と自死に対する一つの解釈を打ち出している。

「ビッグ・アイズ」と通称される作風の絵画で知られるアメリカの女性アーティストマーガレット・キーンと、その夫でマーガレットの作品を自身の作品と偽って公表していたウォルター・キーンにまつわる物語を描く。

ヨハネス・フェルメールの絵画『真珠の耳飾りの少女』に着想を得て、トレイシー・シュヴァリエが書き上げた同名の小説を映画化した作品。主演はスカーレット・ヨハンソンが演じ、画家のヨハネス・フェルメール役をコリン・ファースが演じた。

1943年のブラジルにおいて、精神病院に勤務することになったニーゼ。だが、当時の精神治療というものはかなり乱暴だった。彼女は『その闇』に歯向かうが権力の力が頑迷に防御する。だが彼女は諦めない。その確かに感じる自分の心の信念の光に従って、自分なりのアプローチを続ける。アトリエを開き、絵の具と筆で彼らの心を解放しようというのだ。

20世紀初頭のウィーンで活躍し、28歳で病死した画家エゴン・シーレの後半生を描いている。

主人公となる女性のモード・ルイス(1903年3月7日-1970年7月30日)とはカナダのフォークアートの画家である。この映画の主人公は絶世の美女というわけでもないし、活動拠点も小ぢんまりした小さな小屋で、見る人が見ればとても地味な作品となる。だが、最後まで観たなら確実に違う感想を抱いているだろう。

主人公キキがスランプに陥っていると、かつて偶然の出会いを果たした山小屋の少女ウルスラが訪ねてくる。天真爛漫な彼女の明るい性格を通し徐々に元気をもらっていくキキだが、山小屋での一晩の会話の中で、彼女もその画家活動において、スランプの経験があると語り始める。

1953年の秋、リベラル志向の美術教師キャサリン・ワトソンは、夢であった名門ウェルズリー大学へ新任した。しかし、米国一保守的といわれる大学で学ぶ学生たちはリベラルから程遠いものだった。キャサリンは絵を通して学生たちを変えようとする。

パブロ・ピカソの生涯を彼とその妻、愛人たちとの遍歴、特にピカソと彼の最も愛した女性フランソワーズ・ジローを中心に描かれる。この映画では彼の独特なあの絵の数々をたくさん見る、という機会はあまりなく、ホプキンス演じるピカソのパーソナルな一面を覗き見る展開となっている。

壮絶な過去を持ち親を失った少年だが、絵を通して友人ができたことをきっかけに、絵を描くこと=人生という図式に『依存』する。依存症の特徴は『自分は依存症ではない』と自負することだが、なぜこのような説明を書くのかということも、映画の内容に関係している。

「セイモ(SAMO)」と名乗り、天才画家として活動していた27歳で亡くなったアーティスト、ジャン=ミシェル・バスキアの伝記映画。親交があったアンディ・ウォーホルなども登場する映画で、アートについて考えさせられる内容となっている。

漫画家として生計を立てられる確率は10万人に1人、つまり0.001%。これは弁護士らのそれよりも遥かに低い可能性である。しかもその人たちが得られる収入はサラリーマン以下。王道漫画の頂点にいる数人の漫画家は、ごくごく稀にしか現れない漫画界の天才エリートそのものなのである。

運営者

運営者前述にモーツァルト等の偉人は除外するとしましたが、ここにはピカソ等の偉人の映画もピックアップしました。この記事に絵をまとめていますが、私は模写しかできませんが、絵描いているとすぐに時間が過ぎるので、環境次第では画家のような人生もあったかもしれません。模写しかしない理由は『それしか興味がないから』ですね。好きな漫画を描いていると、よりその漫画の世界を楽しめるということでモチベーションが常に燃えるのですが、それ以外のことは特に興味がないので描く発想に至りません。ですから私の場合はちょっと画家とは違う脳を使っているかもしれませんね。

6.『撮りたいんだ』

映画を撮りたい、作りたいという人が登場する映画をピックアップ。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『エド・ウッド』

- 『ブリグズビー・ベア』

- 『人生はシネマティック!』

- 『NINE』

- 『カメラを止めるな!』

- 『15ミニッツ』

- 『ウォルト・ディズニーの約束』

- 『シモーヌ』

- 『カムバック・トゥ・ハリウッド!!』

- 『セブン・サイコパス』

「史上最低の映画監督」と言われた映画監督エド・ウッドを題材にした1994年の白黒映画。監督はエド・ウッドのファンであるというティム・バートン。

冒頭から衝撃的な展開がある映画で、主役の彼がこのベアが登場する映画を撮ろうとする。周りとの温度差はあり、しかもその作品は実はいわくつきなのだが、その創作活動を通して彼とその周りの人間関係の人生が、一歩ずつ前進する。

1940年のロンドン。ヨーロッパ中が戦争の波に呑まれていく中、イギリス政府は国民の士気高揚のためにプロパガンダ映画を製作することにした。ダンケルクの戦いを題材にした映画の製作を目指す一行。だが、ナチス・ドイツによる空襲が頻発し、それどころではなくなる。果たして映画は完成するのか。

玄人向けの名作映画、フェデリコ・フェリーニによる自伝的映画『8 1/2』をミュージカル化し、トニー賞を受賞した同名ブロードウェイ・ミュージカル(en)を映画化した作品である。映画監督グイドが、新作「イタリア」の制作進行に行き詰まっているところから始まる。

ゾンビ映画を作ろうとする製作スタッフの、ちょっと奇天烈な物語。その長回しの撮影方法が世界を震撼させた。

タイトルの由来は、アンディ・ウォーホルの言葉「15分で誰でも有名人になれるだろう(In 15 minutes everybody will be famous.)」からだが、軸は異常犯罪者を追い詰める警察の話となる。だが、このタイトルにあるように、この映画でも『とある映像作品』が一つのカギを握る。

『メアリー・ポピンズ』シリーズの作者、パメラ・トラヴァースを中心とした物語であり、1907年に彼女がオーストラリアのクイーンズランド州で過ごした幼少時代と、1961年にウォルト・ディズニーと『メリー・ポピンズ』映画化の交渉をする過程が描かれる。ディズニーは何としても彼女のこの作品を映画化したかった。

かつてアカデミー賞にノミネートされたほどの映画監督だが、今ではすっかり落ちぶれてしまい、出演者を繋ぎとめることにさえ苦労する有様のアルパチーノ演じる主人公。主演女優に契約を破棄され、映画の撮影中止が決定的になってしまったある日のこと、自分なら理想的な女優を提供できると熱弁する男に遭遇する。

1982年の映画『The Comeback Trail』のリメイク作品で、借金苦にあるB級映画のプロデューサーが主演俳優を事故死させて保険金を得ようと画策する姿を描いている。

脚本家の主人公は「セブン・サイコパス」という新作映画の台本の執筆を依頼されているが、締め切りはとうに過ぎ、執筆作業はまったく進まない状態が続く。作品の内容ゆえに取材の中で様々な狂人と出会い、トラブルに巻き込まれる物語。監督が北野映画のファンなので、『その男、凶暴につき。』の映画を観るシーンなどが登場する。

運営者

運営者私も映画が好きで、すべての映画を超えるような内容のシナリオが1つ頭に浮かんでいてテキストにもしているのですが、内容的に反発を食らうことは必至です。80億人中の8割が何らかの宗教を持っていますからね。私はそこにメスを入れる作品が頭に浮かんでいるのです。ただ、根幹は『世界平和』ですから普遍的なんです。単純に、宗教の違いで人を殺めたり争ったりする行為を客観視して、『変』ですよね?ただ坦々と、その真実から逃げずに一つの解決案を出したいだけなんですが、まああまりまだモチベーションはないですね。キューブリック、黒澤明、ノーランぐらいの人と組めるなら、人生を懸けてやってもいいのですが。

7.『料理したいんだ』

料理系の映画はあまりないので、今後もどんどん追加していきたい。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『大統領の料理人』

- 『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』

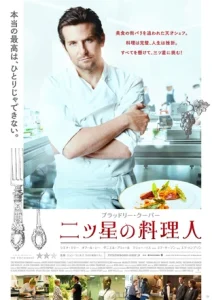

- 『二つ星の料理人』

- 『5パーセントの奇跡 〜嘘から始まる素敵な人生〜』

- 『幸せのレシピ』

フランス大統領官邸(エリゼ宮殿)史上初の女性料理人として1980年代に2年間、フランソワ・ミッテラン仏大統領(当時)に仕えたダニエル・デルプシュをモデルとしている。

ロサンゼルスの一流レストランで総料理長を務めるシェフ。彼には思惑があったが、店の方針とそりが合わない。だが、評論家はその方針を酷評する。(なんだよやっぱり)として、彼はその店を出る。そして、彼にしかできない料理を模索し始める。

天才肌の料理人である主人公の男だが、過去にはトラブルばかりを起こしていた。現在は麻薬と酒を止めて、世界一のレストランを作るという夢を胸に抱いているが、過去も含めたいくつかの負の要素が、足を引っ張る。希望の光と夢を直視する強い意志が、彼をどこまで到達させるか。

サリヤ・カハヴァッテの自伝をもとに、先天性の病気で視力の95%を失った青年が、一流ホテルマンになる夢に挑むヒューマンドラマ。その中で、レストランを開く展開があり、目の問題と恋人との人間関係などを通して、ドラマがある。

2001年のドイツ映画『マーサの幸せレシピ』のリメイク作品。マンハッタンのレストランで料理長を務める主人公の女性は完璧主義者で、ファンが付くほど料理の腕が立つ。しかし他人とのコミュニケーションに難があり、オーナーの命令でセラピーにも通わされている。そんなある日、家族に不幸が。『ある遺産』を通して彼女の人生が変わり始める。

運営者

運営者私は料理もしますが、そうするようになってからは、完成された料理ではなく、『料理の過程』に目を向けるようになりました。中学時代から家庭科部に入って料理に興味を示したり、板前になるという目標も持ちかけた時期もありますから、好きなことは事実なんですよね。ただ、ここに出ているいくつかの登場人物のように完璧主義なので、人に出すためには人生をかけなければなりません。そこまでは料理に人生を使えない感覚なんです。ただ、自分の好きなように料理を楽しみたい。ところで、『ミュンヘン』という映画でなぜか野菜を軽快に切るシーンがあるのですが、私はあそこで(へーこうやって切るんだ)と学んだところがあります。

MOVIE RECIPEトップページはこちら。