MOVIE RECIPE

MOVIE RECIPEトップページはこちら。

- レシピ数:6

- 紹介映画:90

当記事は半分まで無料で閲覧可能です。また、下記『MOVIE RECIPE1:冒険者たち』が全て無料で閲覧できるようになっていますので、参考までに。

1.『自由を求めて』

『自由』がテーマになっている映画がある。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『ティファニーで朝食を』

- 『ローマの休日』

- 『イエスマン “YES”は人生のパスワード』

- 『ザ・ビーチ』

- 『17歳のカルテ』

- 『いまを生きる』

- 『パイレーツ・オブ・カリビアン』

- 『愛と哀しみの果て』

- 『マネー・ショート 華麗なる大逆転』

- 『ラリー・フリント』

- 『マイレージ・マイライフ』

- 『Vフォー・ヴェンデッタ』

- 『インターン・シップ』

- 『完全犯罪クラブ』

- 『パピヨン』

- 『ショーシャンクの空に』

- 『はじまりへの旅』

華やかな世界に憧れるこの女性は、いかがわしいことに手を出して多額の報酬を受け取ったり、刹那的な人生を送っている。彼女が求めるのは自由な人生だ。だが、彼女は自由がなんであるかを深く考えたことはない。ただ、『ムーンリバー』を歌っているときの彼女は逆に何もかも悟ったような顔をするので、不思議な魅力が詰まった映画だ。

イタリアのローマを表敬訪問した某国の王女が滞在先から飛び出し、市内で出会った新聞記者との1日の恋を描いている。トレヴィの泉や真実の口などローマの名だたる観光スポットが登場する。刹那の時間。儚い恋。

この銀行員の男はいつもプライベートでも仕事でも答えは「NO」と言い、友人との付き合いや様々な勧誘・職場の個人融資の審査などあらゆることを断る生活を送っていた。

何かを求めるように、一人旅でタイにやってきた青年。だが、新しい事をしようとしても、結局、同じ事の繰り返し。彼は自分の人生に新しい刺激を求めていた。そんな時、タイの旅人が『謎の孤島』の話を楽し気に話すのを聞く。そこにいけば何かが変わるのか・・

スザンナ・ケイセンによる自伝映画を基にしていて、自らも境界性パーソナリティ障害で精神科入院歴のあるウィノナ・ライダーが主演を演じる。10代の未熟な時期に人生をさまよい、堕ちるところまで堕ちてしまうが、模索しているうちに自然と彼女たちは、人生の正しい道を見つける。

全寮制の格式ある学校で、ロビンウィリアムス演じる真の教師が、自らを犠牲にしながらでも『真の教育』をする物語。生徒たちの偏差値は高そうだが、知識と『知性』は違う。その意味で、彼が取る行動に注目が集まる。

特に『1』だが、このジャック・スパロウに世界中のどれだけの人々が、『自由』を見たか。

デンマークの紙幣にもなったアイザック・ディネーセンの伝記を基にしている。アフリカで一人の男性と出逢うが、彼は彼女の、物や人までも「所有」したいという欲望を批判。結婚や自由について説き、彼女は彼から人生を学んでいく。

2004年から2009年頃までの『サブプライムローン』による金融ショックを軸にする。多くの人が家を売ったり、職を失い、死んでしまうようなことにも発展した世界的悲劇だったが、その中でひときわ目立つ行動を取る数人の男たちがいた。彼らの考え方は、一見に値する。

ポルノ雑誌「ハスラー」誌の出版者・編集者のラリー・フリントの台頭と法廷闘争を描く。彼が言う『戦争とポルノとどっちが健全か?』という問いかけは、詭弁にも見え、しかし一辺倒に切り捨てられない妙な重みがあった。

人事コンサルタント会社で働き、雇用主に代わってレイオフや解雇を宣告するために米国中の事業所を飛び回る男。彼は人間関係も荷物の負担も無い人生の美徳を賞賛する。1年の大部分を出張に費やし、ほとんど自宅に戻らず、旅を楽しみ、アメリカン航空史上7人目で最年少の1000万マイル達成者となることを目標にしている。本当にそれでいいのか。映画全体を通して、鑑賞者にそういうメッセージが節々で垣間見える。

第三次世界大戦後。かつてのアメリカ合衆国が事実上崩壊し、独裁者アダム・サトラーによって全体主義国家と化したイングランド。そこにガイ・フォークスの仮面を被る謎の男“V”が現れ、爆破テロを敢行する。一体彼は何者なのか。なぜテロを遂行するのか。

時代に淘汰された二人の中年男性が、「Google」が募集しているインターンシップに応募。若者たちの間に交じって揉まれるが、彼らにも若者たちに教えられるものがあった。また、グーグルで働くのに必要なのは頭脳だけではなく、グーグリネス(グーグル的であること)が必要だという考え方にも注目。

1924年のレオポルドとローブによる事件を題材としている。富裕なユダヤ人実業家の息子ボビー・フランクスを誘拐して殺害し、終身刑プラス99年の懲役刑を受けた。完全犯罪(になると彼らは思っていた)を遂行することで自分たちの優越性を立証しようという動機の異様さが話題を呼び、小説や戯曲・映画の題材にまでなった。レオポルドとローブは共にニーチェの超人思想の信奉者でどちらも非常に知能指数が高く、逮捕される恐れを一切感じることなく完全犯罪を成し遂げる力があると信じていた。

金庫破りをしたのは事実だが、冤罪によって終身刑の判決を受け、祖国フランスを追放される上に南米ギアナのデビルズ島で過酷な強制労働が科せられた。この場所はすでにないが、世界で考えても極めて過酷な環境にあった。どうするべきか。このままここで理不尽に命を落とすか。一世一代の命がけの賭けが始まった。

上記作品同様、冤罪で刑務所に。劣悪なショーシャンク刑務所では、理不尽な刑務官による性的な侮辱行為も当然だった。マンデラを筆頭に、20年以上という長い時間を無意味に拘束された人間は大勢いる。彼はどうするか。この刑務所で一生を過ごすか。

資本主義とアメリカ人の生き方に幻滅した夫婦が、子供たちと森で生活することを選択。彼らは9割がクリスチャンであるこのアメリカにおいてそうではないし、その大きな流れやうねりにも逆らう哲学があった。では、彼らの生き方は正当化されるか。

運営者

運営者この中で『パピヨン』と『はじまりへの旅』は飛び抜けた教訓性がありますね。その他の作品も圧倒的にエンタメ性が高いのですが、教訓で言うとこの2つはすごい。『イエスマン』もすごいのですが、カリスマ性があるのはそれです。自由とは『力に屈しない』ことも意味します。どんな力が自分に加わっても、不撓不屈の精神を崩さない動じない強い力。それがなければ自由人とは言えません。その意味で彼や、『遺骨をこうしてくれ』と伝えた彼女の人生は、魂を揺り動かされるものがありました。

2.『この道を選ぶ』

人とは違う生き方をすると苦労する。よくそういうセリフを言う大人がいるだろう。『大きな勘違い』である。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『はじまりへの旅』

- 『グッドウィル・ハンティング』

- 『ブレイブワン』

- 『シュガー・ラッシュ:オンライン』

- 『トイストーリー4』

- 『ダンス・ウィズ・ウルブズ』

- 『アバター』

- 『シェイプ・オブ・ウォーター』

- 『青い珊瑚礁』

- 『スマグラー おまえの未来を運べ』

- 『ピエロがお前をあざ笑う』

- 『グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札』

- 『ウォンテッド』

- 『マトリックス』

- 『ヴィレッジ』

まずは前述したようにこの作品だが、彼らの行動は『非常識』である。だが同時に、『生活』している。『生活するとは、この世でいちばん稀(まれ)なことだ。たいていの人は、ただ存在しているだけである。』-オスカー・ワイルド

フィールズ賞、MIT、ハーバード大学。いくつもの賢い要素がこの映画に登場する。そしてその対極に、アウトロー同然のやんちゃな男たちや、鬱病にも似たトラウマに悩む闇の要素も登場する。彼自身も人生の大きな選択を迫られる。そして、彼は最後に、この道を選んだ。

今にも結婚しそうなカップルがいた。彼らは公園を散歩していた。だが『彼女』はそこから人生が変わってしまった。それから何日も過ぎた。だが、彼女の周りにはいつもと同じ日常があった。警察すらも、頼りにならなかった。彼女は行動するしかなかった。『生きる』ために。

この映画で彼女が取った行動に注目。

上記同様、この映画でウッディが最後に取った選択に注目。この2人は中々面白い選択肢を選んだ。

時は1860年代の南北戦争真っ盛りのアメリカ。西部にはまだインディアンが当然のように生活している。だがそれも時間の問題だ。白人たちが『天命』によってそこを制圧するのだから。北軍の中尉であったジョン・ダンバーは、他の白人とはちょっと違う男だった。そして彼が選んだ選択肢とは、まさに上記2作品と同じ系統の、ユニークな選択肢だった。

彼は確かに怪我をしてしまって五体満足とは言えない体になった。だが、だからといって彼が選んだ選択肢は、そう簡単にできるものではなかった。

彼女が選んだ選択肢も、『非常識』なものだった。見る視点や演出によっては『異常者を描いたホラー』。だがこの作品では決してそうならない。それは一体なぜかわかるだろうか。

サンフランシスコに向け南太平洋をイギリスの帆船が航海していたが遭難して沈没。そして生き残った料理夫のパディと2人の子供は、無人島で生きることになる。パディが死に、物語は早々にこの2人の生活にスポットライトを当てる。青年期まで育つ。色々なことがある。そしてこの映画で彼らは『2つ』の重要な選択肢を選ぶ。

役者志望のフリーターの男が、流されるままの自堕落な生活の果てに借金を作らされ、闇バイトに手を染める。何かあってもヘラヘラして逃げ、ごまかし、自分を偽り、人生を浪費し続ける。だが、そんな人生のツケ払いも、最終局面に来た。まだその道を選ぶか。それとも。

ミステリー要素を楽しむ映画なのでここには詳しく書けないが、このレシピを通してこの映画を観てみたい。

ハリウッド・スターからモナコ公妃となったグレース・ケリーが、存亡の危機に立たされた公国を救うために見せた「一世一代の大芝居」を描いている。この意味で、彼女の人生は『重要な選択肢』の連続だった。

経理事務のルーティン・ワークにウンザリしている一人の若者が主人公。だが、ある日突然人生が大きく変わってしまう。

「今生きているこの世界は、もしかしたら夢なのではないか」という、漠然とした違和感を抱いていたが、それを裏付ける確証も得られず毎日を過ごす男が冒頭で描かれる。そして彼は、この世界の重大な秘密にたどり着いてしまった。

これもミステリー要素を楽しむ映画なのでここには詳しく書けないが、このレシピを通してこの映画を観てみたい。

運営者

運営者人とは違う生き方をすると苦労するのが『大きな勘違い』であるという理由の説明については、私よりもアインシュタインに任せましょう。『人生を楽しむ秘訣は普通にこだわらないこと。普通と言われる人生を送る人間なんて、一人としていやしない。いたらお目にかかりたいものだ 。』また、もう一つこういう言葉も。『「一体どれだけ努力すればよいか」という人があるが、「君は一体人生を何だと思うか」と反問したい。努力して、創造していく間こそ、人生なのである。』もう十分でしょう。

3.『命の使い方』

自分の命は使い切るためにある。それを理解することが人間の『使命』だ。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『Dolls』

- 『HANA-BI』

- 『SCOOP!』

- 『キング・オブ・エジプト』

- 『グラン・トリノ』

- 『15時17分、パリ行き』

- 『ブレイブ』

- 『ロング,ロングバケーション』

- 『BROTHER』

- 『七人の侍』

- 『ザ・ファン』

- 『7月4日に生まれて』

- 『セデック・バレ』

- 『テルマ&ルイーズ』

- 『きみに読む物語』

- 『ジョンQ -最後の決断-』

この映画では、その『使命』という大義がちらつくような、そういう展開があるわけではない。だが、登場人物が自分の命を人生に乗せて、腹を据えて行動するシーンがいくつか展開される。

病に身体を蝕まれ余命が僅かしかない妻のために、人生を狂わせる男が描かれる。だがこの場合他と違うのは、確かにそれが軸となって彼の人生は堕ちていくのだが、10代のような説明できない刹那の時間を過ごしているわけではないということだ。彼はどこかで、『覚悟』していたのかもしれない。『こういう最後』を。

この男はかつて数々の伝説的スクープをモノにしてきたカメラマンだったが、今では芸能スキャンダル専門の中年パパラッチとして、借金や酒にまみれた自堕落な生活を送っていた。人生というのは土壇場で本性が出る。

人間と神々が共存しているとの設定の古代エジプトを舞台に、神々の争いに巻き込まれた人間の青年が死んだ恋人を蘇らせようと奮闘する姿を描いている。この手の内容は、主演が若いということもあってB急になりがちだが、そうはならなかった。それは、この作品が今回のテーマに接触しているからだ。

頑迷にすら見える頑固ジジイの主人公。だが『頑固ジジイ』という言葉はなぜか悪口に見えるだろう。作品全体でも、彼をそういう風に描写し、不機嫌な彼の人生を見て、我々も眉をしかめる。だが、我々は思い知ることになる。『頑固』と『頑迷』の違いを。イーストウッド史上最高の映画と名高い名作である。

2015年8月21日に高速鉄道タリス内で発生したタリス銃乱射事件と事件に立ち向かった3人の若者を、本人たちを主演にさせる異例の形をとってイーストウッドが映画化。これも、上記作品に負けないくらい、魂を揺さぶる物語である。これは実話なのだからすごい。

自身もチェロキー族インディアンの血を引いているジョニー・デップが初めて監督・脚本・主演の3役をこなした作品。アメリカの片田舎で家族と貧しい生活を送るインディアンの男が、社会から冷遇され、仕事に就くこともままならず、過去に強盗などの犯罪に手を染め服役していたこともあった。彼が家族のために取った行動が、胸を熱くする。

50年以上連れ添った夫婦が、アルツハイマー病や末期癌という人生の最終局面と直面し、オンボロの愛車を修理して旅に出ることにした。人間はどのみち、いずれ必ず死ぬのだ。彼女たちの取る選択肢から目を逸らすことはできない。

日本を追われ、米国に逃亡した日本人ヤクザ・山本とその一味が抗争の末敗北して行く様を描く。だが、この道を選んだ人間の生きざまとして、軽はずみに口出しできない衝撃的な命の使い方を見ることができる。

日本の戦国時代の天正年間(劇中の台詞によると1586年)を舞台とし、野武士の略奪に悩む百姓に雇われた7人の侍が、身分差による軋轢を乗り越えながら協力して野武士の襲撃から村を守るという物語である。やはりその内容だけあって、人の命が奪われる。だが、それでも戦う大義を信じて、武士たちは刀を取った。

興行的に失敗したらしいが、とんでもない。デニーロの名作の一つとして挙げるべく作品である。この映画の見どころは、彼がただのファンに見えて、狂気に支配された人間であるということ。・・と思い込むのだが、やはり彼はあくまでも『ファン』だったというところにある。

ベトナム戦争で重大な怪我を負ったロン・コーヴィックの同名の自伝的小説(1976年)を映画化した作品。7月4日というのはアメリカ人にとって特別な日『独立記念日』だが、彼はその日に生まれたことに、ある種の天命を感じていた。環境的な流れで考えても、自分は国のために命を捧げることが当然だと。だが、実際に行動してみると、この国の大きなブラックボックスに振り回されることになる。

1930年、日本統治時代の台湾で起こった先住民セデック族による抗日蜂起事件である霧社事件を基にした映画。日本人のすべてがこの事件を知っているわけではないはずだ。だが、彼らからすれば日本人全員に知ってほしい映画だ。台湾映画史上最高額となる7億台湾元(約30億円)をかけて制作された。

特に人生に絶望的だったわけではないが、このまま当たり障りのない毎日を過ごして一生を終えることは嫌だった。そうどこかで感じている二人だった。旅先でとある事件に巻き込まれ警察に追われる。そして彼女たちは、観る者の目を奪う、究極の選択肢を選んだ。

ここには詳しく書けないが、ラストシーンに注目。

息子が病気になり、手術費を払って治療しなければ命が危ない状況になる。だが、お金がない。アメリカはお金がすべてだから、事実、自己破産の原因の第一位は医療費の未払いである。では、父親はどうするべきか。このまま見殺しにすればいいか。彼が取った選択肢とは。

運営者

運営者『使命』とは『命を使う』と書きます。私はこれに気付いた時、すぐに『命を使い切れ』と龍馬に告げた彼の父の言葉を思い出しました。『龍馬、この世に生まれてきたかには、死ぬまでに自分の命を使い切れ』。命を使うより、『命を使い切る』というこの言葉は、深みがありました。これだったら、その一生が短くても長くても、該当させることができますよね。難病で早死にする運命にある人も、この言葉なら、自分にしかできない命の使い方ができる。人は、『使命』を背負ってこの世に生まれるのです。

4.『目を逸らして「自由」は得られない』

人間は無知から脱却することによって、真実と虚偽、善と悪、正義と不正を区別することを学ぶことによって自由になる。それならば、『この人生』から目を逸らすような人は、自由とは言えない。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『奇跡の人』

- 『奇跡のひと マリーとマルグリット』

- 『エレファント・マン』

- 『ダンサー・イン・ザ・ダーク』

- 『最強のふたり』

- 『ビューティフル・マインド』

- 『チョコレートドーナツ』

- 『レナードの朝』

- 『アメイジング・グレイス』

- 『ラストエンペラー』

- 『華氏911』

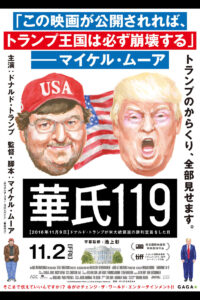

- 『華氏119』

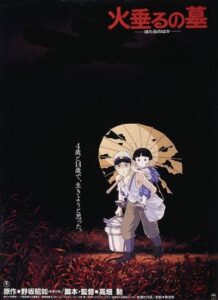

- 『火垂るの墓』

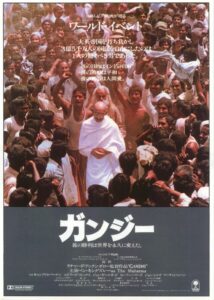

- 『ガンジー』

- 『マザー・テレサからの手紙』

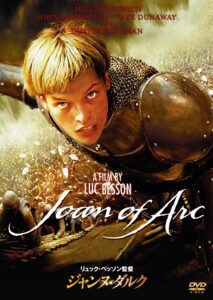

- 『ジャンヌ・ダルク』

- 『マルコムX』

- 『キングダム・オブ・ヘブン』

- 『シンドラーのリスト』

- 『ロレンツォのオイル/命の詩』

ヘレン・ケラーと、三重苦のヘレンに効果的で何より厳しくも人間的な教育を授けて行ったアン・サリヴァンの偉業が描かれる。ヘレンもサリヴァンも、両者とも、『奇跡の人』だ。

この上記作品の影響を強く受けている監督の作品で、これも実話だ。しかも全く同じケース。ヘレン・ケラーだけがこの症状を背負って生きているわけではないのだ。目と耳でこの世界の情報を認識している我々とは別の次元で生きている人がいる。このことから目をすらすべきではない。

19世紀のイギリスで「エレファント・マン」と呼ばれた青年ジョゼフ・メリックの半生を描く。「どんな人生か想像つくかね?」「はい。大体は。」「いや。彼の人生は誰にも想像できないと思う。」ホプキンスが主人公にも見えるこの映画だが、この会話によって彼は単なる脇役であるという事実を思い知る。

目が見えなくなり、最後には失明する運命にある女性が描かれる。彼女の健気で明るい性格と、残酷なこの世界の現実とのコントラストが我々を激しく左右に揺れ動かし、ラストシーンで衝撃を覚える。

頸髄損傷で体が不自由な富豪と、その介護人となった貧困層の移民の若者との交流を描く。実在の人物であるフィリップ・ポゾ・ディ・ボルゴとその介護人アブデル・ヤスミン・セローをモデルにしている。

ノーベル経済学賞受賞の実在の天才数学者、ジョン・ナッシュの半生を描く物語。詳しく書けないが、彼もまた波乱に満ちた人生を送った。いや、彼だけではない。

「1970年代のニューヨークのブルックリンでゲイの男性が育児放棄された障害児を育てた」という実話に着想を得て製作された映画。出てくる人たちが『普通ではない』から異様な気配が漂うが、すぐに『異様なのはこの人たちではない』という事実を思い知る。我々はこの映画で『言葉にできないメッセージ』を伝えられる。

病院に入院していた嗜眠性脳炎の20名に、1960年代に開発されたパーキンソン病向けの新薬L-ドーパを投与して覚醒させる『奇跡の時間』を描く。もう通常通りの話ができないと思われた人々が、元に戻ったのだ。果たして、彼らの運命は。

イギリスの政治家であり奴隷廃止主義者のウィリアム・ウィルバーフォースを描く。彼は奴隷貿易に反対する議会の運動のリーダーを務めたが、時代は奴隷ビジネスの渦中にあった。『我々がやらなくても、フランスがやるだろう』というセリフは重い。衝撃の感動作としてトップクラスにある名作である。

清朝最後の皇帝で後に満洲国皇帝となった溥儀(ふぎ)の生涯を描いた歴史映画である。これは特に日本人が目を逸らすべきではない映画で、帝国主義の時代に日本がこのエリアの人々に、戦争を通して何をしたか。それが実際のVTRを通して見せつけられる。ああいう映像は日本で見られない。だが、事実の動画である。

アメリカ同時多発テロ事件へのジョージ・W・ブッシュ政権の対応を批判する内容を含むドキュメンタリー映画。特に、『大量破壊兵器がある』と捏造してイラク戦争を仕掛けたアメリカの失態を考えることができる。現地の人々が理不尽に命を奪われ、『我々は絶対にアメリカを許さない』と嘆くシーンが印象的である。

「119」はドナルド・トランプが第45代大統領が当選を確実とし勝利宣言をした「2016年11月9日」を意味する。この映画では、白人至上主義のトランプが黒人を差別するシーンがわずかだが見られ、白人が黒人をいきなり殴りつける衝撃的なシーンや、オバマ大統領の無責任な対応など、目を逸らすべきではないアメリカの闇が観ることができる。

野坂昭如戦争体験を題材とした作品。親を亡くした14歳の兄と4歳の妹が終戦前後の混乱の中を必死で生き抜こうとするが、その思いも叶わずに栄養失調で、人生を追い込まれる兄妹の様子が描かれる。私はこれを宮崎作品ではない、絵のタッチが違う、重い話である等の理由で避けていたが、観て衝撃を受けた。黒澤明がジブリに電話した理由もうなづける。

イギリス領インド帝国を舞台に非暴力・非協力運動を展開したインド独立運動の指導者マハトマ・ガンディーの生涯を描いた伝記映画。アインシュタインは言った。『将来の人たちはとても信じないだろう。このような人間が実在したということを。』

ガンジーの後にインドで活躍したマザー・テレサ。彼女も彼に並ぶほどの聖人だった。ゆえに、マケドニア人だったのに彼女の葬式は、インドの国葬として行われた。国葬が行われたのは独立の父マハトマ・ガンジー、初代ネール首相につづき、彼女が3人目であった。

フランスの国民的ヒロインで、カトリック教会における聖人でもある彼女だが、目を逸らすべきではないのは『この映画での彼女』だ。歴史の専門家はこの映画と史実の違いが気になるかもしれないが、私が最も衝撃を受けたのは『牢屋でのシーン』である。これは、宗教を持つすべての人間の信仰を揺るがす衝撃のシーンである。おそらく衝撃的すぎて、見て見ぬふりをしたり、前述した史実云々の話等で論点をずらして逃げるだろう。

その意味で、この映画で観られる彼の人生にも注目である。クリスチャンだった彼はなぜムスリムになったか。そして、彼はなぜキング牧師とは異なった革命の仕方をしたのか。

1000年以上続くパレスチナ問題の最盛期とも言える、十字軍の英雄ボードゥワン4世と、イスラムの英雄サラディンがいた時代。『あなたにとってエルサレムとは何ですか?』という問いに対し、『無だ。だが、すべてだ。』というセリフは、あまりにも重い。

第二次世界大戦時にドイツによるユダヤ人の組織的大量虐殺(ホロコースト)が東欧のドイツ占領地で進む中、ドイツ人実業家オスカー・シンドラーが1100人以上ものポーランド系ユダヤ人をかくまい、その命を救った実話を描く。その意味で、『杉原千畝』も挙げられるだろう。

難病;副腎白質ジストロフィーに悩む一人息子ロレンツォを助けるため、治療薬さえ開発してしまう銀行家オドーネ夫妻のノンフィクション。彼女たちの真似をすることは、容易ではない。極めて、容易ではない。

運営者

運営者難病、戦争、虐殺、宗教。私は両親がクリスチャンでしたからこのテーマが重いとは感じませんが、一般的にとても重い話ですね。私とて、自分の子供が難病を背負う運命になったら、今のような軽口は叩けなくなるでしょう。私は幼少期から宗教問題を突きつけられていましたから、周囲からすると『変わり者』でしたが、『のけ者』にならなかった理由は、無責任にも近い『ネアカ』だったからです。重くても、『それは考え方次第でしょ』という発想が周囲にとっては気分がよく、一緒にいても苦痛ではないのでそうはならなかった。こうした動きも、人生の悩みから得られる教訓の一つですね。

5.『「最期」の使い方』

最期とは、命の終わるときや死にぎわを意味する。つまり、最高の最期を迎えることができれば、最後にはならない。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『テルマ&ルイーズ』

- 『HANA-BI』

- 『最高の人生の見つけ方』

- 『死ぬまでにしたい10のこと』

- 『私の中のあなた』

- 『50/50 フィフティ・フィフティ』

- 『あなたのママになるために』

- 『世界一キライなあなたに』

- 『マイ・ベスト・フレンド』

- 『マイ・フレンド・フォーエバー』

- 『ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア』

- 『アンナ・カレーニナ』

- 『グッバイ、リチャード!』

- 『永遠の0』

- 『グラン・トリノ』

松田優作は言った。『人間は二度死ぬ。肉体が滅びた時と、みんなに忘れ去られた時だ。』この言葉を考えた時、前述した『最後にはならない』という言葉の意味が見えてくる。そして彼女たちの生きざまは、この世界を生きる多くの人たちの脳裏に焼き付いた。

前述したように、後がない妻のために奮闘する夫の話だ。男が粗暴に見えるのは、世の中が粗暴だかだ。例えば暴力団はどうだ。そのような力に凛として対抗するために、自分自身を力強く鼓舞することを強いられる。彼が直面している要素は、そうしたいくつもの残酷な現実だった。だが、彼はこの選択肢を取った。

余命6か月を宣告された2人の男が、死ぬ前にやり残したことを実現するために共に冒険に出るハートフル・ストーリー。この手のテーマを描いた映画の金字塔である。

これも上記作品同様のテーマだ。だが彼女の場合23歳という若さ。取るべき選択肢も若い。だが不思議なことに、共通項目も多い。死を前にしては人間はすべてに等しい存在になる。

急性前骨髄球性白血病を患った少女の物語。家族で取った選択肢に注目が集まる。

この場合は文字通り、フィフティフィフティで生存はできる。5年生存率50%の脊髄癌(悪性神経鞘腫)であることを宣告され、しかしどうしても死を覚悟しながら運命と向き合う。

乳がんになって余命がわずかだと知る女性のお中には、赤ちゃんがいた。彼女が生まれても、自分は死ぬ。そのような運命が決定づけられていたとしたら、人はどう行動するべきか。

障害者の自殺幇助・安楽死を扱った作品と書くと物騒だが、ストーリーを直視すれば『Dr.キリコ』の心境に辿り着く。たどり着けないならそこにいるのはブラックジャックだ。さぞかし崇高な精神を持っているのだろう。だが確かに、『映画にする必要はない』という、影響を考えた批判ならあっていい。しかし彼らの気持ちは、彼らにしか分からない。

乳がんを患う。それが脳に転移する可能性がある。そういう重く苦しい状況があるが、全体的には二人の気のしれた親友の友情を描く、ハートフルドラマである。全米第1位初登場を記録し、女性に強い人気がある。

上記同様で、この場合はエイズ。そして年齢が圧倒的に若い設定であり、男性の友情を描く。個人的に、この映画のラストの哀愁は、忘れられない。

とある病院で余命わずかと診断された2人の若者が、海を見るためだけに刹那的な行動に出る。時間も90分と短くドイツ映画だが、テーマがテーマなだけに普遍的である。

1877年にレフ・トルストイが発表した『アンナ・カレーニナ』の映画化作品。この映画でも『最期』が一つのキーワードとなる。

末期の肺がんだと診断された大学教授を描いたヒューマンドラマ。監督は無名で90分。評価も高くないが、私の評価は高い。それはこのようにして、いくつもの映画を真剣に観ているからだ。この映画もアルパチーノの『ブロークン』も、最後のシーンは『映画』である。その意味が分かる人だけが、真相に辿り着く。

彼は死にたかったのか?それとも家族の元に帰りたかったのか?それを軸にして、直視したい。

ぜひ映画で確かめたい。

運営者

運営者最期を自分の意思で迎えられる人は、迎えられなかった人からすれば、恵まれているかもしれません。北野武の映画で衝撃的な死のシーンが多いのは、彼が『死というのは突然やってくるものだ』という認識を持っているからです。バイク事故なども、想定していなかったから起きたわけですからね。(ああ・・ここで死ぬのか。ちょっと、準備してなかったな・・)として実際に死んでしまう人からすれば、準備して最期を迎える人が、少しだけうらやましく見えるのはわかりますよね。自殺はもちろんNGです。ただ、最後にソクラテスのこの言葉を載せましょう。『”死”は”終わり”ではない。”解放”である。』

6.『インサイド・アウト』

意味は『内から外へ』。対義語はアウトサイド・イン。前者が『自分の身の回りで起きていることは、すべて自分の責任』であると考えるのに対し、後者は『自分の人生は環境で決まる』として、自分以外の要素に責任転嫁する考え方。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『英国王のスピーチ』

- 『イエスマン “YES”は人生のパスワード』

- 『人生スイッチ』

- 『キャスト・アウェイ』

- 『スマグラー お前の未来を運べ』

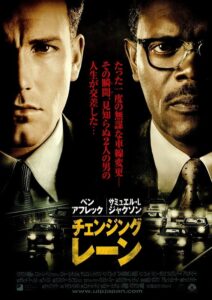

- 『チェンジング・レーン』

彼は英国王であるがゆえ、各地から優秀な医者を呼び寄せることはたやすいことだった。だが、どの医者の治療も空振りに終わる。では、なぜ彼は重要な場面でスピーチすることができるようになったのか。そして、それを『待った』あのやぶ医者の正体とは?

この銀行員の男はいつもプライベートでも仕事でも答えは「NO」と言い、友人との付き合いや様々な勧誘・職場の個人融資の審査などあらゆることを断る生活を送っていた。だが、ある時から『YES』と言うようになる。するとどうなる?

様々な選択肢が突きつけられるオムニバス的な映画で、各人みんな、インサイド・アウトというテーマに水面下で接触する。

ラストシーンに注目である。

役者志望のフリーターの男が、流されるままの自堕落な生活の果てに借金を作らされ、闇バイトに手を染める。何かあってもヘラヘラして逃げ、ごまかし、自分を偽り、人生を浪費し続ける。だが、そんな人生のツケ払いも、最終局面に来た。まだその道を選ぶか。それとも。

この映画は極めて重要な『資料』である。

運営者

運営者冒頭にも書いたように、人間は生まれながらにして自由ではなく、「自由になっていく」のだということを主張している点で、ソクラテス、ブッダ、イエスらの賢人の意見は一致しています。人間は無知から脱却することによって、真実と虚偽、善と悪、正義と不正を区別することを学ぶことによって自由になる。それはどういうことでしょうか。例えば今回の映画やアリストテレスのこんな言葉と共に、考えてみましょう。

MOVIE RECIPEトップページはこちら。