MOVIE RECIPE

MOVIE RECIPEトップページはこちら。

- レシピ数:5

- 紹介映画:76

当記事は半分まで無料で閲覧可能です。また、下記『MOVIE RECIPE1:冒険者たち』が全て無料で閲覧できるようになっていますので、参考までに。

1.『10代に観たいヤンチャ映画』

やんちゃというのは『いたずら』や『悪さ』を意味し、この場合『羽目を外し過ぎないように』という警告も暗に込められている。

今回配合するレシピはこちらです!

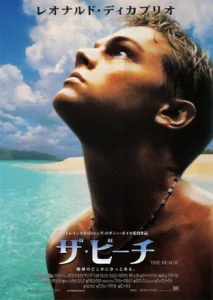

- 『ザ・ビーチ』

- 『スプリング・ブレイカーズ』

- 『17歳のカルテ』

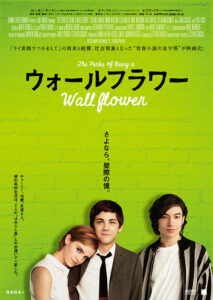

- 『ウォールフラワー』

- 『ソウル・サーファー』

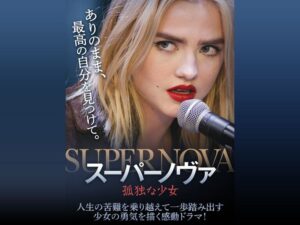

- 『スーパーノヴァ 孤独な少女』

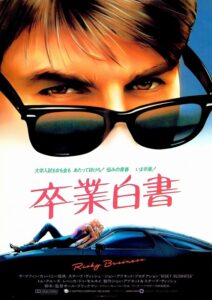

- 『卒業白書』

- 『理由なき反抗』

- 『マーヴェリックス/波に魅せられた男たち』

- 『HOT SUMMER NIGHTS/ホット・サマー・ナイツ』

- 『アウトサイダー』

- 『アンハサウェイ裸の天使』

- 『チャーリー・バートレットの男子トイレ相談室』

- 『チャット』

- 『ライオット・クラブ』

- 『スタンド・バイ・ミー』

- 『キッズ・リターン』

この少年は10代というよりは青年で20代前半あたりだが、ほとんど同じだろう。10代後半になればそのあたりの年齢の人と遊ぶことは日常茶飯事的に多発する。それに、何かを求めて行ったことがない場所に目を向けたり足を運ぶことも多い。だが、それは常に未知の危険と隣り合わせだということを覚えておきたい。

非常に下品に見えるかもしれないが、事実こういう若者は大勢いる。そこから目を逸らさない強さが欲しい。最も理想的なのは、こういう人々を見下すこともなく、どうしてこうなったのかと冷静に分析し、そのリスクの大きさを真正面から受け止め、刹那的な人生のメリット、デメリットについて内省し、教訓にすることだ。私も近い生き方をしていたので、客観視するとこうも危なっかしいものかと、肝を冷やした。

実話ベースの物語で、自らも境界性パーソナリティ障害で精神科入院歴のあるウィノナ・ライダーが主演を務める。薬物大量服用による自殺未遂を起こして精神科病院に収容されるところからスタートし、精神病院で同じような若者たちと様々なドラマを展開する。

高校1年生の少年が、年上の美少女生徒に惚れ、近づき、そのうちその周りの人間関係に揉まれていく。その中にはその時期ならではの好奇心から来る刹那的なやんちゃ行為も多々あり、うぶな彼はそれらの翻弄されながらも高校生活を満喫する・・はずだった。

13歳のときに鮫に襲われて片腕を失いながらも、サーファーを目指したベサニー・ハミルトンの実話を描いている。よって、これは不良行為というよりは波乗りそのもののリスクや、大自然の驚異について啓蒙する教訓映画でもある。

現代を生きる10代の女性の切実な悩みを描いていて、アメリカということもあり、LGBTやドラッグ、パーティといった問題が出てくるが、それが日本人からすれば『ほどよい危険な経験』になっていて、観る人からすればなかなか壮絶なものになっている。

高校3年生の少年が、両親不在の間に巻き起こす騒動を描いている。大学受験を控えて「未来の企業家研究」の授業にも出席しているが、頭の中はSEXのことでいっぱい。それが思春期というものだ。それ自体はいい。だが、彼の場合少し羽目を外しすぎたようだ。

17歳の少年がケンカをして警察に連行される。類が友を呼んで警察署や学校で次々と不良交友が作り上げられていく。敵対関係もできる。ナイフが飛び出る。様々な思春期にありがちな、無責任で刹那的な日々に、理由などないのか。

アメリカのサーファーであるジェイ・モリアリティを描いた伝記映画であり、本当にこういう少年が『いた』。ニッチなジャンルと、その短い人生がゆえに内容が薄いと言う人もいるが、私は最後の俯瞰から見た海のシーンを観て、何とも言えない感慨を覚えた。

高校を卒業したばかりの青年が、夏休みを叔母の家で過ごすことになる。だが、『ひと夏の好奇心』からか、町で有名な売人と仲良くなり、マリファナの売人をしてしまうことに。稼げる。だが、だからこそ得意になり、転落する。

オクラホマ州タルサで貧困層の若者のグループ「グリース」と、富裕層のグループ「ソッシュ」が対立していた。トムクルーズが脇役で出ている貴重な作品で、やはり『スプリング・ブレイカーズ』同様、10代の無責任で刹那的な人生が描かれる。私もそうだったのだが、冷静な視点を取り戻すと、こうも危険な生き方か。

ロサンゼルスの富裕層の娘で、アン・ハサウェイ演じる女子高生のアリソンは、育ちの良さとは裏腹に、仲間たちとドラッグやセックスに刺激を求める日々を送っていた。 だがそのうち悪い大人に目を付けられ、一線を越え始める。他作品同様、低俗な内容がゆえに低評価がつきがちだが、似たような生き方をした私からすれば、『若者など、こんなものだ』と知っているので、それに低評価をつける人に低評価をつけるつもりだ。

高校生のチャーリー・バートレットが、男子トイレで不良たち相手にカウンセリングをして金儲けをする。そのうちドラッグの売買にも手を染め始めるが、本人にその気がなくても、学校のような集合体では様々な角度から、様々なリスクが降りかかってくるものだ。

中学生やそこらの少女が、チャットに軽はずみに手を出す。その相手が、両親には言えない悩みや、話すのは微妙な話題などで盛り上がってくれるなら、気を許してしまうだろう。だが、取り返しのつかないことに繋がることもあると覚えておきたい。

オックスフォード大学に実在する上流階級の子弟限定の社交クラブ「ブリンドン・クラブ」をモデルにしている。何度も言うように自分たちもうるさく言えない青春時代を過ごしたのだが、客観視するとこうも胸糞悪く、腹立たしいものである。その客観視(メタ認知)を持てないのも青春時代の特徴だ。

この場合はまだ12歳やそこらなので、本人たちが超えたと思っている一線も可愛い範囲内で済んでいる。だが本人たちにとっては大冒険で、ある種、この時期の経験をどうとらえるかによって将来が決まるとも言える。音楽もふくめ、とにかく人生で一度は、観ておきたい名作だ。

最初は高校生の少年たちが大人の世界に踏み込み、さまざまな現実に直面する模様を描く青春映画。一人はカツアゲなどの不良行為に依存し、一人はそのうちボクシングに道を見出し始める。この映画が分かるのは特に男かもしれない。男は意固地で、見栄っ張りで、卑怯だからだ。だが、男にしかわからない生き方と、友情がある。

運営者

運営者書いたように私も『やんちゃ』で済まないくらいの道を歩きましたが、そのすべての経験が基礎になっています。それはマキャベリがこう言ったように、『天国へ行く最も有効な方法は、地獄へ行く道を熟知することである。』この世界に確かに存在する要素を、しっかりと経験したからです。しかしその刹那的な道は、破滅と虚無に繋がっています。私のように人の意見をテコでも聞かない人間は、経験するしかない。映画鑑賞も立派な経験です。参考にしたいですね。

2.『10代に観たい恋愛映画』

10代というのは自我を持って数年経ち、『その認識が最高でこの上はない』と思い込む時期だったり、好奇心が抑えられない時期だったりする。『青春の特権といえば、一言をもってすれば無知の特権であろう。』三島由紀夫がこう言ったように、決してその輝く青春時代を誰も否定はしないが、しかし、取り返しのつかない失敗はしてほしくない。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『あの頃、君を追いかけた』

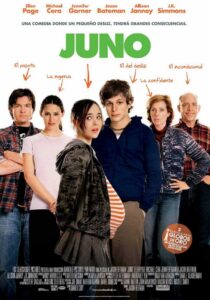

- 『JUNO/ジュノ』

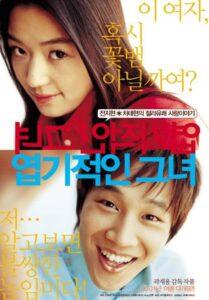

- 『猟奇的な彼女』

- 『ウォールフラワー』

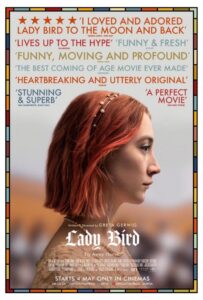

- 『レディ・バード』

- 『17歳の肖像』

- 『プレシャス』

この程度なら可愛い失敗であり、むしろ健全な青春映画と言える。もし教訓的な目で観るなら、『人生には取り返しのつかないこともある』こと、『チャンスは待っていても来ない。自分でつかむものだ』という言葉の意味を、映画を通して学びたい。

予期せぬ妊娠をしてしまった16歳の女子高生ジュノの9ヶ月間の成長を描く。だが実際には成長といっても、その時期のその程度の成長でしかなく、圧倒的な成長はないわけだ。つまり、子供が生まれてしまったらもう取り返しはつかない。この重要性を徹底的に知ることができる映画である。

特に男が認識したいのだが、女性というものは化粧をする特徴を持っていたり、苗字を変えたり、生理的な問題で不定愁訴を起こしやすいなど、色々と男と違う運命を背負っている。よって、表面に出ている姿だけが、その女性の実態ではないのだ。

この映画でも恋愛要素があるため、10代の共感ポイントがいくつもある。

特に女性が共感できるポイントがいくつもある最強映画。その理由は、映画批評集積サイトのRotten Tomatoesで批評家支持率100%を記録していたからだ。青春時代の甘酸っぱい思い出であり、湧き上がる本能的な欲求は、男も女も変わりはないことが分かる、ある種新時代の青春映画。

中流家庭の一人娘である16歳の女性構成は、成績優秀でオックスフォード大学を目指す優等生だった。だが、やはりまだ見識がなく、好奇心も抑えられない。それゆえ、社会のリスクに知らぬ間に接触してしまうことになる。

16歳の肥満した女子高生は、想像を絶する過酷な人生を強いられていた。様々な賞を総なめにした、衝撃の青春問題映画。

運営者

運営者その他、特にこの日本においてはキュンキュン系のアオハル映画がたくさんあり、そのジャンルにおいては世界と比肩する内容になっていると言えます。ただ、それを世界に持っていけるというわけではなく、ターゲットとなる世代が洋画より邦画青春映画を観がちという意味ですね。それもいいのですが、積極的に世界に目を向け、多様性と柔軟性を身に着け、ガラパゴス化しないようにすることが次の日本の未来に繋がります。

3.『様々な10代』

私もそうだった。前述したように、今が限界だと。これを『投影バイアス』、あるいは『固定知能観』と言うが、であるからしてこの時期は積極的に同世代の様々な立場にある人生を観てみたい。見聞を広めたいということだ。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『JUNO/ジュノ』

- 『プレシャス』

- 『17歳のカルテ』

- 『タナー・ホール 胸騒ぎの誘惑』

- 『ニコール・キッドマンの恋愛天国』

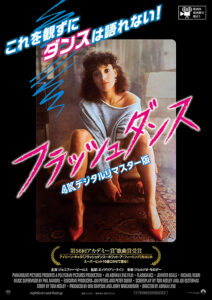

- 『フラッシュダンス』

- 『ある少年の告白』

- 『Love, サイモン 17歳の告白』

- 『あの頃、君を追いかけた』

- 『サムサッカー』

- 『早熟のアイオワ』

- 『ストーリー・オブ・マイライフ』

- 『孫文の義士団』

- 『プールサイド・デイズ』

- 『チェイシング/追跡』

- 『ヒトラーの忘れもの』

- 『7月4日に生まれて』

- 『いまを生きる』

- 『旅立ちの時』

- 『ティーンスピリット』

- 『15時17分、パリ行き』

まずは彼女たちのような人生を、男女ともに見るべきだ。私の知人も中学時代に妊娠した、&させてしまったが、両者とも知り合いだったので、何とも言えない気分に陥るだけだった。結果は、限定されるので書かないようにしよう。

JUNO同様に観ておきたいとある10代の女性の運命。もっと複雑で過酷な人生を強いられている。

リストカットや自殺未遂、ドラッグやセックスにハマってしまうのがこの時期なのは、何度も言うように『これ以上の展開が考えられないから』だが、彼女らのように本格的に病気と闘う人たちもいる。

そこまで波乱に満ちた展開はないので、逆に一番共感できるかもしれない。若い時代の有名俳優を観れる特徴がある。

『どこにでもある10代の青春ムービー』だが、ニコールキッドマンとナオミワッツの貴重な共演シーンを見ることができるので、そこは貴重である。だがオーストラリアの映画だから、その意味で各国の青春時代を覗ける点はメリットがある。

どうしてもダンサーになりたいという女性はそう多くはないが、実在する。その意味で、彼女のような人生も目を逸らすべきではない。

実際に存在する、同性愛者の少年少女を「矯正」させる「救済プログラム」を題材に、ゲイの少年と信心深いキリスト教徒の両親の衝突と苦悩を描く。キリスト教では同性愛が認められていないから、特にこの父親が厳格な態度で彼に衝突する。

高校生の少年は同性愛者であったが、その事実を周囲の人間に隠して生きていた。この映画は、新たな時代を切り拓こうとする意志が垣間見える映画で、異性愛以外は考えられないという常識の中で生きる人は、不思議な雰囲気を観ることになるだろう。

台湾映画だから、台湾の青春時代がどういうものなのかということが単純に勉強になる。観れば分かるが日本人と何も変わらないし、日本についても好意的(?)な方向で描かれるので、この映画を観ると言語が違う損失のもったいなさを身に染みることになる。

アメリカ・オレゴン州に住む17歳の内向的な少年は、親指をしゃぶる癖が未だに治らない。そういう癖のある人に対して使う言葉が『サムサッカー』である。バカっぽい内容に見えて、かなり奥が深い話だ。

『プリティリーグ』等で有名な俳優のロリ・ペティが、自身の少女期の実話を基に描いた作品。実際にこういう10代の時期を過ごしたなんて、目を疑うが、こういう現実も存在するのだ。

姉妹の物語で、10代と限らず長年の時間感覚の中で彼女たちの成長を観るのだが、『レディ・バード』の監督ということもあって、女性の共感ポイントが多い作品となっている。

これが実話かどうかはわからないが、このような流れが中国に確かに存在したことは事実だ。ここでもとある若者が、極めて重要な役割を担う。

14歳の少年は、離婚した母親と共に生活しているが、母親の新しい恋人との関係に悩んでいた。ある年の夏、互いの家族を連れて自身のサマーハウス(別荘)で過ごそうと提案し、嫌々ながら奇妙で微妙なひと夏の暮らしが始まる。

これは衝撃的な映画で、★2がつくような問題作である。だが、私がもし★をつけるとしたら5だ。つけない主義だが。とても奥が深い。深すぎるから『追跡』などという邦題がつく。そっちの方向でまとめた方が分かりやすいと思うからだ。だが、違う。そういう映画ではない。この映画が分かるような大人になってもらいたい。

第二次世界大戦が終わった後のデンマークは、ドイツを心底から憎んでいた。その対象はヒトラーだけではなかった。例えば、このデンマークでは捕虜だったドイツの少年兵に地雷の処理をさせたのだ。大人たちの後始末をする10代の若者。哀しい現実である。

戦争を志願する人が、どのような少年時代を過ごしたかということが分かる実話系映画。キューバ危機に、ベトナム戦争。確実に自国が危機にさらされる。だが、彼の人生はその戦争によって大きく大きく、狂わされていく。

思考能力が発達している賢い若者用の映画だということは、彼らが属する会の合言葉はヘンリー・デイヴィッド・ソローの回想録『ウォールデン 森の生活』にある一節だとか、そういう話でもう伝わってくる。よって、大人が観る映画でもある。大人にならないとこの映画の価値が見えてこないかもしれない。

反戦活動家のテロリストとして指名手配されている両親と逃亡生活を送っている17歳の少年の葛藤と成長が描かれる。世界には実にいろいろな環境で生きる10代がいるものだ。

スター歌手になることを夢見る少女が描かれる映画で、単発で考えるとチープだが、こうしてまとめれば『こういう人もいる』という付加価値がつけられる。

少年時代、薬に頼って生きるしかないと言われた出来損ないの少年たち。だが、彼らは自分の人生を諦めなかった。自分の人生が何のためにあるのか、人一倍熟考した。そして遭遇したのだ。それは、15時17分のパリ行きの列車の中の出来事だった。

運営者

運営者私も少年時代は『世界一不幸な環境に生きている』と自負していたため、積極的に世界の現実を直視することは効果的な教育となります。そうした被害者意識を持つ若者は、往々にして『確かにそれ相応の現実を生きている』事実を抱えている。しかし、もっと過酷な環境で生きる人もいるということを、誰かの口からじゃなく、自分の目で確かめるというのが一番効くんです。

4.『僕たち、私たちの青春(日本・アジア)』

日本やアジアの様々な時代の人間の青春を描いた青春ムービーのまとめ。

今回配合するレシピはこちらです!

- 『耳をすませば』

- 『時をかける少女』

- 『サマーウォーズ』

- 『BECK』

- 『バクマン。』

- 『ビリギャル』

- 『キセキ -あの日のソビト-』

- 『何者』

- 『溺れるナイフ』

- 『僕は明日昨日の君と』

- 『カノジョは噓を愛しすぎてる』

- 『NANA』

- 『火花』

- 『あの夏、一番静かな海。』

- 『きっと、うまくいく』

- 『クローズZERO』

中学生の月島雫と一人の少年が出会い、恋愛を紡いでいく青春物語。この映画の影響で『カントリーロード』を知らない日本人を探す方が難しくなっている。

紺野真琴が主人公として繰り広げる青春ストーリー。テーマは「青春」そのもので、現実的に”今”を生きている女子高生の姿を描いている。彼女は原作の主人公であった芳山和子の姪だという。

インターネット上の仮想世界とリンクする世界を舞台に、インターネットの中で起った世界を揺るがすサイバーテロと、それに立ち向かう田舎の大家族の現実社会でのつながりとインターネットを介した世界中の人々とのヴァーチャルなつながりが描かれる。

キャッチコピーは「奇跡の出会いによって生まれたバンド、ベック。青春のすべてが、ここにある。」。

漫画家として生計を立てられる確率は10万人に1人、つまり0.001%。これは弁護士らのそれよりも遥かに低い可能性である。しかもその人たちが得られる収入はサラリーマン以下。王道漫画の頂点にいる数人の漫画家は、ごくごく稀にしか現れない漫画界の天才エリートそのものなのである。

素行不良のギャルであり、高校2年生で小学4年生程度の学力しかなかった少女・さやかちゃん(小林さやか)が、坪田の指導を受け、周りと助け合い学力偏差値を上昇させ慶應義塾大学総合政策学部に現役合格するまでを描いた実話。

GReeeeNの楽曲「キセキ」の誕生までの実話がもとになっている。

自分に自信がない若者たちの物語。SNSを気にして人に何と言われるか、どう思われるかを気にして生きている現代を生きる人たちにスポットライトを当てている。

作者曰く、題名中の「ナイフ」とは「十代の自意識」であり、破裂寸前の十代のこころと、剥き出しの刃物のような青春の情景を多彩に描いている。

ネタバレになるのであまり書けないが、この不思議なタイトルを考えながら内容を楽しみたい。

メジャーデビューするほど人気のバンドと、そのファンの女子高生との人間関係を軸に展開される。

東京に住む彼氏と同居するため上京する小松奈々、ミュージシャンとして成功するため上京する大崎ナナ、出身地は異なるが同い年の2人のNANAは新幹線の中で出会った。その後、ひょんなことから奈々とナナは同居することとなる。さらに、ナナの所属する BLACK STONES と恋人の本城蓮が所属する TRAPNEST、2つのバンドのメンバーたちを交え物語は進んでいく。

お笑いタレントの又吉直樹が書いた初の中編小説で、板尾創路監督により映画化された。売れない芸人が人気芸人になるために奮闘する模様が描かれる。

聴覚障害の青年が、収集車でのごみ回収を仕事としている。ある日先端の欠けたサーフボードを見つけ、持ち帰る。彼はそのボードに発泡スチロールを継ぎ合わせ、同じ障害を持つ彼女を誘い海へ。ただ、サーフィンをするだけの物語なのだが、なぜか決して馬鹿にできない一つの完成された人生がここにある。

インド屈指の難関工科大学ICE(Imperial College of Engineering)で学ぶ3人の青年。そのうち、ランチョーという人物の天才ぶりが随所で垣間見える。だがこの男、どうやら何か隠し事をしているらしい。

高橋ヒロシの漫画『クローズ』を原作とした2007年10月27日公開の日本映画。この漫画は当時の不良少年たちのバイブル的な存在だった。

運営者

運営者青春映画がもっとも刺さるのは青春時代にいる人々です。その時期は一種の魔法がかかっています。魔法の中には人を不安にさせたり、心拍数を変えたりするような黒魔法もある。また逆に、人を高揚させたり、テンションを引き上げる白魔法もある。例えば、ハロウィンやクラブシーンを思い出してみると、そこには9割以上の割合で若者だけがいて、大きな声を出したり異性の目を気にしたり、羽目を外しています。

大人になると冷静になる。それはある種の魔法が解けた証拠とも言えるでしょう。しかし、そういう時期はとても楽しい。私も振り返って、とても楽しかったと自覚しています。

5.『僕たち、私たちの青春(欧米)』

欧米の様々な時代の人間の青春を描いた青春ムービーのまとめ。

今回配合するレシピはこちらです!

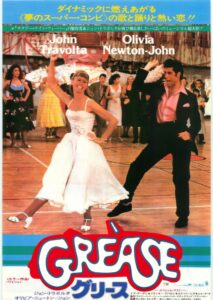

- 『グリース』

- 『ザ・ビーチ』

- 『スーパーノヴァ 孤独な少女』

- 『卒業白書』

- 『モーターサイクル・ダイアリーズ』

- 『あと1センチの恋』

- 『愛を読むひと』

- 『ラ・ラ・ランド』

- 『サタデーナイト・フィーバー』

- 『フラッシュダンス』

- 『カクテル』

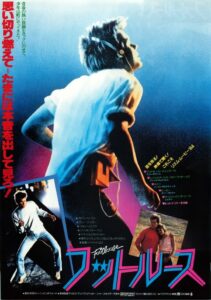

- 『フットルース』

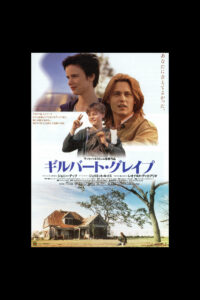

- 『ギルバート・グレイプ』

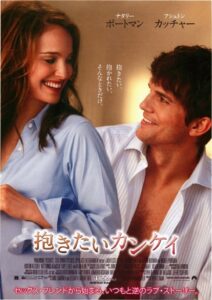

- 『抱きたいカンケイ』

音楽と映画を融合した本作は1960年代ディスコブームの再燃を到来させ、劇中に挿入されたビー・ジーズ(BEE GEES)のディスコ・サウンドによるフィーバー現象は、現在のダンス・ミュージックへつながる。ジョン・トラボルタの出世作である。

何かを求めるように、一人旅でタイにやってきた青年。だが、新しい事をしようとしても、結局、同じ事の繰り返し。だがそんなある日、『謎の孤島』の話を聞きつける。そこはどこか、今の自分に新しい何かを与えてくれるような気がした。

母親が薬物乱用者で、男性関係もかなり乱れた状態にある、という家庭環境で生活する主人公の娘。彼女はまだ10代であり、その破綻した環境を適切に処理して自分と切り離し、冷静に対処できるだけの自我は独立していなかった。ゆえに彼女も乱れていくが、唯一大事にしていた『歌』という希望の光を頼りに、人生の命綱を手繰り寄せていく。

トムクルーズがワイシャツにブリーフ姿で踊るこのシーンは有名になった。

チェ・ゲバラの若き日の南米旅行記『チェ・ゲバラ モーターサイクル南米旅行日記』をもとに作られている。先輩の「放浪科学者」こと生化学者のアルベルト・グラナードと共に1台のバイク(ポデローサ(怪力)号)にまたがり、12,000キロの南米大陸縦断旅行へ出かけるチェは、ここで何を見て、革命家になったのか。

『JUNO/ジュノ』と併せて観たい。

これも映画館で観ることが前提かもしれないが、観る者を魅了する力強く、それでいて切ないロマンティックな物語を堪能することができる。エマストーンは『スーパーバッド 童貞ウォーズ』の際には脇役レベルだが、『女王陛下のお気に入り』、『クルエラ』等を通して確実にキャリアアップしている。

音楽と映画を融合した本作は1960年代ディスコブームの再燃を到来させ、劇中に挿入されたビー・ジーズ(BEE GEES)のディスコ・サウンドによるフィーバー現象は、現在のダンス・ミュージックへつながる。ジョン・トラボルタの出世作である。

時代が古く、芸人のネタにされることも多く、かつ音楽などもパロディに使われることが多いから見下しがちだが、いざ観てみると、若さや夢や、躍動感があふれる最高の映画の一つだということがわかる。

人生を模索しながらバーテンダーをはじめ、そのうちそれが本職になった一人の男。もちろん恋愛にも真剣である。だが、ふとした至りで失敗。彼女はそれに失望する。矢継ぎ早に、衝撃的な事実も発覚する。果たして彼は、この恋愛を成就できるか。

流れ的には『サタデーナイトフィーバー』から来ているが、あまりにも有名なこの音楽と、軽快で楽しいダンスシーンがこの映画の価値を最高に盛り上げている。何かのCMでこの曲を聴いたことがあっても、この映画を通して聴くこの曲には到底かなわない。

ジョニーデップ演じる主人公の青年ギルバートは、食料品店で働きながら重い知的障害を持つ、ディカプリオ演じる弟と、夫の自殺から7年間も家から出たことがない肥満で過食症の母等と一緒に暮らしていた。警察沙汰になるほどの弟の奇行に振り回されるも、彼らの絆は決して切れない。

体だけの気楽な関係を始めた男女が、次第に相手を愛するようになることから起こる葛藤を、コミカルに描いたロマンティック・コメディ。

13歳のときに母親が自殺し、かつて母親を捨てたも同然に扱った水兵の父に引き取られた。だが父は現地の売春婦に溺れる生活破綻者で、彼もフィリピン人から暴力を受けて育った。帰国してからも父親は娼婦に溺れ続ける生活を変えなかった。その複雑な家庭環境が、彼から『愛』の姿を覆い隠す。

運営者

運営者描写がリアルなのは、あるいはリアルだと感じるのは1950年代くらいからの人々の青春の時代です。ちょうどBTTFの時代とか、そのあたりですね。ヘプバーンやマリリンモンローらが活躍した時代。その後、『グリース』などの時代になり、『サタデーナイトフィーバー』等の時代になります。それ以前の話になるとあまり想像ができないのはなぜでしょうか。もうあまり資料がないからなのか。あまり遊び場がなく、地味な映像になってしまうからなのか。

そう考えると、『青春時代=刹那的で派手なもの』であるというイメージが思い浮かびます。しかし、そのイメージ通りでいいのでしょうか。もしかしたらもっと前の時代の人間は、青春も何もなく、あったのは豊かな自然と、家族を筆頭としたわずかな人間たち。そして、動植物。ちょうど、『もののけ姫』などの様子を見ると、そうした風景が目に浮かびますね。

アシタカの青春時代に、『刹那的で派手なもの』というイメージは似合いません。しかし、カヤやサン等と織り成した人間模様は、青春そのもの。そこには現代ではもはや見られなくなってしまった、厳かで尊く、気高い『ひと時』がありました。

MOVIE RECIPEトップページはこちら。