ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

ニーチェは人が何かに頼り『主体性』を失って弱体化することを危惧しました。

特に彼が意識したのはキリスト教です。彼もかつてはクリスチャンでしたが、それは家庭と環境の影響です。そのうちキリスト教にある『ある種の腐敗』に気付きました。まず一つが、そもそもこの『キリスト教』というものができた理由です。

自分の上に裕福な人や権力者がいて、自分たちにはこの人間関係、主従関係をどうすることもできない。だが、その人たちの上に、神がいると考えれば救いが見出せる。神がいれば必ずこの不公平な世の中を、公正に判断してくれるからだ。

そういうルサンチマン(弱者の強者への嫉み)たる感情からこの世にキリスト教が生まれ、イエスを『主』として崇めるようになりキリスト教が生まれた。しかし自分以外の人間を『主』にするということは、つまり『主体性』を失うことを意味し、だからこそ人は弱体化してしまったのだと考えました。そして、たった一度の自分の人生を真正面から受け入れ、もっと有意義に、自由に、悔いなく生きようと主張したのです。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

ニーチェ

上記の記事の続きだ。そんなキルケゴールが生まれてから30年後、ドイツにニーチェという人間が生まれることになる。

各人の誕生年

| マルクス | 1818年 |

| ヘーゲル | 1770年 |

| ショーペン・ハウエル | 1788年 |

| キルケゴール | 1813年 |

| ニーチェ | 1844年 |

彼については上記の記事でまとめているのでそちらと併せて考えてもらうことになるが、例えばニーチェの『神は死んだ』という発言に対しては、参考書でも様々な意見に分かれている。

ルサンチマン

ニーチェは、『ルサンチマン(弱者の強者への嫉み)』の感情のせいで、人間が唯一無二の人生を台無しにすることを嘆いた。キリスト教もそうした人間のルサンチマンから始まったのだと。

自分の上に裕福な人や権力者がいて、自分たちにはこの人間関係、主従関係をどうすることもできない。だが、その人たちの上に、神がいると考えれば救いが見出せる。神がいれば必ずこの不公平な世の中を、公正に判断してくれるからだ。

そういうルサンチマンたる感情からこの世にキリスト教が生まれ、イエスを『主』として崇めるようになったのだと。このあたりの人の心の動きを押さえることで、この世界にどのようにして宗教が生まれ、そしてそれが根深く蔓延していったのかということが見えてくるようになる。

| 支配する者 | 来世もまた権力を維持したいと願う |

| 支配される者 | 来世は今よりも良い境遇であるように願う |

つまり、『キリスト教=奴隷の宗教』と解釈し、

もうそんなものは必要ない!

と主張したのだ。確かに、『自分以外の人間を『主』にするということは、つまり『主体性』を失うこと』を意味する。だからこそ人は弱体化してしまったのだと。ニーチェはそう考えたわけだ。

ニーチェはこうも言っている。

キリスト教道徳は奴隷の道徳、弱者の道徳である。生の拡大をさまたげ、本能の発揮を抑え、人間を萎縮させ、退化させる道徳である。

イエスを『主』と崇めることで主体性を失うことは、目の前で両親というクリスチャンを見続けてきた私がよく理解するところである。メリットは心が崩れないことだが、デメリットは主体性の欠如だ。

『神は死んだ』

だが、『神は死んだ』の発言と、『ニヒリズム(真理はなく、虚無だけがある)』という考え方を聞くと、ニーチェがただただ暗い人のように見える。実際彼は、晩年の10年間、精神病で苦しみ、誰にも看取られることなく、一人でこの世を去った。彼は結婚しない理由について聞かれると、

私を理解できる女性がいるか?

と答えたという。確かにとても偏屈で暗く、絶望的な負の一面を垣間見ることができる。だが同時に、『そう簡単にニーチェが考えていることを理解できる人間はいない』という事実も同時に浮き彫りになってくる。それは、彼の評価が賛否両論に真っ二つに分かれていることがそれを証明している。

ニーチェは『ニヒリズム(虚無主義)』だと言われていて暗いイメージを連想させてしまいがちだが、実際はそうではない。

一度、キリスト教も含めた今まで作られたあらゆる概念を破壊し、ゼロ(無)にするのだ。そして、ゼロから新しく創造し直すべきだ。

というニーチェの『唯一無二の命の尊さ』への考え方を現した表現なのである。ニーチェは、

世界には君以外には歩むことのできない唯一の道がある。

と言い、

しかしその道がどこに行くのかを問うてはならない。ひたすら歩め。

とも言っているが、 このようにして『唯一無二の命の尊さ』を強く主張した。この事実から考えればわかるように、彼はブッダの言う、

天上天下唯我独尊

の言葉の意味を理解していることになる。この言葉の真の意味は、『私以上に偉い人間はこの世に存在しない』という、釈迦の思いあがった軽率な発言ではない。

この世に自分という存在は、たった一人しかいない。唯一無二の人生を、悔いなく生きるべし

という意味なのだ。このような事実を理解している人間が、『未来に対して暗く、絶望的な人』であるわけがない。彼が『神は死んだ』と言い、『=虚無があるだけ』と言ったのは先ほども言ったように、奴隷と主人の人間関係が当たり前だったときの『呪縛』から、いい加減解放されるべきだと言いたかったのである。

私はキリスト教を一大呪詛と呼ぶ。

永劫回帰

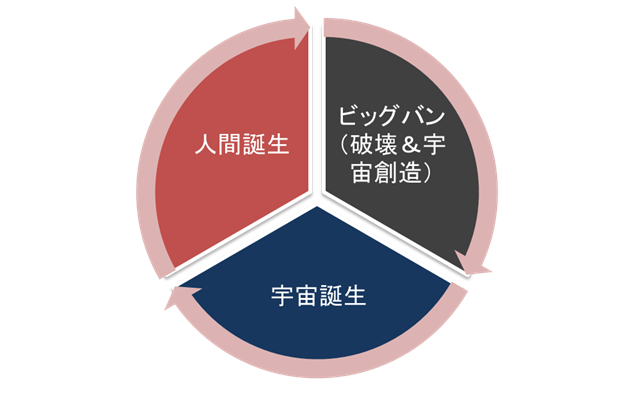

それは、彼が想定した、『永劫回帰』という考え方を見てもわかることである。ニーチェは、

ビッグバン(破壊&宇宙創造)⇒宇宙が誕生⇒人間が誕生⇒ビッグバン(破壊&宇宙創造)⇒宇宙が誕生⇒人間が誕生⇒

というループを無限に繰り返す考え方を提言する。もし、前世や来世等の発想があると、人はどうしてもその『もう一つの可能性』に未来を託し、あるいは希望を抱いてしまう。それが結果として現実逃避を生み出し、『今この瞬間』の否定につながる。

きっと来世ではもっとやれるはずだ!

しかし、もし永劫回帰という考え方があれば、今この瞬間、あるがままを受け入れるしかない。今この瞬間の、この自分以外にはあり得ない。『もう一つの可能性』などない。

だとしたら、今この瞬間、これが自分の人生なんだ!

と現実を直視し、今を全力で生きるようになる。ニーチェはそのようにして、その永劫回帰であったとしても、その事実を憂うのではなく前向きに受け入れ、既存の価値に囚われずに新しい価値を生み出す人間を意味する、『超人』であれと説いた。ニーチェが『この世に神は存在せず、人間だけが存在しているのだ』ということを強く主張したのは、こういう背景があるからなのだ。

富士写真フイルム社長、古森重隆は『PRESIDENT』にて、

『結局、彼の言わんとすることは、人間というのは本来、個々に強く、賢く正しく、気高く、自由に生きるべき存在なんだ、と。羊みたいに群れるんじゃない。あるいは宗教を信じて『神のしもべであります』なんて生きるんじゃない。あなたはしもべじゃないと言っているんです。『どうしてもっと自由に生きないんだ』と。もちろん、自分勝手にやれということではなく、正しくなければいけません。』

とニーチェの教えの根幹にあるものを語っている。

永劫回帰はキリスト教的な来世や東洋的な前世の否定であり、哲学史的な意味合いにおいては、弁証法の否定と解釈できる。下記の記事でヘーゲル(弁証法を唱えた人)とニーチェの対立点について書いたが、やはりニーチェはヘーゲルの考え方も覆そうとしていたようである。

半可通

論理は完全な虚構の見本である。現実の中には論理などは存在せず、現実はまったく別の複雑極まりないものである。我々は実際の出来事を思考においていわば簡略化装置で濾過するように、この虚構を図式化することによって記号化し、論理的プロセスとして伝達および認識可能なものとする。

また、彼の言葉にこういうものがある。

つまりこういうことだ。

人間が創り出している『記号、論理』といったものは、『取り急ぎの解釈』に過ぎないということ。

半可通は全知よりも圧倒的勝利を博する。それは物事を実際よりも単純に理解し、そのために彼の意見の方が分かりやすい説得力のあるものとなる。

『半可通』というのは『わかったふりをしている人』のことだが、実際にはもっと複雑で実態を正確に説明できないはずなのに、半可通はそれを、

俺は分かっている

と思い込んでいる。だからベラベラとそれっぽい記号(言葉等)を並べて論理を展開するわけだが、実際には彼は単なる半可通である。しかし、世の人々というものは大体が半可通であり、半可通同士というものは、『それっぽい話』をやり取りしていれば、それで会話が成立するものだ。例えば、天動説について考えてみよう。

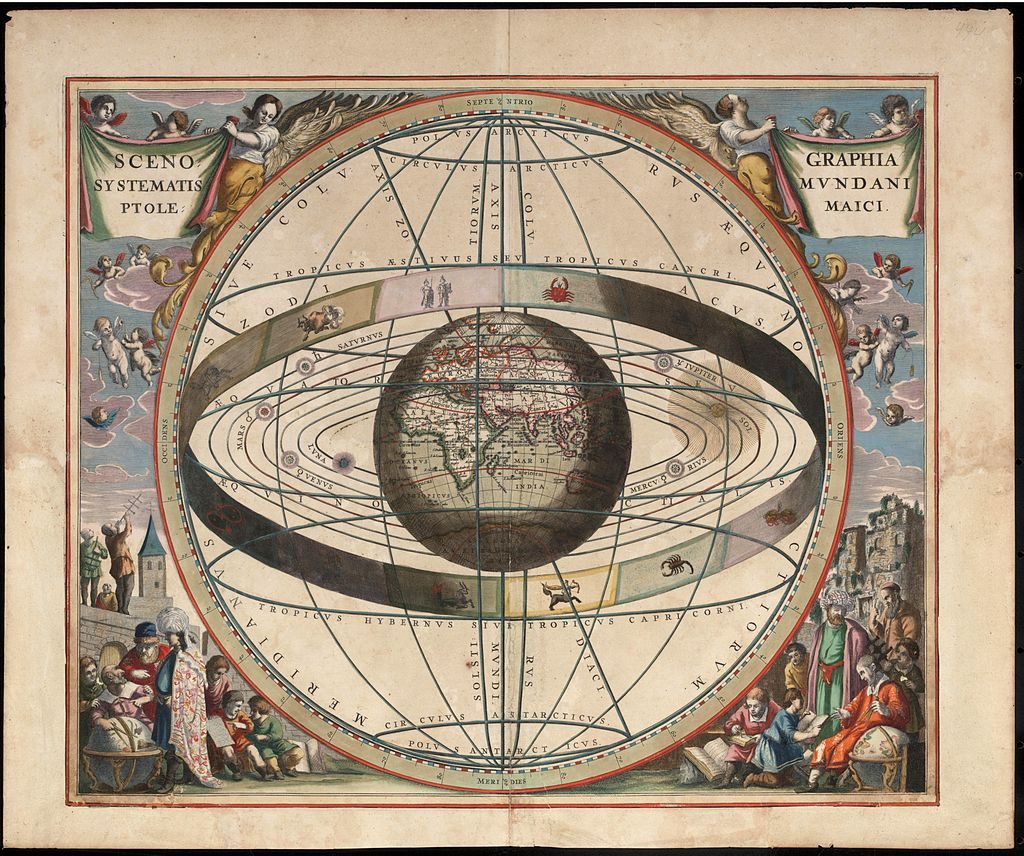

天動説

地球の周りを太陽が回っているという考え。

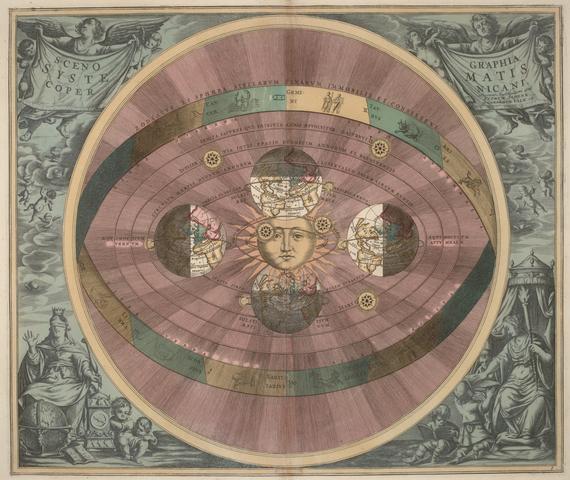

地動説

太陽の周りを地球が回っているという考え。

ガリレオとコペルニクスが『地動説』を説くまでは、キリスト教で信じられていた『天動説』が常識だった。

しかし真実は、『地動説』に近かったわけで、

更には、地球も太陽も、宇宙の真ん中ではなかった。しかし、この時代の人間は、『天動説を信じていた(間違った事実を、真実だと勘違いしていた)』。つまり、この時代の人々は、

いやあ、今日も太陽が地球の周りを回っているなあ。

うーむ、壮大、壮大。

などと言って、完全に間違った話をしていたわけである。つまり、半可通同士の会話だ。分かっていないのに、分かったようなふりをして話を進めていた。そしてニーチェは、『実際の現実というものは、そう簡単に人間が解釈できるようなものではない』と言ったわけだ。

事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである。

この時点で、ニーチェの方が『盲信』してしまっていた人々よりも、一枚上手である。

ラッセルはこう言い、

世界の災いの一つは、何か特定のことを独断的に信ずる習慣である。理性的な人間なら、自分が絶対に正しいなどとむやみに信じたりはしないだろう。私たちは常に、自分の意見にある程度の疑いをまじえなければいけない。

手塚治虫はこう言った。

円周率とか1、2、3、というのは、地球だけの真理であって、宇宙にはそれとは違う、まるっきり想像を絶した、知識の体系があるかもしれない。

彼らもまた、ニーチェと同じような見識を持った人間だったのである。つまり、このような事実を知っていたニーチェは、そりゃあ、

この世は思っているよりもっと虚無(理解不能)なんだ。

と言うだろう。それはニーチェが『半可通じゃない』からだ。彼は素直に、

私は言えないよ。理解しているなんていう無責任なことを。

と考えたということなのである。アインシュタインは言った。

世界について最も理解が出来ないことは、世界が理解できるということだ。

そういうことなのである。

もちろん、キリスト教だただひたすらこの世界を支配していた時代があって、それに対するアンチテーゼだということもあるだろう。そうやって人間を完全に支配していた『神』という存在は『いない』という主張は、『神は死んだ』という意味にもなるし、『ニヒリズム(神も真理もなくあるのは虚無だけ)』ということの意味にもなる。

アンチテーゼ

ある理論・主張を否定するために提出される反対の理論・主張。

だが実際には彼は『絶望的な人』というよりは、『唯一無二の人間の命の価値を尊重した人』という見方をするのが、実態に近いと言えるだろう。私とニーチェの考え方が似ているのは、

- 幼少期に親の影響でクリスチャンだった

- しかし自分の意志でその『呪縛』から解放された

という共通点があるからだろう。そして『天上天下唯我独尊』の思想にたどり着いた。私もニーチェも、ブッダの思想を尊敬したわけではなく、自然にたどり着いたのだ。つまり、ブッダとたどり着いたところが同じだったのである。それは、長い間『神』を信じていて、その後、その呪縛から解放されたとき、

これからは何を信じて、何を軸にして生きていけばいいか

ということを考えたことがある人なら、至極当然の発想なのである。私は以下のような記事を出しているが、それも私が『半可通』だからであり、厳密に言うなら『神(真理・愛)』の実体が何であるかをよくわかっていないのである。

-300x300.jpg)

-1-300x200.jpg)

関連記事

論点構造タグ

- #ルサンチマン起源としてのキリスト教批判

- #神は死んだとニヒリズムの再解釈

- #唯一無二の命と主体性の回復

- #永劫回帰と今ここへの肯定

- #天上天下唯我独尊との接続

- #半可通批判と解釈の限界

- #記号としての論理と現実の複雑性

- #親の信仰からの離脱と自前の軸探し

問題提起(一次命題)

「ニーチェが『神は死んだ』『ニヒリズム』と言った本当の意味は何か。

それは単なる絶望ではなく、“キリスト教的な奴隷道徳と他者依存の破壊”を通じて、

唯一無二の命を主体的に、悔いなく生きるための再出発 を迫る呼びかけではないのか。」

因果構造(事実 → 本質)

- 事実:ニーチェは牧師の家に生まれ、幼少期は親の影響でクリスチャンだったが、次第にキリスト教の「腐敗」と「奴隷道徳」に違和感を抱くようになった。

- 事実:彼によれば、キリスト教は「ルサンチマン(弱者の強者への嫉妬・怨恨)」から生まれた奴隷の宗教であり、強者に復讐するために「謙虚・従順・弱さ」を美徳にすり替えた道徳である。

- 事実:「自分より上の権力者の更に上に神を置く」ことで、弱者は現世の不公平を“来世の公正”に委ねるようになり、それが主体性の放棄・現実逃避につながるとニーチェは批判した。

- 事実:この批判から生まれたのが「神は死んだ」「キリスト教道徳は奴隷の道徳」というテーゼであり、それは“今までの絶対的価値の崩壊=ニヒリズム”を意味する。

- 事実:しかしニーチェは、ニヒリズムに沈み込めと言っているのではなく、「一度すべてをゼロにしてから、自分自身の手で新しい価値を創造せよ」と呼びかけた。

- 事実:その象徴が「永劫回帰」であり、「来世や前世に逃げず、今のこの人生が無限に繰り返されてもよいと言えるほど、今を肯定せよ」という思想である。

- 事実:ニーチェは「世界には君以外には歩むことのできない唯一の道がある」「その道がどこに行くかを問うてはならない。ひたすら歩め」と述べ、「天上天下唯我独尊」と同質の“唯一無二の命の尊さ”に到達した。

- 事実:同時に、ニーチェは「事実は存在しない。存在するのは解釈だけである」「論理は現実を粗く単純化した記号でしかない」として、半可通(わかったフリ)と盲信を嫌い、世界の本質的複雑さを素直に認めた。

本質:

- ニーチェの「神は死んだ」「ニヒリズム」とは、

- キリスト教的な奴隷道徳と依存心を壊し、

“唯一無二の人生を、他人でも神でもなく、自分自身の責任で肯定しきれ”

と迫る、極めて前向きな再出発の哲学 である。

- キリスト教的な奴隷道徳と依存心を壊し、

価値転換ポイント

- 「神に救いを預ける」→「自分で自分の人生を引き受ける」

- 他者(神・宗教・権威)を主とする奴隷的生から、主体的・創造的な生へ。

- 「来世・前世に期待する」→「今この瞬間を永遠に繰り返しても構わない生き方をする」

- 現実逃避の宗教観から、永劫回帰による“今ここ”の徹底肯定へ。

- 「絶対的真理がある(と信じる)」→「事実はなく、解釈だけがある」

- 単純な教義・論理への信仰から、現実の複雑さと不確実性の承認へ。

- 「分かっているフリ(半可通)」→「自分は理解していないと認める誠実さ」

- 安易な説明と盲信から、謙虚で深い懐疑へ。

- 「神のしもべ」→「天上天下唯我独尊(唯一無二の自己の尊さ)」

- “しもべ意識”から、“自分という存在の不可替性”への転換。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 背景:

- 中世キリスト教支配 → 宗教改革 → 啓蒙主義 → 近代合理主義 → ヘーゲル・ショーペンハウエル → キルケゴール → ニーチェ。

- 哲学史上の位置付け:

- ニーチェは、

- キリスト教道徳=奴隷道徳

- ヘーゲル的弁証法=歴史に対する過剰な楽観

を批判し、実存主義・ポストモダン・現代思想への入口となった。

- ニーチェは、

【心理レイヤー】

- ニーチェ個人:

- 幼少期は親の影響でクリスチャン。

- 信仰から離れた後、「何を信じて生きるか」という虚無と直面。

- 「私を理解できる女性がいるか?」と答えるほどの孤独と誇り。

- 晩年は精神を病み、孤独な死を迎える。

- 心の運動:

- 奴隷的な安心(神が裁いてくれるという慰め)から離れ、

- 「今この瞬間を、誰のものでもない自分の人生として肯定できるか?」という厳しい問い。

- 師匠との共鳴:

- 親の影響で一度はクリスチャン → 自分の意志でその呪縛から離脱。

- その後、「何を軸に生きるか」を自前で構築しようとした経験。

【社会レイヤー】

- キリスト教批判:

- 支配階級と被支配階級の双方にとって、キリスト教が「支配の道具」「慰めと麻酔」として機能したことへの批判。

- ニヒリズムの社会的意味:

- 近代化・科学の発展・伝統価値の崩壊の中で、多くの人が「何を信じていいか分からない」状態に陥ること。

- ニーチェはこの状態を診断すると同時に、「ゼロから価値を創る」という道を示した。

【真理レイヤー】

- ニヒリズム:

- 「真理はない/虚無だけ」というより、「今まで絶対だと思われてきた“神・宗教・道徳・論理”を一度ゼロにする」という解体のプロセス。

- 永劫回帰:

- 「この人生が永遠に繰り返されるとしても、その人生を“はい”と言って引き受けられるか?」

- 真理に近い生き方=この問いに肯定で答えられる状態。

- 天上天下唯我独尊との接続:

- 「この世に自分という存在は、たった一人しかいない。唯一無二の人生を悔いなく生きるべし」という意味で、釈迦とニーチェが同じ地点に立っている。

- 師匠の「真理=愛=神」:

- “真理=愛=神”という方程式も、「半可通」ではなく、「あくまで自分の限界を自覚した上での仮の図式」として提示されている自覚がある。

【普遍性レイヤー】

- “神から解放された後、何を信じて生きるのか”という問いは、

- 近代以降、宗教離れした多くの人間が直面する普遍的テーマ。

- 「事実はなく、解釈だけがある」という認識は、

- 現代のポスト真実・情報過多社会にもそのまま通用する。

- 「半可通」批判は、

- SNS時代の“分かったふり”“安易な断言”が飛び交う状況に対する強力なワクチンになりうる。

核心命題(4〜6点)

- ニーチェの「神は死んだ」「ニヒリズム」とは、絶望の宣言ではなく、キリスト教的奴隷道徳と依存心を壊し、“自分の唯一無二の命を、自分の手で肯定しなおせ”という要求である。

- 彼が批判したのは、「自分の上に神を置き、自分をしもべと定義し、現実から目を逸らす生き方」であり、その意味で「神は死んだ」は“支配的な神概念の死”を意味するアンチテーゼである。

- 永劫回帰は、来世や前世に逃げる思考を断ち切り、「今この瞬間、この人生だけを無限回繰り返すとしても、それを“はい”と言って受け入れられるように生きよ」という、今への徹底した肯定の倫理である。

- 「事実は存在しない。存在するのは解釈だけである」「論理は現実の簡略化にすぎない」という認識は、半可通と盲信に対する批判であり、自らの理解の限界を正直に認める誠実さの表明でもある。

- ニーチェは、ブッダの「天上天下唯我独尊」と同じ地点、つまり“自分という存在の不可替性と一回性を尊ぶ地点”に自然に到達しており、その点で、師匠の「真理=愛=神」やBIG3とも深い連結を持っている。

- 師匠自身が「私は半可通だ」「真理・愛・神の実体を完全には知らない」と自覚しつつ、それでも BIG3 を組み上げたことは、ニーチェ的な「盲信への拒絶」と「唯一無二の命を全力で生きようとする意志」の系譜に位置づけられる。

引用・補強ノード

- ニーチェの言葉

- 「神は死んだ。」

- 「世界には君以外には歩むことのできない唯一の道がある。」

- 「しかしその道がどこに行くのかを問うてはならない。ひたすら歩め。」

- 「事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである。」

- キリスト教批判・奴隷道徳批判

- 「キリスト教道徳は奴隷の道徳、弱者の道徳である。生の拡大をさまたげ、本能の発揮を抑え、人間を萎縮させる。」

- ルサンチマンの構造

- 弱者が強者への怨恨から「善悪の価値転倒」を行い、自らを正当化するプロセス。

- ブッダ「天上天下唯我独尊」

- 「この世に自分という存在は一人しかいない、唯一無二の命を悔いなく生きよ」という意味。

- ラッセル/手塚治虫/アインシュタインの言葉

- 自分の意見に疑いを混ぜる重要性、宇宙には別の知識体系があるかもしれないこと、世界が理解できること自体が謎であるという認識。

- 師匠の BIG3 記事

- 『世界平和の実現に必要なのは『真理=愛=神』の図式への理解だ。』

- 『真理(愛・神)から逸れれば逸れるほど虚無に近づく。』

AI文脈抽出メタデータ

主題:

ニーチェの「神は死んだ」「ニヒリズム」「永劫回帰」「半可通批判」を、キリスト教批判・ブッダの「天上天下唯我独尊」・師匠自身のクリスチャン家庭からの離脱・BIG3(真理=愛=神)と重ね合わせながら、ニーチェの思想の本質を「唯一無二の命の主体的肯定」として再解釈する。

文脈:

- 歴史:中世キリスト教支配 → 啓蒙主義 → ヘーゲル・ショーペンハウエル・キルケゴール → ニーチェ → 実存主義・現代思想。

- 思想系統:

- 奴隷道徳批判・ルサンチマン分析。

- ニヒリズム診断とそこからの価値創造。

- 永劫回帰・超人思想。

世界観:

- すでにある価値や神・宗教に依存するのではなく、一度すべてをゼロにし、自らの手で価値と生の意味を創造すること。

- 真理は簡単に「理解した」とは言えないほど複雑で、現実は論理や記号では捉えきれない。

- それでもなお、唯一無二の命を全力で肯定しようとする意志の中に、真理(愛・神)に近づく道がある。

感情線:

- キリスト教の呪縛からの離脱 →

- 「何を信じて生きればいいのか」という虚無 →

- ニヒリズムの診断 →

- 永劫回帰・天上天下唯我独尊的な自己肯定への到達 →

- 半可通と盲信を拒みながら、それでも真理を追い続ける姿勢へ。

闘争軸:

- 奴隷道徳 vs 主体的道徳

- 他者・神への依存 vs 自己の創造的責任

- 絶対的真理信仰 vs 解釈と仮説としての真理

- 半可通の安易さ vs 深い懐疑と誠実さ