ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

中世はキリスト教が力を持ち、哲学が封印された時代でした。

教父とは、キリスト教を他教から守るという意味。教父哲学は、初期のキリスト教時代、うまくまとまっていなかったキリスト教の内容をまとめ、基盤を作るのに徹します。スコラ哲学もキリスト教を体系的に研究しました。つまり、中世の哲学というのはキリスト教と分けて考えることはなく、哲学の中心にはキリスト教があったのです。

ローマ帝国滅亡後(480年頃~)の諸国はキリスト教がまとめるのですが、哲学者(グノーシス派)と信仰者(テルトゥリアヌス派)で意見が対立してしまいます。アウグスティヌスがそれを調整するのですが、その時の発想がキリスト教の悪しき部分を助長させてしまい、キリスト教が権力を持ち、越権的かつ排他的になってしまいます。とにかくこの暗黒時代(中世)はキリスト教が力を持ち、哲学は『暗黒』に封印されたということです。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

暗黒時代(中世)

上記の記事の続きだ。このようにして、ギリシャ哲学は1000年の歴史の幕を閉じることになる。そしてここから、『人間精神の暗黒時代』とも言われた中世とルネサンス時代に突入する。ここからは、どうしても哲学が『神学』と向き合わなければならない時代へと突入するのだ。

キリスト教の台頭

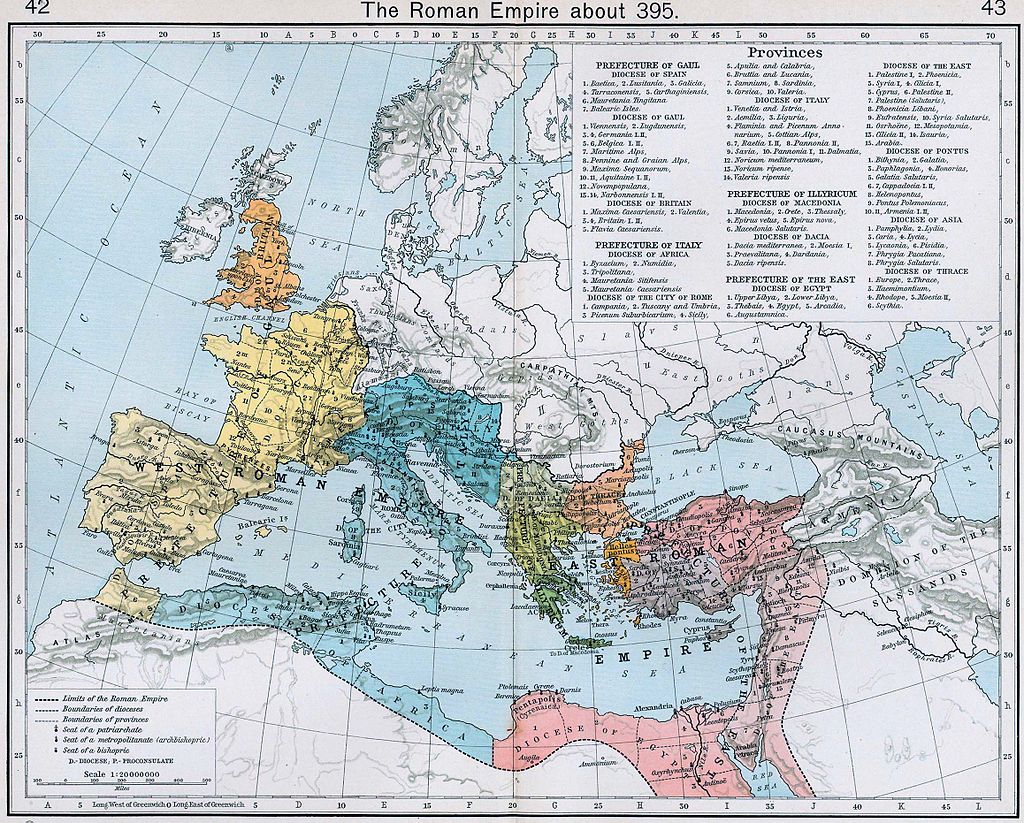

この時代が『暗黒時代』と言われ、そして哲学から『神学』へと注目が集まったのは、それまでヨーロッパを支配していたローマ帝国が没落した事実があったからだ。その地を巡って様々な諸国が乱入してきて、地は混沌に陥った。その混沌を治め、秩序をもたらそうとしたのが、かつてローマ帝国の国教だった『キリスト教』だった。ローマ教皇とキリスト教は一目置かれていたため、みんな、それでなんとかなると思った。

ローマ帝国を作った時のようには納得しなかったが、それでもキリスト教はその1000年間のヨーロッパを掌握することになった。それは、『世界の終末論』という価値観が多様な神話と共通するところがあったからだ。

中世の哲学

中世の哲学

| 教父哲学 | 4世紀~9世紀 |

| スコラ哲学 | 9世紀~15世紀 |

教父とは、キリスト教を他教から守るという意味。教父哲学は、初期のキリスト教時代、うまくまとまっていなかったキリスト教の内容をまとめ、基盤を作るのに徹した。スコラ哲学もキリスト教を体系的に研究した。とにかく、中世の哲学というのはキリスト教と分けて考えることはなく、哲学の中心にはキリスト教があったのである。

『哲学者』と『信仰者』の衝突

だが、古代ギリシャ哲学からその考え方を受け継いだ者たちには、キリスト教のこの考え方は納得いかなかった。これに関しては私と両親の関係を考えればすぐにわかることだ。

| 私 | クリスチャンではなく、哲学者よりの思考を持つ |

| 両親 | クリスチャンであり、論理的思考を持たない |

私の両親は、物心がついたときからクリスチャンだった。私も気が付けば、どこかのキャンプ場のようなところで、賛美歌を歌っていたものである。しかし、物心がついて自我が発達してくると、次第にその行動に違和感を覚えるようになる。両親はそれでいいかもしれないが、この世にある様々な宗教、そして無宗教という立場もある中で、なぜ自分の心が求めていないのにクリスチャンにならなければならないか、到底納得することはできなかった。

両親は、『疑わず、主イエス様をただ信仰する』という考え方を貫いていた。しかし私は論理的思考を持つ人間であり、納得がいかないことに従事することはできない性格だった。私は自分のこの信念を貫けば、家族と不和になることはわかっていた。しかし、両親は『そこにつけ込んで』どこまでも自分たちの思想を私に強要してきた。

母親

母親 父親

父親このような脅迫でもって、少年だった私の心を追い込んでいったのである。このようなことが当時の人たちにも起こった。哲学者たちは、

- プラトン哲学

- アリストテレス哲学

を用いて解決しようとしたが、結局『神の存在を頭から信じろ』というクリスチャンの発想を、受け入れられない人がいたのだ。

| グノーシス派 | 合理的な発想をする人たち |

| テルトゥリアヌス派 | 非合理な神を頭から信じる人たち |

アウグスティヌス

そこに登場するのがアウグスティヌスである。キリスト教がローマ帝国によって公認され国教とされた時期(384年)を中心に活躍し、正統信仰の確立に貢献した教父であり、古代キリスト教世界のラテン語圏において多大な影響力をもつ理論家である。彼はプラトン的発想を軸にしながら、この対立する2つの哲学を調整した。頭ごなしに信仰することができない人もいるので、彼は知性で神の存在を理解する考え方をしてみせた。

例えば、ユダに裏切られて十字架刑になるイエスの話があるが、神であればその事実を最初からわかっていたので、未然に防げたはずだという問いに対し、

アウグスティヌス

アウグスティヌスと主張した。つまり、人間には過去や未来があって、いずれ寿命が来て死ぬ運命があるが、神にはそれがない。つまり、『時間の中で生きていない』わけだ。そう考えると、『未来にユダが裏切る』ということはわからない、という考え方をしたのである。『神が永遠』という言葉の意味を、そう解釈することで説明したのだ。

また彼は、

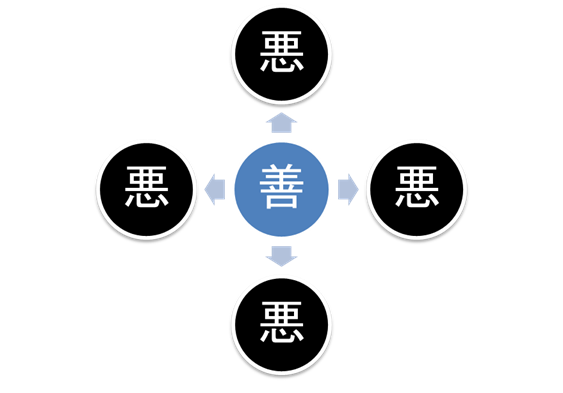

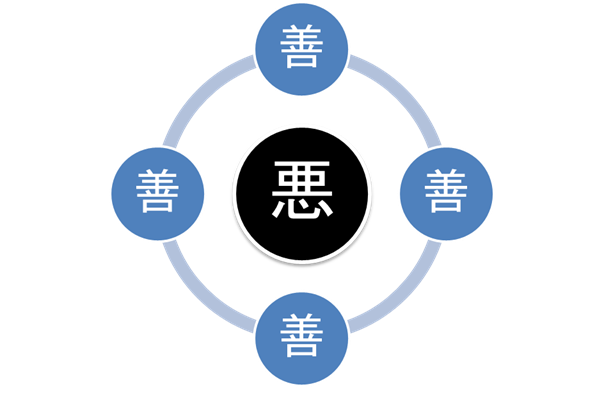

『悪は善の欠如した状態だ』

と言った。情欲を向かう心が悪であり、善が心を満たせば悪はなくなるという考え方だ。これに関しては私も近い発想を持っている。孔子に次いで儒教における重要人物と言われている『孟子』は『性善説』を唱えたが、韓非子の師でもある『荀子』は『性悪説』を唱えた。

まずは『孟子と性善説』だが、これは孔子の『忠信説』を発展させたもの。なお、今日『性善説』という言葉は『人は本質として善であるため、放っておいても悪を行わないとする楽天主義』という意味で用いられることが少なくないが、本来は正しくない。以下に解説するように、孟子も朱子も、人の『性』は善であっても放っておけば悪を行うようになってしまうため、『聖人の教え』や『礼』などによることが必要であると説いている。

この考え方は、孟子とほぼ同時代を生きた古代ギリシャの哲学者、プラトンの考え方に似ている。プラトンも、

『人間は善に生まれたが、成長と経験で悪に染まる』

と考えた。『荀子と性悪説』だが、『人の性は悪なり、その善なるものは偽(ぎ)なり』(『荀子』性悪篇より)から来ている。ここで言う悪とは、『(人間は様々な意味で)弱い存在』という程度の意味であり、『悪=罪(犯罪あるいは悪事)』という意味ではない(「弱い存在」である人間が、犯罪や悪事に手を染めずに一生を終える、という事もありうる)。

ちなみに私はこの二つの説を受け、『どちらも正しくて、どちらも不完全である』という印象を得る。更に言うなら、イギリスの経験論の父、ジョン・ロックは

『人間は白紙で生まれる。つまり生まれつき善でも悪でもない』

と考えたが、それを受けた上でも私の解釈は以下の通りだ。

- 人間には善が備わっている

- 人間には悪が備わっている

この二つの事実が共存しているのが真実に近い。これらの表現の仕方は色々ある。

- 善意と悪意

- 良心と悪心

- 正念と邪念

- 聖性と魔性

- 天使と悪魔

どんな言い方でもいい。こんなものはただの『日本語』だ。

ドストエフスキーがこう言い、

シェイクスピアがこう言い、

アインシュタインがこう言い、

パスカルもこう言った様に、

人間の心には常に善と悪が混在していて、それらが常に心の中で主導権争いの為に闘いをしている。そして、その闘いに勝った方が優位性を得て、『悪が勝った』なら、その人間は荀子の言うように『利己』に走るようになる。『善が勝った』なら、その人間は孟子の言うように『利他』に尽くすようになる。

その『心の中の闘い』のことを、イスラム教では『聖戦』と呼ぶ。本来、聖戦とはこのように人間にとって極めて重要な闘いのことであり、人を惨殺することを許可する考え方ではないのだ。

アウグスティヌスの、

『悪は善の欠如した状態だ』

という考えと、プラトンの、

『人間は善に生まれたが、成長と経験で悪に染まる』

という考え方が似ているのは偶然ではないだろう。現にアウグスティヌスは『新プラトン主義』を取り入れ、

『神は永遠の知性を持った存在であり、真理は神である』

と考えた。

原罪論が生んだ罪悪感

しかしアウグスティヌスが考えた『原罪論』というのは、キリスト教の排他的で越権的な考え方を助長する一つの原因となる。

原罪論

| 聖者 | 信仰を持つ者 |

| 罪人 | 信仰を持たない者 |

神は楽園に人を置き、あらゆるものを食べて良いと命じたが(創世記2章15節 – 17節)善悪を知る知識の木の実のみは「取って食べると死ぬであろう」として食べることを禁じた。しかし蛇にそそのかされた女が善悪の知識の木の実を食べ、女に勧められたアダムも食べた(創世記3章1節 – 7節)。

ここで蛇は女に強制しておらず(強制できず)、女もアダムに強制しては居ないことが、女とアダムそれぞれ自身の意志によって犯された責任ある罪であることを意味するものとして言及される。

この原罪の考え方を軸に原罪論を追求するとなると、人々はやはりその重荷に耐えられず、

キリスト教徒にならなきゃ…

と思うようになる。同時にそこにあったのは、キリスト教が当時行っていた恐ろしい所業の数々である。

- 宗教裁判

- 魔女狩り

- 火刑

ヴォルテールは言った。

彼は1700年生まれの人間だが、この言葉はその時の様子を表す言葉としても通用するのである。だが、アウグスティヌスはローマ帝国が消滅する50年ほど前の430年に他界し、その宗教裁判所が作られたのは13世紀の初めだから、そこから900年くらいの間がある。簡単に言うが、とんでもない時間だ。だからアウグスティヌスがこのキリスト教の腐敗を助長させたわけではなく、長い時間をかけて、人間が権力に支配され、道を踏み外していったと考えるのが正しいだろう。

ローマ帝国の国教をキリスト教と定めたローマ帝国最後の皇帝テオドシウス1世は、ゲルマン民族をローマの同盟者とし、軍隊の即戦力とした。彼らと融和する対策を取り、382年、帝国内に最初のゲルマン国家が生まれた。しかし、彼の死後395年、ローマ帝国は東西に分裂する。キリスト教をローマのイデオロギーとし、ローマを再統一した彼だったが、分裂したローマが元に戻ることはなかった。

ローマ帝国が滅亡したのは480年頃だが、その100年前、アウグスティヌスが生きているときにはすでにローマが東西に分裂していたのである。その時から彼も色々とローマの為に尽くしていたということだ。

ローマ帝国をまとめたのもキリスト教。そしてローマ帝国滅亡後の諸国をまとめたのもキリスト教だった。織田信長は言った。

キリスト教は優秀な宗教だったがゆえに、その優秀さに自惚れ、腐敗していったのかもしれない。

関連記事

論点構造タグ

- #ローマ崩壊後秩序装置としてのキリスト教

- #哲学封印と神学支配構造

- #教父哲学とスコラ哲学の役割

- #グノーシスvsテルトゥリアヌス対立軸

- #アウグスティヌスと新プラトン主義継承

- #原罪論と罪悪感マネジメント

- #宗教裁判と権力腐敗ダイナミクス

- #優秀さゆえの堕落(才能と慢心の法則)

問題提起(一次命題)

「ローマ帝国滅亡後の“暗黒時代”において、なぜ哲学はキリスト教神学に従属させられ、中世の教父哲学・スコラ哲学はどのようにして『秩序を支える知』でありながら、同時に『人間精神を縛る枠』にもなっていったのか。」

因果構造(事実 → 本質)

- 事実:ローマ帝国崩壊後、戦乱・疫病・政情不安でヨーロッパは混沌に陥った。

- 事実:かつてローマ帝国の国教であったキリスト教とローマ教皇は、「秩序を取り戻す権威」として期待され、中世ヨーロッパを掌握していった。

- 事実:中世の哲学は、教父哲学(4〜9世紀)とスコラ哲学(9〜15世紀)に大別され、その中心は常に「キリスト教教義の整理・防衛・体系化」に置かれた。

- 事実:古代ギリシャ由来の合理的思考を継ぐグノーシス派と、「非合理な神を頭から信じる」テルトゥリアヌス派が対立し、アウグスティヌスがプラトン的発想と新プラトン主義を用いて両者を調停しようとした。

- 事実:アウグスティヌスは「神には時間の概念がない」「悪は善の欠如」「真理は神である」などの枠組みで神学を理論化し、正統信仰の基礎を築いた。

- 事実:一方で、原罪論(人間は生まれながらに罪を負っている)や、聖者/罪人の二分構造は、信仰を持たない者に強い罪悪感と圧力を与え、宗教裁判・魔女狩り・火刑などの排他的・越権的行為を正当化する土壌ともなった。

- 事実:ヴォルテールらが指摘するように、「本来は寛容を説くはずのキリスト教」が、歴史上もっとも不寛容な行動をとる人々を生み出した時期が存在する。

本質:

- 中世の「暗黒」は単に戦乱や疫病だけでなく、キリスト教が秩序回復の装置として成功する一方で、哲学的思考を神学に従属させ、権力と結びついた信仰が人間の自由な精神と良心を抑圧していった構造にこそある。

価値転換ポイント

- ローマ帝国の世俗的支配 → キリスト教による宗教的・霊的支配

- 軍事・法による統一から、「終末論」「原罪」「救済」を軸とした精神的統一へ。

- 哲学=真理探究の自律した営み → 哲学=教義を守るための従属的な道具

- 「問い」を開く学としての哲学から、「正統を守る論証装置」としての哲学へ。

- 個人の合理的理解を重んじる立場(グノーシス) → 「信じること自体が善」という信仰至上主義(テルトゥリアヌス)

- 「理解しようとして信じる」から、「理解を超えて信じろ」への転換。

- 罪の自覚=内面の成長の契機 → 原罪論=構造的な罪悪感マネジメント

- 「悪を自覚し変わろうとする」から、「生まれつきの罪ゆえに宗教に依存せざるを得ない」構図へ。

- 優秀なモデルとしてのキリスト教 → 優秀さへの自惚れが腐敗を招く宗教権力

- 「ローマも諸国もまとめたすぐれた宗教」だからこそ慢心し、「宗教裁判」「魔女狩り」など最悪の形をとりうる。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- ローマ帝国末期:テオドシウス1世によるキリスト教国教化、帝国の東西分裂。

- 5世紀頃:ローマ帝国滅亡、ゲルマン諸民族の侵入、秩序崩壊。

- 中世1000年:

- 教父哲学(4〜9世紀):教義の基盤整備・他宗教への防衛。

- スコラ哲学(9〜15世紀):アリストテレス哲学を取り込みつつ、教義を体系化。

- 13世紀以降:宗教裁判所の設置、異端審問、ガリレオ等への弾圧。

【心理レイヤー】

- 混乱の時代に生きる人々の「不安」と「終末への恐怖」。

- 「原罪」「最後の審判」「地獄」のイメージによる深い罪悪感と服従心理。

- グノーシス派に代表される、「ただ信じるのではなく、理解したい」という理性の欲求。

- テルトゥリアヌス派が体現する、「理解を捨ててでも救われたい」という心理。

- アウグスティヌスの内面では、理性と信仰の間で揺れ動く葛藤と、それを統合しようとする試み。

【社会レイヤー】

- キリスト教が、分裂した諸国を「共通の物語(創造・堕落・救済)」で束ねるイデオロギーとして機能。

- 教会・教皇・聖職者が、世俗権力と結びつき、「信仰+政治+司法」を握る権力ブロックを形成。

- 宗教裁判・異端審問・魔女狩り・火刑によって、異論や革新を抑え込むメカニズムが確立。

- 「信仰を持つ者/持たない者」の二分が、社会的な差別・排除構造を生む。

【真理レイヤー】

- アウグスティヌス:「悪は善の欠如」「真理は神である」「神は時間の外にいる」として、真理=神の属性と同一視。

- 善悪観:孟子の性善説・荀子の性悪説・プラトンの善理解、新プラトン主義、一者論との連続線上で、人間の善悪二面性を再定義。

- 「聖戦」の本義:心の中での善性と悪性の闘いとしてのジハードと、対外戦争へ誤用された「聖戦」の乖離。

- 「原罪」理解:人間の弱さと悪性の説明として合理性もある一方、それを利用した支配構造が真理から逸脱していく危険。

【普遍性レイヤー】

- 強い秩序装置(宗教・思想・制度)は、混乱期には人々を救い、安定期には腐敗・排除の道具になりやすい。

- 「優秀さに頼って鍛錬を怠ると堕落する」という信長の指摘は、個人にも宗教にも文明にも当てはまる普遍法則。

- 人間には善と悪、聖性と魔性が混在しており、どちらが勝つかは教育・環境・制度・本人の選択に左右される。

核心命題(4〜6点)

- 中世の哲学は、教父哲学・スコラ哲学としてキリスト教教義の防衛と体系化に徹し、哲学そのものが神学の召使いに変質した。

- ローマ帝国崩壊後の混沌をまとめたのはキリスト教だったが、その優秀さと成功ゆえに「自惚れ」と「権力化」が進み、不寛容・排他的な暗黒時代を生み出す要因にもなった。

- グノーシス派(合理的理解を重んじる立場)とテルトゥリアヌス派(盲信を重んじる立場)の対立を、アウグスティヌスはプラトン的・新プラトン主義的枠組みで調停しようとしたが、その理論は結果として「信仰の絶対化」を補強する方向に働いた。

- 原罪論は、人間の弱さを説明する一つの枠ではあるが、「信仰を持つ者だけが聖者であり、持たぬ者は罪人」という二分を通じて、構造的な罪悪感と支配関係を生み出す危険な装置ともなった。

- アウグスティヌスの「悪は善の欠如」「人間には善が備わっているが、悪も備わっている」という視点は、孟子・荀子・プラトン・イスラムの聖戦理解など、人間の二面性を認める多くの思想と響き合う。

- 「キリスト教はローマも中世諸国もまとめたが、その才能と成功に依存し、自らを省みなくなったとき、宗教裁判・魔女狩り・火刑といった闇を生み出した」という構図は、「才能ある者が鍛錬を怠り堕落する」という普遍的な警告と重なる。

引用・補強ノード

- 教父哲学・スコラ哲学

- キリスト教教義の基礎整備と体系化を行い、中世思想の中心となった哲学潮流。

- グノーシス派/テルトゥリアヌス派

- 「理解しようとする信仰」と「理解を超えて信じろという信仰」の対立軸を代表。

- アウグスティヌス

- プラトン的・新プラトン主義的発想を取り入れ、「真理は神である」「悪は善の欠如」「神には時間がない」などの理論で正統信仰を整えた教父。

- 孟子(性善説)/荀子(性悪説)/プラトン

- 人間本性の善悪に関する多様な立場を提示し、アウグスティヌスの善悪観との比較ノードとなる。

- ドストエフスキー/シェイクスピア/アインシュタイン/パスカル

- 「人間の心は神と悪魔の戦場」「良い糸と悪い糸が混在」「海のような二面性」「神と悪魔の間に浮遊する」など、人間の二面性を表現した補強ノード。

- ヴォルテール

- 「最も寛容を教えたはずの宗教が最も不寛容だった」という逆説的評価で、中世キリスト教の矛盾を指摘。

- 織田信長

- 「才能ある者はそれを頼んで鍛錬を怠る、自惚れる」という言葉で、キリスト教の堕落構造と呼応。

- ローマ帝国末期のテオドシウス1世と東西分裂

- キリスト教が帝国イデオロギーとなりつつも、政治構造としてのローマは分裂・崩壊していく歴史的背景。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

ローマ崩壊後の暗黒時代(中世)における、キリスト教を中心とした教父哲学・スコラ哲学の役割と限界、そしてアウグスティヌスの原罪論・善悪論が人間精神と権力構造に与えた影響。

文脈:

- 歴史状況:ローマ帝国崩壊、ゲルマン諸国の乱立、戦乱・疫病・不安定な社会。

- 思想系統:古代ギリシャ哲学 → 新プラトン主義 → アウグスティヌス → 中世神学。

- 宗教構造:多神教世界からキリスト教的一神教への統合、宗教裁判・魔女狩りの制度化。

世界観:

- 人間は善と悪、聖性と魔性を併せ持ち、その闘いの場が「心」である。

- 宗教は混沌をまとめる力を持つ一方で、権力と結びつくと真理から逸れ、虚無と暴力を生みうる。

- 真理=神と同一視されるとき、哲学はその周囲を回る衛星となり、本来の批判的・探究的機能を失う危険がある。

感情線:

- ローマ崩壊による不安と混沌 →

- キリスト教への期待と依存 →

- 原罪論と終末論による罪悪感と恐怖 →

- 哲学者と信仰者の対立・アウグスティヌスによる調停 →

- ゆっくりと進むキリスト教の腐敗・宗教裁判の闇 →

- 「優秀さが自惚れを生む」という静かな総括。

闘争軸:

- 哲学(合理・探究) vs 神学(信仰・教義)

- グノーシス的理解欲求 vs テルトゥリアヌス的盲信

- 内面の善悪の闘い vs 外面の「聖者/罪人」ラベリング

- 秩序をもたらす宗教 vs 自由を奪う宗教権力

- 才能と成功を鍛錬に使う在り方 vs 才能と成功に自惚れ堕落する在り方