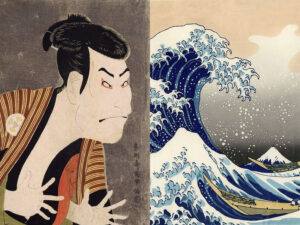

上記の記事の続きだ。明治維新は『江戸時代から明治時代になるまでの幕末と明治初期』の時期だ。新政府は『天皇を中心とした集権国家づくり』の為に、『廃藩置県』を採用。またこの時、『新貨条例』を交付し、お金の価値の基礎となる金貨、銀貨が作られ、

- 円

- 銭

- 厘

を単位とする『十進法』の貨幣制度を整えた。その後新政府は、

- 欧米の視察と条約改正交渉

- 国内の諸制度の整備

という二つのグループに分かれ、前者には『岩倉使節団』として、

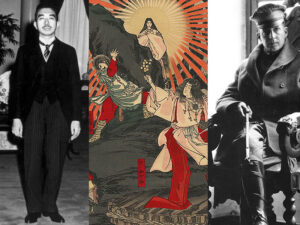

といった有力な人材を起用。1871年12月、横浜を出港してアメリカやイギリスなどの西洋諸国を歴訪し、不平等条約改正の交渉を試みた。しかし、岩倉具視が天皇の委任状を忘れてしまい、主目的は果たせなかった。岩倉は帰国後大恥をかくことになったが、いやそれは人間らしいというものだ。前述した加山雄三の話を聞けばわかるように、彼は一流の『人間』だったのだ。

[左から木戸孝允、山口尚芳、岩倉具視、伊藤博文、大久保利通]

それがあってもなくても、どちらにせよ欧米諸国が有利な条件を手放すとは言い難い。しかし、多くの人材がこの西洋文化に触れられたことは、いい経験となった。この使節団には『5人の女子留学生』も同行していて、そこには次の新紙幣の顔となる津田梅子の姿もあった。彼女は当時まだ6歳。その大きな経験からか、帰国後に『女子英学塾(元津田塾大学)』を創設した。

また、『留守政府』と言われた国内事情を任せたのは、

といったメンバーだ。彼らがまず行ったのは身分制度の改革。

| 大名、公家 | 華族 |

| 武士 | 士族 |

| 農工商ら庶民 | 平民 |

という形にし、平民でも名字が名乗れるようになった。また、『四民平等』として、異なる身分間での結婚や、職業選択、移住の自由が与えられた。しかし冒頭の記事で近藤勇と土方歳三、新選組を引っ張ったこの二大巨頭が、最後の最期まで武士道精神を貫いた、日本最後の『刀で戦った本物の武士』と言えるかもしれないと書いたが、やはり武士の時代はここから急速に終焉の方向へと進むようになる。

最初は150万人もいる武士を政府の部下として雇っていたが、それだけでも多大な金額になる。そこで、一時金を受け取れる尚書を渡して家禄を廃止する改革を断行。武士は元々、自警団的に畑を守るところから生まれ、それが力をつけて源氏、平氏という有力武家を生んだ。そしてそれが戦国時代を作り、新選組等の幕末の志士の戦いを生んだわけだが、時代はもう『鉄砲』だ。坂本龍馬も高杉晋作から拳銃を受け取っていたが、彼が生きていても、

と言ったことだろう。近代国家を成立させるには、官僚制の整備や常備軍設立が不可欠だった。1873年には『徴兵令』を交付し、国民の兵役の義務を負わせた。この『国民皆兵』によって近代的な軍を整備していった。ただし最初は、

- 主体性のある武士

- 主体性のない平民

といった各方面から反発が生まれた。一方は仕事を奪われ、一方は強要されるわけだ。しかし、海外という強豪と対等にやり合うには国民全体のレベルを引き上げる必要があった。これで、満20歳に達した男性は、士族や平民に関係なく、3年の兵役を負うようになったのだ。

私も最初に日本のこの時代の話を聞いたときは嫌な気持ちがしたが、こうして歴史を一から学びなおし、世界で『鍛えなかったからこそ敗北し、植民地化された、あるいは戦争に負けて苦しい思いをした』事例をいくつも見ているので、上からの視点が理解できてしまい、そうした下からの視点は『平和ボケ』であるという一つの見解を見出せるようになった。

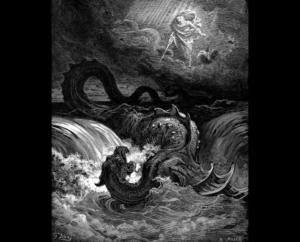

下記の記事に書いたように、この時考えるべきなのはイギリスの哲学者、トマス・ホッブズが言った『リヴァイアサン』である。下記の記事では『戦国時代』に突入する段階でこの話を考えるべきだったが、今回のこの『国民皆兵』を考える際においても、これが頭に浮かぶことになる。

ホッブズは『社会契約論』を主張して、国家がいかに必要であるかを説いた。彼は『リヴァイアサン』というドラゴンを用いて、どのように国民にそれを説明したか。リヴァイアサンというのは、旧約聖書に出てくる海の怪物のことだ。ホッブズはこの怪物をその著書のためのメタファーとして使い、国家の必要性を説いた。

[画像]

茂木健一郎氏の著書『挑戦する脳』にはこうある。

『リヴァイアサン』の中で、ホッブズは、人間はもともと『万人の万人に対する闘争』の状態にあったとした。誰もが自らの生存を目指し、利益を図り、そのためには他人を犠牲にすることを厭わない。そのような『自然状態』は余りにも耐えがたいので、人間はそのもともと持っていた自然な権利を『政府』に譲り渡す。そのようにして形成された政府は一つの『リヴァイアサン』として自由に意思を決定し、行動するようになる。

つまり、人間には元々『リヴァイアサン』のような猛獣的なエネルギーが備わっていたが、それを野放しにすることは耐え難いと考え、政府に譲り渡し、自分の代わりに政府に『闘って』もらうようシステム化したわけだ。『自分は闘いたくないから』である。

もともと自由で、あらゆる権利を持っていた人間たちが、『万人の万人に対する闘争』を避けるために、契約を結んで権利の一部をリヴァイアサンたる『国家』に譲り渡す。国家の秩序を成り立たせているのは『法』である。国家は法を定め、個人は法に従う。個人は、法に抵触しない限りにおいて、自由に行動することができる。一方、国家の行為については、そのような縛りがない。まさに地上に存在する唯一の『リヴァイアサン』として、国家は自らの行動を選択し続けるのだ。

つまりこういうことだ。

ホッブズはそのピューリタン革命の後、『国』の存在自体を疑問視した人々が現れる中、この話を持ち出し、

ホッブズ

ホッブズと主張し、人々の精神面を助けたわけだが、そして戦国時代の時に注目したのは『人間には元々『リヴァイアサン性(猛獣性)』がある』という部分である。つまりこういうことだ。

『人間には元々『リヴァイアサン性(猛獣性)』がある』のに、中央(政府)、上(貴族、将軍、有力守護大名)それをないがしろにしてしまった。しかし、それによって地方、下(国人、庶民等)の人々のリヴァイアサン性が徐々に目覚めてきて、そして一揆や革命、この時代なら戦国時代の幕開けとなった。

この幕末とて同じだ。戦国時代を制した、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康。そしてその家康、秀忠、家光が徳川家の圧倒的な基礎を作り、それから15代将軍まで徳川家の江戸幕府は続くわけだ。しかし、途中からこの『創業者一族』の腐敗が目立つようになる。それもそのはず、実力があるのはゼロから作り上げた家康と、その息のかかった数名だけだ。後は素人同然。それが現実なのである。

するとどうなる。そうした中央の腐敗に気付いた地方(藩)の面々が、徐々にそこに不満を持ち始める。西郷隆盛、木戸孝允、高杉晋作、坂本龍馬、大久保利通、伊藤博文、こうした幕末の志士たちは、吉田松陰、橋本佐内といったキーパーソンを殺されたことで完全にリヴァイアサン性を爆発させた人物だった。

もちろん、伊藤仁斎や、佐藤一斎といった人物の影響もあるだろう。彼の門下生にはこれだけの人物がいる。

その数は6000人ともいわれているが、そうした思想家たちが人々の奥底に眠るリヴァイアサンを揺り動かし、潜在能力を引き上げていった。

[佐藤一斎]

今回考えるべきなのは、

もともと自由で、あらゆる権利を持っていた人間たちが、『万人の万人に対する闘争』を避けるために、契約を結んで権利の一部をリヴァイアサンたる『国家』に譲り渡す。

という部分。つまり、本来戦って自分とその身の回りの平和を勝ち取るのは、『権利』であり、『義務』だったのだ。それを国家に譲り渡すことによって自身は『戦う権利とそこで味わう背徳感等の義務を譲る代わりに、納税の義務を負い、自由な生活という権利を得る』構図が成立していたのである。

役人

役人したがって、まず第一にその図式を思い出すことが重要なのだ。元々は、自分たちの身は自分たちで守らなければならなかった。そして、外国の脅威から身を護るという未曽有の危機に晒されている今、それぞれが主体性を持ち、『殺されてから、苦しい思いをしてから気が付く』のでは遅いという事実を知るべきなのである。

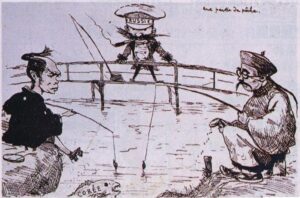

その証拠に、この後起こる『日清戦争((1894年7月25日 – 1895年11月30日)』では、日本が清に勝つことになる。しかし、日清の軍事力は、同等だったのだ。では一体なぜ勝てたのか。それは下記の記事でも書いたが、その『主体性』だったのである。

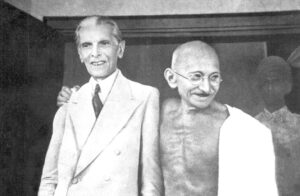

もちろん戦争などそもそもがあるべきではないが、それは当時の人からすれば単なる『平和ボケ』である。ガンジーらのように、非暴力を訴えて、どんなに殴られても意志を変えない強さが国民全員にあるのであればいいが、あったとしても、それを無視して強行突破されるのが戦争である。戦争はあってはならない。だが、すぐそこまで戦争が迫っているのに見てみぬふりをするのは、現実逃避である。自分がやらなければ誰がやる。女性や子供が戦を強いられるわけでもないし、男に生まれた以上は戦うことは想定の範囲内だと覚悟するべきである。

紀元前480年。映画『300』の舞台となったことでもギリシャとペルシャの戦争がある。ギリシャのスパルタはカルネイア祭によって全軍を出仕できず、レオニダス王率いる先遣隊300のみを派遣した。つまり、レオニダス率いるスパルタ軍300人の精鋭たちが、100万人以上のペルシャ軍を相手に、戦いを挑む雄姿を描いた映画だ。不気味で巨大なペルシャの王、クセルクセスも見ることができる。

いわゆる『スパルタ教育』がどうとか言って騒いでいる現代人には、およそ彼らの境地に到達することはできないだろう。生きるために強くなければならなかった。スパルタ軍の男たちの生きざまを、この映画で十分に想像することができる。

何度も言うが、戦争などあるべきではない。だが、いざ戦争が目の前にあるとき、放っておけば誰か大事な人が死ぬ。そういうときに、自分がやらなければ誰がやるというのだ。そして、いざというその時の為に主体性を持って心身を鍛える。それは、ギリシャから遠く離れたこの武士道精神が眠る日本においても、同じことなのだ。

私はこのサイトで実に8000もの名言を内省したが、その中で男として生きる私が最も好きな言葉がこれだ。

この言葉の意味が分からない男は、『男』とは言えないだろう。また、もしこの言葉を言った人間が『漫画のキャラクター』だからということで、

なんだ、ファンタジー好きの夢想家の戯言かよ。

と思ったのであれば、そこにいるのは漫画やキャラクターやそのセリフが『漫画家という人間』の手からではなく、フッと突然この世に魔法のように現れると思い込んでいるファンタジー好きの夢想家である。

(何度も言うが、戦争などあってはならない。)

関連記事

論点構造タグ

- 明治維新後の「徴兵令」「国民皆兵」と、武士階級の終焉

- ホッブズのリヴァイアサン論を使った「国家に戦う権利を委ねる契約」の再解釈

- 戦国〜幕末で繰り返された「上の腐敗 → 下のリヴァイアサン性の爆発」という歴史パターン

- 日清戦争での日本勝利を「主体性」の差として見る視点

- 「戦争はあってはならない」が、「戦わなさすぎる平和ボケ」も危険だという二重構造

- 男として生まれた意味=「いざというとき戦う覚悟と鍛錬を引き受けること」という提起

- 漫画の名台詞に込められた「力に屈さず悔いなく生きる」という武士道的価値観

問題提起(一次命題)

- もともと「自分の身は自分で守る」べきだった人間は、なぜ国家に戦う権利と義務を委ねてきたのか。

- そして、戦争があってはならないとわかっていながらも、「いざというときに戦う準備を全くしない」ことは本当に正しいのか──特に男として生まれた意味を考えるとき、どこまで戦いから目を背けてよいのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 明治維新と近代国家の土台づくり

- 廃藩置県で「藩」という小国家を解体し、天皇を頂点とする中央集権を確立。

- 新貨条例・十進法・円・銭・厘で経済インフラを整備。

→ 対外戦争に耐えうる「近代国家」のフレームが作られた。

- 徴兵令と「国民皆兵」

- 1873年、徴兵令。満20歳以上の男子に3年の兵役義務。

- 士族は「仕事を奪われた」不満、平民は「戦いを強要される」反発。

→ しかし「一部の武士だけが戦う国家」では、列強との衝突に耐えられないという現実認識があった。

- ホッブズのリヴァイアサンと国家契約の再解釈

- 自然状態=「万人の万人に対する闘争」。

- その地獄を避けるために、人間は自らのリヴァイアサン性(猛獣性)と一部の権利を国家に委ねる。

→ 「戦う権利・義務」を国家に預ける代わりに、納税しつつ平和な生活を享受する契約が近代国家の前提。

- 戦国〜幕末に繰り返されたパターン

- 鎌倉・室町・江戸とも、上層の腐敗・怠慢で統治能力が低下。

- その度に、下層のリヴァイアサン性(猛獣性)を持った国人・国人一揆・下級武士・志士たちが爆発。

→ 「上が仕事を放棄すると下が牙をむく」というホッブズ的構造が日本史の中でも繰り返された。

- 幕末志士と思想家の役割

- 西郷・木戸・高杉・龍馬・大久保・伊藤らは、吉田松陰・橋本佐内の死と安政の大獄を契機にリヴァイアサン性を爆発させた。

- 背後には伊藤仁斎・佐藤一斎らの思想が「眠っている猛獣」を揺り動かす役目を果たしていた。

→ 個々の覚悟と哲学が結びついたとき、「下からの構造転換」が起きる。

- 国家に委ねたはずの戦いと、再び個人に戻る戦い

- 本来「戦うのは国家」という契約のはずが、国家が弱まると再び「自分で戦え」という局面が訪れる。

→ 戦国・幕末・近代戦争は、契約のほころびと、その修復のための「個人レベルの戦い」の連鎖でもある。

- 本来「戦うのは国家」という契約のはずが、国家が弱まると再び「自分で戦え」という局面が訪れる。

- 日清戦争と「主体性」

- 日本と清の軍事力は同等レベルと見られていたが、日本が勝利。

- そこにあった差は「主体性の有無」と解釈する視点。

→ 「やむを得ず戦わされる側」と「覚悟を持って戦いを引き受ける側」の差が結果を左右したとも言える。

- 戦争否定と平和ボケ批判の両立

- 戦争はあってはならない、という価値観は正しい。

- だが「危機が迫っているのに、自分では何もしない/鍛えもしない」という態度は、単なる現実逃避・平和ボケとみなされ得る。

→ 非暴力主義を掲げるなら、ガンジー級の徹底した覚悟と実行が必要であり、それもまた「別の戦い」。

- 男として生まれた意味と戦いの覚悟

- 本来「自分の身や周囲の平和を守る権利・義務」は各人にあった。

- 国家にそれを委ねたからといって、自分には一切関係ない顔をしていいわけではない。

→ 「男として生まれた以上、いざという時に戦う可能性は想定内」として、日常から心身を鍛えておくべきだという主張。

- フィクションに宿るリアル:300と名台詞

- 『300』のスパルタ300 vs ペルシャ大軍、

- 「力に屈したら男に生まれた意味がねえだろう…」という漫画の台詞。

→ フィクションの名場面や名台詞も、結局は「人間が血と経験から絞り出した思想」であり、現実の覚悟を反映している。

価値転換ポイント

- 「徴兵=人権侵害」

→ 「外からの圧力を前に、国全体で戦う準備を整えるための苦渋の決断」という側面。 - 「戦争は絶対悪だから何もしない」

→ 「戦争は絶対悪であっても、目の前に迫った暴力に対して全てを国家任せにする姿勢もまた危うい」。 - 「国家=リヴァイアサンだから怖い」

→ 「個々人のリヴァイアサン性を抑え、外敵に対して代表で戦ってくれる防波堤でもある」。 - 「武士道=過去の遺物」

→ 「いざというときに自分が矢面に立つ覚悟という意味で、現代にも通じる精神的リソース」。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 明治維新後の身分解体(士族・平民・四民平等)、徴兵令、新貨条例、中央集権化。

- 戦国〜幕末〜明治という、日本内部のリヴァイアサン性の爆発と再統合のサイクル。

- 日清戦争に向けての国家と国民の「戦う準備」。

【心理レイヤー】

- 元武士たち:職を奪われた喪失感と、「自分の戦う役割を終えたのか」というアイデンティティの揺らぎ。

- 庶民:徴兵に対する恐怖と、「国家に守られる側から守る側に引きずり出される」感覚。

- 志士・思想家:腐敗に対する怒りと、「自分がやらなければ誰がやる」という自己犠牲的な主体性。

【社会レイヤー】

- 国家=リヴァイアサンとしての軍事・警察・外交機能。

- 個人=納税しつつ、平時は戦いから離れた日常を享受する存在。

- 非暴力・平和主義 vs 安全保障・現実主義の社会的対立。

【真理レイヤー】

- 人間には本来闘争性・猛獣性があり、それを完全に否定することはできない。

- その猛獣性をどこに・どう預けるか(国家か、自分か、共同体か)が、時代ごとの制度を生む。

- 「力に屈しない」という態度と、「力を濫用しない」という制御が両方揃って初めて、真理に近づく。

【普遍性レイヤー】

- 現代でも、国家に安全保障を委ねながら「自分は一切関係ない」と思い込む態度は広く見られる。

- フィクション(映画・漫画・アニメ)の中の戦いや名台詞は、「現代人が忘れかけている主体性・覚悟」を思い出させる役割を持ち得る。

- 非暴力を掲げるにせよ武装を選ぶにせよ、「自分はどういう覚悟と訓練でその選択をしているのか」を問うことは、時代を超えて必要。

核心命題(4〜6点)

- 近代国家における「国民皆兵」とは、単なる国家の強制ではなく、本来は個々人が持っていた戦う権利と義務をどこまで国家に委ねるかという、危険を伴う契約の再設計だった。

- 戦争は本来あってはならないが、現実に他国の暴力や侵略が迫ったとき、「自分は何もしない」という姿勢は、過去に植民地化・敗戦を経験した多くの国々の歴史を見れば、決して安全ではない。

- 男として生まれた意味を考えるとき、「いざというときに自分が矢面に立つ可能性から目を逸らさない」「平時から心身を鍛えておく」という発想は、武士道に限らず、人間の普遍的な成熟の一部である。

- リヴァイアサン性(猛獣性)をどう扱うか──国家にすべて預けるのか、自分の中で制御するのか、共同体で分有するのか──は、戦国・幕末・明治・現代を通じて変わらない根本課題である。

- 「力に屈したら男に生まれた意味がねえだろう」という言葉は、戦争礼賛ではなく、「自分の人生から逃げ続けるな」「悔いのない選択をしろ」という、生き方全体へのメッセージとして読むべきものだ。

引用・補強ノード

- トマス・ホッブズ『リヴァイアサン』:自然状態・社会契約・国家=リヴァイアサンという枠組みを提供した政治哲学者。

- 茂木健一郎『挑戦する脳』:ホッブズのリヴァイアサン論をわかりやすく紹介し、人間の闘争性と国家の役割を説明。

- 西郷隆盛・木戸孝允・高杉晋作・坂本龍馬・大久保利通・伊藤博文:幕末にリヴァイアサン性を爆発させ、時代を変えた志士たち。

- 伊藤仁斎・佐藤一斎:幕末の思想的バックボーンを作り、「眠っている主体性」を呼び覚ました儒学者。

- ガンジー:非暴力・不服従の徹底を体現した人物として、「別種の戦い方」の極端な例。

- 映画『300』:スパルタ300 vs ペルシャ大軍を描き、戦う覚悟・スパルタ式の極端な訓練を象徴的に示した作品。

- 漫画の名台詞「力に屈したら男に生まれた意味がねえだろう」:力と覚悟に関する個人的な最重要フレーズとして引用。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

- 明治維新後の徴兵令や中央集権化を、ホッブズのリヴァイアサン論と絡めながら、「戦う権利と義務を国家に委ねる」という構造と、男として生まれた意味・主体性・覚悟について掘り下げる。

文脈:

- 幕末〜明治維新〜近代国家形成(廃藩置県・徴兵令・日清戦争)と、それ以前の戦国・幕府時代の腐敗と一揆・下剋上の歴史。

- 世界史では、封建国家→主権国家、帝国主義、植民地化の波を受けて、多くの国が「鍛えなかった代償」を払った流れ。

世界観:

- 人間には本来リヴァイアサン性があり、それを完全に消すことはできず、「どこに預け、どう制御するか」が常に問われている。

- 戦争は絶対に回避すべきだが、現実から目を背けて「何もしない」という選択は、別の形での暴力や支配を招きかねない。

- 男として生まれた意味を考えるとき、「自分の人生の戦いから逃げない覚悟」と「必要ならば誰かを守る覚悟」の両方が問われる。

感情線:

- 武士の時代の終わりに立ち会った新選組・旧士族の誇りと喪失。

- 徴兵令を聞いた庶民の恐怖と反発、そして後に戦場に向かった世代の複雑な思い。

- 歴史を学び直す中で、「平和ボケ」という言葉に納得してしまう自分への驚きと違和感。

- 漫画の一言に「男としての生き方」の核を見出す瞬間の胸の高鳴り。

闘争軸:

- 国家にすべてを預けるか、自分で戦う覚悟を残しておくか。

- 非暴力・理想主義 vs 現実主義・安全保障。

- 「平和を願う心」 vs 「いざというとき戦う主体性」。

- 過去の戦争・暴力の反省 vs これからの危機への備え。