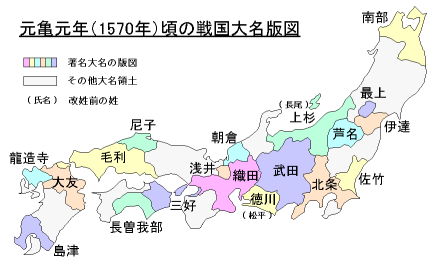

上記の記事の続きだ。

- 東北の伊達政宗

- 信濃の上杉謙信と武田信玄

- 関東の北条氏康

- 東海の今川義元

について書いたが、次は畿内だ。つまり、京都の近くの関西圏のエリアである。ここは中央であり、つまり足利将軍の周りのエリアだ。ここでは下記の記事に書いたように、

- 10代将軍の義稙(よしたね)

- 11代将軍に義澄(よしずみ)

- 12代将軍の義晴(よしはる)

- 13代将軍の義輝(よしてる)

といった将軍たちが、次々とその配下の者たちによって追放される下剋上と、その者らが更にその配下に下剋上されるという、混乱があったあとだった。

明応の政変

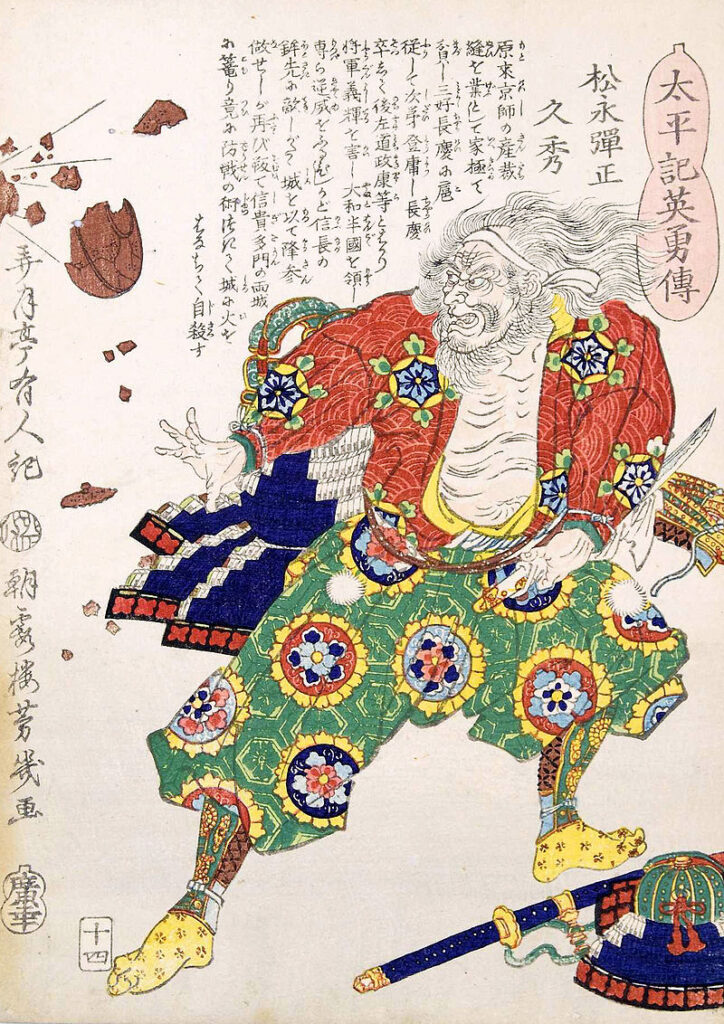

ここからはその後の動きだ。そうして松永久秀が下剋上をした後、13代将軍義輝を殺害してしまったのだ。つまり事実上の畿内の覇者は、この松永久秀だった。しかし、その後の話を言えば、信長上洛後にこれに従うことになる。そして、冒頭の記事で武田信玄が

- 15代将軍足利義昭(よしあき)

- 越前の朝倉

- 近江の浅井

- 大和の松永

- 延暦寺

- 園城寺

らと手を組み、『信長包囲網』を作り上げたと書いたが、その包囲網に加担し、信長に逆らう。しかし、信玄が死んで降伏すると、これが許されて再び信長の支配下に入った。しかし、1577年に、

- 上杉

- 毛利

- 本願寺

らに同調し、再び信長に反抗。しかも最期は、信長が欲しがった名器『平蜘蛛(ひらぐも)』の茶釜を道連れにして爆死。松永は信長に、

織田信長

織田信長三代悪事を働いた老爺だな!

と言われ、呆れられたという。しかし、逆に言うとそれだけのことができた策士だったということだ。信長に一度許されたことを考えると、彼がそれだけ殺すのが惜しい有能な人物だったということが垣間見えてくる。しかし、それにも関わらず何度も反抗し、最期にはせめてと言わんばかりに信長の欲しいものと共に自殺するのだから、耳をすませば、

松永久秀

松永久秀俺の上に立つ者は存在しないんだ!

という彼の魂の叫びが聞こえてきそうである。

松永久秀の三代悪事

- 将軍謀殺

- 三好家衰退

- 東大寺大仏殿焼き討ち

また、越前には朝倉義景(あさくらよしかげ)がいた。彼が支配する越前一乗谷は平和な国だったが、足利一族最後の将軍となる足利義昭がやってくると、この地も戦国時代に突入した。義景は、義昭に上洛を促されるが、応じなかった。しかし、1568年に義昭が織田信長と組み、15代将軍将軍となると、信長を通して義景に圧力がかかった。

足利義昭

足利義昭新将軍に挨拶をせよ!

しかし義景はこれを頑なに拒否。そこには、信長よりも朝倉の方が家柄が上の立場にあるというプライドもあったという。しかし、1570年4月、信長が越前に侵入し、あわや崩壊しかける。だが、北近江の浅井氏が加勢してくれて、信長軍を撤退させることに成功した。

しかし、結局2か月後の『姉川の戦い』で敗れ、義景は『信長包囲網』に組み入られらた。つまり、将軍義昭は、信長に頼って義景に圧力をかけたが、信長を潰そうとして、包囲網を作り、その一味として義景を率いれたのである。その後、1572年に武田信玄が西へ攻めてきた。それが信長を討つ絶好の機会だったはずだが、義景はなぜか突然兵を引き揚げいなくなり、信玄の怒りを買ったという。更に、かつて支援してくれた浅井のために支援して信長軍と戦うが惨敗し、最期は自害した。

髑髏杯

ちなみに、この自害した浅井久松・政長親子と、朝倉義景の頭蓋骨には金を施されたのは本当らしい。だが、いわゆる『髑髏杯』、つまりこれを盃にして酒を飲んだというのは嘘だという。

さて、近江の北部には浅井長政がいた。今出てきたその人物である。彼は元々、織田信長の妹、お市の方を正室に迎え、信長と同盟を結んでいたはずなのだ。つまり彼は信長の義弟。それなのに、なぜ信長ではなく朝倉義景の側に回ったのか。信長という鬼才を転覆させるには、義弟になってまでして目を欺いて、内から破壊するしかないと考え、これを好機と見たのだろうか。

実際には、彼の父、久政(ひさまさ)が朝倉義景と盟友だったのが理由だろう。彼は信長と同盟を組む時、『織田は独断で朝倉を攻めない』という条件を付けていたのだ。それを破ってしまった信長に対して怒った。それが義景側についた理由だったのだ。

畿内には山城国(京都府)に、斎藤道三(さいとうどうさん)という武将もいた。彼が『美濃の蝮(マムシ)』、『蝮の道三』と言われた理由は、彼がこの下剋上時代に、最も筋の通らない『王道の下剋上』をした人物だったからだ。王道というより、『外道』というべきか。しかし、本来下剋上というものは、野心家が水面下で策略し、

このまま済むと思うなよ

としてその私心を表面化し、貫いてしまう革命のことを言う。彼はただの行商人だったが、守護・土岐頼芸(ときよりなり)にひいきにされたが、その頼芸を追放して、美濃(岐阜県)の一国を手中に収めたのである。

不明。

1527。

1530年頃。

1538。

1542年。

1548年。

1556年。

彼は、乗っ取り、追放し、政略結婚をさせる策士で、食えない人間だった。だが、人を見る目はあったらしい。信長と初めて会う時、家臣は信長のいでたちを笑ったが、道三の感想は違った。『蝮の道三』と言われて恐れられたはずの自分を前にしても動じなかった信長を見て、

斎藤道三

斎藤道三…わしの息子どもは、いずれあのたわけに臣従することになるだろう。

と言ったという。そして10年後、道三の言ったとおりの展開になったのである。

しかし、その子の義龍というのがなかなかの人物だったという。35歳で死んだ彼は信長に負けたわけではなかった。義龍は、道三が追放した土岐頼芸の血筋の可能性がある、と噂されていたことを利用し、道三は土岐市の家臣を従わせようとしていた。義龍はその戦略通りに話を進めるが、道三が彼よりも異母弟の孫四郎(まごしろう)と喜平治(きへいじ)を優遇するものだから、次第に心が冷める。

自分が利用されているだけに過ぎないと考えた義龍は、この二人を殺害。道三と対立するが、道三には2000人、義龍には17000人の兵士が集まり、美濃が斎藤ではなく土岐を選んだことにより、長良川の戦いで義龍軍は、父、道三軍を打ち破った。

義父である道三の援助に織田信長がやってくる前に片づけた義龍は、美濃を支配。その後、信長は美濃を落とそうとして義龍と対立するが、信長は義龍を落とすことはできなかったという。最期は1561年に、病死する形でこの世を去った。そしてその3年後には美濃が信長の手に落ちた。その時信長は30歳。つまり、27歳前後で義龍と戦っていた信長は、彼よりも8歳若かったが、格闘技ならむしろ27歳の方が強い。義龍がもう30年長く生きていたらまた歴史も変わっていたのかもしれない。

さて、15代将軍の足利義昭はどうか。先ほど、越前の朝倉義景に上洛を求め断られ、信長に頼んだと言ったが、彼はまず冒頭の松永久秀らに、兄の13代将軍義輝を殺害されていて、自身も久秀に幽閉されていたのだ。何とか近江の和田氏を頼って脱出し、その後様々な有力者の力を借りて、なんとか京に戻ろうとしていたのである。1568年、信長の力でようやく上洛でき、15代将軍となったが、信長が将軍としての権威を制限したのだ。

足利義昭

足利義昭くそぅ信長め!せっかく将軍になれたというのにこれでは意味がないではないか!

として、『信長包囲網』を計画した。しかし、

- 武田信玄の急死

- 朝倉義景の消極的行動

によってこれが頓挫し、崩壊した。しかしその後も中国の毛利氏と信長包囲網を再構築しようとして粘る。ところが、『本能寺の変』が起きて豊臣秀吉が指揮を執るようになると、足利一族の将軍が再興するシナリオは、遠のいてしまった。その後、秀吉が農民出身ということで征夷大将軍になれなかったから、義昭の猶子(ゆうし)になろうとする。

猶子(ゆうし)

兄弟・親類や他人の子と親子関係を結ぶ制度

それで将軍職を得ようとしたのだが、義昭はこれを拒否し、最後の最後まで信長、秀吉勢に抗い続けた、足利一族最後の将軍となった。

戦国時代の中心人物

| 北条早雲 | 関東 | 1432~1519年 |

| 北条氏康 | 関東(相模国) | 1515~1571年 |

| 織田信長 | 東海(尾張国) | 1534~1582年 |

| 佐竹義重 | 関東(常陸国) | 1547~1612年 |

| 武田信玄 | 甲信越(甲斐) | 1521~1573年 |

| 上杉謙信 | 甲信越(越後) | 1530~1578年 |

| 浅井長政 | 畿内(近江国) | 1545~1573年 |

| 三好長慶 | 畿内(阿波国) | 1522~1564年 |

| 毛利元就 | 中国(安芸) | 1497~1571年 |

| 大友宗麟 | 九州(豊後国) | 1530~1587年 |

| 龍造寺隆信 | 九州(肥前国) | 1529~1584年 |

| 豊臣秀吉 | 東海(尾張国) | 1537~1598年 |

| 徳川家康 | 東海(三河国) | 1542~1616年 |

| 長宗我部元親 | 四国(土佐国) | 1538~1599年 |

| 島津義久 | 九州(薩摩国) | 1533~1611年 |

| 伊達政宗 | 奥州(出羽国) | 1567~1636年 |

関連記事

論点構造タグ

(記事が扱うテーマ・思想軸・批判軸を抽出)

- 「信長に倒された者」だけでなく「信長に二度三度逆らい続けた畿内勢力」の構造整理

- 下剋上の連鎖の中で、

- 松永久秀=三代悪事を働いた悪役でありながら、将軍をも翻弄した超一級の策士

- 朝倉義景・浅井長政=信長包囲網の重要ピースだが、選択とタイミングで敗北した「信長に倒された名門」

- 斎藤道三・義龍=「蝮」と「父殺し」という異色親子の下剋上ドラマ

- 足利義昭=信長の「道具」に甘んじず最後まで足利将軍家の正統性を手放さなかった抵抗者

- 戦国後期畿内が「信長一強」になる前の、複数の主役候補がせめぎ合った一瞬の構図を可視化

問題提起(一次命題)

(本文冒頭〜導入部で提示された“問い”を圧縮)

織田信長が畿内・東海で最後までねじ伏せるのに手間取った、あるいは簡単には屈しなかった勢力は誰だったのか。彼らはどのような経緯で信長と対峙し、どこで道を誤った(あるいは、誤らなかった)のか。

因果構造(事実 → 本質)

(本文内の因果関係・構造変換・本質抽出)

- 明応の政変〜三好・松永ラインの台頭 → 畿内権力の流動化

- 足利義稙を追放 → 義澄擁立 → 細川政元が実権

- 細川が後継ぎ争いで弱体化 → 三好長慶が細川家・12代義晴・13代義輝を京都から排除

- その三好を松永久秀が下剋上 → 久秀が畿内実質の覇者へ

→ 「将軍家」「管領家」が骨抜きになり、畿内は下剋上の連鎖の舞台に変質

- 松永久秀:三度信長に背いた策士

- ① 三好家を乗っ取り、13代義輝を殺害(将軍謀殺)

- ② 信長上洛後はいったん服属するも、「信長包囲網」に加担

- ③ 信玄死後、いったん許されるが、のちに上杉・毛利・本願寺らと再度連携し再反乱

- 最期:平蜘蛛の茶釜を道連れに爆死

→ 「三代悪事」で罵倒されつつも、何度も主役級プレイヤーとして舞台に戻ってきた異常な生命力

- 朝倉義景:名門・名地の主から「決断できない凡庸」へ

- 越前一乗谷:豊かな平和な領国運営

- 足利義昭を迎えるも上洛要請を拒否 → 義昭は信長を頼り、15代将軍に

- 信長の越前侵攻(1570)で危機 → 浅井長政の裏切りが信長を退ける(姉川へ)

- その後も「信長包囲網」の一角を担うが、

- 武田信玄西上の際に兵を引き揚げ→ 信玄の信頼喪失

- 以降、信長との戦いで敗北し、自害

→ 家格と地力は十分だったが、「決めるべきときに決められない」優柔不断さが命取り

- 浅井長政:信長の義弟から最大の裏切り者へ

- お市の方を正室に迎え、当初は信長と同盟

- しかし父・久政以来の「朝倉との盟約」があり、

- 信長が「朝倉を攻めない」という条件を破ったと受け止め、朝倉側へ

- 姉川の戦いなどで信長と激突し敗北 → 自害

- 義景と共に「信長包囲網」の核だったが、最終的には信長の野望を加速させる結果に

→ 血縁(信長の義弟)と旧盟約(朝倉との縁)の板挟みによる悲劇的選択

- 斎藤道三・義龍:美濃を揺るがした親子二重の下剋上

- 道三:

- 元は行商人 → 長井家乗っ取り → 守護代斎藤家継承 → 土岐頼芸を追放し美濃一国を掌握

- 「美濃の蝮」と恐れられるが、信長の将来を見抜く眼力も持つ

- 義龍:

- 自分が「土岐の血筋かもしれない」という噂を利用し、土岐一族・国人の支持を集める

- 父・道三が弟たち(孫四郎・喜平治)をえこひいきしたことで対立 → 2弟を殺害

- 長良川の戦いで、道三軍2000 vs 自軍17000で父を討つ

- その後、美濃を支配し、信長の侵攻に何度も対抗(信長は義龍存命中には美濃を落とせなかった)

- 1561年、病没。3年後に美濃は信長のものに。

→ 道三の「外道級下剋上」と、義龍の「父殺し下剋上」が連続する異例の親子劇。信長が美濃を得られたのは、義龍の早すぎる死に大きく依存していた。

- 道三:

- 足利義昭:最後の将軍としての「抵抗」と限界

- 松永・三好に兄義輝を殺され、自身も幽閉

- 近江の和田氏に救われ、各地の勢力を頼って上洛の機会をうかがう

- 朝倉義景は動かず → 織田信長に依頼し、1568年に上洛・15代将軍就任

- しかし信長が将軍権限を大きく制限 → 不満から「信長包囲網」を構築

- 信玄急死・義景の消極性で包囲網瓦解後も、毛利らを頼り信長に対抗

- 本能寺後の秀吉政権に対しては、足利将軍家再興の足場を失い、秀吉の「猶子」申し出も拒否

→ 自らの権威を最後まで手放さなかったが、武力と政治力を持たぬ「象徴」の限界も露呈

価値転換ポイント

(従来価値 → 新しい本質価値への反転点)

- 松永久秀=「三代悪事の悪党」

→ 同時に、三好家も将軍も翻弄した「畿内随一の政略家」であり、信長が一度は許すほどの人物。 - 朝倉義景=信長にあっさり負けた凡将

→ 家柄・地力は一級で、朝廷・将軍を抱え込むポテンシャルもあったが、「決断の遅さ/動かなさ」が決定的弱点だった戦略家。 - 浅井長政=義弟の裏切り者

→ 条件付き同盟を破られた側として「約定を守ろうとした結果、信長と敵対した」武士道的な一面も持つ。 - 斎藤道三・義龍=ただの父殺しの異常親子

→ 美濃という重要地域における二重の下剋上が信長の台頭に直結した、戦国史のキーピース。 - 足利義昭=無能な最後の将軍

→ 信長・秀吉に魂を売らず、最後まで足利将軍家の形式的正統性にしがみついた「時代遅れの抵抗者」として再位置づけ。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 室町末〜戦国中期

- 明応の政変 → 三好長慶の台頭 → 松永久秀の下剋上

- 信長の上洛と足利幕府の形骸化

- 信長包囲網(武田・浅井・朝倉・本願寺・毛利・延暦寺・園城寺・松永久秀)

- 畿内制圧と東海進出

【心理レイヤー】

- 松永久秀:

- 「自分より上はいない」という徹底した野心

- 許されてもなお反旗を翻す「二度目・三度目」の反抗

- 朝倉義景:

- 名門意識と信長に対するプライドが決断を鈍らせる

- 浅井長政:

- 義弟(信長)と父の盟約(朝倉)との板挟み

- 斎藤義龍:

- 父に利用されているという被害感情と、弟への嫉妬・危機感

- 足利義昭:

- 将軍としての権威を制限される屈辱

- 信長/秀吉の「庇護」と「操り」の間で、最後まで自尊心を手放せなかった

【社会レイヤー】

- 畿内の権力構造:

- 室町将軍家・管領家の権威失墜

- 三好・松永・浅井・朝倉・斎藤ら地方大名が「実力」によって中央政治を動かす

- 信長はそれらを「各個撃破」し、新秩序の中心に立つ

【真理レイヤー】

- 歴史の主役は単純な「強い/弱い」ではなく、

- 決断のタイミング

- 誰に義を通すか(旧盟約 vs 新たな同盟)

- 権威にどう接するか(利用/奉じる/裏切る)

によって評価が変わる。

【普遍性レイヤー】

- 組織が混乱するとき、

- 中央で「権威の看板」を持つ者(義昭)

- 現場で「武力と謀略」を持つ者(久秀・義景・長政・道三・義龍)

がそれぞれ違うやり方で時代を動かす。

- 戦国末期の畿内は、まさに「権威と実力」「旧約と新秩序」が激突した実験場。

核心命題(4〜6点)

(本文が最終的に語っている本質の骨格)

- 戦国末期の畿内には、織田信長と一度は対峙し、あるいは何度も反旗を翻した複数の強者たち(浅井・朝倉・斎藤親子・松永久秀・足利義昭)が存在し、彼らとの駆け引きが信長政権成立の前提となっていた。

- 彼らは単なる「信長に敗れた雑魚」でも「悪役」でもなく、それぞれに家柄・地力・戦略・心理・武士道上の事情があり、それが結果として信長との対立・協調の形を決めた。

- 戦国史を立体的に理解するには、「信長の快進撃」だけでなく、彼が倒すまでに何度も手こずった(あるいは最後まで屈服させきれなかった)畿内勢力の内側を読む必要がある。

引用・補強ノード

(本文に登場する偉人・理論・名言が果たした“役割”を抽出)

- 松永久秀:「三代悪事」で信長からも「三代悪事を働いた老爺」と評されたが、それだけの悪事を働けるだけの政治力・軍事力・胆力を持っていた。

- 斎藤道三:「美濃の蝮」と恐れられつつ、信長の資質を見抜き「我が子はあのたわけに臣従する」と語った慧眼。

- 上杉謙信・武田信玄:前稿から続く「軍神/甲斐の虎」として、畿内戦国図の外側から信長を押さえ込もうとした存在。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

織田信長の畿内制圧の裏側で、浅井長政・朝倉義景・斎藤道三/義龍・松永久秀・足利義昭といった「倒された側」の戦国大名・武将たちがどのように奮闘し、何を誤り、どのように歴史の舞台から退場していったかを構造的に整理する。

文脈:

室町末〜戦国中期/明応の政変〜信長上洛〜信長包囲網〜本能寺前夜/畿内・北陸・美濃・近江情勢。

世界観:

戦国時代は「信長・秀吉・家康」の三英傑だけでできているわけではなく、彼らと同じ、あるいはそれに準ずる器量を持ちながらも、時代の流れ・決断のタイミング・心理的葛藤によって敗者に回った「もう一人の主役たち」がいた時代として描かれている。

感情線:

- 松永久秀の三度目の裏切りと爆死に「ここまでやるか」と呆れ混じりの感嘆

- 朝倉・浅井の「義」と「家格」に縛られた選択に対する一抹の哀しさ

- 道三・義龍親子の長良川での激突にゾッとする感覚

- 足利義昭の最後の抵抗に対する、時代遅れだがどこか愛すべき頑固さへの共感

闘争軸:

- 新秩序(信長) vs 旧秩序(足利・朝倉・浅井・寺社勢力)

- 権威(将軍・天皇) vs 実力(戦国大名)

- 家格・旧盟約に縛られるか vs 現実に合わせて乗り換えるか