上記の記事の続きだ。さて、中国では隋が終わり、『唐』の時代へと突入していた。推古天皇の後の『舒明天皇(じょめいてんのう)』は唐に『遣唐使』を派遣し、中国との関係はそうして平安時代まで続いた。日本における仏教の宗派はたくさんあるが、そのうち以下の太字の二人が、この時代に唐から仏教を学び活躍した人物だった。

では、もう一度ここまでの天皇をまとめてみよう。

539年12月5日? – 571年4月15日?。

572年4月30日? – 585年9月14日?。

585年10月3日? – 587年5月21日?。

587年9月9日? – 592年12月12日?。

593年1月15日 – 628年4月15日。

629年2月2日 – 641年11月17日。

642年2月19日 – 645年7月12日。

655年2月14日 – 661年8月24日。

つまり、舒明天皇の次は『皇極天皇、斉明天皇』だ。この二人は同一人物であり、その夫が先代の舒明天皇である。同一人物というのは、一度皇極天皇が退位し、もう一度即位したので名前が変わったからだ。その理由はこの後に分かる。

622年、聖徳太子が亡くなった後、タッグを組んでいた蘇我氏の鼻息が荒くなった。蘇我馬子自体は626年に亡くなったが、彼の息子である蘇我蝦夷(そがのえみし)、孫だった蘇我入鹿(そがのいるか)が越権行為をするようになる。そもそも、蝦夷は子である入鹿を独断で『大臣(おおおみ)』の位に就かせる等して、特権を乱用していた。更に、聖徳太子の子である『山背大兄王(やましろのおおえのおう)』を死に追いやったのだ。

643年。彼は蘇我入鹿の従妹でもあった。

しかも入鹿は彼の一族をも自害させたのだ。これは、実は父の蝦夷でさえ不本意だったという、入鹿の暴走だった。これに危機感を抱いたのが皇極天皇の息子で、後の『天智天皇』でもある、『中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)』と、その腹心の『中臣鎌足(なかとみのかまたり)』だった。

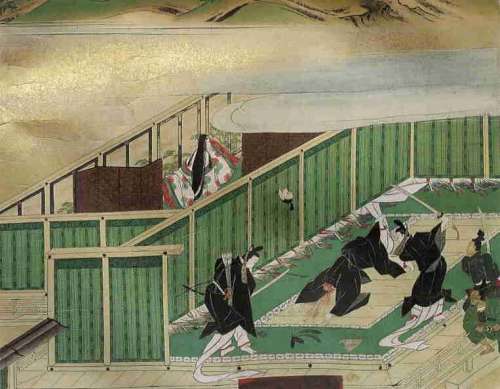

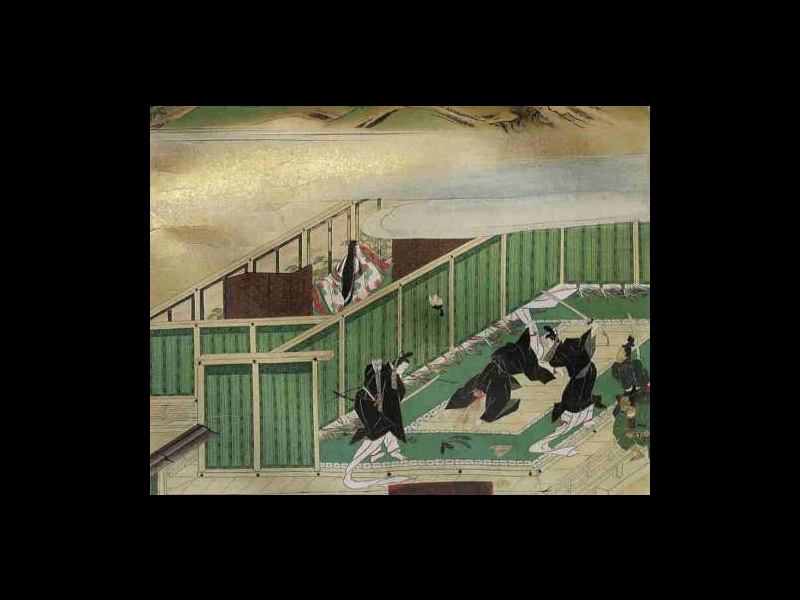

彼らが出会ったのは『蹴鞠(けまり)』だった。中大兄が法興寺で蹴鞠をしていたとき、うっかり苦衷を蹴り、沓(くつ)が脱げて飛んでいった。そこにいたのがこの鎌足だったのだ。こうして知り合った二人は自分たちに共通点があることがわかり、利害が一致する。そして彼らは考え方の違いから蘇我入鹿を暗殺することを決意。そして『乙巳の変(いっしのへん)』が起こったのである。

蘇我入鹿

蘇我入鹿我々は今まで通りの豪族政治をするんだ!

中大兄皇子

中大兄皇子隋や唐から学んだように、王族(天皇)を中心とした国家づくりをするんだ!

蘇我氏は元々豪族なわけだから、それが有利になるように運ぼうとしていた。しかしそれを阻止し、天皇を中心とした中央集権国家を作ろうとして、天皇の息子であった天皇側の中大兄皇子は、中臣鎌足と一緒に蘇我入鹿を殺害したのだ。そして、それを聞いた父の蝦夷は自宅に火を放ち自害し、蘇我本宗家は滅びた。元々入鹿の暴走が目に余っていた故、蝦夷はそこでけじめをつけようとしたのだろう。

こうして革命を起こした中大兄皇子は、蘇我入鹿に代わって実権を握る。中大兄皇子の母である皇極天皇は、弟の孝徳天皇に位を譲り、そして『大化の改新(645年)』と言われる政治改革を推し進めた。

| 天皇 | 孝徳天皇 |

| 皇太子 | 中大兄皇子 |

| 内臣(うちつおみ) | 中臣鎌足 |

中国の影響を受けていた中大兄皇子が指揮を執ることになった日本は、この時から中国同様『元号』が制定され、日本初の元号『大化(645年~650年)』が制定されることになった。意味を詳しく書いてある参考文献はないが、この革命的な乙巳の変を考えるからに、文字通り『大きく化ける(変わる)』時だったという意味が込められているのだろう。

翌646年には『改新の詔(みことのり)』が発せられる。

改新の詔(みことのり)

- 従前の天皇等が立てた子代の民と各地の屯倉、そして臣・連・伴造・国造・村首の所有する部曲の民と各地の田荘を廃止する。

- 初めて京師を定め、畿内・国司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬の制度を設置し、駅鈴・契を作成し、国郡の境界を設定することとする。

- 初めて戸籍・計帳・班田収授法を策定することとする。

- 旧来の税制・労役を廃止して、新たな租税制度(田の調)を策定することとする。

簡易版はこうだ。

| 第一条 | 公地公民制 | 民も土地も国のものであり、個人や豪族のものではない |

| 第二条 | 地方行政制度 | 中央から地方の間に道路を作る。地方行政をつかさどる役所を設ける |

| 第三条 | 班田収授法 | 戸籍を作り民を管理。民に農地(口分田)を貸し与える |

| 第四条 | 税制 | 口分田でできた稲をはじめとする納税義務 |

このような政策の根底にあるのは、『天皇を中心とした中央集権国家』の確立だった。

その他の出来事

- 都が飛鳥から難波に移る

- 右大臣、左大臣という役職ができ、律令官制の原型ができる

これは、中国の中央集権、つまり『国でバラバラの権力者がいるのではなく、中央に一人の権力者がいて統治する』というシステムを真似たもので、日本が隋や唐から学んだとき、

日本も天皇を中心とした中央集権国家にしたいなあ…。

という考えが要人の中で沸き起こり、それが実現した形だった。つまりそう考えると見えてくるのは、『始皇帝』の存在である。秦の王、嬴政(えいせい)が紀元前221年、ほかの6国を滅ぼし、史上初の中華統一を成し遂げた。

始皇帝は、都の咸陽(かんよう)に巨大組織を作り、統治を開始する。中央から都に官僚を派遣して統治させる中央集権体制を築く。この体制自体は実に2000年にもわたって受け継がれているので、始皇帝はこの意味では、中国にとても大きな貢献をしたことになる。そしてその影響が及んだのは中国だけではなかったのだ。こうして日本の『天皇を中心とした国家』システムの根幹には、彼の存在があったのだ。

ただ始皇帝の場合は先ほどの『焚書坑儒(ふんしょこうじゅ)』然り、思想面をも統一してしまって無理が生じ、わずか15年で滅んでしまった。そこから学んだ次の王朝『漢』は、儒教を国教にしながら取り入れ、法律と合わせて最強の統治ツールを作り、前漢、後漢と合わせると実に400年もの間その統治を維持し続けることができたのである。

こうした歴史から多くを学んでいたはずの隋や唐から学んだ日本は、天皇を中心とした中央集権国家を作る際に当然『思想面』において十分に配慮をしたことだろう。

例えば、下記の記事に書いたように、1600年頃のロシア、ロマノフ朝はロシア正教会の影響が強く、他の国が経験したような宗教戦争による内乱とは無縁だった。そのため、皇帝が政治的にも宗教的にも強力な権威を持ち、『ツァーリズム(専制政治)』が成り立ち、統治は安定していた。

同じように、この日本でもこれといった大規模な『宗教戦争による内乱』はない。ロマノフ朝と同時代の1600年代に、天草四郎がキリシタンとして弾圧を受けるが、フランシスコ・ザビエルが来日した1550年頃までキリスト教はないし、

- 神道

- 仏教

- 儒教

の3大宗教(精神基盤)がうまく習合したことで、この国で始皇帝時代にあったような『国民の精神崩壊』的な現象はほとんど見られなかったようだ。

だが、実はこの蘇我氏について書かれているのは『日本書紀』で、それはおおむね潤色・改変されているという。例えば旧約聖書で『モーセが海を割った』話や『アダムとイブ』の話をどう捉えるかということはその人次第だが、そのように、歴史の記録というのは往々にして人に手が加えられてしまうものである。

もし『極悪人の蘇我入鹿』が作り上げられた人物像であれば、ここにこういうシナリオが浮かび上がってくることになる。

天皇を中心とした中央集権国家を作るために、天皇側が用意した大義名分(シナリオ)。

力づくで権力を奪い返し、その奪い返した方法が『殺人』だっただけに、それを正当化するには相手を極悪人にするしかない。極悪人は成敗されるのが正義ドラマの相場である。極悪人であれば斬られて死んでも人々は拍手し、斬った本人を称賛するものだ。まあ、これは一つの仮説だが、確実なエビデンス(証拠)がない場合は、何事も過信、妄信しないことが真実を知るための第一歩である。

さて、中大兄皇子は孝徳天皇を即位させて大化の改新を進めていた(国づくりをしていた)わけだが、そのうち二人の意見は合わなくなり、対立してしまった。そして、難波の都から飛鳥に移る。すると、中大兄皇子側にほとんどの臣下がついてきてしまった。その後、残された孝徳天皇は難波で生涯を終えるのだった。

ここでようやく『斉明天皇』が出てくる。つまり、皇極天皇が斉明天皇の名で再び即位したのだ。のちに『天智天皇』となる中大兄皇子がここで天皇にならなかったのは、やはり乙巳の変の時の強引なやり方と、豪族から土地を取り上げる強引な手法によって多くの敵を作ってしまっていたらしく、それが原因で時期を見たと考えられている。こういうことからも、先ほど私が推測した一つの仮説も、現実味を帯びてくるわけだ。

この強引な手法を正当化できる、人々が納得するようなシナリオはないだろうか。

もし私がその立場だったら、ひとまずはこういうアイディアが思い浮かぶというものである。

さて、個人的な想像はさておき、斉明天皇のとき、以下の3つのエリアが問題となっていた。

- 東北の蝦夷(えみし)

- 南九州の隼人(はやと)

- 朝鮮半島の百済(くだら)

最初の二つはただ『未開拓エリア』だ。この地をどのように征服し、支配下に入れるかということがテーマとしてあった。だが大問題だったのは百済だ。当時、中国の唐は新羅と手を組み勢力を拡大。すでに壊滅していた伽耶諸国を考えると、後はもうこの百済しか残っていなかった。

朝鮮半島の勢力

| 北 | 高句麗(こうくり、こぐりょ) |

| 中央西 | 百済(くだら) |

| 中央東 | 新羅(しらぎ) |

| 南 | 伽耶(かや)諸国 |

百済は倭国(日本)に救済を求め、中大兄皇子としてもこのエリアを失うことは避けたかった。663年、倭国は大軍を率いて朝鮮半島の白村江に進撃。だが、この遠征の途中で斉明天皇は亡くなった。こうして天皇が空席の状態で挑んだ『白村江(はくそんこう)の戦』だったが、唐・新羅連合軍に大敗する結果となる。

これによって唐の脅威から身を守る必要が出てきた倭国は、九州の太宰府周辺や瀬戸内海に城を築き、

都を近江大津宮に移し国内改革を早める。

中大兄皇子

中大兄皇子むう!かくなるうえは、防御だ!防御に徹するのだ!

ちなみにこの大宰府は、磐井の乱で懲りたヤマト政権が、朝鮮半島との外交および軍事をつかさどる役所として設けたのが始まりだった。したがって、この白村江の戦いで敗北したことで、まずここの防御を強化することが先決となったのだ。水堀を作って博多湾から上陸した敵を足止めしたり、北東にそびえる大野山に城を築いた。更に、有明海からの侵攻に対して基山山頂にも城を築くなどして防御力の強化を図った。

大津宮に遷都した中大兄皇子は、ようやくここで『天智天皇』として即位。この場所を都にした理由は、

- 海から遠く外敵からの防衛に適している

- 国内の交通の便がよい

- 反対派の豪族が少ない

というものだった。やはり彼の頭に常にあったのは『自己防衛』だったようだ。だが、わずか3年で崩御してしまっている。つまり亡くなったのである。だが、彼は『全国を対象とした初の戸籍(庚午年籍(こうごねんじゃく)』を採用。これによってこの国の人々に戸籍ができるようになったのだ。それによって徴税や徴兵等の管理がしやすくなったが、やはり豪族に対しては厳しくて、彼らの所有する民衆や土地を取り上げることになり、豪族たちからの不満が高まってしまった。

中大兄皇子は生前、

- 子:大友皇子(おおとものおうじ)

- 弟:大海人皇子(おおあまのおうじ)

の二人が後継者にふさわしいと考えていた。はじめは弟だったが、最後の方は子に譲る気持ちが高まっていた。そういった理由から二人は継承者争いをしてしまい、大海人皇子が吉野を抜け出して挙兵する。

挙兵

兵を集めて軍事行動を起こすこと。 旗揚げ。

こうして中大兄皇子が亡くなった翌年の672年、古代朝廷における最大の継承争い『壬申の乱(じんしんのらん)』が起こった。そして、有力な地方豪族の後ろ盾があった大海人皇子が勝利し、『天武天皇』として即位したのである。

欽明天皇以降の天皇

539年12月5日? – 571年4月15日?。

572年4月30日? – 585年9月14日?。

585年10月3日? – 587年5月21日?。

587年9月9日? – 592年12月12日?。

593年1月15日 – 628年4月15日。

629年2月2日 – 641年11月17日。

642年2月19日 – 645年7月12日。

655年2月14日 – 661年8月24日。

668年2月20日 – 672年1月7日。

672年1月9日 – 672年8月21日。天智後継者として統治したが、壬申の乱において叔父・大海人皇子(後の天武天皇)に敗北し、首を吊って自害する。

673年3月20日 – 686年10月1日。

この弘文天皇というのが、大海人皇子に敗れた大友皇子だ。彼は一時的に即位したとか、していないという話がある。どちらにせよこの壬申の乱で敗北した一か月後に自害してしまった。

関連記事

論点構造タグ

(記事が扱うテーマ・思想軸・批判軸を抽出)

大化の改新=豪族政権から天皇中心国家への決定的転換/蘇我本宗家の暴走と「成敗」シナリオ/中大兄皇子・中臣鎌足ラインによるクーデター(乙巳の変)/唐・隋・秦・漢モデルに学んだ中央集権の輸入/公地公民制・班田収授法・戸籍による「人と土地の国有化」/白村江敗北と防御国家化・遷都/壬申の乱に見る、中央集権国家内の後継者闘争の宿命構造/宗教戦争がほぼ起きなかった日本=神道・仏教・儒教の三重構造の安定性/『日本書紀』による蘇我像の潤色・歴史叙述のバイアス問題。

問題提起(一次命題)

(本文冒頭〜導入部で提示された“問い”を圧縮)

蘇我氏の専横と乙巳の変、大化の改新、白村江の敗北、壬申の乱という一連の出来事を通じて、日本はいかにして「豪族連合国家」から「天皇を頂点とする中央集権国家」へ移行していったのか。また、その過程の物語はどこまで事実で、どこからが後世の「シナリオ」なのか。

因果構造(事実 → 本質)

(本文内の因果関係・構造変換・本質抽出)

- 聖徳太子の死(622)+蘇我馬子の死(626)

→ 後継の蝦夷・入鹿が実権を集中/入鹿は父の頭越しに大臣に就任

→ 山背大兄王ら聖徳太子系統を一族まとめて自害に追い込み、「皇族殺し」の暴走。 - 蘇我氏の越権行為・皇族排除

→ 皇極天皇の皇子・中大兄皇子と中臣鎌足が危機感を共有

→ 蹴鞠をきっかけに関係が生まれ、「豪族政治 vs 天皇中心国家」の路線対立が明確化。 - 乙巳の変(645)

→ 中大兄皇子・鎌足が宮中で蘇我入鹿を暗殺

→ 蝦夷は castle に火をかけ自害、蘇我本宗家は滅亡

→ 皇極天皇が退位し、弟の孝徳天皇が即位。 - 大化の改新の開始

→ 中大兄皇子が皇太子として実権を握り、鎌足が内臣に

→ 日本初の元号「大化」を制定(「大きく化ける」革命期の象徴)

→ 改新の詔(646)で、公地公民制・班田収授法・戸籍・税制改革・地方行政制度を打ち出す。 - 改新の詔の中身

- 第一条:公地公民制(土地も民も豪族ではなく、国家・天皇のもの)

- 第二条:地方行政制度(国司・郡司・道路・駅制など中央から地方を貫く統治ライン)

- 第三条:班田収授法(戸籍と計帳に基づき口分田を貸し与え、国家が人と土地を把握)

- 第四条:新税制(田の収穫に応じた租税と労働義務)

→ 豪族の私有地・私有民を廃し、「人・土地・税」を国家管理へ転換。

- この中央集権モデルのルーツ

- 秦の始皇帝が作った郡県制=中央官僚を派遣して全国を統治

- 漢が儒教と法を組み合わせて長期安定(約400年)

- その後の隋・唐が均田制・科挙などでアップデート

→ 日本は遣隋使・遣唐使を通じてこれらを学び、「天皇版・中華モデル」を構想。

- ただし、秦の焚書坑儒・思想統一による短命(15年)を日本側は知っている

→ 日本では神道・仏教・儒教を完全統一せず「共存・習合」方向を選び、宗教戦争による崩壊を回避。 - 外交・軍事面:白村江の戦い(663)

- 唐・新羅が連合して朝鮮半島を席巻、百済が窮地

- 百済が日本に救援を要請 → 倭国は大軍で白村江へ出撃

→ 斉明天皇死去のままの出兵+唐・新羅連合軍の前に大敗

→ 日本は半島での足場を失い、防御と国内改革へシフト。

- 敗北後の「防御モード」

- 太宰府周辺・大野山・基山などに城と水堀を築き、唐・新羅侵攻に備える

- 都を近江大津宮に遷す(防衛・交通・反対派対策)

→ 外交攻勢から「列島防衛型」の中央集権へと姿勢を修正。

- 後継問題と壬申の乱(672)

- 天智天皇は息子・大友皇子と弟・大海人皇子の間で揺れ動く

→ 死後、両者の継承争いが勃発

→ 大海人皇子が吉野から挙兵し、有力豪族の支持を得て勝利

→ 天武天皇として即位し、大化の改新路線を引き継ぎつつも、自らの王権を再構築。

- 天智天皇は息子・大友皇子と弟・大海人皇子の間で揺れ動く

本質:

大化の改新は「蘇我打倒」だけでなく、豪族の土地・人・税を国有化し、秦・漢・隋・唐のエッセンスを取り込んだ「天皇を頂点とする中央集権国家」を日本に定着させる長いプロジェクトの起点だった。その途中に白村江敗北と壬申の乱という試練を挟みつつ、国家構造そのものが組み替えられていく。

価値転換ポイント

(従来価値 → 新しい本質価値への反転点)

- 「大化の改新=教科書に載っている4か条の改革」

→ 実態は、**豪族支配を解体し、人・土地・税・軍事・外交・宗教まで含めた「国のOSの総入れ替え」**である。 - 「蘇我入鹿=単純な極悪人」

→ 入鹿像は『日本書紀』により潤色されている可能性が高く、天皇側クーデターを正当化するための“悪役脚本”としての側面を持つかもしれない。 - 「中大兄皇子=生まれながらの理想主義者」

→ 実際は、**豪族の既得権を切り崩し、クーデターと苛烈な土地・民収奪を進めた「強引な改革者」**であり、その強引さを正当化する物語づくり(蘇我悪玉論)が必要だった。 - 「白村江の戦い=ただの敗戦」

→ 実は、対外進出から列島防衛・内部整備へと日本の国家戦略を切り替えさせた決定的な事件だった。 - 「日本は宗教的に平和な国だった」

→ 宗教戦争が少なかったのは偶然ではなく、神道・仏教・儒教を無理に一元化せず、国家が微妙なバランスで習合・共存させた結果とも読める。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 天皇系譜:欽明〜敏達〜用明〜崇峻〜推古〜舒明〜皇極/斉明〜天智〜弘文〜天武

- 乙巳の変 → 蘇我本宗家滅亡 → 大化改新 → 白村江 → 大津遷都 → 壬申の乱 → 天武即位

- 対外:遣隋使・遣唐使、唐の均田制・科挙、白村江・朝鮮半島勢力図の変化。

【心理レイヤー】

- 皇族・一部豪族側:「このまま蘇我政権が続けば、自分たちの命も権威も危うい」という恐怖

- 地方豪族側:土地・人・税を取り上げられることへの強い不満

- 中大兄皇子側:唐・隋を見て「このままでは列島ごと呑み込まれる」という危機感と、「自分たちも天子として立ちたい」という野心

- 民衆側:直接は見えにくいが、度重なる戦・重税・制度改革に振り回される疲弊と不安。

【社会レイヤー】

- 氏姓制・豪族支配 → 公地公民制・官僚制への移行

- 戸籍(庚午年籍)と班田収授による「全国民のリスト化」

- 大宰府・国司・郡司など地方行政機構の整備

- 豪族の「地主・領主」から「官僚・貴族」への役割シフト。

【真理レイヤー】

- 権力の正当化には「悪役」と「大義名分の物語」がほぼ必ずセットで必要になる。

- 外圧(唐・新羅・白村江の敗北)は、内部改革を加速させる強烈な触媒になる。

- 制度(公地公民・戸籍・税制)と思想(天皇中心・宗教構造)の両方が噛み合わないと、中央集権は維持できない。

【普遍性レイヤー】

- フランス革命や明治維新、ソ連崩壊など、既存エリート層の打倒と新しい統治OSの導入は世界史で繰り返されるパターン。

- 歴史書(日本書紀・聖書・年代記など)は、常に勝者側の視点・潤色を含み、後世の「公式物語」として機能する。

- 大国(唐・中国)の制度を真似しつつ、自国の事情に合わせて「翻訳」することで、周辺国は自立を図る(日本・朝鮮・ベトナム等に共通)。

核心命題(4〜6点)

(本文が最終的に語っている本質の骨格)

- 大化の改新は、蘇我氏打倒をきっかけとして、「土地・人・税」を国家の手に集約し、天皇を頂点とする中央集権国家を日本に根付かせる大転換だった。

- この中央集権モデルは、秦・漢・隋・唐の制度を下敷きにしつつ、日本独自の宗教バランス(神道・仏教・儒教)によって思想統制の暴走を抑えようとした試みでもあった。

- 白村江の大敗は、半島への野心を断ち切り、日本を「防衛と内政整備」へと向かわせるショックであり、その後の城郭整備や遷都政策に直結した。

- 中大兄皇子(天智天皇)は、公地公民制・戸籍・税制改革によって豪族の力を削いだが、その強引さが壬申の乱という新たな内戦の種を生んだ。

- 壬申の乱に勝利した天武天皇は、大化の改新の中央集権路線を継承しつつ、自らの王権を強化し、「天皇中心国家」の骨格を決定的なものにした。

- 蘇我入鹿悪玉論や中大兄皇子英雄論は、『日本書紀』という勝者の史書を通して形成された「物語」であり、史実とプロパガンダを見分けようとする態度こそ、歴史理解の第一歩である。

引用・補強ノード

(本文に登場する偉人・理論・名言が果たした“役割”を抽出)

- 蘇我馬子・蝦夷・入鹿/山背大兄王

- 豪族政権の頂点とその暴走、そして皇族粛清事件として、「大化の改新前夜」の緊張を象徴するノード。

- 中大兄皇子(天智天皇)・中臣鎌足

- 乙巳の変の首謀者として、豪族打倒と中央集権化を推し進めた改革コンビ。

- 孝徳天皇・皇極/斉明天皇

- 改新の名目上の天皇と、二度即位を通じて改革と対外戦争に立ち会った「同一人物」の天皇。

- 始皇帝(秦)・漢王朝

- 郡県制と儒教・法の組合せという、中国中央集権モデルの元祖として、日本の国家構想の遠因となるノード。

- 唐・白村江・大宰府

- 外圧と敗北、防衛線の再構築を通じて、日本の戦略方向を変えた出来事と場所。

- 大友皇子(弘文天皇)・大海人皇子(天武天皇)

- 壬申の乱という最大規模の王位継承戦争を通じて、「誰が中央集権国家を継ぐか」を決めた当事者たち。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

大化の改新を中心に、乙巳の変〜白村江〜壬申の乱までの連続した改革と内戦・対外戦争を通じ、豪族政権から「天皇を頂点とする中央集権国家」へ日本が構造転換していく過程と、その背後にある制度輸入・宗教構造・歴史叙述のバイアスを読み解く。

文脈:

飛鳥時代後半〜奈良時代前夜/遣隋使・遣唐使と隋唐制度の吸収/朝鮮半島情勢と倭の半島政策/秦・漢・隋・唐・ロシア・ヨーロッパなど他文明の中央集権・宗教政策との比較。

世界観:

国家は外圧と内紛の中で、自らの「OS」(統治システムと精神基盤)を何度も書き換えながら生き延びていく存在であり、日本もまた、中国文明から学びつつ、自分なりの天皇・宗教・豪族のバランスを模索してきた。その過程は、勝者によって脚色された史書を批判的に読み解くことで初めて、立体的に見えてくる。

感情線:

蘇我氏の暴走と皇族粛清への嫌悪と危機感

→ 乙巳の変の劇的クーデターと「悪が倒された」というカタルシス

→ 大化の改新・白村江・壬申の乱と続く、終わらない改革と戦の緊張

→ 最終的に天武天皇の即位と中央集権の定着が見えつつも、「この物語自体がどこまで作られているのか」という違和感と問いへ収束。

闘争軸:

- 豪族政権 vs 天皇中心国家

- 在来支配エリート vs 新しい中央官僚制

- 半島進出志向 vs 列島防衛・内政志向

- 史実の蘇我・中大兄皇子像 vs 『日本書紀』が描いたドラマとしての彼らの像