上記の記事の続きだ。1441年、『嘉吉の変(かきつのへん)』で赤松が義教を自宅の宴会に招き、そこで殺害した。急な展開で七代将軍になったのは、義教の息子の義勝。しかしかれは在任8か月で急死。10歳のことだった。次の八代将軍足利義政(よしまさ)(在職:1449年 – 1473年)は、『暗愚の将軍』、『史上最低の将軍』と言われるが、その通り、彼は政治を放棄するような人間だった。

その理由は、乳母・側室であった今参局(いままいりのつぼね)、妻・日野富子(ひのとみこ)とその一族らの干渉で自分の思い通りにいかなかったからだ。

足利義政

足利義政なんじゃ!将軍というのは!全く自分の意のままにならぬじゃないか!じゃあ政治やーめた!酒飲もーっと!

彼ら夫妻には後継ぎがなく、やむを得ず弟の足利義視(よしみ)を次の将軍に決めていた。しかし翌年に子供(義尚(よしひさ))が生まれ、どちらを将軍にするか決めなければならなかったが、義政はこの決断すらも行わなかったのだ。

足利義政

足利義政どうしよーかなーっ!全部がめんどくさいなーっ!

まさかこんな言葉を言い捨てたわけじゃないだろうが、内容からしてまるでこのような発言をする状況すら思い浮かべてしまうわけだ。それは、当時を生きた人々にとっても同じことだった。

一体どっちが後継ぎなんだ!ハッキリしてくれ!

足利義政

足利義政じゃあ有力守護大名が決めていいよっ!

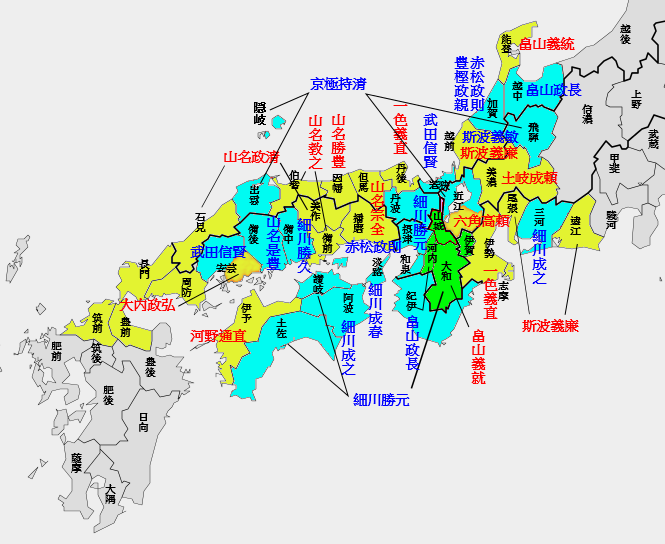

この義政の態度が彼ら有力守護大名同士の権力争いに火をつけ、1467年、そこから11年も続く『応仁の乱』が勃発したのである。数年にわたり家督を争っていた、管領家の畠山義就、政長の両軍が激突し、そして両軍の後ろ盾、幕府の二大巨頭だった、

- 細川勝元(ほそかわかつもと)

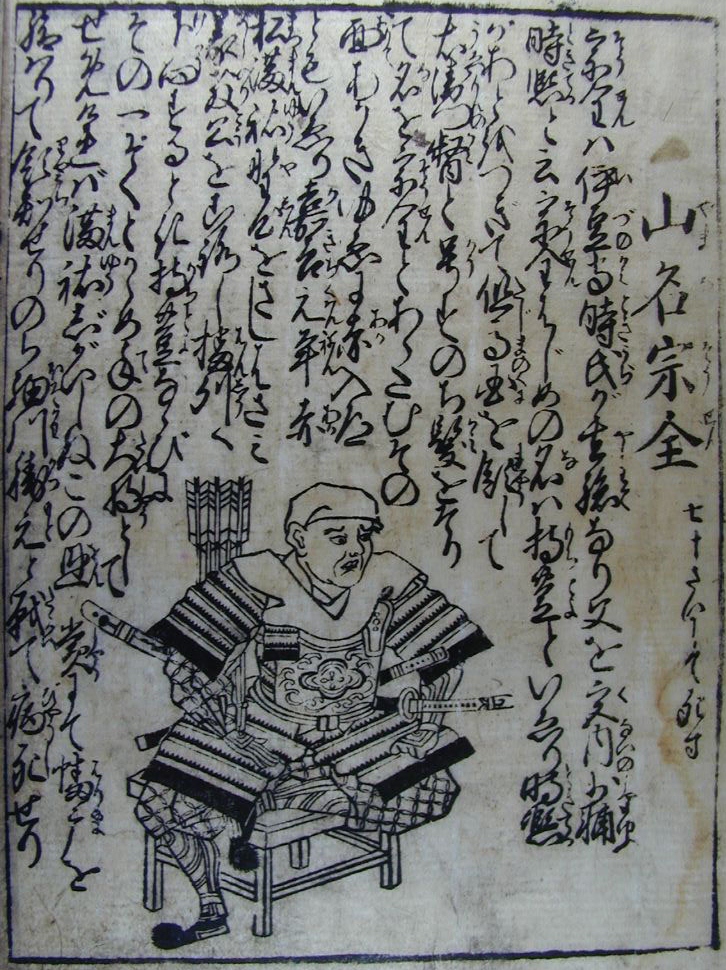

- 山名宗全(やまなそうぜん)

の全面戦争へと発展してしまったのである。

室町幕府

| 将軍 |

| 管領(かんれい) |

| 侍所 | 政所 | 評定衆 | 問注所 |

将軍の補佐には『管領』という立場があり、足利氏と血縁関係がある、

- 斯波(しば)

- 細川

- 畠山

の3家が交代でそれを務めた。そして京都の警備や裁判をつかさどる侍所の長官『所司』は、

- 山名氏

- 赤松氏

- 京極氏

- 一色氏

の有力な守護大名から任命され、彼ら有力7家を『三管領・四職』といった。その有力守護大名たちが、『将軍の後継ぎ争い』などではなく、それに乗じて権力争い、そして自分の家の相続争いを始めてしまったのだ。

細川勢

細川勢これを機にどっちが上か決めようじゃねえか!

山名勢

山名勢何をこの野郎!よーし、やってやろうじゃねえか!

義政の妻、富子は、義政の弟、義視を後継とし、管領の細川勝元を後見人としていたが、翌年に義尚を出産したことで、彼に対抗できる山名宗全に後見人を依頼していた。つまり、この富子にも色々と問題がありそうだ。義政が政治を放棄したのも、応仁の乱が勃発したのも、もしかしたら彼女の存在が大きかったのかもしれない。

二代将軍、足利義詮(よしあきら)は、大内弘世と山名時氏(ときうじ)を従わせ中国地方を統一。そして三代将軍義満が、日本60余州のうち6分の1にあたる11か国を支配下としていた山名氏を衰退させた。先代の義詮が『半済令』を出し、守護大名に強い権限を与えた。しかし、それによって逆に彼らが強い力を持ちすぎるようになり、幕府にとっての危険因子となっていたのだ。

当時、山名氏清(うじきよ)は中国・畿内に一族合わせてそれだけの領土を得ていて、『六分の一殿』と言われるほど権力を持っていた。しかし、家中の内部分裂があり、これを義光が利用し、『明徳の乱』を引き起こす。この反乱によって山名氏は、山陰の3か国に封じ込められた。

だが、『嘉吉の乱』によって『恐怖将軍(くじ引き将軍)』、つまり六代将軍義教(よしのり)殺され、赤松の功によって山名氏一門の所領は8か国へと戻ってきた。つまり、山名氏がまた力を取り戻していたのだ。そしてその家督を継いでいた山名宗全は力を持ち、『赤入道』と呼ばれて恐れられる存在だった。

細川勝元は医術、和歌、猿楽、絵画などの素養もあったことからわかるように、それとは対照的な性格だった。普通、赤入道と呼ばれるような激高的な人間に、そういった文芸をたしなみ、楽しむことはできない。冷静沈着に戦略を積み重ね、山名宗全の娘を妻に迎えるなどして、同盟関係を強化する狡猾ぶりを見せていた。

彼はそうした戦略で、上に君臨していた前管領である畠山持国(もちくに)を上回る算段があった。かくしてその通りになったのはいいが、山名宗全が力をつけすぎたのだ。勝元は山名を警戒し始め、やがてここに対立構造が生まれるようになった。それを利用するかのように、富子が話を持ち掛けたということなのである。

細川はそれを望んでいなかった。

応仁元年(1467年)に発生し、文明9年(1478年)までの約11年間にわたって継続した内乱。

応仁の乱(対立構図)

| 西軍(山中勢) | 東軍(細川勢) | ||

| 将軍家 | 足利義尚 | VS | 足利義視 |

| 山名家VS細川家 | 山名持豊(宗全) | VS | 細川勝元 |

| 畠山家 | 畠山義就 | VS | 畠山政長 |

| 斯波家 | 斯波義康 | VS | 斯波義敏 |

| 有力守護大名 | 六角、一色、大内、河内氏等 | VS | 赤松、富樫、京極、武田氏等 |

義尚と義視は、騒乱の翌年に東西で入れ替わる。

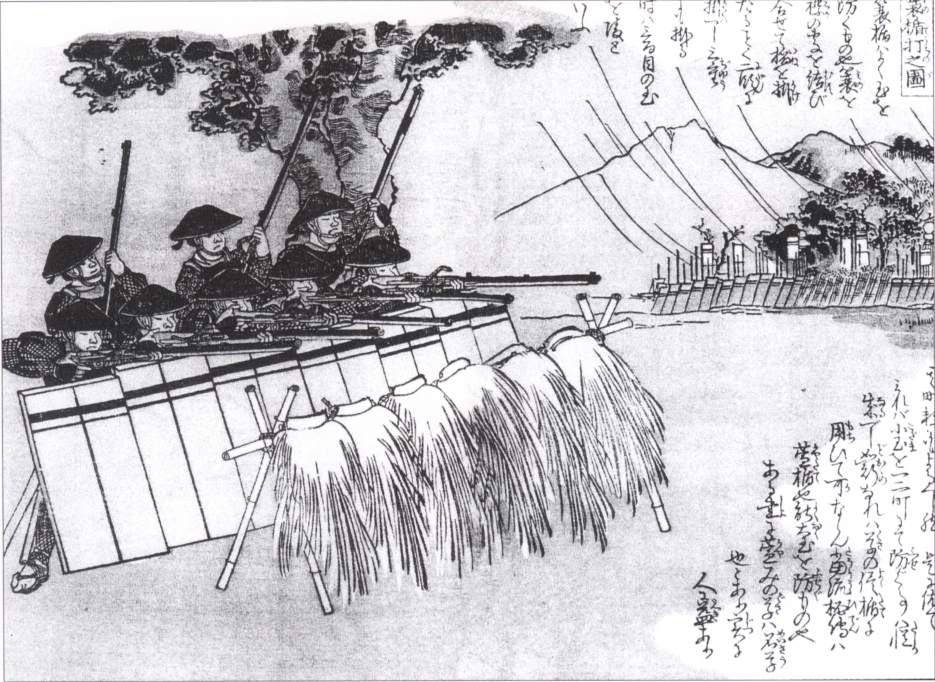

そしてこのあたりから『足軽』という機動力に富み、集団で敵にぶつかる『軽装備の武士』が登場するようになるが、一騎打ち、いわゆる『タイマン』を張って戦う男がいる中で、勝利優先でそうやって戦うぐらいだから、彼らはまるでチンピラ。破壊・略奪なども行うような、筋の通らない不良者で、『昼強盗』と言われた。

足軽自体は平安時代からあり、身分の低い補助的な歩兵を意味していたのだが、この応仁の乱から『足軽』を名乗るこうした悪党まがいの雑兵(ぞうひょう)が見られるようになり、社会の注目を集めたという。彼らには百姓のイメージがあるが、そうではなく、『特定の主君を持たない非正規の傭兵集団』であり、名字を名乗ったり、侍のような者もいたという。その後、合戦の規模が拡大していくにつれ、長槍や鉄砲を持った足軽隊が合戦の主流となっていった。

さて、応仁の乱で、結果、息子の義尚を将軍に就かせることに成功した富子。だが、両軍のトップ、細川勝元と山名宗全が亡くなり、将軍の後見として表舞台に出るしかなくなっていた。裏で暗躍していたとも言える富子は、今度は表で堂々と『明躍』するようになる。

明躍(めいやく)

暗躍に対抗して今私が勝手に作った言葉。明るいところで活躍するというだけの意味。

彼女は幕府の実権を握った。そして多量の銭や物品が献上され、この銭貨を戦費が必要な大名に高利で貸し付けたという。ここで、冒頭の記事のタイトルを見てみよう。

日本史の表舞台に初めて『庶民』が登場!だが、高利貸しが幕府の保護を受けて成長するとどうなる?

記事に書いたように、当時、

| 農業 | 同じ水田で稲と麦を作る『二毛作』が普及 |

| 手工業 | 鋳物師、鍛冶、研師が荘園領主から独立 |

この2つの発展が商業を活性化させ、各地の特色を生かした特産品が生産されるようになり、貨幣が浸透して貨幣経済が発展し、庶民や商人が歴史の表舞台に立つようになった。そして、高利貸しをした酒屋・土倉(どそう)は莫大な営業税を払う代わりに幕府の保護を受け成長し、後の戦国末に台頭する『豪商』の先駆けとなった。それについて私は、

- GHQ

- ユダヤ人

- 『アラブ連盟』VS『西側諸国』

- 三菱グループ

というキーワードを並べて注目したわけだ。つまり富子は、とても計算高い人間だった。貨幣経済が発達したこの時代に、金の力がすでに武力よりも上であることを見抜いていたのだ。しかしポイントはこうだ。

- 決まったはずの話を変えて自分の子供を後継ぎにさせようとする

- それを押し通す為に争いのリスクを無視して大きな力を自分の味方につける

- 高利で貸し付ける

- 武よりも金として『力の揺れ動き』に敏感である

私は個人的に、勝手に推測して悪いが、彼女より義政の味方をしたくなるタイプだ。単純に彼同様、文化・教養が好きで、物を作っているとあっという間に時間が過ぎる。また、富子のような筋の通らない利己的で狡猾、かつ現実的な人間はあまり好きではない。ただ、そのような人間が『金を掴む』ということはよく知っているので、一目置くところもある。ただ、やはり晩年は、義尚に反抗され、義政には仲たがいになり、拝金的な人間の最後の相場を踏んだようだ。

応仁の乱で、守護大名たちが『上』だけ見て権力争いをしている間、『下』に目を向けなかったのは問題だった。彼らの下にいた、

- 守護代(留守番をしていた守護)

- 国人(土着の武士)

- 百姓

土着(どちゃく)

先祖代々その土地に住んでいること。

といった人物たちが、この間に力をつけてしまっていたのだ。

守護代

守護代なんでい今更!もうこのあたりの実権を握ってるのは俺たちだぜ!あんたらは長い間、権力争いをして放っておいたくせによ!

国人

国人そもそも俺たちを舐めてるのが気に入らねえな!俺たちは武士だぞ!

百姓

百姓我々が強いられる時代はもう終わりだ!一揆を起こすんだ!

| 山城の国一揆 | 国人が畠山氏を追い出した |

| 加賀の一向一揆 | 国人と浄土真宗一派が富樫義親を倒した |

彼らと将軍、守護大名たちの間には間違いなく『距離』があったが、応仁の乱で長い間放置されていたということも手伝って、彼らは上に逆らうようになったのだ。このように、上が自分たちの権力や財力に溺れて下が放置され、別次元として考えられて放っておかれると、『下剋上』を起こし、その状況を打破しようとする主体性のある人間が出てくるのは世界の歴史の相場でもある。

例えば『フランス革命』だ。1700年代。当時のフランスは、絶対王政の時代。度重なる対外戦争や宮廷の浪費がフランスの財政を大きく圧迫し、そのしわ寄せが国民の多数を占める第三身分の『平民』に来ていた。

| 国王 |

| 第一身分 | 聖職者 | 約12万人 |

| 第二身分 | 貴族 | 約40万人 |

| 第三身分 | 平民(市民、農民) | 約2450万人 |

『フランス革命』の概要を見てみよう。

不満を爆発させた民衆がバスティーユ牢獄を襲撃し、フランス革命が勃発。

革命議会は人権宣言を採択し、人間の自由と平等などを宣言した。

ルイ16世とその妻マリー・アントワネットが処刑。

クーデターによってロベスピエールが処刑され、恐怖政治が終焉。

そして1793年、ルイ16世とマリー・アントワネットはギロチンによって公開処刑されてしまったのであった。フランス史上初の『共和政』の誕生である。

共和政

皇帝や王がいない国。

1600年代のイギリスにあった『ピューリタン革命』。

1700年代にあった『アメリカ独立戦争(1775年4月19日から1783年9月3日)』

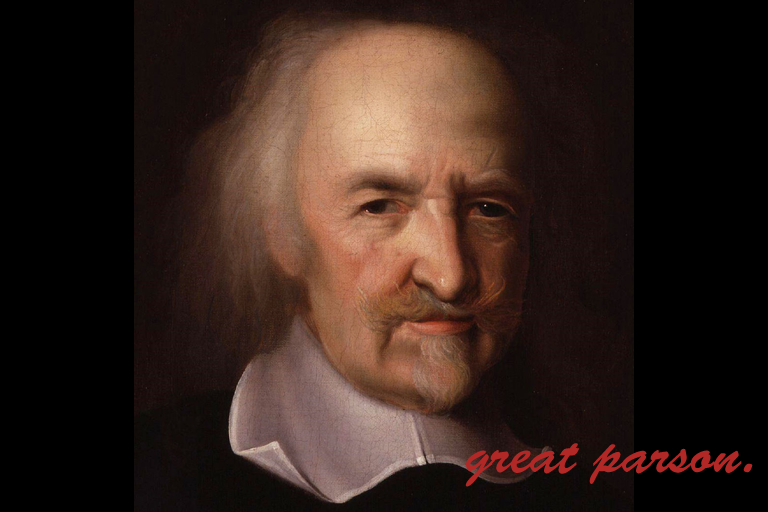

そのどれもが、『上の事情を下に一方的に押し付けた』ことが原因で、それに抗うように、革命的な行動が起きたのである。こうした人々の動きを考えたとき、思い浮かべるのはイギリスの哲学者、トマス・ホッブズが言った『リヴァイアサン』である。

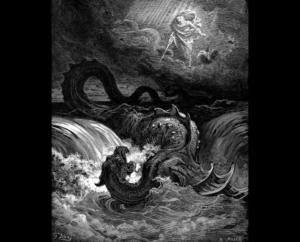

ホッブズは『社会契約論』を主張して、国家がいかに必要であるかを説いた。彼は『リヴァイアサン』というドラゴンを用いて、どのように国民にそれを説明したか。リヴァイアサンというのは、旧約聖書に出てくる海の怪物のことだ。ホッブズはこの怪物をその著書のためのメタファーとして使い、国家の必要性を説いた。

茂木健一郎氏の著書『挑戦する脳』にはこうある。

『リヴァイアサン』の中で、ホッブズは、人間はもともと『万人の万人に対する闘争』の状態にあったとした。誰もが自らの生存を目指し、利益を図り、そのためには他人を犠牲にすることを厭わない。そのような『自然状態』は余りにも耐えがたいので、人間はそのもともと持っていた自然な権利を『政府』に譲り渡す。そのようにして形成された政府は一つの『リヴァイアサン』として自由に意思を決定し、行動するようになる。

つまり、人間には元々『リヴァイアサン』のような猛獣的なエネルギーが備わっていたが、それを野放しにすることは耐え難いと考え、政府に譲り渡し、自分の代わりに政府に『闘って』もらうようシステム化したわけだ。『自分は闘いたくないから』である。

もともと自由で、あらゆる権利を持っていた人間たちが、『万人の万人に対する闘争』を避けるために、契約を結んで権利の一部をリヴァイアサンたる『国家』に譲り渡す。国家の秩序を成り立たせているのは『法』である。国家は法を定め、個人は法に従う。個人は、法に抵触しない限りにおいて、自由に行動することができる。一方、国家の行為については、そのような縛りがない。まさに地上に存在する唯一の『リヴァイアサン』として、国家は自らの行動を選択し続けるのだ。

つまりこういうことだ。

例えば、『生きるためのあらゆる戦い』をしなければならない。

例えば、国家同士で取引を行ったり、戦争やテロの報復をする。

ホッブズはそのピューリタン革命の後、『国』の存在自体を疑問視した人々が現れる中、この話を持ち出し、

ホッブズ

ホッブズだから、国は必要なんだよ!我々が国にやってもらっていたことがあるんだ!

と主張し、人々の精神面を助けたわけだが、今回注目したいのは『人間には元々『リヴァイアサン性(猛獣性)』がある』という部分である。つまりこういうことだ。

よく考えたらわかるが、一国の王(ルイ16世)と王妃(マリー・アントワネット)がギロチンで処刑されたわけだ。しかも公開処刑。そんなことをする人間にあるのは『猛獣性』以外の何でもない。つまり、彼ら(上)は軽んじてしまった。長らく上に君臨し、思い上がってしまったのだ。下にも『人間』がいて、彼らはただ生まれた環境が違うだけで、自分たちと何一つ変わらないポテンシャルを持っていたということを。

そしていよいよ『戦国時代』が始まる。それは、上の階層で甘んじる猛者たちが目を離した隙に鼓舞され肥大化した、人間に本来眠っているはずの一大エネルギー(猛獣)が巻き起こした時代だった。

関連記事

論点構造タグ

(記事が扱うテーマ・思想軸・批判軸を抽出)

- 足利義政の「政治放棄」と、決断回避がもたらした応仁の乱の構造

- 妻・日野富子と側近(今参局)による権力介入:

- 義視→義尚への後継ぎ問題の二転三転

- 細川勝元・山名宗全の両勢力を天秤にかける策動

- 三管領・四職を頂点とする守護大名層の家督争いと、それを口実にした権力闘争

- 足軽・国人・守護代・百姓の台頭:

- 上層が「上だけ」を見ている間に、下層の主体性と暴力性が肥大化

- 日野富子の高利貸しと、幕府=金貸しネットワークの保護者化

- フランス革命・ピューリタン革命・アメリカ独立戦争との比較:

- 「上からの一方的押しつけ」に対する「下からのリヴァイアサン性」の爆発

- トマス・ホッブズのリヴァイアサン論を応用した、人間の「猛獣性」と国家の役割の再解釈

- 応仁の乱→戦国時代への連続性:「上の猛者の堕落」×「下の猛獣の覚醒」という世界史的パターン。

問題提起(一次命題)

(本文冒頭〜導入部で提示された“問い”を圧縮)

足利義政の優柔不断と政治放棄、そして妻・日野富子の策動がなければ、応仁の乱とその後の戦国時代は避けられたのか。あるいは、それはもっと深い「上の堕落と下のリヴァイアサン性の覚醒」という歴史の必然だったのか。

因果構造(事実 → 本質)

(本文内の因果関係・構造変換・本質抽出)

- 義政の政治放棄と後継問題の先送り

- 六代将軍義教が嘉吉の変で暗殺→七代義勝はわずか8ヶ月で急死(10歳)

- 八代義政は日野富子・今参局に振り回され、政治に嫌気→酒と文化へ逃避

- 後継ぎ不在につき弟・義視を将軍後継に決めるが、その後に実子義尚が誕生

- 義政は「どちらを後継にするか」を決めないまま、守護大名に判断を委ねる

→ トップが「決断を放棄」した結果、利害調整が現場(守護大名)に丸投げされ、火種になる。

- 日野富子の二枚舌と細川・山名の対立構図

- 当初:義視+管領・細川勝元ラインを後継路線とする

- 義尚誕生後:義尚のために山名宗全にも後見を依頼し、両陣営を天秤にかける

→ 富子の「二正面工作」が、細川・山名の不信と警戒心を刺激し、対立を深める。

- 三管領・四職と家督争いの爆発=応仁の乱

- 三管領:細川・斯波・畠山

- 四職:山名・赤松・京極・一色

- 畠山義就 vs 畠山政長の家督争いが直接の火種

- それぞれに細川・山名の巨大勢力が後ろ盾としてつき、全面戦争へ

→ 「後継者不決定問題」がフタであり、- 中身としては、畠山・斯波・山名などの家督・権益争いが溜まりに溜まった結果。

- 「悪党としての足軽」の登場と戦争の質の変化

- 応仁の乱を境に、「足軽」が単なる補助歩兵から「略奪・破壊もいとわぬ雑兵」として可視化

- 一騎打ち中心の騎馬武者戦から、槍・銃火器を持つ集団戦へと移行する前段階

→ 社会の下層(非正規傭兵)が、戦争の主舞台に上がり始める。

- 富子の「金の嗅覚」と幕府=金融権力の結合

- 応仁の乱後、富子は幕府の実権を握る

- 大名から献上された銭を元手に、戦費に困る大名に高利貸し

- 酒屋・土倉も、幕府の保護を受け高利貸業で成長→後の豪商の原型

→ 武力より「金の力」が上位に来つつあることを富子は本能的に理解していた。

- 「上」だけを見ていた守護大名と、「下」の自立化

- 応仁の乱で守護大名たちは京での勢力争いに集中

- その間、地方では:

- 守護代=留守を任された代理

- 国人=土着武士

- 百姓=一揆勢力

→ 彼らが自力で地域の秩序を保つ中で、「上に従う理由」が薄れ、逆に「上を追い出せる」自信と実力を持ち始める。

- 国人一揆・一向一揆=下層のリヴァイアサン性の覚醒

- 山城の国一揆:国人たちが畠山氏を追放

- 加賀一向一揆:国人+浄土真宗門徒が守護・富樫氏を倒す

→ 「守護は上から来た名ばかりの存在、実際に土地を守っているのは俺たちだ」という感覚=下剋上の正当化。

- ホッブズのリヴァイアサン性との接続

- ホッブズ:

- 自然状態=「万人の万人に対する闘争」

- それを避けるため、人々は自らの「猛獣性(リヴァイアサン性)」を国家に委ねる

- しかし、

- 上が責任(統治)を放棄した

- 或いは自分の利益のために法と秩序を歪めた

→ その瞬間、個々人・下層集団が「取り戻されたリヴァイアサン性」として猛獣化=一揆・革命・下剋上。

- ホッブズ:

価値転換ポイント

(従来価値 → 新しい本質価値への反転点)

- 「応仁の乱=将軍後継争いの内輪揉め」

→ 実態は、- 将軍の優柔不断+富子の二枚舌

- 三管領・四職レベルの家督争い

- さらにその下、守護代・国人・百姓の構造不満

→ 多層の「上・中・下」の争いが重なった、構造的な爆発。

- 「一揆=単なる百姓の暴動」

→ 実態は、- 土着武士・国人・宗教勢力・百姓が「自分たちこそこの土地のリヴァイアサンだ」と自覚する政治行為

→ 近世以降の市民革命と同列に置ける「下からの政治主体化」。

- 土着武士・国人・宗教勢力・百姓が「自分たちこそこの土地のリヴァイアサンだ」と自覚する政治行為

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 室町中期:

- 嘉吉の変(義教暗殺)

- 義勝急死→義政将軍就任

- 応仁の乱(1467〜1477)

- 戦国時代への突入(下剋上の連鎖)

- 同時期の西欧:

- ピューリタン革命(イギリス)

- アメリカ独立戦争

- フランス革命

【心理レイヤー】

- 足利義政:

- 権力闘争と妻の干渉への嫌悪→「政治やーめた」モード

- 文化・美術への逃避と没頭

- 日野富子:

- 自分と子(義尚)の安全と地位を最優先する計算高さ

- 「金と力の流れ」に敏感な現実主義者

- 守護大名:

- 将軍家の決断放棄を見て、「なら俺たちが決める」という野心と苛立ち

- 国人・百姓:

- 長年の抑圧と、上層の不在を見て、「今なら変えられる」という開き直りと覚醒。

【社会レイヤー】

- 上層:将軍・管領・守護大名(京で内輪揉め)

- 中層:守護代・国人・宗教勢力(一向宗など)

- 下層:百姓・町人・足軽(貨幣経済と一揆を通じて政治に顔を出し始める)

【真理レイヤー】

- 権力と富を持つ者が「下の人間のリヴァイアサン性」を忘れたとき、革命や一揆という形で必ず揺り返しが来る。

- 国家(リヴァイアサン)は、本来「個々人の猛獣性を預かる代わりに秩序を提供する」存在だが、その契約を裏切ると、預けられていた猛獣性は元の持ち主に戻る。

- 統治エリートが「上のゲーム」に夢中になるほど、「下の現実世界」では別のゲームが始まっている。

【普遍性レイヤー】

- 絶対王政フランス→フランス革命

- イギリス王権→ピューリタン革命・名誉革命

- 大英帝国の課税政策→アメリカ独立

- 室町幕府の上層腐敗→応仁の乱→戦国時代

いずれも、「上の事情を下に押し付けた結果としての下からのリヴァイアサン性の爆発」というパターンで説明できる。

核心命題(4〜6点)

(本文が最終的に語っている本質の骨格)

- 応仁の乱は、義政の優柔不断と富子の策動という「個人レベルの失策」だけでなく、三管領・四職・守護大名の権益争い、さらにその下の守護代・国人・百姓の構造不満が折り重なった、立体的な爆発だった。

- 日野富子は、道義的には共感し難い人物であっても、貨幣経済の発達と「金>武力」という力学の転換を誰よりも早く読み取り、金貸し・政商ネットワークと結びついた「先取り型プレイヤー」でもあった。

- 応仁の乱の間、上層が「京の内輪揉め」にかかりきりだったことが、地方における守護代・国人・百姓の自立を促し、一揆・下剋上・戦国大名の台頭という、日本版リヴァイアサンの覚醒を招いた。

- ホッブズの言うように、本来は国家が預かるべき「猛獣性(リヴァイアサン性)」が、上層の堕落と放棄によって再び各人の手に戻ったとき、歴史は革命・内乱・戦国という形で大きく動き出す。

- 応仁の乱は、「日本の中世の終わり」であると同時に、「近世の民衆と武士が自らの力を自覚する時代」の入口であり、戦国時代はそのリヴァイアサン性が全国レベルで走り出した結果と見なせる。

引用・補強ノード

(本文に登場する偉人・理論・名言が果たした“役割”を抽出)

- 足利義政:政治を放棄し、後継問題をめぐる決断を避けた「暗愚の将軍」として、応仁の乱のトリガーを引いた存在。

- 日野富子:義尚擁立・細川/山名両陣営取り込み・高利貸しなど、「金と権力の流れ」を読み切って動いた現実主義者。

- 細川勝元・山名宗全:文雅で冷静な戦略家(勝元) vs 赤入道と恐れられた猛将(宗全)として、応仁の乱の両巨頭。

- トマス・ホッブズ:リヴァイアサンという比喩を通じて、「人間の猛獣性と国家の役割」を説明し、国家の必要性を再確認させた近代政治哲学者。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

応仁の乱とその前後を、足利義政・日野富子・細川勝元・山名宗全らの動き、そして守護大名・国人・百姓・足軽の構造変化と、ホッブズのリヴァイアサン論を重ね合わせて、「上の堕落と下の猛獣性の覚醒」という観点から整理する。

文脈:

室町中期の政治構造(三管領・四職)/貨幣経済の発達と高利貸し/国人一揆・一向一揆/西欧の市民革命(ピューリタン・フランス・アメリカ独立)との比較/リヴァイアサン論。

世界観:

人間は本来、猛獣的なエネルギー(リヴァイアサン性)を持っており、それを国家に預けている間だけ社会は安定する。しかし、その預かり手である国家・為政者が契約を忘れ、上からの論理だけを押し付け始めたとき、預けられていた猛獣性は再び個々人と共同体に戻り、歴史は戦乱と革命を通じて新しい秩序を模索し始める。応仁の乱から戦国時代への移行は、その日本版の一つのかたちである。

感情線:

義政の「やーめた」感に半ば呆れつつ

→ 富子の冷徹な計算とカネの流れにゾワっとし

→ 応仁の乱で燃える京と略奪する足軽の姿に暗さを覚え

→ 最後に、一揆・下剋上で立ち上がる「下の人間たち」のエネルギーに、怖さと同時に妙なカタルシスも感じる。

闘争軸:

- 将軍・管領・守護大名という上層のゲーム vs 守護代・国人・百姓という下層のゲーム

- 富子の「金の論理」 vs 武士の「名誉・武力の論理」

- 国家に預けられたリヴァイアサン性 vs 個々人に戻ったリヴァイアサン性

- 旧秩序の維持(室町幕府) vs 新秩序の胎動(戦国大名・一揆勢力)