上記の記事の続きだ。長州藩が馬関海峡を通過するアメリカ商船に砲撃を開始したのが1863年(文久3年)7月16日 。これは翌年5月の下関戦争(馬関戦争)の原因となる。この時、多くの日本人にとってなじみ深いある集団が動き始めていた。『新選組』だ。

彼らはまさにその時、1863年に幕府が用意した浪士組として組織され、京に集まる。浪士組が分裂後も京にとどまり、前述した京都守護職になった松平容保の支配下に入り、『壬生(みぶ)浪士組』を結成。それが後に『新選組』となる。彼らは同じように国を想って大義に燃える人間だったが、『薩摩藩と長州藩』のように、多少意見が異なる人もいた。

[京都守護職時代の容保]

松平容保は、京で死ぬ覚悟で京都守護の役職を請け負った。尊攘過激派とは話し合う予定もあったが、彼らが足利三代将軍木像をさらし首にし、彼らの目的が『倒幕』であることを知ると、長州藩を筆頭とする過激派を警戒し、この新選組を使って京を取り締まったのだ。

そんな中、この浪士組結成を考案した清河八郎が勤王勢力と通じ、浪士組を天皇配下の兵力にしようとする画策が発覚する。浪士取締役の協議の結果、清河の計画を阻止するために浪士組は江戸に戻ることとなった。これに対し近藤勇、土方歳三を中心とする試衛館派と、芹沢鴨を中心とする水戸派は、あくまでも将軍警護のための京都残留を主張した。

初代筆頭局長(頭取)は、芹沢鴨である。新選組の象徴であるだんだら羽織と紋付単衣(もんつきひとえ)は、壬生浪士組を作ったときに芹沢が作らせたものだ。

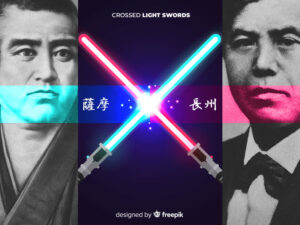

長州藩が国の主導権を取りテロリズムを行う中、薩摩藩もそれに対応する。会津藩と朝廷内の公武合体派の公家と連携をとり、京都の御所を兵で固めて、長州藩・尊王攘夷派の公家を京都から追放したのだ。『八月十八日の政変(1863年)』である。

| 薩摩藩 | 公武合体 |

| 長州藩 | 尊王攘夷 |

これで、日本に『公武合体と尊王攘夷』、つまり『幕府の権威を少し弱め、幕府と朝廷の二代権力で運営していく』考え方と『幕府も海外も必要なく、天皇がいればいい』という考え方の対立構造が完全に表面化されたのである。新選組はどちらの立場か。それが先ほど言った『芹沢鴨』と『近藤勇』側で分かれていたのである。

『八月十八日の政変』の時はまだよかった。芹沢はこの時大いに活躍し、その活躍を誰もが認めた。しかし実はこの事件の少し前の同月に、芹沢鴨ら約30名の隊士が、京都の生糸問屋大和屋庄兵衛に金策を謝絶されたことに腹を立て放火。刀を抜いて火消を寄せつけず、一晩かけて焼き尽くす。この事件に松平容保は憤り、朝廷の怒りも買った。もしこれを芹沢がやったのであれば、芹沢は『強いが傲岸不遜な人間』ということになる。

壬生浪士組はこの『八月十八日の政変』の後に『新選組』という新たな名前を得るが、局長であった芹沢は、同年10月あたりに亡くなっている。このあたりの詳細は定かではないが、やったのは近藤勇だ。新選組が佐幕色を強めると、元々は尊攘だった芹沢の葛藤が始まり、揺れ動いてしまったのだろう。

俺は元々長州藩みたいに、尊攘派なんだ。でも壬生浪士組の根幹は佐幕か…。

そう考えて乱れた芹沢を粛正した近藤勇は、芹沢の代わりに新選組局長となる。しかし、新選組は芹沢がいなくなった後も強かった。

| 近藤勇 | 覚悟の人で、竹刀よりも真剣での勝負がめっぽう強い |

| 土方歳三 | 鬼の副長。新選組を鉄の組織にした人物 |

| 沖田総司 | 天才剣士。天然理心流免許皆伝 |

| 山南敬助(やまなみけいすけ) | 小野派一刀流、北辰一刀流、天然理心流を極めた剣術の達人 |

彼らはみんな、近藤勇を慕っていた人物。近藤はたとえ剣術の才能が他の人と劣っていたとしても、人を魅了するだけの器があり、竹を割ったような潔さ、そして覚悟を持ち合わせていたのだろう。愛刀は『虎徹』。誰もが一度は聞いたことがある日本の名刀である。また、坂本龍馬暗殺犯といわれる京都見廻組の今井信郎(直心影流)は

と語っているが。結局斬り合いは、『命がけの喧嘩』。武道場での『スポーツ』にも似た剣道の雰囲気と、真剣で命を懸けて斬り合うのはまるで意味が違う。よって、真剣で強ければそれで充分なのである。彼の右腕である土方歳三は、

と言ったが、その彼が最後まで慕った近藤勇はそれほど覚悟を背負った人間だったということだ。

[近藤勇(写真)]

山南敬助は、まず芹沢鴨が暗殺されたあとに新選組の副長となった男だ。しかし、9月の岩城升屋(いわきますや)に押し入った浪士と壮絶な斬り合いをしたあとは姿を消してしまった。『脱走すれば切腹』という決まりがあった新選組から脱走し、1865年に弟分であった沖田総司に捕らえられ、彼の介錯によって切腹した。意見の相違があったとの見方が強いが、これほどの剣術の達人がいたし、更にそれを治めるだけの組織が新選組だったのだ。

その沖田総司はどれだけ天才かというと、同門の土方歳三、井上源三郎、他流エリートの藤堂平助、そしてあれだけの剣を極めた兄貴分の山南であっても勝てなかったのである。若干20歳で天然理心流免許皆伝。沖田は一番隊隊長として数々の事件に参加し、最前線で活躍した。しかし、彼はとても気さくで陽気な性格で、現場から離れるとよく近所の子供たちと遊び、穏やかにしていたという。彼は結核で死んだ。25歳の若さだった。新選組のメンバーはどのみち寿命が短い運命だったが、もし彼が違う時代に生まれ、ひたすらに剣を極めたならと考えると、惜しい話である。

ちなみに、日本の漫画にはよく『~番隊隊長』という肩書を持っているキャラクターがいるが、日本史で考えてもそういう肩書を持って活躍した人物と言えば彼であり、新選組と沖田総司が日本人に与えた影響はとても大きいと言えるだろう。例えば『名探偵コナン』の作者、青山剛昌の『剣勇伝説YAIBA』には、六代目沖田総司という人物が出てくる。コナンには、彼の作品である他の漫画『怪盗キッド』なども出てくるが、コナンの中にもこの『剣勇伝説YAIBA』で登場した沖田総司が出てきていて、天才剣士としての立ち位置を得ている。

[出典:『名探偵コナン』]

他のメンバーも見てみよう。

| 原田左之助 | 十番隊組長。槍の名手 |

| 藤堂平助 | 八番隊組長。真っ先に切り込む『魁先生』 |

| 島田魁(かい) | 二番隊伍長。対随一の巨漢で怪力 |

| 斎藤一(はじめ) | 三番隊組長。撃剣師範、槍頭。沖田と並ぶ剣豪 |

| 井上源三郎 | 六番隊組長。天然理心流の免許皆伝 |

特に有名なのは『斎藤一』だろう。『るろうに剣心』ではそのままの名前で彼が出てくる。その沖田総司と同レベルというのだからこれはすごい。

ちなみに、伊東甲子太郎(かしたろう)という人物は、入隊するやいなや新選組の参謀に抜擢され、近藤勇に大いに期待されたが、芹沢同様、佐幕色を強める新選組に不満を持ち始め、分離し、結果的には新選組の刺客に殺されている。

ちなみに『近江屋事件』とは1867年12月10日に坂本龍馬と中岡慎太郎、龍馬の従僕であった山田藤吉の3人が京都河原町通蛸薬師下ルの近江屋井口新助邸において殺害された事件で、実行犯については諸説あるが、江戸幕府の組織である京都見廻組によるものという説が有力だが、この伊東と藤堂平助が近江屋を訪れて国事を2時間ほど語り、

と告げたという。どちらにせよ坂本龍馬と新選組は敵対の位置にあった。龍馬についてはこの後の記事に書くが、彼もまたこの国を転覆させる『テロリスト』のレッテルを張られる活動を行っていたため、暗殺のリスクを背負っていたのだ。ちなみに龍馬も『北辰一刀流長刀兵法目録』が最近見つかっていて、剣術の腕が本物であったということが判明している。

等、様々な話があるが、それを言うならそもそも新選組の面々も、剣道で言えば『三段』の段位も得られない。剣道の段級位制(けんどうのだんきゅういせい)とは剣道の段位および級位の制度全般を指すもので、主に全日本剣道連盟や国際剣道連盟などの定める制度をいうが、例えば下記を見てみよう。

| 段位 | 受審条件 |

|---|---|

| 二段 | 満30歳以上 |

| 三段 | 満35歳以上 |

| 四段 | 満40歳以上 |

| 五段 | 満45歳以上 |

35歳以下で亡くなった彼らは皆、三段の称号も得ることはできない。『八段』ともなると46歳以上である必要がある。

| 段級位 | 付与基準 | 受審条件 | 年齢制限 | 合格率 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 六級 | |||||

| 五級 | |||||

| 四級 | |||||

| 三級 | |||||

| 二級 | |||||

| 一級 | 小学6年生以上 | ||||

| 初段 | 剣道の基本を修習し、技倆良なる者 | 一級受有者 | 満13歳以上 | 約80 – 90% | |

| 二段 | 剣道の基本を修得し、技倆良好なる者 | 初段受有後1年以上修業 | 約60 – 70% | ||

| 三段 | 剣道の基本を修錬し、技倆優なる者 | 二段受有後2年以上修業 | 約40 – 50% | ||

| 四段 | 剣道の基本と応用を修熟し、技倆優良なる者 | 三段受有後3年以上修業 | 約30 – 45% | ||

| 五段 | 剣道の基本と応用に錬熟し、技倆秀なる者 | 四段受有後4年以上修業 | 約20 – 30% | ||

| 六段 | 剣道の精義に錬達し、技倆優秀なる者 | 五段受有後5年以上修業 | 約10% | ||

| 七段 | 剣道の精義に熟達し、技倆秀逸なる者 | 六段受有後6年以上修業 | 約8 – 10% | ||

| 八段 | 剣道の奥義に通暁、成熟し、技倆円熟なる者 | 七段受有後10年以上修業 | 46歳以上 | 約1% |

もちろんこれには『精神面』が伴うことが求められる背景があるからであり、実際に真剣を持って命を懸けて戦った彼らと、真剣勝負とは無縁の平和な現代社会で暮らす人々の精神面を比較することはできず、当時で言うならもっと若くして精神の熟達が認められた可能性もあり、この考え方は当てはまらないということもあるだろう。

とにかく考えるなら『覚悟』だ。それであれば、この時代で真剣を持って生きる者、そして、近藤勇や、この国を洗濯しようとした坂本龍馬とて、類まれな覚悟を持ち合わせいたのだ。彼らのどちらが上かということは簡単に測れるものではないだろう。それぞれに一長一短があるのだ。だが、もし武道としての剣道での試合なら、沖田総司が一番強かったのかもしれない。

ちなみに私は剣道を数か月だけ、しかし本気で取り組んだことがあるが、恩師には初段の腕前があると言われた。私は人生であまり本気を出したことがなかったが、17歳のあの頃、剣道と本気で向き合い、その奥深さに驚嘆したのを今でも鮮明に覚えている。本気で取り組んで、そこまでの深さにしか到達できない。それが剣の道だ。

ちなみに私は5段、6段の恩師たちに教わっていたが、彼らが畏怖・称賛の目を向ける人が、7段の先生だった。剣道をやる前から彼のことは知っていたが、剣道に携わり、その奥深さを身に染みて理解した後に彼に会ったときは、その眼光の鋭さを見ただけで、

今の自分では到底敵わない…

と悟ったものである。人を殺す剣を持ち、真剣勝負で毎日を生きている人間の目だ。しかし、恩師たちの眼差しにはまだ優しさがあり、どちらかというと『偉大な先生』の印象。しかし7段の彼から感じたのは『殺気』だ。そう考えると、『本気を出せば人を何人も殺せる』という覚悟を持った人物=剣の力がある人間という図式が浮かび上がり、彼と幕末を生きた剣豪のレベルは、同格にも見える。

このあたりのことを考えたとき、私は彼らがもし現代の段位制でその技量を図ったなら、全員が7段級で、飛びぬけて強かった20歳そこそこの沖田総司は、8段という異次元の位置にいたと推測する。そして、それに匹敵する斎藤一も相当な腕前だったと言えるだろう。覚悟の面においては近藤勇がトップであり、それに匹敵するほどの実力者に、土方歳三が挙げられる。そう妄想するのである。

[土方歳三 箱館戦争時(1868年)]

彼ら新選組の名が大きく上がったのが1864年6月5日に起きた『池田屋事件』だ。『八月十八日の政変(1863年9月30日)』から一年経たないうちに起きたこの事件は、京の三条小橋の旅籠・池田屋にいた尊攘派志士のテロリストたちを捕まえる為に、新選組が乗り込んだ事件である。近藤勇を筆頭とした新選組の10名は、30数名いた彼らを撃破。

- 討ち取り:7名

- 負傷:4名

- 捕縛:23名

で、新選組(幕府)の勝利に終わった。この頃、

- 『薩摩藩VS長州藩』

- 『新選組(佐幕組)VS新選組(勤王組)』

- 『尊王攘夷VS公武合体』

等、本来同じ『愛国心』を持つ者同士のはずなのに考え方の違いから『無駄な争い』をしてしまう人で溢れた。真理の面から見ればこうした争いは戦争同様、あってはならないこと。しかし、どうすればいいかわからない人間は、ただひたすら自分の信じる道をひた走るしかなかったのである。

ただし、イギリスの哲学者ジョン・ロックがこう言ったが、

その『確信の強さ』はそのまま正しさの証拠になるわけではないというのが真実の答えなのだ。

勤王

勤王1864年8月20日、『禁門の変』は起こった。『八月十八日の政変』で京都を追われた長州藩が、京都を奪い返すために御所を攻撃するが、薩摩藩と会津藩の兵と交戦し、それはできなかった。ここには近藤勇、土方歳三、沖田総司らの姿もあった。新選組はこうしたいくつもの事件の解決によって最盛期は200人を超える武装集団となり、幕臣の身分に昇格する者が続出した。

元は農民で、仕える者もいない『浪士(浪人)』だった人物が、幕臣になる。これは異例のことだった。新選組の実力がどれほどのものだったかということが垣間見えるワンシーンである。

[禁門の変]

関連記事

論点構造タグ

- 幕末京都の治安維持装置としての新選組誕生(浪士組→壬生浪士組→新選組)

- 「尊王攘夷 vs 公武合体」「勤王 vs 佐幕」という軸のなかで揺れる新選組内部(芹沢派と近藤派)

- 芹沢鴨の暴走・粛清と、近藤勇・土方歳三・沖田総司らによる「鉄の組織」への再編

- 池田屋事件・禁門の変を通じて、新選組が「テロリスト狩りのプロ集団」として恐れられる過程

- 剣術の「技」ではなく、真剣勝負に必要な「覚悟」と「度胸」の重要性

- 同じ愛国心を掲げながら「倒幕」「佐幕」「尊攘」「公武合体」に割れて争う、価値観の分裂

- ロックの「確信の強さ≠正しさ」と、幕末日本の「各自の確信がぶつかり合ったカオス」

問題提起(一次命題)

- 幕末京都で「治安維持」と「思想弾圧」の最前線に立った新選組は、なぜここまで人々の記憶に残る存在となったのか。

- また、同じ「日本を想う」者同士(新選組・長州・薩摩・龍馬たち)が、なぜ互いを殺し合うまでに対立してしまったのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 浪士組→壬生浪士組→新選組の成立

- 1863年、幕府が浪士組を組織し、京都に集結。

- 清河八郎が勤王勢力と結び、浪士組を「天皇配下の軍」にしようと画策→発覚→江戸帰還命令。

- 近藤勇・土方歳三ら試衛館派と、芹沢鴨ら水戸派は「将軍警護のため京都に残留」を主張し、壬生浪士組として京都に居座る。

→ 本質:最初から「幕府の命令通りに動く集団」ではなく、内部に勤王と佐幕の揺らぎを抱えた危ういスタートだった。

- 京都守護職・松平容保の覚悟と新選組の位置づけ

- 松平容保は「京で死ぬ覚悟」で京都守護職を引き受ける。

- 尊攘派の「三代将軍木像さらし首」などを見て、彼らの目的が倒幕だと悟り、新選組を使って京を締め付ける方向へ。

→ 本質:新選組は単なる浪人集団ではなく、「倒幕テロから京と朝廷を守る治安部隊」として位置づけられた。

- 芹沢鴨の二面性と粛清

- 八月十八日の政変では大功を挙げ、尊攘派公家・長州を京都から追放する立役者に。

- 一方で、大和屋放火などの横暴・放蕩で朝廷や容保の怒りを買う。

- 佐幕色を強める新選組と、元々尊攘寄りだった芹沢の内面の乖離→近藤・土方らによる暗殺・粛清。

→ 本質:「強さはあるが制御不能なカリスマ」を切り捨て、「統制と佐幕の意志」を優先する方向への組織再編だった。

- 近藤・土方・沖田・山南らの役割分担と実像

- 近藤勇:覚悟の人。竹刀では劣っても真剣勝負は異常に強い。人望と器量で隊をまとめる。

- 土方歳三:鬼の副長。規律と鉄の掟で新選組を「軍隊レベルの組織」に鍛え上げる。

- 沖田総司:天才剣士。一番隊隊長として最前線で戦い、20歳で免許皆伝、25歳で結核死。

- 山南敬助:多流派を極めた剣客だが、思想・方針の相違から脱走→切腹(介錯は沖田)。

→ 本質:新選組は「剣の才能」「覚悟」「組織性」のバランスで成り立ち、そのどれか一つが欠けると弾かれる厳しい世界だった。

- 池田屋事件と禁門の変:テロ掃討部隊としての新選組

- 池田屋事件(1864年):新選組10名が、30数名の尊攘志士を討ち取り・捕縛。

- 禁門の変:長州が御所を襲撃、薩摩・会津・新選組らがこれを迎え撃つ。

→ 本質:新選組は「尊攘=テロ」と見なされる行動を力で押さえる役割を担い、「長州から見れば恐怖の弾圧機関」となった。

- 「愛国心の分裂」と無駄な内戦

- 薩摩 vs 長州、新選組(佐幕) vs 勤王派浪士、尊王攘夷 vs 公武合体など、どの陣営も「日本のため」を掲げていた。

- しかし、敵として見ているのは外ではなく「異なる道を信じる日本人」同士。

→ 本質:方向の違う愛国心は、容易に内戦とテロを生み、「真理から見ればあってはならない無駄な争い」を量産する。

- 剣道の段位制と「覚悟」の問題

- 現代の剣道では、年齢と修行年数を重ねて初段〜八段まで段位がある(八段は46歳以上)。

- 35歳以下で死んだ新選組や龍馬たちは、形式的には三段にも届かない年齢。

- しかし、「真剣勝負」「人を殺し得る覚悟」を前提に日々生きていた彼らと、平和な道場での稽古をする現代人を単純比較はできない。

→ 本質:本当に問われるべきなのは「技術レベル」だけでなく、「覚悟の密度」と「命を賭けてまで貫くものがあるか」という次元。

- ジョン・ロックの警句:確信≠正しさ

- ロック:「確信の強さがそのまま正しさの証拠になるわけではない。」

- 幕末はまさに、「自分の確信こそ正しい」と信じる人間が大量にいた時代。

→ 本質:強い信念と覚悟があっても、その方向が真理から逸れていれば、勇敢な行動も「ただの悲劇と加害」に転落する。

価値転換ポイント

- 「新選組=ただの悪役・人斬り集団」 → 「倒幕テロから京と朝廷を守るという自分なりの正義を持った武装警察」

- 「尊王攘夷=絶対善」「佐幕=絶対悪」 → 「どちらも日本を想いながら、方法論が違っただけの“内戦”」

- 「剣の強さ=技の多彩さ」 → 「真剣勝負では、技よりも“度胸と覚悟”が勝敗を分ける」

- 「確信が強い者ほど正しい」 → 「確信の強さは危険物にもなり得る。真理からの距離を測る物差しではない」

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 1863年:浪士組結成 → 壬生浪士組として京都残留 → 芹沢派と近藤派の対立。

- 八月十八日の政変(1863):薩摩・会津+新選組が長州と尊攘派公家を京都から追放。

- 1863〜64年:芹沢粛清、新選組として再編。

- 池田屋事件(1864)→ 禁門の変(1864)→ 新選組の名声・悪名が全国に広がる。

【心理レイヤー】

- 近藤勇:農民出身から幕臣にまで上り詰める「自己証明欲」と、「隊士の命を預かる責任感」の間で揺れる。

- 土方歳三:規律を重んじる冷徹さと、近藤・隊士への深い情。

- 沖田総司:戦場では冷徹な天才、私生活では子供と遊ぶ気さくさのギャップ。

- 山南敬助:思想・路線の違いに苦しみ、自らの死でケリをつける道を選ぶ。

- 尊攘派志士たち:テロと見なされても、「日本のため」「天皇のため」という信念に突き動かされる。

【社会レイヤー】

- 京の治安:テロ・暗殺・放火が日常化し、治安維持の名の下に新選組のような武装集団が必要とされた状況。

- 大名・藩士:薩摩・長州・会津など、藩ごとに立場が異なり、「日本を守る」という目的の下で対立と提携を繰り返す。

- 庶民:誰が正しいか分からない中で、ただ日々を生きながら、「恐怖の新選組」「英雄の志士」といったイメージを受け取る。

【真理レイヤー】

- 「確信の強さ」と「正しさ」は別物であり、真理はどの陣営の独占物でもない。

- 愛国心は、方向を誤れば内戦・テロ・無駄な殺し合いへ進む。

- 覚悟や勇気は、それ自体は尊いが、「どの方向に向けるか」が問われている。

【普遍性レイヤー】

- 現代でも、「自分の信念こそ正しい」と主張する人々同士が、SNSや政治で激しく対立し、分断を生んでいる。

- 治安維持と思想弾圧の境界はいつも曖昧であり、「新選組的役割」を担う組織への評価も立場によって変わる。

- スポーツや武道における「段位」と、実戦や人生における「覚悟」は必ずしも一致しない。

核心命題(4〜6点)

- 新選組は、幕末京都における「テロ時代」の産物であり、治安維持と思想弾圧の両方を体現した矛盾そのものの集団だった。

- 近藤勇・土方歳三・沖田総司・山南敬助らは、「技」以上に「覚悟」と「生きる姿勢」で人を惹きつけた剣士であり、その短すぎる生涯は技量よりも生き様として語り継がれている。

- 池田屋事件・禁門の変での新選組の活躍は、一方ではテロ防止であり、他方では「別の愛国心を持つ日本人」を切り捨てる内戦の一部でもあった。

- 幕末日本は、「尊王攘夷」「公武合体」「倒幕」「佐幕」と、どの陣営も日本を想っていたが、ジョン・ロックの言うように「確信の強さ」が正しさを保証してはくれなかった。

- 真剣を持って毎日を生きた新選組や龍馬のような存在は、現代の平和な社会では想像し難い「覚悟の密度」を持っており、その次元では現代の段位や肩書きはほとんど意味を持たない。

引用・補強ノード

- 松平容保:京都守護職として新選組を配下に置き、「京で死ぬ覚悟」で治安維持にあたった人物。

- 芹沢鴨:初代筆頭局長。八月十八日の政変で功を挙げる一方、放火事件などで粛清される二面性の象徴。

- 近藤勇:新選組局長。「覚悟の人」として、農民出身から幕臣へ上り詰めた中心人物。

- 土方歳三:鬼の副長。規律と統率で新選組を「武装組織」として完成させた。

- 沖田総司:一番隊隊長。20歳で免許皆伝、25歳で結核死した天才剣士。

- 山南敬助:思想の葛藤から脱走→切腹に至った、悲劇的な副長格。

- 斎藤一:三番隊組長。沖田と並ぶ剣豪として、『るろうに剣心』などでも描かれる。

- ジョン・ロック:「確信の強さがそのまま正しさの証拠になるわけではない」と喝破した哲学者。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

- 新選組という武装集団の誕生と内部対立、芹沢鴨から近藤体制への移行、池田屋事件・禁門の変での活躍、そして「覚悟」と「確信」の危うさを通じて、幕末日本の内戦構造と武士道精神の光と影を描き出す。

文脈:

- 桜田門外の変→公武合体→八月十八日の政変→壬生浪士組→新選組→池田屋事件→禁門の変→倒幕・維新へ、という京都中心の幕末史。

世界観:

- 人間は、自分の信じる正義のために命を懸けることができるが、その正義が真理とどれだけ噛み合っているかは別問題であり、「覚悟」と「方向性」の両方が問われる。

- 歴史に残るのは、勝敗だけではなく、「どんな覚悟でどう生きたか」という生き様そのものである。

感情線:

- 抑えつけられた浪人・下級武士たちの鬱憤。

- 芹沢の暴走と、それを止めざるを得なかった近藤・土方の苦渋。

- 池田屋での死闘と、新選組の名が全国に知れ渡る高揚と恐怖。

- 山南の脱走と切腹、沖田の病死、近藤・土方の最期に向かう哀しさ。

闘争軸:

- 佐幕(幕府・新選組) vs 尊王攘夷(長州・浪士)

- 公武合体 vs 倒幕

- 芹沢派 vs 近藤派(新選組内部)

- 技術としての剣術 vs 命を懸ける覚悟

- 確信の強さ vs 真理への距離