上記の記事の続きだ。さて、飛鳥時代というのは『継体天皇(あるいは推古天皇)~持統天皇』の時代であり、奈良県中部の飛鳥の地に皇居があったためそう呼ばれているわけだが、持統天皇の時代を持って飛鳥時代は終わりを迎えることになると記載した。それは参考書に書いてあるからだ。

しかし、厳密には次の『奈良時代』の定義は、広義では、710年に元明天皇によって平城京に遷都してから、794年に桓武天皇によって平安京に都が遷されるまでの84年間。狭義では、同じく710年から、784年に桓武天皇によって長岡京に都が移されるまでの74年間を指す。このあたりは、各専門家によって意見が異なっているようだ。つまり、710年というのはどちらにせよ文武天皇の母、『元明天皇』の時代だからである。

舒明天皇以降の天皇

629年2月2日 – 641年11月17日。

642年2月19日 – 645年7月12日。

655年2月14日 – 661年8月24日。

668年2月20日 – 672年1月7日。

672年1月9日 – 672年8月21日。天智後継者として統治したが、壬申の乱において叔父・大海人皇子(後の天武天皇)に敗北し、首を吊って自害する。

673年3月20日 – 686年10月1日。

690年2月14日 – 697年8月22日。

697年8月22日 – 707年7月18日。

707年8月18日 – 715年10月3日。

文武天皇が亡くなり、彼の母、元明天皇の時代になった。だが、実際には彼女は次の『聖武天皇』の中継ぎとして、臨時に天皇に即位したようだ。まだ聖武天皇が7歳だったから彼女がその中継ぎを担ったのである。そういうことが奈良時代の幕開けを彼女の時代からと考えない一つの発想に繋がっているのかもしれない。

さて、文武天皇から政権の中心にいたのは、中臣鎌足の次男である『藤原不比等(ふじわらのふひと)』だった。中臣鎌足は死の前日に、天武天皇(中大兄皇子)から『藤原』の姓を与えられていたのでこの名前になった。文武天皇の時代の『大宝律令』は、

- 刑部親王(おさかべしんのう)

- 藤原不比等

といった人物が中心となって作ったので、元明天皇になってからも藤原不比等はまだ力を持っていた。彼が力を発揮し始めたのは持統天皇期の後半からで、この大宝律令の作製によって朝廷から大きな信頼を得た。701年(大宝1年)には大納言に、そして708年(和銅1年)には右大臣に出世していた。彼が50歳の時である。彼はこの後明治維新まで続く『藤原氏』の繁栄の基礎となった男である。

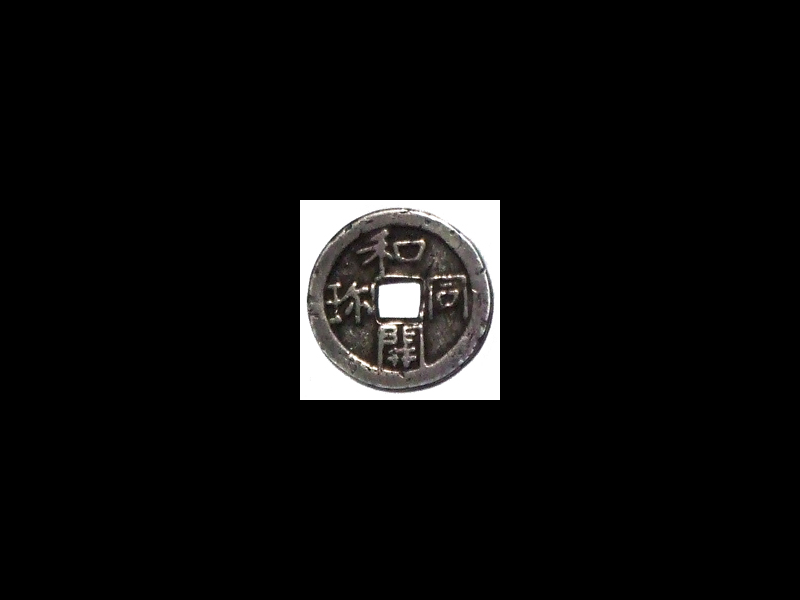

今、『和銅』という年号が出てきたが、707年、元明天皇が即位した翌年に、武蔵国で純度の高い銅が発見される。このことを記念し、国の年号が『和銅』になったのだ。だから708年は和銅1年となるのである。そして、『和同開珎』という貨幣が作られる。

冒頭の記事にも書いたように、日本で最初の流通貨幣と言われるのがこの『和同開珎(わどうかいちん)』だ。そのモデルになったのは天武天皇の時代に作られた富本銭で、和同開珎以前にあった通貨は、

- 無文銀銭(667年-672年)

- 富本銭(683年頃)

の2つである。ここから平安中期まで12種類の波形が作られ、それらをまとめて『本朝十二銭』と呼ぶ。だが、やはり貨幣の導入初期の当時、稲や布などを貨幣の代わりにして、物々交換で経済が回っていた習慣からなじむのに時間がかかった。そこで、『畜銭除位令』という例を定め、

政府

政府一定量の銭を貯めた者は、官位を昇進させるぞよ。

としたのだが、

じゃあ使わずに貯めるか…。

と考える人が出てしまい、『貨幣を使う』という結果に繋げることができなかった。

ちなみに、史上初の世界帝国アッシリアは、アッシュル・バニパルの『残酷性』によって崩壊した。彼の統治はあまりにも残酷であり、抵抗した国家を徹底的に破壊していくき、支配に逆らう民族を容赦なく虐殺していった。このような圧政によって諸民族の反乱を受け、アッシリアは崩壊。そして、

- エジプト

- リディア

- メディア

- 新バビロニア

の4つに分断されることになるが、この紀元前7世紀頃にあったリディアが世界最古の金属貨幣を作った。ここが人類のお金の歴史の始まりである。そう考えるとそれから1400年も経った708年の日本は、この部分ではガラパゴス化していたと言えるだろう。

さて、元明天皇の時代に藤原京から平城京(奈良県奈良市周辺)に遷都されるのだが、これを決断するのはそう簡単ではなかっただろう。何しろ、その藤原京は、平安京、平城京以上の規模の都であり、天武天皇の時代に、天皇が変わっても政治の中心を動かさないようにこの藤原京を造営したのだ。

だが、これがどうも何かとモデルとするべき対象の『唐』の状況とは違っていたのだ。大宝律令と言い、何かと中国の影響を受けていた日本は、この政治の中心である都、藤原京の位置が気に食わなかった。したがって、たったの15年で藤原京は平城京へ遷都されたのである。また、長安の繁栄も関係していた。長安のように繁栄するために、様子が異なる藤原京はどうしても変える必要があったのだ。

長安

かつて『隋』を作った楊堅は、長安に都を定めて、西晋の滅亡依以来300年にもわたる中国の分裂状態を終わらせ、久しぶりに中国を統一させた。以来長安は、唐の時代にあっても繁栄を続けていた。

実は、先ほど『飛鳥時代というのは『継体天皇(あるいは推古天皇)~持統天皇』の時代だ』と書いてあった参考書には、そのあとに『こうして平城京の遷都から長岡京や平安京へ遷都されるまでの時代を奈良時代と言います』として、後のページに追記している。それなら、『飛鳥時代というのは『継体天皇(あるいは推古天皇)~元明天皇』の時代だ』と書けばいいわけだが、そう書かない理由というものが前述したような要因その他のいくつかにあるのだろう。

だが、前述したように『奈良時代』の定義は、広義では、710年に元明天皇によって平城京に遷都してから、794年に桓武天皇によって平安京に都が遷されるまでの84年間。狭義では、同じく710年から、784年に桓武天皇によって長岡京に都が移されるまでの74年間を指す。ここからようやく本格的に奈良時代が始まるのである。

藤原京も平城京も、どちらも奈良県。

さて、奈良時代に入った710年。相変わらず藤原不比等は力を持っていた。今までの『天皇を中心とした中央集権国家』作りの歴史を見てみよう。

天皇崇拝が作られていく歴史

紀元前220年頃。

紀元前202~220年。秦は恐怖政治すぎてすぐに亡んだが、漢は儒教を取り入れながら平和的に国家を運営し、400年も続いた。

645年。利害が一致した中臣鎌足と、『天皇を中心とした中央集権国家』を作ろうと、有力豪族の蘇我入鹿を殺害。

673年。中大兄皇子(天武天皇)が作った基礎の上に、更に土台を作る。豪族たちが下につき、『八色の姓』という天皇を中心とする身分秩序を作った。

690年。夫の天武天皇のやり残しを全うする。

701年。『八虐』という天皇に対する罪を罰するシステムが導入される。

このようにして中央集権化は進んできたが、藤原不比等もこの歴史に大きく貢献した人物だった。それは、この文武天皇の時代に作った大宝律令を彼が作ったということも大きな理由の一つである。

また、下記の記事に、中大兄皇子が天武天皇となる前の、斉明天皇のとき、以下の3つのエリアが問題となっていたと書いた。

- 東北の蝦夷(えみし)

- 南九州の隼人(はやと)

- 朝鮮半島の百済(くだら)

百済については記事に書いたが、最初の二つはただ『未開拓エリア』だ。この地をどのように征服し、支配下に入れるかということがテーマとしてあった。

元明天皇、藤原不比等の時代に、この未開拓エリアの蝦夷、隼人に対して制服活動が行われ、支配領域が拡大するのだ。これもかれが 中央集権化に貢献した内容の一つである。

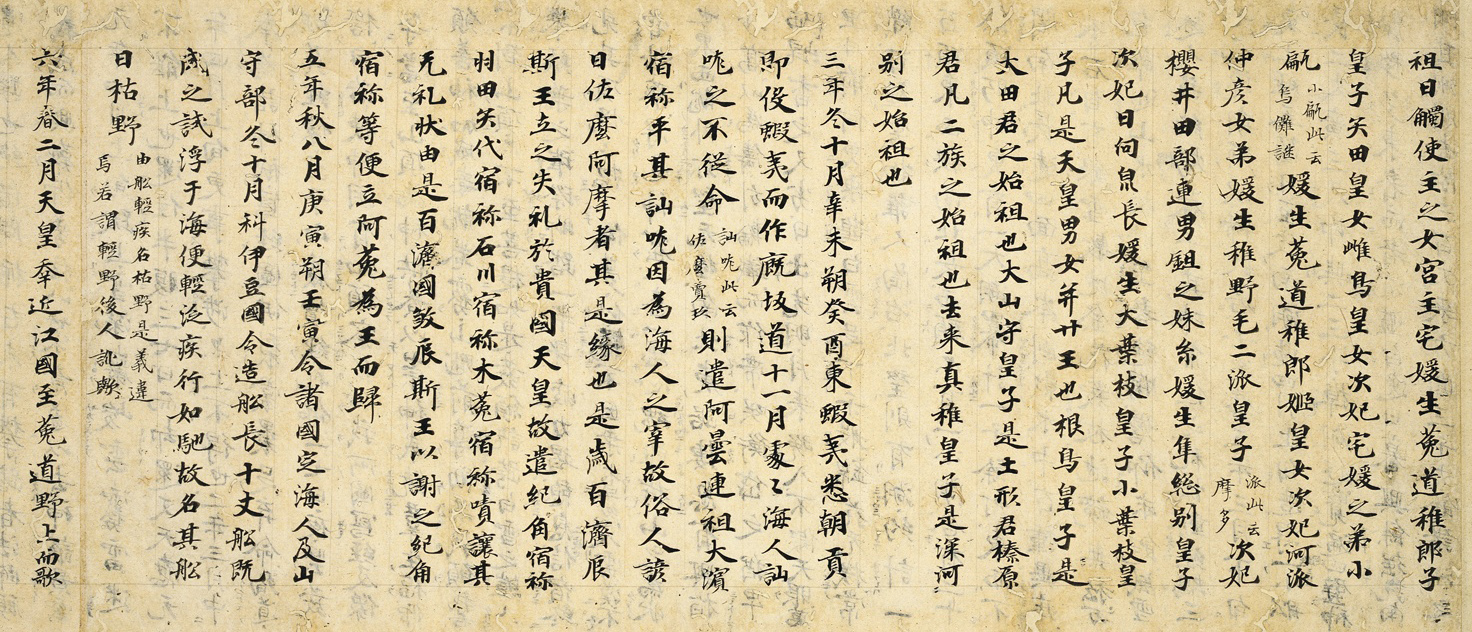

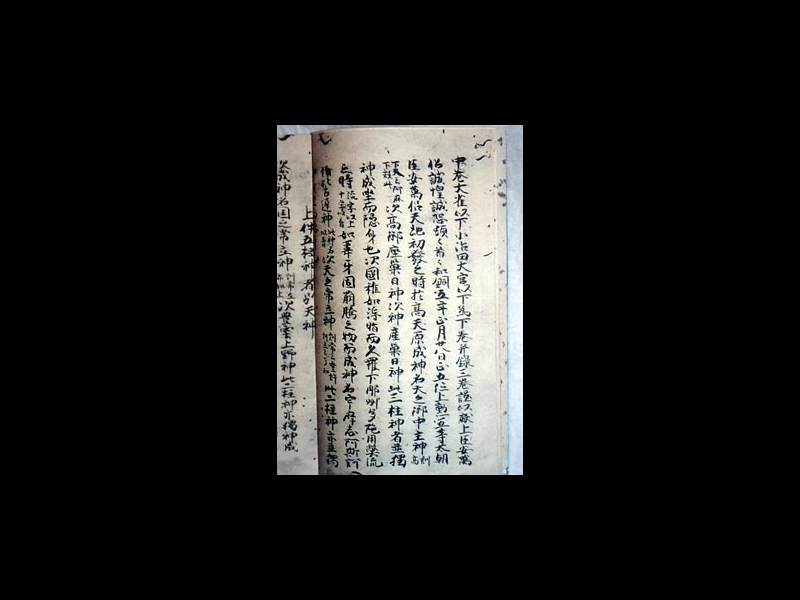

古事記

和銅5年(712年)に太安万侶が編纂し、元明天皇に献上された。日本の神話や伝承、天皇たちの物語をまとめたもの。

元明天皇が引退しようとしたとき、本命の聖武天皇はまだ幼かった。したがって、彼女に続き元正天皇(げんしょうてんのう)がまたもや中継ぎ役を担った。彼女は元明天皇の娘であり、文武天皇の姉であり、母から娘に天皇が継承された唯一の例となった。

この時、まだまだ政権の中心は藤原不比等だった。彼は更に、大宝律令の加筆・修正版の『養老律令』を作成し、国に貢献した。彼は、自分の娘を聖武天皇に嫁がせる等して、藤原氏にも貢献。720年に亡くなったときには、元正天皇が彼を悼み、『太政大臣』にし、『正一位』を贈って敬意を表したほどだという。彼には、

- 文武天皇の夫人となった宮子

- 聖武天皇の皇后となった光明子

がいて、この娘たちを通して、その後の藤原氏もますます天皇家と深いつながりとなっていった。彼の父である中臣鎌足は、天皇一族だった中大兄皇子と一緒に『乙巳の変』で蘇我入鹿を殺害し、『大化の改新』で『天皇を中心とした中央集権国家』づくりに貢献したわけだから、天皇家と中臣(藤原氏)はその時から深い絆で結ばれていたと考えられるのである。

藤原の姓は、後に不比等直系の子孫のみに名乗ることが許され、傍系の藤原氏は『中臣』姓に戻された。歴史上に登場する藤原氏の祖先は、不比等ただ一人ということになる。

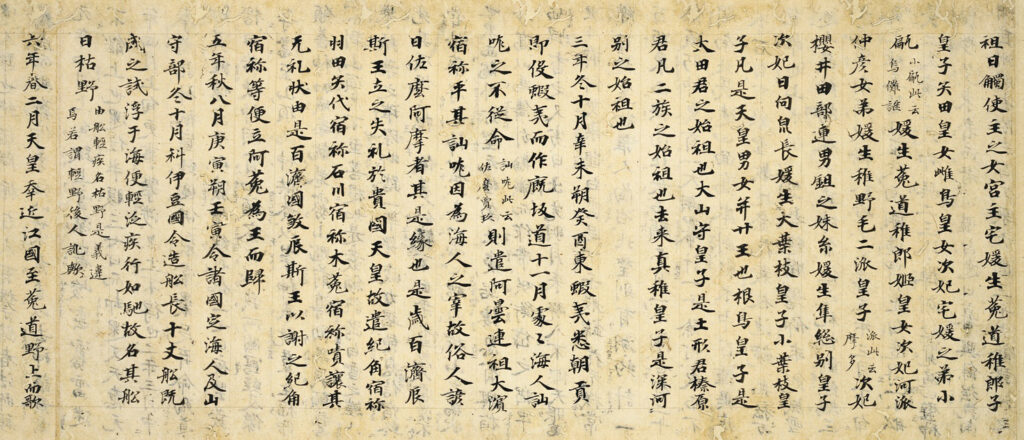

日本書紀

養老4年(720年)に完成した。中国の歴史書をモデルにして作った歴史書で、神代(日本神話)から持統天皇の時代までを扱う。

天皇の神話については上記に書いたが、古事記と日本書紀に書かれているものもこの日本神話だった。基本、神代(イザナギ、イザナミ→初代天皇の神武天皇)から王朝が一度も断絶することなく天皇家が統治し続けてきたことを強調しており、戦前の天皇崇拝国家だった時期までは、これらの神話の要素はすべて史実として扱われていた。

藤原不比等は日本書紀が作られた720年に亡くなった。すると、彼に代わって皇族の『長屋王』が政界のリーダーとなった。彼の時にあった問題は『口分田が足りない』ということだった。文武天皇の時代に藤原不比等たちが作った大宝律令を見てみよう。

民衆の管理

| 口分田(くぶんでん) | 収穫の一部は祖(そ)という税金として徴収 |

| 強制貸付 | 植え付け用の種もみを通して利子(租税)を徴収 |

| 庸(よう) | 都での10日の労役の代わりに布を納める徴収 |

| 調(ちょう) | 各地の特産物を納める徴収 |

| 雑徭(ぞうよう) | 地方の国司のもとで年60日以下の労働を行う |

| 徴兵 | 3~4人に一人、兵役として周辺の治安維持を行う |

口分田とは、民衆へ一律に支給された農地である。農地を支給し、そこで収穫することを許可し、その代わりに一部を税金として納めるというシステムだったわけだ。だが、この表を見ても分かるように民衆に課せられた納税の義務はその他にもいくつもあって、彼らの肩の荷は重かった。したがって彼らは、

- 土地を捨てて逃げる

- 有力者の小作人になる

- 戸籍の年齢や性別をごまかす

- 勝手に僧侶になる

等の行動を取り、なんとかその責務から逃れようとしたのだ。こういう風に、『国益』の為のシステムが民衆の負担となり、しわ寄せが彼らに来て、餓死、あるいは革命といった形を取るしかなくなる、つまり『追い込まれる』例は世界中にある。

例えば『五か年計画』、『大躍進政策』で、列強を追い越そうとする独裁者気質の強かった毛沢東。彼の強引な政治手法で、表面的には生産力が急増したと報告したが、実際には違ったし、できた鉄鋼の大半は粗悪品。また、食糧増産に成功したという虚偽の報告と現実の帳尻を合わせるために、農民から食料を没収して、それを生産品と偽る。このせいで、数年で実に数千万人の餓死者を出す(その数3,500万人以上とも)結果となってしまったのだ。

また、『フランス革命』があった時代もそうだ。当時のフランスは、絶対王政の時代。度重なる対外戦争や宮廷の浪費がフランスの財政を大きく圧迫し、そのしわ寄せが国民の多数を占める第三身分の『平民』に来ていた。

| 国王 |

| 第一身分 | 聖職者 | 約12万人 |

| 第二身分 | 貴族 | 約40万人 |

| 第三身分 | 平民(市民、農民) | 約2450万人 |

不満を爆発させた民衆がバスティーユ牢獄を襲撃し、フランス革命が勃発。

革命議会は人権宣言を採択し、人間の自由と平等などを宣言した。

ルイ16世とその妻マリー・アントワネットが処刑。

クーデターによってロベスピエールが処刑され、恐怖政治が終焉。

これによって自国の王と王妃がギロチンで公開処刑されることになるという、世界を震撼させる革命的事件を引き起こしてしまったのだ。

そして、それは720年代の奈良時代の日本でも同じだった。その二例ほどの事件には発展しないものの、『国益の追求をしたら民衆にしわ寄せが来て、民衆が悲鳴を上げた』という点で、同じことだったのである。

更にそこに『口分田自体が足りない』という事態に発展。つまり、人口が増えたのだ。人口が増えたからその人々にまた口分田を見つけてきて与えなければならないが、それを見つけるのにも苦労したのである。そこで長屋王は、

| 百万町歩の開墾計画 | 農民に食糧、道具を渡して開墾作業を行わせる |

| 三世一身の方 | 土地を開いた者に三代(一代)に渡り私有を認める |

という対策を出すが、どれも問題解決の決め手にはならなかった。こうした問題を抱えたまま、『聖武天皇』の時代へと移り変わることになる。

関連記事

論点構造タグ

(記事が扱うテーマ・思想軸・批判軸を抽出)

奈良時代の起点(藤原京→平城京/元明・元正の「中継ぎ」天皇問題)/藤原不比等による律令国家の仕上げと藤原氏の基礎固め/和同開珎と貨幣経済導入の苦戦(ガラパゴス性・畜銭除位令)/古事記・日本書紀編纂と「天皇・日本」正統化神話の形成/律令制の負担(租庸調・雑徭・兵役)と口分田不足/長屋王の対策(百万町歩開墾計画・三世一身法)の限界/「国益」の追求が民衆にしわ寄せとして降りかかる構造(毛沢東の大躍進・フランス革命との比較)。

問題提起(一次命題)

(本文冒頭〜導入部で提示された“問い”を圧縮)

平城京遷都と和同開珎・古事記・日本書紀・律令の整備を通じて、「天皇を中心とした中央集権国家」はどこまで完成し、その裏でどのような負担や歪みが庶民・地方に蓄積していったのか。

因果構造(事実 → 本質)

(本文内の因果関係・構造変換・本質抽出)

- 壬申の乱~天武・持統・文武の改革 → 大宝律令・八虐・藤原京・「天皇・日本」の枠組みが整う

→ 文武死後、まだ幼い聖武に備えて母・元明が「中継ぎ」即位

→ 律令国家の運営は、実質的に藤原不比等が担う構図へ。 - 不比等の台頭

- 父・中臣鎌足は乙巳の変で天皇側に立ち、藤原姓を賜る

- 不比等は大宝律令の立案で信頼獲得 → 大納言→右大臣に昇進

→ 「藤原氏=律令国家の設計者」という立場を確立し、以後千年以上に及ぶ藤原支配の基礎を築く。

- 和同開珎と貨幣導入

- 707年元明即位 → 708年、武蔵国で良質な銅が発見され元号を「和銅」に

→ これを記念して和同開珎鋳造(無文銀銭・富本銭に続く本格貨幣) - しかし人々は稲・布・物々交換の慣習に慣れ、銭が経済に浸透しない

→ 政府は「畜銭除位令」(たくさん貯めたら官位昇進)でインセンティブを与えるが、

→ 「使う」より「ため込む」方向に働き、流通は進まず

→ 1400年前に金属貨幣を導入していたリディアとの比較で、日本の「貨幣ガラパゴス」が浮かび上がる。

- 707年元明即位 → 708年、武蔵国で良質な銅が発見され元号を「和銅」に

- 藤原京→平城京への遷都

- 藤原京は規模的には平安京・平城京以上の大計画だったが、立地・構造が唐・長安モデルとズレていた

→ 「唐に倣う」志向が強い中で、わずか15年で藤原京を捨て、平城京へ遷都

→ 都の形そのものを「中華スタイル」に合わせることで、律令国家としての格と安定を演出。

- 藤原京は規模的には平安京・平城京以上の大計画だったが、立地・構造が唐・長安モデルとズレていた

- 古事記・日本書紀の編纂

- 和銅5年(712)古事記(太安万侶)/養老4年(720)日本書紀完成

→ 神代(イザナギ・イザナミ~神武)から天皇家が断絶なく続く物語を構築

→ 天皇・日本・律令国家に「神話的・歴史的正統性」を与えるイデオロギー装置となる。

- 和銅5年(712)古事記(太安万侶)/養老4年(720)日本書紀完成

- 律令国家の「負担構造」

- 大宝律令下で、庶民は口分田を受ける代わりに、租(稲)、庸(布)、調(特産物)、雑徭(最大60日労働)、兵役など多重の義務

→ 逃散(土地放棄)、豪族の私的支配下への逃げ込み、戸籍詐称、勝手に僧侶になるなどの逃避行動が広がる

→ 「国益のための制度」が、現場では庶民の首を絞める構図に。

- 大宝律令下で、庶民は口分田を受ける代わりに、租(稲)、庸(布)、調(特産物)、雑徭(最大60日労働)、兵役など多重の義務

- 口分田不足と長屋王の対策

- 人口増加・開墾停滞 → 口分田が足りない

→ 長屋王政権は「百万町歩開墾計画」「三世一身法」(新田開発者に三代私有権)を打ち出すが、

→ 効果は限定的で、根本的解決には至らず。

- 人口増加・開墾停滞 → 口分田が足りない

- 世界史的比較

- 毛沢東の大躍進:国の生産目標達成のために農民から食糧を没収 → 数千万人規模の餓死

- フランス絶対王政:戦争と宮廷浪費のツケが第三身分に集中 → バスティーユ襲撃・ルイ16世処刑へ

→ 「国家の繁栄・見栄・目標達成」のコストが、常に弱い層に押し付けられる普遍構造として、奈良の口分田問題が位置づけられる。

本質:

奈良前期は、「天皇・日本・律令・都・貨幣・神話」を揃えた“完成形の国家像”を描き切った時代であると同時に、そのシステム維持のコストが庶民と辺境に過剰にのしかかり始めた「ひずみの時代」でもある。

価値転換ポイント

(従来価値 → 新しい本質価値への反転点)

- 「奈良時代=寺と仏像と正倉院の華やかな時代」

→ 藤原・律令・貨幣・神話・遷都・開墾政策の裏側で、**庶民が重税と労役に押し潰されかけていた“ひずみの時代”**として読み直される。 - 「和同開珎=日本初の貨幣」

→ 単なる“最初のコイン”ではなく、物々交換社会に貨幣経済をねじ込もうとして失敗気味だった実験装置として見える。 - 「古事記・日本書紀=ただの古い歴史書」

→ 神話を史実扱いすることで、天皇の血統と律令国家に絶対的正統性を付与する政治的テキストとして機能していた。 - 「律令=きちんとした素晴らしい法制度」

→ 条文としては整っていても、**口分田不足・逃散・偽装・僧侶化など現場の破綻を生んだ“過剰な国益構造”**だった側面が浮かぶ。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 天武・持統・文武 → 元明→元正→聖武への継承線

- 大宝律令 → 平城京遷都 → 和同開珎発行 → 古事記・日本書紀編纂 → 養老律令 → 長屋王政権

- 口分田問題・百万町歩開墾計画・三世一身法という律令制運営の苦闘。

【心理レイヤー】

- 中央(天皇・藤原):唐モデルに追いつきたい、律令国家を完成させたい「国家的上昇志向」

- 藤原不比等:天皇家との縁戚関係を最大化しつつ、自家の永続支配を図る権力欲と“責任感”

- 農民:税・労役・兵役・開墾義務に追い詰められ、「逃げる/身を隠す/僧になる」など生存のための工夫をせざるを得ない心理。

【社会レイヤー】

- 天皇・貴族(藤原・皇族)・百姓という三層社会の固定化

- 貨幣導入と物々交換文化の衝突/「銭を貯めれば出世」という行政発想と庶民の生活感覚のズレ

- 未開拓地(蝦夷・隼人)への征服・編入と、支配領域の拡大。

【真理レイヤー】

- 「国益の追求」と「個々人の生活」は往々にして対立し、制度が整うほど“見えない犠牲者”が増える。

- 技術・制度(貨幣・律令・都)は、単に導入すれば機能するのではなく、文化・慣習・心理と噛み合わなければ空回りする。

- 歴史書・神話は、事実を記録するだけでなく、「誰が正統か」を決めるために書き換えられる。

【普遍性レイヤー】

- リディアの貨幣・アッシリア崩壊・毛沢東・フランス革命に共通する、「中央のビジョン」と「周縁の負担」のギャップ。

- 近代国家の課税・動員・計画経済が、しばしば民衆の逃散・革命・抵抗を生む構造は、律令時代にもすでに現れている。

核心命題(4〜6点)

(本文が最終的に語っている本質の骨格)

- 奈良前期は、「平城京」「和同開珎」「古事記・日本書紀」「大宝律令・養老律令」が揃い、日本が形式上“完成した中央集権律令国家”として姿を整えた時期である。

- その中心には藤原不比等がおり、彼は大宝律令の立案・養老律令の整備・天皇家との縁戚化・蝦夷・隼人征服などを通じて、天皇制国家と藤原氏繁栄の二つの基礎を同時に築いた。

- 一方で、租庸調・雑徭・兵役に支えられた口分田制は、人口増加と土地不足の中で早くも限界を迎え、逃散・戸籍偽装・僧侶化・有力者への依存といった「制度からの離脱行動」を生み出していた。

- 和同開珎や畜銭除位令は、日本が貨幣経済に移行しようとする試みだったが、物々交換に根付いた社会とのギャップが大きく、「貨幣を使う」文化の定着には時間がかかった。

- 古事記・日本書紀は、天皇の血統と日本国の歴史を神話と一体化させることで、律令国家と天皇制に絶対的な正統性を与えるイデオロギー的役割を果たした。

- 奈良時代の制度・神話・都・貨幣の整備は、後の日本史全体の「骨格」を作る一方で、毛沢東の大躍進やフランス革命のように、「国家の繁栄」と「民衆の生活破綻」が同じ線上にあることを示す、早期の典型例ともなっている。

引用・補強ノード

(本文に登場する偉人・理論・名言が果たした“役割”を抽出)

- 藤原不比等

- 大宝律令・養老律令・平城京体制・藤原一門繁栄の設計者として、奈良国家の政治的中枢。

- 元明・元正天皇

- 聖武への「中継ぎ」として、女性天皇が国家運営と遷都を支えた事例。

- 太安万侶/古事記・日本書紀

- 天皇系譜と日本神話を体系化し、天皇制の神話的正統性を保証するテキスト群。

- アッシュル・バニパルとアッシリア/リディア貨幣

- 残酷な世界帝国の崩壊と、同時期に誕生した世界初の金属貨幣を対比させ、日本の貨幣導入の遅れと背景を示すノード。

- 毛沢東/フランス革命(ルイ16世・第三身分)

- 「国益・計画・王権の維持」が庶民の破綻と反乱を生む構造を、奈良時代の口分田・税負担と重ねて理解するための比較ノード。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

奈良時代前半(元明・元正期)における平城京遷都・和同開珎発行・古事記/日本書紀編纂・律令整備・開墾政策などを通じた「天皇中心律令国家」の完成と、その背後で進行していた庶民の負担増大・制度疲労・貨幣文化定着の難しさの構造分析。

文脈:

飛鳥後期~奈良前期/藤原氏台頭と天皇制強化/唐・長安モデル・リディア貨幣・大躍進・フランス革命との比較を通じた「中央集権と民衆負担」の普遍構造。

世界観:

国家は「都」「法」「貨幣」「神話」を揃えて自らを完成させようとするが、その完成度が高まるほど、足元の民衆や周縁への圧力も増す。奈良時代は、日本がこの矛盾を初めて本格的に抱え込んだ時期として位置づけられる。

感情線:

藤原・律令・平城京・和同開珎・古事記/日本書紀という「完成された国家像」への高揚

→ その裏にある口分田不足・重税・逃散・制度疲労を知ったときの違和感と重さ

→ 世界史との比較を通じて、「どの時代も同じような構造で人が追い詰められてきた」という諦観と理解へつながる。

闘争軸:

- 中央の「理想的な律令国家」像 vs 庶民の生活現実

- 物々交換文化 vs 貨幣経済

- 天皇・藤原による正統性物語(古事記・日本書紀) vs 現場で制度に押しつぶされる人々の視点