上記の記事の続きだ。1868年。戊辰戦争における最終戦『五稜郭の戦い(1869年5月)』が始まる前に、明治時代は始まった。3月、明治新政府の基本方針として『五箇条の御誓文』が発布され、古い因習の打破や天皇親政などが宣言された。

親政

君主(国王・皇帝・天皇など)自身が政治を行うこと、またはその政治形態(君主制の一形式)のこと。

五箇条の御誓文(現代表記)

- 広く会議を興し、万機公論に決すべし。

- 上下心を一にして、さかんに経綸を行うべし。

- 官武一途庶民にいたるまで、おのおのその志を遂げ、人心をして倦まざらしめんことを要す。

- 旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし。

- 智識を世界に求め、大いに皇基を振起すべし。

流れを見て分かるように、明治天皇が指揮を執ることになったわけだが、彼は自分の意志ではなく、『国民の要求』、『時代の要請』によって最前線に立つことになった人物だ。したがって、最初は徳川最後の将軍慶喜が推測した通り、慣れない政治にてこずったという。だが、次第に頭角を現すようになり、憲法草案審議の際には立派な責任者となっていた。審議中に自身の第四皇子である昭宮猷仁親王(あきのみや みちひとしんのう)が亡くなったというのに、明治天皇は会議が終わるまで席を立たなかったというのである。

[幟仁親王が揮毫した御誓文の原本]

『五箇条の御誓文』は取り急ぎの政府の方針だった。その後、徐々に方向性を定めていく。実際に政治の中心を担ったのは公家出身の岩倉具視と、『維新の三傑』だった。

維新の三傑

- 西郷隆盛(薩摩藩)

- 大久保利通(薩摩藩)

- 木戸孝允(長州藩)

本来ならばここに土佐の坂本龍馬らも名を連ねたのだろうか。彼がいた土佐藩主の山内豊重が『幕末の四賢侯(ばくまつのしけんこう)』なのだから、そういうこともあり得たのかもしれない。

幕末の四賢侯

- 福井藩第14代藩主:松平慶永(春嶽)

- 宇和島藩第8代藩主:伊達宗城

- 土佐藩第15代藩主:山内豊信(容堂)

- 薩摩藩第11代藩主:島津斉彬

ちなみに岩倉具視は、1867年12月に『王政復古の大号令』を出し、徳川最後の実力者、徳川慶喜の動きを封印した人物だ。これによって、朝廷主導の新政権樹立が宣言され、江戸幕府は完全に廃絶することになってしまった。そしてなんと彼の玄孫は、タレントの加山雄三である。

ある時加山は、バブル時の選択肢を誤り、23億円の負債を抱え倒産。何とか運営したホテルが18億円で売却されたが、5億円もの借金が残っってしまった。1969年の『フレッシュマン若大将』以降低迷した同シリーズが1971年に終了、映画出演の減少もあいまって、かつてない不遇の時代を迎え、ナイトクラブ、キャバレー回りをするも、ギャラはほぼ全額借金の返済に充てられ質素な生活へと追い込まれた。

当時は夫婦で卵かけご飯だけ食べて生活したという加山だが、10年かけてこれを完済。その時、加山雄三が言ったのはこうだ。

加山雄三

加山雄三つまり、彼ら家系にあったのは『本物の教え』。私の好きな言葉にも、

三流は金を残し、二流は事業を残し、一流は人を残す。

という言葉があるが、彼らにあったのは間違いなく『一流の家訓』であり、これを理解できない人間は一流の素質はない。岩倉具視がどれだけの人物であるかということがわかるワンシーンである。下の画像を見て、これに関連する老子の言葉を思い浮かべた人は知者である。

さて、『王政復古の大号令』、『五箇条の御誓文』は京都で出されたが、西郷隆盛が江戸城を無血開城したわけで、江戸城は新政府に明け渡される。江戸は『東京』と名を変えるようになった。江戸城があった場所というのは、現代を生きる日本人が知らないはずもない、東京都千代田区の、『皇居』がある場所である。そこに行けば、いつでもお堀の池と物々しい城壁を見ることができる。

上庭園が御所、旧江戸城西ノ丸が宮殿の敷地となっている。その東側にある江戸城の中心部であった天守閣・本丸・二ノ丸・三ノ丸の跡一帯は皇居東御苑として開放されている。南東側の皇居外苑と北側の北の丸公園は常時開放され、それらの外側は一般に利用できる土地になっている。

かくして日本の中心は京都→東京へと移り変わる。江戸が『東京』に改称されたのはこの時だ。大阪に遷都する話もあったが、すでにこの時の東京は『世界でも有数の大都市』になっていて、その状況に乗じてここを都にしたのである。京都には『京都府』が置かれ、東京に対抗して京都を『西京(さいきょう)』と呼ぶ風潮も広まったが、この頃から京都のことを『京』と呼ぶのは減ってきたと言えるだろう。

それまでは『京の都』だとか、『都がある京』だとかいう理由で京都のことを『京』と呼び、『都があるのは当たり前』という前提で語られることが多かったが、長い間都があったこの関西の地は『地方』となり、東の都、東京がこの国の中心となったのである。ちなみに下記の記事に書いたように、源頼朝が初めてこの国に『西の朝廷に対する、東の幕府』を作ったときは鎌倉だったわけだが、なぜその場所にしたかというと、この地が源氏ゆかりの土地だったからだ。地の利もあった。周囲を小高い丘が囲み、南に相模湾を望む鎌倉はまるで『天然の要塞』だったのだ。

だからもちろん鎌倉の地も頭をよぎった人がいるだろうが、すでに徳川家が江戸城を中心に政治を行っていたことや、前述していたようにこのエリアが発展していたことを理由に、江戸がこの国の中心となり、『東京』が誕生したのである。

9月には、『慶応』から『明治』に年号が変わり、この頃から『一世一元』、つまり天皇一代につき一つの元号を使う制度が用いられた。現在は令和であり、令和天皇がいる。

| 明治天皇 | 睦仁(むつひと) |

| 大正天皇 | 嘉仁(よしひと) |

| 昭和天皇 | 裕仁(ひろひと) |

| 平成天皇 | 昭仁(あきひと) |

| 令和天皇 | 徳仁(なるひと) |

明治政府が行ったのは『中央集権化』の確立だ。何度も書いてしまうことになるが、重要だし、わかりやすくまとめているので何度でも見ていこう。

かつて、中大兄皇子が『天皇を中心とした集権国家づくり』を作るために、中臣鎌足と『乙巳の変』からの『大化の改新』を起こし、力をつけていた豪族の蘇我氏から政権を皇族が握ったのが645年。

その後、仏教、儒教、神道、アニミズム、御霊信仰などの精神体系と共に国づくりをし、

班田収授法によって年貢を納めるシステムができ、その『資産』である田んぼを巡って様々な問題が生じ、その中で、それを守るために武装集団が結成され、その中からこの国に『武士・侍』が生まれる。

| 武士 | 武装化した有力農民、豪族、下級貴族の子孫 |

| 侍 | 貴族の身辺警備のための武士 |

| 滝口の武士 | 宮中の警護のための武士 |

622年に49歳で生涯を閉じた聖徳太子は、初めて『忍者』を使って情報を集め、政治を行った人物として知られているが、ここで現在でも世界中の人が『日本』と聞いて連想する『忍者、侍』といった役者が揃うわけだ。

| 忍者 | 600年頃 |

| 武士、侍 | 900年頃 |

平将門がその武士の名を大きく轟かせ、平氏、源氏といった『武家』が強い時代が到来する。

その武家の中から源氏である源頼朝が『鎌倉幕府』を作り、この国に朝廷以外の大きな権力が誕生し、幕府はこの国の軍事・警察を担当することになった。

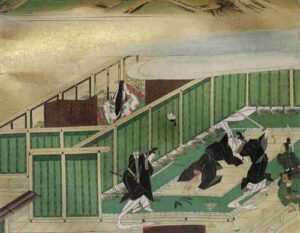

だが、そのうちそこでも腐敗が起き、朝廷と足利氏が手を組んでこれを打倒。そして、京都の室町に『室町幕府』という新しい幕府ができる。しかし、天皇自身を頂点とした『建武の新政』は強引すぎてわずか3年で滅びる。幕府は足利尊氏が擁立する光厳天皇と、吉野に逃げた後醍醐天皇とで、二つに分かれる。『室町・南北朝時代』である。

| 足利尊氏(光厳天皇) | 室町(京都)に幕府を開く |

| 後醍醐天皇 | 吉野(奈良)に朝廷を作る |

六代将軍に選ばれた義教(よしのり)が『恐怖将軍』として独裁政治を貫き、多くの有力者が殺され、排除されていく中で、窮鼠が猫を噛む。そして『応仁の乱』によって、『戦国時代』に突入する。戦国時代とは、国家の秩序を維持する能力を失った幕府の正体が露見した『応仁の乱』で、実力で領地を獲得する戦国大名が活躍する時代である。それは上の階層で甘んじる猛者たちが目を離した隙に鼓舞され肥大化した、人間に本来眠っているはずの一大エネルギー(猛獣)が巻き起こした時代だった。

| 戦国時代のきっかけを作った人物 | 足利義教 |

| 戦国時代の端緒となる出来事 | 嘉吉の変(1441年) |

| 戦国時代が実際に始まった時期 | 享徳の乱(1454年) |

| 戦国時代に突入したと言える時期 | 応仁の乱(1467年) |

| 戦国大名として最初に下剋上した人物 | 北条早雲(1476年) |

| 戦国時代に突入した明白な境界線 | 明応の政変(1493年) |

そして戦乱の時代が始まる。

といった名将たちが大暴れし、鬼才・信長が圧倒的な基礎を作り、策士・秀吉が天下統一を成し遂げ、名将・家康が260年続く『江戸幕府』を開いた。これが、源頼朝の鎌倉幕府、足利尊氏の室町幕府に続く三つ目の幕府であった。それが1603年。

それから264年。1867年10月に、ついに『大政奉還』となる。そして今回に至るわけだ。今までは、『幕藩体制』として、将軍の家臣である大名が、それぞれの小国家とも言える『藩』を統治する仕組みで、それがゆえに、

- 薩摩藩

- 長州藩

- 土佐藩

- 会津藩

等といった勢力が勃興し、そこから生まれた『維新の三傑』などの存在は、結果的に『国家の脅威』となったわけだ。彼らは国家の防衛を果たした重要人物だが、旧幕府軍として戦死した新選組などの武士たちからすれば、彼らは『国敵』そのものだった。

下記の記事に書いたように、この時すでにイギリスとフランスは、この国を植民地化させようと水面下で動いていた。事実、『薩英戦争』や『下関戦争』にて圧倒的な欧米の軍事力を目の当たりにした薩摩・長州藩は、『攘夷(外国を討つ)』ではなく、『倒幕』に目を向けるようになった。

薩摩藩

薩摩藩

つまり、その『倒幕』を果たした今、ようやく『攘夷(外国を討つ)』に目を向けられるわけだ。こうした中、

国が一つにまとまっていなければ、外国という強豪には勝てない!

という考えが確実に浮上化していく。

例えば、中世ヨーロッパでは『封建国家』が当たり前だった。しかし、それでは国教が曖昧になり、王たちは『戦争を起こしても、どのぐらいの諸侯や棋士が戦場にかけつけてくれるのかわからない』という悩みを抱えていた。それまでは、明確な領土という観念を持たず、契約に基づいて主君に仕えたりする世の中の仕組みだったが、このあたりの時代から『国をあげて戦争ができる国』にするために、『主権国家』という新しい国家のスタイルが確立されるようになった。

『封建国家→主権国家』へと変わることで、曖昧だった国教がハッキリとし、より国内で統一的な支配ができるようになったわけだ。たとえば、現在の日本は『国民主権』という主権国家だ。だが、この時代には『国王主権』だったわけだ。初期の主権国家では、流れ的にも国王に権力が集中する『絶対王政』がとられた。

日本の場合、国王はいないし、長い徳川一強時代の影響もあり、誰か一人が一強として存在すればいいという考え方はなかった。だからこそ天皇が中心となるが、その周りに維新の三傑や岩倉具視といった人物らが存在し、天皇以外の人間も大きな責務を負った。

しかし、まずその雄藩である『薩摩、長州、土佐、肥前(薩長土肥)』といった4藩は邪魔なわけだ。大久保利通と木戸孝允は、自身の藩でもあるそれらの藩主を説得し、

- 土地(版図)

- 人民(戸籍)

を天皇に返上させ、天皇を頂点とする中央集権化が図られた。この1869年の『版籍奉還(はんせきほうかん)』によって『藩』という小国家に勢いはなくなり、戦国時代、幕末のような全国各地で頻発する反乱や戦といった問題が起きないように予防された。ただ、旧藩主はそのまま『知藩事』という職名で統治を続ける話になったので、まだまだこれでは甘かった。

1871年、『廃藩置県』を断行。これによってようやく、

- 藩の廃止

- 知藩事の罷免

- 府県の設置

- 中央からの府知事・県令派遣

が行われ、中央集権体制が確立していくのである。現在『宮崎県知事』などというだろう。あの立ち位置にいたのは『大名』だったのだ。それがこの廃藩置県によって『県知事』、つまり『中央が派遣した公務員』という立ち位置になった。そしてこの時、琉球王国は島津氏の支配下にあったが、日本と清の両方に服属している形になっていた。

そこで、琉球王国とその国王尚泰(しょうたい)を日本政府の直属にした。蝦夷地はこの時すでに『北海道』となり、琉球王国が『沖縄』になるのも時間の問題だった。

| 蝦夷地が北海道に代わった年 | 1869年 |

| 琉球王国が沖縄になった年 | 1879年 |

まず、新政府はロシアの脅威に備え、蝦夷地を北海道と改称し、アイヌの土地を一方的に日本国に編入した。それによってアイヌの人々は土地を追われることになってしまった。1899年に『北海道旧土人保護法』を制定するも、それは形だけで実際には彼らの文化はないがしろにされた。1871年になると、台湾で琉球漂流民殺害事件が発生。これをカードに、日本は清に責任を押し付け琉球王国を変有しようとしたが、

清

清として責任放棄。仕方なく1874年に出兵し、琉球が日本に属することを直接認めさせた。そして1879年に軍事的な圧力をかけ、これまた一方的に琉球藩を廃止。『沖縄県』が誕生する。これによって尚泰は東京に移住し、琉球王国はここで滅亡した。

関連記事

論点構造タグ

- 「王政復古 → 五箇条の御誓文 → 明治維新」という政体転換のロジック

- 幕藩体制から中央集権国家への一気の転換(版籍奉還・廃藩置県)

- 「藩」というミニ国家の功罪:維新の原動力でありつつ、放置すれば再び戦国化するリスク

- 天皇親政と言いながら、実務を回した岩倉具視+維新三傑(西郷・大久保・木戸)の実態

- 中大兄皇子の大化の改新以降続く「天皇中心の集権国家づくり」の長い系譜

- 封建国家 → 主権国家への世界史的転換と、日本の「国王不在・天皇+元老」型の特殊解

- 北海道・沖縄編入と引き換えに犠牲になったアイヌ・琉球王国の問題

問題提起(一次命題)

倒幕が終わったあと、日本はなぜここまで徹底して「藩」を潰し、天皇を頂点とする中央集権国家へ一気に舵を切ったのか。

その決断は、対外的な生存戦略としてどこまで正しく、同時にどれだけの犠牲や影を生んだのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 王政復古 → 五箇条の御誓文 → 明治政府の骨格

- 1867年「王政復古の大号令」で江戸幕府は名実ともに廃止。

- 1868年、五箇条の御誓文で「公議世論・旧習打破・知識を世界に求める」などの方針が宣言される。

→ 倒幕の「破壊フェーズ」から、「どういう国家にするのか」という設計フェーズへ移行した。

- 明治天皇の役割:象徴から実務責任者へ

- 明治天皇本人は、国民と時代の要請に推されて表舞台に立った存在であり、当初は政治経験ゼロ。

- しかし、御誓文ののち憲法草案審議では、自身の皇子の訃報を知りつつ会議が終わるまで席を立たなかったという逸話が残る。

→ 「象徴」で始まりつつも、徐々に「責任者」としての自覚と実務耐性を身につけていった。

- 実務を動かしたのは岩倉+維新三傑

- 岩倉具視:王政復古の仕掛け人であり、新政権の政治エンジン。

- 西郷・大久保・木戸(維新の三傑):薩長土肥の武力・政治力を束ねて制度設計を進める。

→ 天皇親政といっても、実態は「天皇+元老による合議制」であり、「一人の英雄」が回していたわけではない。

- 幕藩体制の功罪と「藩」が国家の脅威になった構造

- 幕藩体制:将軍(中央)+藩(地方)の二重構造。

- 薩摩・長州・土佐・会津などの藩が、幕末に巨大な軍事力と政治力を持つ。

→ 戦国~幕末の流れで見ると、「藩」は秩序維持の仕組みであると同時に、「いつでも再戦国時代化できる火種」でもあった。

- 世界史的圧力:封建国家 → 主権国家への必然

- 中世ヨーロッパでも、封建国家では「誰がどれだけ兵を出すか」が曖昧で、王の統制力に限界。

- そこで「領土・国境・国王主権(のち国民主権)」という主権国家モデルが登場し、国家レベルで戦争・徴税・外交を行うようになる。

→ 列強と対峙するには、日本も「藩の寄せ集め」ではなく「一つの国家」としてまとまる必要があった。

- 版籍奉還:まずは「名義」を天皇に戻す

- 1869年、薩長土肥など雄藩の藩主が「版図(領地)」と「籍(人民)」を天皇に返上。

- 旧藩主は「知藩事」として引き続き統治し、形の上で中央集権への一歩を踏み出す。

→ 第一段階は「藩主に面子を残したままの名義変更」であり、まだ本気の改革ではなかった。

- 廃藩置県:いよいよ「藩」を殺しにかかる

- 1871年、廃藩置県により:

- 藩そのものを廃止

- 知藩事を罷免(クビ)

- 府県を設置し、中央から知事(県令)を派遣

→ これで初めて、「地方の支配者=大名」から「中央が任命した公的官僚」へ完全に切り替わり、再戦国化のリスクを構造的に封じた。

- 1871年、廃藩置県により:

- 北海道・沖縄編入と周縁の代償

- 北海道:蝦夷地をロシアから守るために一方的に編入し、アイヌの土地を奪取。旧土人保護法は名ばかりで、文化は軽視され続けた。

- 沖縄:琉球漂流民殺害事件を口実に清に圧力→1879年琉球処分で沖縄県設置、尚泰は東京へ移住。

→ 中央集権国家の成立は、「少数民族や周縁王国の犠牲」の上に成り立っており、光と影が表裏一体だった。

- 「藩」を潰したからこそ植民地化を免れた側面

- もし薩長土肥が藩として独立志向を持ち続ければ、列強は「薩摩王国」「長州王国」と個別に取引・植民地化できた可能性がある。

→ 藩を潰し、「天皇+政府」という一枚岩の窓口を作ったことは、列強に対する交渉力の源泉にもなった。

- もし薩長土肥が藩として独立志向を持ち続ければ、列強は「薩摩王国」「長州王国」と個別に取引・植民地化できた可能性がある。

価値転換ポイント

- 「藩は地方の文化の担い手」

→ 「藩はいつでも戦国を再現し得る“危険な小国家”でもあった」 - 「中央集権=悪」「地方分権=善」

→ 「時代によっては、中央集権こそが“外敵から生き残るための最低条件”になった局面がある」 - 「明治維新=きれいな近代化ストーリー」

→ 「周縁のアイヌ・琉球の犠牲と、日本版ナショナルビルディングの暴力性も内包した出来事」

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 645年:乙巳の変〜大化の改新(中大兄皇子/中臣鎌足)で、天皇中心の集権国家構想がスタート。

- 奈良〜平安:仏教・儒教・神道・アニミズム・御霊信仰が層を作り、日本独特の精神世界が形成。

- 鎌倉・室町・江戸:武家政権(三幕府)が軍事・警察を担い、朝廷と二重権力構造。

- 応仁の乱〜戦国〜織豊政権〜江戸260年。

- 明治維新:王政復古 → 五箇条の御誓文 → 版籍奉還 → 廃藩置県 → 北海道・沖縄編入。

【心理レイヤー】

- 維新の三傑・岩倉:

- 「このままでは日本は食い物にされる」という強烈な危機感と、「藩主=旧支配層を自分たちの手で斬る」決断。

- 旧藩主・旧士族:

- 誇りと地位を奪われる喪失感、同時に「国のために仕方ない」という諦めと葛藤。

- 周縁(アイヌ・琉球):

- 自らの文化・主権が一方的に削がれていく中での無力感。

【社会レイヤー】

- 幕藩体制:徳川政権+藩が多数あるモザイク状社会。

- 明治国家:中央政府が軍事・外交・徴税・行政を一元化し、府県は「中央の出先機関」へ。

- 国際社会:列強が主権国家としてアジア・アフリカを分割・植民地化していく文脈。

【真理レイヤー】

- 「バラバラな小さな単位」が強い時期もあれば、「一つにまとまらなければ生き残れない」局面もある。

- ただし、まとまる時に「誰の視点が落ちているか」を見ないと、周縁や少数者に必ずしわ寄せが行く。

- 真理(公正さ・普遍性)から逸れた統一は、一時的には成功しても、長期的には必ず歪みを噴出させる。

【普遍性レイヤー】

- 現代でも、EU統合・地方分権・中央集権など、「どのレベルで一体化するか」が常に問われている。

- 国家建設や行政改革は、「大多数の合理性」と「少数者・周縁の尊厳」の両方をどう扱うかが最大の課題。

- 「藩を潰して県にした」ような大胆な制度変更は、21世紀でも企業再編・行政統合などで繰り返し議論されるテーマである。

核心命題(4〜6点)

- 明治維新の核心は「幕府を倒したこと」ではなく、「藩というミニ国家を廃し、天皇を頂点とする中央集権国家=主権国家モデルを一気に導入したこと」にある。

- 版籍奉還と廃藩置県は、藩主の面子を残しつつ最終的には完全に権限を剥ぎ取り、「再戦国化の可能性」を構造的に封じ込めるための二段階プロセスだった。

- その中央集権化は、列強の植民地化圧力をしのぎ、日清・日露戦争を戦い抜くための前提条件であった一方で、アイヌ・琉球といった周縁の文化と自治を踏みにじる暴力でもあった。

- 中大兄皇子の大化の改新から始まった「天皇を中心とした集権国家づくり」は、1300年近い時間をかけて明治維新で一つの完成形に到達したが、その完成形は決して “きれいな物語” だけではなく、光と影を併せ持つ人間の営みそのものだった。

引用・補強ノード

- 明治天皇:五箇条の御誓文の名義人であり、徐々に「親政」の中身を体現していった天皇。

- 岩倉具視:王政復古の大号令を出し、徳川政権の復権の芽を断ち切った中心人物。家訓「弟子に金を残すな」は、一族の価値観を象徴。

- 維新の三傑(西郷隆盛・大久保利通・木戸孝允):倒幕から中央集権国家形成までを実務で牽引した政治家。

- 山内豊信・松平慶永・伊達宗城ら幕末の四賢侯:藩主として版籍奉還・近代化に協力した地方側のキープレーヤー。

- 中大兄皇子・中臣鎌足:大化の改新で最初の天皇中心集権改革を行った7世紀の改革者。

- アイヌ・尚泰(琉球王):中央集権国家成立の過程で土地と主権を失った周縁の代表的存在。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

- 明治維新における「大政奉還の後」が本当の本番であり、版籍奉還・廃藩置県・北海道/沖縄編入を通じて、日本が幕藩体制から中央集権国家へ変貌したプロセスと、その光と影を歴史構造として整理すること。

文脈:

- 大化の改新 → 律令国家 → 武家政権(三幕府) → 戦国 → 江戸幕府260年 → 倒幕・王政復古 → 五箇条の御誓文 → 版籍奉還 → 廃藩置県 → 北海道・沖縄編入。

世界観:

- 国家のかたちや統治構造は、「内側のエネルギー(戦国・藩・武士)」と「外側の圧力(列強・帝国主義)」の両方に規定される。

- どんなに崇高な理想(近代国家・富国強兵)も、誰かの犠牲や周縁の痛みなしに実現することは極めて難しく、その痛みをどう認識し続けるかが、その後の成熟度を決める。

感情線:

- 倒幕を達成した維新志士たちの高揚。

- 藩主や旧士族が権限を失い、地方が「中央の出先機関」に変わっていく喪失感。

- アイヌや琉球の人々が故郷や文化を奪われていく中で味わった理不尽。

- その一方で、「この道しか日本が列強の餌にならずに済む道はなかったのではないか」という苦い納得。

闘争軸:

- 幕府 vs 新政府

- 藩主主権 vs 天皇主権

- 封建国家(幕藩体制) vs 主権国家(中央集権)

- 内部統一の必要性 vs 周縁文化・少数民族の尊厳

- きれいな維新物語 vs 光と影を含めて見る成熟した歴史観