上記の記事の続きだ。

ここまでの家康の行動

こうして家康は、着々と出世の道を構築し、まるでかつて秀吉がやってのけたように、今度は自分が王道コース以外のコースからまくり上げ、頂点に立つことを画策していたのだ。五奉行だった石田三成は、確かにそこで最も実力があるとも言われた人物だった。そして、秀吉の、秀頼と共に活躍すれば、王道コースとして豊臣政権の世襲で自分が大きく出世すると考えていた。しかし、その王道コースを無視して大きく力をつけたのが家康。ここに、

『異端派』徳川家康 VS 『正統派』石田三成(豊臣秀頼)

といった天下を分ける最大の構図が作り上げられた。それはかつて存在した、

『異端派』豊臣秀吉 VS 『正統派』柴田勝家(織田信孝)

[柴田勝家]

という構図と似たものだった。更に今回の構図をまとめるとこうなる。

『東軍』徳川家康&武断派 VS 『西軍』石田三成&文官派

家康には、朝鮮出兵でも活躍したその加藤清正らがついた。実は清正は、福島正則や浅野幸長ら七将の一人として石田三成暗殺未遂事件を起こしていた。これに失敗するとさらに家康への接近を強める。ところが、島津氏の重臣である伊集院氏が主家に反旗を翻した庄内の乱において、清正が反乱を起こした伊集院忠真を支援していたことが発覚した。庄内の乱は家康が五大老として事態の収拾を図っていた案件であり、清正の行動は家康からすれば重大な背信行為であった。

そうして一時は家康から激怒され、疎遠になっていた清正は、この後にある『関ヶ原の戦い』において、『西軍』につく可能性も考えられたが、直前に家康から許され、『東軍』の兵力として戦うことが認められた。

[加藤清正]

石田三成は、五大老の一人である毛利輝元を担ぎ上げ、更に上杉景勝がついた。いうなれば、『五大老・五奉行』という『秀吉が残した相続にふさわしい権力者たち』の権力者争いが力づくの武力行使という形で始まったのである。

景勝が家康に逆らったのは、養父である『軍神』上杉謙信の影響が強かった。義を重んじた謙信の影響を受けた景勝は、家康のこうした異端的な行動が認められなかった。景勝と家康は上洛命令を出し、無視し、ということを端緒に対立し、家康は景勝が『領内の城を改修した』ことを口実に、謀反の疑いをかけ、上杉討伐軍を編成し、出陣した。だが、それを好機と見た石田三成が大阪を目指す。

『石田三成、挙兵す』。つまり、石田三成は、徳川家康が『謀反の疑いのある上杉氏』を討つのとは違って、堂々と喧嘩を売ってしまった。現在においても喧嘩とは、先に殴った方が負けで、殴られた人がその相手をその後に殴り倒しても捕まらない。『正当防衛』が立証されるからである。家康は、

これで堂々と三成を潰せるぞ!

と考え、

そうして岐阜城を留守にした三成のいないうちに、逆に相手方の陣地を攻略したのだ。確かに、自分が率いている連合軍は自分の直属の兵ではなく、諸大名からなる連合軍で、戦いが始まればどうなるか分からなかった。しかし家康は、

という旨を諸将に伝え、

と続けると、豊臣恩顧の大名で、豊臣家の柱となるべき存在である福島正則が、家康と共に戦うことを宣言。こうして、加藤清正、福島正則といった実力者たちが次々と家康の下に集まり、家康の戦いの準備は整った。そして1600年9月15日、井伊直政・松平忠吉(ただよし)隊と、宇喜多秀家隊との銃撃によって、ついに東西両軍が衝突。天下分け目の戦い『関ヶ原の戦い』が始まったのである。

[東京国立博物館所蔵]

| 西軍 | 東軍 |

| 石田三成、毛利輝元 | 徳川家康 |

| 上杉景勝、宇喜多秀家 | 井伊直政、本多忠勝 |

| 小西行長、増田長盛、長東正家 | 福島正則、黒田如水・長政、細川忠興、加藤清正 |

この黒田如水というのは、おそらく松本人志が『人志松本の〇〇な話』で『黒田官兵衛というすごい人がいる』という話をしたことで取りざたされ、有名になった人物だ。それ以前も知る人ぞ知る存在だっただろうが、実感的に私は、歴史に興味がなかった当時の私の耳にもよくこの名前が入るようになってきた。

黒田官兵衛は秀吉時代の軍師である。秀吉が家臣に

と尋ねると、家臣達は今見てきたようにセオリー通りの徳川家康や前田利家の名前を挙げたが、秀吉は黒田官兵衛(孝高)を挙げ、

と言ったという。それを聞いた側近は、

と聞き返したところ、秀吉は、

と言ったという。それだけの人物が、この黒田官兵衛なのだ。官兵衛は関ヶ原の戦いの直前、家康方に対し、前もって味方として中津城の留守居を務める密約を結び、行動した。石田三成の挙兵の知らせを用意させていた早舟から受け取った官兵衛は、中津城の金蔵を開いて領内の百姓などに支度金を与え、九州、中国、四国からも聞き及んで集まった9,000人ほどの速成軍を作り上げた。

[如水居士画像(崇福寺蔵)]

また、三成の誘いに対し、

として『自分は西軍の味方だ』と錯覚させ、東へ向かう九州の西軍の部隊を素通りさせ、準備期間を稼いでいたという。また、その息子の長政も実力者だ。智の官兵衛、武の長政と言われるほど、関ヶ原の戦いの本戦でも最前線で奮闘した。しかし実際には、福島正則を根回しで家康側に取り込んだのは長政で、更に、

- 小早川秀秋の東軍内通の工作

- 親交のあった吉川広家に毛利軍の戦闘不参加の確約をつける

等、父譲りの頭脳プレイによって、家康率いる東軍の有利な状況を作り出したのだ。

細川忠興の妻には有名な『細川ガラシャ』がいる。彼女はキリシタンとして有名で、父である明智光秀が信長を殺した後に、キリシタンとなった。関ヶ原の戦いでは三成から人質になるように要求されるが、ガラシャは夫の不利益になるくらいならと、自害した。それだけの後見をしておきながら、彼女の遺骨は細川家の墓に入ることを許されなかった。それだけ当時、キリシタンに対する目が厳しかったのだ。

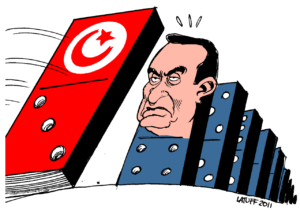

なんとも滑稽な話である。ガラシャは信仰を捨ててまでして、夫の為に命を尽くしたのだ。下記の記事に書いたように、アブラハムの宗教(ユダヤ、キリスト、イスラム教)では自殺することを禁じており、また火葬の習慣もない。だからこのチュニジアで起こった『ジャスミン革命』では、モハメッド・ブアジジが焼身自殺したことが衝撃的で、『アラブの春』が巻き起こる原因となったのだ。

彼女がやったことは時代が時代なら、英雄視されることである。関ヶ原の戦いは、本戦以外の部分でもこのような人々の活躍があったことを忘れてはならない。

戦国時代の中心人物

| 北条早雲 | 関東 | 1432~1519年 |

| 北条氏康 | 関東(相模国) | 1515~1571年 |

| 織田信長 | 東海(尾張国) | 1534~1582年 |

| 佐竹義重 | 関東(常陸国) | 1547~1612年 |

| 武田信玄 | 甲信越(甲斐) | 1521~1573年 |

| 上杉謙信 | 甲信越(越後) | 1530~1578年 |

| 浅井長政 | 畿内(近江国) | 1545~1573年 |

| 三好長慶 | 畿内(阿波国) | 1522~1564年 |

| 毛利元就 | 中国(安芸) | 1497~1571年 |

| 大友宗麟 | 九州(豊後国) | 1530~1587年 |

| 龍造寺隆信 | 九州(肥前国) | 1529~1584年 |

| 豊臣秀吉 | 東海(尾張国) | 1537~1598年 |

| 徳川家康 | 東海(三河国) | 1542~1616年 |

| 長宗我部元親 | 四国(土佐国) | 1538~1599年 |

| 島津義久 | 九州(薩摩国) | 1533~1611年 |

| 伊達政宗 | 奥州(出羽国) | 1567~1636年 |

[元亀元年頃の戦国大名版図(推定)]

関連記事

論点構造タグ

- 『異端派』家康 vs 『正統派』三成(=豊臣秀頼)という天下分け目の構図

- 東軍(家康+武断派) vs 西軍(三成+文官派・五大老)という陣営形成

- 「先に殴った方が負け」という正当防衛構図を理解した家康の法戦略

- 黒田官兵衛・黒田長政という「陰の実力者」と、根回し・情報戦の決定力

- 石高・表向きの地位と、実際の天下取り能力のズレ

- 細川ガラシャの殉教的自死と、信仰・倫理・政治のねじれ

- 関ヶ原本戦「以外」の場所で動いていた人々の決断が歴史を動かす構造

問題提起(一次命題)

- 関ヶ原の勝敗を決めたのは、本当に徳川家康や石田三成といった「表の主役」だったのか。

- あるいは、黒田官兵衛・黒田長政、細川ガラシャのような、石高も地位もそこまで高くない「陰の実力者」や無名の人々の決断こそが、天下の行方を左右したのではないか。

因果構造(事実 → 本質)

- 家康の「異端コース」と天下分け目の構図

- 家康は朝鮮出兵に参加せずリソースを温存し、不満大名を取り込み、利家・隆景・秀吉の死を経て大阪城西の丸に入り権威を強化。

- その結果、

- 正統派ルート:石田三成+豊臣秀頼

- 異端派ルート:徳川家康

という構図が生まれ、秀吉 vs 柴田勝家の関係が「家康 vs 三成」に重ねられる。

→ 本質:家康は「豊臣家の正式継承線」ではなく、「異端コース」から頂点に至る道を一歩ずつ組み立てていた。

- 東軍 vs 西軍の成立と「先に殴った方が負け」構造

- 三成は毛利輝元を担ぎ上げ、西軍を形成し挙兵。

- 一方で家康は、上杉景勝への謀反容疑・上洛拒否・城改修などを口実に上杉討伐を名目とした軍を起こしていた。

- 三成が先に大阪で挙兵したことにより、家康は「正当防衛」の立場を得て堂々と三成討伐に動けた。

→ 本質:軍事力そのものだけでなく、「どちらが先に喧嘩を売ったか」という倫理構図を押さえた者が、味方を集めやすくなる。

- 福島正則・加藤清正ら武断派の振る舞いと家康側への収斂

- 加藤清正は庄内の乱で家康の意向に反する動きをし、一時は激怒されるが、最終的に許され東軍として参戦。

- 家康は、「大阪にいる皆の妻子は三成の人質だ」と告げたうえで、「安全確保のため大阪へ戻るも良い、志あれば後で江戸へ来い」と伝え、心理的安全を提供。

- それを受け、豊臣恩顧の福島正則が家康と共闘を宣言し、他の武断派も次々と東軍に合流。

→ 本質:家康は「恩赦」と「心理的逃げ道」を巧みに使い、「裏切ったら終わり」ではなく「戻ってこられる道」を用意することで、武断派を引き寄せていった。

- 黒田官兵衛の「陰の実力」と九州での動き

- 秀吉は「次に天下を治めるのは誰か」と問われた際、家康・利家ではなく黒田官兵衛を指し、「100万石を与えれば、わしが生きている間でも天下を取る」と述べたと伝えられる。

- 官兵衛は関ヶ原直前、家康と密約を結び、中津城の留守居を引き受ける一方で、金蔵を開き百姓らに支度金を与え、九州全域から9,000人規模の速成軍を組織。

- 三成側には「九州七ヶ国の恩賞」を条件に「西軍に与する」と見せかけて通行を素通りさせ、東軍の準備時間を稼いだ。

→ 本質:官兵衛は、「どちらにつくか」ではなく、「どうすれば自軍の布陣と時間を最大化できるか」を軸に動く「構造設計者」だった。

- 黒田長政の根回しと戦局決定要因

- 長政は前線の武将でありながら、

- 福島正則の東軍合流を根回し

- 小早川秀秋の寝返り工作

- 吉川広家と連携し、毛利軍の不戦を確約

など、要所のキープレイヤーに事前に働きかけた。

→ 本質:関ヶ原の勝敗は、当日の戦場の武勇というより、「誰が事前にどの陣営を固めていたか」というネットワーク構築戦によって決していた。

- 長政は前線の武将でありながら、

- 細川ガラシャの自害と信仰・政治のねじれ

- ガラシャは明智光秀の娘として、夫忠興の不利益を避けるため、三成の人質要求を拒否し自害。

- しかし、アブラハム宗教(ユダヤ・キリスト・イスラム)では自殺は禁止であり、火葬とも馴染まない。

- にもかかわらず、彼女は信仰と夫への忠義の間で、「教義に反する自死」というギリギリの選択を行った。

- 文脈として、現代のジャスミン革命におけるブアジジの焼身自殺が、アラブの春の引き金となった事例が引かれる。

→ 本質:時に人は、教義的な正しさを超えて、「この状況で自分がどう生き、どう死ぬか」という直感的な倫理に従って行動し、その一瞬の決断が社会全体を揺さぶる。

- 「陰の実力者」が動かした関ヶ原

- 表の構図は「家康 vs 三成」「東軍 vs 西軍」だが、その裏では官兵衛・長政・ガラシャなど、石高や表の地位では測れない人々が各所で決定的な行動をしていた。

→ 本質:歴史のターニングポイントでは、表に名が残る者以外の「陰の実力者」と無名の人々の決断が、勝敗の条件を静かに積み上げている。

- 表の構図は「家康 vs 三成」「東軍 vs 西軍」だが、その裏では官兵衛・長政・ガラシャなど、石高や表の地位では測れない人々が各所で決定的な行動をしていた。

価値転換ポイント

- 「天下取り=大大名の仕事」 → 「構造を読む軍師・陰の実力者がいれば、石高が低くても天下は狙える」

- 官兵衛10万石という「小大名」像と、秀吉の「100万石を与えれば天下を取る」という評価が、石高中心の価値観を反転させる。

- 「戦の勝敗=戦場での勇戦の結果」 → 「戦いが始まる前の根回し・情報戦でほぼ決まっている」

- 福島・加藤・小早川・毛利の動きが、長政の根回しによって事前に方向づけられていたことから、「戦前の準備」の重みが強調される。

- 「先に仕掛ける者が強い」 → 「先に殴った者が道義的に負ける」

- 三成が挙兵し、家康が「正当防衛」のポジションを得た構図は、「先制攻撃=有利」という直感的価値観を反転させる。

- 「信仰は教義通りに守るもの」 → 「極限状況では、教義を超えた個人の倫理選択が歴史を動かす」

- ガラシャの自死とブアジジの焼身は、「教義違反」として切り捨てられない、人間の行為としての重みを可視化する。

- 「歴史は主役の物語」 → 「本当のところは、見えない場所の小さな決断の積み重ね」

- 関ヶ原の裏面にある官兵衛・長政・ガラシャの行動により、英雄観・歴史観が再定義される。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 秀吉死去後の豊臣政権:五大老・五奉行体制、朝鮮出兵の余波、家康の台頭。

- 上杉景勝への謀反疑い・上洛命令無視を口実とした上杉討伐軍の編成と、その隙を突いた石田三成の挙兵。

- 関ヶ原の戦い(1600年)に至る東軍・西軍の陣立てと、その背後で動いていた政治・外交・宗教的動き。

【心理レイヤー】

- 家康:

- 「異端派」としての自覚と、正統性確保のために「正当防衛」の構図を作る慎重さ。

- 赦しと脅しを組み合わせ、武断派を自陣に引き寄せる老獪さ。

- 石田三成:

- 正義感と豊臣家への忠義から「正面決戦」を選び、結果的に道義的に不利な「先手」を取ってしまう硬さ。

- 黒田官兵衛・長政:

- 表に出るよりも、「どのように盤面を整えるか」に喜びを見出す構造志向。

- 細川ガラシャ:

- 信仰と夫への忠義、家の存続をめぐる激しい葛藤の末、「自分の選んだ死」を通して矜持を守ろうとする内面。

【社会レイヤー】

- 豊臣政権内部の派閥構造(武断派・文官派)に加え、

- 豊臣恩顧の大名

- 外様的な立場の家康

- キリシタン大名・信者

など、多層の利害と価値観が交差する社会。

- 妻子を人質に取ることが当たり前だった政治文化と、それを利用する・拒む者たちのせめぎ合い。

- キリスト教が「信仰」と「政治リスク」の両面を持って受け止められていた時代。

【真理レイヤー】

- 「力」には、

- 表の軍事力・石高・肩書きとしての力

- 陰の情報・根回し・タイミング操作としての力

の二層があり、後者を制した者が最終的な勝者になりやすい。

- 正義・大義の構図(先に殴ったかどうか)は、人心掌握と同盟形成に決定的な影響を与える。

- 信仰や理念は、時に教義よりも「この状況でどう生きるか」という生々しい問いに引きずられる。

【普遍性レイヤー】

- 現代の企業・政治でも、「関ヶ原本戦」に相当する大きなイベントの前に、官兵衛・長政的な人々が水面下で動き、勝敗の大半を決めている。

- 表のリーダーだけを見て意思決定すると、「誰が盤面を作ったのか」が見えず、構造を読み誤る危険がある。

- 信念のために命を賭ける行為(ガラシャやブアジジ)は、時代・文化を超えて社会に衝撃波を与える。

核心命題(4〜6点)

- 関ヶ原の勝敗は、家康と三成の一騎打ちではなく、黒田官兵衛・長政ら「陰の実力者」の根回しと構造設計によって、すでに大きく方向づけられていた。

- 真の実力は石高や肩書きでは測れず、「100万石を与えれば天下を取る」と評価された官兵衛のように、構想力と決断力で測られるべきものである。

- 家康は「先に殴った方が負ける」構図を本能的に理解し、正当防衛の立場を確保することで、武断派と世論を味方につけた。

- 歴史の転換点では、関ヶ原本戦のような派手な戦いだけでなく、ガラシャの自害のような個人の静かな決断もまた、その時代の価値観と政治構造を深く揺さぶっている。

- 「陰の実力者」を見抜けるかどうかが、リーダーにも観察者にも問われており、表の主役だけを追う歴史観では、本当の因果は見えてこない。

引用・補強ノード

- 徳川家康

- 役割:異端派として正統性を掴みにいく戦略家。上杉討伐・関ヶ原での正当防衛構図の構築者。

- 機能:武断派の不満と恐れを受け止め、「赦し」と「逃げ道」を与えることで東軍を形成。

- 石田三成

- 役割:豊臣政権の文官派リーダーとして、西軍を組織し挙兵した正統派。

- 機能:その「先手」が、結果として家康に道義的優位を与えた。

- 黒田官兵衛(如水)

- 役割:秀吉から天下人級と評価された軍師。九州での動員と時間稼ぎを担う。

- 機能:西軍に与するフリと九州七ヶ国要求という情報操作で、西軍を素通りさせつつ東軍準備を完了させた。

- 黒田長政

- 役割:智の父に対する「武と外交の息子」として、前線と根回しの両方を担当。

- 機能:福島正則・小早川秀秋・吉川広家らへの工作で、東軍優位な「盤面」を完成させた。

- 加藤清正・福島正則

- 役割:武断派の代表格。豊臣恩顧の大名でありながら、最終的に東軍に立つ。

- 機能:彼らの選択が、家康陣営の「武」の厚みを決定的に高めた。

- 細川ガラシャ

- 役割:キリシタンとして、夫と家のために人質要求を拒絶し自害した武家の女性。

- 機能:信仰・倫理・政治の交差点として、「関ヶ原の見えないドラマ」を象徴する存在。

- モハメッド・ブアジジ(ジャスミン革命)

- 役割:焼身自殺を通じてアラブの春の引き金となった青年。

- 機能:ガラシャの行為と並置され、「個人の極限行為」が巨大な社会変動を呼び起こし得る例として引用。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

- 関ヶ原の戦いとその前後を、「黒田官兵衛・黒田長政・細川ガラシャ」といった陰の実力者・無名の人々の視点から再構成し、「真の実力」とは何かを問う。

文脈:

- 日本史:戦国末〜安土桃山期〜関ヶ原〜徳川幕府成立。

- 宗教・思想:キリスト教・アブラハム宗教の教義、自殺禁止と殉教、現代のアラブの春との比較。

- 政治・組織論:派閥対立・根回し・正当防衛構図の形成・陰の実力者の役割。

世界観:

- 歴史は、表の主役だけで動くのではなく、陰で構造を設計する者・信念のために身を投げ出す者・名もなき人々の選択が織り合わさって動いているという多層的世界観。

- 「力」とは単なる暴力や石高ではなく、「盤面を読む知」と「他人の心と時間を動かす力」であるという価値観。

感情線:

- 異端として台頭する家康と、それを許せない三成・景勝の緊張。

- 武断派・文官派の間に蓄積された嫉妬と不満、そこに付け込む家康の老獪さ。

- 官兵衛・長政の静かな準備と、ガラシャの激烈な最期の決断がもたらす感情の振り幅。

- 最後に関ヶ原決戦という「表のクライマックス」へと収束していく高まり。

闘争軸:

- 『異端派』家康 vs 『正統派』三成(豊臣秀頼)

- 東軍(家康+武断派+陰の実力者) vs 西軍(三成+五大老)

- 表の武勇・石高 vs 陰の構想力・情報戦

- 教義としての信仰 vs 極限状況での個人的倫理選択

- 主役中心の歴史観 vs 構造・陰の実力者を含む多層的歴史観