上記の記事の続きだ。藤原冬嗣は、『平城太上天皇の変(薬子の変)』の収拾にも大きな功績を残した人物だった。薬子の『式家(しきけ)』はこれによって衰退し、代わりに北家が主流となっていった。

| 式家 | 薬子等 |

| 北家 | 冬嗣等 |

そして藤原氏は豪族から『官僚』としての位置づけになり、国の重要な立ち位置を得るようになった。

かつて、力を持ったヤマト政権は、次に各地の豪族を政権内に組みこむための『氏姓制度(しせいせいど)』を考えた。豪族たちの『氏(うじ)』と言われた血縁関係を中心とするグループに、『姓(かばね)』といわれるその豪族の地位や政権内の立ち位置を示す称号を与えて統治しようとしたのだ。

豪族

ある地方において多くの土地や財産や私兵を持ち一定の地域的支配権を持つ一族。

姓の一例

| 臣(おみ) | 中央の有力豪族 |

| 連(むらじ) | 軍事・物の生産など、特定の仕事を持つ豪族 |

| 君(きみ) | 地方の有力豪族 |

| 直(あたい) | 地方豪族 |

| 首(おびと) | 地方の小豪族 |

ヤマト政権(大王)

ヤマト政権(大王)蘇我ちゃん、あんたは地方だけじゃなく、結構上の立場で広範囲をまとめんしゃい。

豪族(蘇我氏)

豪族(蘇我氏)はっ!わかりもうした!

その中でも力を持ったのが『蘇我氏(そがうじ)』で、力を得て暴走した蘇我入鹿を『乙巳の変』で殺害し、権力を取り戻したのが中大兄皇子(天智天皇)と中臣鎌足(のちの藤原氏)だった。

しかし、長くに渡って国の中心で貢献してきた藤原氏は、ついに『豪族』から『官僚』としての立ち位置を得たのだ。そしてその中でも『北家』が強い勢力を誇った。

北家は『他氏排斥(たしはいせき)』事件として、ライバルを政治の世界から追放・排除する自己防衛戦略も怠らなかった。藤原冬嗣の子、良房は、『承和の変(842年)』を端緒とし、藤原氏は次々とライバルたちを蹴落としていった。嵯峨上皇が亡くなったとき、上皇の甥と孫で後継者争いがあったのだが、皇位継承に関連した謀反の疑いがかかった伴健岑(とものこわみね)、橘逸勢(たちばなのはやなり)という、橘氏、伴氏のライバルたちを流刑に追い込んだのだ。

これによって良房は、妹の順子(じゅんし)の生んだ文徳天皇、娘の子の清和天皇と、血縁関係にあたる天皇を次々と即位させた。良房は、文徳天皇の代で人臣初の太政大臣となるが、在位8年で天皇が死去し、次に清和天皇が誕生した。そして良房は外祖父として政治をみる。つまり摂政としての立場を得た。

摂政(せっしょう)

君主制を採る国家において、君主が幼少、女性、病弱であるなどの理由で政務を行うことが出来ない、あるいは君主が空位であるなどの場合に、君主に代わって政務を摂ること、またはその役職のこと。

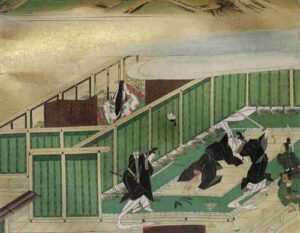

しかし866年、『応天門の変』が起こる。平安宮にある応天門が焼け落ちたのだ。それは、大納言だった伴義男(とものよしお)がライバルの左大臣、源信(みなもとのまこと)に罪をかぶせようとして放火したというのである。だが、結局伴義男は流罪になった。

この事件の処理に当たった藤原良房は、伴氏・紀氏の有力官人を排斥し、事件後には清和天皇の摂政となり藤原氏の勢力を拡大することに成功した。そして事件の最中に、良房は正式に摂政に任命され、皇族以外で最初の摂政が誕生したのであった。

- 橘氏

- 伴氏

- 紀氏

藤原氏は、次々とライバルたちを蹴落とし、その権力基盤を強固なものとしていった。

また、冬嗣の長子である長良(ながら)の三男だった藤原基経(もとつね)は、応天門の変で叔父である良房の命を助け、伴義男らを追放した張本人だった。その後、叔父の良房の養子となって北家の宗家を継ぐ。清和天皇の次に即位した陽生天皇(ようせいてんのう)は幼少だったため、基経はその摂政となった。

だが、成長した天皇が暴力事件を起こしたので、彼を退位させ、55という高齢の光孝天皇を即位させ、光孝が死ぬと臣籍降下していた源定省(みなもとのさだみ)を擁立し、宇多天皇となった。基経は、宇多天皇の即位直後に関白となった。だが、この宇多天皇は21歳と若く、基経は彼から実権を奪いたかった。そこで、関白に任命した任命文書に難癖をつけ、任命文書を再提出させ、彼から政権を奪おうと政務を乱す。

この『阿衡の紛議(あこうのふんぎ)』によって彼は半年もの間政務を放棄。結局、天皇が譲歩し火を認め、藤原氏の権力は天皇よりも強いことが強調されたのだ。

だが、そんな基経が死去すると、宇多天皇が息を吹き返した。彼は藤原氏に嫌悪感を抱いていたので、『菅原道真(すがわらのみちざね)』を重用し、蔵人頭に任命した。

ここまでの記事に、

遣唐使としての航海は常に遭難等のリスクと隣り合わせで危険だったが、それほどのリスクを負いながらも行く価値があるのが当時の唐だった。遣唐使は、唐が弱体化し、滅亡するまで続き、その衰退と共に廃止となっていった。

と書いていたが、実際にこの遣唐使を中止したのは、道真の提案が発端だった。宇多天皇はそれを受諾し、唐への派遣を中止。そして実際にその13年後には唐が滅亡し、以来、その後の『宋』とも特にやり取りすることはせず、ここから日本が『中国離れ』をし、独自のルートを進んでいくようになる。

侍の登場

さて、これは900年頃の話だ。遣唐使の中止を主張したのが894年だから、ちょうどその頃の話。このあたりでようやくこの国に『武士』、『侍』といった存在が現れるようになる。

| 武士 | 武装化した有力農民、豪族、下級貴族の子孫 |

| 侍 | 貴族の身辺警備のための武士 |

| 滝口の武士 | 宮中の警護のための武士 |

622年に49歳で生涯を閉じた聖徳太子は、初めて『忍者』を使って情報を集め、政治を行った人物として知られているが、ここで現在でも世界中の人が『日本』と聞いて連想する『忍者、侍』といった役者が揃うのである。

| 忍者 | 600年頃 |

| 武士、侍 | 900年頃 |

ではここで、平安時代からの天皇をまとめてみよう。

平安時代以降の天皇

781年4月30日 – 806年4月9日。

806年4月9日 – 809年5月18日。

809年5月18日 – 823年5月29日。

823年5月29日 – 833年3月22日。

833年3月22日 – 850年5月4日。

850年5月4日 – 858年10月7日。

858年10月7日 – 876年12月18日。

876年12月18日 – 884年3月4日。

884年2月5日 – 887年9月17日。

876年12月18日 – 884年3月4日。

887年9月17日 – 897年8月4日。

897年8月4日 – 930年10月16日。

930年10月16日 – 946年5月23日。

946年5月23日 – 967年7月5日。

967年7月5日 – 969年9月27日。

こうして次に醍醐天皇となるわけだ。この醍醐天皇と村上天皇の時代には天皇中心とした政治を行うが、藤原氏は皇族との外戚関係を結び付け、次の冷泉天皇(れいぜいてんのう)の治世で、実頼(さねより)が他氏排斥を完了させ、その甥の道長が、

この世をば我が世とぞ思う望月の欠けたることもなしと思へば

と歌うほど、藤原氏は全盛期を迎えた。

では、醍醐天皇の時代から見てみよう。彼は父宇多天皇の意思を尊重し、菅原氏も藤原氏も重用した。

| 右大臣 | 菅原道真 |

| 左大臣 | 藤原時平(ときひら) |

だが道真は、901年に時平に無実の罪を着せられ、大宰府に左遷されてしまった。これも藤原氏の他氏排斥事件の一環だ。

- 橘氏

- 伴氏

- 紀氏

- 菅原氏

こうして確実に藤原氏は勢力を強固なものにしていく。

ただ、醍醐天皇は摂政、関白を置かずに自らが政治を行い『延喜の治(えんぎのち)』としてのちの天皇からも理想とされた。この時、すでに班田収授の仕組みは破綻同然だった。かつての中大兄皇子が『天皇を中心とした中央集権国家』づくりの為に『大化の改新(645年)』を行い、『改新の詔』で、この仕組みは作られた。

改新の詔(みことのり)

- 従前の天皇等が立てた子代の民と各地の屯倉、そして臣・連・伴造・国造・村首の所有する部曲の民と各地の田荘を廃止する。

- 初めて京師を定め、畿内・国司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬の制度を設置し、駅鈴・契を作成し、国郡の境界を設定することとする。

- 初めて戸籍・計帳・班田収授法を策定することとする。

- 旧来の税制・労役を廃止して、新たな租税制度(田の調)を策定することとする。

簡易版はこうだ。

| 第一条 | 公地公民制 | 民も土地も国のものであり、個人や豪族のものではない |

| 第二条 | 地方行政制度 | 中央から地方の間に道路を作る。地方行政をつかさどる役所を設ける |

| 第三条 | 班田収授法 | 戸籍を作り民を管理。民に農地(口分田)を貸し与える |

| 第四条 | 税制 | 口分田でできた稲をはじめとする納税義務 |

このような政策の根底にあるのは、『天皇を中心とした中央集権国家』の確立だった。

口分田とは、民衆へ一律に支給された農地である。農地を支給し、そこで収穫することを許可し、その代わりに一部を税金として納めるというシステムだったわけだ。だが、この表を見ても分かるように民衆に課せられた納税の義務はその他にもいくつもあって、彼らの肩の荷は重かった。したがって彼らは、

- 土地を捨てて逃げる

- 有力者の小作人になる

- 戸籍の年齢や性別をごまかす

- 勝手に僧侶になる

等の行動を取り、なんとかその責務から逃れようとしたのだ。

そこで天皇や為政者は、様々な対策を打ち出してこれに対応する。

| 百万町歩の開墾計画 | 農民に食糧、道具を渡して開墾作業を行わせる |

| 三世一身の方 | 土地を開いた者に三代(一代)に渡り私有を認める |

| 墾田永年私財法 | 自分で開墾した土地は永久に私有を認める |

墾田永年私財法で、確かに『祖』として納税した後の取り分が増え、民衆は『副収入』が増えた。だが、土地の開墾ができる余裕があったのは貴族や豪族などの豊かな階層だった。マルクスの言う『ブルジョワジー』だけが開墾できたのだ。更に、土地を捨てて逃げた農民を小作人として使役し、そこに上下関係(主従関係)ができれば、ますます貧しい『プロレタリアート』との格差が開く一方になる。(下記の記事参照)

このように、公地公民の枠から外れた私有地を『荘園(しょうえん)』といい、奈良時代から平安時代初期の荘園は『初期荘園』と呼ばれている。このような予期せぬ問題が起きたことにより、墾田永年私財法も結局は問題解決の決定打とはならなかった。そして、公地公民と班田収授は次第に崩れることになった。

公地公民

土地と人民はすべて国家の所有とし、私有を認めないこと。

班田収授

公民に一定額の田地を分け与え、収穫した稲を徴収する(納税させる)こと。

墾田永年私財法(743年)から150年。すでにこの班田収授の仕組みは破綻同然だった。戸籍をごまかし、重い負担から逃れようとして、

ここには女性しかいないよ!

と偽り、負担の少ない女性にその身を隠したのだ。

すると、税金が集まらなくなる。集まらないと財政難に陥り、国家の運営ができない。そこで政府は、有力農民を直接指定して土地を耕作させ、そこから税を徴収するという『直営方式』に変更したのだ。

金を持っている人から多く取ればいい。

現在でも富裕層は高額の税金を負担する仕組みがあり、脱税の罪で多くの人が逮捕されている。また、少しでもその税を軽減させようと、税金の低いシンガポールに法人を置くなど、負担から逃れようとするのはいつの世も同じことある。

パラダイス文書

国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)と加盟報道機関によって2017年11月5日一斉に公表された、タックス・ヘイヴン取引に関する約1340万件の電子文書群。

タックス・ヘイヴン

一定の課税が著しく軽減、ないしは完全に免除される国や地域のことであり、租税回避地(そぜいかいひち)とも、低課税地域(ていかぜいちいき)とも呼ばれる。

だが、こうした直営方式は律令のルールとかけ離れていたため、醍醐天皇はこれを中止させ、正当な班田収授に戻そうとする。そして『延喜の荘園整理令』を出し、土地の違法な運用を禁止した。しかし、結局これは問題解決の決定打にならなかった。902年、最後の口分田が配布され、律令国家の土地制度、班田収授はこの時代を最後に行われなくなった。

関連記事

論点構造タグ

(記事が扱うテーマ・思想軸・批判軸を抽出)

- 氏姓制度期の「豪族」から、律令官僚としての「藤原氏」への変質

- 北家による他氏排斥(橘・伴・紀・菅原の排除)と外戚支配の固定化

- 承和の変/応天門の変/阿衡の紛議に連なるクーデター・冤罪・政争の連鎖

- 菅原道真の失脚と遣唐使中止→「中国離れ」と日本独自路線への転換

- 武士・侍・滝口の武士の登場=軍事機能の貴族⇔地方武装層への移行の兆候

- 公地公民・班田収授の実質的崩壊と初期荘園→直営方式→延喜の荘園整理令→最後の口分田(902年)

- 「ブルジョワジー/プロレタリアート」の構図で見る墾田永年私財法と格差拡大

- 現代のタックスヘイブン・パラダイス文書とのアナロジー(税から逃れる行動の普遍性)。

問題提起(一次命題)

(本文冒頭〜導入部で提示された“問い”を圧縮)

藤原北家が他氏排斥によって政治の頂点を独占していく過程で、日本の統治構造と土地制度はどのように変質し、なぜこのタイミングで「侍(武士)」という新しいプレイヤーが歴史の表舞台に現れたのか。

因果構造(事実 → 本質)

(本文内の因果関係・構造変換・本質抽出)

- 豪族 → 官僚への変質と藤原北家の台頭

- 氏姓制度:豪族に「氏」と「姓」を与え、ヤマト政権が地方支配層を取り込む仕組み

- 蘇我氏の暴走 → 乙巳の変で排除 → 中大兄皇子+中臣鎌足ラインが中央集権を推進

- 藤原氏(中臣の後身)は「豪族」から「律令官僚」へと位置づけを変え、中央でのポストを独占

- 他氏排斥の連鎖(承和の変・応天門の変・阿衡の紛議)

- 承和の変(842):伴健岑・橘逸勢を謀反容疑で流刑 → 橘・伴を排斥し、良房が外戚基盤を強化

- 応天門の変(866):伴義男が源信を陥れようと放火 → 逆に自ら流罪 → 事件処理を通じて良房が摂政となり、人臣初の摂政を獲得

- 阿衡の紛議:基経が任命文書の文言に難癖を付け半年政務放棄 → 宇多天皇が譲歩し、藤原氏>天皇の力関係を内外に示す

→ 藤原北家は「他氏排斥」を通じて政界からライバル氏族を削り取り、自分たちだけが残る構造を作った。

- 外戚政治と「この世をば…」の世界

- 良房:妹順子が文徳天皇の母 → 文徳・清和と外祖父として摂政

- 基経:清和・陽成・光孝・宇多と、天皇人事を事実上コントロールし、関白へ

- 道長の世代で「この世をば我が世とぞ思ふ…」に至る

→ 天皇は即位するが、実権は外戚・藤原が握る「二重構造」が完成。

- 遣唐使中止と「中国離れ」

- 道真起用:宇多天皇が藤原一辺倒から離れ、菅原道真を蔵人頭として重用

- 道真の提案で遣唐使を中止(894) → 13年後に唐滅亡

→ リスクの高い対唐関係を打ち切り、「唐コピー」路線から日本独自路線への舵切りが始まる。

- 武士・侍の登場

- 900年頃:

- 武士=武装化した有力農民・豪族・下級貴族の子孫

- 侍=貴族の身辺警備を行う武士

- 滝口の武士=宮中警護専門の武士

→ 律令制の軍団・防人から、より柔軟で私的な武装勢力(武士)へと軍事機能がシフトし始める。

- 900年頃:

- 班田収授・公地公民の崩壊と荘園の拡大

- 重すぎる租庸調・公役 → 逃散・戸籍偽装・僧侶化で負担回避

- 政府の対策:

- 百万町歩開墾計画

- 三世一身法

- 墾田永年私財法

- しかし、開墾できるのは貴族・寺社などのブルジョワ層のみ → 初期荘園が拡大

- 直営方式:有力農民を直接指名して耕作させ、そこから税を取る「律令の外側」の運用

- 醍醐天皇:延喜の荘園整理令で違法荘園を禁止し、班田収授への復帰を図るが不発

- 902年、最後の口分田が支給され、律令土地制度は事実上終焉

- 税から逃れる行動の普遍性(過去〜現代)

- 平安:戸籍偽装・性別偽装・逃散・小作への転身

- 近現代:富裕層の高税率回避→タックスヘイブン・パラダイス文書・移住

→ 「負担が過大になれば、人は制度の外側に逃げる」という行動原理は時代を超えて同じ。

価値転換ポイント

(従来価値 → 新しい本質価値への反転点)

- 「藤原氏=文化のパトロン」

→ たしかに文化を支えたが、同時に**徹底した他氏排斥と外戚支配によって政治空間を占有した“排除の達人”**でもある。 - 「律令制=整った古代国家システム」

→ 理想としては優れていたが、**現実には重税・重役→逃散・荘園拡大→直営方式→整理令→崩壊という“制度疲労の教科書例”**だった。 - 「武士=いきなり鎌倉幕府で登場」

→ 実際には、平安中期に「侍」「滝口の武士」として宮廷の護衛役から始まり、貴族政治の隙間で徐々に存在感を増していった準備段階がある。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- ヤマト政権期:氏姓制度/豪族連合から律令国家へ

- 奈良〜平安初:藤原氏登場→北家台頭→他氏排斥→外戚・摂関政治

- 土地制度:班田収授→開墾奨励(百万町歩/三世一身法/墾田永年私財法)→初期荘園拡大→直営方式→延喜荘園整理令→903頃に終焉

- 対外関係:遣唐使活発→唐の衰退→894年遣唐使中止→「中国離れ」

- 軍事構造:軍団・防人→武士・侍・滝口の武士へ。

【心理レイヤー】

- 藤原北家:

- 「排除しなければ自分たちが排除される」という防衛本能

- 「天皇を守る」という建前の裏で、権力を独占したい欲望。

- 天皇側:

- 宇多・醍醐のように「藤原支配への反発」と「有能他氏も活かしたい」思い

- しかし現実には、外戚に依存せざるを得ないジレンマ。

- 民衆:

- 重負担からの逃避(逃散・偽装)と、「制度の中にいれば潰される」という感覚。

社会レイヤー

(社会構造・階層・制度の変化)

- 貴族層:藤原北家が摂政・関白・外戚として頂点に立ち、橘・伴・紀・菅原など旧来エリートは徐々に排除

- 地方社会:

- 有力農民=直営方式の対象/のちの武士の母体

- 荘園領主(貴族・寺社)との主従関係が形成され、「公地公民の農民」から「私的支配下の農民」へ。

- 軍事:

- 官製の軍団から、貴族・荘園領主に仕える武装集団としての武士が台頭

→ 後の武家政権の社会基盤となる。

- 官製の軍団から、貴族・荘園領主に仕える武装集団としての武士が台頭

真理レイヤー

(記事が示唆する普遍的な法則・道理)

- 「権力は空白を嫌う」

→ 蘇我退場後、その空白を藤原が埋め、藤原が弱まれば別の武家が出てくる。 - 「過剰な負担は制度を内部から空洞化させる」

→ 細かい法律を重ねても、人間側が逃げるルートを発明し続ける限り、制度は形骸化する。 - 「利権は必ず“排除”とセットで肥大化する」

→ 他氏排斥によって得られた安定は、一時的であるか、別の形での歪み(武士の台頭・民衆の疲弊)として返ってくる。

普遍性レイヤー

(他時代・他地域との共通構造)

- 古代〜近代の貴族・官僚支配 → 資本主義期のブルジョワ支配 → 現代の大企業・富裕層支配まで、「一部がルールを設計し有利になろうとする」構造は不変。

- 高税率・重負担 → タックスヘイブン・パラダイス文書/平安の戸籍偽装・逃散など、「制度の穴」へ逃げ込む行動は時代を超えて同じ。

- 他氏排斥=ライバル排除は、古代ローマの粛清、中世ヨーロッパの宮廷陰謀、現代の政敵追放と同型。

核心命題(4〜6点)

(本文が最終的に語っている本質の骨格)

- 藤原北家は、承和の変・応天門の変・阿衡の紛議・道真左遷といった一連の「他氏排斥」を通じて、政界から競争相手をほぼ消し去り、天皇を外側から操る摂関政治の基盤を築いた。

- その裏で、天皇中心の律令国家の根幹であった公地公民・班田収授の制度は、重負担と逃散・荘園拡大によって実質的に崩壊し、902年の最後の口分田支給をもって歴史的役割を終えた。

- 土地制度の崩壊と荘園の伸長は、地方の有力農民・豪族・下級貴族を「武士化」させ、宮廷の警護役である侍・滝口の武士を通じて、のちの武家政権の萌芽となった。

- 均等であるはずの制度が現実には「開墾できる余裕のある者=ブルジョワジー」にだけ利益を与え、貧しい層をプロレタリアート化させる構図は、マルクスが批判した資本主義の構造と本質的に同じである。

- 重税・重役から逃れるために人々が制度の外側へ逃げ込もうとする行動は、平安の戸籍偽装から現代のタックスヘイブン・パラダイス文書に至るまで、時代と場所を問わない人間の普遍的反応である。

- 「侍の登場」は、藤原氏の権力肥大化に対する単なる反動ではなく、崩れゆく律令・土地制度の隙間に現れた、新しい武装エリート階層の誕生であり、日本社会の重心が貴族から武士へ移っていく長い移行の第一歩である。

引用・補強ノード

(本文に登場する偉人・理論・名言が果たした“役割”を抽出)

- 藤原冬嗣・良房・基経:北家台頭・摂政・関白獲得・他氏排斥の中心人物。

- 菅原道真:遣唐使中止を提案し、日本の「中国離れ」のきっかけを作った知識人。

- 中大兄皇子・中臣鎌足:大化の改新・改新の詔で律令国家と班田収授の理想モデルを作った出発点。

- マルクス:ブルジョワ/プロレタリアの分析を通じて、墾田永年私財法→荘園→格差拡大の構造を照らす理論ノード。

- タックスヘイブン・パラダイス文書:現代の「税からの逃避」を示し、平安期の戸籍偽装・逃散との普遍構造を示す事例。