ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

インドはイギリスにとって有力なエリアでした。

それは、『戦力』と『収入源』という意味でです。戦力というのは単純に『人の数』で、イギリス軍の10人に1.3人がインド人だったと言われています。また、植民地としての収入源も捨てがたい利益です。すべてはイギリスという国の為にインド人はありとあらゆる権利を牛耳られたのです。

インドは何とかして独立しようと(自由になろうと)しますが、イギリスは何とかしてそれを阻止します。様々な『形だけの約束』をしてはごまかし、問題を先延ばしにしてうやむやにし、独立を防いでいたのです。『ローラット法』というインド人というだけで、令状なしで逮捕や裁判なしの投獄ができる法律を作ったりして、違う約束を帳消しにしたりするなどして、独立はどんどん遠のいていきました。しかし、

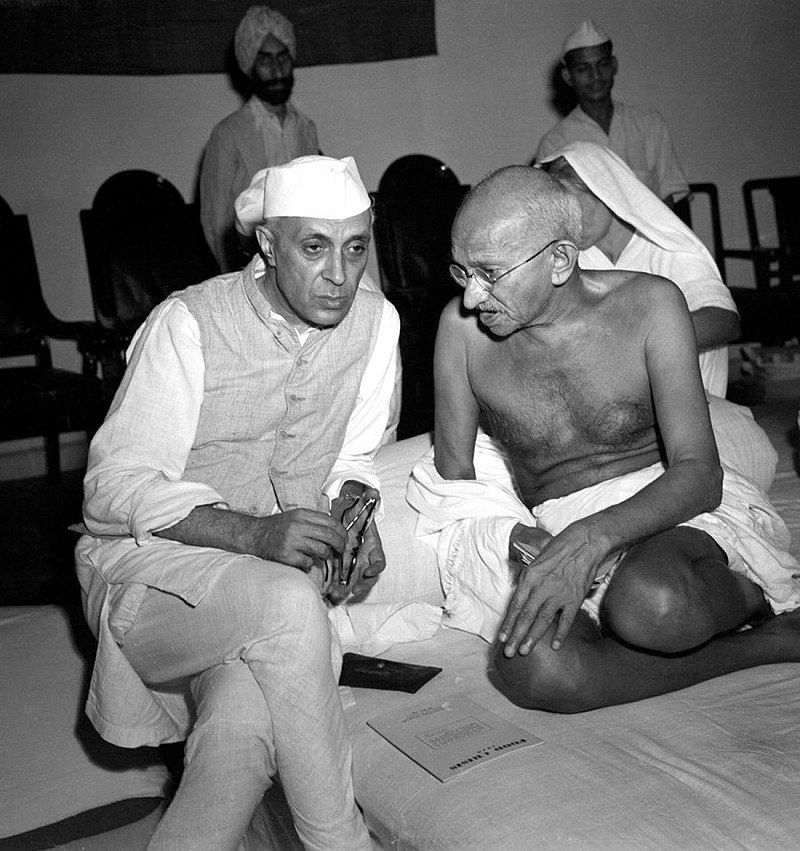

・ガンジー

・ジャワハルラール・ネルー

・チャンドラ・ボース

といった人物たちを中心に、インドは独立に向けて本格的に動き出します。第一次世界大戦が終わった直後、イギリスがインド支配に躍起になっていたのは、イギリス自体もその体制を維持するために追い詰められていたからでした。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

インド独立

上記の記事の続きだ。更に、下記の記事にヒンズー教とカースト制度に対する、ガンジーの立ち居振る舞いをまとめたが、ここではそこに書いたように、『インド独立の父』としてのガンジーを軸に、インドがイギリスからどう独立したかについて見てみよう。

インド国民会議

『インド大反乱』の後、ヴィクトリア女王が『インド帝国』の初代皇帝(在位:1877年1月1日 – 1901年1月22日)に即位し、インドは『大英帝国』として黄金期を迎えた。しかしもちろん植民地となったインド人はイギリスに不満を覚える。そこでイギリスは1885年、英領インドのボンベイ(現・ムンバイ)で、72人の代表を集めて『インド国民会議』を実施。このような対策を使ってインド人の不満を聞き、不和を解消させようとした。

ベンガル分割令

しかし、中々不満が解消されないのでイギリスはインド人の目を別の方向に向けようとする。『ベンガル分割令』である。当時、ベンガル州は独立運動が最も激しく、ここにある『イスラム教VSヒンズー教』の火種に火をつければ、問題が更に悪化し、目を逸らすことができると考える。そして、1905年、イギリスの政治家であり、インド総督カーゾン卿によってこの法令が出された。

イギリスは、イスラム勢力が強かった東ベンガルに大幅な自治を認め、ヒンズー教勢力の猛反発にあった。彼らはそれがイギリスが絵を描いたシナリオだとわかっていたのだ。その後、インド国民会議で反イギリス活動が活発化してしまう。

全インド・ムスリム連盟

しかし、イギリスも強行突破に出る。東ベンガル内イスラム勢力が親英に一気に傾いたため、イギリスはこの機に、確固たる親英組織をインド国内に作ることを模索し、1906年、アーガー・ハーン3世を総裁として『全インド・ムスリム連盟』が結成された。それによって、徹底的にインド内で仲間割れをさせようとしたのだ。そして1907年、ダッカで三大綱領が採択された。その内容は、

- イギリスへの忠誠

- ムスリムの利益の保護

- 目的に沿う他教徒との提携

というものであった。

インド統治法

その後、1914年に『第一次世界大戦』が勃発。

ドイツ側

| 三国同盟 | ドイツ、オーストリア、イタリア |

| バルカン半島での同盟国 | ブルガリア、オスマン帝国 |

ロシア側

| 三国協商 | ロシア、イギリス、フランス |

| バルカン半島での同盟国 | ルーマニア、セルビア、ギリシャ |

基本、この『三国同盟』と『三国協商』の戦いになるのだが、少しでも勢力が欲しいのが本音だ。そこでイギリスはインドにも協力を求め、その見返りに戦後の自治の約束をしてしまう。喜んだインドはイギリスを支援し、大量の物資や人員をもって彼らを援護。しかし、あろうことかイギリスはこの約束を破ってしまうのだ。

イギリス

イギリスよし、それじゃあ約束通り『インド統治法』を制定しよう!

1919年、イギリスは州政府に部分的な自治を容認する『インド統治法(12月23日)』を実施するが、それは形だけのものだった。

ローラット法

だが、その前に制定された『ローラット法(3月21日)』がひどかった。インド独立運動を抑圧する法律で、これのせいでインド統治法は無意味なものになったのだ。

こんなに理不尽なことはない。インド人がこれに逆らい、抗議集会を開くと、イギリス軍はこれを力づくで弾圧。1500人以上の死傷者が出る大騒ぎとなった。『アムリットサール事件』である。そこで登場するのがガンジーだというわけだ。彼の行動については冒頭の記事に書いたので、そちらで確認していただきたい。

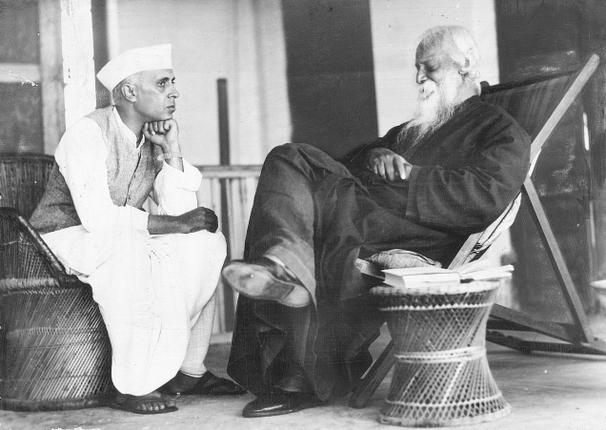

ガンジーはジャワハルラール・ネルー、チャンドラ・ボースらと共にインド独立に貢献した。ネルーはその後主導権を握り、自治のレベルを超えて完全な独立を求め、インドの初代首相となる。

新インド統治法

しかしそれはまだ先のことだ。イギリスはまずインドに自治を与えるために行動するが、ネルーらがそう対応してきたため、話し合いが難航。1935年、自治の範囲を広げる『新インド統治法』を制定するが、これではまだネルーらが納得する『独立』とは程遠かった。イギリスはイギリスで、インドという『大切な収益源(植民地国)』を失うことを避けたかったのだ。

下記の記事に書いたように、『第二次世界大戦後』、ヨーロッパを制していたはずのイギリスやフランスが転落した理由は、

- 自国が戦場になり荒廃してしまった

- 植民地を失ってしまった

というものだった。つまり、第一次世界大戦が終わったこの直後、イギリスがインド支配に躍起になっていたのは、イギリス自体もその体制を維持するために追い詰められていたからだった。

ガンジーは人々の支持を得て、『マハトマ(偉大な魂)』という尊称を得た。この名前はインドの詩聖タゴールから贈られたものだった。

関連記事

論点構造タグ

- #植民地支配と法の暴力

- #ローラット法と自治約束の反故

- #分割統治(ヒンズーvsムスリム)

- #非暴力抵抗と魂の政治

- #インド国民会議とムスリム連盟

- #戦争協力と裏切りの構図

- #自治か独立か

- #宗主国の衰退と植民地解放

問題提起(一次命題)

- なぜイギリスは、第一次世界大戦でインドの協力を得ながら、「自治の約束」をローラット法で実質的に踏みにじったのか。

- なぜ、法的には「インド統治法」や「新インド統治法」で自治が拡大しているように見える一方で、インド人の体感としては「自由から遠ざかっている」と感じられたのか。

- ガンジー・ネルー・ボースらの登場は、どのようにして「植民地インド」を「独立インド」へと方向転換させる出発点となったのか。

因果構造(事実 → 本質)

- インド大反乱後のインド帝国化 → イギリス覇権の黄金期

- 事実:インド大反乱後、ヴィクトリア女王がインド皇帝となり、インドは「大英帝国の宝石」として戦力・収入源の両面で利用される。

- 本質:宗主国の繁栄の裏で、植民地は「人と富の供給源」として扱われ、権利と尊厳は二の次にされる構図が固定化される。

- 不満ガス抜きとしてのインド国民会議 → 制御された参加の場

- 事実:1885年、インド人エリートを中心にインド国民会議が設立されるが、当初は「不満を聞きつつも実権は渡さない」イギリス主導の場だった。

- 本質:支配者は、支配にひびが入り始めたとき、「参加している感」を与える装置をつくることで、怒りを管理しようとする。

- ベンガル分割令・ムスリム連盟 → 分割統治の深まり

- 事実:ベンガル分割令でヒンズーとムスリムの対立に火をつけ、その後「全インド・ムスリム連盟」を親英勢力として組織化。

- 本質:共通の支配者に対抗しうる「一体の民」を生まれさせないために、宗教対立を意図的に煽る「分割統治」が使われる。

- 第一次世界大戦と自治約束 → インド支援と約束反故

- 事実:イギリスは戦後自治を約束してインドから膨大な兵力・物資支援を得るが、実際には部分的自治にとどまるインド統治法と、抑圧的なローラット法をセットで導入。

- 本質:戦時には「約束」で動員し、戦後には「治安」を口実に約束を後退させる。これは支配者側の典型的な自己防衛パターンである。

- ローラット法とアムリットサール事件 → 植民地法制の本質露呈

- 事実:インド人というだけで令状なし逮捕・裁判なし投獄が可能なローラット法に抗議した集会を、イギリス軍が武力弾圧し、1500人超の死傷者を出す。

- 本質:「法の支配」と言いながら、植民地では「法の名を借りた恣意的暴力」が行われる。その矛盾が一気に可視化された瞬間がアムリットサール事件だった。

- ガンジー登場:暴力の連鎖への「魂のカウンター」

- 事実:ガンジーはローラット法反対・アムリットサール事件を契機に、非暴力・不服従運動を展開し、ネルーやボースらとともにインド独立運動の象徴となる。

- 本質:暴力で支配されてきた世界に対し、「暴力を使わない」という選択肢は、単なる理想ではなく、支配構造を根本から揺さぶる新しい政治技法になる。

- インド統治法→新インド統治法→独立要求へ

- 事実:1919年・1935年と段階的に自治が拡大されるが、ネルーらは「統治権の一部委譲」ではなく「完全独立」を要求し続ける。

- 本質:一度「自治」という飴をかじった民は、やがて「自分たちで全てを決める権利」を求める。部分的自治は、独立要求の「前哨戦」に過ぎない。

- イギリス自身の追い込み → 植民地維持の限界

- 事実:第一次世界大戦で疲弊し、のちに第二次世界大戦で更に疲弊するイギリスは、財政的にも政治的にも植民地維持が重荷となっていく。

- 本質:覇権国の衰退は、植民地側の独立運動と連動し、「支配を続けるコスト>支配による利益」となる瞬間が独立の現実的チャンスになる。

価値転換ポイント

- 「法による秩序維持」 → 「法の名を借りた人種差別」

- ローラット法は、イギリス本国で許されないレベルの人権侵害を「植民地だから」という理由で合法化し、法の権威を暴力に変質させた。

- 「不満のガス抜き装置としての国民会議」 → 「独立運動の中枢」

- インド国民会議は、当初は統治の補助装置だったが、ガンジー/ネルーらの参加により、逆に独立のエンジンへと反転した。

- 「イギリスへの忠誠を誓うムスリム連盟」 → 「将来のインド分裂の火種」

- 分割統治のために創られた全インド・ムスリム連盟は、のちに「別国家パキスタン」の構想へつながる。親英組織が、インド統一の困難さを増幅する結果となった。

- 「戦争協力=自治への道」 → 「戦争協力=支配継続の口実」

- インド人にとって第一次世界大戦への協力は「自治への投資」だったが、イギリスにとっては植民地支配を延命する手段に過ぎなかった。この認識ギャップが決定的な不信を生む。

- 「暴力革命こそ植民地解放の道」 → 「非暴力が最大の政治力になりうる」

- ガンジーの登場によって、「武力対武力」ではない解放の道が現実の政治力として機能し始める。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- インド大反乱 → インド帝国成立 → ヴィクトリア時代の大英帝国黄金期。

- 1885年 インド国民会議設立。

- 1905年 ベンガル分割令 → 1906年 全インド・ムスリム連盟結成。

- 1914〜18年 第一次世界大戦とインドの戦争協力。

- 1919年 インド統治法とローラット法、アムリットサール事件。

- ガンジー・ネルー・ボースを中心とする独立運動の本格化。

- 1935年 新インド統治法 → その後の自治拡大と独立要求のエスカレート。

【心理レイヤー】

- 「大英帝国の一部」としての誇りを押しつけられながら、「植民地として扱われる」二重感情。

- 戦争協力後に約束を裏切られたインド側の深い失望と怒り。

- ローラット法・アムリットサール事件による「恐怖」と、それを超えて生まれる「もう従わない」という決意。

- ガンジーの非暴力に惹かれる民衆の希望と、ボースの武装闘争に惹かれる焦燥の両方。

【社会レイヤー】

- 植民地官僚・地主・都市エリート・農村大衆という階層構造の中で、イギリスが誰に特権を与え、誰を犠牲にしたか。

- ベンガル分割令・ムスリム連盟による「ヒンズー/ムスリム」対立構造の制度化。

- インド国民会議のエリート組織から大衆運動への変容。

- 法制度(統治法/ローラット法/新統治法)を通じた、自治と抑圧の綱引き。

【真理レイヤー】

- 力で押さえ込んだ「一時的な静けさ」は、解決ではなく「次の爆発までの沈黙」に過ぎない。

- 約束が破られ続けると、人々は「制度そのもの」への信頼を失い、別のルール(非暴力抵抗/独立)を求め始める。

- 法は「誰に対して、どのように適用されているか」で、本当の姿が暴かれる。

【普遍性レイヤー】

- 植民地支配が終わるとき、しばしば「戦争協力への裏切り」と「抑圧的法制度」がトリガーになる。

- 分割統治で生まれた宗教・民族対立は、宗主国が去ったあとも長く残り、独立後の内戦・分離・国境問題として再燃する。

- 非暴力運動は、単一ケースではなく、のちの世界各地の公民権運動・民主化運動のモデルとなる普遍性を持つ。

核心命題(4〜6点)

- ローラット法は、「インド統治法による自治の約束」が本気ではないことを暴き、インド人にとってイギリス統治の本質が「法を装った支配」であることを決定的に示した。

- イギリスの分割統治と形だけの自治拡大は、短期的には支配維持に役立ったが、長期的にはインド国民会議とムスリム連盟という「別々の解放主体」を生み、インド独立と分裂の両方の種をまいた。

- ガンジーの非暴力抵抗は、ローラット法・アムリットサール事件という理不尽への応答として生まれ、「暴力に訴えないこと」自体が巨大な政治力になりうることを示した。

- ネルーは、自治の枠内にとどまらず完全独立を求めることで、「植民地の改善」ではなく「植民地システムからの離脱」へとインドの軸足を移した。

- 第一次世界大戦後のイギリスの追い込まれた状況は、ローラット法のような強権法制を生みつつ、同時に植民地解放を不可逆的に進める矛盾した力として働いた。

引用・補強ノード

- ヴィクトリア女王

- 役割:インド帝国の初代皇帝として、大英帝国の黄金期とインド支配の象徴。

- インド国民会議(INC)

- 役割:イギリスがつくった「不満の受け皿」が、のちに独立運動の中枢へと変化していく起点。

- カーゾン卿(ベンガル分割令)

- 役割:ヒンズー/ムスリム対立を利用した分割統治の設計者。

- 全インド・ムスリム連盟/アーガー・ハーン3世

- 役割:親英ムスリム組織として誕生し、のちのインド分裂の政治舞台を整えることになる。

- シドニー・ローラット(ローラット法中心人物)

- 役割:インド独立運動弾圧のための非常法を設計した人物。

- ガンジー/ジャワハルラール・ネルー/チャンドラ・ボース

- 役割:非暴力・議会政治・武装闘争という異なる方向性から、インド独立に向かうエネルギーを結集させた中心人物。

- タゴール

- 役割:ガンジーに「マハトマ(偉大な魂)」の尊称を与え、その精神的権威を可視化した詩聖。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

- ローラット法とそれをめぐる一連の流れを通して、イギリス支配の本質と、それに対抗するガンジーらの非暴力独立運動の出発点を描く。

文脈:

- インド帝国体制の成立と大英帝国黄金期。

- インド国民会議・ベンガル分割令・ムスリム連盟など、分割統治と自治制度の変遷。

- 第一次世界大戦とその後のインド統治法/ローラット法。

- アムリットサール事件、ガンジー・ネルー・ボースによる独立運動の高まり、新インド統治法と「自治 vs 独立」のせめぎ合い。

世界観:

- 植民地支配は、法・制度・宗教・戦争協力など様々なレイヤーを使って維持されるが、それらの矛盾が臨界点を超えたとき、内側から必ず崩れる。

- 真の独立は、外側の制度変更だけでなく、「人々の内側にある恐怖と従属の枷」が外れたときに初めて実現する。

感情線:

- 植民地として扱われる屈辱と、約束を破られ続ける失望。

- ローラット法・アムリットサール事件に対する怒りと悲嘆。

- ガンジーの呼びかけに応じて、恐怖を超えて立ち上がる人々の希望。

- ネルーらが「自治では足りない」と感じる焦燥と決意。

闘争軸:

- イギリス帝国(支配・収益維持) vs インド人(自治→独立要求)。

- ヒンズー勢力 vs ムスリム勢力(イギリスの分割統治により増幅された対立)。

- 非暴力路線(ガンジー) vs より急進的・武装路線(ボースなど)。

- 「自治の拡大で妥協するか」 vs 「完全独立を目指すか」というインド側内部の方針対立。