ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

これら一連の背景にいたのはアメリカでした。

『冷戦』の真っ最中である中東戦争終了後、アメリカは中東でも自分たちの味方である国を探していて、選んだのが『イラン』でした。

アメリカ『よし、中東はイランに親米国家になってもらおう!』

しかしルーホッラー・ホメイニが『イラン革命』を起こし、これに反発する動きを見せます。アメリカと話をつけていた皇帝はこれを弾圧しようとしますが、元々この地の人々に深く根付いていた『イスラム精神』がホメイニの活動に共感し、皇帝は国外に退去する羽目になります。こうして『イラン革命』は成立してし、ここから『イラン・イスラム共和国(1979年~)(通称イラン、あるいはペルシャ)』となります。アメリカの参入と、イスラム勢力の弾圧を力づくで行ったことにより、彼らの心底に眠っていたイスラム魂に火が付き、この革命は起こったのです。

しかしこのままではアメリカのメンツもありません。そこでアメリカはスンナ派(イラク)とシーア派(イラン)の対立構造を利用し、イランをあきらめて『イラク』を支援することにします。そして利害が一致したイラクはアメリカと組み、イランを攻撃。こうして『イラン=イラク戦争(1980年9月22日 – 1988年8月20日)』が始まったのです。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

アメリカVSソ連

上記の記事の続きだ。第二次中東戦争ではイギリスとフランスがイスラエルを誘って戦争を起こすが、『民族対立を利用したイギリスとフランスの越権行為』という目で見られ、彼らはエジプトから退くしかなく、エジプト側の勝利で幕を閉じた。そして彼ら英仏に代わって中東で影響力を強めたのが、アメリカである。時代的にもまさに『アメリカ一強』へと移り変わりつつあった。

冷戦

だが、まだソ連の力があった。ソ連が崩壊し、資本主義と社会主義の壁を象徴した『ベルリンの壁』が崩壊し、ロシア連邦が成立するのは1990年前後だ。この中東戦争は『1948~1979年』の約30年間の間に行われた戦争で、この時はまだ『アメリカ(資本主義陣営)VSソ連(社会主義陣営)』の図式が蔓延していた。

現に、ソ連はこの中東戦争でアラブ側の支援を行っていた。アメリカ・イギリス・フランスがイスラエルに、ソ連がアラブ側に対し支援や武器を供給していたことから、この中東戦争は代理戦争の側面も含むと言われていたのだ。

| イスラエル | アメリカ・イギリス・フランス |

| アラブ側 | ソ連 |

イラン革命

『冷戦』の真っ最中である中東戦争終了後、アメリカは中東でも自分たちの味方である国を探していた。そして選んだのが『イラン』だった。

アメリカ

アメリカよし、中東はイランに親米国家になってもらおう!

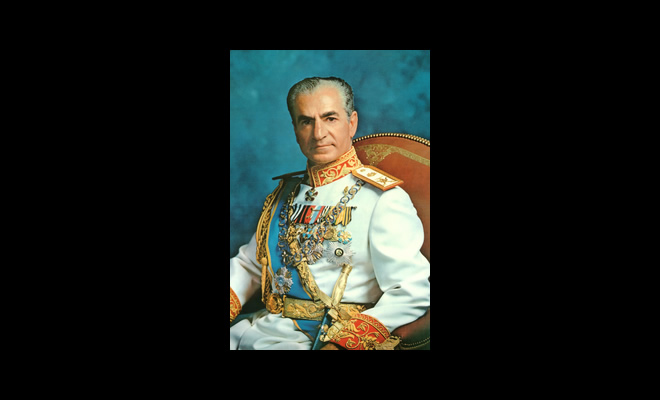

そして、パフラヴィー国王(パフラヴィー朝イランの第2代にして最後の皇帝)モハンマド・レザー・パフラヴィーに経済的な支援を行い、軍の強化を手伝った。パフラヴィー朝は1925年から1979年までイランを統治した、イラン最後の王朝である。まさにアメリカが支援を行ったのはパフラヴィー朝であり、誰もこの時はこの王朝がイラン最後の王朝になるとは思っていなかった。

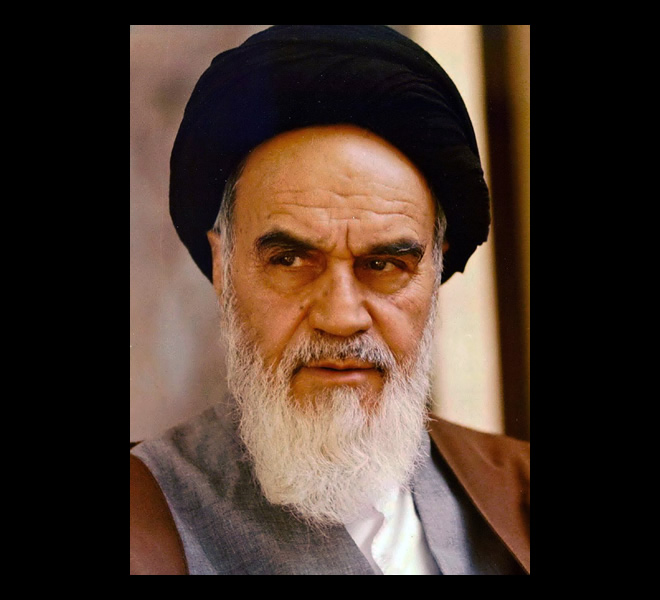

しかしそれは起こった。『イラン革命』である。それは、イラン・パフラヴィー朝において1978年1月に始まった革命だった。亡命中であったルーホッラー・ホメイニを精神的指導者とするイスラム教十二イマーム派(シーア派)の法学者たちを支柱とする国民の革命勢力が、反旗を翻したのだ。これは、民主主義革命であると同時に、イスラム化を求める反動的回帰でもあった。

パフラヴィー朝は、ソ連の南側に位置するという地政学的理由もあり、西側諸国の国際戦略のもとでアメリカ合衆国の援助を受けるようになり、脱イスラム化と世俗主義による近代化政策を取り続けてきた。パフラヴィー皇帝は、自分の意向に反対する人々を秘密警察によって弾圧し、近代化革命の名の下、イスラム教勢力を弾圧し排除した。

中心人物ルーホッラー・ホメイニが国外追放を受け、記事によって中傷され、追い込まれる。しかし、それがきっかけで彼側のグループが躍起になり、そこかしこでデモや暴動が勃発。皇帝側はそれを力づくで鎮圧するが、『北風と太陽』だった。逆に火がつき、騒動は大きくなるばかり。そして翌1979年1月16日、皇帝は国外に退去した。

つまり急進的なシーア派が近代化の進展に反発し、経済格差に不満を持つ労働者を味方につけ、革命を起こしたのだ。そしてパフラヴィー皇帝は亡命するしかなかった。皇帝の代わりにバフティヤールが首相となり、帰国したホメイニと和解しようとするが、革命の熱は止められなかった。4月1日、イランは国民投票に基づいて『イスラム共和国』の樹立を宣言し、ホメイニーが提唱した『法学者の統治』に基づく国家体制の構築を掲げた。

イラン・イスラム共和国

こうして『イラン革命』は成立してしまったのである。つまり、パフラヴィー朝が消滅し、ここから『イラン・イスラム共和国(1979年~)(通称イラン、あるいはペルシャ)』となるのだ。アメリカの参入と、イスラム勢力の弾圧を力づくで行ったことにより、彼らの心底に眠っていたイスラム魂に火が付き、この革命は起こったのだ。そして彼らは、アメリカにもソ連にも支援を求めることなく、『イスラム法』に基づいた政治への回帰、つまり『イスラム原理主義』を唱えた。

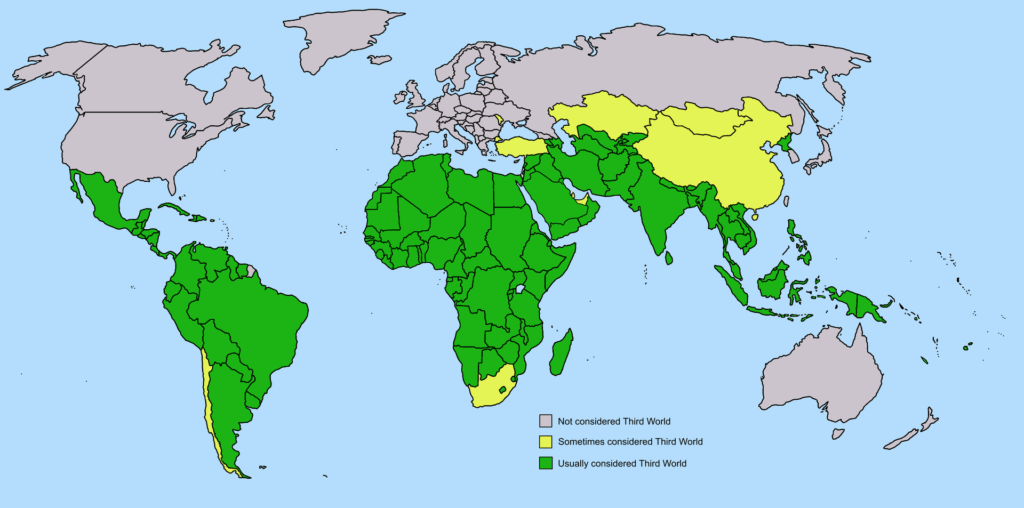

アメリカは、この世界からイスラム勢力を少しでも消滅させようとしたが、火にかけたのは水ではなく油だった。イランは、反米・反キリスト教を掲げながらも、ソ連にも依存せず、更に、インドやインドネシアのように米ソのどちらの勢力にも加わらない中立の姿勢を示した。イラン革命は、『第三世界』の自立性の強化を歴史的に実証した革命でもあったのだ。

第三世界の意地

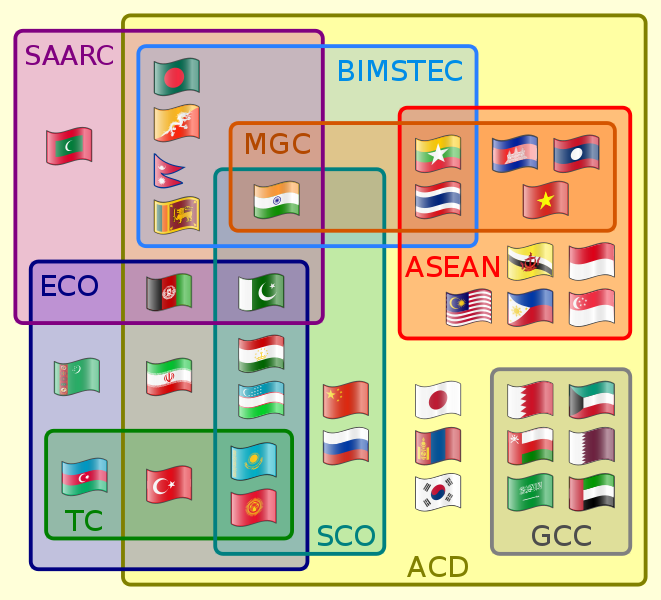

この時代、確かに『第三世界』は世界各地で奮起していた。例えば東南アジアでは、ベトナム戦争が起きたことで、東南アジアの5か国は結束を強め、1967年、各国は『バンコク宣言』を行い、これが『ASEAN(東南アジア諸国連合)』の始まりとなった。

結成時の加盟国

- タイ

- インドネシア

- フィリピン

- マレーシア

- シンガポール

この5か国が率先してまず結束を固め、社会・経済面での相互協力を行い、反共産主義を掲げた。そしてベトナム戦争終結後の1970年代後半には、規模を拡大。現在は東南アジア諸国10か国がASEANに加盟していて、EU連合やNAFTA(北米自由貿易協定)よりも多い人口をとなっている(約6億人)。

現在の加盟国

- タイ

- インドネシア

- フィリピン

- マレーシア

- シンガポール

- ブルネイ

- ベトナム

- ミャンマー

- ラオス

- カンボジア

ここでもう一度ヨーロッパの覇権をまとめなおしてみよう。

ヨーロッパの覇権の推移

紀元前7世紀の前半~紀元前609年。オリエントの統一王朝を成し遂げるが、アッシュル・バニパルの残虐性のせいで帝国が破綻する。

紀元前525年~紀元前330年。キュロス、カンビュセス2世、ダレイオス1世また統一し直し、インド北西部からギリシャの北東にまで勢力を伸ばす。

紀元前336~紀元前323年。フィリッポス2世がギリシャを、アレクサンドロスがペルシャを制圧。

紀元前27年~1453年5月29日(完全な崩壊)。カエサルが攻め、アウグストゥスが守る形で『ローマ帝国』が成立。

1200~1300年。チンギス・ハンが大モンゴルの皇帝となり、5代目フビライ・ハンの時にはアレクサンドロスよりも領土を拡大。

1453年5月29日~。かつてのローマ帝国は、『神聖ローマ帝国』と『ビザンツ帝国』の東西分裂をしていて弱体化していた。1453年5月29日、メフメト2世がビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルを征服。

1571年、スペインは『レパントの海戦』であのビザンツ帝国を滅ぼしたオスマン帝国を破り、地中海の制海権を奪取(正確にはまだオスマン帝国に制海権があった)。更に、『ポルトガルの併合(1580年)』で『スペイン帝国』は最盛期を迎える。

1588年、『オランダ独立戦争』、『アルマダの海戦』に勝ったオランダは、急速な経済成長を遂げ、アムステルダムは世界の貿易・金融の中心地となり、スペインに代わって世界貿易をリードする『栄光の17世紀』を迎える。

1677年、1651年から続いた『英蘭戦争』の結果、覇権がオランダからイギリスに渡る。

そしてこの後だ。規模もヨーロッパから『世界』へと変え、まとめ方は『世界で強い勢力を持った国』とする。

17世紀のイギリス以降世界で強い勢力を持った国

1800年前後。ナポレオンがヨーロッパで暴れまわるが、イギリス・オランダ・プロイセンの連合軍に敗れ退位。

1830~1900年頃。ヴィクトリア女王の時代に『大英帝国』黄金期を迎える。

1870年頃~1918年。ドイツ帝国率いる『三国同盟』とロシア率いる『三国協商』の『第一次世界大戦』が勃発。

1918~1938年頃。ナチス・ドイツが現れる前はまだこの連合国が力を持っていた。

1945年~。特にアメリカ・ソ連。『第二次世界大戦』に勝った連合国は、引き続き国際的な力を保持。

1990年頃~。ソ連が崩壊し、アメリカ一強(パクス・アメリカーナ)の時代へ。

これが最新にして、現在進行形の一覧表だ。確かにここにあるように今までの人間の歴史を見る限り、ヨーロッパが中心となってこの世界の覇権を握ってきた。そして、東南アジアやインカ帝国、アフリカ等の第三世界と言われる国々は支配され、植民地となり、彼らの『半奴隷』あるいは『奴隷』となってしまった。

だが、日本が唯一アジアで列強を退け、ロシアのバルチック艦隊を撃退し、列強の仲間入りをしたように、攻め入るリスクを打ち払い、自分たちが生きてきた、守ってきた生き方や文化、そして国家を防衛するのは『正当防衛』でもある。そこまで考えたとき、第三世界としての意地を見せたこの『イラン革命』は、あながちそこまで不自然なことではないだろう。

イラン(ペルシャ)人

イラン(ペルシャ)人いや、我々はむしろ、アケメネス朝ペルシャからこの世界の覇権を握った、血筋を持っているのだ!

聖戦(ジ・ハード)

だが、話をややこしくするのが『イスラム教』である。例えば『聖戦(ジ・ハード)』一つにしてもそうだが、下記の記事に書いたような私がしているそれの解釈なら問題はないが、『内なるジ・ハード』ではなく、『外へのジ・ハード』。つまり、『やられたらやり返す』とか、『やられる前にやる』という過激な考え方は、いささか首をかしげざるを得ない。それは、日本における『神風特攻隊』に対しても同じことが言えるわけだ。正当防衛が『過剰防衛』になっていないか。そういうことにも目を向けたいのである。

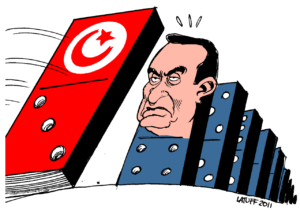

アメリカがこのイラン革命を恐れた理由は、この革命がアメリカに逆らう形で行われたからだ。つまり、こうした例が他に続出してしまえば、それと比例してアメリカの権威は崩れる。すると、せっかく築いてきたアメリカ一強時代にひびが入ってしまう。権力というのは、一度手元から離れてしまうとあっけないものである。かつて、『太陽王』と言われたフランスのルイ14世のすぐ後に、ルイ16世とその妻のマリー・アントワネットが『フランス革命』にて、大衆の目前でギロチン刑に遭ったように、権威を維持する側も側で、必死なのだ。

イラン=イラク戦争

そこでアメリカは、イランをあきらめて『イラク』を支援することにした。なぜかというと、イラクとイランの間にはちょっとした確執が存在したからだ。下記の記事に書いたように、イスラム教には2つの大きな派閥がある。

- シーア派

- スンナ派

である。

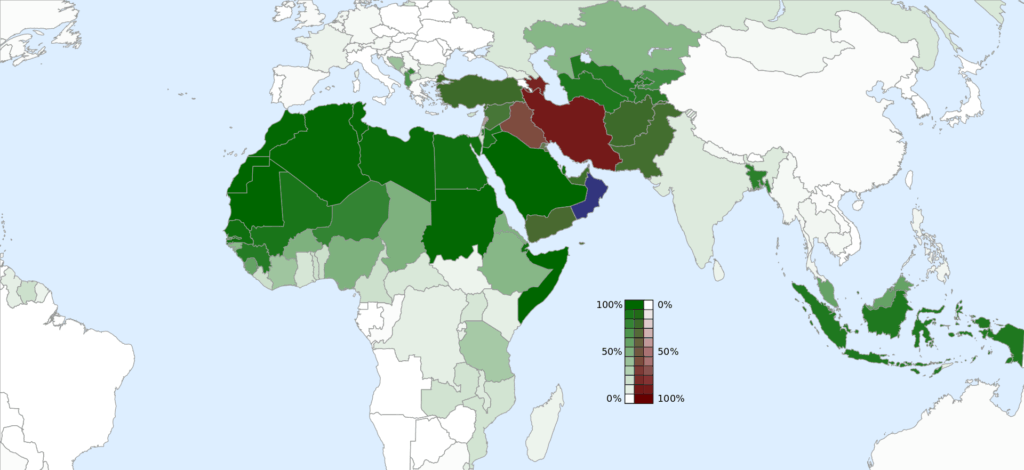

赤紫がイランであり、シーア派だ。つまり、ほとんどイラン(シーア派)は孤立している。イラクを含めたスンナ派がほとんどを占めているのだ。スンニ派とシーア派は現在進行形で対立中である。彼らはもう1000年以上争いを続けている。

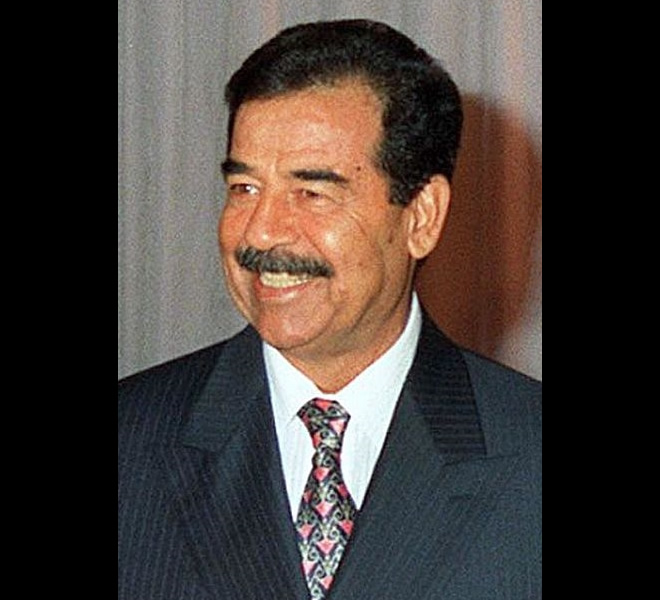

アメリカは、この対立構造を利用し、イラク側に回った。そして、利害が一致したイラクはアメリカと組み、イランを攻撃。こうして『イラン=イラク戦争(1980年9月22日 – 1988年8月20日)』が始まったのである。イラクでは1979年当時大統領に就任したサッダーム・フセインがいた。

のこの戦争は、膠着状態で、イラン側が優勢の形で終結。しかし、アメリカがイラク側に回ったのに、なぜ勝てなかったのだろうか。冒頭の記事にもあるように、中東戦争では終始アメリカはイスラエル側を支援し、だからこそイスラエルは常に戦争で勝つことができた。それならば、今回もイラクが勝つはずだ。しかもイラクには、イラン革命の影響拡大を阻止したいサウジアラビア、クウェート、そして石油の安定供給を条件にフランスまでもがイラク側に回っていたのだ。

イラク側

- アメリカ

- フランス

- サウジアラビア

- クウェート

しかし、実はイラン側にも様々な支援が行われていた。まずはイラクに反発するイスラエル。そして、北朝鮮や中国、アメリカもイラクに対する武器輸出や経済援助などを行う裏で革命の際のテヘランのアメリカ大使館占拠事件において、人質の解放をめぐる取引の一環かつニカラグア内戦を戦う傭兵軍コントラへの資金援助のため、ある時期にイランに対しても武器輸出を行った(イラン・コントラ事件)。

イラン側

- アメリカ

- イスラエル

- 北朝鮮

- 中国

確かに一時はイラン側が圧倒的に不利な状態で、降伏間際のところまで追い込まれたが、こうした外国の支援の事情が重なって、イラン側が形成を逆転し、最後にはイラン優勢の形で幕を閉じたのである。

関連記事

論点構造タグ

- #イラン革命の二重性(近代化への反動と民主革命)

- #イスラム原理主義国家誕生

- #米ソ冷戦と第三世界の自立

- #スンナ派vsシーア派構造利用

- #代理戦争としてのイラン=イラク戦争

- #第三世界の意地と覇権への抵抗

- #正当防衛と過剰防衛の境界

- #覇権の推移と周縁の逆襲

問題提起(一次命題)

- なぜアメリカ主導の近代化政策が、イランにおいて「イスラム原理主義革命」という逆方向の爆発を生んだのか。

- なぜイラン革命は、単なる反米・反近代ではなく、「第三世界の自立」と「宗教的回帰」を組み合わせた特異な革命になったのか。

- なぜイラン=イラク戦争は、スンナ派vsシーア派対立と、米ソ冷戦構造、第三世界の意地が絡み合った「終わりなき膠着戦」になったのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 中東戦争後の権力空白 → アメリカの中東覇権志向

- 事実:第二次中東戦争で英仏が退場し、中東の影響力はアメリカへ移行。アメリカは冷戦下で「反ソ・親米の拠点」を中東にも欲しがり、イランを選んだ。

- 本質:旧宗主国が後退すると、その空白を新しい覇権国が埋めようとする。冷戦はイデオロギー戦争であると同時に、「誰が資源と要衝を押さえるか」の再配分戦でもあった。

- パフラヴィー朝の脱イスラム化・近代化 → イスラム勢力の弾圧と反発

- 事実:パフラヴィー朝はアメリカの援助で軍事・経済力を伸ばす一方、世俗主義・脱イスラム化を推進し、イスラム勢力を秘密警察で弾圧。

- 本質:外から輸入した近代化が、内側の文化・信仰・共同体を踏みにじる形になると、その近代化は「解放」ではなく「屈辱」として記憶される。

- ホメイニ追放→象徴化 → 革命の灯火

- 事実:ホメイニは国外追放・中傷記事などで抑え込まれたが、その扱いが逆に「殉教者・精神的指導者」としてのカリスマを高め、国内のデモ・暴動を誘発。

- 本質:「北風」のような弾圧は、一時的に抑え込めても、長期的には「反体制の象徴」として逆効果になる。

- イラン革命:反近代・反米・イスラム回帰+民主主義革命

- 事実:1978〜79年の革命でパフラヴィー朝は崩壊し、イスラム共和国が成立。イスラム法に基づく政治(原理主義)と、「第三世界の自立」の意思が結びついた。

- 本質:単なる「宗教復古」ではなく、「外部覇権からの脱却」と「自らの価値観に基づく近代の再定義」という、第三世界独自の近代化の試みでもあった。

- アメリカの恐怖:ドミノ現象への不安 → イラク支援へ

- 事実:イラン革命が成功したことで、「他の国もアメリカに逆らいだすのでは」という懸念が広がる。アメリカはイランを諦め、スンナ派多数のイラク(フセイン)を支援し、シーア派イランとの対立構造を利用。

- 本質:覇権国は、自らに逆らう「成功例」が広がることを最も恐れる。その恐怖が、地域対立(スンナvsシーア)を利用した介入を加速させる。

- スンナ派イラク vs シーア派イラン+大国の二重支援 → イラン=イラク戦争の膠着

- 事実:表向きは「イラク(フセイン)+アメリカ・仏・湾岸諸国」 vs 「イラン(ホメイニ)」だが、裏ではイスラエル・米・北朝鮮・中国もイランを一部支援(イラン・コントラ事件等)。結果、決定打が出ない膠着戦になり、最終的にイラン優勢の形で終結。

- 本質:複数の大国が「どちらにも完全には勝たせない」ように介入した結果、戦争は長期化し、双方に莫大な犠牲を強いた「消耗戦」となる。

- 第三世界の意地:イラン革命・ASEAN・反植民地の流れ

- 事実:イラン革命と並行して、ASEANの結成・拡大やアジア・アフリカ・ラテンアメリカの独立ラッシュが進行。「第三世界」がただの被支配者ではなく、自ら枠組みを作る主体になり始めた。

- 本質:長く周縁に置かれた地域が、「自分たちのルール/価値観/安全保障」を自前で設計しようとし始めると、世界秩序は「一極支配」から「多極化」へ動き出す。

- 聖戦(ジ・ハード)の誤用:正当防衛→過剰防衛の危うさ

- 事実:本来「内なる闘い」として解釈すべきジ・ハードが、「外への復讐・先制攻撃」の論理と結びつくことで、過激な暴力正当化の道具となる。

- 本質:「守るための力」と「相手を傷つけるための暴力」は、内側の基準(真理=愛=神)を見失った瞬間に簡単に入れ替わる。

価値転換ポイント

- 「アメリカの庇護下での近代化」 → 「イスラム原理主義国家としての独立」

- イランは、西側モデルを受け入れて「文明化」されるはずが、その反動として「イスラム共和国」という、全く別方向の近代を選択した。

- 「冷戦構造の駒」 → 「第三世界の自立したプレイヤー」

- イランは米ソどちらにも完全にはつかず、「第三世界としての自立」を掲げたことで、「二極の駒」から「第三軸の主体」へ価値転換した。

- 「宗教=前近代の遺物」 → 「覇権に対抗する政治エネルギー」

- イスラム教は、単なる信仰ではなく、「西欧中心の近代に対するオルタナティブ」として政治的エネルギーを持つことが明らかになった。

- 「正当防衛」 → 「過剰防衛・聖戦」への滑り落ち

- 自己防衛として始まった闘いが、「報復の連鎖」と「外へのジ・ハード」に変質するとき、守りたいもの(信仰・文化)そのものが歪められる。

- 「覇権国の安定装置としての地域」 → 「覇権を揺るがす震源地」

- イラン革命とイラン=イラク戦争は、中東が「アメリカ一強体制を揺るがす不安定要因」となり得ることを示した。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 第二次中東戦争後、英仏の求心力低下 → アメリカの中東進出。

- パフラヴィー朝の近代化・世俗化・イスラム弾圧。

- ホメイニの追放と帰還、1979年イラン革命 → イラン・イスラム共和国成立。

- 冷戦下での第三世界運動・ASEANなどの自立ブロック形成。

- 1980〜88年 イラン=イラク戦争(スンナ派イラク vs シーア派イラン+多重支援構造)。

【心理レイヤー】

- イラン国民の中に蓄積していた「文化と信仰を侮辱された」という屈辱。

- パフラヴィー朝支配層の「西側に追いつきたい」焦りと、その裏で膨らむ格差・抑圧への不満。

- アメリカ側の「反米革命の連鎖への恐怖」と、覇権を守ろうとする焦燥。

- 第三世界の「いつまでも支配される側ではいたくない」という意地と誇り。

【社会レイヤー】

- イラン国内での都市と地方、富裕層と貧困層、宗教勢力と世俗エリートの亀裂。

- 中東全体でのスンナ派多数 vs シーア派少数(イラン)という構造的孤立。

- 冷戦の文脈で、地域紛争が「軍事援助市場」として利用される現実。

- ASEANなど、第三世界が自前の地域連合を作り、独自の経済・安全保障枠組みを模索する流れ。

【真理レイヤー】

- 外から押し付けられた「近代」や「正義」は、内側の真理(文化・信仰・歴史)と噛み合わなければ、いずれ反動を生む。

- 本来のジ・ハードは「内なる聖性を魔性に勝たせる闘い」であり、外への暴力正当化に使われた時点で真理から逸脱している。

- 権威・覇権は、真理に支えられていなければ、一見強固でもあっけなく崩れる。

【普遍性レイヤー】

- どの地域でも、「外部主導の近代化」と「内部からの価値回復」は衝突しやすい。

- 第三世界が自立を志向するとき、必ず「既存覇権との摩擦」と「内部の過激化リスク」を同時に抱える。

- 正当防衛と過剰防衛の境界を見誤ると、「守る闘い」が「破壊する闘い」に変質し、真理=愛=神から遠ざかる。

核心命題(4〜6点)

- イラン革命は、アメリカ主導の近代化に対する「イスラム的価値観からの逆襲」であり、第三世界が自前の価値軸で立とうとした歴史的な試みである。

- パフラヴィー朝の弾圧とアメリカの介入は、「イスラム原理主義」を単なる宗教現象ではなく、政治的・反覇権的なエネルギーへと変質させる火種となった。

- イラン=イラク戦争は、スンナ派VSシーア派、米VSソ連、第三世界VS覇権という複数の対立軸が重なった結果、「誰も勝者になれない消耗戦」として終わった。

- 第三世界の意地(イラン革命・ASEAN 等)は、長く周縁に置かれてきた地域が「世界のルールを一方的に押し付けられるだけの時代」を終わらせようとする動きでもある。

- 聖戦(ジ・ハード)が「内なる闘い」から「外への報復」にすり替わったとき、その闘いは真理=愛=神から逸脱し、虚無と破壊を増やすだけの戦いになる。

引用・補強ノード

- モハンマド・レザー・パフラヴィー(パフラヴィー朝最後の皇帝)

- 役割:アメリカ支援のもと近代化・脱イスラム化を進めたが、その弾圧政策が革命の引き金となった象徴的存在。

- ルーホッラー・ホメイニ

- 役割:追放・中傷を受けつつも、イスラム革命の精神的指導者として帰還し、「法学者の統治」に基づくイスラム共和国を樹立した人物。

- サッダーム・フセイン

- 役割:イラク大統領として、スンナ派イラクを率い、イラン革命の波及を恐れた湾岸諸国・西側と利害一致し、イランに戦争を仕掛けた指導者。

- アメリカ・ソ連・イスラエル・北朝鮮・中国・仏・湾岸諸国

- 役割:イラン=イラク戦争で、表と裏の両面から両陣営に関与し、戦争を長期化させた外部プレイヤー群。

- ASEAN(東南アジア諸国連合)

- 役割:第三世界が自ら連合を組み、米ソだけに依存しない地域秩序を作ろうとした成功例。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

- イラン革命とイラン=イラク戦争を軸に、「イスラム原理主義国家誕生」「第三世界の自立」「冷戦構造と宗派対立の利用」という多層構造を整理している。

文脈:

- 中東戦争・冷戦・アメリカ覇権の流れの中で、イランがどのように位置づけられたか。

- パフラヴィー朝の近代化とイスラム勢力弾圧 → ホメイニ革命 → イスラム共和国成立。

- スンナ派イラクとシーア派イランの歴史的対立、そこに乗る米ソ・湾岸諸国・イスラエル等の利害。

- 第三世界全体の独立・連合(ASEANなど)と、覇権の推移。

世界観:

- 世界史は、「覇権の推移」と「周縁の逆襲」の連続であり、その裏には常に「真理=愛=神からの距離」が反映されているというBIG3的世界観。

- 近代化や民主主義が「絶対善」ではなく、内側の真理・文化と整合するときに初めて意味を持つ、という相対化された近代観。

感情線:

- 抑圧され続けたイスラム勢力の鬱屈と、イラン革命での爆発。

- アメリカ側の「覇権を失うかもしれない」という恐怖と、その裏で行われる工作。

- 第三世界の「いつまでも従属してはいない」という静かな怒りと誇り。

- 正当防衛から過剰防衛へ滑っていくときの、倫理的違和感と葛藤。

闘争軸:

- アメリカ(資本主義陣営) vs ソ連(社会主義陣営)。

- パフラヴィー朝+西側 vs ホメイニ派(イスラム勢力)。

- イラク(フセイン・スンナ派) vs イラン(ホメイニ・シーア派)。

- 第三世界の自立志向 vs 旧宗主国・覇権国の支配維持。

- 内なるジ・ハード(聖性を優位にする闘い) vs 外へのジ・ハード(報復・過剰防衛)。