ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

ムガル帝国3代目皇帝のアクバルは『インド史上最高の名君』と言われました。

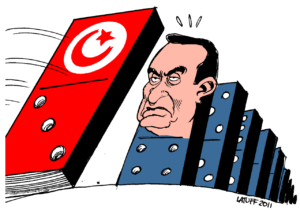

イスラムがヒンズーを支配するという形をとらず、ムガル帝国がすべての人々の長で、人々の共生を保障する存在であることを強調しました。しかし、5代目皇帝のシャー・ジャハーンあたりから雲行きが怪しくなってきます。彼は愛妃ムムターズ・マハルを愛したのはいいのですが、彼女の為にタージ・マハルという巨大な墓を作り、国のお金を消費します。世界の歴史を見ても、国が破綻する前に必ずこうした『王の浪費』があるのです。

6代目のアウラングゼーブの時には、確かに領土は最大版図を迎えましたが、父親の時代からすでに斜陽を迎えていたのです。彼は強硬手段によってヒンズー教徒を圧迫し、インドの人口の9割を占めるヒンズー教徒が反乱を起こしてしまいます。同時に、この時期イギリスやフランスがインドの植民地化を狙って進出してきていて、ムガル帝国は窮地に追い込まれるのです。

当時のインド支配を担当したイギリスの『東インド会社』は税収を確保するためにインド人を更に圧迫。そして、インド人傭兵が要求されたある事実でついに不満が爆発。銃に弾を込めるときに『薬莢(やっきょう)』という包み紙を歯で噛み切る必要があるのですが、そのときの潤滑のために豚や牛の脂が使われていて、それがインド人の心を逆なでしてしまい、全インドを巻き込む『インド大反乱』に発展してしまいました。豚は、イスラム教では軽蔑視していて、ヒンズー教では神聖なものだったのです。

しかし2年後にはイギリスが鎮圧。これによってイギリスは、

(もう我々が直接やるか。)

と言わんばかりに、支配下にあった、

・東インド会社

・ムガル帝国

といった中間的な存在を廃止、滅亡させ、ヴィクトリア女王を皇帝とする『インド帝国』を打ち立てました。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

ムガル帝国の盛衰

上記の記事の続きだ。インドにイスラム系のムガル帝国ができたのはいいが、宗教問題をどうにかする必要があった。

『インド史上最高の名君』3代目皇帝アクバル

そこで3代目皇帝のアクバルは、宗教面の融和を図る。ヒンズー教徒の女性を妻とし、イスラム世界で慣習となっている『異教徒へのジズヤ(人頭税)』を廃止し、イスラム教徒ヒンズー教との税制の平等を実現したのだ。アクバルは、イスラムがヒンズーを支配するという形をとらなかったのである。様々な精神面の多様性を認め、ムガル帝国がすべての人々の長で、人々の共生を保障する存在であることを強調した。

アクバルの政策

- 宗教の多様性を認める

- 戦争での捕虜を奴隷にすることを禁止

- ヒンズーの聖地巡礼税と人頭税(ジズヤ)の廃止

- 幼児婚やサティー(寡婦の殉死)の禁止

- 寡婦の再婚奨励

彼の存在によってインドは長らく安穏とした日々が続いた。彼は『インド史上最高の名君』と言われるようになった。

5代目皇帝シャー・ジャハーンと『タージ・マハル』

だが、5代目皇帝のシャー・ジャハーンあたりから雲行きが怪しくなってくる。彼の時代は、ムガル帝国の最盛期でもあり、同時に斜陽の始まりでもあった。折れ線グラフで言えば『ピーク』だ。そこからは徐々に下り坂になるわけである。彼は善い人なんだか悪い人なんだかよくわからない。少なくとも、アクバルよりは悪いだろう。そして実際にアクバルと一時対立関係にあった。

彼は、4代目皇帝で父親のジャハーンギールが死んだ後、帝位継承の可能性がある王家の男児すべてを殺害し、あるいは盲目にした。そして1628年、用意周到に計画したその禍々しい野心と共に5代目ムガル帝国の皇帝に即位する。彼の時代は確かに帝国の黄金期にあり、また、

- 新首都デリーの建設

- アグラ城の増改築

- タージ・マハルの建築

を手掛けた。このタージ・マハルは、彼の愛妃ムムターズ・マハルの墓でもあり、その建築には18年とか22年の歳月が使われた。彼が彼女を愛した結果が、タージ・マハルなのだ。そこにあるのは彼の優しさ。しかし、彼のやってきたこと、やっていることは特権の乱用であり、越権行為にも近いものがあった。

ちょうど同じころのフランスには、20年の時間をかけてヴェルサイユ宮殿を造営し、1682年、宮廷をパリから移した『ルイ14世』がいた。彼も『太陽王』にふさわしい華やかな人生を送ったが、晩年は奢侈(しゃし)や戦費がかさんで国庫は激減し、衰退していった。

彼も然り、そのあとに続くルイ16世やマリー・アントワネット然り、経済的余裕もないのにアロー戦争で廃墟同然となってしまっていた『頤和園(いわえん)』の修築命令を出した『西太后(せいたいごう・慈禧太后(じきたいこう)』然り、ピラミッド然り、我々が現在目を丸くして驚かされる豪華絢爛な建築物の背景にあるのは、『権力者の特権の乱用』と、『それに使われた人々の理不尽な労苦』なのであった。

1657年、病床についたシャー・ジャハーンは、長子ダーラー・シコーを後継者にしようとするが、後継者争いが勃発。結果、第3子であるアウラングゼーブがそれを勝ち取り、シャー・ジャハーンは息子であるアウラングゼーブに幽閉されてしまった。彼はなんと、兄弟3人を直接的・間接的に殺害し、父を感心したのだ。父親譲りの凶暴さを持っていたのである。シャー・ジャハーンは、息子と対立する形でこの世を去り、タージ・マハルで妻の棺の隣にその棺が置かれたのであった。

シャー・ジャハーンの時代から、すでにアクバルの政策とはズレが生じてきていた。最初はアクバルの時代の様に、多様性を重視した融和対策が取られていたが、次第にイスラム教スンナ派の正統派神学者たちの影響に支配され、その体制を維持できなくなってきた。彼もアクバルのように妻をヒンズー教徒を選んだりすることはなく、ヒンズー教徒はインドで肩身の狭い思いをするようになっていた。

6代目皇帝アウラングゼーブの『最盛期と斜陽』

5代目シャー・ジャハーンのヒンズー教への態度

- 寺院や神像の破壊

- 男の捕虜で改宗を拒んだら死刑

- 女の捕虜で改宗を拒んだら強制改宗させ奴隷としてハーレムに送り込む

そしてそれは、息子である6代目のアウラングゼーブの時にピークを迎える。確かに領土は最大版図を迎えるが、父親の時代からすでに斜陽を迎えていたのだ。

6代目アウラングゼーブの政策

- 人頭税(ジズヤ)復活

- 異教徒追放

- スンナ派を尊重

アウラングゼーブのこうした強硬手段によって、インドの人口の9割を占めるヒンズー教徒が反乱を起こした。同時に、この時期イギリスやフランスがインドの植民地化を狙って進出してきていて、ムガル帝国は窮地に追い込まれることになるのだ。

イギリスの植民地政策

ここで、この時代までのヨーロッパの覇権を見てみよう。

ヨーロッパの覇権の推移

紀元前7世紀の前半~紀元前609年。オリエントの統一王朝を成し遂げるが、アッシュル・バニパルの残虐性のせいで帝国が破綻する。

紀元前525年~紀元前330年。キュロス、カンビュセス2世、ダレイオス1世また統一し直し、インド北西部からギリシャの北東にまで勢力を伸ばす。

紀元前336~紀元前323年。フィリッポス2世がギリシャを、アレクサンドロスがペルシャを制圧。

紀元前27年~1453年5月29日(完全な崩壊)。カエサルが攻め、アウグストゥスが守る形で『ローマ帝国』が成立。

1200~1300年。チンギス・ハンが大モンゴルの皇帝となり、5代目フビライ・ハンの時にはアレクサンドロスよりも領土を拡大。

1453年5月29日~。かつてのローマ帝国は、『神聖ローマ帝国』と『ビザンツ帝国』の東西分裂をしていて弱体化していた。1453年5月29日、メフメト2世がビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルを征服。

1571年、スペインは『レパントの海戦』であのビザンツ帝国を滅ぼしたオスマン帝国を破り、地中海の制海権を奪取(正確にはまだオスマン帝国に制海権があった)。更に、『ポルトガルの併合(1580年)』で『スペイン帝国』は最盛期を迎える。

1588年、『オランダ独立戦争』、『アルマダの海戦』に勝ったオランダは、急速な経済成長を遂げ、アムステルダムは世界の貿易・金融の中心地となり、スペインに代わって世界貿易をリードする『栄光の17世紀』を迎える。

1677年、1651年から続いた『英蘭戦争』の結果、覇権がオランダからイギリスに渡る。

この時、世界はイギリスの覇権にあった。そしてイギリスのライバルはフランスだ。インドもその手の内に入っていくことになる。

各列強のインドの植民地

| イギリス | ポンポイ、カルカッタ |

| フランス | シャンデルナゴル、ポンディシェリ |

香料などを求めてアジアへ進出していたヨーロッパだが、インドをめぐっては、イギリスとフランスで対立が勃発。しかし、『プラッシーの戦い』等でイギリスが勝利し、フランスをインドから追いやっていた。イギリスはムガル帝国のこの衰退期を狙って現地勢力と戦争し、支配地域を徐々に増やしていった。そして1756年にはベンガル地方などの徴税権を獲得。1850年にインドのほぼ全域を直接支配し、藩王国を通じての間接支配下に置く。

東インド会社と『インド大反乱』

この時、ムガル帝国はもはや名目上の存在でしかなかった。これらのインド支配を担当したのは『東インド会社』だ。下記の記事に書いたように、当時イギリスから『産業革命』が始まっていて、機械織り面布が大量にインドに流入。インドには伝統的な手織りの綿織物工業があったが、これによって衰退。そして、東インド会社は税収を確保するため、昔ながらの地主層に土地著有権を与え、納税の義務を負わせる『サミンダーリー制』を敷いて財源の確保を狙った。

しかし、そうしたイギリス支配にインド人が不満を覚え、1857年、東インド会社が雇っていたインド人傭兵(シパーヒー)が暴動を起こし、それが全インドを巻き込む『インド大反乱』に発展。発端は『豚の肉』。銃に弾を込めるときに『薬莢(やっきょう)』という包み紙を歯で噛み切る必要があるのだが、そのときの潤滑のために豚や牛の脂が使われていて、それがインド人の心を逆なでしてしまった。

豚は、イスラム教では軽蔑視していて、ヒンズー教では神聖なものだった。どちらにせよその豚の油を口に入れるということは、彼らにとって耐えがたい。そうしてインド全域で反乱が起こってしまったのだ。

インド帝国の誕生

しかし、2年後にはイギリスが鎮圧。これによってイギリスは、

もう我々が直接やるか。

と言わんばかりに、

- 東インド会社

- ムガル帝国

といった、言わば緩衝材とも、指揮・伝達の弊害とも言えるそれらの中間的な存在を廃止、滅亡させ、ヴィクトリア女王を皇帝とする『インド帝国』を打ち立てることを計画。そしてベンジャミン・ディズレーリが筆頭となり、その『インド帝国の樹立』を成功させ、ヴィクトリア女王は初代インド皇帝(女帝)(在位:1877年1月1日 – 1901年1月22日)となったのである。

関連記事

論点構造タグ

- #宗教寛容と帝国統治

- #名君アクバルと後継者の劣化

- #王の浪費と帝国の斜陽

- #宗教弾圧が生む人口構造リスク

- #東インド会社と間接支配の破綻

- #象徴的事件としてのインド大反乱

- #覇権移行(ムガル帝国→インド帝国)

- #インサイドアウト不在の帝国崩壊

問題提起(一次命題)

- なぜアクバルの宗教寛容は「インド史上最高の理想」となりながら、その後のムガル帝国は自壊と植民地化に向かったのか。

- なぜムガル帝国は、イスラムが少数派でヒンズーが多数派という構造のなかで、最終的にヒンズーの反乱とイギリス支配によって終焉したのか。

- なぜインド大反乱のような「一見些細な宗教的侮辱」が、全インド規模の反乱と帝国体制の総入れ替えにまで発展したのか。

因果構造(事実 → 本質)

- アクバルの宗教寛容 → 多宗教共存の理想モデル

- 事実:アクバルはヒンズー女性を妻に迎え、ジズヤ廃止・巡礼税廃止・サティー禁止・幼児婚禁止・寡婦再婚奨励など、宗教・慣習を超えた改革を行い、「イスラムがヒンズーを支配する構図」を拒否した。

- 本質:少数派支配者が、多数派被支配層との共存を選ぶとき、「宗教・慣習の多様性を承認する統治」は、帝国の安定の基礎となる。

- シャー・ジャハーンの浪費と権力私物化 → 構造的斜陽の始まり

- 事実:タージ・マハルや新首都デリー、アグラ城増改築など巨大建築に膨大な資金と労働力を投入し、兄弟殺害・父帝暗殺未遂レベルの権力奪取で即位。

- 本質:名君の築いた安定構造の上に「私的愛情+権力欲」が乗ると、財政と正当性を同時に蝕み、見た目は黄金期でも中身では崩壊が始まる。

- アウラングゼーブの宗教弾圧 → 多数派の反乱と帝国の脆弱化

- 事実:ジズヤ復活、異教徒追放、寺院破壊、強制改宗など、スンナ派正統主義を前面に出し、人口の9割を占めるヒンズー教徒を圧迫。各地で反乱が続発。

- 本質:宗教を「支配の道具」として使い、少数派が多数派を押さえ込む構造は、「支配が続くほど爆発エネルギーを溜め込む時限爆弾」になる。

- ムガル帝国の衰退期にヨーロッパ勢力が進出 → 二重の外圧

- 事実:アウラングゼーブ期以降、イギリスとフランスがインドで植民地化競争を展開。プラッシーの戦いなどでイギリスが優位に立ち、徴税権獲得・藩王国支配へ。

- 本質:内側で宗教対立と反乱に追われている帝国は、外からの経済・軍事的侵食に対応する余力を失う。内乱と外圧が重なったとき、帝国の余命は一気に縮む。

- 東インド会社の搾取と「豚・牛脂薬莢」 → インド大反乱

- 事実:伝統的綿織物産業の破壊、サミンダーリー制による重税、さらにシパーヒーに支給された豚・牛脂塗布薬莢が、イスラム・ヒンズー双方の宗教感情を侮辱。1857年、インド大反乱へ。

- 本質:経済的搾取と日々の屈辱が限界に達したとき、象徴的な「一滴」(宗教タブーへの冒涜)が、蓄積された怒りに点火する。爆発の引き金は些細に見えるが、背景は構造的である。

- インド大反乱鎮圧 → 間接支配の終焉と「インド帝国」の直接支配

- 事実:反乱鎮圧後、イギリスはムガル帝国と東インド会社という中間的存在を廃止し、ヴィクトリア女王をインド女帝とする「インド帝国」を樹立。

- 本質:間接支配が崩壊すると、宗主国は「手間のかかる緩衝材」を排除し、植民地を国家装置に直接組み込む方向へ動く。これが帝国主義の成熟段階である。

価値転換ポイント

- 「イスラムがヒンズーを支配する帝国」 → 「全宗教の上に立つ共生帝国」

- アクバルの構想は、「イスラム少数派の支配」から「全住民の共生を保証する超宗教的帝国」への発想転換であり、インドにおける多文化共存の理想型だった。

- 「宗教は統治の基盤」 → 「宗教は分裂の火薬庫」

- アクバルの時代には宗教政策が安定を支えたのに対し、アウラングゼーブの時代には宗教政策そのものが帝国崩壊の原因となった。宗教が「結束の糊」から「分裂の爆薬」へと反転した。

- 「豪華建築は栄光の象徴」 → 「浪費と搾取の象徴」

- タージ・マハルやヴェルサイユ宮殿、ピラミッド、頤和園など、人々を魅了する世界遺産の裏側には、財政破綻と人民の犠牲がある。

- 「偉大な建造物=文明の誇り」というイメージが、「権力者の自己愛と特権乱用の墓標」に反転する。

- 「会社による商業支配」 → 「国家による政治支配」

- 東インド会社による半ば民間的な支配から、ヴィクトリア女王を頂点とする国家直轄の「インド帝国」へ。

- 企業支配が行き詰まると、国家が前面に出て政治的・軍事的に植民地を囲い込むという価値転換が起こった。

- 「外側の制度・覇権」 → 「内側の黄金律不在が崩壊を招く」

- アクバルの内側にあった「インサイド・アウト型の統治思想」が、後継者たちに受け継がれなかった結果、外側の覇権構造(イギリス帝国)に全てを持っていかれた。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- ムガル帝国成立(バーブル) → 拡大(フマーユーン) → 安定と理想(アクバル) → 黄金期と浪費(シャー・ジャハーン) → 領土最盛期と内実の斜陽(アウラングゼーブ) → 衰退と分裂。

- 同時期にヨーロッパ覇権がスペイン→オランダ→イギリスへ移行し、インドはその争奪の舞台となる。

- 東インド会社によるインド支配と産業革命による経済構造の転換。

- 1857年インド大反乱 → 1858年以降、イギリス直轄のインド帝国成立。

【心理レイヤー】

- アクバルの「全ての民をまとめたい」という包摂志向と、宗教・慣習の多様性への尊重。

- シャー・ジャハーンの「愛妃への愛情」と「権力維持のための冷酷さ」が同居する二重性。

- アウラングゼーブの「信仰の純粋さ」への固執と、それがもたらす排他性・恐怖政治。

- イギリス支配下での日常的な屈辱と搾取に耐えるインド人の鬱屈した感情。

- 豚・牛脂薬莢という「宗教的タブーの侵害」が、長年の不満を一気に噴火させた怒り。

【社会レイヤー】

- 少数派イスラム王朝が、多数派ヒンズー社会を統治する構造。

- アクバル期の多宗教・多共同体共存社会と、その後の宗教的階層差別の再強化。

- 植民地経済の導入によるインド手工業の破壊と、土地制度(サミンダーリー制)による農村支配。

- 藩王国を通じた間接支配から、インド帝国としての直接支配への移行。

- 「名目上のムガル皇帝」と「実際に支配する東インド会社・イギリス政府」という二重構造。

【真理レイヤー】

- 多様な宗教・文化を持つ社会は、「一つの宗教・価値観で押し潰そう」とした瞬間に自壊する。

- 名君の思想と制度は、後継者がそれを「内側から」理解しない限り、形だけ真似ても維持できない。

- 抑圧と侮辱は、人間の最も深い部分(信仰・尊厳)を傷つけるとき、一気に爆発する。

- 外側の制度や覇権がどれだけ整っていても、「インサイド・アウト」の黄金律を失った帝国は長く続かない。

【普遍性レイヤー】

- 宗教寛容を掲げた名君の後に、宗教的原理主義と弾圧が来て、帝国が崩壊するパターンは他地域にも見られる。

- 豪華な建築物・宮殿・モニュメントは、しばしば「文明の栄光」と「没落の兆候」を同時に象徴する。

- 民間企業的支配から国家的直接支配への移行は、近代帝国主義の代表的パターンであり、他の植民地でも繰り返された構造である。

核心命題(4〜6点)

- アクバルの宗教寛容は、ムガル帝国を「イスラム王朝」から「多宗教共生帝国」へと昇華させたが、その内面的思想が後継者に継承されなかったことが崩壊の決定的要因となった。

- シャー・ジャハーンの浪費とアウラングゼーブの弾圧によって、ムガル帝国は財政・宗教・正当性の三つの基盤を同時に損ない、多数派ヒンズー教徒の反乱と外部勢力の侵入を招いた。

- 東インド会社による経済的搾取と宗教的侮辱が重なったインド大反乱は、単なる暴動ではなく、「間接支配の限界」と「植民地支配の構造転換」を引き起こした歴史的転換点である。

- ムガル帝国からインド帝国への移行は、イスラム王朝の支配が終わっただけでなく、「インド自身による帝国」が失われ、外部(イギリス)による直接統治へと完全に主導権が移った瞬間だった。

- 帝国の運命を決めるのは、軍事力や建築物の壮麗さではなく、権力の中心にいる者が「内から外へ(インサイド・アウト)」の黄金律に忠実でいられるかどうかである。

引用・補強ノード

- アクバル

- 役割:ジズヤ廃止・宗教多様性承認・有害慣習禁止などを通じて、多宗教共存の理想モデルを提示した「インド史上最高の名君」。

- シャー・ジャハーン/タージ・マハル

- 役割:愛妃のための壮麗な墓を残したが、帝国財政と権力構造を蝕んだ「美と浪費」の象徴。

- アウラングゼーブ

- 役割:領土最大版図を実現しつつ、宗教弾圧とジズヤ復活により、多数派ヒンズーの反乱と帝国の斜陽を決定づけた人物。

- 東インド会社

- 役割:ムガル帝国の影響力が弱まる中で、実質的なインド支配者となり、経済搾取と土地制度改革を通じて植民地構造を形成した主体。

- インド大反乱(セポイの反乱)

- 役割:宗教タブーの侵害を契機に、イギリス統治への構造的不満が爆発し、インド帝国樹立を誘発した決定的事件。

- ヴィクトリア女王/ディズレーリ

- 役割:インド帝国樹立を通じて、イギリスを世界最大の帝国へ押し上げ、「イギリス覇権の黄金時代」を象徴した人物。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

- アクバルの宗教寛容を起点に、ムガル帝国の理想とその崩壊過程、さらにインド大反乱を経てインド帝国へと至る「宗教・帝国・植民地支配の構造転換」を描いている。

文脈:

- インドにおけるイスラム王朝支配(ムガル帝国)と、ヒンズー多数派社会の関係。

- ヨーロッパ覇権の推移(スペイン→オランダ→イギリス)と、インドがその覇権争いの舞台となる過程。

- 産業革命・東インド会社・土地制度改革によるインド経済構造の変化。

- 1857年インド大反乱と、その後のインド帝国成立。

世界観:

- 帝国は「宗教政策・経済構造・外部覇権」の三つのベクトルの交点で盛衰し、どれか一つが極端に偏ると崩壊が始まる。

- 名君が示した理想は、一代限りではなく「思想として継承されるかどうか」で文明の寿命が決まる、という長期視点の世界観。

感情線:

- アクバル期の「安穏と共生」の安心感。

- シャー・ジャハーン期の「華麗さへの陶酔」と「影で進む不安」。

- アウラングゼーブ期の「宗教的厳格さ」と「抑圧される側の絶望と怒り」。

- イギリス支配への鬱屈と、豚・牛脂薬莢事件で爆発する屈辱感。

- 反乱鎮圧後の、「もう自分たちの帝国は存在しない」という喪失感。

闘争軸:

- イスラム少数派支配者(ムガル皇帝) vs ヒンズー多数派被支配層。

- 包摂的宗教政策(アクバル) vs 排他的宗教政策(アウラングゼーブ)。

- ムガル帝国・現地勢力 vs イギリス・フランスなどヨーロッパ列強。

- 東インド会社という半民間支配 vs イギリス国家による直接支配(インド帝国)。

- 「インサイド・アウト」の黄金律に近づこうとする統治思想 vs 「アウトサイド・イン」で外側から押しつける支配構造。