ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

『第二次産業革命』は帝国主義の発想を後押ししました。

もちろんこれによってすべて商品が売れればそれだけ利益は出ますが、もし売れ残った場合は赤字になる。そういうプレッシャーも同時に生まれるようになってしまったので、

(植民地をもっと増やして商品を売らなければ!)

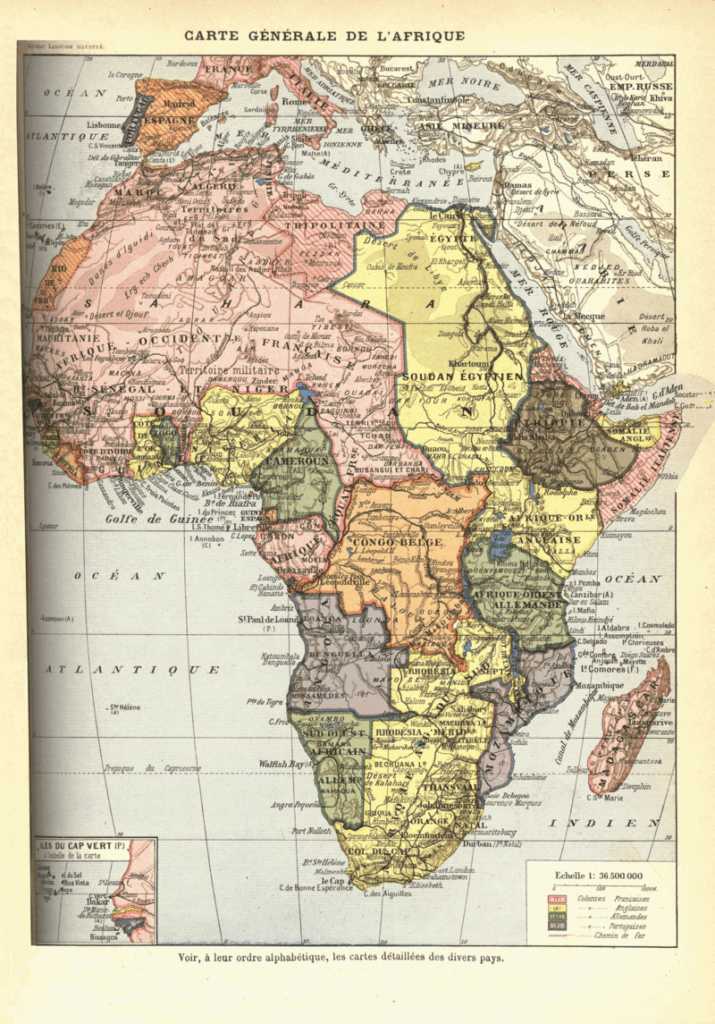

そういう考えが、当時の資本主義国の頭をよぎっていたのです。そしてイギリスとフランスは世界トップレベルの勢いを持っていてライバルでもありました。イギリスは『アフリカ縦断政策』を推進し、アフリカでの植民地を広げ、フランスは『アフリカ横断政策』でアフリカの植民地を広げます。縦と横に徐々に侵略していく中で、両国はスーダンのファショダで接触し、一触即発となりました。しかし、フランスの敵はあくまでもドイツだったため、イギリスに一歩譲り、衝突は免れました。この時の譲歩がきっかけとなり、かつてライバル国だったイギリスとフランスの距離は縮んでいくことになります。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

資本主義列強の『帝国主義』

上記の記事の続きだ。まず、ドイツではヴィルヘルム1世が即位し、オットー・フォン・ビスマルクがプロイセンの首相に任命され、『ドイツ帝国』が作られた。そしてイタリアも統一され、かつての『ローマ帝国』はヨーロッパに分散していた。この頃、資本主義列強は『帝国主義』に走っていた。

帝国主義

工業原料の産地や製造品の輸出先、国内資本の投資先を求め、植民地獲得競争に躍起になること。

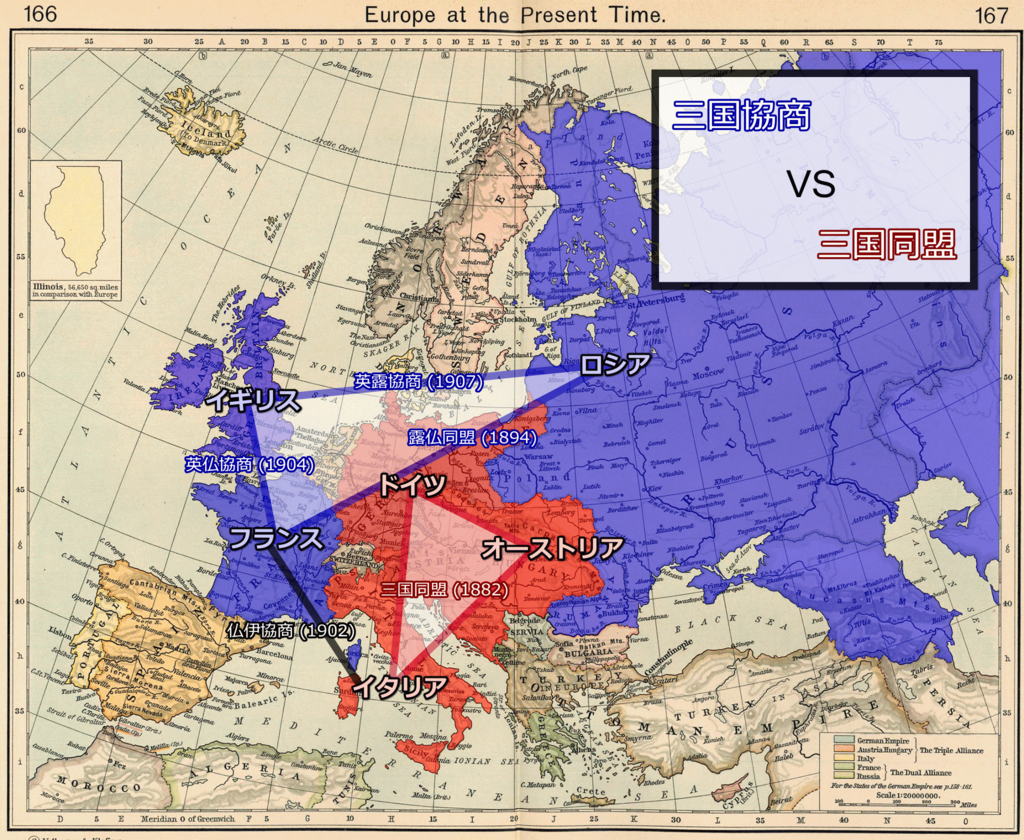

その理由は記事に書いたが、欧米列強は、それぞれ自国の事情に合う膨張政策を採用した。見事統一を果たし、列強の仲間入りをしたドイツやイタリアが、オーストリアと『三国同盟』を作ったり、イギリス、フランス、ロシアが『三国協商』を作ったりして、それぞれが利権争いとして対立する等、各国の政策の違いは対立の原因ともなってしまった。

イギリスとフランス

しかし、イギリスはフランスにとって最大のライバル国だった。ネルソンに『トラファルガーの海戦』で打ち負かされ、『大陸封鎖令』でナポレオンは、自分が制圧したヨーロッパの国々に、イギリスとの貿易を禁止させたわけだ。では、なぜイギリスとフランスはかつてライバルだったはずなのに、同盟を結ぶことになったのだろうか。その理由を見ていこう。

第二次産業革命

帝国主義の背中を押した『第二次産業革命』は、最初にイギリスで行われたそれとは、全く様相が違った。

| 産業革命 | 100個の商品を製造する機械を作った |

| 第二次産業革命 | 上の機械を100台作れる機械を作った |

もちろんこれによってすべて商品が売れればそれだけ利益は出るが、もし売れ残った場合は赤字になる。そういうプレッシャーも同時に生まれるようになってしまったのである。

植民地をもっと増やして商品を売らなければ!

そういう考えが、当時の資本主義国の頭をよぎっていたのである。そんな中、イギリスとフランスの勢いはけた違いだった。

植民地化させた国

| イギリス | 約70か国 |

| フランス | 約30か国 |

『世界の銀行』イギリス

イギリスのシティは世界金融の中心となり、『世界の工場』と言われたイギリスは『世界の銀行』と言われるようになり、フランスも成長途中のロシアなどに先行投資をし、『高利貸し帝国主義』とも言われたが、両国が帝国主義の代表国となって躍進した。

イギリスの帝国主義をリードしたのは、

- ベンジャミン・ディズレーリ(英国首相)

- セシル・ローズ(ケープ植民地首相)

- ジョゼフ・チェンバレン(イギリス、ソールズベリー内閣の植民相)

等である。

アフリカ『縦』断政策

ディズレーリがやったことは下記の記事に書いたが、『アフリカのナポレオン』とも言われたセシル・ローズで言えば、

イギリスは地球の表面を1センチでもとらなければならない。できることなら私は夜空に浮かぶ星さえも併合したい。

と言って、『アフリカ縦断政策』を推進し、アフリカでの植民地を広げた。彼は南アフリカでダイヤを掘り当て、ロスチャイルド家と組んでデ・ビアス社を設立し、ダイヤ世界産額の9割を独占し、アフリカの広大な地域を占領して、ローズの家(ローデシア)と名付けたほどだった。

チェンバレンはオランダ系のアフリカ国家だったトランスヴァール共和国とオレンジ自由国に侵略戦争(南ア戦争)を仕掛け、両国を支配。戦争が長期化し、イギリスの国力は少し低下してしまうことになるが、大英帝国領に組み込んで植民地政策を強化した。

ドイツを恨むフランス

1894年。『プロイセン=フランス戦争』で敗北したフランスは、ドイツ(プロイセン)に復讐したい気持ちに支配される人々で溢れていた。そんな中、ユダヤ人ドレフュス退位がドイツと通じたスパイ容疑で逮捕される。それは冤罪だった。しかし、真犯人が見つかった後も、軍は権威の失墜を恐れて知らないふりをする。『ドレフュス事件』である。

アフリカ『横』断政策

事件は結果的に無罪判決が下って解決するが、軍の威信は大きく傷つく。そのようにして不安定なフランスだったが、海外進出においては積極的で、イギリスの『アフリカ横断政策』に対抗し、モロッコから紅海沿岸のジブチまでを横につなぐ『アフリカ横断政策』(イギリスは縦断、フランスは横断)をとり、アジアでは、

- ベトナム

- カンボジア

- ラオス

のフランス領インドシナ連邦を成立させた。こうしてジリジリと列強は『アフリカ』へと詰め寄っていく中で、アフリカで大きな発見があった。イギリスが開拓したオーストラリアでは、1851年に金鉱が発見され、『ゴールドラッシュ』が始まったように、アフリカにも銅や金、そして『ダイヤモンド』が豊富に存在することがわかったのだ。

ベルリン会議

そこで、ベルギーがコンゴを私有地にして、『コンゴ自由国』としてそれらの資源を独占しようとするが、列強が黙っていなかった。ビスマルクが筆頭となり、『ベルリン会議』を開いて利害調整を行う。結果、

- 列強には先占権がある

- 実効支配する必要がある

- 支配の実績が必要

といった条件を出して、アフリカの領土は『早い者勝ち』状態となった。

ファショダ事件

この時、『アフリカ縦断政策のイギリス』と『アフリカ横断政策のフランス』は、スーダンのファショダで接触し、一触即発となった(ファショダ事件)。しかし、フランスの敵はあくまでもドイツだったため、イギリスに一歩譲り、衝突は免れた。

冒頭に、イギリス、フランス、ロシアが『三国協商』を作ったと書いたが、この時の譲歩がきっかけとなり、かつてライバル国だったイギリスとフランスの距離は縮んでいったのである。

その頃のロシア

そして上記の流れを汲んだ後のロシアは、フランスドイツとともに『三国干渉』で日本に圧力をかけ、遼東半島を清に返還させた。その後、冒頭の記事に書いたように1900年、『義和団事件』が起きるが、それを機にロシアは満州を軍事占領する。ロシアは着々と自国の領土を拡大しようとしていた。1902年、そんなロシアをよく思わなかった日本は、イギリスと『日英同盟』を結び、そこにアメリカも参入。日本とイギリスは、ロシアの勢力拡大を拒絶した。

60年以上続いたヴィクトリア女王の時代から、イギリスはその長男のエドワード7世(在位:1901年1月22日 – 1910年5月6日)の時代へと移っていた。彼の治世はわずか10年だったが、

- フランス、ロシアと『三国協商』を締結

- ロシアの極東南下に備え『光栄ある孤立』を棄てて『日英同盟』を締結

- ドイツ帝国主義政策に対抗して『英仏協商』、『永露協商』を締結

する等して、次の時代に備えていた。そこから日本とロシアは本格的な戦争を始めるわけだ。『日露戦争』である。

1年7か月の間行われた日露戦争で、日本は常備兵力約20万人のところ、100万人を超える兵力を動員し、大きな損害を被ったが何とか強国ロシアに勝利した。日本の勝利は、列強の植民地支配に抵抗していたアジア各国にとって、あまりにも大きなニュースだった。だが、この日露戦争というのは、本当に『日本が強かったから勝ったのか』というと、首をかしげる人が多い。そのときロシアは、『第一次ロシア革命』、つまり国内での内乱によって、体力を消耗していた。つまり、『戦争どころではなかった』のだ。

そこまでは記事に書いたが、その『第一次ロシア革命』の原因となったのが、『血の日曜日事件』だった。当時のロシア皇帝ニコライ2世(在位1894年11月1日 – 1917年3月15日)は日露戦争で起こった国内のデモ活動を抑えるのに必死だった。そして1905年1月9日、事件は起こった。ニコライ2世がデモの民衆に対し、一斉銃撃を命じたのだ。この事件で2000人もの死者が出て、ロシアは一時騒然となった。

更に、それで騒動が収まると思いきや、逆効果。むしろこの事件を境に暴動や反乱が頻発するようになり、国を信用できないと考えた労働者や農民たちが『ソヴィエト』という自治組織を各地で結成し、政府によらない独自の政治を目指すようになる。日露戦争の背景にはこうした事実も存在していたのだ。

ニコライ2世は皇太子時代に日本で暗殺されかけ、30代で日露戦争、その後に第一次世界大戦、二月革命、十月革命と、波乱万丈な人生を送り、最後は革命派に家族ともども銃殺されてしまった。そして彼は『ロシア最後の皇帝』となったのである。ロシアはその後『ソビエト連邦(1922年 – 1991年)』へと移り変わっていくことになる。

そして日露戦争と血の日曜日事件(1905年)の10年後、ボスニアの州都サライェヴォにて、ある戦争の原因が作られることになる。それこそは、ここで見てきた『三国同盟』や『三国協商』といった巨大な同盟国家たちを巻き込んで引き起こされた、『第一次世界大戦』であった。

関連記事

論点構造タグ

#第二次産業革命と帝国主義

#過剰生産プレッシャーと植民地依存

#アフリカ縦断政策(英)と横断政策(仏)

#ベルリン会議と「早い者勝ち」アフリカ分割

#ファショダ事件と英仏接近

#三国同盟 vs 三国協商の包囲網

#ロシア南下・三国干渉・義和団・日英同盟

#日露戦争と第一次ロシア革命(血の日曜日)

#同盟網が作る緊張構造 → 第一次世界大戦への地ならし

問題提起(一次命題)

「第二次産業革命による“作りすぎプレッシャー”が、

なぜ各国を帝国主義・植民地獲得競争へと駆り立て、

その結果として三国同盟と三国協商という巨大な同盟ブロックを生み、

最終的に第一次世界大戦へつながる“緊張構造”を作り上げてしまったのか。」

因果構造(事実 → 本質)

- 【第二次産業革命 → 帝国主義への背中押し】

- 第一次産業革命:

- 「100個の商品を作る機械」を作った段階。

- 第二次産業革命:

- 「その機械を100台作れる機械」を作ってしまう段階。

- 結果:

- 生産力が爆発的に増加。

- 売れれば儲かるが、売れ残れば即赤字というプレッシャー。

→ 「もっと市場が欲しい」「もっと原料が欲しい」「もっと投資先が欲しい」

= 植民地を求める帝国主義へ。

- 第一次産業革命:

- 【英仏の帝国主義:世界の銀行 vs 高利貸し帝国主義】

- イギリス:

- 「世界の工場」から「世界の銀行」へ。

- シティが世界金融の中心、約70か国を植民地化。

- フランス:

- 約30か国を植民地化。

- 成長途上のロシアなどに先行投資 → 「高利貸し帝国主義」とも。

→ 両国とも、第二次産業革命の“出口”として帝国主義を選択。

- イギリス:

- アフリカ分割:縦断 vs 横断のぶつかり合い

- イギリス:アフリカ縦断政策

- 南北一直線(ケープ〜カイロ)を狙う。

- ディズレーリ・セシル・ローズ・チェンバレンらが推進。

- セシル・ローズ:「星さえも併合したい」レベルの野心。

- 南アでダイヤを掘り当て、デ・ビアス社で世界産額の9割を独占。

- ローデシア(ローズの家)と自分の名をつけるほど占領。

- 南ア戦争(ボーア戦争)でオランダ系国家を併合し、帝国を拡張するが、国力は消耗。

- フランス:アフリカ横断政策

- モロッコ〜ジブチ(紅海)を東西に結ぶ帯を狙う。

- アジアではベトナム・カンボジア・ラオスをまとめて仏領インドシナに。

→ アフリカで南北(英)と東西(仏)の線が交差し、利害が直衝。

- イギリス:アフリカ縦断政策

- ベルリン会議:アフリカ分割のルール化

- ベルギーがコンゴを「私有地(コンゴ自由国)」にしようとすると、列強が反発。

- ドイツのビスマルクがベルリン会議を主導。

- 決定事項:

- 列強には「先占権」がある。

- 「実効支配」「支配の実績」が必要。

→ アフリカの領土は「早い者勝ち」へ。

列強はスピード勝負で植民地化を加速。

- ファショダ事件(1898):英仏衝突のはずが“和解のタネ”に

- 英:南北ライン拡張 → スーダンのファショダへ。

- 仏:東西ライン拡張 → 同じくファショダへ。

→ 現地で軍同士が接触し、一触即発。 - しかし仏にとって「真の敵」はドイツ。

→ イギリスに一歩譲る形で退却。 - この譲歩をきっかけに、

かつてライバルだった英仏間に「距離が縮まる」下地ができる。

→ のちの英仏協商・三国協商の伏線。

- 三国同盟 vs 三国協商:ヨーロッパを二分する同盟構造

- 三国同盟(1882):

- ドイツ

- イタリア

- オーストリア

- 三国協商:

- イギリス

- フランス

- ロシア

→ 帝国主義の利権争いが、「二大同盟ブロック」の対立構図として固定化。

- 三国同盟(1882):

- ロシアの動き:東方問題と極東進出

- 東欧・バルカンでは南下政策でオスマン帝国と衝突(東方問題)。

- アジアでは:

- 三国干渉で日本に圧力をかけ、遼東半島を清に返還させる。

- 義和団事件をきっかけに満州を軍事占領。

→ ロシアの勢力拡大に対し、日本は警戒し、

1902年にイギリスとの日英同盟を締結(ここにアメリカも接近)。

- 日露戦争と第一次ロシア革命:内乱が外戦に影響

- 日露戦争(1904〜1905):

- 日本は常備兵約20万に対し、総動員100万超という無理をして勝利。

- しかしロシアは、国内で第一次ロシア革命が進行中。

→ 「戦争どころではない」状態での対日戦。

- 血の日曜日事件(1905.1.9):

- ニコライ2世がデモ隊に一斉射撃を命じ、約2000人が死亡。

→ 暴動・反乱が各地に拡大。

→ 政府不信の民衆が「ソヴィエト」という自治組織を各地で結成。

→ 日露戦争のロシア側敗因の一部は、国内崩壊にあった。

- ニコライ2世がデモ隊に一斉射撃を命じ、約2000人が死亡。

- 日露戦争(1904〜1905):

- ニコライ2世の“最後の皇帝”としての転落と時代の転換点

- 日本で暗殺未遂(皇太子時代)、

日露戦争、第一次ロシア革命、第一次世界大戦、二月革命、十月革命。 - 最後は家族と共に銃殺され、「ロシア最後の皇帝」に。

- ロシアはソビエト連邦へ移行。

- 日本で暗殺未遂(皇太子時代)、

- 三国同盟/三国協商 → サライェヴォ → 第一次世界大戦

- 日露戦争・第一次ロシア革命から約10年後、

ボスニアの州都サライェヴォでの事件(オーストリア皇太子暗殺)を契機に、

すでに張り巡らされていた三国同盟・三国協商の同盟網が一斉に作動。

→ 地方紛争が、ヨーロッパ全体戦争=第一次世界大戦へ。

- 日露戦争・第一次ロシア革命から約10年後、

価値転換ポイント

- 【「たくさん作る」から「売り先のために戦う」へ】

- 技術進歩=誇らしい、ではなく、

過剰生産 → 市場・原料・投資先の争奪戦 → 植民地獲得競争へ。

- 技術進歩=誇らしい、ではなく、

- 【ライバル関係から“共通の敵”を意識した協調へ】

- 英仏:百年戦争・ナポレオン戦争以来の宿敵関係。

- しかし19世紀末には「ドイツの台頭」が共通の脅威となり、

ファショダ事件で譲り合いを選択 → 協商関係へ。

- 【外に敵を作ることで、内政不満をそらす帝国主義】

- 不況・格差・政治不信が高まると、

「植民地」「対外戦争」が“ガス抜き”として使われる。

→ 国民の目線を国内の問題から外へ逸らすカモフラージュ。

- 不況・格差・政治不信が高まると、

- 【同盟=安心のための網 → 一発で燃え広がる導火線に】

- 三国同盟も三国協商も、「孤立を避けるため」の保険。

- しかし、それが逆に「一箇所で火がついたら全体が燃える」構造を作った。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- ドイツ帝国・イタリア統一(1870–71)

- 第二次産業革命 → 帝国主義と植民地競争

- ベルリン会議 → アフリカ分割ルール化

- ファショダ事件 → 英仏接近

- 三国同盟(三独伊墺)と三国協商(英仏露)の成立

- 三国干渉・義和団事件・日英同盟 → 日露戦争

- 第一次ロシア革命(血の日曜日) → ソヴィエト誕生 → ロシア帝政崩壊

- サライェヴォ事件 → 第一次世界大戦

【心理レイヤー】

- 資本家・政府:

- 「売れなければ破滅」という恐怖。

- 「自国の遅れ」「他国の台頭」への焦り。

- 民衆:

- 構造的不況・失業・格差への不満。

- 植民地戦争・対外膨張への一時的興奮と、その後の疲弊。

- 指導者(エドワード7世・ヴィルヘルム2世・ニコライ2世など):

- 危機感と虚栄心の両方を抱えた、同盟・軍拡競争への傾斜。

【社会レイヤー】

- 欧州列強社会:

- 産業資本・金融資本と軍事・外交が一体化した「帝国システム」。

- 植民地社会:

- 自決権を奪われた地域が資源供給地・市場・投資先として組み込まれる。

- ロシア・日本など半周辺:

- 欧米列強に対抗するために近代化と軍事化を急ぐが、その過程で内政矛盾が顕在化。

【真理レイヤー】

- 「安全保障のための同盟」が、

長期的には「戦争を不可避にする仕掛け」になることがある。 - 技術進歩や生産力の向上は、

倫理・政治・分配のバランスが取れないとき、

戦争・植民地支配・大虐殺に直結しうる。

【普遍性レイヤー】

- どの時代でも、「外部に敵を作る」ことで内部の問題から目を逸らす政治は繰り返される。

- ブロック同盟(陣営化)は、

小さな事件が大きな戦争に転化しやすい構造を生む。 - 生産力のジャンプ(革命)は、

ほぼ必ず外部世界への“拡張”という形で政治を動かす。

核心命題(4〜6点)

- 第二次産業革命による過剰生産と資本の圧力が、列強を「原料・市場・投資先」を外部に求める帝国主義へと押し出し、その舞台としてアフリカとアジアが選ばれた。

- イギリスのアフリカ縦断政策とフランスのアフリカ横断政策、ベルリン会議による「早い者勝ち」のルール化は、アフリカを“列強の陣取りゲームの盤上”に変え、その過程で英仏の対立と接近(ファショダ事件)を同時に進行させた。

- ドイツ・イタリア・オーストリアの三国同盟と、イギリス・フランス・ロシアの三国協商は、各国の帝国主義的利害をブロック構造として固定し、局地的な対立が世界規模の戦争へ拡大しやすい“緊張構造”を生んだ。

- ロシアは東方問題・南下政策から極東進出へと軸を移し、三国干渉・義和団事件・満州占領を経て日露戦争に突入したが、その裏では第一次ロシア革命・血の日曜日事件など、内政崩壊が進行していた。

- 日露戦争における日本の勝利は、単なる軍事力の優劣ではなく、ロシア国内の革命的混乱と指導部の崩壊によって支えられており、帝国が内側から腐食したときに外戦に弱くなるという構造を示している。

- 三国同盟と三国協商が張り巡らされた世界で、サライェヴォの一発が第一次世界大戦へと連鎖したように、「安全保障」「覇権」「市場」の絡み合いは、一度緊張構造が完成してしまえば、小さな火種でも全体戦争に発展し得る危うさを常に孕んでいた。

引用・補強ノード

- 第二次産業革命の比喩

- 「100個作る機械」と「その機械を100台作る機械」の差。

- セシル・ローズの発言

- 「星さえも併合したい」と語るほどの帝国主義的野心。

- ベルリン会議の原則

- 先占権・実効支配・支配実績という「早い者勝ち」のルール化。

- ファショダ事件

- 英仏がスーダンで接触しつつも、フランスがドイツを優先して譲歩したことで、英仏接近の契機になった事件。

- ドレフュス事件

- フランス軍の権威失墜と、国内の不安定さの象徴。

- 日英同盟・日露戦争・血の日曜日事件・第一次ロシア革命

- ロシアの外戦と内乱の連動、帝政崩壊への道。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

第二次産業革命が引き起こした帝国主義と植民地競争が、

アフリカ分割・ファショダ事件・ベルリン会議を経て、

三国同盟と三国協商という二大ブロックを形成し、

ロシアの南下政策・極東進出・日露戦争・第一次ロシア革命などを巻き込みながら、

第一次世界大戦への巨大な緊張構造を作り上げていくプロセス。

文脈:

- 歴史状況:ドイツ帝国・イタリア統一後の列強体制、第二次産業革命と帝国主義、アフリカ分割、東アジア進出、日清・日露戦争、ロシア革命、第一次世界大戦。

- 思想系統:資本主義の過剰生産問題、帝国主義論、勢力均衡、ナショナリズム、反帝国主義運動。

世界観:

- 技術・資本・安全保障が絡み合って巨大な構造を作るとき、

個々の国家や指導者の意思を超えて、

戦争が“起こりやすい世界”が形成されてゆく。 - その中で、どこまで「内政の問題」と「外部への膨張」を切り離せるかが、

長期的な平和の可能性を左右する。

感情線:

- 列強の「もっと売らなければ」という焦燥。

- 植民地化される側の、言葉にならない怒りと搾取の痛み。

- ロシア国内のデモ隊が銃撃されたときの絶望と、その後の自律的なソヴィエト形成の希望。

- アジアで、日露戦争のニュースがもたらした一瞬の高揚と、その後の現実。

闘争軸:

- 列強 vs 植民地世界(帝国主義 vs 被支配世界)。

- 三国同盟 vs 三国協商(ブロック vs ブロック)。

- 内政改革を求める民衆 vs 外戦で“ごまかそう”とする政府。

- 技術・生産力の飛躍 vs 倫理・政治の未整備。