ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

義弟や母、妻など自分の気に入らない存在はことごとく抹殺し、ついにはローマに火を放ったと言われたネロ。

ネロはその放火の犯人を台頭してきた『キリスト教信者』たちのせいにし、大量虐殺してしまいました。更に、金を浪費し、自分の為に『黄金宮殿』を建設し、金箔、宝石、真珠を散りばめた大豪邸を作りましたが、最後にはそうした悪行がたたって反乱が起き、『人民の敵』と定められます。しかし、それよりもひどいのがカラカラ。弟と、その側近や友人等、およそ2万人を処刑してしまい、即位の翌年212年に『アントニヌス勅令』を発布し、ローマ帝国内の自由民に市民権を与え、増税を試みるも、結局彼はネロよりもひどい『ローマ史上最悪の暴君』と言われ、うまくいきませんでした。

50年間に26人の皇帝が乱立した『軍人皇帝時代』に突入したローマ帝国は、何をやってもうまくいかず、衰退しつつありました。253年からの皇帝ウァレリアヌスは、その中で最も不運で、東方遠征時に、ペルシャ王の捕虜となり、2年余り屈辱的な日々を強いられます。ペルシャのササン朝第2代王シャープール1世はローマ軍を撃破する力を持っていて、彼を乗馬の踏み台にし、奴隷として扱います。そして死後は皮を剥がされ、赤く染め、見せしめに神殿に飾られました。これが、彼がローマ皇帝で最も不運だったと言われる理由です。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

ローマ帝国と宗教問題

上記の記事の続きだ。アウグストゥスの養子である、第2代ローマ帝国皇帝ティベリウスの時代にイエス・キリストが生まれ、そして彼の死後パウロが『キリスト教』を作った。そしてローマ帝国はその後、『五賢帝』の時代に突入する。

ローマ五賢帝

| ネルウァ | 第12代皇帝 | 96~98年 |

| トラヤヌス | ネルウァ=アントニヌス朝の第2代皇帝 | 98~117年 |

| ハドリアヌス | 第14代皇帝 | 117~138年 |

| アントニヌス=ビウス | ネルウァ=アントニヌス朝の第4代皇帝 | 86~161年 |

| マルクス=アウレリウス | ネルウァ=アントニヌス朝の第5代皇帝 | 121~180年 |

その前に確認しておく流れがある。ローマ帝国は、それを作る過程で問題が起こる。ローマ帝国は紀元前800年頃から作られ始めるわけだが、その帝国の中には様々な国家や民族があるわけである。そうなると当然、それぞれが持っている宗教観に違いが出てくる。

俺の神が正しい!

いや俺の神だね!

馬鹿野郎!俺の神だよ!

上記の記事に書いたように、各地域には様々な神話や宗教があった。したがって、一つにまとまらない。最初は力づくでまとめていたがそれには限界があり、どうしても帝国をまとめるために『優秀な宗教』の存在が必要だった。

キリスト教の存在

当時、宗教の存在は政治や経済よりもはるかに重要な位置づけにあったので、それを見つけて人間をまとめることは、必要不可欠なことだった。そこで、帝国のすべての人々が納得するような『優秀な宗教』を探した。

- 奴隷や市民が来世を信じ、現世の苦痛を受け入れて不平不満を言わないようにする

- 将来は平等で幸福な社会が来ることを提示する

- 憎悪と対立に満ちたこの社会に共存と和解を求める『平和と愛』を強調する

このような条件をクリアした『優秀な宗教』を探し、そしてたどり着いたのが『キリスト教』だった。これによってキリスト教はローマ帝国の国教となり、多くの人に受け入れられ、世界宗教へと発展していった。

これによってキリスト教はローマ帝国の国教となり、多くの人に受け入れられ、世界宗教へと発展していった。

これによってキリスト教はローマ帝国の国教となり、多くの人に受け入れられ、世界宗教へと発展していった。

それが、以上の記事にも書いた『ローマ帝国と宗教の問題』である。だが、ローマ帝国の国教にキリスト教が選ばれるのはまだまだ先なのだ。313年の、ローマ帝国の皇帝コンスタンティヌス(在位:306年-337年)が『ミラノ勅令』を発布し、初めて国教として認められるのである。そして、ローマ帝国の国教にキリスト教が選ばれるのは、この『五賢帝』の最後の一人、マルクス・アウレリウスの死も、大きく影響しているのである。

暴君ネロのキリスト教徒虐殺

例えば、五賢帝時代に突入する前に『ネロ』という第5代の皇帝がいた。

彼は17歳で皇帝に即位するが、政治に興味がなく、ギリシャ文化にかぶれたり、芸術家気どりをするお坊ちゃまだった。徐々にわがままが暴走化し、傲岸不遜に陥るネロは、義弟や母、妻など自分の気に入らない存在はことごとく抹殺し、ついにはローマに火を放ったと言われている。

だが、ネロはその放火の犯人を台頭してきた『キリスト教信者』たちのせいにし、大量虐殺してしまった。更に、金を浪費し、自分の為に『黄金宮殿』を建設し、金箔、宝石、真珠を散りばめた大豪邸を作ったが、最後にはそうした悪行がたたって反乱が起き、『人民の敵』と定められ、ローマを脱出するも、自殺する。このネロの時代にはまだ、キリスト教は世に認められていないことがわかるわけだ。

五賢帝時代

そしてローマは『五賢帝』時代に突入する。まず、たったの18か月しか皇帝の座にいなかったネルウァだが、彼の功績は大きかった。そのネロや、ドミティアヌス等の暴君にも仕えていた経験も手伝ったのか、彼から『五賢帝時代』が始まっていく。トラヤヌスは、元老院から『最善の元首』の称号を得た、エネルギッシュな人物だった。優れた軍人でもあった彼は、積極的に対外政策をし、帝国の領域を拡大するなどして、ローマ帝国に貢献した。

ハドリアヌスは、平和主義者で、戦争を好まなかった。彼は、美青年を愛し、美しい少年アンティノオに魅せられた。ある日アンティノオが不慮の死を遂げると、ハドリアヌスは彼を神格化して祭儀を行ったうえ、『アンティノポリス』という街まで作った。彼は『ハドリアヌスの長城』を作り、強固な城壁を築き、辺境地の防衛に貢献するが、アンティノオが死んだ後は性格が荒れ、ユダヤの反乱が起きたときは、反逆者たちを虐殺した。

アントニウス・ピウスの23年間は、ローマが最も安定した時代で、外に出て戦う必要もなかった。『ピウス』というのは『敬虔なる者』という意味で、『人類の父』という称号も得た彼も、多くの人から愛されたようだ。

『最後の善なる皇帝』マルクス・アウレリウス

そして『五賢帝』の最後の皇帝、マルクス・アウレリウスの時代に突入する。『哲人皇帝』と言われた彼は、哲学者たる一面を持っていた。

『最後の善なる皇帝』とも言われた彼の存在は大きく、マルクス・アウレリウスが死んだことで、ローマ帝国は長い間混沌の闇に陥る。そして、哲学ではなく『神』を求めるようになるのだ。

『最後の善なる皇帝』の異名を持っていた。

セウェルス期

その後、193年から211年には軍人皇帝のセウェルスが占星術で物事を決める等するが、彼の時代にはもはやローマは滅亡の途を辿っていた。

『ローマ史上最悪の暴君』カラカラ

そして、彼の息子カラカラが皇帝に就くが、ネロ同様、彼には暴君としての一面があった。セウェルスが死んだ後、弟と、その側近や友人等、およそ2万人を処刑してしまったのだ。即位の翌年212年に『アントニヌス勅令』を発布し、ローマ帝国内の自由民に市民権を与え、増税を試みるも、結局彼はネロよりもひどい『ローマ史上最悪の暴君』と言われ、うまくいかなかった。

軍人皇帝時代

そして3世紀の中盤から、50年間に26人の皇帝が乱立した『軍人皇帝時代』に突入する。この時代は何をやってもうまくいかず、ローマ帝国は衰退しつつあった。

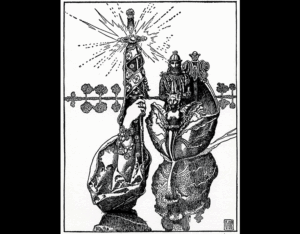

ウァレリアヌスの悲劇

253年からプブリウス・リキニウス・ウァレリアヌスは、その中で最も不運だった。息子ガリエヌスと共同統治をおこなうが、東方遠征時に、ペルシャ王の捕虜となり、2年余り屈辱的な日々を強いられ、最後にはそのまま死亡してしまったのである。

このペルシャのササン朝第2代王シャープール1世はなかなかのエネルギッシュな人間で、強力な軍隊を誇り、ローマ軍との戦いに勝利する等して、勢力を上げていた。ローマの戦士約1万人を捕虜にし、国内のインフラ整備に使役したのだ。ウァレリアヌスは捕虜となった後は最悪の扱いを受けた。乗馬の踏み台にし、奴隷として扱う。そして死後は皮を剥がされ、赤く染め、見せしめに神殿に飾られた。これが、彼がローマ皇帝で最も不運だったと言われる理由である。

もう一度見てみよう。

『最後の善なる皇帝』の異名を持っていた。

ローマ帝国は『五賢帝時代』、そして『軍人皇帝時代』を経て、ついにキリスト教を国教へと定めるのである。だが、それにつながる『ミラノ勅令』が発布される前に、まだ一つ大きな壁があった。

関連記事

論点構造タグ

- #ローマ帝国と宗教統合問題

- #キリスト教採用の条件

- #五賢帝と「最後の善なる皇帝」

- #暴君ネロとカラカラ

- #軍人皇帝時代と帝国の劣化

- #ウァレリアヌスの屈辱とローマの転落感

- #哲学から神へのシフト

問題提起(一次命題)

- ローマ帝国は、なぜ数多の神話・宗教が混在する巨大帝国を、最終的に「キリスト教」という一つの宗教でまとめようとしたのか。

- 「五賢帝の黄金期」から「軍人皇帝時代の混沌」へと転落していく中で、人々の心に何が起き、なぜ哲学ではなく「神(キリスト教)」が求められるようになったのか。

- ネロやカラカラのような暴君、ウァレリアヌスのような悲劇の皇帝の存在は、ローマ帝国とキリスト教の結合にどんな意味を持っていたのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 多神教帝国の統治問題 → 「優秀な宗教」探し

- 事実:ローマ帝国はアケメネス朝後継として、エジプト神話・ギリシャ神話・ケルト・北欧…など多様な宗教を抱えた巨大帝国になった。

- 本質:軍事力だけでは長期統治が難しく、「帝国内のあらゆる民族が納得しうる精神的基準=宗教」を求めざるを得なかった。

- キリスト教が選ばれた理由:支配にとって「都合のよい善」

- 事実:ローマは次のような条件を満たす宗教を探し、やがてキリスト教に注目する。

- 奴隷・市民が来世を信じて現世の苦痛を受け入れ、不平不満を抑える。

- 将来の平等・幸福な世界を約束する。

- 憎悪と対立が渦巻く社会に「愛と和解」を唱える。

- 本質:キリスト教は、「被支配層の心をなだめ、支配層にも倫理的正当性を与える」という意味で、帝国運営上きわめて“優秀”な宗教モデルだった。

- 事実:ローマは次のような条件を満たす宗教を探し、やがてキリスト教に注目する。

- ネロの暴虐とキリスト教徒虐殺 → 宗教迫害の前史

- 事実:ネロは母や妻を殺し、放火疑惑をキリスト教徒に押し付け、残酷な迫害を行った。黄金宮殿など自身の贅沢の象徴も建てたが、反乱により自殺。

- 本質:キリスト教は当初、帝国秩序を乱す「危険な新興宗教」とみなされ、暴君のスケープゴートとして使われた。

- 五賢帝時代:外から見れば黄金期、内面では空洞化の予兆

- 事実:

- ネルウァ:暴君の後始末役として即位し、五賢帝時代の起点を作る。

- トラヤヌス:軍事的拡張で帝国領土を最大化、「最善の元首」と称される。

- ハドリアヌス:辺境防衛(ハドリアヌスの長城など)と平和志向、美少年アンティノオの神格化など、人間的葛藤も抱える。

- アントニヌス・ピウス:戦争のない安定期、「人類の父」と称される。

- マルクス・アウレリウス:哲人皇帝、「最後の善なる皇帝」と呼ばれる。

- 本質:政治的には名君ぞろいで安定していたが、「哲学的努力で世界を支えようとする試み」がマルクス・アウレリウスでピークに達し、その死後は支え手を失う。

- 事実:

- 「最後の善なる皇帝」の死 → 混沌と「光」への渇望

- 事実:マルクス・アウレリウスの死後、ローマ帝国は長い混乱期へ。

- 本質:理性・哲学・善意による統治が終わり、暴君・無能・軍人皇帝が続くなかで、人々は「自分や皇帝の徳」に期待できなくなり、「超越的な神」に救いを求め始める。

- セウェルス期とカラカラの暴虐 → 帝国秩序の劣化

- 事実:セウェルスは占星術を多用し、すでに「迷信」に頼る政治が見え始める。その子カラカラは弟とその側近・友人ら2万人を処刑し、アントニヌス勅令で自由民全員に市民権を与え増税を図ったが、暴君として悪名を残した。

- 本質:秩序維持のための法・制度が、「税・処刑・恐怖」でしか機能しなくなり、帝国は「外から見える威容」と「内側の腐敗」とのギャップを広げていく。

- 軍人皇帝時代:50年で26人の皇帝 → 安定の完全崩壊

- 事実:3世紀中盤、短命皇帝が乱立。軍団が皇帝を立て、また殺すというサイクルを繰り返す。

- 本質:皇帝位が「軍事的奪取の対象」となった結果、「皇帝=安定の源」というローマ的物語が崩壊し、人々は世俗権力に希望を持てなくなる。

- ウァレリアヌスの悲劇:皇帝が敵国の踏み台・見せしめに

- 事実:ウァレリアヌスはササン朝ペルシャのシャープール1世に捕らえられ、乗馬の踏み台として扱われ、死後は皮を剥がされ赤く染められ、神殿に飾られた。

- 本質:「世界の主」であるはずのローマ皇帝が、敵国の「奴隷・踏み台」に落ちるという象徴的事件は、「ローマ神話の崩壊」として人々に深い衝撃を与えた。

- 哲学から神へ:心の依拠点のシフト

- 事実:

- マルクス・アウレリウス以前:ストア哲学など、人間の理性と徳目による自己統治が重視される。

- 彼の死後:哲学的秩序を支える皇帝がいなくなり、混乱と暴君の時代に移行。

- 人々は「善き皇帝」や「哲学的生き方」だけでは世界を支えられないと感じ、キリスト教などの超越的救済宗教に惹かれる。

- 本質:政治的・倫理的モデルが壊れたとき、人は「人間を超えた意味付け」を求める。その受け皿がキリスト教となった。

- 事実:

価値転換ポイント

- 「ローマ皇帝=尊敬される存在」 → 「ローマ皇帝=恐怖と嘲笑の対象」

- ネロ・カラカラ・軍人皇帝・ウァレリアヌスの悲劇を通じ、皇帝像は大きく劣化し、「皇帝の権威そのもの」が信頼喪失に向かった。

- 「哲学による統治」 → 「神による救済への期待」

- マルクス・アウレリウスの死は「最後の善なる皇帝」だけでなく、「哲学的統治の終わり」を意味し、人々は理性よりも「信仰と救済」に心の軸足を移していく。

- 「ローマの軍事的無敵神話」 → 「皇帝が踏み台にされる現実」

- ウァレリアヌスの屈辱は、「ローマは神々に選ばれた特別な国」という物語を決定的に壊し、帝国内部に虚無感と不安を広めた。

- 「キリスト教=危険な少数派」 → 「帝国の精神的インフラ候補」

- ネロ時代には迫害対象だったキリスト教が、軍人皇帝時代の混沌を経て、「絶望する民衆がすがる光」として認識され始める。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- ティベリウス時代:イエスの登場と処刑、パウロによるキリスト教の始動。

- 五賢帝時代:ネルウァ〜マルクス・アウレリウスの安定と繁栄。

- 哲人皇帝マルクス・アウレリウス死後:混沌と「善なる皇帝不在」の闇。

- セウェルス期〜カラカラ:暴君性と制度の劣化。

- 軍人皇帝時代:短命皇帝乱立、帝国の慢性的不安定。

- ウァレリアヌス捕縛事件:ローマ威信の崩壊。

- その後:コンスタンティヌスのミラノ勅令(313)へと向かう前夜。

【心理レイヤー】

- 市民・兵士:かつての「ローマの誇り」から、「また皇帝が変わる」「誰を信じれば」という疲弊と絶望へ。

- 被支配層・奴隷:現世の不公平にうんざりし、「来世の救い・平等」を強く求める。

- 皇帝たち:ネロ・カラカラのような自己肥大と恐怖、ウァレリアヌスのような無力感。

- インテリ層:哲学にすがりつつも、現実の政治がそれに追いつかないことへの虚しさ。

【社会レイヤー】

- 戦争と反乱の連続で経済基盤が疲弊し、都市・農村ともに不安定化。

- 軍隊の忠誠が「国家」ではなく「個々の将軍」に向き、皇帝位が軍事的獲物になる。

- 宗教的ニーズが「伝統神話」から「個人救済・平等・愛」を強調する新宗教へとシフト。

【真理レイヤー】

- 権力・軍事・哲学がどれほど磨かれても、「真理(愛・神)から逸れた支配」は長続きしない。

- 「善なる皇帝」個人に頼る政治は、その人がいなくなった瞬間に崩れ、より普遍的な価値(愛・赦し・共存)を土台とする宗教に人々の心が流れる。

- 苦しむ人々が「光」を求めるのは自然な反応であり、その方向に真理=愛=神のメッセージがあったとき、宗教は爆発的な浸透力を持つ。

【普遍性レイヤー】

- 安定したリーダーシップが途絶え、暴君や無能が続くとき、社会は「制度への信頼」から「超越的なものへの信頼」へとシフトしやすい。

- 経済危機・安全保障不安・政治腐敗・倫理の崩壊は、どの時代でも「新しい宗教・思想」の登場条件を整える。

- 「黄金期」と呼ばれる時代のあとにくる長い沈降と宗教的転換は、他の文明(中国・イスラム世界など)でも繰り返されるパターンである。

核心命題(4〜6点)

- ローマの五賢帝時代は、政治と哲学による「最後の善なる統治」のピークであり、その崩壊が人々に「哲学ではなく神」を求めさせる土壌をつくった。

- ネロ・カラカラ・軍人皇帝・ウァレリアヌスの悲劇などが積み重なり、ローマ皇帝への信頼とローマ神話は崩壊し、人々は「この世界の権力」ではなく「超越的な救済」を求めるようになった。

- キリスト教は、ローマ帝国の支配戦略としても、苦しむ民衆の希望としても「双方の条件を満たす宗教」として選ばれ、迫害対象から国教へと転じた。

- ローマ帝国の栄光と醜さを貫いて見たとき、「真理(愛・神)からどれだけ逸れていたか」が、暴君・悲劇の皇帝・軍人皇帝時代・宗教転換を通して露わになっていく。

引用・補強ノード

- ネロ

- 役割:第5代皇帝として、放火疑惑・キリスト教徒虐殺・黄金宮殿建設など、暴君像の原型を作った人物。

- ネルウァ〜マルクス・アウレリウス(五賢帝)

- 役割:ローマ帝国の政治的・軍事的・哲学的ピークを形作り、黄金期を演出した名君たち。

- マルクス・アウレリウス

- 役割:「最後の善なる皇帝」「哲人皇帝」として、哲学による自己統治・帝国統治を体現した人物。

- セウェルス・カラカラ

- 役割:占星術・増税・大量処刑などを通じて、帝国後期の迷走と暴君化の象徴となった親子。

- ウァレリアヌスとシャープール1世

- 役割:ローマ皇帝がペルシャ王に踏み台にされ、皮を剥がされるという「ローマ神話崩壊」の象徴的コンビ。

- コンスタンティヌス(ミラノ勅令)

- 役割:この記事の先に控える「キリスト教公認・国教化」の直接的な実行者。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

- ローマ五賢帝時代から軍人皇帝時代への変遷を通じて、ローマ帝国の内部崩壊とキリスト教受容の必然性を浮かび上がらせる。

文脈:

- カエサル・アウグストゥス・ティベリウス時代 → イエス登場とキリスト教の芽生え → 五賢帝の黄金期 → 暴君と軍人皇帝の混沌 → ウァレリアヌスの悲劇 → コンスタンティヌスによるキリスト教公認へ至る長い流れの中間点。

世界観:

- 政治・軍事・哲学だけでは支えきれなくなった帝国が、「優秀な宗教=キリスト教」を必要とし、民衆もそれを求めるようになったという、構造と心の両面からの歴史観。

感情線:

- 栄光のローマを誇りに思う感情と、暴君・敗北・屈辱に対する失望。

- 最後の善なる皇帝がいなくなった後の、民衆の虚無と「光」への渇望。

- 迫害されていたキリスト教が、ゆっくりと「希望の言葉」として根を張っていく過程。

闘争軸:

- 善なる皇帝・哲学的統治 vs 暴君・軍事専制。

- 多神教的ローマ世界 vs 一神教キリスト教。

- 帝国中心の繁栄物語 vs 周縁の苦しみ・絶望の物語。