ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

5650万人以上いた中国の人口は、この三国時代で800万人にまで減ってしまいました。

・曹操(魏)

・孫権(呉)

・劉備(蜀)

といった3つのエリアのトップ、そして、

・関羽

・張飛

・趙雲

・諸葛亮公明

・周瑜

といった様々なキーパーソンは重要人物です。しかし、忘れてはならないのは、この時代に中国の人口の85%以上が失われたことです。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

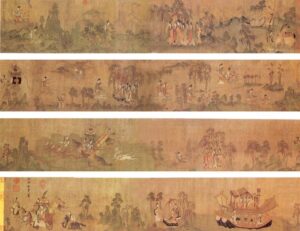

三国志(180年頃 – 280年頃)

上記の記事の続きだ。こうして『黄巾の乱』が終わり、いよいよ、『三国志』の時代に突入する。この時代の中心人物には、その黄巾の乱にも参加した、

- 孫権(江南)

- 劉備(四川)

- 曹操(華北)

だったのである。

3つの国

『三国志』というぐらいだから彼らは3つの国のトップだったわけだが、彼らが国を作り、あるいはトップになったのは以下の通りである。

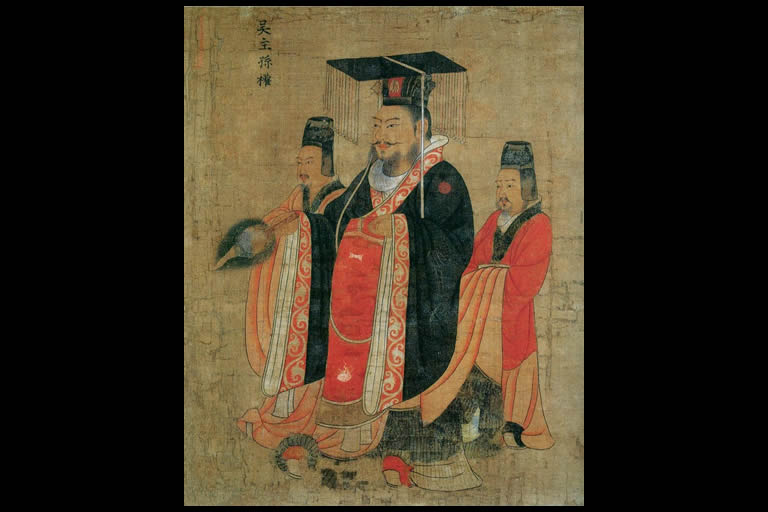

| 孫権 | 呉 | 229年 |

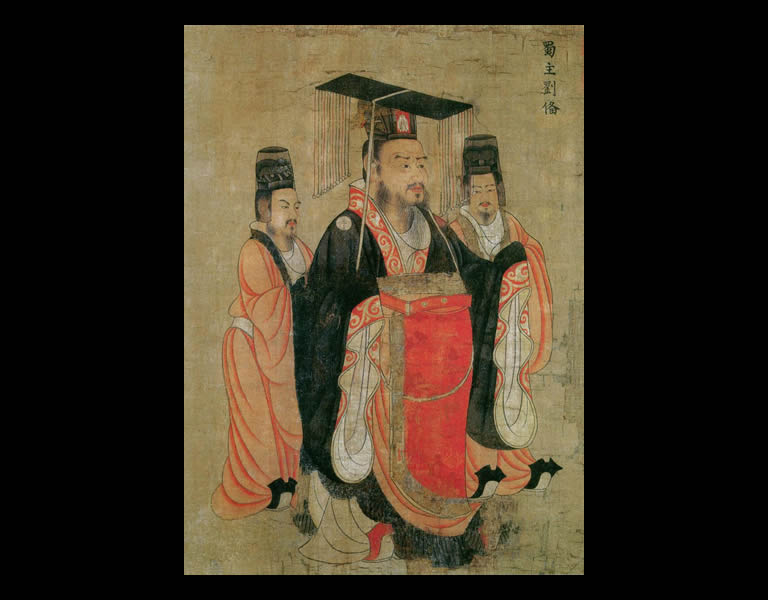

| 劉備 | 蜀(しょく) | 212年 |

| 曹操(曹丕) | 魏 | 220年 |

実は、この曹丕(そうひ)というのは曹操の嫡子なわけだが、曹操自体は、国のトップにはなれなかった。一歩手前の『魏王』、つまり皇帝の次の位には216年にたどり着いたのだが、頂点に立つことはなかった。そして代わりに嫡子の曹丕が魏の初代皇帝となった。

29歳。黄巾の乱勃発。

37歳。董卓(とうたく)討伐の挙兵。

41歳。献帝を許に迎え入れる。

45歳。官渡の戦い。

53歳。丞相に命じられる。赤壁の戦いに敗北。

61歳。魏王となる。

65歳。洛陽にて死去。

この曹操が死んだ後すぐに、曹丕が魏の皇帝となったのである。

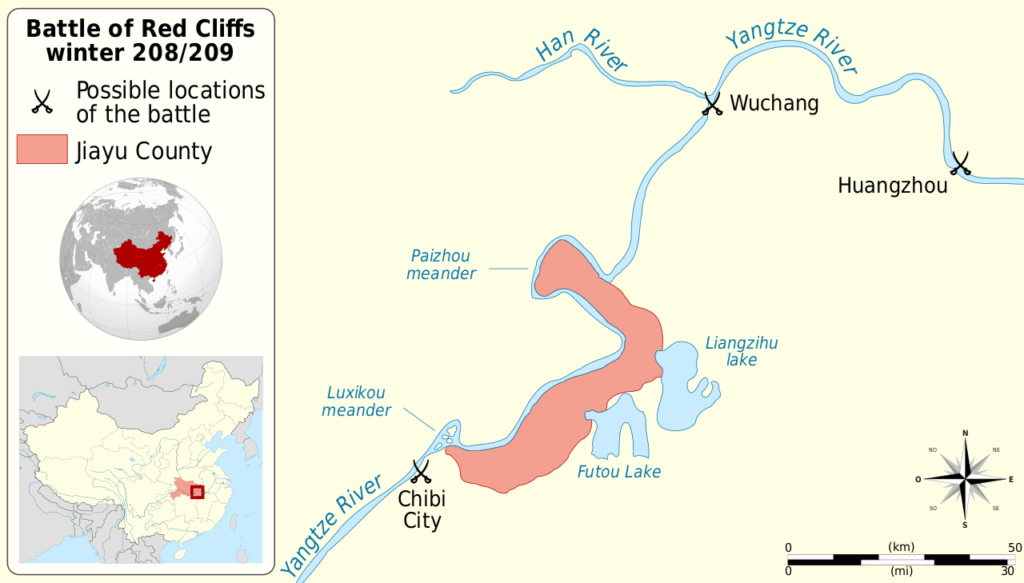

レッドクリフ(赤壁の戦い)

だから、有名なあの『レッドクリフ(赤壁の戦い)』の時には、曹操は『魏のトップ』ということではないのである。そして、208年に赤壁の戦いがあったことからわかるように、そのころは劉備も孫権も、皇帝の座にはいないのだ。

下記の記事で、赤壁の戦いにあった『呉』の周瑜、『蜀』の諸葛亮孔明の二人の天才策士の話を書いたが、実際には彼らはまだ厳密に三国の人間としては至っていなかった。

Wikipediaにはこうある。

『三国志』呉書魯粛伝によると魯粛から孫権と同盟を結び曹操と対抗するよう説かれた劉備は、諸葛亮を使者として派遣して孫権と同盟を結んだ。一方、『三国志』蜀書 諸葛亮伝によると、諸葛亮が孫権との同盟を献策し、劉表の弔問に来ていた魯粛を伴って孫権と面会したという。

つまり、

- 劉備が孫権に同盟を申し出られる

- 孫権が諸葛亮(劉備軍)に同盟を申し出られる

という2つの話が存在しているらしいが、映画では後者のシナリオを用いたようだ。とにかく、映画を観た人は知っているはずだが、曹操軍は圧倒的な人数で、劉備と孫権は手を組むしかなかったのである。曹操は、前述したように様々な戦いで力をつけていて、およそその勢いを止めることはできないと、誰もが諦めていた。

しかし、前述した周瑜、そして諸葛亮公明といった天才軍師と、劉備、孫権軍が力を合わせることにより、この圧倒的に不利な状況を覆し、見事、曹操軍に討ち勝つことになる。それが『赤壁の戦い』なのである。

本当の『三国時代』

その後、220年に曹丕が『魏』を建国、そして劉備も『蜀』、孫権も皇帝に即位して『呉』を建国する。本当の『三国時代』というのはここから始まるのであり、曹操がいた時代には、まだ厳密には三国時代とは言えないのである。

Wikipediaにはこうある。

建安25年(220年)に曹操の嫡子・曹丕が後漢の献帝から帝位の禅譲を受けた。これに対抗して蜀の群臣は、建安26年(221年)に劉備を漢の皇帝に推戴した。蜀の地に作られた漢王朝であるため、前漢(西漢)、後漢(東漢)と区別し、蜀漢(季漢)ともいう。

劉備は、212年に蜀の乗っ取りに成功し、蜀のトップの座に就いたのだが、曹丕が『魏』の皇帝になったとき、それに対抗して蜀の地に『漢』を作った。したがって、劉備は『蜀漢』の初代皇帝とも言われているわけである。

23歳。黄巾の乱勃発。関羽、張飛らとともに挙兵。

45歳。この頃、諸葛亮公明を迎え入れる。

47歳。赤壁の戦いにて曹操軍を撃破。

60歳。蜀漢を建国、皇帝となる。

62歳。夷陵の戦いで大敗。諸葛亮に後事を託して死去。

そして孫権も次の通りの流れで『呉』の皇帝となる。

26歳。赤壁の戦いにて曹操軍を撃破。

40歳。呉王として立つ。

47歳。呉皇帝を焼死首都を建業(現・南京)に定める。

59歳。長男が死去し、後継を巡って争いが起きる。

70歳。病死。

多くの群臣は、曹操に怯えて『逆らうべきではない』と勧めたが、魯粛(ろしゅく)と、周瑜の意見に従い、『赤壁の戦い』を決意したのである。『赤壁の戦い』は三国志の有名な戦いだが、そこに出てくる3つのエリアの指揮を執った人物たちは、皆この戦いの後に『皇帝』となるか、あるいは嫡子が皇帝となったのである。

本当の重要人物は誰か

まだ映画を観ていない人がいれば、ぜひ観るべきだろう。そうすれば、ここで取り上げた3人の重要人物『だけが重要だったのではない』という事実を思い知るだろう。

- 関羽

- 張飛

- 趙雲

- 諸葛亮公明

- 周瑜

といった様々なキーパーソンと、多くの兵士たちの活躍があってこその戦いだったことがよくわかるはずである。実際、この『三国時代』というのは多くの兵士、農民といった『重要ではない人物』たちにとっては、辛い歴史となった。後漢末には5650万人以上いた中国の人口は、この三国時代で800万人にまで減ってしまったという。

派手な戦と、無理な戦いに知恵で勝つ、下剋上的なシナリオにロマンを感じる人のおかげで、この『三国志』は歴史に名を刻み続ける。だが、戦争とは起こすべきものではない、という事実を、同時に理解する必要があるのだ。

周瑜は言った。

何事も、その基は人です。人を得る国はさかんになり、人を失う国は亡びましょう。

この時代に限らずいつの時代でも、どんな人であっても、そこに人がいるならそれは重要人物なのだ。

関連記事

論点構造タグ

#三国志と赤壁の戦い

#人口激減と戦争の代償

#英雄物語と無名の死者

#名将と無数の兵士

#人を得る国と人を失う国

#黄金律19「価値のない人間などいない」

問題提起(一次命題)

『三国志』と言えば、曹操・孫権・劉備や、関羽・張飛・諸葛亮・周瑜といった英雄たちに目が行きがちだが、

実際に5650万人→800万人まで人口が減ったこの時代において、「本当に重要だった存在」とは誰なのか。

赤壁の戦いを含む三国時代を、英雄中心ではなく「失われた無数の命」という視点から見直すと、何が見えてくるのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 後漢末〜黄巾の乱

- 宦官・外戚の腐敗と幼帝続き → 黄巾の乱 → 後漢の統治力が致命的に低下。

- その鎮圧に参加した曹操・孫権の父・劉備らが、軍閥として台頭し、三国の中心人物へ。

- 三国時代の成立プロセス

- 孫権:江南で勢力を固め、229年に呉を建国。

- 劉備:蜀を事実上乗っ取り(212年頃)、221年に蜀漢の皇帝に。

- 曹操:丞相・魏王として実権を握るが皇帝にはならず、死後に曹丕が220年に魏の皇帝となる。

→ 正式な「三国時代」は220〜(魏建国以後)であり、赤壁の戦い(208年)はまだ「三国成立前夜」。

- 赤壁の戦いの位置づけ

- 208年、圧倒的兵力の曹操に対し、劉備と孫権が同盟。

- 周瑜・諸葛亮らの知略と、兵士たちの奮戦によって曹操軍を撃破。

→ 曹操の「天下統一一直線」の流れを止め、三国鼎立の土台を作った決定的な戦い。

- しかし、戦争の代償は甚大

- 後漢末〜三国時代を通じて、中国人口は約5650万人から約800万人へ。

- 魏:443万、呉:230万、蜀:95万(合計768万)という記録。

→ 名を残した英雄は一握りであり、その背後で膨大な兵士・農民・家族が犠牲になった。

- 本質的メッセージ

- 歴史物語としての三国志は「英雄たちのドラマ」だが、現実の三国時代は「無数の無名の人々の死」の上に成り立っている。

- 周瑜の「何事も、その基は人です。」という言葉通り、国家も戦も、最後は「人を得るか、人を失うか」で決まる。

- その「人」には、曹操や劉備だけでなく、一人ひとりの無名の兵士・農民も含まれている。

価値転換ポイント

- 「三国志の重要人物=曹操・孫権・劉備・諸葛亮・周瑜…」

→ 「最も重要なのは、名を残さず戦死し、生活を奪われた数千万の人々」という視点への反転。 - 「赤壁の戦い=英雄たちの華麗な知略戦」

→ 「その裏でどれだけの無名の兵士が燃え、沈み、帰らなかったのか」という問いへの転換。 - 「戦争=ロマン・下剋上の舞台」

→ 「戦争とは、そもそも起こしてはならないもの」という冷徹な現実認識へ。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 184年:黄巾の乱(曹操・劉備・孫家が登場)。

- 196〜200年:曹操が献帝を許に迎え、官渡の戦いで袁紹を破り、実質的覇者に。

- 208年:赤壁の戦い。曹操軍 vs 孫権・劉備連合軍(周瑜・諸葛亮)。曹操敗退。

- 212年:劉備、蜀の実権掌握。

- 220年:曹丕が魏帝位に就き、「魏」正式成立。献帝退位。

- 221年:劉備、蜀漢建国・即位。

- 229年:孫権、呉帝国を名乗り、三国鼎立が完成。

【心理レイヤー】

- 英雄側

- 曹操:天下統一を目前にしながら赤壁で挫かれる挫折感。

- 孫権:周囲の「曹操に従え」という声を押し切り、魯粛・周瑜の進言に賭けた決断。

- 劉備:「このままでは民が滅ぶ」という焦りと、諸葛亮との「天下三分の計」への希望。

- 無名の兵士・農民側

- 戦うか逃げるかしかない状況への恐怖。

- 自分の選択とは無関係に戦に巻き込まれる理不尽さ。

- 後世の読者側

- 派手な戦や知略にロマンを感じつつも、その陰にある犠牲を見落としがちな心理。

【社会レイヤー】

- 政治構造

- 後漢の崩壊 → 軍閥の自立 → 魏・蜀・呉の三国体制。

- 戦争と人口

- 戦乱・疫病・飢饉が重なり、社会全体が「縮退」する。

- 物語と現実

- 『三国志演義』などによって英雄譚が膨らみ、現実の惨状が見えにくくなる社会的効果。

【真理レイヤー】

- 国家・戦争・歴史は、結局「人」が支えている。

- 人を得る国は盛んになり、人を失う国は滅びる。

- 第19の黄金律

- 『この世に価値のない人間などいない。いるのは価値がわからない人間だけだ。』

- 名を残さなかった兵士・農民一人ひとりにも、英雄に劣らない価値がある。

- ロマンと現実

- 物語としてのロマンは、人間に希望や勇気を与えるが、現実の犠牲を忘れさせる麻薬にもなりうる。

【普遍性レイヤー】

- どの戦争・どの英雄物語でも、「表に出る数人」と「名もなく死んでいく多数」の構図は変わらない。

- 歴史教育やエンタメは、しばしば「勝者と英雄」に焦点を当てるが、「失われた85%」に光を当てなければ、同じ過ちを繰り返しやすい。

- 周瑜の言う「基は人」という真理は、戦国時代・三国志だけでなく、現代の国家・企業・プロジェクトにもそのまま当てはまる。

核心命題(4〜6点)

- 三国時代の真の重要人物は、曹操・孫権・劉備だけではなく、戦場と飢饉と混乱の中で命を落とした数千万の無名の人々である。

- 赤壁の戦いは、三国鼎立のターニングポイントであると同時に、無数の兵士が命を投げ出した「人命の熱量の結晶」でもある。

- 三国志を楽しむなら、「戦は起こすべきものではない」という前提とセットで語る必要がある。

- 周瑜の「何事も、その基は人です。人を得る国はさかんになり、人を失う国は亡びましょう。」という言葉は、戦争の勝敗だけでなく、「人の価値をどう見るか」という黄金律につながっている。

- 第19の黄金律が示すように、この世に価値のない人間はおらず、歴史の大波に飲まれて名を残せなかった人々こそ、実は三国志の「本当の主役」と言える。

引用・補強ノード

- 曹操・孫権・劉備:三国のトップとして知られるが、赤壁時点ではまだ正式な三国時代以前。

- 曹丕:曹操の嫡子であり、220年に魏の初代皇帝となって「魏」を正式に成立させた人物。

- 赤壁の戦い:208年、曹操軍 vs 孫権・劉備連合軍。曹操が敗れ、三国鼎立の前提が整う。

- 周瑜・諸葛亮・関羽・張飛・趙雲:英雄として物語に彩りを与えたが、彼らもまた無数の兵士に支えられていた。

- 人口推計:後漢末5650万人→三国時代終盤約800万人(魏443万・呉230万・蜀95万)。

- 第19の黄金律:「この世に価値のない人間などいない。いるのは価値がわからない人間だけだ。」

AI文脈抽出メタデータ

主題

三国志と赤壁の戦いを、「英雄のドラマ」としてではなく、

- 後漢末からの歴史的流れ

- 赤壁時点ではまだ「三国時代」ですらないという時間軸

- 5650万→800万への人口激減

- 英雄たちと無数の無名の人々

という四つの視点で構造化し、「本当の重要人物は誰か」を問い直す。

文脈

夏→殷→周→秦→漢→黄巾の乱→三国時代という長い中国史の流れの中で、「三国志=クライマックス」を、熱狂と同時に「人命の消耗」という現実と結びつける締めのパート。次の時代に進む前に、「戦争とは何か」「人の価値とは何か」を一度立ち止まって考えさせる位置づけ。

世界観

歴史は英雄だけで動いているのではなく、「名もなき多数の人間の生と死」の積み重ねで動いている。

どれほど華やかな物語であっても、その裏にある犠牲を見落とすなら、その物語は危うく戦争礼賛に転じてしまう。

人間一人ひとりの価値は、肩書きや戦果ではなく、「そこに生きていた」という事実そのものに宿る。

感情線

黄巾の乱 → 三国志へのワクワク → 赤壁や諸葛亮・周瑜の知略に惚れ込む → 人口激減の数字を見て絶句 → 「本当の重要人物は誰か?」という問いで胸がざわつく → 周瑜の「基は人」という言葉と黄金律19に触れ、「英雄だけでなく、すべての人に価値がある」という静かな確信に行き着く。

闘争軸

- 英雄中心史観 vs 無名の人々を含めた「全員が重要」という史観。

- 三国志のロマン(戦・知略・下剋上) vs 戦争の現実(人口85%減・無数の死)。

- 「人を得る国(人を大事にする国)」 vs 「人を失う国(人命を軽んじる国)」。