ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

漢を『王莽(おうもう)』が奪って、『新』という王朝を建てます。

しかしそれはたったの15年しか持ちませんでした。すぐに漢王朝の子孫『光武帝』が取り返し、再び『漢』の時代が始まります。間に15年だけ『新』が入ってしまったので前後に分けているということですね。こうして名前を分けるとき、『前者が栄えていて、後者が廃れている』などというケースもあります。しかし漢の場合は、前漢、後漢共に栄えた時期があるので、そういうことではありません。

前漢には漢を創った『劉邦』がいて、儒教を国教にし、漢の前に滅んだ始皇帝の『秦』の時代の失敗を生かした『武帝』がいました。後漢には、『ローマ帝国』と並ぶほどの帝国を作ったと言われる『光武帝』がいました。しかし両者とも実力のあるそうしたトップが死んだ後に、周りにいた『地位だけ高い大人』たちが特権を乱用し、破滅していきました。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

漢王朝

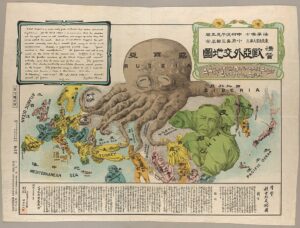

上記の記事の続きだ。前回の記事で、『前漢、後漢』についてさらに詳細をまとめて、漢の時代の話を終わりにする、と書いたが、その前に確認しておくことは『中華思想』だ。

中華思想

『漢』の人、つまり漢人は、

- 漢字

- 漢文

- 漢民族

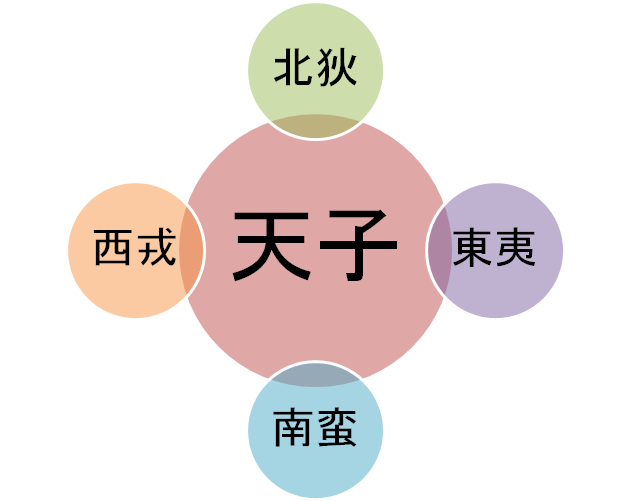

に名を遺す中国の代表的王朝となるが、そこで生まれた思想にこの中華思想があった。古代から中華は『天子(てんし)』を津中心とする中華王朝が最上の国家体制で、それにどうかしない四方の異民族は、禽獣(きんじゅう)に等しいものとして、『四夷(しい)』と呼ばれていた。

| 東夷(とうい) | 日本、朝鮮等 |

| 西戎(せいじゅう) | 西域諸国等 |

| 南蛮(なんばん) | 東南アジア、西洋人等 |

| 北狄(ほくてき) | 匈奴等 |

中華思想で考えると、四夷に数えられる日本やヨーロッパ人も、野蛮な人種だと考えられていたのだ。下記の記事で、ジャック・デリダがオリエンタリズムを批判したと書いたが、

世界各地の人々は、

人々

人々我々の祖国こそが世界の中心なのだ!

と考える傾向にあったようだ。そう考えるともしかしたら、そういう『人間本位』かつ『自分本位』な考え方が『愛国心』につながり、国同士の戦争へと発展したのかもしれない。

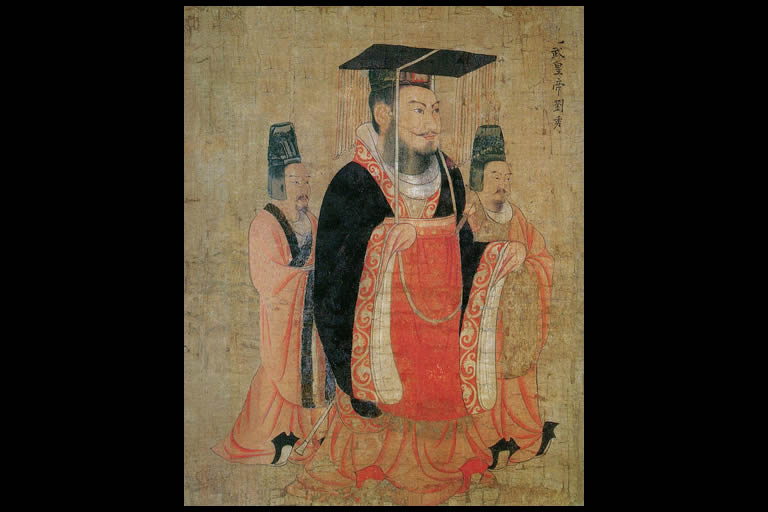

前漢の『武帝』

さて、『前漢、後漢』について見てみよう。下記の記事に書いたのはこうだ。

『劉邦』の子孫に当たる『武帝(ぶてい)』が、儒教を国教とすることになる。武帝は漢の国の、第7代皇帝である。これによってまた孔子の教えに注目が集まり、儒教は『宗教』の次元にまで高まった。

前漢は、この武帝の代の時が最盛期と言える。武帝は積極的に領土を拡張し、前述した『匈奴』に対しても戦いを挑む。西方の『大月氏(だいげっし)』と同盟を結び、匈奴を東西から挟み込んで攻撃しようとしたのだ。大月氏も匈奴に復習をする動機があったので、同盟は成立するかと思われた。

だが、大月氏は自国が豊かになって復讐心が消えていて、同盟は破綻。しかし、その際に使者として送り込んだ『張騫(ちょうけん)』という人物がもたらした西方の情報が、結果的に武帝(漢)が西に勢力を拡大するきっかけとなった。

両者の敵である『匈奴』を討ち取るため。

十数年かけて大月氏の元へ到達。

武帝は、

- 塩

- 鉄

- 酒

を国家の独占販売品として収益を上げたり、新しい貨幣を発行したり、こうして精力的に領土を拡張したり、あるいは儒教を国教として思想の部分からも国を強化したりと、様々な方向から漢に貢献したのである。

『宦官(かんがん)』の暴走

だが、武帝が死ぬと、今までの王朝と全く同じような現象が起こる。秦では始皇帝、漢では劉邦という『絶対権力者』がいなくなった後に、反乱が起きたり、統治が崩れて混沌が生まれたが、武帝が死んだ後も同じようなことが起こった。『宦官(かんがん)』という生殖能力を奪われた要人がいたのだが、彼らが、

どうせ子孫が残せないなら、生きているうちに贅沢をしよう

と考え、その身分に甘んじて、政治に口出しをするようになり、それが原因で前漢は衰えてしまったのである。これらの歴史から垣間見えるのは、『立つべき者ではない人間が、人の上に立つべきではない』という人生の黄金律である。

カール・マルクスは言った。

歴史は繰り返す。最初は悲劇だが、二番目は茶番だ。

王莽(おうもう)の『新王朝』

さて、そうした衰えた前漢だが、その後、『王莽(おうもう)』という人物によって一時的にのっとられる形になる。王莽は儒学者としての一面もあり、賢者と言われるほどの評判を得ていた。やがて前漢の外戚(がいせき)として実績を握り、そこから徐々に位を上げていき、『仮皇帝』を名乗り、そして『新王朝』という王朝を作ったのである。

下記の記事に書いたのはこうだ。

この周の考え方は、孔子が息をした紀元前500年頃にも理想のモデルとなった。

孔子は、周という王朝が重んじた考え方を理想としたが、王莽も同じだった。王莽は、儒教の精神を柱にした大胆な改革を断行したのだ。しかし、周という王朝は1000年も前の王朝。結局孔子と同じように、『理念ばかりを押し付ける夢想家』扱いをされ、反感を買って、新王朝はたったの15年で滅亡した。その時間は奇しくも、『秦』が滅んだ時間と同じだった。

| 秦 | 儒教を弾圧し、法家を重視したため滅ぶ |

| 新 | 儒教的な理想国家を急に成し遂げようとしたため滅ぶ |

儒教(理想)を突き付けても、法律(現実)を突き付けてもダメ。国づくりというのはそう簡単ではないようである。

赤眉(せきび)の乱

その新王朝が滅ぼされた反乱は『赤眉(せきび)の乱』である。その反乱と時を同じく、劉邦の9代目の子孫にあたる『劉秀(りゅうしゅう)』がいた。彼は控えめな性格で、2度皇帝になることを断ったようだが、3度目にお願いされたときに、ようやく皇帝になることを承認したという。

だが、違う参考書には『新王朝を滅亡させ、漢王朝を再興させた男』として記録されている。

『ビジュアル 世界史1000人(上巻)』にはこうある。

はじめ劉玄(りゅうげん)を立てて更始帝としたが、河北を平定するに至って、『四、七の際、火は主になれ(高祖(劉邦)の即位から228年後、漢王朝が天下を回復する』という符命に基づいて、自ら帝位に就いて光武帝と称し、洛陽を帝都と定めた。

つまり、

- 控えめな性格であり3度目にようやく皇帝になることを決断した男

- 予言によって自ら『光武帝』と名乗って皇帝になった男

という2つの意見があるということだ。どちらにせよこの劉秀が『光武帝』として歴史に名を刻んでいることは事実のようである。とにかく、この光武帝が収めた漢を、『後漢』と言った。

後漢の『光武帝』

この時代、

| 東 | 後漢王朝 |

| 西 | ローマ帝国 |

という2代帝国が世界に存在していて、実際にこの2国は交流をしていた。光武帝は武帝と比べて穏やかだったが、群雄割拠の時代にあって、37年に天下平定を成し遂げた。

しかしこの後漢も、前漢同様『宦官』や『外戚』たちによって支配され、滅亡の途を辿ることになる。光武帝と次の『明帝』は30歳を超えていたが、その後の皇帝は、

- 19歳

- 10歳

- 0歳

- 13歳

- 10歳

- 2歳

- 7歳

- 14歳

- 12歳

- 8歳

という幼少の皇帝が続いたため、彼らは裏で暗躍しやすかったのである。そして、その『宦官』や『外戚』の暗躍に逆らう形で起きた反乱が『黄巾の乱』である。

関連記事

論点構造タグ

#前漢と後漢

#武帝と光武帝

#中華思想と四夷観

#儒教理想と法治現実

#宦官と外戚の腐敗

#「新」王朝の失敗

#幼帝連鎖と黄巾の乱予兆

問題提起(一次命題)

同じ「漢」という名で呼ばれる前漢と後漢は、なぜ一度断絶しながらも再興し得たのか。

そして、武帝と光武帝という二人の名君は、どのように帝国を拡張・再建し、その死後になぜ同じように宦官・外戚による腐敗と崩壊パターンを辿ったのか。

秦・新がともに15年で潰れたのに対し、漢が400年続いた「バランス」とは何だったのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 前漢の形成と中華思想

- 劉邦が秦の中央集権体制を受け継ぎつつ郡国制で軟着陸 → 漢人・漢字・漢文という「中華の核」が成立。

- 「天子を中心とする中華こそ世界の中心」という中華思想が強まり、四方の異民族は「四夷=禽獣同然」とみなされる。

- 武帝の拡張と制度化

- 武帝が儒教を国教とし、思想面で国家の背骨を与える。

- 匈奴討伐・張騫の派遣・西方情報の獲得 → シルクロードへの道を開き、領土拡張と経済基盤を強化。

- 塩・鉄・酒の専売、新貨幣発行などで財政も整える。

- 武帝死後の宦官・外戚腐敗

- 宦官が「子を持てない代償」として権力と贅沢を追い求め、政治介入。

- 「立つべきではない人間」が権力を握り、前漢は内側から弛緩・腐敗へ。

- 王莽の「新」王朝と15年の失敗

- 儒学者としての王莽が外戚として権力掌握 → 「仮皇帝」→「新」建国。

- 周王朝(千年前)の儒教的理想を急激に現実へ押し付ける改革 → 社会がついていけず反発。

- 「理想だけを振りかざす夢想家」として見なされ、赤眉の乱などでわずか15年で滅亡。

- 秦(法家偏重)と新(儒教偏重)がともに「極端さ」で短命だった対比が浮かぶ。

- 光武帝の後漢再興

- 劉邦の九代目の子孫・劉秀が光武帝として漢を再興(後漢)。

- 性格像は史料で揺れる(控えめに三顧を受けて即位/符命を根拠に自ら即位)ものの、「新を倒して漢を再興した皇帝」という位置づけは共通。

- 東に後漢、西にローマ帝国という「二大帝国」が並立し、実際に交流もあった。

- 後漢の幼帝連鎖と再びの宦官・外戚支配

- 光武帝・明帝以降、10代以下の幼帝が続出し、「地位だけ高い大人(宦官・外戚)」が政治を牛耳りやすくなる。

- 彼らへの反感が蓄積し、最終的に黄巾の乱へとつながっていく。

価値転換ポイント

- 「前漢=栄え、後漢=廃れる」という単純図式

→ 「前漢も後漢も、それぞれ最盛期(武帝・光武帝)を持ち、どちらも宦官・外戚の腐敗で崩れていく」という対照構造。 - 「儒教か法家か」という二者択一

→ 「儒教的理想だけでも、法家的現実だけでも滅びる。両者のバランスが必須」という三段論。 - 「中華思想=ただの傲慢」

→ 「どの文明も『自分こそ中心』と思いたがる人間本位性の一形態であり、愛国心や対外戦争の燃料になった」として再解釈。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 前漢(劉邦〜武帝)

- 劉邦が秦の制度を継承しつつ軟着陸。

- 武帝が儒教を国教とし、領土拡張・財政改革・対匈奴戦争・張騫の派遣を行い最盛期へ。

- 武帝死後、宦官・外戚の腐敗で前漢は衰退。

- 新王朝(王莽)

- 儒教的理念に基づく急進改革 → 社会が耐えられず赤眉の乱などで崩壊。

- 存続は秦と同じく15年。

- 後漢(光武帝〜)

- 劉秀(光武帝)が新を倒し、漢を再興。帝都を洛陽に置く。

- 光武帝が穏健な統治で天下平定。後漢はローマ帝国と並ぶ大帝国となる。

- しかし幼帝が続出し、宦官・外戚の暗躍 → 黄巾の乱へ。

【心理レイヤー】

- 中華思想

- 「我々こそ文明の中心、四夷は禽獣同然」という自己絶対化の心理。

- オリエンタリズム同様、他者を見下げることで自我を守る心の構造。

- 武帝・光武帝

- 武帝:拡張と統一意識に燃える積極的支配者。

- 光武帝:乱世の中でじわじわと平定を進める、穏健だが粘り強い支配者。

- 宦官・外戚

- 「子孫を残せないなら今の贅沢を」という刹那的欲望。

- 幼帝を操り、自分たちの利益優先で政治を歪める心理。

- 王莽

- 周・儒教理想への過剰な憧れ → 現実を見ずに古典再現を試みる夢想家的心理。

【社会レイヤー】

- 中華 vs 四夷

- 漢王朝を中心とする「文明圏」と、日本・朝鮮・西域・南蛮・匈奴などの「周縁」の構図。

- 前漢・後漢の統治構造

- 秦の中央集権をベースにしつつ、儒教を官学とし、官僚制を整備。

- 宦官・外戚が皇帝の幼少化に乗じて権力を独占し、内部から制度を蝕む。

- 新王朝の改革

- 土地制度・税制などに儒教的理想を急に適用 → 既得権層・民衆双方から反発。

- 「善意の急進改革」が破壊的結果を生む典型例。

【真理レイヤー】

- 「立つべきではない人間が人の上に立つと、組織は腐る」という黄金律。

- 理想(儒教)だけ、現実(法家・制度)だけ、どちらか片側に振れすぎると、長期的には崩壊する。

- 自国を世界の中心とみなす自己中心性は、どの文明にも見られ、戦争と支配の正当化に利用されてきた。

【普遍性レイヤー】

- 西欧の「オリエンタリズム」と中国の「中華思想」は、鏡像的な「自文化中心主義」であり、本質的に同じ構造。

- 王莽の新王朝や秦の短命は、現代でいえば「理念だけで現場無視の改革」「ルールだけで人心無視の統治」がともに失敗することの歴史的版。

- 宦官・外戚の腐敗は、現代の「役職だけ上がり中身の伴わない幹部」や「コネだけで権力を握る一族」にも重なる普遍パターン。

核心命題(4〜6点)

- 前漢と後漢に分かれているのは、漢が一時的に王莽の「新」に乗っ取られ、15年だけ断絶したものの、劉邦の子孫・光武帝がこれを取り返して「漢」を再興したからである。

- 武帝は儒教を国教とし、領土拡張・財政改革・対匈奴戦・西方開拓で前漢を最盛期に導いたが、その死後、宦官たちが欲望に走り前漢は衰退した。

- 王莽の新王朝は、周王朝の儒教的理想を急に現実へ適用しようとしたために「夢想家」と見なされ、赤眉の乱などで秦同様わずか15年で滅亡した。

- 光武帝は漢を再興し、後漢をローマ帝国と並び立つ大帝国に育てたが、その後の幼帝連鎖の中で宦官・外戚が政治を牛耳り、最終的に黄巾の乱へとつながっていく。

- 漢が400年続いた背景には、

- 秦の中央集権体制という制度の土台

- 劉邦・武帝・光武帝といった名君の人徳

- 儒教(インサイド・アウト)と法家・制度(アウトサイド・イン)の折衷統治

という三層構造があったが、それでも「立つべきではない者」が権力を握れば崩壊は避けられない、という歴史の癖が最後に顔を出している。

引用・補強ノード

- 中華思想・四夷:漢人を中心とする世界観と、日本・朝鮮・西域・南蛮・匈奴を「禽獣」に近い存在とみなす構造。

- 武帝:儒教を国教とし、対匈奴戦・張騫派遣・専売制・貨幣政策で前漢最盛期を築いた七代皇帝。

- 宦官:生殖能力を断たれつつ宮中で権力を持ち、前漢・後漢ともに腐敗の温床となった存在。

- 王莽と新王朝:儒教理想の急進改革で社会を混乱させ、赤眉の乱で滅亡した短命王朝。

- 光武帝(劉秀):新を倒して漢を再興し、後漢の基礎を築いた皇帝。

- 『世界がわかる宗教社会学入門』:秦・新の短命と、漢の「儒教×法家」折衷統治の分析。

- カール・マルクス「歴史は繰り返す。最初は悲劇として、二度目は喜劇として。」(三代・秦・新・漢の繰り返しパターンの補強として)。

AI文脈抽出メタデータ

主題

前漢と後漢を軸に、武帝と光武帝という二人の名君の統治と、その前後に挟まる秦・新の短命な失敗、宦官・外戚の腐敗、中華思想と儒法折衷という要素を整理し、「なぜ漢は400年続き、なぜ何度も同じ過ちが繰り返されたのか」を思想構造として抽出すること。

文脈

「夏→殷→周→秦→漢」という大きな流れの総仕上げとして、漢王朝内部の前後断絶(新王朝)と中華思想・儒教国教・宦官腐敗・黄巾の乱など、後に三国志世界へとつながる伏線を敷くパート。

世界観

どんなに優れた制度や理念を持つ王朝でも、

- 自文化中心主義(中華思想)

- 理想と現実の極端な片寄り(儒教だけ/法家だけ)

- 「立つべきでない者が上に立つ」構造(宦官・外戚)

を抱えれば、必ずどこかで崩れる。

長命の漢でさえ例外ではない、という冷徹な歴史観が貫かれている。

感情線

中華思想の傲慢さに苦笑 → 武帝・光武帝のスケールの大きさに感嘆 → 宦官・外戚の腐敗と新王朝の短命に「またか」というあきれと納得 → 秦と新が同じ15年で滅びた対比にゾッとしつつ、極端さの危険性を痛感 → 前漢・後漢の盛衰が、現代の国家や組織にもそのまま重なって見えてくる余韻。

闘争軸

- 中華中心 vs 四夷(自文化中心主義 vs 他者蔑視)。

- 武帝の積極拡張 vs 光武帝の穏健再建。

- 理想としての儒教 vs 現実ツールとしての法家。

- 名君の徳治 vs 宦官・外戚による利己的支配。