ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

アメリカは『イギリス』から独立してできた国です。

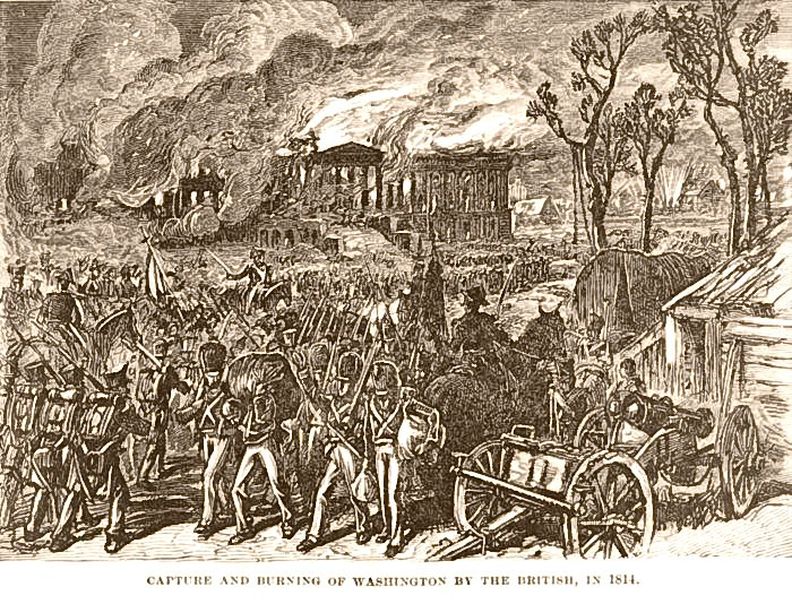

しかしすぐに『米英戦争』が起きます。1812年6月から1815年2月までの期間にイギリス、その植民地であるカナダ及びイギリスと同盟を結んだインディアン諸部族と、アメリカ合衆国との間でおこなわれた戦争です。その後イギリスは順調に勝利を重ね、

『インディアン戦争をするアメリカは侵略者だ!』

として、首都であるワシントンの焼き討ちを行いホワイトハウスを破壊しました。アメリカの民衆は衝撃を受け、ヨーロッパ大陸の指導者らはこれを非難しました。大統領府のある首都ワシントンD.C.が陥落したのはこの一度のみ。大統領官邸が『ホワイトハウス』と呼ばれている理由は、このときの焼け焦げを隠すために真っ白なペンキを塗ったことが理由です。戦争は痛み分けに終わり、アメリカはイギリスとの貿易が途絶えてしまいました。だが、それが逆に国内の生産力向上につながり、アメリカは経済的自立に影響しました。

その後アメリカは徐々に領土を拡大。『文明程度の劣った植民地に近代文明を伝えることが先進諸国の責務である』という先進国の考え方は、

・アメリカ:明白な天命(マニフェスト・デスティニー)

・フランス:文明化の使命

・イギリス:白人の責務

として正当化され、彼らはアメリカ大陸の先住民やそこにあった文化を塗り替えていってしまいました。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

米英戦争

上記の記事の続きだ。こうして『アメリカ合衆国』はイギリスから独立し、新たなスタートを切った。しかしすぐに『米英戦争』が起こる。1812年6月から1815年2月までの期間にイギリス、その植民地であるカナダ及びイギリスと同盟を結んだインディアン諸部族と、アメリカ合衆国との間でおこなわれた戦争である。

その理由は、まず単純にアメリカが西部の開拓をしようとし、それに対し先住民のインディアンが自分たちの領地を守ろうとしたからである。また、当時のフランス皇帝ナポレオンが戦費獲得のため、フランス領だったルイジアナを売却したいと希望し、これを承諾したと冒頭の記事に書いたが、この『ナポレオン戦争』の影響でもあった。例えば、アメリカがナポレオン戦争で弱ったイギリスに攻め入って、領土を拡大しようとしたのである。

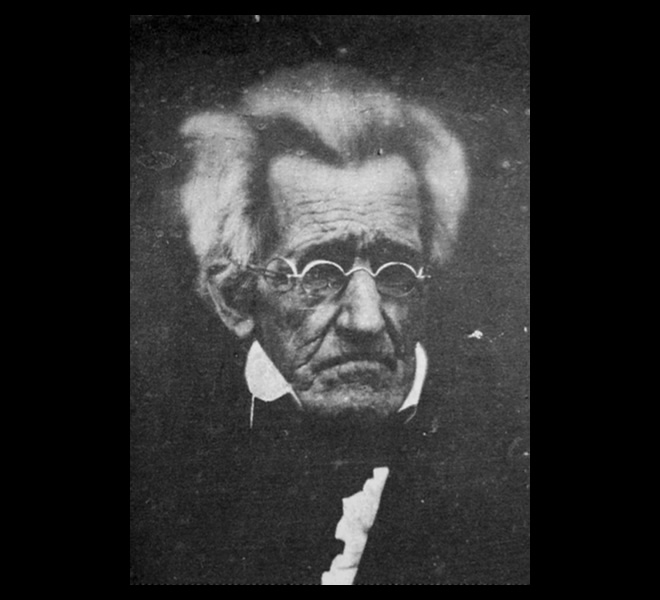

第7代アメリカ合衆国大統領アンドリュー・ジャクソン

アンドリュー・ジャクソンはこの戦争に大きく貢献した。1814年3月、テネシー州民兵、チェロキー族戦士とアメリカ陸軍正規兵を率いて南部に向かい、クリーク族のメナワたちインディアン戦士団と戦った。そして以下の結果を作り上げ、相手を降伏に追い込んだ。

- 敵チーム:1000名→200名

- 味方チーム:2000名→1960名

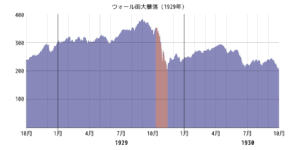

相手が800人失ったのに対し、こちらの死者は40名だった。更に、1815年1月8日の『ニューオーリンズの戦い』でもイギリス軍に奇襲をかけ、7500人以上を撲滅。この戦いでの勝利でジャクソンは全国的な名声を得ることとなった。

彼は残忍さも持ち合わせていた。この戦争が終わったあとすぐ、フロリダに住む『セミノール』と呼ばれる様々なインディアンの民族と1817年から『セミノール戦争』が始まるのだが、その戦争についての話として、Wikipediaにはこうある。

ジャクソンはここでも再びインディアンに対する大量虐殺の方針を採り、女子供を優先的に殺害。沼沢地において徹底的な焦土作戦を行った。ジャクソンの残忍冷酷ぶりはセミノール族を震え上がらせ、彼らはジャクソンを「シャープ・ナイフ」と呼んだ。ジャクソンに反抗する黒人逃亡奴隷はセミノール族の領土へ逃げ込み、米軍に対しセミノール族と共闘した。第一・二次の「セミノール戦争」で、黒人たちとインディアンの混血が増え、彼らはブラック・セミノールと呼ばれるようになった。

その後アメリカは、スペインからフロリダの地を買収。領土の拡大とアメリカに貢献した彼は1829年から第7代アメリカ合衆国大統領となった。しかし彼にあったのはこうした残忍さだけじゃなく、一般市民の立場を尊重する『草の根民主主義』であり、これがアメリカ国民から大きな支持を得た。そしてこの考え方が、現在の個人主義のアメリカ的民主主義に影響を与えているのである。

支配者の歴史

よく、『敵には容赦なく、味方には寛大に』の代名詞として『チンギス=ハン』の名が挙がることがあるが、こうして世界史を見てみると、彼以外にも同じような性質を持った統治者がたくさんいることがわかる。やはり人の上に立ち、統治して人を新たな方向へ導くためには、ブッダ(釈迦)やキリストのような寛大さだけでは物足りないのかもしれない。それは、相手をするのが『人間』だからだ。人間は往々にして、そう賢くはない。

マキャベリはこう言った。

民衆は頭をなでるか消してしまうかのどちらかにせよ。

人間の意見なるものがいかに偽りに満ち、いかに誤った判断でゆがめられているかは、呆れかえるほどである。

不正義はあっても秩序ある国家と、正義はあっても無秩序な国家のどちらかを選べといわれたら、私は前者を選ぶであろう。

マキャベリだけではない。韓非子、ナポレオンといった人物も似た発想をしている。

韓非子

韓非子民衆が思慮深く考えられるわけがないだろう。できたとしても常にはできない。

マキャベリ

マキャベリ民衆(ポポロ)というのはそういうものだ。表面上の利益に幻惑されて、自分たちの破滅につながることさえ、望むんだからな。

全くその通りだ。人間を動かす二つのてこは、恐怖と利益である。

つまり、国の統治とか人の支配というものを考えるときは、聖人が見る人間とは違う人間の実態について、熟知していないといけないのである。

『ホワイトハウス』誕生の秘話

さて、話を米英戦争に戻そう。海軍に輸送されたイギリス陸軍は敵首都の直接攻略のためアメリカ東海岸に上陸し、1814年8月にはメリーランド州において『ブラーデンスバーグの戦い』に勝利した。その後イギリスは、

イギリス

イギリスインディアン戦争をするアメリカは侵略者だ!

として、首都であるワシントンの焼き討ちを行いホワイトハウスを破壊した。アメリカの民衆は衝撃を受け、ヨーロッパ大陸の指導者らはこれを非難した。大統領府のある首都ワシントンD.C.が陥落したのはこの一度のみである。

実は、大統領官邸が『ホワイトハウス』と呼ばれている理由は、このときの焼け焦げを隠すために真っ白なペンキを塗ったことが理由なのである。戦争は痛み分けに終わり、アメリカはイギリスとの貿易が途絶えてしまった。だが、それが逆に国内の生産力向上につながり、経済的自立に影響した。

モンロー教書

第5代アメリカ合衆国大統領のジェームズ・モンローは1823年、『モンロー教書』を特筆。アメリカがヨーロッパの問題にかかわらないことを約束し、その代わりヨーロッパもアメリカに関わらないようにしてほしいと主張。アメリカ合衆国がヨーロッパでの戦争、およびヨーロッパ列強と植民地間の戦争について中立を保つ意思があるが、新しく植民地を作ることあるいはアメリカ大陸の独立国家に干渉することはアメリカ合衆国に対する敵対行為であると考える事も声明した。

アメリカ=メキシコ戦争

こうした布石を経て、アメリカは徐々に領土を拡大。例えば、メキシコに国境を無視してメキシコ領のテキサスに入植し、1845年、アメリカへの併合を宣言する。それによって『アメリカ=メキシコ戦争(米墨戦争)(1846年4月25日 – 1848年2月2日)』が起きるが、アメリカはメキシコに勝ち、カリフォルニアを獲得。カリフォルニアには金鉱があったため、アメリカは確実に国力を上げていった。

アメリカがメキシコ領テキサスに入植し併合を宣言。

『アメリカ=メキシコ戦争(米墨戦争)(1846年4月25日 – 1848年2月2日)』が起きる。

アメリカ側の勝利で戦争終結。アメリカがカリフォルニアエリアを獲得。

カリフォルニアでゴールドラッシュが始まる。

東と西から鉄道を結び付け、最初の大陸横断鉄道が完成。

こうしてアメリカは西へ西へと積極的に領土を拡大し、アメリカではこの西への膨張政策を『明白な天命』とさえ呼んでいた。

このようなことを考えると、下記の記事に書いたスペインのピサロ、コルテスにおけるインカ、アステカの支配時にあった傲慢や、ペリーが来日したときに取った横柄で無礼な態度にもつじつまが合う。

しかし、今までの歴史で見てきたように、世界の覇権を獲ろうと思ったら、こういうある種の思い上がりがその手綱を持つリーダーに欠かせないことがわかる。もっとも、最後にはそれが仇となって滅亡するのが相場なのだが。

関連記事

論点構造タグ

- 領土拡大と「明白な天命」イデオロギー

- インディアン戦争・米英戦争・米墨戦争の連続構造

- ホワイトハウス誕生秘話と「屈辱の記憶」の政治利用

- 統治者の残忍さ vs 草の根民主主義という二面性

- 「文明化」を名目にした植民地主義の正当化ロジック

- 覇権国家の思い上がりと必然的な没落パターン

問題提起(一次命題)

- アメリカ合衆国は、どのような戦争・領土拡大・イデオロギー操作を通じて大陸国家へと変貌していったのか。

- その過程で、「文明」「民主主義」を掲げる国家が、どのように暴力・虐殺・思い上がりと共存してきたのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 【米英戦争と国家アイデンティティ】

- 独立直後、アメリカは西部開拓を進め、インディアンと衝突。

- ナポレオン戦争で弱ったイギリスに対し、アメリカは領土拡大を狙って戦争を仕掛ける構図もあった。

- イギリス・カナダ・インディアン連合軍とアメリカが戦い、イギリスは「インディアン戦争をするアメリカは侵略者だ」と批判しつつ首都ワシントンを焼き討ち。

- 大統領官邸は焼け焦げを隠すために真っ白に塗られ、「ホワイトハウス」という象徴が生まれる。

→ 独立後すぐのアメリカは、「被害者としての記憶」と「侵略者としての現実」を同時に抱え込む国家として再定義される。

- 【戦争の副産物としての経済的自立】

- 米英戦争の結果、イギリスとの貿易が途絶し、短期的には打撃となる。

- 同時に、輸入に頼れないことで国内生産を強化せざるを得ず、結果的に経済的自立が進む。

→ 戦争は破壊と同時に、「自国生産力の覚醒」を促す逆説的契機となる。

- 【アンドリュー・ジャクソンの二面性】

- クリーク族との戦いで、敵1000→200/味方2000→1960という一方的勝利を収め、ニューオーリンズの戦いでもイギリス軍を撃破。

- その後のセミノール戦争では、女子供を優先的に殺害し、焦土作戦を展開する残忍さを発揮、「シャープ・ナイフ」と恐れられる。

- 一方で、大統領としては一般市民の立場を尊重する草の根民主主義を掲げ、後の「個人主義的アメリカ民主主義」を方向づける。

→ 民主主義の推進者と大量虐殺の指揮官が同一人物であるという事実が、「統治者の二重構造」を浮かび上がらせる。

- 【支配者と民衆観:マキャベリ的リアリズム】

- 韓非子・マキャベリ・ナポレオンらの言葉を通じて、「民衆は思慮深くはなく、恐怖と利益によって動く」という冷徹な人間観が提示される。

- 「不正義だが秩序ある国家」と「正義だが無秩序な国家」が対比され、前者を選ぶというマキャベリの選好が紹介される。

→ 聖人のような寛大さだけでは国家統治は成り立たず、「恐怖と利益」をてことする現実主義が覇権国家の裏側にあると示される。

- 【ホワイトハウスと屈辱の記憶】

- ブラーデンスバーグの戦いでイギリスが勝利し、ワシントンD.C.を焼き討ち。

- その屈辱の事件が、ホワイトハウスの白い外観という形で、永続的な象徴として残る。

→ 国家の象徴建築は、「栄光」のみならず「屈辱の記憶」をも塗り込めた装置として機能する。

- 【モンロー教書と勢力圏の固定化】

- モンロー教書は、「アメリカはヨーロッパ問題に介入しない代わりに、ヨーロッパもアメリカ大陸に干渉するな」という立場を表明。

- これは、ヨーロッパ列強の新規植民地化阻止と、アメリカ大陸を事実上の勢力圏とする宣言でもあった。

→ 「不干渉」の言葉の裏に、「自分たちの庭に他人を入れない」という覇権的意図が潜む。

- 【米墨戦争と西方領土拡大】

- アメリカがメキシコ領テキサスに勝手に入植し、併合を宣言。

- それに対するメキシコとの戦争(米墨戦争)に勝利し、カリフォルニアを獲得。

- カリフォルニアの金鉱発見 → ゴールドラッシュ → 人口・資本の流入 → 大陸横断鉄道完成へ。

→ 領土拡大・資源獲得・インフラ整備が連鎖し、「西への膨張」が国力増大のエンジンとなる。

- 【マニフェスト・デスティニーと文明化イデオロギー】

- 「文明程度の劣った植民地に近代文明を伝えることは先進国の責務」という発想が、

- イギリス:白人の責務

- フランス:文明化の使命

- アメリカ:マニフェスト・デスティニー(明白な天命)

として言語化される。

- このイデオロギーが、先住民への一方的支配・文化破壊・資源収奪を正当化する。

→ 「使命」「天命」という言葉が、実際には領土欲と傲慢さを包み隠すレトリックとして機能する。

- 「文明程度の劣った植民地に近代文明を伝えることは先進国の責務」という発想が、

- 【覇権と没落のパターン】

- 世界の覇権を狙うリーダーたちは、多かれ少なかれ「自分たちこそ文明の担い手」という思い上がりを共有している。

- しかし、歴史的にはその思い上がりが仇となり、やがて没落する例が繰り返される。

→ 覇権国家の栄光と没落は、「思い上がり」という内的要因によって自己崩壊していくパターンとして描かれる。

価値転換ポイント

- ホワイトハウス

→ 単なる「権威ある大統領官邸」から、「一度は敵に焼かれた屈辱の跡を白で塗りつぶした記憶の建築」へと意味が反転する。 - 領土拡大・西部開拓

→ 「フロンティア精神」「挑戦の歴史」という美談から、「マニフェスト・デスティニーを掲げた侵略と先住民虐殺のプロセス」へと再定義される。 - アンドリュー・ジャクソン

→ 「草の根民主主義を体現した民衆派大統領」という一面的評価から、「インディアン大量虐殺と民主主義の両方を体現した、統治者の矛盾的象徴」へと読み替えられる。 - 「文明化の使命」

→ 「遅れた地域を助ける博愛的役割」ではなく、「自らの価値観と支配を押しつけるための正当化ロジック」として再評価される。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 米英戦争(1812〜1815):独立直後の対英戦争とインディアン戦争の連続。

- セミノール戦争など、インディアン掃討戦としての戦争群。

- モンロー教書(1823年)による欧米関係の再定義。

- 米墨戦争(1846〜1848)、テキサス併合、カリフォルニア獲得、ゴールドラッシュ、鉄道開通。

- こうした出来事の積み重ねが、「大陸横断国家アメリカ」の完成へとつながる。

【心理レイヤー】

- ワシントン焼き討ちに対するアメリカ民衆の衝撃・屈辱感。

- 領土拡大を進める支配層の「自分たちは文明の担い手である」という優越感と正当化欲求。

- ジャクソンのような統治者に見られる、「敵には徹底した恐怖を与え、味方には寛大に振る舞う」心理構造。

- 民衆側の「恐怖と利益」によって容易に動かされる傾向への冷徹な洞察。

【社会レイヤー】

- インディアン・黒人逃亡奴隷・白人入植者が複雑に入り交じるフロンティア社会。

- ブラック・セミノールのような混血コミュニティの成立。

- 草の根民主主義と個人主義を掲げる政治文化の形成。

- 一方で、「文明化の使命」「白人の責務」が、世界規模の植民地主義と結びついていく構図。

【真理レイヤー】

- 支配と統治には、「人間の現実(恐怖と利益で動く)」への理解が不可欠であるという冷徹な法則。

- 「聖人の理想」と「覇権国家のリアル」の間には常にギャップがあり、その溝をどう扱うかが国家の命運を左右する。

- 「自分たちこそ文明・真理の側にいる」という思い込みが、最大の暴力を生む温床になり得るという逆説。

【普遍性レイヤー】

- どの時代・地域でも、「文明化」「発展」「秩序」の名のもとに、他者の文化や生命が犠牲にされてきた。

- 覇権を握ろうとする国家は、共通して「自国の優越性」「使命感」を掲げ、その思い上がりによっていずれ自らを蝕まれる。

- 人間社会は、「寛大さ・理想」と「恐怖・利益」の両方を扱わざるを得ないという普遍的ジレンマを抱えている。

核心命題(4〜6点)

- アメリカの領土拡大は、インディアン戦争・米英戦争・米墨戦争といった一連の武力衝突の上に築かれ、その背後で「明白な天命」というイデオロギーが働いていた。

- 統治者はしばしば、「民主主義の推進者」と「大量虐殺の指揮官」という両極を同時に体現し、その二面性を理解せずに歴史を評価することはできない。

- 「文明化の使命」「白人の責務」といった言葉は、実際には支配・略奪・文化破壊を包み隠すレトリックとして機能してきた。

- 人間を動かすのは高邁な理念だけではなく、「恐怖と利益」であり、覇権国家はこの現実を前提に統治構造を組み立てている。

- 世界の覇権は、「自分たちこそ正しい」という思い上がりをエンジンとして拡大するが、その同じ傲慢さが、最終的な没落の種にもなる。

引用・補強ノード

- アンドリュー・ジャクソン

- 米英戦争・インディアン戦争での軍事的英雄でありながら、セミノール戦争で女子供を含む大量虐殺を行い、「シャープ・ナイフ」と恐れられた人物。草の根民主主義を掲げる大統領としての一面と合わせ、「支配者の二面性」を象徴。

- ジェームズ・モンロー(モンロー教書)

- 欧米相互不干渉を掲げつつ、アメリカ大陸を自国の勢力圏とみなす外交方針を打ち出し、後のアメリカ外交の基調を形づくったノード。

- マキャベリ

- 「不正義でも秩序ある国家を選ぶ」「民衆は表面的利益に惑わされる」などの言葉を通じて、統治における現実主義・人間不信の思想を提供。

- 韓非子

- 民衆の思慮深さを信用せず、法と罰による統治を説いた法家思想として、「恐怖と利益」で人を動かすという現実主義を補強。

- ナポレオン

- 欧州覇権を狙う過程で、マキャベリ的な人間観と権力運用を体現し、「覇権と没落」の典型例として機能。

- コルテス/ピサロ/ペリー

- インカ・アステカ征服、黒船来航など、「文明化の使命」「白人の責務」「明白な天命」と同根の思い上がりを持つ支配者として、横柄な態度と暴力性の事例として参照される。

AI文脈抽出メタデータ

- 主題:

ホワイトハウス誕生の背景となった米英戦争と、その後のモンロー教書・米墨戦争・西部開拓を通じて、アメリカがどのように領土を拡大し、「明白な天命」を掲げる覇権国家へと変貌していったか、その思想的・暴力的構造を読み解く。 - 文脈:

19世紀前半のアメリカ:米英戦争、インディアン戦争、セミノール戦争、モンロー教書、米墨戦争、ゴールドラッシュ、大陸横断鉄道など。

同時に、韓非子・マキャベリ・ナポレオンらの支配論が参照され、「民衆と統治者」「文明と野蛮」という二項対立の再解釈が進められる。 - 世界観:

- 国家・支配・領土拡大は、綺麗な理念だけでは説明できず、恐怖・利益・思い上がり・屈辱といった人間の素の感情に深く根ざしている。

- 「文明」「使命」「天命」といった言葉は、真の正義ではなく、人間の欲望を正当化する仮面にもなり得る。

- 覇権国家の盛衰は、外敵よりもむしろ「自らの傲慢さ」とどう向き合ったかによって決まる、という重力観。

- 感情線:

- 独立直後のアメリカへの共感 → ワシントン焼き討ちへの衝撃・屈辱 → アンドリュー・ジャクソンの残忍さへの戦慄 → 草の根民主主義への一時的な希望 → 「明白な天命」や白人の責務の傲慢さを見たときの嫌悪と諦観 → 覇権と没落のパターンを俯瞰する冷静なまなざし、という流れ。

- 闘争軸:

- アメリカ vs イギリス(宗主国 vs 新興国家)

- アメリカ政府・入植者 vs インディアン・メキシコ(支配者 vs 先住民・周辺国)

- 草の根民主主義 vs 残忍な軍事統治

- 「文明化・天命」を掲げる側の自己正当化 vs 現地文化・生命の破壊

- 聖人の理想的統治観 vs マキャベリ的・韓非子的現実主義的統治観