ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

調子の良い時代に調子に乗り転落するのは、いつの時代を見ても見て取れることです。

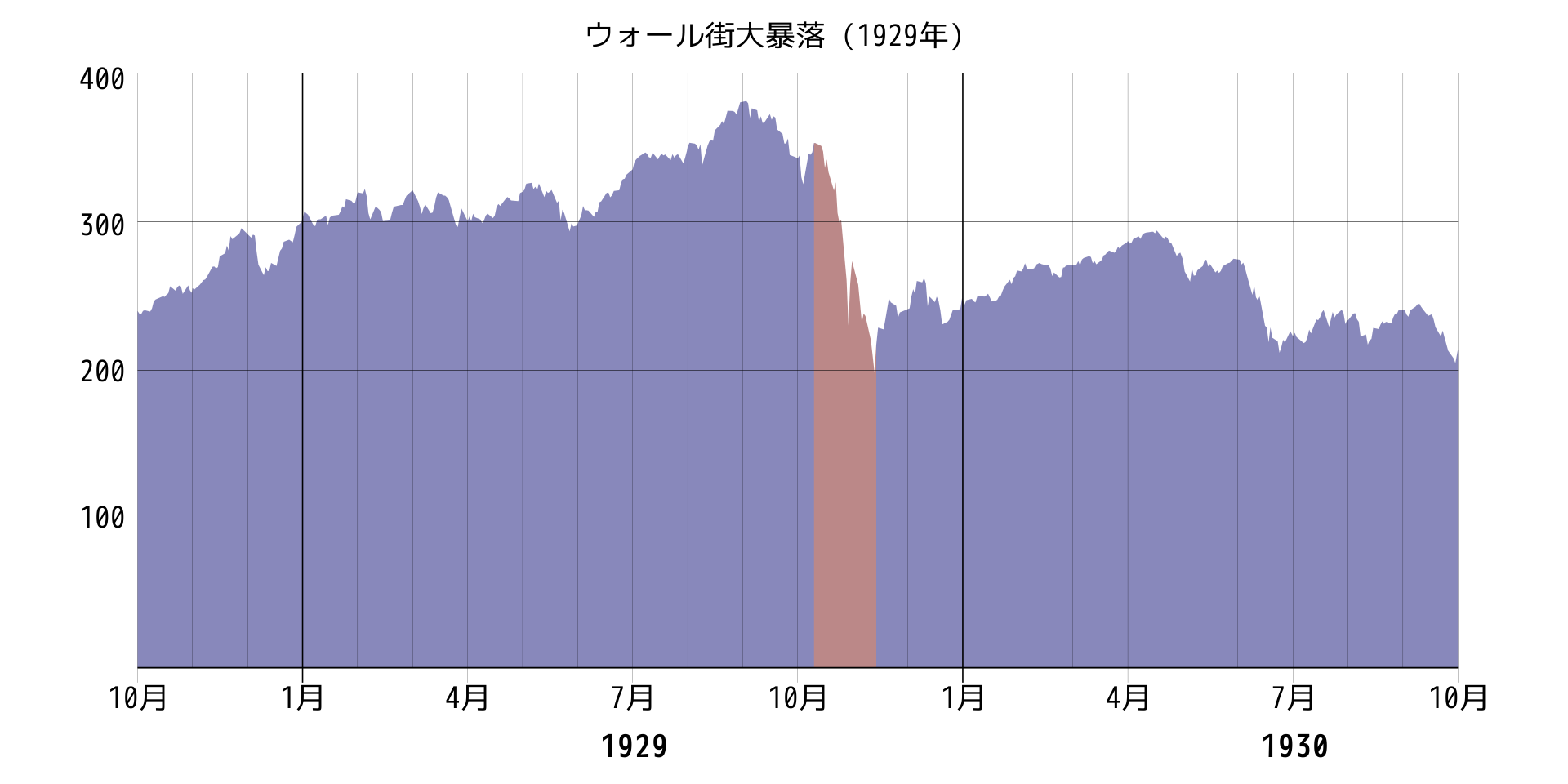

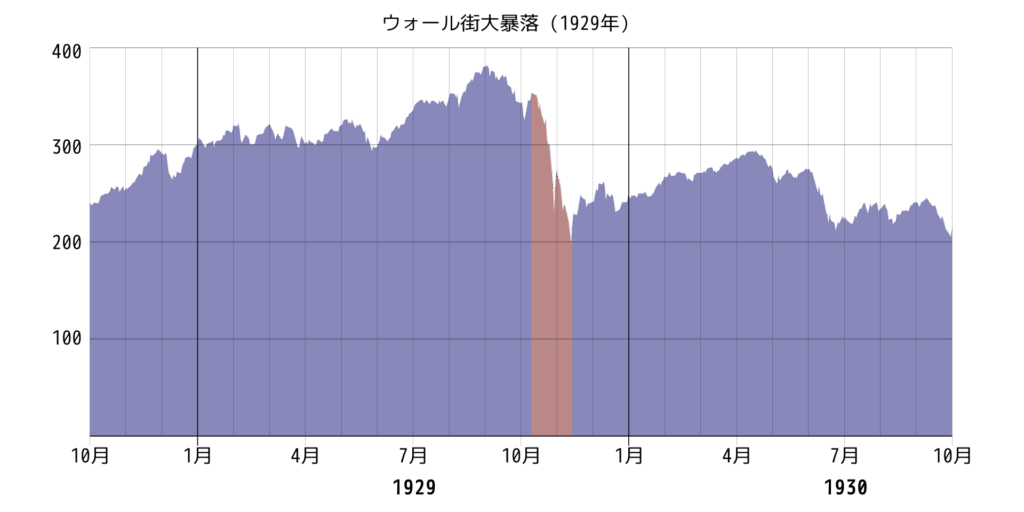

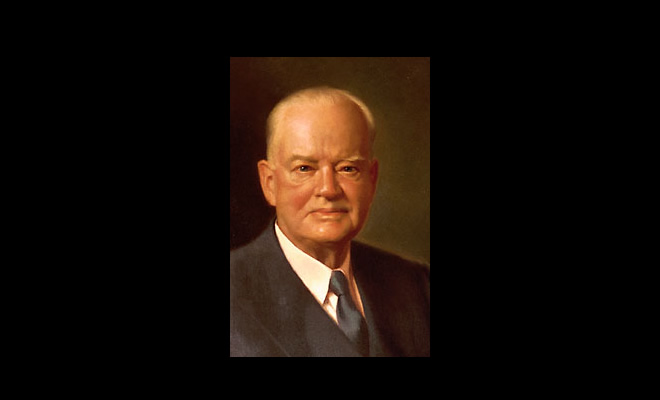

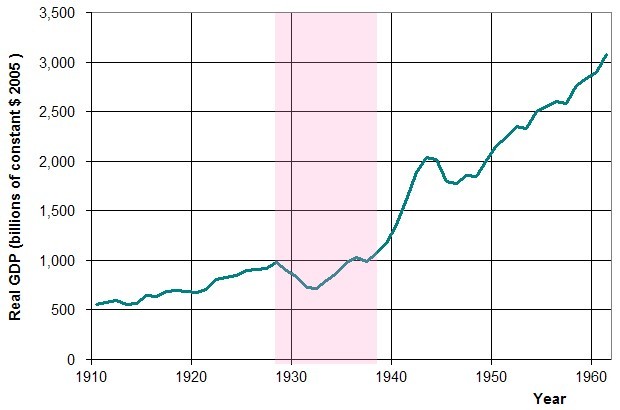

アメリカのフーヴァー大統領は自由放任による『資本主義の永遠の繁栄』を主張。それぐらいアメリカ中が浮かれていたのです。商品を作れば作るほどそれが売れると思っていたし、株を買えば必ずそれが上がると思っていた。まさにアメリカはバブル真っ盛りだったのです。しかしそれは起きました。1929年10月24日(木曜日)。なぜ曜日まで記録されているかというと、この問題が『ブラックサーズデー(暗黒の木曜日)』と言われているからです。物を作るだけ作り、それが売れ残り、銀行や株主に借金が残る企業が続出し、企業と融資を行った銀行が連続倒産をする。そういう一蓮托生ドミノ倒しのような悲劇が巻き起こってしまったのです。

フランクリン・ルーズベルトが当選し、『ニューディール政策』を進めますが、これに対する効果は未だに議論があるようです。しかしとにかくこうしてアメリカで世界恐慌が起き、これが後の『第二次世界大戦』の原因の理由の一つとなってしまいます。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

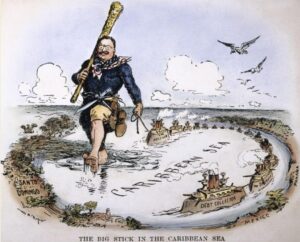

無敵だったアメリカ

上記の記事の続きだ。こうしてアメリカは上手に世界で渦巻くエネルギーに参入していき、そこで自国エネルギーを肥大化させていった。

アメリカ肥大化の要因

- 南北戦争(南北の分裂を阻止、統一)

- アメリカ西部開拓(ゴールドラッシュ、商工業の発達)

- スペイン・アメリカ・キューバ戦争(米西キューバ戦争)

- 第一次世界大戦(フランスとイギリスにお金を貸す)

- ドーズ案(ドイツに貸しを作り借金回収の戦略を遂行)

時は1920年代。上記、そして下記の記事にも書いたように、第一次世界大戦でヨーロッパは国際的な地位を低下させ、国際金融の中心地は、かつて『世界の銀行』と言われたイギリスからアメリカに移っていた。ロシアへの投資が、ロシア革命によって回収不能になったフランスもダメージを受け、1925年、『ロカルノ条約』によって、イギリス、フランス、ドイツなどが国連加盟を認めるまで、敗戦国のドイツは国連に加盟を許されず、記録的なインフレで大混乱に陥った。

活躍する偉人や飛躍する企業

もはや世界はアメリカ一強。アメリカには転落する要素がなかった。更にそこに登場したのが以下のような大衆消費商品や世界的な娯楽文化。下記の記事に書いたように、1908年、ヘンリー・フォードは『T型フォード』を発表し、世界初の大衆車を世に生み出し、ウォルト・ディズニーは、1928年に『蒸気船ウイリー』でミッキーマウスを世に送り出し、ルイ・アームストロングは、第一次世界大戦終結から世界恐慌までの『ジャズ・エイジ』と呼ばれた時代に登場し、ソロでの即興演奏『スキャット』の創始者となった。

『野球の神様』と言呼ばれたベーブ・ルースは1914年にレッドソックスのピッチャーとしてメジャー入りし、1920年からはヤンキースの強打者として活躍。野球をアメリカの国民的スポーツに押し上げたのは彼だ。アメリカの好景気は人々の目に見えていて、皆がその勢いに歓喜して喜んだ。

- ディズニー

- ジャズ

- コカ・コーラ

- 家電製品

- 白物家電(洗濯機等)

大統領たちの自由放任主義

更にこの時期にアメリカ大統領になった、

- ウォレン・ハーディング(第29代大統領)

- カルビン・クーリッジ(第30代大統領)

- ハーバート・フーヴァー(第31代大統領)

といった面々は、この好調な経済に支えられ、自由放任の経済政策を取った。共和党のハーディングは南北戦争後、保護貿易など北部の資本家の利害を代表する政策をとったが、かつての『南部』のようにアメリカは『自由貿易』も推進するようになっていた。

北部の経済(産業資本家による商工業が中心)

- 保護貿易

- 連邦主義(集権)

- 共和党支持

- 奴隷制反対

南部の経済(大農園主によるプランテーションが中心)

- 自由貿易

- 州権主義(分権)

- 民主党支持

- 奴隷制維持

『重商主義』を実行した例は以下の記事に書いた。1650年頃のフランス、『太陽王』と呼ばれたルイ14世の時代だ。財務総監のコルベールが行った『重商主義』は絶対王政に大きな貢献をした。体制を維持するためには、巨額の資金がいる。そこで、以下の政策を実行。

- 外国製品の購入を制限し、国内生産力を伸ばし、国力を上げる

- 金、銀、貴金属等の獲得と貯蔵と同時に、輸出を促進して貿易収支を黒字にする

- 領土拡大にも力を入れて、54年の親政の内の実に34年を戦争に費やす

これによって、国内にリソース(資金、財源)を蓄積することに成功したのである。こういう方法もあるが、自由放任はこれとは対極。そしてフーヴァー大統領は自由放任による『資本主義の永遠の繁栄』を主張した。それぐらいアメリカ中が浮かれていたのだ。商品を作れば作るほどそれが売れると思っていたし、株を買えば必ずそれが上がると思っていた。まさにアメリカはバブル真っ盛りだったのだ。

フォード社の事例

例えばフォードなら、1909年にこういう話がある。工員の日給を2ドル50セントから5ドルに倍増したのだ。そして労働時間を9時間から8時間に短縮させる。それはどういうことか。ライン工という過酷な単純作業に退職者が絶えず、それを上回る雇い入れが必要だったのだ。では、それが一体この話に何の関係があるか。つまり、フォードは1908年に『ベルトコンベア』を導入し、その年のうちに1台93分という量産体制を打ち立てたのである。

かつて、イギリスでジェームズ・ワットを筆頭に『産業革命』が起こった。ワットは、機械技師ニューコメンが1712年に実用化した蒸気機関に数多くの改良を施したのだ。

- シリンダーの冷却装置の分離

- 往復運動の回転運動への変換

この改善によって、燃費が飛躍的に向上し、それまでは『鉱山の排水用』くらいしか使い道がなかった蒸気機関の用途が大幅に広がったのである。これが後に更にたくさんの技術者を通して、『機関車』などの輸送動力へと進化する可能性が開かれたのである。1765年あたりから彼の蒸気機関の改良は始まった。蒸気間の動力があれば、物流、運搬、産業方面に大きな影響を与えられる。手でやっていたものが機械ができるようになり、大幅な人件費のコストカットと効率アップにつながるわけだ。

イギリスはその革命によって『世界の工場』になり、ヨーロッパで圧倒的な力をつけるようになった。こういった様々な背景が手伝って、この時代のアメリカはまさに右肩上がりの上り調子だった。まさに、アメリカ中の人がそれを疑わなかった。

世界恐慌勃発

だからこそそれは起きた。

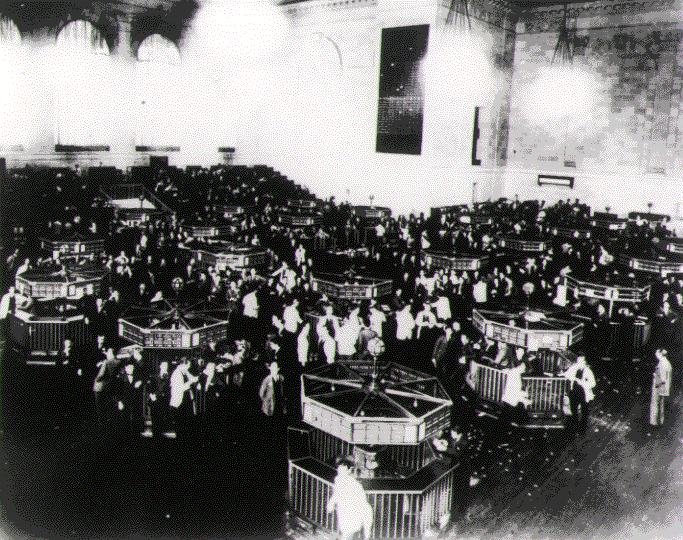

ブラックサーズデー(暗黒の木曜日)

1929年10月24日(木曜日)。なぜ曜日まで記録されているかというと、この問題が『ブラックサーズデー(暗黒の木曜日)』と言われているからだ。ニューヨーク株式市場が大暴落したのである。これによりアメリカ経済が一気に不況に陥り、『世界恐慌』を巻き起こし、世界各国に甚大な影響を与えたのだ。実際にはこの株式の崩壊を表すために、

- ブラックサーズデー

- ブラックフライデー

- ブラックマンデー

- ブラックチューズデー

の4つの段階が通常使われている。大暴落は1日の出来事ではなかったので、この4段階があるのだ。この4つの段階はすべて適切である。最初の暴落は1929年10月24日(木曜日)に起こったが、壊滅的な下落は28日(月曜日)と同29日(火曜日)に起こった。

原因

だが実際には1926年頃にはすでにこの兆候が表れていた。住宅や耐久消費財の需要はピークを過ぎていて、投機資金は株式市場に流入し、実態のないバブルを引き起こしていた。つまり、

保護貿易主義。

更にはヨーロッパでも、

こうした動きが広がり、『世界恐慌』へとつながってしまったのである。物を作るだけ作り、それが売れ残り、銀行や株主に借金が残る企業が続出し、企業と融資を行った銀行が連続倒産をする。そういう一蓮托生ドミノ倒しのような悲劇が巻き起こってしまったのだ。

当時の状況

存命中は知らなかった人はいないアメリカの天才バックミンスター・フラーの著書、『クリティカル・パス―宇宙船地球号のデザインサイエンス革命 』には、このあたりの事情について詳しいことが書いてある。

第一次世界大戦は農民の生活を向上させるための土地所有権を争うものでなく、無生物的エネルギー(石炭石油だけでなくナイアガラその他の滝で発電される機械的エネルギー源)と動力駆動による工業生産をめぐる戦争であった。合衆国ははじめて石油を燃やして、蒸気タービンを回転させ、発電を行った。終戦時、これらの発電装置は稼働できる最良の状態にあった。潜在的生産力は恐ろしく高かった。それは富を生産する可能性という富であり、言うまでもなくそれは戦争の結果であるが、以前は決して存在していなかった。

確立されていた生産能力は非常に高く、二年の間に船やトラックそして軍備のすべてを生産することができたほであった。新たに工業社会の巨人となったアメリカ合衆国が、経済面でしようとしたことは何か?政府の出資により生み出されたこの富と企業の株主によるその所有が予期せぬほどに巨大だったので、戦争を利用して暴利を貪ることは道徳上妥当ではない、という多くの否定的な意見が生じた。

大量生産でき、よく売れる可能性のある、魅力的で有用な多くの商品があった。若い人々は自動車を欲しがったが、自動車は高額な装置だった。1920年代には、その高価な装置は現金でのみ販売されていた。第一次世界大戦後の合衆国には、限定生産される自動車を購入する裕福な人々が十分に存在したので、簡単にその市場が形成できた。

1920年代には、小売業で、銀行の支援を受けた長期分割払いによる販売方法はなかった。銀行は、金持ちの大企業からはトラックのような運送機器(大型移動装置の資本財)にしては、動産を抵当にした長期分割払いを受け入れたであろう。しかし、個人所有の自動車のような、故障しやすく、それに乗って逃げることも可能な機械装置の資本財に対して自分たちの金を賭けることなど考えもしなかっただろう。

銀行が自動車購入に融資しようとせず、若者たちの多くは賃金を稼ぐか、元手がないのに車を欲しがるため、彼らに金を貸し付け、いざ返済が滞れば容赦なく追い詰めるという悪辣な連中が現れた。どんどん増え続ける長期分割払いによる支援と裕福な人々の両者によって、自動車市場は開かれ、大量生産は維持された。

特に世界恐慌の問題をリアルに体験した彼のこの話には、生々しい信憑性がある。さらに、大統領7か月目に世界恐慌を受けたフーヴァーだったが、

しばらくすれば景気は回復する

と考えてを打たず、事態を悪化させてしまう。アメリカ人の特性的にどちらかに一調子なのか、上がる時は勢いに乗ってそのまま上がり続け、下がる時も同じようにその勢いのまま下がり続けてしまう現象が起きた。

ニューディール政策

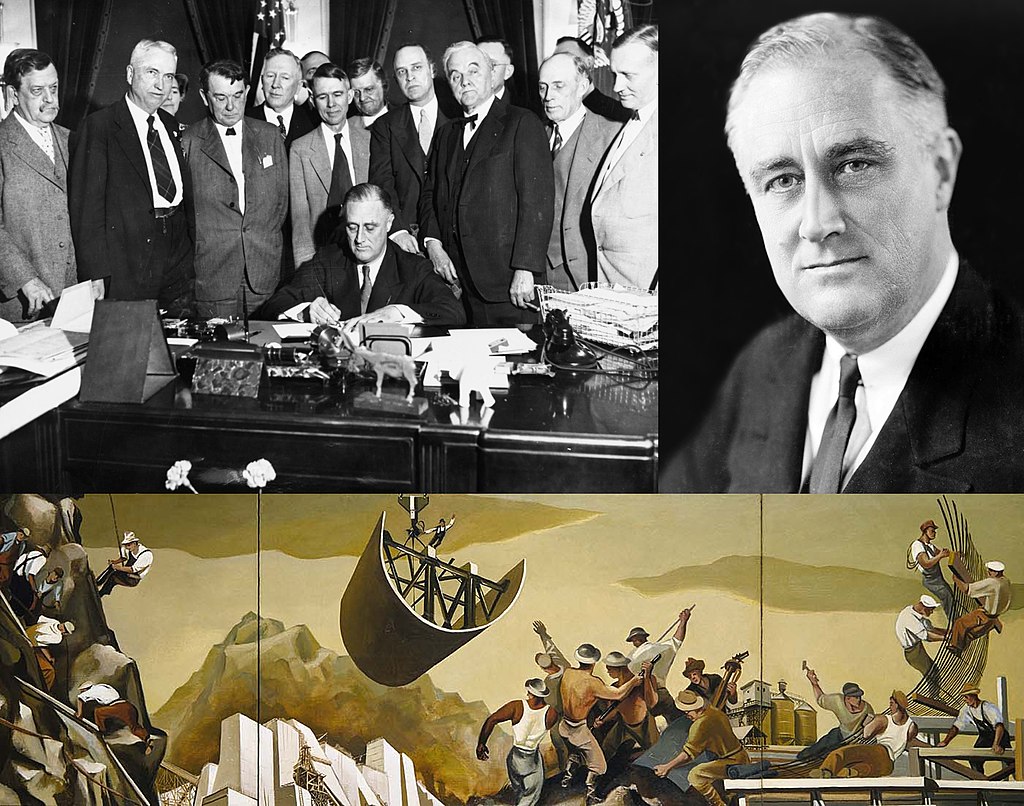

しかし1932年の大統領選挙で『ニューディール(新規まき直し)』を掲げた民主党のフランクリン・ルーズベルトが当選し、『ニューディール政策』を進める。

ニューディール政策

| 公共事業を推進 | 失業者救済 |

| 農業調整法、全国産業復興法の制定 | 生産量や価格の調整 |

| テネシー川流域開発公社 | 失業者救済 |

| ワグナー法 | 労働者の団結権、団体交渉権の確立 |

このとき、『ケインズ経済学』で有名なジョン・メイナード・ケインズという経済学者の存在がチラついた。例えばWikipedia『ケインズ』のページにはこうある。

大不況下では、金融政策は効果的ではなく、消費を直接的に増やす財政支出政策が最も効果があると主張した。ケインズの有効需要創出の理論は、大恐慌に苦しむアメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領によるニューディール政策の強力な後ろ盾となった。

そして参考書『ビジュアル 世界史1000人(下巻)』にもこうある。

『供給は需要を生む』という古典派の自由放任主義を批判し、政府介入で意図的に需要を発生させ雇用を改善せよと主張。大統領フランクリン・ルーズヴェルトが恐慌克服のために行ったニューディール政策の、論理的裏付けとなった。

しかし、Wikipediaの『ニューディール政策』にはこうある。

世界で初めてジョン・メイナード・ケインズの理論を取り入れたと言われるが、彼の著書雇用、利子および貨幣の一般理論は1936年に出版されたものであり、ニューディール政策が開始された1933年よりも後である。原案は、いち早く世界大恐慌から脱した日本の高橋是清が考えた政策(時局匡救事業)と多くの部分で同じである。

(中略)ケインズが提案した財政政策をルーズベルトが採用したとされているが、それについてはルーズベルト自身が否定している。ルーズベルトは、1934年にケインズと一度だけ会っているが、「統計の数字ばかりで理解できなかった」と話している。ケインズと直接対話したルーズベルトは、ケインズの赤字国債発行による景気刺激政策の話を「途方もないホラ話」と切り捨てたとされる。

- 左上: 1933年、ニューディール政策の一部であるテネシー川流域開発公社が法律に署名。

- 右上:ニューディール政策を主導したアメリカのルーズベルト大統領。

- 下部: ニューディール政策の一部である公共事業促進局が雇用した芸術家の1人が描いた壁画。

ケインズの理論がこの世界恐慌に本当に関係していたかは定かではないようだ。そして、この政策自体もいまだにその効果があったかどうかについて議論がされているという。一番有力なアメリカの景気回復の決め手となる話は、1939年の『第二次世界大戦』で武器生産体制が強化されたからということだ。

関連記事

論点構造タグ

- 「無敵のアメリカ」が転落していく構造(肥大化→慢心→崩壊)

- 自由放任・資本主義信仰とバブル形成

- ベルトコンベアによる大量生産と「需要とのねじれ」

- 信用販売・長期分割払いが生んだ“見せかけの購買力”

- 株価暴落→銀行連鎖倒産→世界恐慌という連鎖メカニズム

- ニューディール政策とケインズ理論(実際とのズレ)

- 結局は第二次世界大戦の軍需が景気回復の決め手になったという皮肉

問題提起(一次命題)

- なぜ1929年10月24日(ブラックサーズデー)を起点に、アメリカは世界恐慌という「総崩れ」に陥ったのか。

- それに対し、ニューディール政策は何をしようとし、どこまで有効だったのか。

因果構造(事実 → 本質)

1. アメリカ肥大化の“助走”

- 南北戦争で統一国家として固まり、西部開拓・ゴールドラッシュで内需と工業力を拡大。

- 米西戦争で海外植民地を獲得し、帝国主義路線へ。

- 第一次世界大戦では本土被害なしで武器や物資を供給し、イギリス・フランスへの貸付で一気に債権国へ。

- ドーズ案でドイツにさえ貸しを作り、ヨーロッパ全体の金融回路を握る。

→ 「世界の銀行」がロンドンからニューヨークに移り、アメリカ一強の構図が固まる。

2. 1920年代アメリカ:右肩上がりが“常識”になった時代

- T型フォード、白物家電、コカ・コーラ、ジャズ、ディズニー、ベーブ・ルース……

様々な大衆文化と大量生産商品が市場を膨らませる。 - ベルトコンベア導入により、自動車を「93分に1台」ペースで量産できるようになり、生産力は爆発的に向上。

- 「作れば売れる」「株は買えば上がる」という空気が社会全体を覆う。

3. 政治レベルの自由放任主義と“永遠の繁栄”幻想

- ハーディング/クーリッジ/フーヴァーら共和党政権は、基本「自由放任」。

- フーヴァーは「資本主義の永遠の繁栄」を信じ、景気後退も自然回復に任せようとした。

→ 上昇トレンドの間はそれでうまくいっているように見え、誰もブレーキを踏まない。

4. 生産力と需要のねじれ → バブルへの進化

- ベルトコンベアと工業化で「供給力」は歴史上類を見ないレベルへ。

- しかし、国民の実際の購買力はそこまで追いついていない。

- そこで信用販売・分割払い・投機資金が「見せかけの購買力」と「見せかけの価値」を持ち上げる。

- 1926年頃から住宅・耐久消費財の需要はすでにピークアウトしていたが、余剰資金は株式市場に雪崩れ込む。

→ 実体経済の成長を超えて、金融市場だけが膨らむ典型的なバブル構造。

5. ブラックサーズデーと連鎖崩壊

- 1929年10月24日(木):最初の暴落(ブラックサーズデー)。

- その後数日で、ブラックフライデー/ブラックマンデー/ブラックチューズデーと連続暴落。

- 株価崩壊 → 担保の価値喪失 → 追加保証金の請求 → 返済不能 → 投げ売り → 更なる暴落のスパイラル。

- 銀行は融資先企業の株・債権を持っていたため、企業と銀行が“一蓮托生”で連鎖倒産。

→ 「たくさん作れば豊かになる」はずだった大量生産体制が、「売れ残り+借金地獄」で逆噴射する。

6. 世界恐慌へ拡大するメカニズム

- アメリカ国内:

- 過剰生産 → 在庫だぶつき → 工場閉鎖 → 失業者急増。

- 輸出不振+保護貿易主義で市場がさらに縮小。

- ヨーロッパ:

- 復興のためアメリカ資本に依存していたが、援助が打ち切られ資金が逆流。

- 農産物生産が復活するも世界的供給過剰で価格暴落 → 農民の離農。

→ 「金融・貿易・農業」が連鎖して崩れ、「世界恐慌」と呼ぶしかない規模の危機へ。

7. フーヴァーの楽観と“何もしない”という失策

- フーヴァーは「そのうち景気は自然に回復する」と見て、積極的な介入を避ける。

- その間に失業率は雪だるま式に増え、アメリカ特有の“上がるときも一調子、下がるときも一調子”な落下が起きる。

→ 「放っておけば市場が全て解決する」という自由放任信仰が、下り坂では致命傷になる。

8. ニューディール政策とケインズ理論の“すれ違い”

- 1932年、フランクリン・ルーズベルトが「ニューディール(新規まき直し)」を掲げて当選。

- 公共事業・農業調整・産業復興・テネシー川流域開発・労働者保護(ワグナー法)などを実施。

- ケインズは「不況期には金融政策より政府支出による有効需要創出が効果的」と理論化。

- 後世、「ニューディール=ケインズ政策の実践」と語られるが、

- ケインズの『一般理論』刊行は1936年。

- ルーズベルト自身はケインズを理解しておらず、むしろ「ホラ話」と退けたとされる。

→ 実際のニューディールは、ケインズ理論の精密な実験というより、「とにかく何か打たないと沈む」という現場対応の積み上げに近い。

9. 景気回復の“決め手”は結局戦争だったという皮肉

- ニューディールの効果は今なお評価が割れている。

- 最も有力な見方は、「本格的な景気回復の決め手は1939年以降の第二次世界大戦による軍需拡大だった」というもの。

→ 「世界恐慌を本当に終わらせたのは、平和な経済政策ではなく、再び戦争だった」という歴史の皮肉。

価値転換ポイント

- 「自由放任=社会全体の利益を最大化する」という古典派信仰

→ 好況期には機能しているように見えても、不況期には“何もしないこと”がダメージを増幅する危険思想として再評価される。 - 1920年代アメリカの繁栄

→ 「努力とイノベーションの成果」だけでなく、「金融と信用で実力以上の需要を前借りしたバブル期」として読み替え。 - ニューディール政策

→ 「ケインズ経済学の華麗な実験」ではなく、「現場の苦し紛れの対策が、後から理論と結び付けられたもの」として整理。 - 世界恐慌からの脱出

→ 「ニューディールの成功物語」ではなく、「政策+戦争需要が複雑に絡んだ結果」であり、単一の英雄物語では語れないと捉え直す。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 第一次世界大戦後:国際金融の中心がロンドンからニューヨークへ移動。

- 1920年代:アメリカ一強の時代、T型フォード・家電・ジャズ・映画など大衆文化と大量生産が全盛。

- 1929年:ブラックサーズデー〜ブラックチューズデーで株式市場が崩壊、世界恐慌へ。

- 1933年以降:ニューディール政策による公共事業・経済再建策。

- 1939年以降:第二次世界大戦と軍需拡大が景気回復の決定打に。

【心理レイヤー】

- 上り調子のときの「永遠に続く」と信じてしまう集団心理。

- 「作れば売れる」「株は必ず上がる」という楽観的バイアス。

- 暴落後の恐怖と取り付け騒ぎ、失業による自己否定感・絶望。

- フーヴァーの「そのうち戻るだろう」という希望的観測。

- ルーズベルトの「何とかしなければ沈む」という危機感と、国民の“最後の賭け”としてのニューディール支持。

【社会レイヤー】

- 大量生産と長期分割払いの普及により、庶民が初めて自動車や家電を持てるようになる一方、借金依存が広がる。

- 好況期に拡大した設備・工場が、不況期には巨大な“余剰”となって重くのしかかる。

- 農業でも過剰生産→価格暴落→離農者増加のスパイラル。

- 失業率の急上昇が、社会不安・治安悪化・政治への不信を増幅。

【真理レイヤー】

- 「好調なときにこそ足元を固めなければならない」という法則。

- 供給力が飛躍的に伸びても、需要と購買力が伴わなければ、豊かさは持続しない。

- 市場は万能ではなく、「恐怖」と「期待」に振り回されやすい人間の心理を反映した不安定なシステムである。

【普遍性レイヤー】

- バブルはいつの時代も、「実体を超えた期待」が積み上がったあと、一瞬のきっかけで崩壊する。

- 自由放任と国家介入のバランスは、好況期と不況期で最適点が変わるが、人間はしばしば同じテンションで走り続けてしまう。

- 大規模な経済ショックは、しばしば次の戦争・政治的急進化の引き金になる(ナチス台頭や第二次世界大戦との連結)。

核心命題(4〜6点)

- 世界恐慌は「アメリカ一強時代」の終わりではなく、その危うさと限界を露わにした“揺り戻し”だった。

- 好況時の「自由放任・永遠の繁栄」という思い込みが、需要と購買力を無視した過剰生産と投機バブルを生み、崩壊を加速させた。

- 株価暴落はきっかけに過ぎず、その背後には過剰生産・信用膨張・都市と農村の構造不均衡が積み重なっていた。

- ニューディール政策は、自由放任だけでは危機を乗り切れないことを示したが、決定的な解決策とは言えず、その評価は今も分かれている。

- アメリカ経済が本格的に立ち直ったのは、平時の政策ではなく、第二次世界大戦における巨大な軍需需要による、という歴史の皮肉が残る。

引用・補強ノード

- ハーバート・フーヴァー

- 自由放任と「資本主義の永遠の繁栄」を信じた大統領として、危機初動対応の弱さを象徴する存在。

- フランクリン・ルーズベルト

- ニューディール政策を掲げて当選し、公共事業・農業調整・産業復興・労働者保護などを推し進めた指導者。

- ヘンリー・フォード

- ベルトコンベアとT型フォードによる大量生産の象徴であり、「供給力の飛躍」が世界恐慌の構造と直結していることを示すノード。

- バックミンスター・フラー

- 『クリティカル・パス』で、戦争を通じて生まれた膨大な生産設備と、その後の使い道の問題を描き、恐慌の背景を「生産力と倫理のギャップ」として捉えた思想家。

- ジョン・メイナード・ケインズ

- 有効需要創出という理論でニューディールを“後付けで”支えたとされる経済学者だが、実際には理論の方が後から整備されたことを示すノード。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

アメリカが20世紀初頭に「無敵の一強」となった背景から、1929年の世界恐慌がどのような構造で発生し、ニューディール政策と第二次世界大戦を経てどのように収束していったのかを、自由放任主義・大量生産・金融バブル・国家介入という軸で整理する。

文脈:

- 直前:第一次大戦後のヴェルサイユ体制・ドーズ案・アメリカの債権国化。

- 今回:1920年代アメリカの繁栄と世界恐慌。

- 直後:この経済危機がナチス台頭・第二次世界大戦の一因となり、同時にアメリカ再軍備と再成長の引き金にもなったという、経済と戦争の連結。

世界観:

- 人類の技術・生産力の飛躍は、適切にデザインされなければ「豊かさ」ではなく「不均衡と崩壊」を生む。

- 市場と国家、自由と介入は、どちらか一方が絶対正義ではなく、時期と状況に応じたバランス設計が不可欠。

- 歴史は「好況→慢心→崩壊→戦争→再分配」という危険なサイクルを何度も繰り返している。

感情線:

- 右肩上がりのアメリカへの憧れ・興奮 → 「永遠の繁栄」を信じてしまう浮ついた空気 → ブラックサーズデーと連鎖倒産への驚愕 → 失業と貧困で追い詰められる人々への同情 → ニューディールへの一縷の希望 → しかし最終的に戦争需要が決め手となることへの複雑な感情と、歴史の皮肉を噛みしめる流れ。

闘争軸:

- 自由放任主義 vs 政府による積極介入

- 大量生産・大量消費モデル vs 実体経済・購買力の限界

- 好況時の楽観バイアス vs 不況時の恐怖とパニック

- 古典派「供給は需要を生む」 vs ケインズ的「需要を作らなければ供給は無意味」

- 平時の経済政策による解決 vs 戦争による“強制リセット”