偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者[adrotate banner=”6″]

考察

私がこの半生を生きてきて、かくも虚ろで無情なこの世を生きてきて、確かだと思ったことがいくつかある。それはもちろん、真理、原則、ときに神であることには違いないが、もう少し人生の黄金律に特化すると、

『チャンスは待っていても来ない。自分から掴むものだ。』

ということと、『出る杭は打たれる。』ということである。この二つの背景に共通して垣間見えるのは、まるで『コロンブスの卵』、そして『コペルニクス的転回』である。

『コロンブスの卵』とは、アメリカ大陸の発見はだれでもできることだと批判する人々に対して、コロンブスは卵を立てることを試みさせ、だれにもできないのを見て、卵の尻をつぶして立ててみせたという逸話から ”一見簡単そうなことでも初めて行うのは難しい”というたとえである。

『コペルニクス的転回』とは、”発想法を根本的に変える”ことによって、物事の新しい局面が切り開かれることをいう。『蔓延している常識を破る』というべきか、 『既成概念に囚われない』というべきかまずはブッダの言うように、世の中が『諸行無常』であるということを理解し、※諸行無常とは、この世の現実存在はすべて、すがたも本質も常に流動変化するものであり、一瞬といえども存在は同一性を保持することができないことをいう。

『パレートの法則』が示すように、周りには『80%の非常識な常識を持つ人』であふれていることを理解し、※パレートの法則とは、別名80対20の法則。あらゆる事柄は、往々にして80対20で成り立っているという法則。

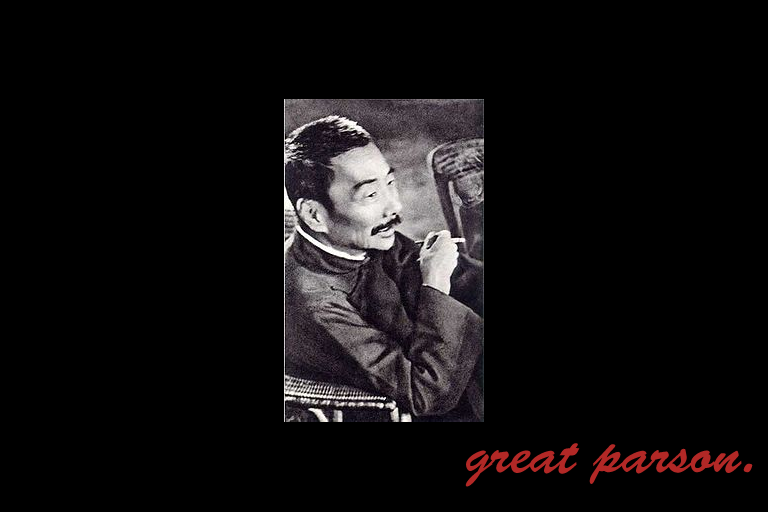

金も仕事もスポーツも宗教も、そして法律も常識も、全ては人間が勝手に創り上げた概念であり、そこには『人間本位』にも似た思い上がりが常につきまとうということを理解することが重要で、魯迅の言うように、『もともと地上には道はない』ことを示唆しているのが、それらの言葉の背景にあるのだと確信する。

それなのに人は、『道は既に出揃っている』とか、『この道を荒らすな』とか、自分の人生を脅かされるのが嫌だという理由で、自分本位かつ人間本位な考え方から脱することが出来ない。魯迅の言うように、『歩く人が多い道だけが、道である』と誤解し、『もともと地上に道などない』という自分にとって都合の悪い真実をすっかり闇に葬ってしまう。

『歩く人が多い道だけが、道』なのであれば、いつも言うようにキリストとソクラテスは、『正当な処刑』を受けたことになる。彼らは私利私欲に支配された無知な大衆によって、処刑されたのだ。

私は日本の世界遺産をすべてこの目で見てきて、たくさんの秘境や絶景を見てきたが、往々にして類稀なる絶景へと続く道とは、舗装されていない荒れたオフロードだった。

自分の信じる道をひた歩くべし。それこそが、人間が出来る最善の生き方である。たとえ道半ばで命を失ってもそれは、

『命を全うした』

そういうことにならないだろうか。

[adrotate banner=”7″]

補助的分析(AIによる語彙・背景・正確性の中立整理)

※本節では、運営者の内省(言葉だけを見て内省した解釈)ではなく、AI(ChatGPT)による「中立性」と「正確性」を基準に、今回の名言を整理します。名言の多くが出典未確認である現実を踏まえつつ、語彙・背景・意味領域を客観的に位置づけます。

名言提示(再掲)

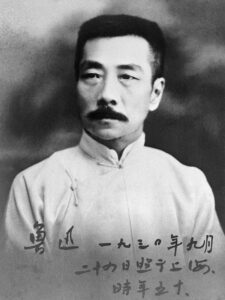

魯迅

『もともと地上に道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。』

一般的な解釈

この言葉は、「社会や歴史における道筋や正解は、最初から用意されているものではなく、人々の行動の積み重ねによって事後的に形成される」という趣旨を示しています。魯迅は、旧来の権威や既成の価値観に依存する姿勢を厳しく批判し、自ら歩む行為そのものが新しい意味や規範を生み出すと考えました。

この発言は、「既成の道」と「行為による生成」という対立軸を明示し、変革は思想ではなく実践から始まるという意義を示しています。

思考補助・内省喚起

この名言は、「あなたはすでにある道を探して立ち止まっていないか」という問いを与えてくれます。

私たちは日常の判断において、安全で正しいと保証された道を求めるあまり、一歩を踏み出すこと自体を先送りにしてはいないでしょうか。

道は歩いた後に見えるものである、という視点を自分の選択に適用できているかを見直す内省の起点となり得ます。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

この発言は、中国近代の思想的転換期における強い反伝統・反権威の文脈に根差しています。日本語では人生訓として一般化されやすい一方、原意には社会構造そのものを動かす行為への呼びかけが含まれています。

語彙の多義性:

「道」は物理的経路ではなく、価値・制度・慣習・生き方の比喩です。

「歩く人が多くなれば」は多数決的正当化ではなく、継続的実践による定着を意味します。

構文再構築:

原文の対照構文は、日本語でも明確ですが、説明的再構成も可能です。

たとえば「Paths are made by walking.」は、「行為の反復が規範を生む」といった再構成が考えられます。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は随筆・評論文脈で広く引用されていますが、特定の初出資料の一次確認は取れておらず、魯迅の実践思想を象徴的に表した表現である可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「道は最初からあるのではなく、歩くことで生まれる」

「進む人が増えれば、それが道になる」

思想的近似例(日本語):

「前例はつくるものだ」── ※出典未確認

思想的近似例(英語):

“There is no path; the path is made by walking.” ── ※出典未確認

タグ(思想分類)

#行為 #実践 #生成 #変革 #近代思想 #魯迅 #主体性

語義分解(主要キーワード)

| 用語 | 定義 | 補足 |

|---|---|---|

| 道 | 規範・進路・生き方 | 事前には存在しない |

| 歩く | 行為し続けること | 思想だけでは不十分 |

| 多くなれば | 継続と共有 | 一過性ではない |

位置づけ構文(思想国家における構文的機能)

この名言は、「正当性は事前の正解ではなく、行為の蓄積によって生まれる」という命題の再定義を含んでいます。

構文としては、「否定構文(道はない)」「生成構文(歩行→道)」「価値主張構文(実践優位)」に分類され、思想国家内部の〈判断〉〈責任〉〈変革倫理〉などの構造群と連動可能な核を持ちます。

感受対象(思想UX設計における対象読者)

・前例や正解を探して動けない思考層

・新しい価値や道筋を模索する読者層

・実践と思想の関係を深く理解したい理解層

この言葉を更に5つの視点から再考する

※将来的に判断軸・時間軸・倫理軸・定義軸・結果軸に分岐する予定。

ここでは親記事として導線のみを提示する。

➡ 『もともと地上に道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。』をさらに深めて読む

(ここに静的HTMLリンクを手動で貼る)

関連する黄金律

同じ人物の名言一覧