偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者[adrotate banner=”6″]

考察

『やって見せ 説いて聞かせてやらせてみ 讃めてやらねば 人は動かぬ』

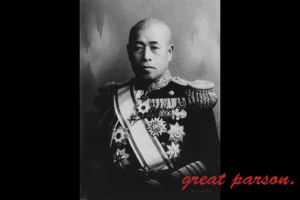

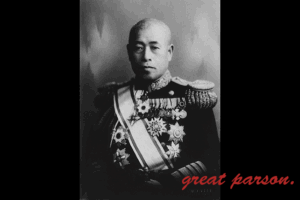

実際の言い回しはこういうものだった。再建の神、大山梅雄は言った。

ここに書いたが、私は山本五十六のこの言葉を10代の頃から聞いていて、だが、逆らった。

(言っただけ、あるいは言わなくてもやってもらわなければ困る。真の絆があればそれが出来るはずだ。)

と思っていたのだ。しかし、ことごとく山本五十六の言う通りになったのである。

言うことを聞かないのだ。部下が。いや、表層上では、十分言う事を聞きそうな条件が揃っていた。例えば、こびへつらっていたし、あるいは、そうやって口に出していた。つまり私は『過信』していたのだ。自分を。部下を。表層上に出る実態を。しかし、『人物』は信用しても、『人間』は信用してはいけなかった。その『人間』の中にはもちろん、私も含まれているのである。

部下においてもそうだ。『以心伝心的な少数精鋭』を望む私は、単なるロマンチストだった。まずは、徹底したリアリストでなければならなかった。つまり山本五十六の言う通りだ。背中を見せるのだ。そしてそれを頭と、心に焼き付けさせる。そうじゃなければ、彼らも頭の中ではわかっていても、心のどこかでは、舌打ちをしているものなのである。

私の様に、幼いころから一緒だったような人間関係でもダメだった。だとしたら、恐らく本当に全ての人間関係は、山本五十六の言う通りだ。まずは自分がやってみせ、それで説得者要因を築き上げ、そのうえで、初めて相手の主体性を煽る指導、助言をする。そうでなければ、相手は壁にぶつかって、腐り、根を上げ、心の底で、それをやらせた上司に舌打ちをするだろう。

だが、上司がまず手本を見せ、

『俺が出来るんだから、他の奴ら全員も出来るに決まってるだろう。』

と言って、問題を解決していく方向に光を灯すなら、彼らは勇気を持ってその方向に向かい、壁にぶつかっても梯子をかけてそこを登り、次々と直面する試練、問題を乗り越えていくことだろう。

私は今、『吃音症』という黙り込んでしまう病気を抱えた部下と、かれこれ6年以上、上司と部下の関係に身を置いているのだが、山本五十六や、教育の神、森信三の言う通り、

人を育てるということは、とても大変なことだと身に沁みて実感している。そして同時に、『そんなことは当たり前だ』という境地に達するべきなのだと、毅然とした彼ら先人たちの言葉を聞いて、身が引き締まり、かつ、『負けてられるか』という反骨精神が、燃えたぎる今日なのである。

[adrotate banner=”7″]

補助的分析(AIによる語彙・背景・正確性の中立整理)

※本節では、運営者の内省(言葉だけを見て内省した解釈)ではなく、AI(ChatGPT)による「中立性」と「正確性」を基準に、今回の名言を整理します。名言の多くが出典未確認である現実を踏まえつつ、語彙・背景・意味領域を客観的に位置づけます。

名言提示(再掲)

山本五十六

『やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば、人は動かじ。』

一般的な解釈

この言葉は、「人を動かすためには、命令や理屈だけでは足りず、模範・説明・体験・承認という段階を踏む必要がある」という構文全体の趣旨を示しています。

山本五十六は、上下関係が明確な組織においても、人は感情と理解を伴って初めて自律的に動くという現実を見据え、行動で示し、言葉で補い、体験させ、最後に評価するという教育・統率の原理を思想的・戦略的意図として提示しました。

この発言は、命令と納得、強制と自発、権威と信頼という対立軸を整理し、実践的リーダーシップの要諦を明示するものとして捉えられます。

思考補助・内省喚起

この名言は、「自分は人に何を求める前に、何を示しているか」という問いを与えてくれます。

私たちは結果や従順さを先に求め、理解や経験の機会を十分に与えていないことはないでしょうか。

人が動かない理由を他者の資質に帰す前に、示し方・伝え方・任せ方・認め方を見直す内省の起点となり得ます。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

本構文は、軍隊という命令系統が厳格な組織においてなお、「人は感情と理解で動く」という人間観に立脚しています。権威主義的統率への反省が内包された表現として読む必要があります。

語彙の多義性:

「やってみせ」は単なる実演ではなく、責任を先に引き受ける姿勢を含意します。

「褒めてやらねば」は甘やかしではなく、努力と成長を正当に評価する行為を指します。

構文再構築:

原文は段階列挙型の強調構文です。

たとえば全体は、「模範 → 説明 → 実践 → 承認」という育成プロセスとして再構成できます。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は訓示・伝記・教育論として広く引用されていますが、一次資料(演説原稿・公式訓話記録等)の厳密な特定には至っておらず、後世的整理の可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「まず自ら示し、次に説明し、体験させ、最後に評価せよ。」

「人は納得と承認によって動く。」

思想的近似例(日本語):

「率先垂範。」── ※出典未確認

思想的近似例(英語):

“People move when they see, understand, try, and are acknowledged.” ── ※出典未確認

タグ(思想分類)

#リーダーシップ #人材育成 #統率論 #承認 #歴史思想

語義分解(主要キーワード)

| 用語 | 定義 | 補足 |

|---|---|---|

| やってみせ | 行動で示すこと | 模範・覚悟 |

| 言って聞かせる | 理由を説明する | 納得形成 |

| させてみせ | 実践させる | 自律促進 |

| 褒める | 正当に評価する | 動機づけ |

位置づけ構文(思想国家における構文的機能)

この名言は、「人を動かす原理を、命令から育成プロセスへ転換する」という命題・価値観の再定義を含んでいます。

構文としては、「段階列挙構文」「価値転換構文」「実践統率構文」に分類され、思想国家内部の〈判断〉〈責任〉〈育成〉といった構造群と連動可能な核を持ちます。

感受対象(思想UX設計における対象読者)

人を指導・育成する立場にある層

部下や後進が動かないことに悩む読者層

実践的なリーダーシップを学びたい層

この言葉を更に5つの視点から再考する

※将来的に判断軸・時間軸・倫理軸・定義軸・結果軸に分岐する予定。

ここでは親記事として導線のみを提示する。

➡ 『やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやらねば、人は動かじ。』をさらに深めて読む

(ここに静的HTMLリンクを手動で貼る)

関連する黄金律

同じ人物の名言一覧

Language

[language-switcher]