上記の記事の続きだ。

- 『廃藩置県』

- 『新貨条例』

- 『十進法』

- 『岩倉使節団』

- 『四民平等』

- 『徴兵令』

- 『地租改正』

- 『新聞紙条例』

などがあった。そして、大隈重信は政府を下ろされた。『明治十四年の政変』によって10年後の国会開設を約束。それが1881年のことだ。大隈重信がいなくなったので、もうリーダーは伊藤博文しかいなくなったわけだ。そして冒頭の記事で少し触れたが、板垣退助は『自由党』を作り、大隈重信も、罷免された翌年の1882年に『立憲改進党』を結成する。今までのように『非公式的』に集会を行っていた人々は、徐々に『公式的』な存在になっていく。こうして『政党』がこの国に台頭し始めるのである。

| リーダー | 党名 | 影響 | 方向性 | 選挙方法 |

| 板垣退助 | 自由党 | フランス | 急進主義 | 主権在民・普通選挙 |

| 大隈重信 | 立憲改進党 | イギリス | 漸進主義 | 君民同治・制限選挙 |

フランス、イギリスのやり方はそれぞれ違っていて、同じように発展していた。この時は、フランスとイギリスはライバルとして競り合っていた。ヨーロッパの覇権の推移を見てみよう。

ヨーロッパの覇権の推移

そしてこの後だ。規模もヨーロッパから『世界』へと変え、まとめ方は『世界で強い勢力を持った国』とする。

17世紀のイギリス以降世界で強い勢力を持った国

状況的には、ちょうどフランスがドイツのビスマルクに負け、『ビスマルク体制』に入っていた時期ではあるが、フランス、イギリス、ドイツといった三国がこの世界をリードしていた。この後、アフリカ大陸を攻める際にスーダンのファショダで接触し、フランスとイギリスは一触即発となった(ファショダ事件)が、フランスの敵はあくまでもドイツだったため、イギリスに一歩譲り、衝突は免れた。これが1898年。

だからこの両国は模範の対象だったのである。フランスのように民衆が権利を強く持つ国か、イギリスのように納税額が多い人ほど貢献度が高く、選挙権が得られるという考えがある国か、どちらの方向性で行くかによって、意見が割れたのである。

とにかくまずは国会建設に備えて憲法作成をする必要があり、伊藤博文はヨーロッパに渡ってドイツのベルリン、オーストリアのウィーンの大学で憲法の理論を学んだ。そして、もう一つの強国であったドイツの憲法を見習い、天皇の権限が強い憲法をつくるべきだと考えた。ドイツの憲法は君主権が強いので、それに影響を受けた形だ。

明治維新の流れ的に考えても、佐幕(公武合体)と倒幕(尊王)の対立によって多くの人が幕末に倒れたわけだ。『天皇を中心とした集権国家づくり』をする方向でまとまったことを考えても、伊藤博文がそう考えるようになるのは自然な流れだった。

徳川・江戸幕府の腐敗があったこと、そして本居宣長(もとおりのりなが)が古事記を再研究し、平田篤胤(あつたね)が儒教・仏教の影響を排除した影響を排除した『復古神道』を提唱し、これによって、日本に『天皇に忠義を尽くし、外国を追い払う尊王攘夷』という考え方が根付くようになり、

[本居宣長]

更にそこに、徳川光圀の『水戸学』が加わって、徐々に『天皇中心に幕藩体制を強化する』という思想になり、こういった思想家たちの解釈と心の動きが、幕末の『尊王攘夷論』に影響し、そしてそれが明治のこの時代にも強く影響していたわけである。

尊王攘夷論(幕末のスローガン)

- 天皇>将軍>大名の順に忠義を尽くす

- 日本に近づく異民族は打ち払う

つまり、

- 本居宣長

- 平田篤胤

- 水戸学

- 孝明天皇

こういった人物たちがこの幕末の時代の日本人の思想に『尊王攘夷』という概念を植え付けたわけだ。そしてこの時伊藤博文は、この『天皇を中心とした集権国家づくり』、そして『天皇の権限が強い憲法をつくる』ということが、後の日本にどういう影響を与えるかということについてはわかっていない。未来がわかる人間など存在しないからだ。

少なくとも、後にこれが戦争の種の一つとなってしまうとは考えず、『戦争はすでに始まっていて』、その脅威から自分たちを守るために、民族性を再確認し、自らを鼓舞し、『徴兵制』等を用いて主体的に富国強兵し、心身ともに強くなり、

と言って、一つにまとまることを念頭に置いていたのだ。それは、多くの戦友とこの国の仲間を失った生の経験が色濃く存在する、彼ら最前線にいく為政者たちの使命でもあった。

彼らの死を、決して、決して無駄にしてはいかん。

この時、『日本銀行』が作られる。『国立銀行条例』を制定し、紙幣の安定度を高める為に『国の法律に基づいて設立された民間銀行』という意味の国立銀行を設立し、いつでも額面と同額の金貨と交換可能な『兌換紙幣(だかんしへい)』を発行し、第一国立銀行という日本最古の銀行も作った。

その銀行と紙幣のシステムを更に改良したのが松方正義だ。冒頭の記事で、大隈重信が『不換紙幣』を大量印刷してインフレを起こしてしまったと書いたが、この時大蔵卿だった松方の場合、最適化に成功する。歳入の一部を銀貨に替えて蓄え、銀貨を十分に貯める。そしてその銀貨と交換できる新しい『兌換紙幣』を作った。その発行の為に作った銀行が『日本銀行』だ。紙幣の価値が銀と結びつけられているこの仕組みを『銀本位制度』という。

[日本銀行]

これにより、インフレが改善。紙幣の流通量が減少し、お金の価値が戻った。だが、そうなると今度は民衆が困りだす。お金がなくなるので、支払いの負担が大きくなり、借金をしたり土地を売ったりする人々が現れ、生活苦によって暴動も起きるようになった。しかし、お金の価値自体は上がったので、経済的にはこれで正常となったのだ。そもそもが、『お金が必要以上にある』状態が、社会を壊す元凶となるのである。これによって経済が回りだす。

お金を稼がなければならない!

とみんなが考えるから、活発的にビジネスをやるようになる。企業は銀行や資本家から資金調達しやすくなり、会社設立のブームが訪れ、日本の産業化が進むというメリットも生まれたのである。

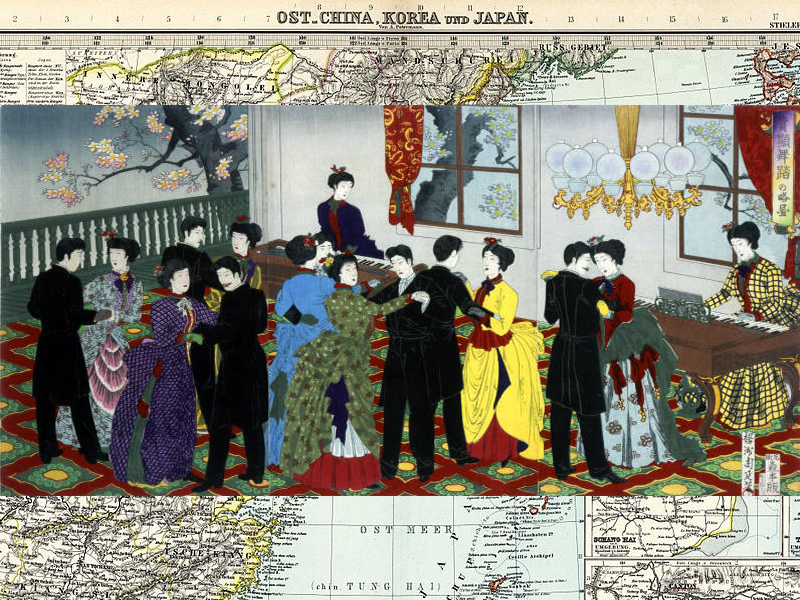

では、『岩倉使節団』が失敗した外国との『不平等条約』の問題はどうなっただろうか。外務卿だった井上馨は、まずは『形から』彼ら欧米に肩を並べようとし、『鹿鳴館』という洋館を作って、そこで連日舞踏会を開き、欧米の外交官を接待して、優雅に振舞った。

外国人

外国人

[鹿鳴館における舞踏会を描いた浮世絵]

- 外国人が許劉地区以外の地でも自由に居住できる

- 旅行や営業活動を可能にする

- 裁判所に外国人の判事を採用する

等の様々な『接待』をして外国人を持ち上げたのだが、国内からは批判され、『領事裁判権』の撤廃の交渉もうまくいかなかった。

この時日本は、

もっとこの国を強くしなければならない!このままでは外国に負け、最悪の場合は植民地化もあり得る!

という強い気持ちに駆られていた。、『奇才』高杉晋作も、1862年に幕府使節随行員として上海に渡ったとき、すでに欧米によって半植民地化された清の姿を見て、衝撃を受け、日本がこの二の舞になってはならないと判断し、この国の改革をするべきだと決意し、過激なテロ活動を行ったのだ。彼に取ってはそれはテロではなく、『開かない金庫を無理矢理開ける爆破作業』のようなものだった。幕末にあった革命は、すべてそう例えられる行動だった。

目を覚ませ!腐敗している場合じゃない!今すぐ富国強兵に動き出すんだ!

そういう叫び声が、幕末の日本全国で響き渡ったのである。

まずは穏便に欧米の機嫌をうかがったが駄目だった。では次にやるべきなのは何か。『日本の強化』だ。1853年、ロシアは聖地エルサレムの管理権を要求し、ロシアは自ら戦争を起こし、オスマン帝国を正面から潰そうとする。『クリミア戦争』である。しかし、オスマン帝国がフランスとイギリスに支援を要求し、ライバルではあったが利害関係が一致した両国は、

ロシアにこれ以上力をつけられては困る

ということで、オスマン帝国側につく。ヴィクトリア女王、ナポレオン3世を味方につけたオスマン帝国に、敗北してしまう。それでも徴兵制を実施したりして国力を強化したロシアは、1877年、ロシアはまたオスマン帝国と戦争を起こす。『露土戦争』である。今回はロシアの勝利に終わった。

[露土戦争最大の激戦地シプカ峠の戦いシプカ峠は現在のブルガリアに位置する。1877年7月の戦いでロシア軍が確保、その後2度にわたるオスマン軍の攻撃から峠を死守し、1878年1月にはオスマン軍を完全に撃退した]

- ルーマニア

- セルビア

- モンテネグロ

- ブルガリア

を独立させ、ロシアの保護国とすることをオスマン帝国に承認させた。しかし、やはり列強はこれを面白く思わなかった。ドイツのビスマルクが仲介役となり、

- オーストリア

- イギリス

- フランス

- イタリア

といった列強の同意をとりつけ『ベルリン会議』を開催し、『サン・ステファン条約』でロシアは利権を大幅に縮小され、南下政策は再び失敗してしまった。

[会議における各国代表の様子]

地中海に出ると、ヨーロッパが敵になるか…。

そう考えたロシアは、方向転換して東アジア方面の不凍港を見つけようとする。そこにあったのが朝鮮半島だ。しかし、ロシアが朝鮮半島を制圧したらどうなる。この国は更に海外からのリスクにさらされることになる。

ロシアが朝鮮半島を落とす前に、我々が朝鮮半島を支配下に置かなければまずいぞ!

そう考えた日本は、朝鮮半島に目を向けるようになる。日本は、1875年に江華島事件を機に朝鮮を開国させ、近代外交の主導者となり、日本が朝鮮の独立を約束した条件である『日朝修好条規』を結んでいた。しかし朝鮮内では、『親日派』と『親清派』に分かれて、対立してしまう。つまり、『日本と中国のどちらに付くか』ということが問題視されたのである。

独立を約束した条件と言っても、日本は朝鮮を植民地化しようとしていた。しかし、そうなれば清が黙っていない。当時、朝鮮は清の属国だったのだ。朝鮮としては、清、日本、どちら側も捨てがたかった。清と関係を断ち切りたいという人もいたし、そうでない人もいたのである。

1884年、朝鮮半島で開化派の朝鮮独立党によるクーデターである『甲申政変(こうしんせいへん)』が起きる。この甲申政変(甲申事変)は失敗の形に終わった。『親日派』の勢いが抑えられたので、朝鮮に進出することができなかったからだ。そして、日清はあわや軍事衝突の危機となる。その後、伊藤博文が清に向かい、清末政界の最大の実力者と言われた李鴻章(りこうしょう)と『天津条約』を結んで、双方とも軍隊を引き揚げる。

日本の国力を疑う国内の声が上がった。冒頭で書いた福沢諭吉も1885年の『脱亜論』は、このときの朝鮮の対応に対して疑問視したことで生まれたものだった。清や朝鮮といったアジア諸国が、いつまでも近代化に対する保守的な発想を捨てきれないため、『アジアの成長の歩幅に合わせてはいけない!』という主張が込められていたのだ。この甲申政変は近代化を図るクーデターだった。『西洋事情』を著し、世界的な情勢の歩幅を知った福沢からすれば、アジアの成長速度は遅かったのである。それは、現在進行形でそうだと言えるだろう。

日本の強化を急がねば!

至る所で為政者を筆頭とするこの時代の日本人たちが、この国の悲惨な未来を重い描き、その方向へ行かないように、あらゆる手を考えて軌道修正を試みた。それはもちろん、幕末の時代に死んだ大勢の人々の命の温度が、彼らの体温に生々しく残っていたということも大きな理由の一つだった。

関連記事

論点構造タグ

- 明治十四年の政変後、「10年後の国会開設」を約束しつつ、**伊藤博文一強体制+政党誕生(自由党・立憲改進党)**が始動

- フランス型(急進・主権在民・普通選挙) vs イギリス型(漸進・君民同治・制限選挙)という「国会モデル」の選択肢

- 伊藤博文がドイツ(プロイセン)憲法を参照し、天皇大権の強い立憲君主制に舵を切る必然と盲点

- 尊王攘夷・復古神道・水戸学・孝明天皇の思想ライン→「天皇中心集権国家づくり」が憲法設計にまで浸透

- 不平等条約改正の失敗と鹿鳴館外交:形からの「欧米ヨイショ」路線の限界

- ロシア南下政策(クリミア戦争→露土戦争→ベルリン会議)→「欧州が無理なら極東へ」という方向転換

- 朝鮮半島をめぐる日清露の三角関係:江華島事件→日朝修好条規→甲申政変→天津条約→福沢の脱亜論

- 「脱亜」とはアジア蔑視ではなく、「成長速度の遅い隣国基準に合わせたら共倒れになる」という安全保障上の警鐘

問題提起(一次命題)

- 不平等条約・ロシア南下・清の半植民地化・朝鮮の不安定という四重苦の中で、日本はなぜ「天皇大権の強いドイツ型立憲君主制+脱亜」という道を選び、そこから何を得て何を失ったのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 明治十四年の政変後の再スタート

- 大隈重信罷免+10年後の国会開設の勅諭(1881)。

- 政府内のリーダーは実質伊藤博文のみとなり、「憲法・国会設計を自分がやるしかない」状況に。

→ 「とりあえず10年後」という時間を買った上で、伊藤主導の憲法づくりフェーズが始まる。

- 政党誕生:自由党 vs 立憲改進党

- 板垣退助:フランス影響の自由党 → 主権在民・普通選挙・急進的民権。

- 大隈重信:イギリス影響の立憲改進党 → 君民同治・制限選挙・漸進主義。

→ どちらも「国会」を志向するが、民衆の権利をどこまで認めるかで方向が分かれた。

- ヨーロッパ覇権構造と模範の参照先

- 17世紀以降:オランダ→イギリス(海洋覇権)→フランス・イギリス・ドイツ帝国の三つ巴。

- ナポレオン敗北後、ビスマルク体制下のドイツが急伸し、「軍事+官僚+憲法」が一体化した国家モデルを提示。

→ 明治政府にとって、イギリス(議会・海軍)とドイツ(軍事・憲法)は「成功例」だった。

- 伊藤博文のドイツ行きと「天皇大権憲法」

- ベルリン・ウィーンで憲法理論を学び、「君主権の強いプロイセン憲法」をベースに構想。

- 背景には、

- 尊王攘夷の系譜(本居宣長・平田篤胤・水戸学・孝明天皇)

- 幕末の「天皇>将軍>大名」構造

があり、「天皇中心集権国家」はすでに思想として定着していた。

→ 「天皇の権限が強いのが日本の自然なかたち」と信じてしまうのは、この流れから見れば必然だった。

- 戦争の種になるとは誰も思っていない段階

- 伊藤自身も、「天皇大権憲法」がのちに軍部・国家神道と結びつき、戦争のアクセルになるとは想像していない。

- 当時の為政者の発想は、

- 戦争はすでに世界で始まっている

- 日本が飲み込まれないように、自分たちを奮い立たせ、富国強兵するしかない

→ 「守るための強さ」として設計した制度が、後に「攻めるための強さ」にも流用されてしまうという構造的矛盾が埋め込まれた。

- 松方デフレと日本銀行・銀本位制

- 大隈の不換紙幣乱発→インフレ→紙幣価値下落。

- 松方正義:歳入の一部を銀貨として蓄積→銀と兌換できる紙幣を新発行→日本銀行設立→銀本位制。

→ 経済は安定し、産業化と会社設立が進むが、同時に「カネを稼がなければ生きていけない」資本主義精神も加速。

- 鹿鳴館外交:形からの「欧米化アピール」

- 井上馨:鹿鳴館を建て、舞踏会で欧米外交官を接待し、「我々は文明国です」と印象操作を試みる。

- 外国人の内心は、「笑いながらも優位意識は手放さない」。

- 条約改正交渉では、

- 外国人居住・営業自由化

- 外国人判事採用

などかなりの譲歩案を提示したが、国内から猛反発+領事裁判権撤廃もうまくいかず。

→ 「形だけのヨイショ」では不平等条約の本質は変わらないことが露呈。

- ロシア南下と「日本の北側がヤバい」感覚

- クリミア戦争でロシア敗北→露土戦争で一時優位→ベルリン会議で再び削られ、西側に道がない。

→ ロシアは不凍港を求めて東アジア(朝鮮半島・満洲方面)へ方向転換。

→ 日本側から見れば、「次のぶつかり先はうちの隣だ」という危機意識が高まる。

- クリミア戦争でロシア敗北→露土戦争で一時優位→ベルリン会議で再び削られ、西側に道がない。

- 朝鮮半島:江華島事件〜甲申政変〜天津条約

- 江華島事件(1875)を口実に日朝修好条規で朝鮮を開国させ、名目上の独立を約束。

- しかし実質は清の属国+日本・清両国の影響の狭間。

- 1884年、親日派の開化派(朝鮮独立党)が甲申政変を起こすが失敗、清軍介入。

- 日清は軍事衝突寸前→伊藤と李鴻章が天津条約で「双方撤兵+出兵時事前通告」で合意。

→ 「日清どちらも朝鮮を手中にできず、その一方でロシアの影がじわじわ迫る」という不安定構造。

- 福沢諭吉『脱亜論』の本音

- 清・朝鮮の近代化の遅さ・保守性に対する苛立ち。

- 「アジアの歩幅に合わせていたら、欧米と勝負できない」という現実認識。

→ 「アジアを見捨てろ」というより、「アジアの停滞に引きずられるな」「近代化のスピードを自分たちで決めろ」という主張。

価値転換ポイント

- 「鹿鳴館外交=ただの恥ずかしい西洋コンプレックス」

→ 「条約改正のために、欧米に“文明国として認めさせる”という焦りと必死さの表現」でもある。 - 「脱亜論=アジア蔑視の象徴」

→ 「列強の中で生き残るために、“一緒に沈む船”から離れようとした安全保障論」と読むこともできる。 - 「天皇大権憲法=戦争国家の根源」

→ 「倒幕・維新志士の死・富国強兵の記憶からすれば、“守るための盾”として設計された側面も強い」。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 1881 明治十四年の政変 → 自由党・立憲改進党結成 → 伊藤博文憲法調査(独墺留学)。

- 1882〜 松方デフレ・日本銀行・銀本位制 → 産業化・会社設立ブーム。

- 1883 鹿鳴館完成 → 失敗した条約改正交渉。

- 1875 日露和親条約・樺太千島交換 → 露土戦争・ベルリン会議 → ロシアの東アジア志向。

- 江華島事件→日朝修好条規→甲申政変→天津条約→福沢『脱亜論』。

【心理レイヤー】

- 伊藤博文:

- 「天皇大権で団結させないと、この国は持たない」という切迫感。

- 井上馨:

- 「欧米に相手にされないと、この国はいつまでも半人前」というコンプレックスと焦燥。

- 福沢諭吉:

- 清・朝鮮の停滞に対する苛立ちと、「日本だけは沈むまい」という決意。

- 日本国民全体:

- 清・朝鮮・ロシアの動きを見ながら、「このままでは飲まれる」という漠然とした危機感と不安。

【社会レイヤー】

- 政党政治の胎動(自由党・改進党)と、まだ議会のない「半端な立憲」。

- 資本主義の急速な浸透と、「カネの価値」と「カネがない苦しさ」の両方を味わう社会。

- 対外的には、

- 欧米にはまだ不平等条約で従属的

- アジアには強気だが、清やロシアに本気で勝つ実力はまだ足りない

という中途半端なポジション。

【真理レイヤー】

- 外圧が強いとき、「誰と組むか/誰から距離を置くか」は生存に直結する。

- ただし、「自らの強さがないまま距離だけ取っても、結局どこかの勢力に飲まれる」という現実がある。

- 国も個人も、「どのスピードで変わるか」「誰に合わせるか」を誤ると、自分の命運を他人に預けることになる。

【普遍性レイヤー】

- 現代のアジアでも、「どの国にどれだけ寄るか」「近代化・民主化のスピードをどう設定するか」という問題は続いている。

- 表面的な「良い顔」(鹿鳴館外交)と、実力の伴う「本当の尊敬」の違いは、今も企業・国家・個人レベルで問われる。

- 「誰かの遅さに自分の成長速度を合わせるべきか」という問いは、国家に限らず、組織や個人の成長でも繰り返し現れる。

核心命題(4〜6点)

- 明治日本は、欧米列強との不平等関係・ロシアの南下・清の半植民地化・朝鮮の不安定という包囲網の中で、「天皇大権憲法+富国強兵+脱亜」という、生き残りのためのギリギリの選択をしていた。

- 伊藤博文のドイツ型立憲君主制は、倒幕・尊王攘夷・天皇中心思想の流れから見れば自然な帰結だったが、その設計思想がのちに戦争国家のエンジンにもなってしまう“二面性”を持っていた。

- 鹿鳴館外交や条約改正交渉の失敗は、「外からの評価を形だけで取り繕っても、本当の意味での対等や尊敬は得られない」という現実を突きつけた。

- 福沢諭吉の『脱亜論』は単なるアジア蔑視ではなく、「変わる気のない隣国のペースに自分たちの生存を委ねるな」という、極めてシビアな安全保障の警鐘として読むべき側面がある。

- この時代の為政者たちは、幕末に死んでいった仲間たちの記憶と、「自分たちの世代で絶対に日本を滅ぼしてはいけない」という重い使命感で動いており、その焦りと必死さが、後の歪みも含めて「国会建設への道」を形作っていった。

引用・補強ノード

- 伊藤博文:ドイツ・オーストリアで憲法理論を学び、大日本帝国憲法を設計した初代首相。

- 板垣退助・大隈重信:自由党・立憲改進党を結成し、議会政治・国会開設への圧力をかけ続けた政治家。

- 本居宣長・平田篤胤・水戸学・孝明天皇:尊王攘夷思想と天皇中心国家観の思想的ルーツ。

- 松方正義:銀本位制と日本銀行でインフレを収束させ、日本資本主義の土台を整えた大蔵卿。

- 井上馨:鹿鳴館外交で形からの西洋化を進めた外務卿。

- 福沢諭吉:『西洋事情』『学問のすすめ』『脱亜論』を通じて、日本の近代化と対外認識をリードした啓蒙思想家。

- ロシア帝国(クリミア戦争・露土戦争)/李鴻章(天津条約):東アジア国際環境の主要プレイヤー。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

- 明治十四年の政変から大日本帝国憲法・日本銀行・鹿鳴館外交・ロシア南下・甲申政変・天津条約・脱亜論に至るまで、「国会建設」と「国家生存戦略」を同時に進めた明治政府の動きを、思想・外交・経済の三層で整理し直すこと。

文脈:

- 自由民権運動と政党誕生 → 伊藤博文の憲法調査・ドイツ型立憲君主制 → 松方デフレ・日銀・銀本位制 → 鹿鳴館外交・条約改正失敗 → ロシア南下・朝鮮半島危機 → 甲申政変・天津条約 → 福沢『脱亜論』 → 日清戦争への地ならし。

世界観:

- 国家は、外圧・内圧・思想・経済・感情が絡み合う中で、「最悪を避けるための次善策」を選び続ける存在であり、その選択が必ずしも未来の自分たちにとって最良になるとは限らない。

感情線:

- 条約改正に失敗し続ける屈辱。

- 清の半植民地化・朝鮮の混乱を見て「次は自分たちだ」と震える不安。

- ロシア南下に対する「時間がない」という焦り。

- 「脱亜」という言葉に込められた、アジアへの愛想尽かしと、日本への危機感。

闘争軸:

- 急進的民権(自由党) vs 漸進的立憲(改進党) vs 君主大権重視(伊藤・官僚派)

- 欧米からの承認を求める「形の西洋化」 vs 実力を伴う「中身の近代化」

- アジア連帯幻想 vs 脱亜・欧米追随路線

- ロシア・清・欧米列強の狭間で、日本が「どこに立つか」を決めざるを得ない地政学的ジレンマ