上記の記事の続きだ。1864年の禁門の変以降にこれだけのことがあった。

- 『第一次長州征討』1864年7月

- 『功山寺挙兵』1865年1月

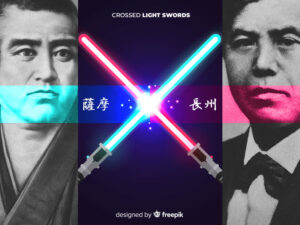

- 『薩長同盟』1866年1月8日

- 『寺田屋事件』1866年1月23日

そしてそのすぐ後、1866年6月には『第二次長州征討』が宣言されるが、一度目に参加した薩摩藩はすでに『薩長同盟』を結んでいる。したがって、長州を討つその命には応じられない。これで幕府は完全に地に落ちることになる。1860年の『桜田門外の変』で井伊直弼が暗殺されてから、いやもちろん暗殺されるような事態に陥る前から江戸幕府には腐敗が蔓延していて、かつて徳川家康、秀忠、家光時代にあった権威は弱体化し、討幕の対象になってしまったのだ。

[幕府陸軍(1866年)]

そんな中、江戸幕府は最後の将軍の時代がやってくる。徳川慶喜である(在職:1867年1月10日-1868年1月3日)。この在職期間を見てもわかるが、彼はわずか一年でその身を引くことになった。一体どうしてだろうか。ちなみに彼が亡くなったのは1913年、大正の時代だった。

[慶応3年(1867年)大阪での慶喜]

下記の記事に書いたように、井伊直弼が暗殺された後すぐに、安藤信正が指揮を執るが、公武合体を目指したがゆえに暗殺未遂に遭う。そんな中、薩摩藩が13代将軍家定の妻、篤姫などを通じて幕府の舵を取ろうとし、下記のような取り決めを行った。

文久の改革

| 将軍後見職 | 一橋慶喜 |

| 政治総裁職 | 松平慶永 |

| 京都守護職 | 松平容保(かたもり)。会津藩。 |

| 参勤交代 | 3年に1度へ。妻子を国許に済ませることも可能に |

| 謹慎者 | 謹慎解除 |

| 薩摩藩 | 幕府側から国を動かす |

| 長州藩 | 朝廷側から国を動かす |

このような図式があり、それぞれがそれぞれの考えでこの国を立て直そうとしていたのだが、方向性が微妙に違うことから関係は悪化。しかし、坂本龍馬と中岡慎太郎が彼らの心底にある共通点を見つけ、『薩長同盟』を締結させる。大きな力を持っていた薩摩藩と、テロリズムで日本を脅かしていた長州藩が手を組むことで、幕府にとっては大きな脅威が生み出されたことになる。

かつて、次の14代将軍を、『一橋慶喜(ひとつばしよしのぶ)』にするか『徳川慶福(よしとみ)』にするかでもめていた時期がある。彼らのことを簡単に説明すると、

- 実力者:慶喜

- 創業者:慶福

である。しかし、井伊直弼が慶福を推し、14代将軍は慶福(家茂)となる。

| 中心人物 | 掲げる人物 | |

| 一橋派 | 松平慶永、島津斉彬 | 一橋慶喜 |

| 南紀派 | 井伊直弼 | 徳川慶福 |

だが、その井伊直弼がが死亡し、そして家茂も1866年8月29日病没したわけだ。まさに『第二次長州征討』の2か月後のことだった。かつてはこのようにして派閥が分かれたが、状況も状況。創業者一族よりも実力を第一にするべきだと今更気づいても遅いが、しかしこのとき幕府の内外からは慶喜に期待する声が上がった。

慶喜は最初この話を断った。何度も断り、12月に引き受ける。その理由は『その後の主導権を取るため』と言われるが、確かにそれだけのことを冷静にこなしてみせる風格が彼にはあったという。彼に対し、フランス公使のロッシュと、得イギリス外交官アーネスト・サトウはこう言っている。

アーネスト・サトウ

アーネスト・サトウ更に彼の父である、『偕楽園』を作った徳川斉昭、そして長州の木戸孝允もこう言った。

木戸孝允

木戸孝允やはり、この男はそれだけの実力者だったのだ。そんな彼を、創業者一族を優先して埋没させてしまった井伊直弼ら南紀派は、何かに目が眩んで公明正大な判断ができなくなっていて、腐敗を疑われても当然だったのかもしれない。

[月岡芳年『徳川治績年間紀事 十五代徳川慶喜公』

船で大坂を脱出する慶喜を描いた錦絵]

鳴り物入りで満を持して将軍の座に就いた実力者慶喜は、一体何をしたか。それは、『大政奉還』である。しかし、表面だけしか話を見ないと、実態が見えない。つまり、慶喜が実力者であるという話に触れなければならない理由があったのだ。

さて、彼が将軍の座に就いたころ、孝明天皇は死去し、明治天皇が即位していた。そんな中、あの坂本龍馬や薩長同盟は何をしているのか。龍馬が元々いた土佐藩は、薩長同盟の成立に焦って、土佐の後藤象二郎を送り、龍馬と会談させる。龍馬は土佐藩を脱藩した身だが、この時和解。そして、亀山社中を『海援隊』と改名し土佐藩の外郭機関として設置。龍馬は龍馬で、土佐藩としての活動も視野に入れ始めていた。

1867年6月、龍馬は後藤に対し、『船中八策』を示す。

という内容の話を伝えた。

後藤はそれに共鳴し、土佐藩主、『幕末の四賢侯(ばくまつのしけんこう)』である山内豊重に伝えた。

幕末の四賢侯

- 福井藩第14代藩主:松平慶永(春嶽)

- 宇和島藩第8代藩主:伊達宗城

- 土佐藩第15代藩主:山内豊信(容堂)

- 薩摩藩第11代藩主:島津斉彬

これを承諾した山内は、公武合体派だった。しかし、もはや佐幕(公武合体)と倒幕(尊王)の対立を止めることはできない。そして、薩長同盟が組まれた今、武力衝突になれば幕府は甚大な被害を被り、最悪の場合は『敗北』という形であっち(討幕派)に主導権を握られることになる。それであれば、武力衝突が起きる前に天皇に政権を返上し、『前始末』をすればいい。山内は慶喜にそう助言をしたのだ。

すると、慶喜もそれを受諾。1867年の10月には『大政奉還』を申し出たのである。

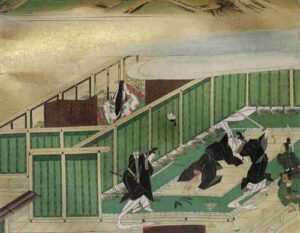

[「大政奉還図」邨田丹陵 筆]

かつて、中大兄皇子が『天皇を中心とした集権国家づくり』を作るために、中臣鎌足と『乙巳の変』からの『大化の改新』を起こし、力をつけていた豪族の蘇我氏から政権を皇族が握ったのが645年。

その後、仏教、儒教、神道、アニミズム、御霊信仰などの精神体系と共に国づくりをし、

班田収授法によって年貢を納めるシステムができ、その『資産』である田んぼを巡って様々な問題が生じ、その中で、それを守るために武装集団が結成され、その中からこの国に『武士・侍』が生まれる。

| 武士 | 武装化した有力農民、豪族、下級貴族の子孫 |

| 侍 | 貴族の身辺警備のための武士 |

| 滝口の武士 | 宮中の警護のための武士 |

622年に49歳で生涯を閉じた聖徳太子は、初めて『忍者』を使って情報を集め、政治を行った人物として知られているが、ここで現在でも世界中の人が『日本』と聞いて連想する『忍者、侍』といった役者が揃うわけだ。

| 忍者 | 600年頃 |

| 武士、侍 | 900年頃 |

平将門がその武士の名を大きく轟かせ、平氏、源氏といった『武家』が強い時代が到来する。

その武家の中から源氏である源頼朝が『鎌倉幕府』を作り、この国に朝廷以外の大きな権力が誕生し、幕府はこの国の軍事・警察を担当することになった。

だが、そのうちそこでも腐敗が起き、朝廷と足利氏が手を組んでこれを打倒。そして、京都の室町に『室町幕府』という新しい幕府ができる。しかし、天皇自身を頂点とした『建武の新政』は強引すぎてわずか3年で滅びる。幕府は足利尊氏が擁立する光厳天皇と、吉野に逃げた後醍醐天皇とで、二つに分かれる。『室町・南北朝時代』である。

| 足利尊氏(光厳天皇) | 室町(京都)に幕府を開く |

| 後醍醐天皇 | 吉野(奈良)に朝廷を作る |

六代将軍に選ばれた義教(よしのり)が『恐怖将軍』として独裁政治を貫き、多くの有力者が殺され、排除されていく中で、窮鼠が猫を噛む。そして『応仁の乱』によって、『戦国時代』に突入する。戦国時代とは、国家の秩序を維持する能力を失った幕府の正体が露見した『応仁の乱』で、実力で領地を獲得する戦国大名が活躍する時代である。それは上の階層で甘んじる猛者たちが目を離した隙に鼓舞され肥大化した、人間に本来眠っているはずの一大エネルギー(猛獣)が巻き起こした時代だった。

| 戦国時代のきっかけを作った人物 | 足利義教 |

| 戦国時代の端緒となる出来事 | 嘉吉の変(1441年) |

| 戦国時代が実際に始まった時期 | 享徳の乱(1454年) |

| 戦国時代に突入したと言える時期 | 応仁の乱(1467年) |

| 戦国大名として最初に下剋上した人物 | 北条早雲(1476年) |

| 戦国時代に突入した明白な境界線 | 明応の政変(1493年) |

そして戦乱の時代が始まる。

といった名将たちが大暴れし、鬼才・信長が圧倒的な基礎を作り、策士・秀吉が天下統一を成し遂げ、名将・家康が260年続く『江戸幕府』を開いた。これが、源頼朝の鎌倉幕府、足利尊氏の室町幕府に続く三つ目の幕府であった。それが1603年。

あれから264年。1867年10月に、ついに『大政奉還』となる。奇しくも、江戸幕府の実権を握った徳川将軍は、室町幕府時代の足利将軍同様、15代将軍で幕を閉じることになった。

| 鎌倉幕府 | 1185~1333年 | 148年 |

| 室町幕府 | 1336~1573年 | 237年 |

| 江戸幕府 | 1603~1867年 | 264年 |

これは一見すると、

『坂本龍馬・西郷隆盛・木戸孝允』らの討幕派グループが、腐敗した徳川政権・江戸幕府を討ち、『大政奉還』させて政権を奪って朝廷に返した

というストーリーに見える。たしかにそれは一理ある。だが、実はこの大政奉還は慶喜の政権返上ではなかった。実力者慶喜には思惑があった。

長い間政権とは無縁だった朝廷に権利を譲ったところで、どうせ実権を握るのは幕府になるだろう。

という狙いがあったのだ。さすが慶喜。ほとんど絶体絶命という状況で将軍の座に就いた中で、幕府生き残りのための最善策を模索し、それを打ち出す。この男がもっと早くに実権を握っていたなら、江戸幕府はもう少し長く存在していたのかもしれない。

だが、そうした狙いを察知した岩倉具視(いわくらともみ)が1867年12月に『王政復古の大号令』を出す。これによって、朝廷主導の新政権樹立が宣言され、江戸幕府は完全に廃絶することになってしまった。更に慶喜は内大臣の蜀の辞退と、領地の返上を命令され、身動きが取れなくなった。

慶喜はその後、薩摩征討を企てるが、朝廷から慶喜追討令が出たことを知り、後事を勝海舟に託して自らは上野寛永寺に謹慎。静岡で隠棲生活を始めたときは、まだ32歳だった。彼が徳川15代将軍として活躍したのはわずか1年。もし彼がもっと経験を積み、実力に磨きをかけていたなら、討幕派は苦しんだに違いない。

慶喜は61歳の時、宮中に参内し、明治天皇に拝謁(はいえつ)。対面後天皇は伊藤博文に、

と言ったという。敵も味方も外国人もその器を認める。徳川家最後の将軍は、そういう男だった。

[大政奉還が行われた二条城の庭 筆者撮影]

関連記事

論点構造タグ

- 徳川慶喜=「最後に出てきた本物の実力者」としてのポテンシャル

- 南紀派が創業者一族(慶福=家茂)を優先し、一橋慶喜を外したことによる長期的なガバナンス劣化

- 第二次長州征討を薩摩が拒否した時点での「幕府権威の事実上崩壊」

- 坂本龍馬「船中八策」→土佐・山内容堂→慶喜の「前始末」=大政奉還という連鎖

- 慶喜の本心:「政権を形式上返しても、実権は徳川が握り続ける」という読み

- 岩倉具視の「王政復古の大号令」で、その読みがひっくり返される構図

- 三幕府(鎌倉・室町・江戸)がいずれも15代で終わった「歴史の対称性」

問題提起(一次命題)

- もし徳川幕府がもっと早い段階で「血筋ではなく実力」を優先し、一橋慶喜を将軍にしていたら、260年続いた江戸幕府は「大政奉還」ではなく、別の形で延命できたのか。

- そして、実力者としての慶喜が打った「大政奉還」という一手は、なぜ「徳川生き残り策」であると同時に、「徳川を完全に終わらせる起爆剤」にもなってしまったのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 第二次長州征討と幕府権威の失墜

- 禁門の変→第一次長州征討→薩長同盟→第二次長州征討へ。

- 1866年、第二次長州征討が宣言されるが、薩摩はすでに長州と同盟済みのため参加拒否。

→ 本質:幕府が「討て」と命じても、雄藩が従わない。この時点で、徳川の号令は“空砲”になっていた。

- 将軍継嗣問題:実力者 vs 創業者一族

- 一橋慶喜:水戸徳川斉昭の子。能力・胆力ともに高く、国内外から「名将の器」と評される。

- 徳川慶福(家茂):家定のいとこで血筋は近いが、若く経験も浅い。

- 井伊直弼ら南紀派は「創業者一族」を優先して家茂を14代将軍に推す。

→ 本質:「実力より血筋」を選んだ時点で、幕府は真理(公明正大)から逸れ、長期的な腐敗の道を決定づけた。

- 家茂の死と「もう慶喜しかいない」空気

- 1866年、第二次長州征討のさなかに家茂が病没。14代将軍の治世は短く、成果も乏しい。

- 「最初からそうすべきだった」という声と共に、内外から慶喜待望論が高まる。

→ 本質:選ぶべき時に選ばなかった代償として、「焼け野原に送り出される救世主」という最悪のタイミングで慶喜が担ぎ出された。

- 慶喜の器:内外からの評価

- アーネスト・サトウ:「真に君主の風格を備えた人物」「見た日本人の中で最も貴族的な容貌」。

- フランス公使ロッシュも慶喜を高く評価。

- 木戸孝允:「徳川家康の再来を見るよう」「名将の器であり、その胆略は侮れない」。

→ 本質:敵も味方も外国人も、「この男なら本来は幕府を再建できたかもしれない」と認めるレベルの実力者だった。

- 船中八策→土佐→山内容堂→慶喜というライン

- 1867年6月、龍馬が後藤象二郎に「船中八策」を示し、新国家構想(議会制・外交・徴兵制など)を提示。

- 後藤がこれを土佐藩主・山内容堂に伝え、公武合体派の山内も「このままでは武力倒幕で徳川が潰される」と覚悟。

→ 本質:「倒幕か佐幕か」の二択ではなく、「徳川を守りつつ政体を変える第三の道」が、地方から提示された。

- 前始末としての大政奉還

- 山内容堂は慶喜に、「武力衝突で負けてからでは遅い。負ける前に自ら政権を返上せよ」と進言。

- 慶喜もそれを受け入れ、1867年10月14日に朝廷へ「大政奉還」を上奏。

→ 本質:これは「敗戦処理」ではなく、「まだ負ける前に、自らゲームのルールを変える」という前始末の一手だった。

- 慶喜の本心:政権返上=実権維持の策

- 表向きは「政権を天皇に返す」だが、慶喜の読みはこうだった。

- 長く政権から離れていた朝廷には実務能力がない。

- 結局は「朝廷の名の下に徳川が実務を握る」形になるだろう。

→ 本質:大政奉還は「徳川幕府の終わり」ではなく、「徳川による新政権のリブランディング」として構想されていた。

- 表向きは「政権を天皇に返す」だが、慶喜の読みはこうだった。

- 岩倉具視のカウンター:王政復古の大号令

- 1867年12月、岩倉具視ら公家・倒幕派が「王政復古の大号令」を発し、

- 徳川家の政権参加を排除

- 新政府の樹立

を宣言。

→ 本質:慶喜の「政権は返すが実権は残す」プランは、「徳川を完全に排除する」王政復古によってひっくり返された。

- 1867年12月、岩倉具視ら公家・倒幕派が「王政復古の大号令」を発し、

- 「三幕府・15代で終わる」という対称性

- 鎌倉幕府:1185〜1333(約148年) 〜 事実上、北条による専制→崩壊。

- 室町幕府:1336〜1573(約237年) 〜 足利15代で滅亡。

- 江戸幕府:1603〜1867(約264年) 〜 徳川15代で大政奉還。

→ 本質:異なる人物・時代・文脈にもかかわらず、三幕府はいずれも「一族専制の限界点」を越えたタイミングで終わっている。

- 慶喜のその後と「罪滅ぼし」の感覚

- 慶喜は鳥羽伏見の戦い後、大坂城から船で撤退→上野寛永寺で謹慎→静岡で隠棲。

- 61歳で明治天皇に拝謁し、天皇が伊藤博文に「やっと罪滅ぼしができた」と語る。

→ 本質:最後の将軍は「敵として断罪されるべき人物」というより、「時代の流れの中で役割を終えた、能力と罪を併せ持つ存在」として受け止められた。

価値転換ポイント

- 「大政奉還=幕府が負けて白旗を上げた」とだけ捉えるストーリー

→ 「慶喜が最後まで生き残るために打った“前始末”の一手」であり、本来は徳川再編の起点であった。 - 「討幕派がすべてを勝ち取った」

→ 「討幕派の構想(龍馬・土佐・薩長)と、慶喜の構想(徳川による新政権)がぶつかった結果、岩倉が勝ち切った」。 - 「創業者一族を守ることが安定を生む」

→ 「創業者一族に固執すると、本当に能力のある後継者(慶喜)を“焼け野原の上”でしか使えなくなる」。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 将軍継嗣問題(一橋 vs 南紀)→ 家茂将軍就任 → 桜田門外の変・安政の大獄 → 文久の改革(慶喜後見職) → 薩長同盟 → 第二次長州征討・家茂死去 → 慶喜将軍就任 → 船中八策 → 土佐藩建白 → 大政奉還 → 王政復古の大号令 → 旧幕府軍 vs 新政府軍(鳥羽伏見以後)。

【心理レイヤー】

- 慶喜:

- 将軍就任要請を何度も断る慎重さと、「引き受けるからには最後まで徳川を生かす」と決める胆力。

- 大政奉還に「まだ勝ち筋はある」と読む戦略家としての自負。

- 山内容堂:

- 公武合体派として幕府を守りたい一方、「このままだと武力で叩き潰される」という冷静な危機感。

- 龍馬:

- 「討幕/佐幕」ではなく、「日本そのものをどう生かすか」という視点から船中八策を描く。

- 岩倉具視:

- 「徳川が主導権を握る未来」は絶対に許さないという、徹底した反徳川感情と合理性。

【社会レイヤー】

- 徳川政権:

- 外圧(列強・条約)と内圧(雄藩・攘夷・倒幕運動)の板挟みで、制度としての寿命が尽きかけていた。

- 雄藩社会:

- 薩長土肥・福井・宇和島など、「地方のベンチャー」が中央の大企業(幕府)を超える実力を持ち始めていた。

- 朝廷:

- 長らく祭祀的権威に留まっていたが、尊王攘夷と王政復古を通じて、再び「政治の名義」を取り戻す。

【真理レイヤー】

- 真理(公明正大)から逸れ、血筋・特権・保身を優先した制度は、どんなに強く見えても必ず終わる。

- 「前始末をすればすべてが救われる」わけではないが、後始末よりはるかに傷が浅く済む可能性がある。

- 能力ある者を適切なタイミングで登用しない組織は、いざという時に「遅れて出てきたエース」に全負荷をかけ、結果的にそのエースも組織ごと潰してしまう。

【普遍性レイヤー】

- 現代の企業でも、「創業者一族・オーナー」に固執するあまり、本当に会社を救えるプロ経営者を遅れて投入し、「焼け野原担当」にしてしまう事例がある。

- 政治でも企業でも、「返上・譲渡・撤退」という前始末の決断ができるかどうかは、トップの器と組織の成熟度を測るリトマス試験紙になる。

- 歴史的に見て、「自分の役割が終わったときに身を引けるかどうか」は、人としても組織としても非常に大きな分岐点になる。

核心命題(4〜6点)

- 大政奉還は、討幕派の圧力に屈した「敗北宣言」ではなく、徳川慶喜がギリギリの状況でひねり出した「徳川生き残りのための前始末」だった。

- しかし、創業者一族にこだわり続けた結果、慶喜が将軍になったのは「もはやほとんど選択肢が残っていない」最悪のタイミングであり、その才覚を活かす余地はほとんどなかった。

- もし慶喜がもっと若い頃に将軍となり、実務と経験を積んでいたなら、江戸幕府は形を変えながらも数十年単位で延命した可能性が高い。

- 岩倉具視の王政復古の大号令は、慶喜の「政権は返すが実権は残す」という深慮を読み切り、「徳川完全排除」という形でその芽を摘み取った。

- 徳川三幕府がいずれも15代で終わった事実は、「血筋と特権に依存した体制には寿命がある」という、日本史全体に流れる一つの重力を示している。

引用・補強ノード

- 徳川慶喜:第15代将軍。内外から「家康の再来」と評された実力者であり、大政奉還の発案者。

- 徳川斉昭:水戸藩主。偕楽園の開設者であり、慶喜の父として軍事・思想面の土台を与えた人物。

- 井伊直弼・南紀派:14代将軍に家茂を推した保守派。創業者一族優先の象徴。

- 松平慶永・島津斉彬・一橋派:慶喜を推した開明派。実力主義の象徴。

- 坂本龍馬・後藤象二郎・山内容堂:船中八策〜土佐建白〜大政奉還へのラインをつないだキーパーソンたち。

- 岩倉具視:王政復古の大号令を主導し、徳川の政治的復権を封じた公家。

- 明治天皇・伊藤博文:「やっと罪滅ぼしができた」と語らせた慶喜拝謁の場面に関わる人物。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

- 徳川慶喜という実力者が、なぜ「最後の一年」にしか表舞台に立てなかったのか、大政奉還がどのように構想され、どのように徳川の思惑と討幕派の思惑がずれたのかを、日本三幕府の歴史と創業者一族主義の限界という観点から構造化して読み解く。

文脈:

- 大化の改新 → 武士・侍の誕生 → 鎌倉・室町・江戸の三幕府 → 戦国・信長・秀吉・家康 → 江戸260年 → ペリー来航・尊王攘夷・薩長同盟 → 慶喜将軍就任 → 大政奉還 → 王政復古 → 明治維新。

世界観:

- どれほど優秀な個人がいても、「いつ・どの状態でその人をトップに据えるか」を誤れば、個人の才覚では組織の老衰を覆せない。

- 真理(公明正大・実力優先)から外れた構造は、長期的に見れば必ず崩壊し、それを埋め合わせるための前始末や罪滅ぼしが、歴史のあらゆる局面で求められてきた。

感情線:

- 若き慶喜に期待をかけながらも、南紀派の決定により失望した一橋派・雄藩の悔しさ。

- 焼け野原寸前で将軍職を引き受けざるを得なかった慶喜の重圧と冷静さ。

- 龍馬らが描いた「新国家像」と、慶喜が描いた「徳川を残す構想」の交差。

- 明治天皇の「やっと罪滅ぼしができた」という言葉に込められた、旧敵への複雑な思い。

闘争軸:

- 創業者一族主義(南紀派) vs 実力主義( 一橋派)

- 徳川旧体制の延命策(公武合体・大政奉還) vs 倒幕派の構造転換策(王政復古)

- 中央集権としての幕府 vs 天皇中心の新政府

- 前始末をしようとする少数の賢者(慶喜・山内容堂・龍馬) vs 変化を受け入れられない多数のしがみつく側