上記の記事の続きだ。家康側(東軍)には秀吉がその潜在能力を高く評価した黒田官兵衛と、その息子の黒田長政がいた。しかし、西軍にはその官兵衛が認めるとてつもない賢人の血筋があった。それは、この関ヶ原の戦いでキーマンになった人物。小早川秀秋だ。そして彼は小早川隆景の養子だった。隆景は官兵衛も認める実力者だった。あるひ官兵衛は小早川に言った。

小早川は言った。

官兵衛は隆景の訃報を聞いたとき、

と言ったという。この小早川隆景という男はそれだけの人物だったのだ。つまりあの『鬼才』織田信長が成し遂げられなかった天下統一を成し遂げた『策士』豊臣秀吉に、

と言わせた黒田官兵衛に認められた天才中の天才だったのだ。では、その養子の秀秋はどちら側についたのだろうか。彼は最初、西軍だった。しかし途中で東軍になったのだ。先ほども出たように、黒田長政らが裏で画策し、東軍内通の工作をし、根回しをしていた。

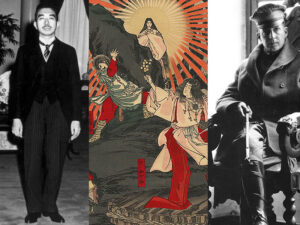

[『小早川隆景彦山ノ天狗問答之図』(月岡芳年『新形三十六怪撰』)

手前は天狗で、奥にいるのが隆景]

この秀秋の裏切りがなければどうなっていたかは分からない。最初、西軍は優勢だったのだ。しかし10時ごろ、三成は秀秋と毛利秀元に攻撃ののろしを上げるが、両陣は動かない。12時ごろ、家康が小早川に発砲すると、小早川は裏切りを決行する。その後形勢は逆転し、島津義弘隊や、毛利隊も撤退し、関ヶ原の戦いは東軍の勝利で終わった。

このあたりの詳細には諸説がある。

- 鉄砲を食らったことで恐怖して寝返った

- 鉄砲は『合図』に過ぎず、最初から寝返っていた

- 鉄砲などはなく最初から東軍側に回っていた

2番は私が参考書から思い浮かべた一つのシナリオだ。先ほど違う参考書から『長政が秀秋の囲い込みに動いていた』と書いているわけだから、単純に違う参考書に書いてあったこの鉄砲を『合図』だと連想した。しかし実際にはそうではなく、その鉄砲で恐怖したという説があるらしいが、まあとにかくこうしてキーマンの秀秋が寝返ったことが東軍勝利の原因となったのである。

(石高の隣、○印は関ヶ原に布陣した大名、●は寝返った大名、▲は布陣のみに終った大名)

| 武将 | 石高(万石) | 兵力 | 武将 | 石高(万石) | 兵力 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 西軍 | 毛利輝元 | 112.0 | - | 東軍 | 徳川家康 ○ | 256.0 | 約30,000 |

| 毛利秀元 ▲ | (20.0) | 約16,000 | 松平忠吉 ○ | (10.0) | 3,000 | ||

| 吉川広家 ● | (14.2) | - | 井伊直政 ○ | (12.0) | 3,600 | ||

| 大友義統 | - | - | 本多忠勝 ○ | (10.0) | 500 | ||

| 上杉景勝 | 120.0 | - | 前田利長 | 84.0 | - | ||

| 島津義弘 ○ | 73.0 | 約 1,700 | 伊達政宗 | 58.0 | - | ||

| 宇喜多秀家 ○ | 57.0 | 17,220 | 堀秀治 | 45.0 | - | ||

| 佐竹義宣 | 54.0 | - | 最上義光 | 24.0 | - | ||

| 小早川秀秋 ● | 37.0 | 15,675 | 福島正則 ○ | 24.0 | 6,000 | ||

| 長宗我部盛親 ▲ | 22.0 | 6,660 | 加藤清正 | 20.0 | - | ||

| 小西行長 ○ | 20.0 | 6,000 | 筒井定次 ○ | 20.0 | 2,850 | ||

| 増田長盛 | 20.0 | - | 細川忠興 ○ | 18.0 | 5,100 | ||

| 石田三成 ○ | 19.4 | 5,820 | 黒田長政 ○ | 18.0 | 5,400 | ||

| 織田秀信 | 13.5 | - | 蜂須賀至鎮 ○ | 17.7 | 不明 | ||

| 小川祐忠 ● | 7.0 | 2,100 | 浅野幸長 ○ | 16.0 | 6,510 | ||

| 安国寺恵瓊 ▲ | 6.0 | 1,800 | 池田輝政 ○ | 15.2 | 4,500 | ||

| 毛利勝信 ○ | 6.0 | 不明 | 生駒一正 ○ | 15.0 | 1,830 | ||

| 長束正家 ▲ | 5.0 | 1,500 | 中村一栄 | 14.5 | 4,350 | ||

| 大谷吉継 ○ | 5.0 | 1,500 | 藤堂高虎 ○ | 11.0 | 2,490 | ||

| 大谷吉治 ○ | - | 3,500 | 堀尾吉晴 | 10.0 | - | ||

| 木下頼継 ○ | 2.5 | 750 | 加藤嘉明 ○ | 10.0 | 3,000 | ||

| 田丸直昌 ○ | 4.0 | 不明 | 田中吉政 ○ | 10.0 | 3,000 | ||

| 真田昌幸 | 3.8 | - | 京極高知 ○ | 10.0 | 3,000 | ||

| 脇坂安治 ● | 3.3 | 990 | 京極高次 | 6.0 | - | ||

| 赤座直保 ● | 2.0 | 600 | 寺沢広高 ○ | 8.0 | 2,400 | ||

| 平塚為広 ○ | 1.2 | 360 | 山内一豊 ○ | 5.9 | 2,058 | ||

| 朽木元綱 ● | 1.0 | 600 | 金森長近 ○ | 3.9 | 1,140 | ||

| 戸田勝成 ○ | 1.0 | 300 | 有馬豊氏 ○ | 3.0 | 900 | ||

| 河尻秀長 ○ | 1.0 | 300 | 滝川一時 ○ | 1.4 | 不明 | ||

| 石川貞清 ○ | - | 360 | 織田長益 ○ | 0.2 | 450 | ||

| 織田信高 ○ | - | 不明 | 古田重勝 ○ | - | 1,020 | ||

| 毛利元康 | (-) | - | 徳川秀忠 | (-) | 約15,000 | ||

| 小早川秀包 | 13.0 | - | 榊原康政 | (10.0) | 3,000 | ||

| 立花宗茂 | 13.2 | - | 大久保忠隣 | (6.5) | - | ||

| 筑紫広門 | 1.8 | - | 酒井家次 | (3.7) | 900 |

- 松平忠吉等の所領は徳川家康の、毛利秀元・吉川広家・毛利元康の所領は毛利輝元の領地に含まれる。

- 安国寺恵瓊・小早川秀包ら秀吉取り立てによる毛利系大名は、毛利輝元の領地に含まれない。

- 毛利秀元の兵力は毛利輝元と吉川広家の兵力の合計。

- 島津義弘の兵力は島津豊久隊との合計。

この戦いは、2017年に岡田准一(石田三成)と役所広司(徳川家康)を軸にした映画『関ヶ原』で観ることができる。秀秋はまだ若く、青二才だったことがわかる。事実この時19歳。その後、21歳の時に謎の死を遂げ、小早川家は滅亡してしまった。

またこの戦いの裏には、三浦按針(みうらあんじん・ウィリアム・アダムス)というイギリス人がいた。キリスト教徒ではなかった彼とオランダ人の商人ヤン・ヨーステン(椰楊子(やようす))は、家康にその交易を認められ、彼らから、

- 造船技術

- 砲術

- 大砲

- 火薬

等を伝授、あるいは購入し、これが関ヶ原の戦いで使用されて戦況が優位に傾いたともいわれている。彼らはオランダ・イギリスが作った『東インド会社』の人間だった。その時、イギリスにはあのエリザベス女王(在位:1558年 – 1603年)がいたのだ。

[エリザベス1世。彼女の治世に対する関心が最初に復活した1620年頃の作品。時間が彼女の右側で眠り、死が彼女の左肩越しから見ている。2人のプットが彼女の頭上の王冠を支えている。]

しかしこうして東軍は勝ち、西軍は負けた。西軍の大名たちはその領地を大幅に削減され、東軍の大名たちは逆に大きく領地を拡大することになった。

| 人物 | 戦前の領地 | 戦後の領地 |

| 徳川家康 | 256万石 | 450万石 |

| 前田利長 | 81万石 | 120万石 |

| 黒田長政 | 12万石 | 52万石 |

| 加藤清正 | 24万石 | 52万石 |

| 福島正則 | 24万石 | 73.8万石 |

| 上杉景勝 | 120万石 | 30万石 |

| 毛利輝元 | 101万石 | 29.8万石 |

| 宇喜多秀家 | 57万石 | 没収 |

では、西軍の大将、石田三成はどうなったか。市中引き回しの上、六条河原で処刑されてしまったのである。しかし、斬首の間際になっても態度を変えず、東軍に対して罵声を浴びせ、最期まで自分の信念と、秀吉への忠誠心を貫き通したという。

この関ヶ原の戦いは、『天下分け目の戦い』として、この後に家康が秀吉に代わって天下統一の指揮を執る立場になる、というイメージがある。しかしそれは結果論で、流れを見て分かるように、この戦の段階ではまだ家康は、三成を倒したかっただけだった。三成としても、家康を潰したく、そういう権力争いがこの戦いに発展したのだ。しかしこの戦いは結果として、日本史上最大の会戦となり、動員兵力18万人、戦死者は8000人といわれている。

[関ヶ原合戦図屏風(六曲一隻)

関ケ原町歴史民俗資料館]

だが、確かに家康は、そのすぐ後に目を向けなければならない問題があった。それが『秀吉一族』である。秀吉の子秀頼と、秀吉の妻(側室)『淀殿(よどどの)』だ。淀殿は本名を『茶々(ちゃちゃ)』といい、日本史上、時の権力者から城をもらった唯一の女性である。

彼女の母は、信長の妹、お市の方だ。そして父は、浅井長政。そして秀吉の側室で鶴松、秀頼という子を産み、豊臣家の重要人物となった。しかし彼女は秀吉に二度も家を潰されている。父、長政は自害し、兄も処刑された。そして、母が柴田勝家に嫁いだ後、『賤ヶ岳(しずがたけ)の戦い』で秀吉に敗れ、母と養父は自害した。

そんな波乱万丈の人生を生きた淀殿は、正室だった『ねね』を追いやり、石田三成ら文官派を側近にし、豊臣家の主権者となった。しかしそれが災いとなり、ねねを慕っていた加藤清正、福島正則といった武断派の有力武将を敵に回してしまったのだ。

後はここさえどうにかすれば、この国は自分のものになる。

そう考えた家康は、かつての秀吉同様、朝廷の権威を借り、征夷大将軍となって江戸に幕府を開き、武門の正当な棟梁となった。これにより主従関係が逆転し、家康はついに豊臣家を従える立場になったのだ。それが1603年、家康が62歳の時である。それは、秀吉が死んだ年齢でもあった。1590年頃から家康は江戸に入り、基礎を作っていた。その時はまだ物資を中継する港町で、閑散としていたというが、時間をかけ、城下町を再建・拡充し、

- 運河用の道三堀開削

- 内堀の発掘

- 日比谷入り江の埋め立て

といった地形を大改編するほどの大規模な工事を行い、この江戸の地を自分のものにした。そしてこの江戸幕府は、大政奉還が行われた1867年まで、およそ270年間続き、奇しくも室町幕府を築いた足利一族と同じ、15代将軍の時代に終わりを告げるまで繁栄することになる。

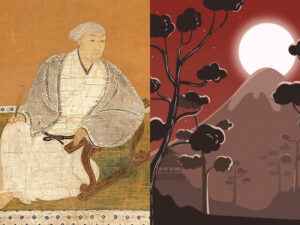

[徳川家康像(狩野探幽画、大阪城天守閣蔵)]

しかし、家康はわずか2年で征夷大将軍の座を降り、息子の徳川秀忠に譲り、自身は駿府城に隠居し、『大御所』の座となった。徳川秀忠。徳川家二代将軍となったこの男は、関ヶ原の戦いでは思い通りにはいかなかった。3万8000という大軍を率いて主戦力となり、西軍を打ち崩す予定だった彼は、『ある人物』とその部隊わずか2000人によって足止めされてしまっていたのだ(次の記事にて)。

家康はこのことに後で激怒し、秀忠も言い訳をしなかった。いよいよ切腹する時期が近づいていた時、徳川四天王の一人、榊原康政が、

と主張。家康は秀忠に可能性を見た。

徳川家康・四天王

- 本多忠勝(ほんだただかつ)

- 井伊直政(いいなおまさ)

- 酒井忠次(さかいただつぐ)

- 榊原康政(さかきばらやすまさ)

しかし、そうはいっても家康は、なぜ、若い頃から苦労を重ねてようやく手に入れたその職を、たったの2年で手放したのか。それは、豊臣家対策だった。彼らは、

家康が死ねばまた政権は豊臣家に戻る

と考えていたのだ。しかし、若い秀忠にその座を譲ることで、そんな方向に行くことはあり得ないことを主張したのである。こうして豊臣家の脅威を根っこから根絶することを考えた家康は、その他にも彼らの莫大な資産を寺社建立などで消耗させながら、彼らの淡い期待を打ち崩していった。

[『伝淀殿画像』(奈良県立美術館所蔵)]

戦国時代の中心人物

| 北条早雲 | 関東 | 1432~1519年 |

| 北条氏康 | 関東(相模国) | 1515~1571年 |

| 織田信長 | 東海(尾張国) | 1534~1582年 |

| 佐竹義重 | 関東(常陸国) | 1547~1612年 |

| 武田信玄 | 甲信越(甲斐) | 1521~1573年 |

| 上杉謙信 | 甲信越(越後) | 1530~1578年 |

| 浅井長政 | 畿内(近江国) | 1545~1573年 |

| 三好長慶 | 畿内(阿波国) | 1522~1564年 |

| 毛利元就 | 中国(安芸) | 1497~1571年 |

| 大友宗麟 | 九州(豊後国) | 1530~1587年 |

| 龍造寺隆信 | 九州(肥前国) | 1529~1584年 |

| 豊臣秀吉 | 東海(尾張国) | 1537~1598年 |

| 徳川家康 | 東海(三河国) | 1542~1616年 |

| 長宗我部元親 | 四国(土佐国) | 1538~1599年 |

| 島津義久 | 九州(薩摩国) | 1533~1611年 |

| 伊達政宗 | 奥州(出羽国) | 1567~1636年 |

[元亀元年頃の戦国大名版図(推定)]

関連記事

論点構造タグ

- 日本史上最大会戦・関ヶ原の「真のキーマン」は誰か

- 黒田官兵衛が「日本一の賢人」と認めた小早川隆景と、その養子・秀秋の決断

- 「速断後悔型」の官兵衛と、「愚鈍に見える熟慮型」の隆景という思考スタイルの対比

- 若き小早川秀秋(19歳)の寝返りが戦局をひっくり返した構造

- 西軍優勢から東軍逆転へのスイッチポイントとしての裏切りと連鎖寝返り

- 三浦按針・ヤン・ヨーステン・東インド会社・エリザベス1世など、世界史が関ヶ原に接続する線

- 戦後の大規模な石高再配分と、豊臣 → 徳川への実質的な主従逆転

- 淀殿(茶々)の数奇な人生と、豊臣政権内部での権力集中と反発

- 家康の「征夷大将軍→早期譲位→大御所」という二重権力構造と、豊臣家根絶シナリオ

- 江戸の地形改造(運河・埋め立て)による新しい首都の物理的創造

問題提起(一次命題)

- 関ヶ原の戦いを決定づけたのは、徳川家康や石田三成の才覚か、それとも小早川秀秋という「未熟な19歳」と、その背後にある黒田官兵衛・小早川隆景の「思考スタイル」と世界情勢だったのか。

- さらに、その一戦の勝敗を「単発の出来事」で終わらせず、家康はどのようにして「270年続く体制」へと変換していったのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 官兵衛と隆景:速断型と熟慮型の対話

- 黒田官兵衛は「自分は決断が早いが後悔も多い」と自覚し、隆景に「なぜあなたは後悔が少ないのか」と問う。

- 隆景は「自分は愚鈍で、一を聞いてもまずその一で引っかかり、長く思案してから決断する」と答える。

- 官兵衛は隆景の訃報に「これで日本に賢人はいなくなった」と言うほど高く評価する。

→ 本質:真の賢さは「速さ」ではなく、「引っかかり」と「熟考」を通した決断精度にあるという価値観が提示される。

- 天才の血筋と未熟な継承者:小早川秀秋の位置

- 勝者・敗者双方から天才と認められた隆景の養子が、関ヶ原のキーマン・小早川秀秋。

- 秀秋は西軍方として布陣しつつ、黒田長政らの工作で東軍内通を約束していたとされる。

- 三成が合図の狼煙を上げても動かず、家康の発砲(恐怖説・合図説・最初から東軍側説など諸説あり)を契機に寝返る。

→ 本質:卓越した賢人の血筋・養子制度が、必ずしも「本人の成熟」を保証しない一方で、その未熟な若者の一挙手一投足が歴史の分岐点になる。

- 西軍優勢 → 小早川裏切り → 連鎖的崩壊

- 開戦当初、西軍は陣形・兵力ともに優勢。

- しかし秀秋が東軍に寝返ると、脇坂安治・小川祐忠・赤座直保・朽木元綱なども次々東軍側へ。

- これにより西軍前線(大谷吉継ら)が側面から崩され、島津・毛利勢も撤退に転じる。

→ 本質:巨大な会戦の勝敗は、「多数の兵力」よりも、「誰が臨界点で裏切るか」というネットワークの結節点によって決まる。

- 東インド会社と三浦按針・ヤン・ヨーステン:世界史の接続

- イギリス人ウィリアム・アダムス(三浦按針)とオランダ人ヤン・ヨーステンは、家康に交易を認められ、造船技術・砲術・大砲・火薬などを伝える。

- 彼らはいずれも東インド会社系の人間であり、その背後にはエリザベス1世治世のイギリス・オランダVSスペインという構図がある。

→ 本質:関ヶ原は「国内の権力争い」であると同時に、ヨーロッパ列強の覇権競争と技術移転が影響する「グローバル戦」の一断面でもあった。

- 戦後処理:勝者と敗者の石高再配分

- 家康:256万石 → 450万石

- 黒田長政・加藤清正・福島正則ら東軍主力は大幅加増。

- 上杉景勝・毛利輝元は大減封、宇喜多秀家は所領没収。

- 石田三成は市中引き回しのうえ六条河原で処刑されるが、最期まで信念を曲げず罵声を浴びせる。

→ 本質:関ヶ原の真の意味は「一勝一敗」ではなく、「土地・経済・象徴権力の再配分による、新しい支配構造の確定」である。

- 家康の動機:最初は三成を倒したかっただけ

- 記事は、「この時点で家康は『天下統一の総仕上げ』よりも、まず三成を潰すことが主目的だった」と指摘する。

→ 本質:歴史的に「天下分け目」と呼ばれる戦も、当時の当事者の主観では「一人のライバルを排除する争い」から始まっている。結果が後から意味づけされる。

- 記事は、「この時点で家康は『天下統一の総仕上げ』よりも、まず三成を潰すことが主目的だった」と指摘する。

- 淀殿(茶々):二度家を潰され、豊臣政権の主権者へ

- 父:浅井長政(自害)、母:お市(のち柴田勝家に嫁ぎ、賤ヶ岳で敗死)。

- 二度も秀吉に家を潰されながら、その秀吉の側室となり、鶴松・秀頼を産む。

- 正室ねねを押しやり、石田三成ら文官派を重用し、豊臣内部の実権を握る。

- しかしそれが、ねねを慕う加藤清正・福島正則ら武断派を敵に回す要因となる。

→ 本質:個人の復讐・怨恨と、政治的合理性・派閥選択が絡み合い、「豊臣の孤立」を深めていく。

- 家康の最終仕上げ:征夷大将軍就任と江戸改造

- 家康は朝廷の権威を借り征夷大将軍となり、武門の棟梁として江戸幕府を開く(1603年、62歳)。

- すでに1590年頃から江戸入りし、

- 道三堀開削

- 内堀発掘

- 日比谷入江埋め立て

など大規模な地形改造で城下町をデザイン。

→ 本質:「勝ったから都をもらう」のではなく、「勝つ前から新しい都を地形ごと設計していた」という時間軸が重要になる。

- 早期譲位と「大御所」戦略:豊臣家の希望を絶つ

- 家康は就任からわずか2年で征夷大将軍を秀忠に譲り、自らは駿府で「大御所」として影の最高権力者となる。

- 豊臣側は「家康が死ねば政権は戻る」と期待していたが、「徳川二代体制」が示されることでその希望は折られる。

- さらに、豊臣の巨額資産を寺社建立などに使わせ、経済的余力も削っていく。

→ 本質:家康は「自分の天下」ではなく、「徳川の天下」を前提に動き、潜在的な復辟シナリオを制度と財政の両面から潰していった。

価値転換ポイント

- 「決断が早い=優秀」 → 「引っかかりながら考え抜く=賢さ」

- 官兵衛が自分の欠点として挙げた「速断後悔型」と、隆景の「愚鈍に見える熟考型」の対比が、思考の質を問い直す。

- 「天下分け目の戦い=家康 vs 三成」 → 「19歳の小早川秀秋の心の揺れが分水嶺」

- 日本史最大の会戦が、未熟な一青年の寝返りと、その事前工作の上に成り立っていたという再定義。

- 「関ヶ原=純粋な国内戦」 → 「イギリス・オランダ vs スペインの世界構造と技術が入り込んだ地球規模の一断面」

- 三浦按針・ヤン・ヨーステン・東インド会社・エリザベス1世を通じて、関ヶ原が世界史の流れに編み込まれる。

- 「勝利=その瞬間に完成」 → 「勝利は、続く10〜20年の制度・都市・後継設計によって初めて確定する」

- 征夷大将軍就任・江戸改造・早期譲位・豊臣資産消耗策まで含めて、初めて「徳川体制」が成立したと見る。

- 「一代の英雄の天下」 → 「世襲体制としての天下」

- 家康が62歳で将軍を降りた決断は、「個人の栄光」より「家としての持続性」を優先する価値転換を示す。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 戦国末期〜安土桃山〜関ヶ原〜江戸幕府成立の流れ。

- 黒田官兵衛・小早川隆景・小早川秀秋・黒田長政・三浦按針・ヤン・ヨーステンなど、「境界」に立つ人物たち。

- 豊臣から徳川への主従関係の逆転と、江戸という新都の誕生。

【心理レイヤー】

- 官兵衛:自分の速断を反省しつつも、それを武器にする軍師の自覚と、隆景への尊敬。

- 隆景:一つの情報で立ち止まり続ける「慎重さ」と、その裏側の責任感。

- 秀秋:19歳の若さ・プレッシャー・恐怖と欲得の間で揺れる心。

- 家康:豊臣への嫉妬ではなく、「どうすれば自家を残せるか」を軸に冷静に計算する心理。

- 淀殿:家を二度潰された記憶と、権力を握った後の「攻撃的な自己防衛」。

- 秀忠:関ヶ原での失態と、父からの叱責、それでも切腹せずに「二代目」として立つ決意。

【社会レイヤー】

- 主従関係が変動しやすい戦国社会から、「幕府」という長期安定システムへの移行。

- 女性(淀殿)が実質的な政治プレイヤーになり得た一方、その振る舞いが派閥対立を激化させる脆さ。

- キリスト教勢力・プロテスタント海洋国家・東インド会社など、外部勢力の存在を日本がどう受け止めたか。

【真理レイヤー】

- 「ヒンジ(蝶番)となる人物」が歴史には必ず存在し、その人物が必ずしも最も有名・最も徳の高い人物とは限らない。

- 戦いの勝敗より、「勝った後どう権力を処理し、どう後継をデザインするか」が文明の寿命を決める。

- 個人のトラウマや怨恨(淀殿)が、国家レベルの意思決定に大きな影響を与え得る。

【普遍性レイヤー】

- 現代でも、「小早川ポジション」にいる若手・中堅の一人の寝返りが、企業や組織の勢力図を一気に変えることがある。

- グローバルサプライチェーン・技術移転・国際政治が、国内の選挙・政権交代・企業合併の裏に絡む構造は今も同じ。

- 「早すぎる引退」と見える決断が、実は長期安定のための戦略であるケース(家康→秀忠)は、現代の事業承継にも当てはまる。

核心命題(4〜6点)

- 関ヶ原の勝敗は、19歳の小早川秀秋という「未熟な継承者」と、その背後にいる天才(隆景・官兵衛)の影響を抜きに語れない。

- 日本史上最大の会戦は、武勇だけでなく、東インド会社・造船・砲術といった世界史レベルの技術・人脈に支えられていた。

- 徳川家康の凄みは、関ヶ原の勝利そのものではなく、その後の「江戸建設・将軍職の早期譲位・豊臣家の芽の剪定」という長期設計にある。

- 指導者の本当の仕事は、敵を倒すことではなく、「自分が死んだ後も体制が揺るがないように、後継と構造を整えること」である。

- 個人の怨恨やトラウマ(淀殿)と、大国の戦略(イギリス・オランダ)と、一青年の揺れる心(秀秋)が、同じ一つの歴史的事件の中で絡み合っている。

引用・補強ノード

- 黒田官兵衛(如水)

- 役割:秀吉・家康双方に評価された軍師。思考スタイルと自己認識を通じて「賢さ」の定義を提示。

- 小早川隆景

- 役割:官兵衛が「日本の賢人」と呼んだ天才。慎重な熟慮型の決断者として対置される。

- 小早川秀秋

- 役割:隆景の養子で、関ヶ原のキーマン。寝返りにより戦局を一変させた19歳。

- 黒田長政

- 役割:福島正則・小早川秀秋・毛利勢への根回しで東軍有利の盤面を作った実務家。

- 徳川家康

- 役割:東軍総大将であると同時に、征夷大将軍・江戸改造・早期譲位・豊臣対策を通じて「体制」を完成させた構造設計者。

- 石田三成

- 役割:西軍の中心。敗者となるが、処刑まで信念を曲げなかった人物として描かれる。

- 淀殿(茶々)

- 役割:豊臣家の主権者。波乱の生涯と政治的選択が、豊臣孤立の一因となる。

- 三浦按針(ウィリアム・アダムス)・ヤン・ヨーステン

- 役割:家康政権に造船・砲術などをもたらし、国際交易と技術の窓口となった「外部ノード」。

- エリザベス1世

- 役割:東インド会社設立・海洋覇権国家としてのイギリスを牽引し、その余波が日本に届く。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

- 関ヶ原の戦いとその前後を、「小早川隆景・秀秋」「黒田父子」「淀殿」「三浦按針」らの視点から再構成し、「誰がどのようにして日本の覇権交代と江戸体制の土台を作ったのか」を解き明かす。

文脈:

- 日本史:戦国末〜関ヶ原〜江戸幕府開府〜二代将軍への継承。

- 世界史:イギリス・オランダ・スペインの覇権争い、大航海時代、東インド会社。

- 思想:リーダーシップ・決断スタイル・後継者問題・怨恨と政治・グローバル構造との接続。

世界観:

- 歴史は、英雄の意志だけでなく、熟慮する賢人・未熟な若者・トラウマを抱えた女性・外国商人・技術者など、多数の「境界人」の選択によって動くという多層的世界観。

- 「天下を取る」とは、一国の支配権を得ることだけでなく、「物理的な空間(江戸)と制度(幕府)と継承システム(二代目以降)」を設計し、維持することだという視点。

感情線:

- 官兵衛と隆景の静かな対話に流れる敬意と劣等感。

- 秀秋の迷いと恐怖、そして裏切りの瞬間の緊張。

- 三成の必死の挙兵と、敗北・処刑に至るまでの不屈。

- 淀殿の憎しみと、豊臣家を守ろうとする執念。

- 家康の冷静さと、「豊臣を根から絶つ」決意の重さ。

闘争軸:

- 「速断型の天才」官兵衛 vs 「熟慮型の賢人」隆景

- 東軍(家康・官兵衛・長政・武断派) vs 西軍(三成・毛利・上杉・豊臣の正統性)

- 豊臣家一族の生き残り願望 vs 徳川家の長期支配構想

- 国内権力ゲーム vs 世界貿易・技術覇権の流れ

- 一代限りの英雄天下 vs 世襲による長期体制としての天下