上記の記事の続きだ。さて、ここからは『建武の新政(けんむのしんせい)』時代に突入する。広義の南北朝時代には含まれるが、広義の室町時代には含まれない。順番としてはこうなる。

| 奈良時代 | 710年 – 794年 |

| 平安時代 | 794年 – 1185年 |

| 王朝国家 | 10世紀初頭 – 12世紀後期 |

| 平氏政権 | 1167年 – 1185年 |

| 鎌倉時代 | 1185年 – 1333年 |

| 建武の新政 | 1333年 – 1336年 |

| 室町時代 | 1336年 – 1573年 |

| 南北朝時代 | 1336年 – 1392年 |

| 戦国時代 | 1467年(1493年)– 1590年 |

南北朝時代というのは、つまり『朝廷が二つに分かれた時代』だから、広義としてのその時代には入るわけだ。上記の記事に書いたように、後嵯峨天皇の譲位後に皇統は皇位継承を巡って

- 大覚寺統

- 持明院統

に分裂した。そこで鎌倉幕府の仲介によって、大覚寺統と持明院統が交互に皇位につく事(両統迭立)が取り決められていた。そこからもう南北朝というのは広い意味で始まっていたのである。だが、だからといって室町時代もすぐそこだ。建武の新政はわずか3年しか続いていないことがよくわかるだろう。だから小学校などで教えることがある場合は、ここを省いて教えることもある。

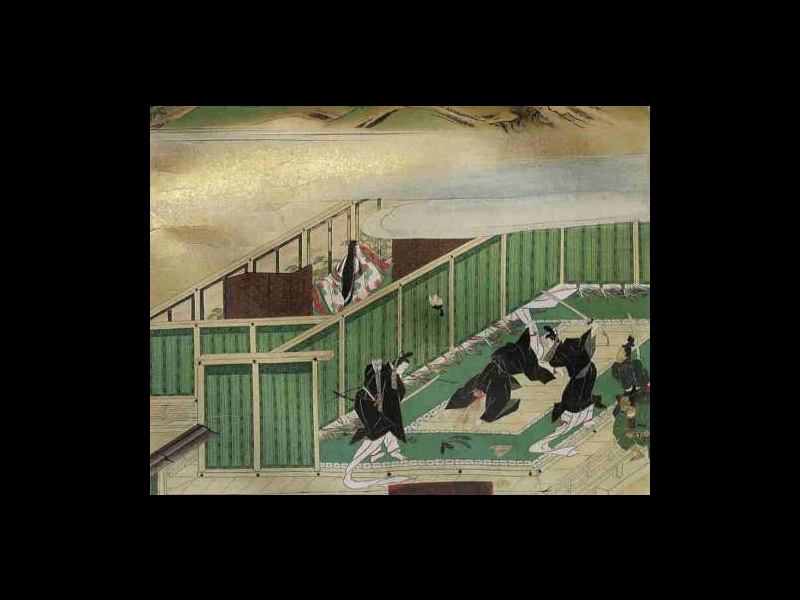

1331年から『元弘の乱』が始まり、1333年には鎌倉幕府が倒された。そして、京に戻った後醍醐天皇は兼ねてから計画していた『天皇親政』、つまり、天皇自身を頂点とした『建武の新政』を開始する。

かつて醍醐天皇と村上天皇は、摂政・関白を置かずに自らが政治を行う『親政』をしてみせた。そのため、醍醐天皇の『延喜の治』同様『天暦の治(てんりゃくのち)』と言われ、これらをまとめて『延喜・天暦の治』と呼ばれ、その後の天皇に一目置かれる時代となった。後醍醐天皇は彼らの時代を取り戻したかったのだ。

- 幕府

- 院政

- 摂政

- 関白

このような天皇の権威を阻害する存在を淘汰し、天皇中心の政治をしようとしたのだ。

院政

天皇が皇位を後継者に譲って上皇(太上天皇)となり、政務を天皇に代わり直接行う形態の政治のことである。摂関政治が衰えた平安時代末期から、鎌倉時代すなわち武家政治が始まるまでの間に見られた政治の方針である。

摂政

天皇が幼少であるか女帝である場合、天皇に代わって政務を行なう職。

それぞれの地位を作った中心勢力

| 幕府 | 源氏 |

| 院政 | 皇族 |

| 摂政 | 藤原氏 |

| 関白 | 藤原氏 |

天皇を中心とした中央集権国家を作ろうというのは、中大兄皇子からあった考え方だった。彼は、中臣鎌足と一緒に勢力を持ちすぎていた豪族、蘇我入鹿を殺害したのだ(乙巳の変)。

こうして革命を起こした中大兄皇子は、蘇我入鹿に代わって実権を握る。中大兄皇子の母である皇極天皇は、弟の孝徳天皇に位を譲り、そして『大化の改新(645年)』と言われる政治改革を推し進めた。

| 天皇 | 孝徳天皇 |

| 皇太子 | 中大兄皇子 |

| 内臣(うちつおみ) | 中臣鎌足 |

しかし更に歴史を遡ると、そこにいるのは秦の始皇帝である。彼が紀元前220年に中央集権国家システムを作り、それが現在の中国にも日本にも大きな影響を及ぼしているのである。

天皇崇拝が作られていく歴史

紀元前220年頃。

紀元前202~220年。秦は恐怖政治すぎてすぐに亡んだが、漢は儒教を取り入れながら平和的に国家を運営し、400年も続いた。

645年。利害が一致した中臣鎌足と、『天皇を中心とした中央集権国家』を作ろうと、有力豪族の蘇我入鹿を殺害。

673年。中大兄皇子(天武天皇)が作った基礎の上に、更に土台を作る。豪族たちが下につき、『八色の姓』という天皇を中心とする身分秩序を作った。

690年。夫の天武天皇のやり残しを全うする。

701年。『八虐』という天皇に対する罪を罰するシステムが導入される。

その後、『貴族』の『藤原氏』が日本を席巻、

そしてこの国に『武士』が生まれ、平将門がその名をこの国に轟かせた。

その後、『源氏と平氏』が勢力を上げ、ついには源氏が天皇一族をも凌駕する力を持ち、西の京には『朝廷』、東の鎌倉には『幕府』という2つの巨大な権力ができるようになった。

主な立場・役職に就いた人物の例

| 皇族 | 醍醐天皇 |

| 貴族 | 藤原氏 |

| 武士 | 平氏、源氏 |

そして後醍醐天皇はその源氏の時代を終わらせた。鎌倉幕府を倒したのである。この流れは、中大兄皇子の流れから考えても『よくある流れ』だった。しかし、なぜそれがたったの3年で終わってしまったのか。

その原因は『天皇を中心としすぎた』からだ。それはまるで、平氏が平氏一族を優遇しすぎて『打倒平氏勢力』を作ってしまったのと同じだった。かつての天皇、後白河法皇の子、『以仁王(もちひとおう)』が、1180年には『平氏追討』を命じ、その意志は各地の武将に伝わった。この指令である『以仁王の令旨(りょうじ)』を読んで彼らは奮起する。

武士

武士よーし、やってやろうじゃねえか!打倒、平氏だ!

後醍醐天皇は『綸旨(りんじ)』という天皇の命令書を作り、それがなければ土地の所有が認められないシステムを作った。今でいう『土地の権利書』のようなもので、それを持っていないならその土地に住めないわけだかあ、これを求めにみんなが京都を訪れ、綸旨の発行を求めるわけだ。しかし、何も計算していなかった天皇は単純にその対応に追われた。

後醍醐天皇

後醍醐天皇もういっぱいっぱいだよ!一体何人来るつもりだ!

そのせいで政治が停滞し、社会が混乱した。また『武士』への対応だが、確かに彼らを重用することはした。だが、かつて武士だった源頼朝が鎌倉幕府を作ったこともあり、天皇を中心とした集権国家作りを考えていた後醍醐天皇は、どこかで武士を軽んじていた。そして、武士の慣習を無視したり、自分に近い貴族や側近を上の立場に置いたりして、彼らを侮辱したのだ。

倒幕の功労者である赤松などは、戦前よりも知行地が減らされ、たまらず政権を離脱。また、

後醍醐天皇

後醍醐天皇すべての土地の所有権は天皇のものである!

と発言するなど、確実に『天皇一族以外』の人間の反感を買っていったのだ。

知行地(ちぎょうち)

封建的な主従関係成立の要件として権力者が服従者に与えた土地。

武士

武士なんだ後醍醐天皇の野郎、俺たちを侮辱しやがって!こうなったら武士最大の勢力、足利尊氏さんにやってもらおうじゃねえか!

だが、動いたのは武士だけじゃなかった。かつて、その武士たちが倒した鎌倉幕府最後の得宗北条高時の遺児、北条時行(ときゆき)もそこに好機を見たのだ。

北条時行

北条時行よーし、今が復讐の時だ!亡き父の敵!そして北条氏の栄光を取り戻す!

彼は1335年、鎌倉を占拠する『中先代の乱』を引き起こしたのである。しかし、それを鎮圧したのが足利尊氏だった。彼は北条時行を倒すために、後醍醐天皇に『征夷大将軍』の役職を嘆願。だが、後醍醐天皇はそれを認めなかった。尊氏はやむを得ず天皇の許可を得ずに出陣。鎌倉を再占領し、鎮圧。これによってますます足利尊氏に『武士代表』の期待が集まった。

武士

武士いけいけ!尊氏殿!武士の力を見せてやれ!

足利尊氏はその期待に応えた。尊氏は尊氏で、

自分こそが源氏の正流なのだ!

という自負があったという。それは足利家にあったこういう置き文の影響だった。

七代後に生まれ変わって天下を取る

しかし、その七代後の家時(いえとき)は天下を取れず、更にそこで、

三代後に取らせよ

と祈願して自害する。その三代後がこの足利尊氏だったのだ。

俺がやるんだ。俺がかつての源氏のように、幕府を再興するんだ。

彼が後醍醐天皇の命を無視し、かつての北条家の生き残りを倒して鎌倉を制圧したのは、そういった背景が隠されていたと考えられている。

だが、当然後醍醐天皇は怒るわけだ。

後醍醐天皇

後醍醐天皇尊氏め、命令を無視して、しかも鎌倉に居座っているとな!よーし、新田!鎌倉を落とせ!

そこで登場するのがかつて足利尊氏を目の敵にした新田義貞である。1335年、彼を大将として足利尊氏VS後醍醐天皇の戦いが始まったのだ。

| リーダー | 拠点 | 勢力 |

| 足利尊氏 | 鎌倉 | 足利直義、高師直 |

| 後醍醐天皇 | 京 | 新田義貞、楠木正成、北畠顕家 |

実は、尊氏は終始朝廷に歯向かうのを恐れ、直接対決が始まる直前には、すべてを放棄して弟の直義に任せようともした。しかし、その直義や、腹心の高師直(こうのもろなお)が支えて、大将クラスの面々を次々に倒した。

倒した相手

| 足利直義 | 楠木正成 |

| 高師直 | 北畠顕家 |

冒頭の記事にも書いたが、尊氏は『躁うつ病』のような体質だったらしく、周囲の者はそれを理解していたから支えられたのだろう。彼は敵である楠木正成の首を遺族の元へ届け、武士としての楠木の生き方に敬意を払ったという。

現代で同じように遺族に『自分が殺した人の遺骸』を届けた人間がいるが、彼は異常殺人者の扱いを受けている。しかし当時は当然違う考え方が常識だった。

そして後醍醐天皇は京都を制圧され、吉野に逃げ、そこで『南朝』を開いた。足利尊氏は新天皇を擁立したから、ここに二つの朝廷が存在してしまった。だからこの時代を『南北朝時代』と呼ぶのである。

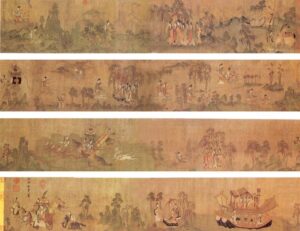

南北朝と言えば、中国である。かつて、曹操の参謀にして、諸葛亮孔明の宿敵でもあった『司馬懿(しばい)』に、『司馬睿(しばえい)』という曾孫がいて、彼が晋を再興し『東晋』時代が始まるのだが、それも結局420年に『宋(そう)』に滅ぼされ、中国は南北に分裂する『南北朝時代』に突入する。

| 華北 | 北魏 |

| 華南 | 宋 |

中国は南北に分裂し、それぞれを、北魏と宋が治めた。しかし、結局どちらの国も政権が安定せず、国は分裂していった。

華北(北朝)

西晋時代。

鮮卑族の1部族だった。そこにいた『拓跋珪(たくばつけい)』が北魏を作った。

更に、北斉、北周へ。

華南(南朝)

『東晋』時代が始まる

1127年。そんな宋の弱体化に付け込んだのが、北方のツングース系民族である、『女真族(じょしんぞく)』だった。彼らは『金』という国家を建立し、瞬く間に前述した契丹族の『遼(りょう)』を飲み込み、北宗に乗り込み、皇帝一家をとらえた。これを『靖康の変(せいこうのへん)』という。

これにより、太上皇だった欽宗(きんそう)、そして8代皇帝の徽宗(きそう)が拉致され、北宋が滅亡する。しかし、徽宗の子である『高宗』が難を逃れて、8年間逃げ回り、臨案(りんあん)(現・杭州)を都にした『南宋』を興す。

南北に分裂した宋

| 北宋 | 金 |

| 南宋 | 高宗 |

こうして宗は高宗によって『南宋』という形で何とか形成を保ったが、北宋を金に取られた。このように、意見が分かれたり、無理矢理強奪されたりして中国にも北と南で、朝廷が二つ存在する時代があった。そしてこの日本でも冒頭に書いたように、1336年 – 1392年の間『南北朝時代』が始まるのだ。

だが、それは『室町時代(1336年 – 1573年)』の中の一コマだ。つまり、足利尊氏が後醍醐天皇を吉野に追いやったこのときから、時代は室町時代に突入する。それは、足利尊氏が京都の『室町』に幕府を開いたからだ。

| 足利尊氏(光厳天皇) | 室町(京都)に幕府を開く |

| 後醍醐天皇 | 吉野(奈良)に朝廷を作る |

関連記事

論点構造タグ

(記事が扱うテーマ・思想軸・批判軸を抽出)

- 「天皇親政」への回帰願望:中大兄皇子〜天武〜醍醐・村上〜後醍醐へ続く中央集権志向のロングスパン

- 建武の新政の失敗構造:

- 天皇一極集中(天皇中心にし過ぎる)

- 武士軽視・貴族偏重

- 綸旨乱発による行政マヒ

- 「平氏」「北条」と同じパターン:

- 自家・自勢力を優遇しすぎると、必ず「打倒○○」連合が誕生する

- 足利尊氏の位置づけ:

- 源氏の正流意識+足利家の「七代後・三代後」の置き文

- 鎌倉討幕の立役者でありながら、建武政権を倒す「武士代表」へ転じる

- 中先代の乱・後醍醐の尊氏軽視・尊氏の独自行動(鎌倉再占領)という、決定的なすれ違い

- 南北朝の二重構造:

- 京都・室町に幕府+光厳天皇(北朝)

- 吉野に後醍醐天皇(南朝)

→ 中国の南北朝/北宋・南宋との比較

- 「正統性」と「実効支配」のズレ:

- 南朝=皇統的正統性

- 北朝=軍事・政治の実効支配

- 英雄像の二重性:楠木正成・新田義貞の倒幕武士としてのロマンと、「悪党」としての側面

問題提起(一次命題)

(本文冒頭〜導入部で提示された“問い”を圧縮)

後醍醐天皇が念願の「天皇親政」を実現したにもかかわらず、建武の新政がなぜわずか3年で崩壊し、足利尊氏によって室町幕府と南北朝時代が始まってしまったのか。その構造的な理由は何か。

因果構造(事実 → 本質)

(本文内の因果関係・構造変換・本質抽出)

- 長期的文脈:天皇中心国家への回帰願望

- 秦の始皇帝→漢→中大兄皇子→天武・持統→大宝律令→醍醐・村上(延喜・天暦の治)と続く「中央集権志向」の系譜

- 後醍醐天皇もその流れを意識し、

- 幕府

- 院政

- 摂政・関白

といった「天皇の上に立つ存在」を排除しようとする

→ 歴史的には「よくある回帰運動」だが、時代はすでに武家政権が根を張ったあとのフェーズだった。

- 建武の新政:理念と現実のギャップ

- 元弘の乱で鎌倉幕府が滅び、後醍醐は京に戻り建武の新政開始(1333)

- 理念:醍醐・村上のような天皇親政の再来

- 現実:

- 綸旨乱発→土地所有権の確認・再分配で行政マヒ

- 自らに近い貴族・側近を優遇し、武士的慣習を軽視

- 「すべての土地は天皇のもの」という発言で、武士・地頭の既得権を否定

→ 「天皇中心」に振り切り過ぎて、「武士」「庶民」「現実の利害」を軽視した結果、支持基盤を失う。

- 武士感情の逆撫で:恩賞の不公平と武士軽視

- 倒幕功労者・赤松らが、かえって知行地を減らされる

- 武士にとっての「戦う意味=土地と名誉」が正当に評価されない

→ 「鎌倉を倒したのは自分たちなのに、扱いは貴族の下」という不満が噴出。

- 北条残党の反乱:中先代の乱

- 北条高時の遺児・北条時行が1335年に鎌倉を占拠(中先代の乱)

- 後醍醐はこれを鎮圧するため足利尊氏に出陣させようとするが、征夷大将軍任命を拒否

- 尊氏は「命令なし」で出陣し鎌倉を奪回

→ 尊氏は、- 北条討伐の手柄

- 鎌倉掌握

を同時に達成し、武士からの期待を一身に集める。

- 足利尊氏の自己認識と置き文の影響

- 足利家には「七代後に生まれ変わって天下を取る」という置き文が残されており、

- 七代後の家時は成就できず、「三代後に取らせよ」と願って自害

- その三代後が足利尊氏

→ 尊氏は、 - 自分こそ源氏正流

- 天下を取る宿命

という自己物語を内側に持っていたと推測される。

- 足利家には「七代後に生まれ変わって天下を取る」という置き文が残されており、

- 後醍醐との決裂:天皇中心 vs 武士代表

- 鎌倉を再制圧した尊氏に、武士たちは「頼朝の再来」的期待を抱く

- しかし後醍醐は尊氏の権力拡大を警戒し、征夷大将軍就任を拒否

- 尊氏は朝廷の意向を無視して鎌倉に居座り、武士の利害に立った行動を取る

→ 「天皇中心国家 vs 武士代表の幕府」という構図が再び立ち上がる。

- 建武政権 vs 足利の直接対決と南北朝の誕生

- 後醍醐は新田義貞・楠木正成・北畠顕家らを大将として尊氏討伐を命じる

- 尊氏側:弟の直義・高師直が戦略面を支え、楠木・北畠らを打倒

- 尊氏は朝廷に従うことを一時検討するものの、結局京を制圧

- 後醍醐は吉野に逃れて南朝樹立

- 尊氏は持明院統・光厳天皇系を担いで京都に北朝を立て、室町幕府を開く

→ ここに「南朝(吉野) vs 北朝(京都室町)」の二重構造が成立=南北朝時代の開幕。

- 中国南北朝・北宋/南宋との比較

- 中国でも、

- 西晋滅亡→五胡十六国→北魏と東晋という南北朝

- 北宋滅亡(靖康の変)→金支配下の華北/高宗の南宋(華南)

→ 日本も同様に、 - 「正統性」を掲げる南朝(後醍醐)

- 「軍事・行政」を握る北朝+室町幕府(足利)

の二極構造に分裂していく。

- 中国でも、

価値転換ポイント

(従来価値 → 新しい本質価値への反転点)

- 「建武の新政=理想的な天皇親政」

→ 理念は高いが、- 現実の土地・武士の利害調整

- 行政処理能力

が伴わず、「天皇のための政治」になり過ぎたことで、むしろ多くの層にとっては「居心地の悪い政治」になった。

- 「足利尊氏=裏切り者・奸臣」

→ 一面的にはそうだが、- 武士の利害・慣習・感覚から見れば、「武士代表として当然の動きをした」側面が強い

→ 「誰を裏切ったか」という視点を、「誰の利益を代表したか」という軸でも見る必要がある。

- 武士の利害・慣習・感覚から見れば、「武士代表として当然の動きをした」側面が強い

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 奈良〜平安:律令国家・貴族政権・摂関政治・院政

- 鎌倉:武家政権と朝廷の二重権力/承久の乱/得宗専制/元寇

- 1333:鎌倉幕府滅亡(元弘の乱)

- 1333〜1336:建武の新政=天皇親政の試み

- 1336〜:尊氏が室町に幕府を開き、南北朝時代へ

【心理レイヤー】

- 後醍醐天皇:

- 中大兄皇子〜醍醐・村上の親政に憧れ、「本来の姿に戻したい」という強い理想主義

- 一方で、武士社会が前提となった時代構造への洞察が甘い

- 足利尊氏:

- 源氏正流意識・置き文による「宿命」感

- 躁うつ的な揺れの中で、最後は「武士の論理」に立つ

- 武士・御家人:

- 鎌倉を倒した誇りと、建武政権下での冷遇への怒り

- 「自分たちをちゃんと見てくれるリーダーは誰か?」という直感的判断で動く。

【社会レイヤー】

- 武家:

- 土地と軍功で評価されるべきだという価値観

- 鎌倉滅亡後も、生活の現場は変わらない

- 公家・旧体制:

- 再び政治の中心に返り咲けると期待するが、武士とのギャップを埋められない

- 朝廷:

- 持明院統/大覚寺統という血統闘争に加え、

- 「誰が武士を押さえられるか」という新たな課題。

【真理レイヤー】

- 理想だけでは国家は回らず、現場を担う層(この時代なら武士)の尊厳・利害を無視した改革は、短期で崩れる。

- 「正統性」だけでなく、「誰が実際に血を流したか」という事実が、社会の支持を左右する。

- 歴史は繰り返す:平氏・北条氏・後醍醐政権すべて、「自家・自勢力を優遇しすぎて反対連合を生む」という同じパターンで崩壊している。

【普遍性レイヤー】

- 中国南北朝・北宋/南宋など、「二つの正統が同時に存在する」構造は、政治的・心理的に社会を長く不安定化させる。

- 大義名分と現実利益が食い違ったとき、人々は最終的に「誰が自分の生活を守ってくれるか」で動く。

核心命題(4〜6点)

(本文が最終的に語っている本質の骨格)

- 建武の新政は、天皇親政という長年の夢を実現した瞬間だったが、その運営は天皇と貴族の視点に偏り、武士と土地という現実の基盤を軽視したため、あっという間に支持を失った。

- 後醍醐天皇が「すべての土地は天皇のもの」と言い放ち、武士に十分な恩賞を与えず、慣習を無視したことが、足利尊氏をはじめとする「武士代表」を反旗へと押し出した。

- 足利尊氏は、裏切り者であると同時に、源氏正流意識と置き文に背中を押された「天下を取る宿命を自ら背負った男」であり、武士の利害と感情を代弁したことで、室町幕府と北朝の正統性を確立した。

- 南北朝という二重構造は、中国の南北朝/北宋・南宋と同様、「正統性 vs 実効支配」の分裂を日本にもたらし、以後の日本政治に深い亀裂と複雑さを刻み込むことになった。

- 鎌倉幕府滅亡→建武の新政→室町幕府創設という一連の流れは、「武士が作った幕府を天皇が倒し、それを武士が倒す」という二重・三重の反転劇であり、誰が真に国を支えるべきかという問いを改めて突きつけた。

- 結局、「誰が正統か」以上に、「誰が現場(武士・庶民)の声を聞き、利害を調整できるか」が政権の寿命を決めるという、世界共通の原理がここでも働いていた。

引用・補強ノード

(本文に登場する偉人・理論・名言が果たした“役割”を抽出)

- 後醍醐天皇:建武の新政を主導し、天皇親政を志したが、武士社会の現実とのギャップゆえに短命政権となった理想主義者。

- 足利尊氏:倒幕の功臣でありながら建武政権を倒し、室町幕府を開いて南北朝時代を招いた「武士代表/裏切り者」両義性を持つ人物。

- 新田義貞・楠木正成・北畠顕家:後醍醐側の中核として尊氏と戦った武士たちであり、悲劇性と英雄性を帯びた存在。

- 北条時行:中先代の乱を起こし、北条再興を試みたが、かえって尊氏に鎌倉掌握の口実を与えた存在。

- 中国南北朝・北宋/南宋:日本の南北朝との比較を通じて、「二つの正統が併存する時代」の不安定性を補強する歴史例。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

鎌倉幕府滅亡後に誕生した建武の新政がなぜ短命に終わり、足利尊氏による室町幕府と南北朝時代を招いたのかを、「天皇親政の理念」と「武士社会の現実」のズレを軸に整理する。

文脈:

天皇中心国家構想の歴史(中大兄皇子〜天武〜醍醐〜後醍醐)/鎌倉幕府の崩壊と御家人構造の疲弊/建武の新政の政策と失敗/足利尊氏の自己認識と武士代表性/南北朝と中国南北朝の比較。

世界観:

理想に憧れて原点回帰を試みる運動は、歴史のいたるところに現れるが、時代が変わったあとに過去のモデルをそのまま復活させようとすると、高い確率で破綻する。建武の新政はその一例であり、権威だけではなく現場のリアリティに根ざした政治の必要性を教えている。

感情線:

鎌倉幕府崩壊のカタルシス

→ 後醍醐天皇の天皇親政への期待

→ 武士への冷遇・政治の停滞に対する失望と苛立ち

→ 足利尊氏の寝返りと新田義貞・楠木正成らの奮闘に揺さぶられ

→ 最後に、南北朝という「分裂した正統」の時代に突入する不安と複雑さ。

闘争軸:

- 天皇親政(後醍醐) vs 武士代表政権(足利尊氏)

- 理念(延喜・天暦の治への回帰) vs 現実(武士と土地の利害)

- 正統性(南朝) vs 実効支配(北朝+室町幕府)

- 過去モデルへの回帰願望 vs 新しい時代の構造への適応能力