上記の記事の続きだ。下の方の記事で、五代執権の時頼は、歴代執権最高と言われるほどの人物で、23歳の若さで亡くなった四代執権であった兄、経時ができなかったことを成し遂げ、兄の命と北条氏得宗家一門の基盤を守ったと書いた。そしてこの後、

- 北条長時(ながとき)

- 北条政村

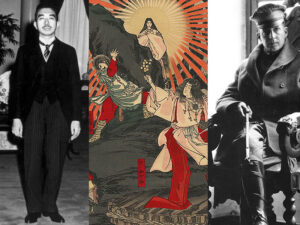

が、六代、七代執権を執り、八代執権の『北条時宗』の時代になる時、鎌倉幕府は最盛期を迎えると。今回がその北条時宗の話だ。長時たちは、この時宗が成長するまでの『中継ぎ』だった。1264年、長時が死去したことにより後任となった政村は、すでに60歳。そして五代執権の時頼が三浦氏を滅ぼし、北条氏得宗家の基盤を盤石にしてから20年。1268年にようやく時宗は18歳になり、満を持して執権の座に就いたのである。

だが、それでもまだまだ18歳だ。普通ならこんな青二才、どこの世界でもそうは通用しない。ここから多くの失敗を経て強くなり、一人前、そして一流になっていくわけだ。だが、この時宗という男、幸か不幸か、『蒙古襲来』という国家の危機を体験した男だ。それがその国の正月、そして執権になったのが3月と言われている。

蒙古襲来。つまり、フビライ・ハンがこの国を襲撃し、世界を統一しようとしていたのだ。

モンゴル帝国の重要人物

| 初代モンゴル帝国のハン | チンギス=ハン |

| 2代目 | オゴタイ=ハン |

| 4代目 | モンケ=ハン |

| モンケ=ハンの弟 | フラグ |

| 5代目 | フビライ=ハン |

初代モンゴル帝国のハン、チンギス=ハンが死んだ後も、彼の子孫たちは活躍し続けた。

オゴタイ=ハンが金を滅亡させ、首都をカラコルムに置き、さらなる拡大を目論む。バトゥをヨーロッパへと派遣。ポーランドやハンガリーなど東ヨーロッパまで広がった。

バトゥが『ワールシュタットの戦い』に勝利。

モンケ=ハンが大理国を征服。

フラグが西アジアのアッバース朝を征服。

朝鮮半島の高麗を服属させる。

そして、5代皇帝のフビライ=ハンの時代へと続いていく。

フビライ=ハンが大都に都を遷す。

フビライ=ハン、国号を『大元(元朝)』と改称。これによって政治中心はモンゴルから中国に移り変わる。

南宋を滅ぼし、中国全土の統一を成し遂げる。

まさにフビライ=ハン、国号を『大元(元朝)』と改称する手前の1268年に、中国全土を統一する直前に、彼らはこの国に来ていたのだ。だが、時宗が執権に就いた後に来たならわかるが、順番が逆だった。『蒙古襲来があってから執権に就いた』のだ。これは一体何を意味するのか。北条時宗というたった18歳の青年に、この国家の危機を乗り越えるだけのリーダーとしての器があると判断したのか。

では、この時代までのヨーロッパの覇権の推移を見てみよう。

ヨーロッパの覇権の推移

紀元前7世紀の前半~紀元前609年。オリエントの統一王朝を成し遂げるが、アッシュル・バニパルの残虐性のせいで帝国が破綻する。

紀元前525年~紀元前330年。キュロス、カンビュセス2世、ダレイオス1世また統一し直し、インド北西部からギリシャの北東にまで勢力を伸ばす。

紀元前330~紀元前148年。フィリッポス2世がギリシャを、アレクサンドロスがペルシャを制圧。

紀元前27年~1453年5月29日(完全な崩壊)。カエサルが攻め、アウグストゥスが守る形で『ローマ帝国』が成立。

1200~1300年。チンギス・ハンが大モンゴルの皇帝となり、5代目フビライ・ハンの時にはアレクサンドロスよりも領土を拡大。

モンゴル帝国というのは、ローマ帝国よりも勢いがあり、史上最も『世界統一』に近づいた帝国だと言われている。そんな帝国をたった18歳の、しかも執権としての経験がゼロに等しい時宗に任せるのは何事なのか。きっと多くの人がそう考えることだろう。

しかし、これにはやはり戦略があったようだ。六代、七代が『中継ぎ』だったのは、彼らが『北条氏得宗家』ではなかったからだ。長時の家系、赤橋流は義宗、久時、守時といずれも昇進が早く、引付を経由することなく評定衆に選出されており、家格の高さは北条氏の中でも得宗に次ぐものであった。しかし、長時も政村も、北条氏の嫡流ではなかった。つまり、『純血の北条氏』ではなかったのだ。

蒙古襲来があったとき、国書にあった『兵をもちふる』という言葉を威嚇と受け取った朝廷は、臨戦態勢に入り、九州方面の兵日を整えた。そして、このタイミングで北条氏嫡流である『純血の北条氏』、北条時宗(18歳)を執権に据え、御家人の統制を強化しようと考えたのだ。

執権がついに『純血の北条氏』になったぞ!

よーし、最強の時代が戻った!やってやろうじゃないか!

こうして人々を精神的に鼓舞し、支えるための戦略だったのである。かつて弥生時代、この国がまだ『倭(わ)』と呼ばれていた時、『巫女(シャーマン)』の地位が高まり、豊作を祈る祭礼が重要視され、卑弥呼が30ほどの諸国の連合体の長にたてられ、当時倭で起こっていた騒乱を、呪術を用いておさめたと記述されている。

卑弥呼は240~249年頃に死んだとされていて、その後『男子の王』が立てられたが、国内がそれでは納得しなかった。そこで卑弥呼の親族だった13歳の『壱与(いよ)』を女王にすると、国が治まったという。これが群集心理だ。つまりその時の人々も、

おい、また巫女様が女王になったらしいぞ!

よーし、それなら納得だ!巫女様が言うんだからな!

と考えた。彼らは心底で信仰、尊敬、恐怖している存在を神輿にかつぐと、潜在能力が引きあがるか、得体の知れない安心感を得られ、とにかく精神面が強化されるのである。

マキャベリ、韓非子、ナポレオンといった人物は似た発想をしている。

韓非子

韓非子民衆が思慮深く考えられるわけがないだろう。できたとしても常にはできない。

マキャベリ

マキャベリ民衆(ポポロ)というのはそういうものだ。表面上の利益に幻惑されて、自分たちの破滅につながることさえ、望むんだからな。

ナポレオン

ナポレオン全くその通りだ。人間を動かす二つのてこは、恐怖と利益である。

群集心理をいかに理解しているかどうかが、国家の舵取りをする立場にいる人間に求められるのだ。また、時宗は決して一人でその座に立つわけではなかった。それまで築いてきた、確固たる土台と基礎があるのだ。例えば先代である政村も、辞任後も連署を務めて蒙古襲来の対処にあたり、一門の宿老として嫡流の得宗家を支えた。

執権政治

| 将軍 |

| 執権 | 連署 | 評定衆 |

| 政所 | 一般政務と財務 |

| 侍所 | 御家人の統率や軍事、警察 |

| 寒中所 | 訴訟・裁判を処理 |

この時の将軍は天皇家の『宗孝新皇』だが、この時はすでに、『天皇の権力、幕府の支配』という大きな力が出来上がっていて、執権の座に就くということは、ほぼこの国のトップに等しかった。

そして、連署である政村は、その豊富な経験を生かし、執権の時宗をバックアップしたのだ。

政村

政村大丈夫です時宗殿!私が支えて進ぜよう!

時宗

時宗頼んだ!やってみよう!

更にそのあと、国内の危険因子、不穏分子を一掃するべく、『反鎌倉派』の名越時章(ときあき)とその弟を誅殺し、時宗の執権に文句があった北条時輔も殺し、余計な内乱が起きないように前始末をした。

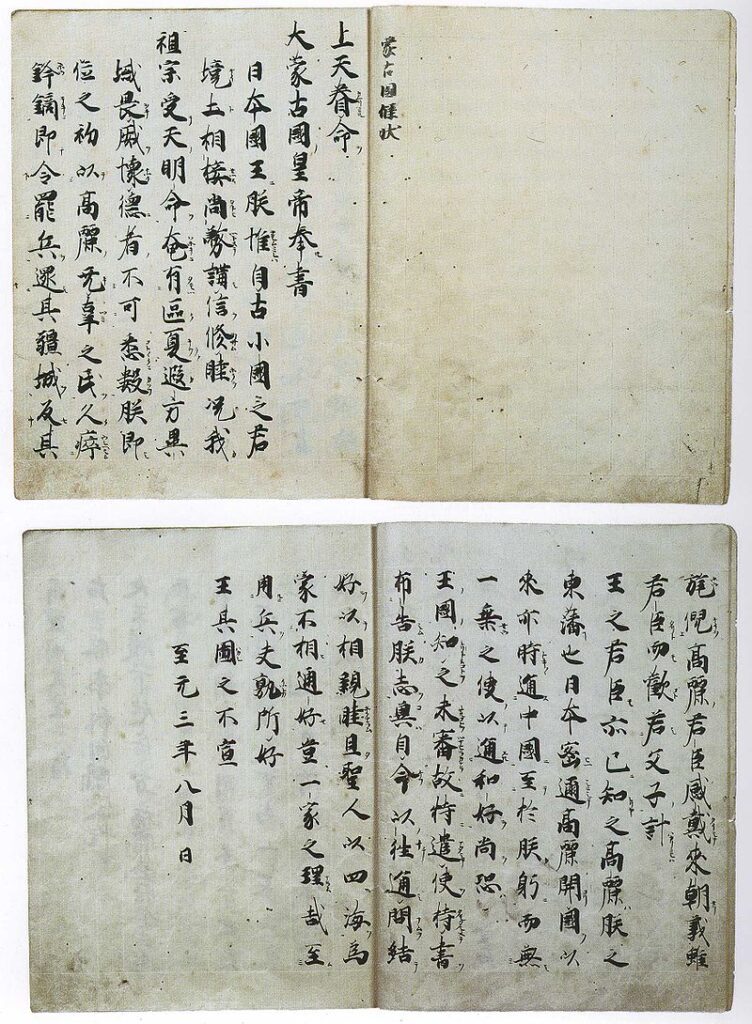

フビライ・ハンは初代皇帝のチンギス・ハン同様、味方には優しく、敵になったものには容赦ない対応で臨む人間だった。この時、彼らは使者を送って貢物を要求し、外交関係を結ぶことを求めた。しかし、『兵をもちふる』という字に敵対心を持ち、この国書を退け、使者を斬ってしまう。すると彼らはこの国を敵国と定め、日本とモンゴル帝国は戦争状態に突入するのである。

1度目の日本遠征(文永の役)。

2度目の日本遠征(弘安の役)。

このように、元寇(蒙古襲来)は二度あった。

元寇(げんこう)

日本の鎌倉時代中期に、当時モンゴル高原及び中国大陸を中心領域として東アジアと北アジアを支配していたモンゴル帝国(元朝)およびその属国である高麗によって2度にわたり行われた対日本侵攻の呼称。1度目を文永の役、2度目を弘安の役という。蒙古襲来とも。

一度目の『文永の役』では、3万を超える蒙古軍が対馬を襲い博多に上陸。彼らの集団戦法は、日本人がやってきた一騎打ちの戦い方とは違うし、新兵器に苦戦を強いられるが、日本軍はしぶとかった。そこに暴風雨などの天災が重なり、敵が撤退して危機を脱する。

『蒙古襲来絵詞』前巻・絵5・第17紙]

だが、1274年に中国の南宋を滅ぼし、中国全土の統一を成し遂げたモンゴルは、国号を『元』と改め、もう一度日本へ襲来したのだ。この『弘安の役』では、なんと10万を超える兵士(14万人とも)が、3500艘を超える大船団とともにやってきて、あわや日本と元は、全面戦争に突入しかけていた。

だが、なんとこの時も『風が舟を破る』ほどの暴風雨が来て、蒙古軍は逃げ帰ったという。以来、この『元寇』の話は、

この時、日本に『神風』が吹き、元軍は日本を侵略することができなかった。

と語り継がれるが、実際には大風が戦局に影響を与えたわけではなく、これは国民の国防意識を高めるために創作されたものだったという。しかし、

- 暴風雨があった

- 西国の御家人たちが奮闘した

- 時宗が剛腕でこの国をまとめあげた

ということは確かで、これによって北条家は最盛期を迎え、外圧という国難を乗り切ったことでこの国は一つにまとまり、北条氏得宗家は圧倒的な力を得た。

日本と宋は長い間有効な関係があったため、蒙古壊滅後に捕らえられた蒙古軍で、蒙古兵と高麗兵は首を斬られたが、唐人(元南宋の兵)だけは許されたという。

ただ、この暴風雨、二度目は可能性があるが、一度目の襲来の時には台風があった可能性は時期的に低いと言われている。最初は威嚇だったが、『二度の神風』という印象を使った方が国民の民族意識も士気も高まる。このような事情が少なからずあったことは考慮すべきである。

また、実は元軍は同じころ、北海道の樺太(からふと、サハリン)に押し寄せ、アイヌ人と交戦している。更に、琉球にも来て多数の島民をさらったという。つまり、

- 北海道

- 九州

- 沖縄

の3地点に元軍は攻めてきていたのだ。しかし、チンギス・ハンの記事に書いたように、大きくなりすぎて反乱もあり、国力が衰退していた。そういう事情も手伝って、彼らはフビライ・ハンの時代以上にその領土を拡大することはできなかった。

とにかくこうして日本はその領土を守った。後で分かることだが、

- モンゴル(元寇)

- ロシア(日露戦争)

この二つの脅威から身を守れた理由には、『敵国内で反乱・内乱があった』という、内部からの切り崩し、弱体化による『ラッキー』があった。また、日本が第二次世界大戦後に敗戦国なのにかつてのヴァイマル共和国(ドイツ)のような目に遭わなかったのは、

- 米ソ冷戦の影響で日本をアメリカの仲間にしたかった

- 第三世界(東南アジア、アフリカ等)の独立を止められなかった

という2つの大きな条件があったからであり、これもかなり第三者的に、語弊を恐れず言えば『ラッキー』だった。基地があるとか、そういうことがあるからこれ以上は言えないが、しかし、戦後の復興も『東洋の奇跡』と言われたように、確かにこの国には『神風』という『神がかり的な奇跡』が起こってもおかしくはないという気運が漂っている国である。

だが、問題はあった。この元寇はあくまでも『防衛戦』、つまりただ領土を守るだけであり、彼らを追い払ったところで彼らの領地や財源を得られるわけではなく、ただただ命をすり減らしながらこの国を死守しただけ。つまり、戦った御家人たちには十分な恩賞も与えられないし、むしろこの時代の相続方法が親の所領(持っていた領土)を子が分割する『分割相続』だったため、所領は徐々に小さくなり、御家人たちは窮屈な思いをするようになった。

例えば、フランク国に多大なる貢献をし、800年のクリスマス、カール大帝はローマ教皇レオ3世より、継承者不在だった西ローマ帝国の帝冠を授与された(カールの戴冠)。これによってカール大帝率いるフランク王国は、新しい西ローマ帝国として公認された。彼の時代に、キリスト教の価値観とゲルマンの文化が融合し、西ヨーロッパ世界の原型が完成した。

だが、そのカール大帝が死ぬと、フランク王国での相続争いによって、

- 東フランク王国

- 西フランク王国

- イタリア

の3つに領土が分けられた。それがその後の、『フランス、イタリア、ドイツ』の原型となる。そして西フランク王国は、987年カペー朝が成立し、『フランス王国』となった。イタリアでは小王国や都市の分裂状態が続き、東フランクでは、国王のオットー1世が戦功を挙げ、962年にローマ教皇よりローマ帝国の帝冠を授けられた。一つの解釈では、これが1806年まで続く『神聖ローマ帝国』の始まりである。

強大な力や大きな力が、その『力の分割・分散』によって徐々に力を失い、新たな時代が始まる。こういうことは世界の例にもあったことだった。蒙古襲来がまた来ないとも限らない中、彼ら御家人たちの不満は高まり、そこに荘園を侵略する悪党が横行するトラブルが重なる。九死に一生を得た日本は、一難去ってまた一難。時宗が作った北条氏得宗家の勢いは、一時的なものになる不穏な空気がはびこっていた。

関連記事

論点構造タグ

(記事が扱うテーマ・思想軸・批判軸を抽出)

- 北条得宗家の「純血執権」=北条時宗の登場と、得宗体制の象徴化

- フビライ・ハン率いるモンゴル帝国/元朝の世界戦略と、その一環としての「日本遠征」

- 蒙古襲来(文永の役・弘安の役)に対して、日本が「なぜ負けなかったのか」という構造的理由

- 「純血の北条」タイミングで据えることで、群集心理を操作し御家人の士気を底上げする政治演出

- 卑弥呼・壱与の時代から続く「精神的象徴を神輿に担いで、群衆をまとめる」日本型の権力運用

- 韓非子・マキャベリ・ナポレオンに通じる「民衆は思慮深くない/恐怖と利益で動く」という冷徹な群集心理観

- 元寇において「神風」神話が強調される一方、実際には:

- 元側の内紛・過伸張

- 日本側の防衛体制

- 自然条件

が重なった「構造的ラッキー」であったという視点

- 「防衛戦の問題」:勝っても新たな土地や財源は増えず、御家人には恩賞が与えにくいという鎌倉幕府の構造的ジレンマ

- 分割相続・所領の細分化・悪党の横行・御家人不満の高まりという、元寇後の不穏な空気

- 日露戦争・第二次世界大戦後の日本と比較される、「外圧+内紛+大国事情」で生き延びる日本という歴史パターン。

問題提起(一次命題)

(本文冒頭〜導入部で提示された“問い”を圧縮)

フビライ・ハン率いるモンゴル帝国という、当時ほぼ「世界最強」の巨大帝国が攻めてきたとき、なぜ日本はこれを追い払い、領土を守ることができたのか。

因果構造(事実 → 本質)

(本文内の因果関係・構造変換・本質抽出)

- 執権交代のタイミングと「純血の北条」の意味

- 五代執権:時頼が三浦氏を滅ぼし、得宗家の土台を固める

- 六・七代執権(長時・政村)は「中継ぎ」的存在(家格は高いが得宗嫡流ではない)

- 1268年:蒙古国書到来/朝廷・幕府が臨戦態勢へ

- 同年、18歳の北条時宗(得宗嫡流)が八代執権に就任

→ 「国難にあえて若き純血得宗を据える」ことで、御家人の心理的統合を図る政治演出。

- 群集心理の起動:卑弥呼→壱与→時宗のライン

- 古代:卑弥呼の死後、男子王では収まらず、再び巫女的壱与を女王にすると騒乱が収まる

- 民衆は、「自分たちが畏敬している象徴」がトップに立つと安心する

- 韓非子:民衆は常に思慮深くはない

- マキャベリ:民衆は表面的利益に惑わされる

- ナポレオン:人間を動かすテコは恐怖と利益

→ 「得宗嫡流=頼朝の正統な後継者」というイメージが、御家人を精神的に鼓舞し、“この指標を守るためなら戦う”という集団心理を生む。

- モンゴル帝国の膨張と内在的限界

- チンギス→オゴタイ→モンケ→フラグ→フビライと拡大

- 1234:金を滅ぼす/1258:アッバース朝征服/1259:高麗服属

- 1271:元朝成立/1276:南宋滅亡=中国全土統一

→ 領土はアレクサンドロスを超える巨大帝国だが、- 統治圧力

- 多民族・広範囲支配

- 他戦線(中東・ユーラシア各地)

による疲労と内紛を抱えていた。

- 元寇(文永の役・弘安の役)の実像

- 1274 文永の役:

- 3万超の蒙古軍が対馬→博多上陸

- 集団戦法・てつはうなど新兵器で日本側は苦戦

- 日本側も粘り強く抗戦+暴風雨で撤退

- 台風シーズンとずれ、神風伝説ほど「風頼み」ではない

- 1281 弘安の役:

- 約14万とも言われる大軍・3500艘の大船団

- 日本側は防塁構築・備えあり

- 暴風雨で大被害+元側の補給・統制難

→ 「神風だけで勝った」のではなく、 - 防衛準備

- 武士の奮戦

- 元側の内在的限界(長期遠征・多戦線)

が組み合わさった「複合的かつ運もいい勝利」。

- 1274 文永の役:

- 神風神話とナラティブ操作

- 「二度の神風」物語=国防意識・民族意識を高めるための後世の物語化

- 実際には、

- 文永の役の台風可能性は低い

- しかし弘安の役では自然要因も大きい

→ 「風だけで勝った」わけではないが、ナラティブとしては**“神に守られた国”**という自己イメージを強化。

- 防衛戦のジレンマと御家人不満

- 元寇は「領土を守る戦い」=勝っても領地・財源は増えない

- 御家人への恩賞は薄く、むしろ戦費・防塁建設で負担増

- 同時に、鎌倉期の相続は「分割相続」で所領が代を重ねるごとに細分化

→ 「命を賭けたのに土地は増えず、むしろ減る」という矛盾が御家人の不満を増幅。

- 悪党の横行と「一難去ってまた一難」

- 荘園侵略・年貢横領などを行う「悪党」が増える

- 蒙古襲来の脅威が去っても、

- 御家人の生活苦

- 悪党の台頭

- 北条得宗家への不信

→ 外圧を跳ねのけたことで短期的には求心力を得たが、内部問題は構造的に悪化していく前兆。

- 比較事例:日露戦争・第二次大戦後の「ラッキー」

- 日露戦争:ロシア側の内部矛盾・革命の前夜

- 戦後日本:冷戦構造の中で「反共の壁」としてアメリカに重用される

→ 元寇と同様、「外側の大国の事情」が日本の存続に有利に働いたケースとして比較。

価値転換ポイント

(従来価値 → 新しい本質価値への反転点)

- 「日本は神風のおかげで元寇に勝った」

→ 実際には、- 準備された防衛体制

- 武士の粘戦

- 元側の戦略的過伸張・内紛

- そして自然条件

→ が絡み合った結果であり、「神風」はナラティブの一部に過ぎない。

- 「18歳の若者に国難を任せた無謀な鎌倉」

→ 実態は、- 得宗嫡流という“象徴”を前面に出しつつ

- 宿老(政村ら)が連署としてバックアップし

- 事前に反対派(名越・時輔)を粛清しておくという綿密な布陣

→ 若さはリスクではなく、「象徴性」として利用された。

- 「元寇勝利=鎌倉幕府の無敵期」

→ むしろ、- 恩賞不足

- 所領細分化

- 悪党増加

→ によって、北条得宗家の全盛期は同時に「内側から崩れ始める起点」でもあった。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 北条時頼→長時→政村→時宗と続く得宗家執権政治

- 1268 蒙古国書/時宗18歳で執権就任

- 1274 文永の役/1281 弘安の役:元寇二度の襲来

- 元寇後:恩賞問題・分割相続・悪党横行・御家人不満の増大

【心理レイヤー】

- 御家人:

- 「得宗嫡流が前に立つなら、命を懸ける価値がある」という感覚

- 一方で、戦後の「報われなさ」によるフラストレーション

- 時宗:

- 若さゆえの勢い+得宗家の血統による自負

- 実務は宿老に任せつつ、象徴として前線に立つ覚悟

- 朝廷側:

- 元寇で「幕府無しには国は守れない」ことを突きつけられる屈辱と諦め

- モンゴル側:

- 世界制覇の勢いと、多戦線での疲労・統治困難のギャップ。

【社会レイヤー】

- 武士社会:

- 戦によってのみ自己証明されるが、その報酬が構造的に薄い

- 封建制+分割相続による土地の細切れ化

- 農民:

- 戦国期ほどではないが、悪党・年貢負担などの圧力を受け始める

- 権力構造:

- 「幕府支配+天皇権威」の二重構造は維持されつつ、

- 実効支配は北条得宗家に集中。

【真理レイヤー】

- 国家の生存は、「強さ」だけでなく「相手の弱さ・内部事情」によっても左右される。

- 神話はしばしば、複雑な構造と偶然を「一つの奇跡」に畳み込んで語りなおす。

- 外圧による団結は、短期的な求心力を生むが、その後の「配分と不満処理」ができなければ長期安定には繋がらない。

【普遍性レイヤー】

- モンゴル帝国の限界/ローマ帝国の分割/フランク王国の分裂など、「巨大帝国は内部から割れていく」パターン

- 日露戦争・戦後日本の「ラッキーな構造条件」との比較は、「歴史の勝者は必ずしも“実力だけ”ではない」ことを示す。

核心命題(4〜6点)

(本文が最終的に語っている本質の骨格)

- 日本が元寇をしのげたのは、神風だけでも、武士の勇猛さだけでもなく、「得宗家の政治演出」「準備された防衛体制」「元側の内部事情」「自然条件」が重なった結果であり、そのうちのかなりの部分は構造的な“ラッキー”だった。

- 北条時宗を純血の得宗として前面に押し出すことは、若さゆえのリスクではなく、卑弥呼や壱与の例にも通じる「精神的象徴を神輿にかつぐ」日本的群集心理の操作であり、それゆえ御家人の士気を爆発的に高める効果があった。

- 元寇は、日本にとっては国難であると同時に、「幕府無しには日本は守れない」という現実を突きつけた事件であり、その後の日本の政治構造(武家政権中心)の正当性を強化した。

- 一方で、防衛戦であったために戦利品や新領土が得られず、分割相続によって御家人の所領は細分化するばかりで、恩賞の不足が御家人の不満と悪党の横行を招き、北条得宗家の最盛期は同時にその終わりの芽を内包していた。

- 歴史を俯瞰すると、日本がモンゴルやロシア、そして戦後処理でも「最悪の事態を回避してきた」背景には、外部大国の事情と、ギリギリでそれを捉えた国内政治の組み合わせがあり、「神風」や「奇跡」という言葉の裏には、冷静な構造分析が存在する。

- 元寇後の鎌倉社会に漂う「一難去ってまた一難」の空気は、外からの脅威をはねのけるだけでは国家は安定せず、「内部の配分・不満の処理」ができない限り、どんな“奇跡の防衛戦”も一時しのぎにしかならないことを示している。

引用・補強ノード

(本文に登場する偉人・理論・名言が果たした“役割”を抽出)

- 北条時宗:

- 若くして純血得宗として執権となり、元寇という国難の象徴的リーダーを務めた人物。

- 北条政村・長時:

- 中継ぎ執権・連署として、得宗家を支えつつ蒙古襲来対策にも関与した宿老。

- フビライ・ハン:

- 元朝を開き、中国全土を統一しつつ日本遠征も命じた巨大帝国の頂点。

- 卑弥呼・壱与:

- 精神的象徴として群集心理を束ねた古代女王としての比較軸。

- 韓非子・マキャベリ・ナポレオン:

- 民衆や人間の行動原理(恐怖・利益・表面的利益への弱さ)を鋭く言語化した思想家・統治者。

- カール大帝・フランク王国:

- 強大な国が分割相続で割れていく例としての比較材料。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

鎌倉中期、北条時宗の時代に起きた元寇(二度の蒙古襲来)を通じて、日本が巨大帝国モンゴルをどうしのぎ、なぜ撃退できたのかを、軍事・政治・心理・国際構造のレベルで解きほぐす。

文脈:

北条得宗家の権力基盤/承久の乱後の全国支配/モンゴル帝国の拡大と限界/神風神話の生成/防衛戦の恩賞問題と御家人不満/その後の鎌倉幕府の動揺への伏線。

世界観:

歴史上の「奇跡」は、超自然的な一発芸ではなく、構造・人間心理・偶然が交差した地点に生じる。元寇も、神風だけで守られたのではなく、日本側の準備とモンゴル側の事情、そして政治が上手く「象徴と群衆」を扱った結果としての、ギリギリの生存戦略だった。

感情線:

モンゴル帝国の世界征服ラッシュへの圧力と恐怖

→ 18歳の時宗に国難の舵取りを託す不安と、それでも「純血得宗なら」という期待

→ 文永・弘安の戦での武士たちの奮戦と安堵

→ 戦後、恩賞が薄く、所領が減っていく御家人のやるせなさと、「神風の影で静かに進む崩壊の予感」。

闘争軸:

- モンゴル帝国の外圧 vs 北条得宗家・鎌倉幕府の求心力

- 神話(神風) vs 構造(軍事準備・国際情勢・内部事情)

- 象徴としての若いリーダー(時宗) vs 実務を担う宿老(政村ら)

- 外敵を倒す力 vs 内部を安定させる力