上記の記事の続きだ。さて、下記の記事に書いたようにヤマト政権は5世紀後半から6世紀頃にかけて勢力を伸ばした可能性が高い。その頃に、馬術だけではなく、朝鮮半島からの『渡来人』によって、大陸の技術や文化も取り入れた。

- 鉄器や硬質の土器でる須恵器の制作

- 機織りや金属工芸などの技術

- 漢字や儒教などの学術

ヤマト政権は渡来人をグループ化して組織化し、日本の技術を進化させたようだ。

それから400、500年。894年に唐が衰退し、遣唐使が中止されると、日本独自の文化発展が行われる。冒頭の記事に、

実際にこの遣唐使を中止したのは、道真の提案が発端だった。宇多天皇はそれを受諾し、唐への派遣を中止。そして実際にその13年後には唐が滅亡し、以来、その後の『宋』とも特にやり取りすることはせず、ここから日本が『中国離れ』をし、独自のルートを進んでいくようになる。

と書いたが、菅原道真の時代に遣唐使が中止され、日本は独自のルートを進むようになる。

それは例えば、下記の記事に書いたようなこともである。日本は、

- 儒教

- 仏教

- 神道

- アニミズム

- 御霊信仰

と、様々な『神仏習合』の発想があり、厳しく言えば『まとまりがない』。

アニミズム

生物・無機物を問わないすべてのものの中に霊魂、 もしくは霊が宿っているという考え方。例えば、風の神、水の神等。

神仏習合

日本土着の神祇信仰(神道)と仏教信仰(日本の仏教)が融合し一つの信仰体系として再構成(習合)された宗教現象。神仏混淆(しんぶつこんこう)ともいう。

現在でも人は結婚式をキリスト教式で行い、葬式は仏教にし、位牌を仏壇に供える道教のやり方を取り入れ、儒教思想を軸にした政治や経営が行われ、何かと『お参り』と称して神社に何らかの祈願をしに行く。これは神道の考え方だ。携帯電話の『ガラケー』だけじゃなく、陸の孤島現象の『ガラパゴス化』は、こうして中国、つまり大陸との通信、交流を途絶えたことで加速していくのである。

もちろんそれは日本だけではない。

- メソポタミア文明

- エジプト文明

- メソアメリカ文明

といった地域では、独特の文化が生まれた。

メソポタミア文明で生まれた文化

- 1週7日制

- 60進法

- 楔形文字

- 太陰暦

- ハンムラビ法典

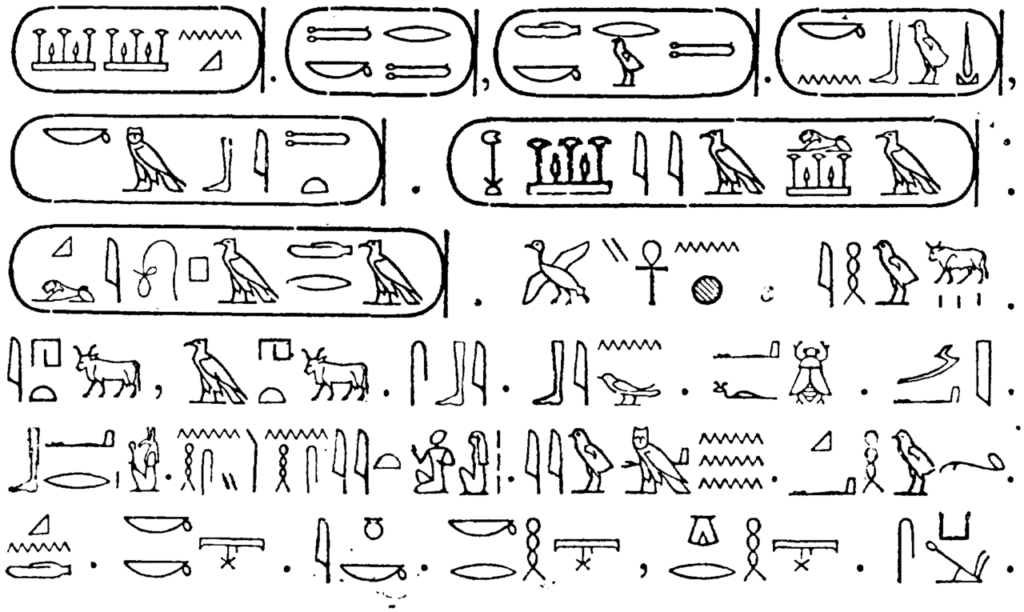

エジプト文明で生まれた文化

- 天文学

- 象形文字のヒエログリフ

- 太陽暦

- 死生観

- 医術

- 美術

- 建築

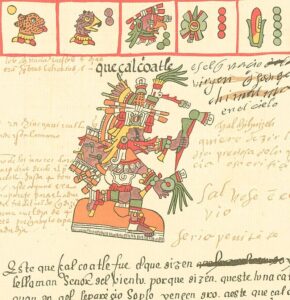

メソアメリカ文明が繁栄した地域で興った文明

- 定住農村村落の成立(紀元前2000年以後)

- オルメカ文明(メキシコ湾岸;紀元前1250頃-紀元前後)

- テオティワカン文明(メキシコ中央高原;紀元前後-7世紀頃)

- マヤ文明(メキシコ南東部、ユカタン半島、グアテマラなど;紀元前3世紀-16世紀)

- トルテカ文明(メキシコ中央高原;7世紀頃-12世紀頃)

- サポテカ文明(メキシコ・オアハカ地方;紀元前10世紀-16世紀)

- ミシュテカ文明(メキシコ・オアハカ地方;)

- タラスカ王国(メキシコ西部地域、ミチョアカン州など)

- アステカ帝国(メキシコ中央高原;15世紀前半-1521年)

メソアメリカ(Mesoamerica)

メキシコおよび中央アメリカ北西部とほぼ重複する地域において、共通的な特徴をもった農耕民文化ないし様々な高度文明(マヤ、テオティワカン、アステカなど)が繁栄した文化領域を指し、パウル・キルヒホフの文化要素の分布研究により定義された。

アンデス文明

1532年のスペイン人によるインカ帝国征服以前に、現在の南米大陸、ペルーを中心とする太平洋沿岸地帯およびペルーからボリビアへつながるアンデス中央高地に存在した文明。

かつてこの世界にあった様々な文化や文明は、『陸の孤島化』していたからこそ独自のルートを歩いた。今、世界を見渡しても、『世界遺産』として遺されている様々な歴史的建造物の形やそこに秘められた考え方は、すべて異なっているのである。

だが、日本とこれらの文化の違いは、『日本が滅亡した国ではない』ということだ。前述した三つの文明は、すべて遠い昔に滅んでいる。一番近いマヤ、アステカ文明などのメソアメリカ文明も、500年前の大航海時代にスペイン人によって滅ぼされた。

例えば、『日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか』にはこうある。

日本が二千年以上国家を営んできたことは世界史の奇蹟に違いない。その歴史がいかに長いかは、他の国と比較するとわかりやすい。日本に次いで長い歴史を持つ国はデンマークである。デンマークは建国から千数十年が経過したが、それでも日本の半分以下である。第三位は英国で千年にも満たない。中国に至ってはまだ六十年程度の歴史しかない。ロシアはソ連邦崩壊でできた新しい国である。

この本の著者によると、最も長く国家を営んできた国のランキングはこうなる。

- 1位:日本

- 2位:デンマーク

- 3位:イギリス

しかし、『中国三千年の歴史』の話を真剣にする中国人もいるし、『国がいつからできたか』という考え方は、人によって意見が分かれそうなところである。だが確かに、『倭国』や『大日本帝国』という名称時代もあったこの日本は、一度も『他国に侵略されて滅亡した』ということはない。

大日本帝国

天皇が統治する国という意味で「皇国」、「スメラミクニ」(皇御国)が使われていた。これらは政治や思想、主義、規模等に基づく「Empire」(帝国)とは本来一線を画していたが、幕末以降に欧米列強の影響を受け、日本側も”Empire”の訳語としての「帝国」を意識するようになった。

例えば、マヤの遺跡やマチュピチュ等のアンデスの遺跡には人はもう住んでいないが、この国には人が住んでいる。確かに『平安京』などの城には人は住んでいないが、寺や神社は今でも人が管理していて、古からの文化は絶やされたわけではない。

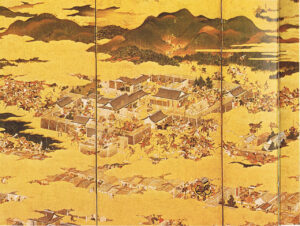

さて、そんな独自のルートを進んだ日本は、藤原氏の栄光とともに『貴族文化』を生み出すようになる。ガラパゴス化現象を良く表現した『国風文化』である。日本の風土に合った独自の文化が育ったのだ。

国風文化

- 寝殿造りと呼ばれる日本風の建物

- 束帯(そくたい)(男性の衣服)

- 十二単(じゅうにひとえ)(女性の衣服)

- 和歌

- かな文字

こういった優雅な文化が作られていった。下記の記事に、420年に中国の『宋(そう)』に『東晋』が滅ぼされ、中国は南北に分裂する『南北朝時代』に突入することについて書いた。

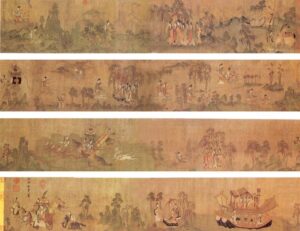

この南にあった南朝だが、北朝に広まった仏教文化とは違って『貴族文化』という優美な文化が栄えた。その理由の一つは、長江流域にあった豊かな稲作だったという。つまり、北朝よりも生産力があった。そうした事実が手伝って、南朝の人々は豊かな暮らしをしていたのである。

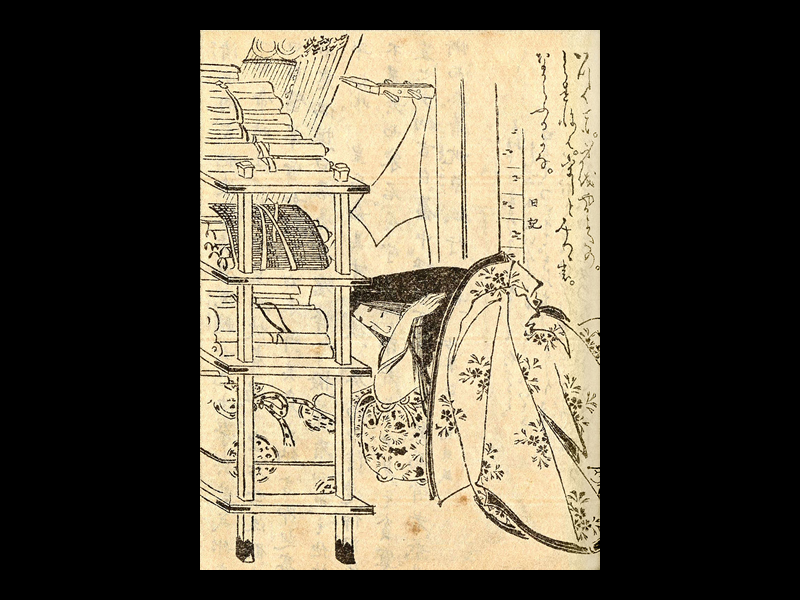

女史箴図

南朝の宮廷生活の様子を伝える絵画。

このように、貧しく、追い詰められると仏教のような『救済』に目が行くようになり、豊かになり、楽しい人生が送られると人々はより人生が豊かになるように『快楽』を求める。それは、かつて人間が『水』を求めて大河のほとりで文明を作った、紀元前5000年頃から変わらない習性だった。

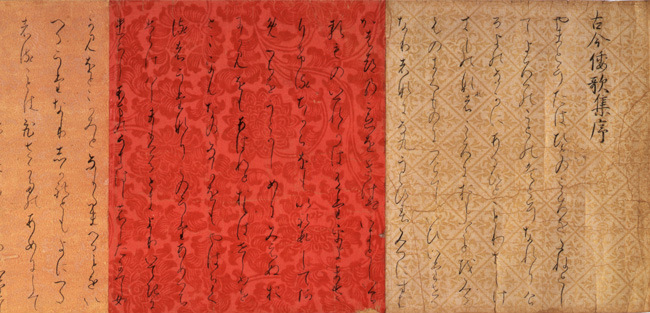

さて、そんな流れで生まれた国風文化で、日本は『漢字』以外の文字を見出すようになる。それが『かな文字』である。それまでは、日本語を表記する際は日本語の音に漢字を当てはめる『借字(しゃくじ)』という方法をとっていて、『万葉仮名(まんようがな)』と呼ばれ、『万葉集』などはこれで記された。

その後、この万葉仮名の一部を使用して、字形を簡略化し、すばやく書くために崩して文字を通しながら『かな文字』が生み出されたのである。そのかな文字が初めて公文書として使用されたのが、905年の『古今和歌集』だった。

その後、

- 土佐日記(紀貫之ら)

- 竹取物語(不明)

- 枕草子(清少納言)

- 源氏物語(紫式部)

とかな文字が使われ、この時代に豊かな文章表現が誕生した。

竹取物語

『源氏物語』に「物語の出で来はじめの祖(おや)なる竹取の翁」とあるように、日本最古の物語といわれる。『かぐや姫』としても有名である。

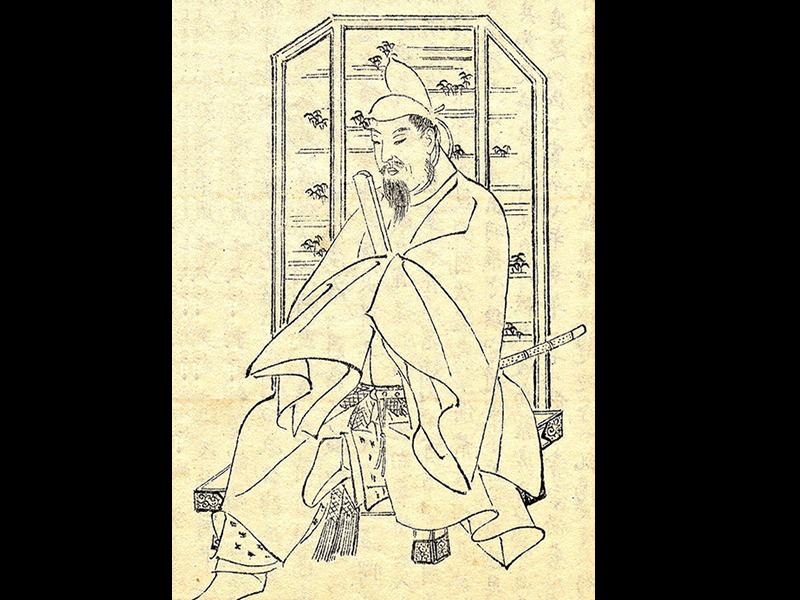

紫式部の『源氏物語』について、『ビジュアル版 日本史1000人 上巻 -古代国家の誕生から秀吉の天下統一まで』にはこうある

日本文学の最高峰として君臨し、世界最古といわれる長編小説としても有名である。光源氏を中心とした人々の愛の遍歴を通じ、人間が純粋に生きることの哀しみと美しさを、雅やかな文体と豊かな想像力で描き上げたのである。

この光源氏とは、冒頭の記事で書いた『平等院鳳凰堂』に関係がある。記事に、鳳凰堂の元は藤原道長の別荘『宇治殿』で、それを寺に改め、浄土宗の中心として阿弥陀如来を本尊として、極楽浄土を表現した建物だと記載した。

しかし実際には、この光源氏のモデルともいわれる左大臣で嵯峨源氏の源融(みなもとのとおる)が営んだ別荘だったものが宇多天皇に渡り、天皇の孫である源重信(しげのぶ)を経て、998年に摂政藤原道長の別荘『宇治殿』となり、それが頼通の手で『平等院鳳凰堂』となったのである。

源融が死去したのは895年だから、このすぐ後の905年にかな文字で『古今和歌集』が出て、そして100年ほど経った後、紫式部が息をする時代になる。彼女の本名や生没年は不詳だ。ただ、活躍した年代はわかっている。偶然にもその源融の別荘が『宇治殿』となった998年、彼女は20歳ほど年上だった藤原宣孝(のぶたか)と結婚した。

彼女と宣孝は、子が生まれた後に冷たい関係となった。しかし、それでも宣孝が死ぬと寂しくなり、その穴埋めをするために筆を取っているうちに、この『源氏物語』が生まれたとも言われている。

上記の記事で、藤原道長の娘のうち三人が天皇の妻、つまり皇后となったと書いたが、文才が認められた紫式部は、そのうち彰子(しょうし)の女房として、道長に取り立てられた。

女房

平安時代から江戸時代頃までの貴族社会において、朝廷や貴顕の人々に仕えた奥向きの女性使用人。女房の名称は、仕える宮廷や貴族の邸宅で彼女らにあてがわれた専用の部屋に由来する。

| 長女 | 彰子(しょうし) | 一条天皇に入内 |

| 次女 | 妍子(けんし) | 三条天皇に入内 |

| 三女 | 威子(いし) | 後一条天皇に入内 |

彰子の女房は40人いたと言われているが、その中には藤原道隆の娘の藤原定子(ていし)に仕えた『清少納言』の存在もあった。彼女らは直接交流したことはないという。しかしライバル同士だったのか、

清少納言ほど、したり顔をして高慢な態度の人はいない。

と日記に書いていたという。彰子がいたような後宮は『サロン』とでもいうのか、このサロンの女房には、高い知識や教養などが求められたという。それゆえに紫式部がここに配属されたわけだが、才能があったからこそプライドもあったのか、そうしてライバルを意識したことを書いたり、他の女房同士でも女同士の戦いを行っていたという。

しかし、彼女は全然控えめな方だったという。それとは正反対だったのが清少納言だ。彼女が紫式部を直接罵ったとかそういう話はないが、貴族の男たちや女房たちともよく議論をかわし、何を見ても黙っていられない性質だったという。文才もあり、『枕草子』という名作を生み出した彼女には、紫式部にない男勝りな勝気な性質があった。もしかしたら紫式部は、彼女にある種の嫉妬をして、そうしたためたのかもしれない。

世の中に なほいと心憂きものは、人ににくまれんこと ことあるべけれ

彼女が言ったこの意味は、『世の中で最も辛いことは、人から憎まれ、誤解されることだ』ということ。勝気な性質と同時に持っていたこの繊細さが、彼女を稀代の文筆家として歴史に名を遺す要因となったのである。

関連記事

論点構造タグ

(記事が扱うテーマ・思想軸・批判軸を抽出)

- 遣唐使中止(894)による「中国離れ」と日本文化のガラパゴス化

- 儒教・仏教・神道・アニミズム・御霊信仰が混ざり合った日本固有の精神構造

- 四大文明・メソアメリカ文明・アンデス文明との比較と「滅んだ文明 vs 生き続ける文明」

- 藤原摂関政治のもとでの貴族文化・国風文化の成熟

- 漢字一択から「かな文字」発明への転換(万葉仮名→ひらがな・カタカナ)

- 古今和歌集・土佐日記・竹取物語・枕草子・源氏物語といった和文文芸の誕生

- 別荘(宇治殿)→平等院鳳凰堂へと連なる貴族文化と文学世界の接続(源融→道長→頼通)

- 紫式部と清少納言という二人の女性文筆家の性格・立場・ライバル関係と、その背後にある貴族サロン文化

- 「豊かさが救済宗教から快楽・美・表現へ関心を移す」という文明一般のパターン。

問題提起(一次命題)

(本文冒頭〜導入部で提示された“問い”を圧縮)

もし日本が遣唐使を続け、中国文化のコピーを続けていたら――紫式部や清少納言のような「かな文学」はそもそも生まれず、あるいは歴史の闇に埋もれていたのではないか。日本独自の国風文化は、どのような条件のもとで生まれたのか。

因果構造(事実 → 本質)

(本文内の因果関係・構造変換・本質抽出)

- 大陸依存 → 中国離れへの転換

- 古墳〜飛鳥:渡来人経由で鉄器・須恵器・漢字・儒教などを導入し、「大陸追従モード」で国家形成

- 奈良〜初期平安:遣唐使によって律令・仏教・都城制などを輸入し続ける

- 894年:唐の衰退+リスクの高い渡航を背景に、菅原道真の提案で遣唐使中止

→ 外部モデルのコピーを一旦やめ、「自分たちの感覚に合う文化」を模索するフェーズへ移行。

- 精神世界のガラパゴス化

- 儒教:政治倫理・家族秩序に影響

- 仏教:救済・鎮護国家・末法思想

- 神道:天皇神話・神社信仰

- アニミズム:山・川・風など自然への霊性

- 御霊信仰:怨霊を御霊として祀る畏れと慰撫

→ これらが「整理されずに全部乗せ」で残ったことで、統一教義はないが情緒豊かな精神世界が形成される。

- 「孤立」が生む独自文化の法則

- メソポタミア・エジプト・メソアメリカ・アンデスなど、地理的・歴史的に孤立した文明が独自の暦・文字・宗教・建築を発展

- しかし多くは征服され滅亡し、遺跡だけが残る

- 日本は倭国→日本→大日本帝国と名前を変えながらも、国家としては滅亡せず連続

→ 「孤立+連続性」が、日本のガラパゴス的独自発展を可能にした大前提。

- 国風文化:豊かさが生んだ「快楽と美」の文化

- 藤原摂関政治のもと、都では貴族が荘園収入に支えられて豊かな生活

- 貧しいときは救済宗教(聖武の鎮護国家)、豊かになると「快楽・美・洗練」を求める

- 南朝(宋)で稲作豊かな長江流域に貴族文化が栄えた構図と同型

→ 国風文化=寝殿造・束帯・十二単・和歌・かな、生活の豊かさを土台にした“遊びと美意識の文化”。

- かな文字の発明と文芸の爆発

- 万葉仮名:日本語音に漢字を当てる借字法(『万葉集』)

- これを崩し、書きやすくしたものがひらがな・カタカナ=「かな文字」

- 905年『古今和歌集』仮名序でかなが初めて公文書に登場

- 以後、土佐日記・竹取物語・枕草子・源氏物語など、日本語のニュアンスをそのまま表現できる文芸が花開く。

- 貴族サロンと女房文化が育てた女性文学

- 藤原道長の娘・彰子など、后の周りに数十人の女房=高学歴・高教養の女性スタッフ

- 紫式部:彰子付き女房/源氏物語執筆/内向的だが観察眼と表現力に優れる

- 清少納言:定子付き女房/枕草子執筆/議論好きで勝気、しかし「人に憎まれること」を恐れる繊細さも併存

→ 漢詩文中心の男性世界の外で、「かな」と女性の感性が結びついたことで、日本語文学が世界的水準に達した。

- 源融→宇治殿→平等院鳳凰堂への系譜

- 源融の別荘→宇多天皇→源重信→道長の宇治殿→頼通の平等院鳳凰堂

- 源氏物語の光源氏のモデルの一人とも言われる源融のライフスタイルと、後の阿弥陀堂・浄土信仰が接続

→ 貴族の贅沢な別荘と、末法・浄土思想が絡み合って「物語世界」と「宗教建築」が互いを補強。

価値転換ポイント

(従来価値 → 新しい本質価値への反転点)

- 「遣唐使中止=後進化・鎖国の始まり」

→ むしろ、大陸コピーから「自分たちの言葉・美意識」を試す国風文化への出発点。 - 「かな文字=単なる簡略表記」

→ 実際には、漢文では書けない感情・曖昧さ・繊細さを扱う“日本語用OS”であり、女性文学を解放した鍵。 - 「紫式部・清少納言=たまたま才能ある女性がいた」

→ その背後には、- 摂関家の富

- 女房サロンという高教養女性の雇用構造

- かな文字というツール

→ 複数の条件が揃ったときに初めて「世界最古級の長編小説」と「随筆文学の傑作」が生まれた。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 古墳〜飛鳥:大陸模倣期(ヤマト政権+渡来人)

- 奈良〜初期平安:律令・仏教・漢字による「唐モデル国家」

- 894年以降:遣唐使中止→中国離れ→国風文化期

- 905年以降:古今和歌集・土佐日記・竹取物語→かな文芸の開花

- 10〜11世紀:摂関政治の全盛/源融〜道長〜頼通ライン/平等院鳳凰堂/紫式部・清少納言の活躍。

【心理レイヤー】

- 貴族側:

- 外圧が弱まり、政治的な生存不安よりも「退屈」「美への欲求」が増大

- 漢文一辺倒への飽きと、身近な言葉で世界を描きたい欲望

- 女性文筆家側:

- 才能を評価されたいプライド

- サロン内の競争・嫉妬・評価への敏感さ

- 人から憎まれること・誤解されることへの恐れ(清少納言の句に象徴)。

【社会レイヤー】

- 摂関家=政治と文化のスポンサー

- 女房=高学歴女性クリエイターの職場

- 漢文=公的・男性的/かな=私的・女性的という役割分担

- 国風文化=「内向きの洗練」が極まり、のちに武士文化とのギャップを生む基層。

【真理レイヤー】

- 外部モデルから学ぶ時期と、「自分たちの言葉で語る」時期はどちらも必要であり、その切り替えが文明の成熟条件。

- 豊かさは人を堕落もさせるが、同時に「美・物語・芸術」という形で昇華させる方向にも働く。

- 個人の才能(紫・清)も、環境(文字・保護者・サロン)がなければ開花しない。

【普遍性レイヤー】

- ギリシャ悲劇・ローマ詩・フランス宮廷文学・中国詞曲など、外圧が弱まり、宮廷が豊かになる時期に「繊細な言葉の芸術」が開花するパターンは世界共通。

- 逆に、外圧が強い時代には、救済宗教・英雄叙事詩・戦記物が前面に出る(奈良の鎮護国家期との対比)。

核心命題(4〜6点)

(本文が最終的に語っている本質の骨格)

- 遣唐使中止による「中国離れ」は、日本が唐文化のコピーから解放され、「日本語そのもの」を武器にした国風文化へと舵を切る決定的な契機となった。

- 漢文ベースの世界から、かな文字という日本語専用の表記体系が生まれたことで、紫式部・清少納言ら女性を中心とする和文文芸が爆発し、世界文学史上にも類を見ない精密な心理描写・人生観が結晶した。

- もし日本が唐・宋への依存を続けていれば、源氏物語や枕草子は、漢文の周縁に埋もれるか、そもそも生まれなかった可能性が高く、「国風文化のガラパゴス化」こそが彼女たちの生存条件だった。

- 国風文化は、儒教・仏教・神道・アニミズム・御霊信仰といった雑多な精神要素と、摂関政治による富と暇とサロン文化が混ざり合って生まれた、日本独自の「豊かさの表現形」である。

- 世界の他の古代文明(メソポタミア・エジプト・メソアメリカ・アンデス)が滅びた後も、日本が国家として連続しているからこそ、国風文化の成果(寺社・文学・衣装・建築)が今なお生きた形で継承されている。

- 紫式部と清少納言は、個人的な感情や女性同士の競争の中で書いていただけかもしれないが、その「局所的な心の動き」が、結果として日本語という言語の器と、日本文化の可能性を世界レベルで証明することになった。

引用・補強ノード

(本文に登場する偉人・理論・名言が果たした“役割”を抽出)

- 菅原道真:遣唐使中止を提案し、「中国離れ」と国風文化への道を開いた政治家・学者。

- 藤原道長・頼通:摂関政治と荘園収入に支えられた貴族文化の頂点を体現し、平等院鳳凰堂など国風文化の象徴を生んだスポンサー。

- 源融:宇治殿の初期所有者であり、光源氏のモデルの一人ともされる貴族として、「物語世界」と「現実の貴族生活」の橋渡し役。

- 紫式部:源氏物語の作者として、日本文学の最高峰を築いた和文作家。

- 清少納言:枕草子を通じて、観察眼と感情の機微を鋭く切り取った女流随筆家。

- メソポタミア・エジプト・メソアメリカ・アンデス文明:日本との比較を通じて「孤立文明」と「連続国家」の違いを浮き彫りにする参照点。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

遣唐使中止を契機とした日本の「中国離れ」と国風文化の成立、その中でかな文字・貴族サロン・女房文化が紫式部・清少納言らを生み、ガラパゴス的に発達した日本語文学が世界史の中でどのような意味を持つのか。

文脈:

古代から平安中期にかけての中国依存→独自路線への転換/精神世界の多層性(神仏習合)/摂関政治・荘園制・貴族文化/文字体系の変化(漢文→仮名)/女性文学者の登場/他文明(メソポタミア・エジプト・メソアメリカ・アンデス)との比較。

世界観:

文明は、外部モデルに学ぶ時期と、自分自身の言葉と美意識で世界を描き始める時期があり、日本は中国離れとともに後者に踏み込んだ。その選択が、言語・文学・建築・精神文化を独自に成熟させ、紫式部や清少納言という「局所的な個人」が、結果として世界レベルの普遍性を持つ作品を残す土壌となった。

感情線:

大陸文化への憧憬と依存

→ 遣唐使中止とともに訪れる「自分たちでやってみるしかない」という不安と解放感

→ かな文字と女性たちの筆から生まれる豊かな物語世界への驚き

→ もしこれがすべて漢文の周縁で終わっていたら……という仮想歴史へのヒヤリとした感覚。

闘争軸:

- 大陸模倣(唐コピー国家) vs 日本オリジナル(国風文化)

- 漢文=公的・男性の言葉 vs かな=私的・女性の言葉

- 救済志向の宗教文化 vs 快楽・美・遊び志向の貴族文化

- 生き残った文明(日本) vs 滅んで遺跡だけが残った文明(メソアメリカ・アンデスなど)