上記の記事の続きだ。こうして中大兄皇子が亡くなった翌年の672年、古代朝廷における最大の継承争い『壬申の乱(じんしんのらん)』が起こった。そして、有力な地方豪族の後ろ盾があった大海人皇子が勝利し、『天武天皇』として即位したのである。賊軍だった大海人皇子が勝った理由は、朝廷内が動揺したからだという。奇襲のようなイメージで行われたこの反乱に、大友側が結束できずに敗北し、そして大友皇子は自害してしまった。

こうして大海人皇子が『天武天皇』となり、彼の時代が始まった。彼は有力な豪族たちと一緒に反乱し、更に大友側についた豪族を一掃したので、敵なしの状態だった。例えば中大兄皇子は豪族であった蘇我入鹿を殺害し、そして豪族たちから権力を奪って『天皇を中心とした中央集権国家を作る』ことを念頭に置いてやってきた。

だが、やはりそのやり方から地方の豪族たちを敵に回してしまい、彼が遷都した大津宮も、『反対派の豪族が少ない』ということでこの場所を選んでいた。

そのようにして、兼ねてから豪族に対して頭を抱えていた天皇側だったわけだが、天武天皇のときにこうして豪族たちを束ねることに成功し、ついに天皇を中心とした中央集権国家を作ることに大きく前進したのである。

天武天皇

天武天皇はっはっは!結果、壬申の乱は有意義な反乱だったな!

きっと天武天皇もこう考えたことだろう。その証拠に、彼は大臣を置かずに皇后や皇子たちを重く用いる『皇親政治』というものを行う。天皇側が有利になるように固め始めたのだ。彼がやったことをまとめてみよう。

天武天皇がやったこと

- 統治者の称号が『大王(おおきみ)』から『天皇』へ

- 国の名前が『倭国』から『日本』へ

- 飛鳥浄御原礼(あすかきよみはられい)の編纂

- 八色の姓(やくさのかばね)の制定

- 藤原京の造営

- 富本銭(ふほんせん)の作製

『大王(おおきみ)』から『天皇』へ

上記の記事に書いたのはこうだ。

『天皇』という称号が使われたのがこの7世紀頃が初めてであった。古代中国の最高神『天皇大帝』という言葉があり、そこから影響を受けたのだ。中国は隋の後、『唐』の時代に送った遣唐使を通じ、日本にも『天皇』という言葉が出てくるようになったと言われている。

確かにこの通り7世紀頃に『天皇』という名前が使われた。だが、厳密にはこの天武天皇の時(673年3月20日 – 686年10月1日)に『大王(おおきみ)』から『天皇』へと統治者の称号が正式に変わったのである。

701年に施工された大宝律令に『日本の天皇』という記述がある。

『倭国』から『日本』へ

そう、国号が『倭国』から『日本』へと変わったのも、この天武天皇の時という説が有力である。『日本』は、この名前の由来の一節は、中国大陸から見て東(太陽が昇る方向)にあったため、『日の本(ひのもと)』と名付けられたとされている。いわゆる『ひいずるくに【日出ずる国】』とは、太陽が昇る国という意味の日本の美称だが、どちらにせよ太陽が関係している可能性が高いと見られている。

また、天皇の称号もそうだし、中国に冊封される国だったことを考えても、当時の中国を意識しないことは考えにくいため、この説が有力となっている。

冊封(さくほう)

古く中国で、天子が臣下や諸侯に冊をもって爵位を授けたこと。漢代に始まる。

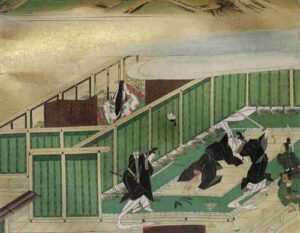

飛鳥浄御原礼

飛鳥浄御原礼は、律令の編成であり、豪族の再編成だった。豪族の官僚化が推し進められ、その根幹にあったのは『天皇を中心とした中央集権国家を作ること』だった。

八色の姓

それはこの八色の姓制度でもそうだった。これにより、天皇を中心とする身分秩序を作ったのだ。やはりその根幹にあったのは『天皇を中心とした中央集権国家を作ること』だった。

藤原京の造営

これまでの天皇は、天皇が変わるごとに都を変えていたのだが、天武天皇は藤原京を造営し、天皇が変わっても政治の中心を動かさないようにした。

富本銭の作製

富本銭は、683年(天武天皇12年)頃に日本でつくられたと推定される銭貨で、この貨幣が実際に流通したのか、厭勝銭(ようしょうせん:まじない用に使われる銭)として使われたに留まったかについては学説が分かれている。だが、日本で最初の流通貨幣と言われるのちの『和同開珎(わどうかいちん)』のモデルになったのはこの富本銭で、和同開珎以前にあった通貨は、

- 無文銀銭(667年-672年)

- 富本銭(683年頃)

の2つである。とにかく、中大兄皇子が強く望んだ『天皇を中心とした中央集権国家』は、この天武天皇とその妻の持統天皇の治世においてであった。

天武天皇が亡くなると、その妻であり皇后の『持統天皇』の時代に入った。飛鳥時代というのは『継体天皇(あるいは推古天皇)~持統天皇』の時代であり、奈良県中部の飛鳥の地に皇居があったためそう呼ばれているわけだが、この持統天皇の時代を持って飛鳥時代は終わりを迎えることになる。

彼女がやったことは、基本『天武天皇』のやり残した仕事の残務処理だ。跡を受け継ぎ、彼のやり残した仕事を成し遂げた。それは先に挙げたようなものである。また、天武天皇と彼女は愛し合っていて、彼女が病気になったとき『薬師寺』が建てられ、病気の治癒を祈った。つまり、奈良の薬師寺は、この持統天皇の為に作られた寺なのである。

例えば、1600年代のインドにおいて、ムガル帝国5代目皇帝のシャー・ジャハーンは、タージ・マハルを作った。これは、彼の愛妃ムムターズ・マハルの墓だった。ここにあるのはもちろん夫の妻に対する愛情だが、『それらを作った(作らされた)人々』がどう思ったかは定かではない。

13歳で皇后になり、夫天武天皇と愛し合い、彼の死後も見事に残務処理をした『愛あるできる女』だが、実は彼女は天皇の座に即位する予定はなかった。天武天皇が後継に考えていたのは、持統との子『草壁皇子(くさかべのみこ)』だったのだ。だが、実は彼には有力なライバルである『大津皇子(おおつのみこ』がいて、持統は我が子を後継者にするために、ライバルを無実の罪で自害に追い込んだのだ。

しかし、その思いもむなしく草壁は天武天皇が崩御した翌年に29歳の若さで亡くなった。そしてやむを得ず彼女が天皇に即位することになったのだ。やはり、このあたりの真実を直視しなければ実態は正確に把握できない。いつの世も、どこの地域も、自分とその身の回りの『利益』を優先し、それを固守することに躍起になり、時には無実の人をも殺してしまうのであった。

だが、自分たちの利益を優先する人間だからこそ大きく利益を得て発展させることができることは事実。例えば、世界の偉人として歴史に名を刻む大人物は往々にしてお金がない場合があるが、彼らはこの世界の人々の精神に莫大な影響を与えはしても、何か大きな建造物を造ったり、自宅を豪邸にしたり、一家を大金持ちにして末永く繁栄することに貢献はしなかった。

もちろん、『だからこそ』世界の偉人であり、この世界の人々の精神に莫大な影響を与えたのだからそれでいいのである。だが、一長一短とでもいうのか、もし『繁栄と発展』という仕事を請け負うなら、その請負人は『ビジネス』に強い人間がいい。そしてそういう人は往々にして、『利己主義』に近い自己防衛に徹することができる、排他的な拝金主義であることが多いのだ。

私も何度もビジネスにおいてそういう人を見てきた。そして、義を追うだけでは利益は得られず(例えばボランティア行為は崇高だが、それで利益は入らない)、そして利を追うだけでも人として虚しい存在になるだけ(お金持ちが成功者なら、麻薬や武器、人を売る人間も成功者となる)。

つまり、儒教の祖『孔子』、キリスト教の礎『イエス・キリスト』、仏教の開祖『釈迦』、古代ギリシャの哲学者『ソクラテス』といったいわゆる『四聖』はお金はないが、この世界の人々の精神に莫大な影響を与えた。しかし彼らには大きな建造物を造ることはできなかった。

もちろんそれでいいが、天武天皇、持統天皇が、中大兄皇子から受け継いだ『天皇を中心とした中央集権国家づくり』というある種の利己主義、排他主義という思想を持っていなければ、藤原京のような、平城京や平安京をしのぐ日本初の本格的な都は作られなかったし、八色の姓も飛鳥浄御原も制定されず、現在の日本の基礎も作られなかったのである。

文武天皇

さて、彼女が53歳の時、ようやく待望の孫である文武天皇が即位することになった。彼はまだ15歳だったので持統天皇は天皇を退いた『太上天皇(だじょうてんのう)』として彼の補佐を行い、日本初の『上皇』という立場が誕生した。こういう摂政的な考え方は世界中で見られる。

摂政(せっしょう)

君主制を採る国家において、君主が幼少、女性、病弱であるなどの理由で政務を行うことが出来ない、あるいは君主が空位であるなどの場合に、君主に代わって政務を摂ること、またはその役職のこと。

例えばエジプトのツタンカーメンが即位したときはまだ9歳だったが、彼に代わって周りの大人が政治を行った。もちろんそれで問題も興った。例えば漢の後半、『後漢』も、前漢同様『宦官(かんがん)』や『外戚(がいせき)』、つまり権力を持った政治関係者たちによって支配され、滅亡の途を辿ることになる。光武帝と次の『明帝』は30歳を超えていたが、その後の皇帝は、

- 19歳

- 10歳

- 0歳

- 13歳

- 10歳

- 2歳

- 7歳

- 14歳

- 12歳

- 8歳

という幼少の皇帝が続いたため、彼らは裏で暗躍しやすかったのである。そして、その『宦官』や『外戚』の暗躍に逆らう形で起きた反乱が『黄巾の乱』である。彼らに反対する者は弾圧され、政治は荒れてしまっていたのだ。とにかくこの日本における『上皇』という立場も、摂政的な考え方で誕生したのである。

大宝律令

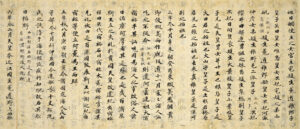

文武天皇がやった最大の業績はこの大宝律令(たいほうりつりょう)だ。これは、現在の刑法にあたる『律』、そして政治の仕組みを定めた『令』の法令であり、日本初の法令となった。

律

刑法は唐の刑罰の制度が導入された。この頃の中国は『唐』で、日本も遣唐使を派遣して唐の政治システムを勉強していたから、こういう流れになったのである。

五刑

| 苔(ち) | 木の棒で叩く |

| 杖(じょう) | 同上 |

| 徒(ず) | 懲役刑 |

| 流(る) | 流刑 |

| 死(し) | 死刑 |

| 八虐(はちぎゃく) | 天皇に対する罪、目上に対する罪 |

1910年、幸徳秋水とその仲間合計26人は、大逆罪で多補された。大逆罪とは、

天皇や皇太子などに対し危害を加えわるいは加えようとしたものは死刑

というもので、証拠調べの一切ない、非公開の裁判で裁かれるしかも1回のみの公判で、上告なしである。社会主義者たちの一掃をはかった権力により、幸徳らは大逆罪に問われ、処刑された。1947年改正前の刑法第73条がこれだ。

天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ

危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス

そして現在は廃止されている。だが、この『八虐』がその後の『天皇崇拝思想』の端緒の一つとなったことは間違いないだろう。

大逆罪

明治13年(1880年)に公布され、2年後に施行された旧刑法において導入された。

もちろんその本当の大元は『始皇帝』だ。彼が作り上げた中央集権国家システムは中国においても2000年以上受け継がれるが、それを習って日本も『国でバラバラの権力者がいるのではなく、中央に一人の権力者がいて統治する』というこのシステムに憧れ、

日本も天皇を中心とした中央集権国家にしたいなあ…。

と考え、中大兄皇子が有力豪族であった蘇我入鹿を『乙巳の変』で殺害し、『大化の改新』を行い、基礎を作り、そして天武天皇、持統天皇の時代で『天皇を中心とした中央集権国家作り』の土台を作ったのである。では、ここまでの天皇崇拝が作られる歴史を見てみよう。

天皇崇拝が作られていく歴史

紀元前220年頃。

紀元前202~220年。秦は恐怖政治すぎてすぐに亡んだが、漢は儒教を取り入れながら平和的に国家を運営し、400年も続いた。

645年。利害が一致した中臣鎌足と、『天皇を中心とした中央集権国家』を作ろうと、有力豪族の蘇我入鹿を殺害。

673年。中大兄皇子(天武天皇)が作った基礎の上に、更に土台を作る。豪族たちが下につき、『八色の姓』という天皇を中心とする身分秩序を作った。

690年。夫の天武天皇のやり残しを全うする。

701年。『八虐』という天皇に対する罪を罰するシステムが導入される。

そしてその1000年後には『大逆罪』も作られるわけだ。だが、まだまだここからのその1000年間で、天皇崇拝思想の根幹が作られていくのである。しかし、とにかく現在見ておくべきなのは、その思想の根幹にいるのが『秦の始皇帝』だということなのだ。

令

さて、令に定められた政治の仕組みだが、これが現在の日本のシステムの基礎を作ったといってもいい。

国の運営

| 二官(にかん) | 神々と政治を統括する二つの太政管の組織を設けた |

| 八省(はっしょう) | 現在の省庁にあたる組織を太政管の下に置いた |

| 公卿(くぎょう) | 太政大臣、右大臣、左大臣、大納言等の高級官僚 |

八省

| 中務省 | 式部省 | 治部省 | 民部省 | 浜部省 | 刑部省 | 大蔵省 | 宮内省 |

役人

『正一位』から『少初位』まで30段階の官位が与えられた。

地方

| 国(こく)、郡(ぐん)、里(り) | という行政単位が作られた |

| 国司、郡司 | それらの統治を行った |

| 畿内、七道 | 国をまとめた広い行政区間 |

民衆の管理

| 口分田(くぶんでん) | 収穫の一部は祖(そ)という税金として徴収 |

| 強制貸付 | 植え付け用の種もみを通して利子(租税)を徴収 |

| 庸(よう) | 都での10日の労役の代わりに布を納める徴収 |

| 調(ちょう) | 各地の特産物を納める徴収 |

| 雑徭(ぞうよう) | 地方の国司のもとで年60日以下の労働を行う |

| 徴兵 | 3~4人に一人、兵役として周辺の治安維持を行う |

その他

- 中央に大学を置く

- 地方に国学を置く

- 役人の給料の仕組みを作る

このシステムには唐が大きく影響していたわけだが、当時の唐の政治システムを見てみよう。

| 皇帝 |

三省

| 中書省 | 門下省 | 尚書省 |

六部

| 吏部(人事) | 戸部(財政) | 礼部(文教) | 兵部(軍事) | 刑部(司法) | 工部(建設) |

まずは皇帝がいて、その下に中央の最高機関である『三省』と行政機関の『六部(りくぶ)』を置いた。当時の日本はとにかく中国からの影響を強く受けたのであった。

関連記事

論点構造タグ

(記事が扱うテーマ・思想軸・批判軸を抽出)

大王→天皇/倭国→日本という「名称」の変化=統治思想の変化/壬申の乱で豪族を一掃した天武の皇親政治/八色の姓・飛鳥浄御原令・藤原京・富本銭=天皇中心国家のインフラ整備/大宝律令における律・令・八虐/天皇崇拝と大逆罪の系譜/秦の始皇帝→漢→唐→日本という中央集権OSの継承線/神道・仏教・儒教の三層構造と宗教戦争不在/持統の「愛と利害」:薬師寺と草壁皇子・大津皇子事件/四聖(孔子・イエス・釈迦・ソクラテス)=義の極/天武・持統・為政者=利の極という対比/ビジネス的利己主義と精神的偉人の一長一短。

問題提起(一次命題)

(本文冒頭〜導入部で提示された“問い”を圧縮)

壬申の乱で豪族をねじ伏せて即位した天武天皇と、その後を継いだ持統・文武の時代に、なぜ統治者は「大王」から「天皇」へ、国は「倭国」から「日本」へと名を変え、どのような思想と制度によって「天皇崇拝」と中央集権国家の土台が築かれていったのか。

因果構造(事実 → 本質)

(本文内の因果関係・構造変換・本質抽出)

- 壬申の乱

- 大友皇子 vs 大海人皇子(地方豪族の支持を得た大海人側が勝利)

→ 大友側についた豪族の一掃/反対勢力の物理的削減

→ 天武天皇の即位と「敵なし状態」の成立。

- 大友皇子 vs 大海人皇子(地方豪族の支持を得た大海人側が勝利)

- 豪族対策と皇親政治

- 中大兄皇子の改革は豪族の反発を買い、常に地方勢力に悩まされていた

→ 壬申の乱後、天武は大臣を置かず皇后・皇子を重用する「皇親政治」を採用

→ 権力の中枢を血縁で固め、「豪族を頂点から外す」構造へ。

- 中大兄皇子の改革は豪族の反発を買い、常に地方勢力に悩まされていた

- 名称の変更:大王→天皇/倭国→日本

- 7世紀に「天皇」という称号が登場

- 天武期に統治者称号を「大王」から「天皇」に正式変更

→ 「一地方の王」から「天=宇宙・最高神」と直結した支配者へと格上げするイメージ転換 - 国号も「倭(東夷)」から、太陽と地点(東・日の本)を意識した「日本」へ

→ 中国の天皇大帝・冊封体制を意識しながら、「東方の自立した文明」を名乗る。

- 制度整備:飛鳥浄御原令・八色の姓・藤原京・貨幣

- 飛鳥浄御原令:律令編成と豪族再編=豪族を官僚化し天皇への従属を強化

- 八色の姓:天皇を頂点とする身分秩序づくり(姓の再配分)

- 藤原京:天皇交代ごとの遷都をやめ、「固定首都」で中央の継続性を担保

- 無文銀銭・富本銭:貨幣制作の試行とのちの和同開珎への布石

→ 「称号」「都」「身分」「法」「貨幣」が一体となって、天皇中心国家のハードウェアが構築される。

- 持統天皇の役割

- 天武の後継予定者・草壁皇子には、大津皇子という有力ライバルがいた

→ 持統は草壁を後継にするため、大津皇子を無実の罪で自害に追い込む

→ しかし草壁は若くして病死 → やむなく持統が即位

→ 夫の遺志(中央集権路線)を継承し、藤原京造営・制度の仕上げ・薬師寺建立など「残務処理」を完遂。

- 天武の後継予定者・草壁皇子には、大津皇子という有力ライバルがいた

- 文武天皇と大宝律令

- 持統が太上天皇=上皇として補佐する中、若き文武が即位

- 大宝律令:唐制を模範に、「律」(刑法)と「令」(行政)の総合法典を制定

- 五刑・八虐などにより、天皇に対する罪を特別重く扱う枠組みが導入

→ 天皇に危害を加えることを「根本的な大罪」とする法意識の形成。

- 天皇崇拝と大逆罪へ

- 八虐=天皇・目上に対する罪の特別扱い

→ のちに近代日本で大逆罪(天皇・皇太子への危害=死刑)へとつながる

→ 天皇は「法の上に立つ存在」として神聖視される土壌が醸成される。

- 八虐=天皇・目上に対する罪の特別扱い

- 中央集権OSの源流

- 秦の始皇帝:郡県制で中央官僚を全国に派遣するモデルを構築

- しかし焚書坑儒による思想統制の過剰で15年で崩壊

- 漢が儒教+法で400年統治 → その後、隋・唐が制度をアップデート

→ 日本はこの流れを学び、「天皇版・中華中央集権OS」を導入しつつ、宗教は神道・仏教・儒教の三層構造でバランスを取ることで、秦型の精神崩壊を避けようとした。

- 義の人と利の人

- 四聖(孔子・イエス・釈迦・ソクラテス)…巨大な精神的影響を与えたが、巨大建造物や富の継承には無縁

- 天武・持統・為政者…利己性や排他性を伴いつつも、都や制度など「具体的な繁栄」を築く

→ 義だけでは物質的繁栄は生まれず、利だけでは虚無を生むという二極の対比。

本質:

「大王→天皇」「倭国→日本」という名の変更は、壬申の乱で豪族を抑え込んだ天武・持統ラインが、中華の中央集権OSを輸入・再構成しつつ、天皇を法・身分・地名・通貨・宗教の中心に据え直したプロセスの象徴であり、その根には秦以来の帝国モデルと、人間の利己性・権力欲という現実がある。

価値転換ポイント

(従来価値 → 新しい本質価値への反転点)

- 「天皇・日本という呼称の変更=単なる名前の問題」

→ 中華帝国と対等な「天子」「文明」を名乗るための思想的宣言であり、国内的には天皇を唯一の頂点に据える操作だったと読める。 - 「天武・持統=理想の夫婦・名君」

→ 愛情(薬師寺・藤原京など)と同時に、**大津皇子排除・草壁優遇という冷徹な権力計算を抱えた「利も義も持つ為政者」**として立体化される。 - 「大宝律令=律令制スタートの年号」

→ 実態は、**唐制を下敷きに、天皇に対する罪を特別視する法秩序を導入し、のちの大逆罪へつながる「天皇崇拝の法的骨格」**を作る行為。 - 「中央集権=日本独自の発展」

→ 実際は、**秦→漢→隋→唐の系譜に乗った「OSの輸入とローカルカスタマイズ」**であり、始皇帝の影が日本の国家像の底にいる。 - 「偉人=聖人(四聖)こそが最高」

→ 物質的繁栄や制度構築の面では、利己性と排他性を持つ為政者の役割も否定できないという、義と利の二面性が明示される。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 壬申の乱 → 天武即位 → 皇親政治 → 八色の姓・飛鳥浄御原令 → 藤原京・富本銭

- 持統の即位と残務処理(薬師寺・藤原京完成)

- 文武の大宝律令と「日本の天皇」の明文化

- 長期スパン:秦→漢→唐→日本律令制→大逆罪。

【心理レイヤー】

- 天武側:豪族に振り回され続けた歴代天皇の経験から、「身内で固めたい」強い防御心理

- 持統:母として草壁を守りたい欲望/ライバル大津皇子排除の罪悪感と正当化

- 支配者一般:自分と一族の利益・安全・名誉を守ろうとする利己的本能

- 民衆・豪族側:土地・身分を奪われる不安と反感、しかし巨大な都や制度完成への誇りと利用価値。

【社会レイヤー】

- 皇親政治と豪族官僚化 → 貴族層の再編

- 八色の姓・律令官制・二官八省・国郡里制 → 「天皇/貴族/百姓」の三層構造

- 戸籍・口分田・租庸調・徴兵 → 人民を「国家の資源」として管理する仕組み

- 上皇・摂政という「代行権力」の誕生と、その危うさ(他国の外戚・宦官支配との比較)。

【真理レイヤー】

- 名称・儀礼・法・貨幣・都市計画は、すべて「誰がこの世界の中心か」を人々に刷り込む技術である。

- 義(理想・真理)だけでは国家は動かず、利(権力・利益)だけでは心が荒廃する。

- 本当に大きな制度や都市は、必ず誰かの強い利己性と執念を燃料としている。

【普遍性レイヤー】

- 「王」→「皇帝/天皇」の称号格上げは、ローマ帝国・中国・日本などに共通する権威演出。

- 国号の変更(倭→日本、ペルシア→イラン等)は、国の自己イメージと対外イメージの再定義として世界各地で起こる。

- 幼少君主を補佐する摂政・上皇・実質支配者(外戚・宦官)の問題は、エジプト・後漢・ヨーロッパ王朝などに普遍的。

核心命題(4〜6点)

(本文が最終的に語っている本質の骨格)

- 壬申の乱を制した天武天皇は、豪族を抑え込み、皇親政治・八色の姓・飛鳥浄御原令・藤原京・富本銭によって「天皇を中心とした中央集権国家」の実体を大きく前進させた。

- この過程で、統治者の称号は「大王」から「天皇」へ、国号は「倭国」から「日本」へと変わり、日本は中華の冊封秩序の枠を越えた「日の本の文明」を名乗り始めた。

- 持統天皇は、愛と利害を併せ持つ為政者として、ライバル排除と夫の遺志の継承を同時に行い、藤原京完成・薬師寺建立などを通じて中央集権国家の基盤を仕上げた。

- 文武天皇の大宝律令は、唐制を取り入れた律(刑法)と令(行政)によって、日本の法治と官僚制を整備し、とくに天皇への罪を特別視する「八虐」が後の天皇崇拝思想・大逆罪の土台となった。

- これらの天皇崇拝と中央集権構想の最も深い源流には、秦の始皇帝が作り上げた中央集権モデルと、それを改良した漢・唐の政治システムがあり、日本はそれを自国の宗教バランスの上に翻案した。

- 四聖のような「義の極」に対し、天武・持統らは「利の極」として機能し、その利己的・排他的な側面があったからこそ、藤原京・律令・天皇制という「日本という国家の骨格」が具体的な形を持ち得た。

引用・補強ノード

(本文に登場する偉人・理論・名言が果たした“役割”を抽出)

- 天武天皇・持統天皇・文武天皇

- 壬申の乱後の皇親政治/藤原京/八色の姓/飛鳥浄御原令/大宝律令など、「天皇・日本」の名称と制度を実装した中核ノード。

- 秦の始皇帝・漢帝国

- 中央集権OSの元祖として、日本の「天皇を中心とした中央集権国家」構想の遠因となる理論・歴史ノード。

- シャー・ジャハーンとタージ・マハル

- 愛と権力・巨大建造物の関係を示す比較例として、藤原京・薬師寺理解の補助線。

- 孔子・イエス・釈迦・ソクラテス(四聖)

- 「義の極」としての精神的影響力と物質的影響力の違いを示す対照的ノード。

- ツタンカーメン/後漢の宦官・外戚/黄巾の乱

- 幼少君主とその摂政・黒幕という構造を説明するための比較例として、上皇制・摂政制の理解を補強。

- 幸徳秋水と大逆罪

- 近代における「天皇への罪」の扱われ方を具体化し、八虐からの連続性を示すノード。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

壬申の乱以後の天武・持統・文武期における、「大王→天皇」「倭国→日本」という名の転換と、八色の姓・飛鳥浄御原令・藤原京・大宝律令・八虐などを通じた天皇中心の中央集権国家と天皇崇拝思想の基礎形成、その背後にある秦以来の中央集権モデルと、人間の利・義の二面性の考察。

文脈:

飛鳥時代末期〜奈良律令国家成立前夜/唐制・中華帝国モデルの輸入とローカル翻案/神道・仏教・儒教の三重構造/後の大逆罪・近代天皇制への長期的連続線。

世界観:

国家とは、外部モデル(秦・漢・唐)と内部事情(豪族・宗教・利害)のせめぎ合いの中で、自らの「OS(法・行政・象徴・宗教)」を設計し直し続ける存在であり、その過程で「誰が中心か」を名前・制度・思想・建造物に刻みつけていく。天皇制日本も、その一例にすぎないが、その根には人間の利己心と義心のせめぎ合いという普遍的構造がある。

感情線:

壬申の乱の血なまぐさい勝利と「敵なし状態」への高揚

→ 大王が天皇となり、倭国が日本となる誇りと同時に、豪族排除・ライバル粛清の暗い影

→ 大宝律令・八虐・大逆罪と続く、天皇崇拝の強化の重さ

→ 四聖と為政者を対比しつつ、「義だけでも利だけでもない人間の複雑さ」への気づきへ収束。

闘争軸:

- 豪族連合の王国 vs 天皇を頂点とする中央集権国家

- 倭(東夷としての周辺国) vs 日本(自立した文明名乗り)

- 義を貫く聖人 vs 利を追う為政者

- 精神の自由(多元的宗教) vs 統治効率(中央集権と天皇崇拝)