上記の記事の続きだ。飛鳥時代というのは『継体天皇(あるいは推古天皇)~持統天皇』の時代であり、奈良県中部の飛鳥の地に皇居があったためそう呼ばれている。ここまでの時代の呼称をまとめてみよう。

| 縄文時代 | 縄目の付いた土器を使用していたから |

| 弥生時代 | 東京の弥生町で土器が発見されたから |

| 古墳時代 | 巨大な古墳を作ったヤマト政権という一大勢力が台頭したから |

| 飛鳥時代 | 飛鳥に皇居があったから |

こう考えるとやはり『弥生時代』だけが個人的には『稲作時代』とか『農耕時代』とか、もっとわかりやすい時代にした方がよかったとつくづく感じるわけである。稲作が始まったのが弥生時代の特徴だからだ。

継体天皇の頃、朝鮮半島では北の高句麗が勢力を上げていた。下にある新羅、百済は、高句麗が南下してくる前に、下にある伽耶諸国を取り込もうとしていた。

朝鮮半島にあった勢力

| 北 | 高句麗(こうくり、こぐりょ) |

| 中央西 | 百済(くだら) |

| 中央東 | 新羅(しらぎ) |

| 南 | 伽耶(かや)諸国 |

だが、それはヤマト政権にとって都合が悪い。一番南にある伽耶諸国はヤマト政権の息がかかった地域だったため、ここがなくなるとここへの影響力がなくなり、不利な状況ができる。そこで、継体天皇が新羅へ出兵を試みた。

だが、527年にヤマト政権の命令で筑紫(福岡県)を支配していた豪族の磐井(いわい)がその新羅と手を組み、大規模な反乱を起こす。磐井は新羅と仲が良かったからだ。しかしヤマト政権がこれを鎮圧し、豪族はより肩身が狭くなり、ヤマト政権はますます力をつけていった。

豪族

国家や諸侯などの広域政権の領域の内部に存在し、ある地方において多くの土地や財産や私兵を持ち一定の地域的支配権を持つ一族。

ここからヤマト政権は安定し始め、やがてこの組織が『朝廷』と呼ばれるようになる。

さて、冒頭の記事にも書いたが、氏姓制度によって特に力を持ったのが『蘇我氏(そがうじ)』で、『大臣(おおおみ)』となった蘇我稲目は二人の娘(小姉君(おあねぎのぎみ)、堅塩姫(きたしひめ)を欽明天皇(きんめいてんのう)に嫁がせ、外戚として台頭した。この欽明天皇は、継体天皇の2代後の天皇だった。

外戚(がいせき)

皇帝、王の母親または妃の一族のこと。

この欽明天皇の時代にあったのが、

- 大伴氏の大伴金村が朝鮮半島でのヤマト政権の影響力低下の原因を作った

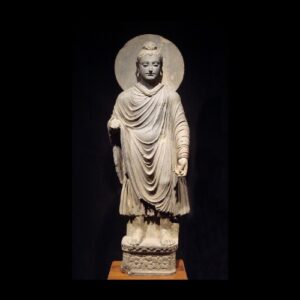

- 仏教の伝来

という2つの大きな出来事だった。この大伴金村は外交政策で失敗したり、百済から賄賂をもらったりという理由で失脚したようだ。そして仏教だが、大伴氏に代わって二大豪族となった、

- 蘇我氏

- 物部氏

がそれを受け入れるかどうかで対立した。

| 蘇我氏 | 仏教受け入れの考え |

| 物部氏 | 仏教排除の考え |

当時蘇我氏と同様、蘇我稲目の息子、馬子(うまこ)も天皇の外戚となり、力を持っていた。彼らの対立は欽明天皇の死後、敏達天皇(びだつてんのう)、用明天皇(ようめいてんのう)の時代に持ち越されるが、蘇我馬子はが物部守屋を排除し、崇峻天皇(すしゅんてんのう)を擁立する(即位させる)。こうして馬子が軍事氏族として大王家を支え続けた『物部氏』を排除し、政治の実権を握ったのだ。それによって仏教が日本に本格的に伝来する形となった。

ちなみに天皇を祀る日本独特の『神道(しんとう)』とは、伝統的な民俗信仰・自然信仰・祖霊信仰を基盤に、豪族層による中央や地方の政治体制と関連しながら徐々に成立した。はるか昔の縄文時代から『アニミズム』という形で日本の神話は始まるが、神道が確立するのはまだ先のことである。

アニミズム

生物・無機物を問わないすべてのものの中に霊魂、 もしくは霊が宿っているという考え方。例えば、風の神、水の神等。

トーテミズム

各集団が特定の動物や植物などをトーテムとして崇める信仰のこと。『我が守護神のタカを恐れよ!』

シャーマニズム

シャーマン(巫師・祈祷師)の能力により成立している宗教や宗教現象の総称。『神霊が憑依した』

冒頭の『古墳時代』の記事に、馬術だけではなく、朝鮮半島からの『渡来人』によって、大陸の技術や文化も取り入れたとあるが、その中には『儒教』もあった。つまりこの時点で、

| 儒教 | 弥生時代に渡来人によって伝来 |

| 仏教 | 飛鳥時代に渡来人と馬子達によって伝来 |

| 神道 | その基礎となる天皇やアニミズムが浸透 |

ということで、3つの宗教がこの日本に交じり始めたことになる。

Wikipediaにはこうある。

神道は奈良時代以降の長い間、仏教信仰と混淆し一つの宗教体系として再構成されてきた(神仏習合)。一方で伊勢神宮や出雲大社のように早くから神仏分離して神事のみを行ってきた神社もある。明治時代には天皇を中心とした国民統合をはかるため、全ての神社で神仏分離が行われた。

神仏習合

日本土着の神祇信仰(神道)と仏教信仰(日本の仏教)が融合し一つの信仰体系として再構成(習合)された宗教現象。神仏混淆(しんぶつこんこう)ともいう。

神仏分離

神仏習合の慣習を禁止し、神道と仏教、神と仏、神社と寺院とをはっきり区別させること。

神仏習合的に仏教が始まり、やがて神仏分離して『神道』と『仏教』で分けられるまでは、この3つの宗教がこの日本の精神的な基礎を支えたと考えることができる。そもそも『天皇』という称号が使われたのがこの7世紀頃が初めてであった。古代中国の最高神『天皇大帝』という言葉があり、そこから影響を受けたのだ。中国は隋の後、『唐』の時代に送った遣唐使を通じ、日本にも『天皇』という言葉が出てくるようになったと言われている。

さて、そんな蘇我馬子だが、崇峻天皇よりも力を持ってしまい、思い通りにならないならということで、自ら擁立した崇峻天皇ですら殺害するほどの暴君だった。世界に目を向けて権力を持った人間がその特権を使って人を殺すことは多々見られるが、この日本でも当然のように例外ではなかったようだ。

539年12月5日? – 571年4月15日?。

572年4月30日? – 585年9月14日?。

585年10月3日? – 587年5月21日?。

587年9月9日? – 592年12月12日?。

593年1月15日 – 628年4月15日。

聖徳太子

この馬子はあの『聖徳太子』と関係がある人物だ。上記にあるように、崇峻天皇の姉である『推古天皇』を新たに擁立した馬子は、娘婿の『厩戸王(うまやとのおう)』、つまり聖徳太子を摂政として、叔父にあたる蘇我馬子とともに政局を運営したとされている。

摂政(せっしょう)

君主制を採る国家において、君主が幼少、女性、病弱であるなどの理由で政務を行うことが出来ない、あるいは君主が空位であるなどの場合に、君主に代わって政務を摂ること、またはその役職のこと。

そして603年には、氏姓制度に代わり『冠位十二階』を、604年には『憲法十七条』を制定し、日本を新たなステージへと押し上げた。冠位十二階は有能な人材なら位が与えられる制度で、氏姓制度のように『氏』単位ではないからより公平なジャッジがなされる。また憲法を制定した目的は、豪族が大王に対して忠誠心を持つことが根幹にあったようだ。

つまり、聖徳太子は馬子が崇峻天皇を殺害した事件を『あるべきではない』と考えた。彼は天皇を中心とした集権的官僚国家を理想としていたので、天皇家と豪族の関係はもっと区別するべきだと考えていて、それがこの二つの大きな決定事項に繋がったのである。例えばこの憲法には、

天皇の命令には必ず従うこと

というものがあり、この国の天皇中心の概念の基礎がこのあたりから作られていったのである。そう考えると、馬子が天皇を殺害するという大事件があったからこその『天皇中心精神』の発達という見方もできるようになる。だが、同時にこの憲法は仏教を国家の精神的なよりどころにするべきだと主張するものでもあり、まだまだこの時代は神仏分離の発想は根付いてなかったようだ。

聖徳太子の父親は用明天皇であり、彼が仏教を信仰していた背景があった。

冠位十二階

| 1 | 紫 | 大徳 |

| 2 | 小徳 | |

| 3 | 青 | 大仁 |

| 4 | 小仁 | |

| 5 | 赤 | 大礼 |

| 6 | 小礼 | |

| 7 | 黄 | 大信 |

| 8 | 小信 | |

| 9 | 白 | 大義 |

| 10 | 小義 | |

| 11 | 黒 | 大智 |

| 12 | 小智 |

聖徳太子と蘇我馬子がやったことをまとめてみよう。

- 冠位十二階の制定

- 憲法十七条の制定

- 天皇への忠誠心を強化

- 仏教の布教

- 小野妹子を遣隋使として隋に派遣

- 法隆寺の建設

- 忍者を使った政治を初めて行う

上記の記事に書いたように、北周の丞相だった外戚の『楊堅(ようけん)(文帝)』が全権を掌握し、581年には静帝(せいてい)から禅譲を受けて『隋』を建国する。そして、589年には陳を滅ぼし、中国を統一する。

楊堅は、長安に都を定めて、西晋の滅亡依以来300年にもわたる中国の分裂状態を終わらせ、久しぶりに中国を統一させた。楊堅が最も力を入れたのは、

- 国庫の充実

- 中央集権化

だった。

- 均田制

- 祖調庸制

- 府兵制

を一体化した改革を行った。

均田制

土地を民衆に与え、死後返納させる制度。

祖調庸制

均田農民に穀物・布・労働の3種の税を納めさせる制度。

府兵制

均田農民から徴兵する制度。

土地を与え、与えられた者はその代わりに税と兵の義務を果たすということだ。また、『科挙』という試験を導入し、それまであったコネ重視の『腐敗』を断ち切り、実力を正当に評価するようなシステムを考案する。このようなシステムを勉強するために、小野妹子が遣隋使として派遣されたのである。

聖徳太子が遣隋使を送った理由は以下のとおりだ。

- 父である用明天皇が仏教徒だった

- 隋と交流を深めて大陸の文化を吸収したかった

- 隋の中央集権国家を真似て天皇中心の集権国家を作りたかった

- 当時権勢をふるっていた蘇我氏と融和するため

- 中国皇帝が冊封する国ではないことの主張

冊封(さくほう)

古く中国で、天子が臣下や諸侯に冊をもって爵位を授けたこと。漢代に始まる。

といういくつかの目的があったからだった。蘇我氏と聖徳太子は仏教という共通の思想で一致していたため、タッグを組む一つの要因となったようだ。そして彼は奈良県の斑鳩(いかるが)に『斑鳩寺(法隆寺)』を建設したのであった。

蘇我馬子たちがここまでして仏教を取り入れた理由はまだあった。実は、仏教を教えた百済は、北の高句麗からの圧力に押され気味で、日本の支援を欲しがっていた。そこで、『最先端であり、とっておきの文化』であった仏教を、援助の見返りに日本に伝えると話したのだ。

百済

百済実はね、『ブッダ』というすごい人間の教えがあるんだ。これは国宝級だよ。

倭

倭ふむ。仏教とな。それは興味があるな。

こうした背景も、日本に仏教が『重要視』されたことの一つだと言えよう。あるいは、百済からの渡来氏族であった東漢氏(やまとのあやうじ)が仏教徒だったということで、関係があった蘇我氏と、

東漢氏

東漢氏私は仏教徒でしてね。それはそれはいい教えなもんで。

蘇我氏

蘇我氏ふむ。仏教とな。それは興味があるな。

こういうやり取りがあったのかもしれない。もちろん、ブッダの教えを勉強した私からすれば、元々彼の教えにある素晴らしいものがただ世界に通用しただけということなのだが。

とにかくこれ以降仏教は、その教えの高潔さも手伝って、明治政府の『廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)』まで多くの為政者から信仰された。

廃仏毀釈

仏教寺院・仏像・経巻(経文の巻物)を破毀(破棄)し、仏教を廃すること。「廃仏」は仏を廃(破壊)し、「毀釈」は、釈迦(釈尊)の教えを壊(毀)すという意味。日本においては一般に、神仏習合を廃して神道を押し進める、明治維新後に発生した一連の動きを指す。

このようなことは秦の始皇帝(紀元前220年代)の時にもあった。始皇帝は中国を統一したとき、文字や貨幣だけじゃなく、『焚書坑儒(ふんしょこうじゅ)』という言論や思想の統制を目的とした措置を行ってしまった。儒家の本を焼き捨て、儒家を穴に埋めて殺し、過度の法治(刑罰)主義を行って、ずいぶんと強硬手段を取ったのだ。

国の方向性がガラッと変わる時には、こういうことが多々見られるのである。その時は『儒教』が、そしてこの明治政府がやったのは『仏教』の弾圧だった。

さて、冒頭の記事に、『古墳時代』の当時のヤマト政権(4世紀~6世紀頃)は、倭の五王が中国南朝の『宋』に朝貢し、倭王として認めてもらおうとしたことや、鉄資源を求めて朝鮮半島へ侵攻し、百済(くだら)や新羅(しらぎ)と戦っていたことが宋の歴史書に記されていると書いた。このように、『中国皇帝が冊封する国』であった、

- 日本

- 朝鮮

は、立場として中国の『下』にあったわけだ。しかし、聖徳太子はこの時、

聖徳太子

聖徳太子我々はもう中国(当時は隋)が冊封する国ではないよ!

と主張したのだ。そういう日本の態度が癪に障ったのか、当時『中国史上最大の暴君』と言われた楊堅の息子、『煬帝(ようだい)』は怒った。

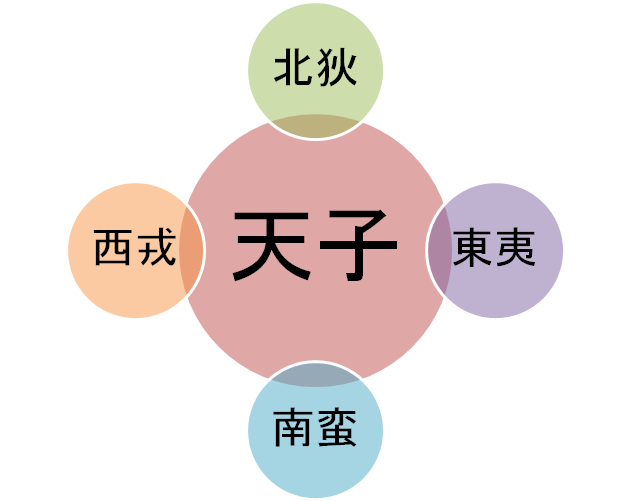

下記の記事にも書いたが、古代から中華は『天子』を津中心とする中華王朝が最上の国家体制で、それにどうかしない四方の異民族は、禽獣(きんじゅう)に等しいものとして、『四夷(しい)』と呼ばれていた。

| 東夷(とうい) | 日本、朝鮮等 |

| 西戎(せいじゅう) | 西域諸国等 |

| 南蛮(なんばん) | 東南アジア、西洋人等 |

| 北狄(ほくてき) | 匈奴等 |

日本もこの『四夷(しい)』の一つであり、見下す対象だったのだ。そんな日本が大王(おおきみ)を『天子(=君主)』とすると宣言するわけだから、当時の考え方、そして煬帝の性格からいってそれを見逃すわけにはいかない。

だが、隋は朝鮮半島の勢力を計算したとき、

今日本とやり合うのはまずいか…。

と考え、遣隋使を受け入れ、国交を結ぶことにしたのであった。

ちなみに、聖徳太子は初めて『忍者』を使って情報を集め、政治を行った人物として知られている。しかし、『聖徳太子虚構説』が強くなってきている昨今では、教科書から彼の存在を否定する動きが増えてきていて、今後は『聖徳太子』という名前は消え、『厩戸王』という名前だけが残る可能性がある。彼は622年に49歳で生涯を閉じた。

関連記事

論点構造タグ

(記事が扱うテーマ・思想軸・批判軸を抽出)

ヤマト政権の「朝廷」化/継体〜推古期の朝鮮半島情勢と豪族反乱(磐井の乱)/蘇我氏台頭と物部氏排除/仏教伝来と神道・儒教との三重構造/神仏習合〜神仏分離の伏線/聖徳太子(厩戸王)の中央集権構想・官僚制(冠位十二階・憲法十七条)/天皇中心イデオロギーの形成と、馬子の天皇殺害がもたらした逆説的効果/遣隋使と隋の中央集権・科挙・均田制の学習/中国に対する「対等宣言」と冊封体制からの離脱意志/四夷観と東夷としての日本/仏教・儒教・神道それぞれの政治利用/思想弾圧(焚書坑儒・廃仏毀釈)との比較/「聖徳太子像」虚構説と歴史像の更新。

問題提起(一次命題)

(本文冒頭〜導入部で提示された“問い”を圧縮)

古墳時代のヤマト政権が「朝廷」として再編される中で、蘇我氏と聖徳太子(厩戸王)はどのように仏教と中国制度を取り込み、日本の統治構造と対外姿勢(対等意識)を変えていったのか。

因果構造(事実 → 本質)

(本文内の因果関係・構造変換・本質抽出)

- 朝鮮半島情勢

- 高句麗の南下圧力/百済・新羅が伽耶諸国を取り込もうとする

- 伽耶はヤマトの影響下 → ここを失えば日本の足場がなくなる

→ 継体天皇が新羅出兵を試みる。

- 国内政治と豪族反乱

- 筑紫の豪族・磐井が新羅と結びヤマトに反乱(磐井の乱)

→ ヤマト政権が鎮圧/地方豪族の自立性低下/中央権力の強化

→ ヤマト政権が安定し、「朝廷」と呼べる中枢へ。

- 筑紫の豪族・磐井が新羅と結びヤマトに反乱(磐井の乱)

- 氏姓制度と蘇我氏台頭

- 欽明天皇期、大伴氏の失脚(外交失敗・賄賂疑惑)

→ 蘇我稲目が外戚として浮上、物部氏と並ぶ二大豪族へ

→ 仏教受容を巡って蘇我(受容)vs物部(排除)が対立。

- 欽明天皇期、大伴氏の失脚(外交失敗・賄賂疑惑)

- 仏教伝来と物部氏排除

- 馬子が物部守屋を滅ぼし、崇峻天皇を擁立

→ しかし馬子は崇峻天皇すら殺害し、自らが実権掌握

→ 仏教が本格的に国家レベルに受容される一方、「豪族が天皇を殺す」という事件が発生。

- 馬子が物部守屋を滅ぼし、崇峻天皇を擁立

- 宗教構造の三層化

- 縄文由来のアニミズム/トーテミズム/シャーマニズム → 神道の基盤

- 弥生期に渡来人が儒教を伝える

- 飛鳥期に仏教が渡来・蘇我氏と結びつく

→ 神道・仏教・儒教が混在する「神仏習合的」精神世界が形成される。

- 聖徳太子(厩戸王)の改革

- 馬子による天皇殺害を「あるべきでない」と捉え、天皇中心の集権官僚国家を構想

- 603年:冠位十二階 → 氏姓に頼らず「個人の能力」による官位授与

- 604年:憲法十七条 → 豪族に天皇への忠誠心を求める/仏教を精神的支柱と位置付け

→ 天皇家と豪族の関係を再定義し、「天皇中心」の理念的基礎を作る。

- 隋の制度と遣隋使

- 楊堅(文帝)が隋を建て、均田制・祖調庸制・府兵制・科挙で中央集権化

→ 聖徳太子はこのモデルを学ぶため小野妹子を遣隋使として派遣

→ 仏教・中央集権・官僚制をセットで輸入し、日本版の天皇中心国家を目指す。

- 楊堅(文帝)が隋を建て、均田制・祖調庸制・府兵制・科挙で中央集権化

- 対外意識の転換

- それまで日本・朝鮮は「中国皇帝に冊封される下位の国」だった

→ 聖徳太子は隋に対し、「我々は冊封される側ではなく、天子と対等」と主張

→ 四夷観(東夷としての日本)を前提とする中華世界観に対する挑戦。

- それまで日本・朝鮮は「中国皇帝に冊封される下位の国」だった

- 宗教・思想弾圧の比較

- 明治政府の廃仏毀釈 ←→ 秦の始皇帝の焚書坑儒

→ 政治体制が大きく変わるとき、既存の精神的支柱(儒教・仏教)が国家によって破壊される構造が見える。

- 明治政府の廃仏毀釈 ←→ 秦の始皇帝の焚書坑儒

- 聖徳太子像の揺らぎ

- 忍者を使った情報収集・政治運営の先駆者とされる一方、近年は「聖徳太子虚構説」が強まり、厩戸王としての再定義が進む。

本質:

飛鳥時代は、豪族主導のヤマト政権から、天皇中心・官僚制・仏教国家へと舵を切る「制度と精神の大転換期」であり、その中で日本は中国への従属意識から「対等宣言」へと意識を変えた。

価値転換ポイント

(従来価値 → 新しい本質価値への反転点)

- 「飛鳥時代=聖徳太子がいて仏教が入った時代」という教科書的イメージ

→ 豪族反乱・蘇我氏の専横・天皇殺害・朝鮮半島情勢・隋の制度導入など、国内外の権力闘争と制度輸入が交差する極めて政治的な時代として再定義。 - 「天皇中心は太古から自然にあった」

→ 馬子による天皇殺害という事件を契機に、聖徳太子が意識的に「天皇中心」の理念と制度を設計した結果であると再解釈。 - 「仏教=純粋な信仰として日本に受け入れられた」

→ 百済の外交カード/蘇我氏の権力基盤/儒教・神道との折衷の中で、政治的・国際的戦略としても導入された宗教であることが浮かぶ。 - 「日本=ずっと中国の下位」

→ 隋への対等宣言と冊封拒否を通じて、自らを「天子を頂く文明」として位置付けようとした転換点があったことが見える。 - 「聖徳太子=不動の偉人像」

→ 忍者使用の逸話や虚構説・厩戸王表記など、歴史像そのものが再検証・再構成されつつある対象へ。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 継体〜欽明〜敏達〜用明〜崇峻〜推古という天皇交代と蘇我氏の台頭

- 磐井の乱と豪族の抑え込み/ヤマト政権→朝廷への転換

- 仏教伝来と物部氏排除/冠位十二階・憲法十七条・遣隋使・法隆寺

- 隋の統一改革(均田制・祖調庸制・府兵制・科挙)と日本への影響

- 神仏習合→神仏分離→廃仏毀釈という長期スパン。

【心理レイヤー】

- 中央から見た「反乱豪族=危険な独立権力」への恐怖

- 豪族から見た「中央への恭順 vs 地域支配の維持」の葛藤

- 仏教という「洗練された外来思想・文化」への憧れと、神道への愛着の共存

- 中国から見た「四夷」である日本への蔑視と、それに対抗したい日本側のプライド。

【社会レイヤー】

- 氏姓制度→冠位十二階への移行=血縁身分社会から官僚制的能力主義へのシフト

- 外戚(蘇我氏)と天皇家の婚姻関係による権力集中

- 渡来人と技術集団(部)による社会分業の高度化

- 仏教寺院(法隆寺など)が政治・文化・教育の拠点となっていく基盤。

【真理レイヤー】

- 権力は必ず宗教・イデオロギーを必要とし、それを選択・統合・破壊することで自らの正当性を組み立てる。

- 「事件」(天皇殺害・思想弾圧)は、のちの制度や理念(天皇中心・思想統制)の形成を促すトリガーになる。

- 他文明の高度な制度(均田制・科挙など)を学び取りつつ、自分の文化に合う形で再構成することが、国家の成熟に不可欠である。

【普遍性レイヤー】

- 外戚政権・豪族政権が一度は台頭し、その後「君主中心の官僚国家」へと再編される流れは、中国も日本もヨーロッパも共有するパターン。

- 宗教が「侵略・援助・翻訳・交易」とセットで広がる構造は、仏教・キリスト教・イスラム教すべてに共通する。

- 歴史的人物像(聖徳太子など)が、後世の政治的・教育的ニーズによって脚色され、やがて再検証されるという循環も普遍的である。

核心命題(4〜6点)

(本文が最終的に語っている本質の骨格)

- 飛鳥時代は、ヤマト政権が朝廷として整い、豪族支配から天皇中心の官僚国家への転換が本格的に始まった時代である。

- 蘇我氏は仏教と外戚関係を梃子に権力を集中し、物部氏を排除して実権を握ったが、その専横(天皇殺害)が逆に「天皇中心イデオロギー」の形成を促した。

- 聖徳太子(厩戸王)は、冠位十二階と憲法十七条によって氏姓制の限界を超え、仏教と天皇への忠誠を軸に官僚制国家の骨格を用意した。

- 儒教・仏教・神道が混淆する中で、仏教は百済との関係・渡来氏族・大陸文化の威光を背景に、政治的にも精神的にも日本国家の中枢へと入り込んだ。

- 遣隋使による隋制度の学習と、「中国に冊封されない対等の天子」を名乗る宣言は、日本が中華世界観の外縁から、自立した「一文明」として自覚し始めた象徴である。

- 宗教と思想の導入・習合・弾圧の歴史(仏教導入〜廃仏毀釈、焚書坑儒との比較)は、国家が自らの存立基盤を選び直し続ける過程そのものを映している。

引用・補強ノード

(本文に登場する偉人・理論・名言が果たした“役割”を抽出)

- 継体・欽明・敏達・用明・崇峻・推古天皇

- 豪族と天皇家の関係変動、外戚としての蘇我氏台頭を時間軸で示すノード。

- 蘇我稲目・蘇我馬子・物部守屋

- 仏教受容と豪族間抗争、天皇殺害を含む権力構造の変化を象徴する人物群。

- 聖徳太子(厩戸王)

- 冠位十二階・憲法十七条・遣隋使・法隆寺など、日本型中央集権国家の設計者としてのノード。

- 楊堅(文帝)・煬帝

- 隋の中央集権制度(均田制・祖調庸制・府兵制・科挙)と、中国側の中華意識・暴君像を示す比較対象。

- ブッダ・孔子/焚書坑儒・廃仏毀釈

- 宗教・思想が国家によって選ばれ、時に弾圧される構造を示す理論・歴史ノード。

- 東漢氏・百済

- 渡来氏族と朝鮮半島勢力が、仏教伝来と日本の宗教・文化変容に果たした役割を具体化するノード。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

飛鳥時代における蘇我氏と聖徳太子(厩戸王)を中心とした政権構造の変化、仏教・儒教・神道の統合と神仏習合、遣隋使による中国制度の受容と「対等意識」の形成、そしてそれらが日本国家と天皇中心イデオロギーの基盤をどう作ったかの分析。

文脈:

古墳時代からの連続としてのヤマト政権/朝鮮半島情勢と倭の対外戦略/隋の統一改革と中央集権モデル/世界宗教史・思想弾圧史との比較/後世の「聖徳太子像」再検証。

世界観:

国家は、内部の権力闘争・外部との軍事/外交関係・宗教/思想の導入と統制を通じて、自らの統治構造を絶えず組み替えていく存在であり、日本もまた中華世界・朝鮮半島・世界宗教の大きな流れの中で、自分なりの「天子」「国家」「神」のかたちを模索してきた。

感情線:

豪族反乱と天皇殺害という不安と混沌

→ 仏教・冠位十二階・憲法十七条・遣隋使による「秩序設計」の試み

→ 中国への対等宣言と、天皇中心国家への道筋が見えてくる高揚と同時に、聖徳太子像が揺らぐ現代的違和感へと続く。

闘争軸:

- 豪族権力 vs 天皇中心の官僚国家

- 在来信仰(アニミズム・神道) vs 外来宗教(仏教・儒教)

- 冊封体制下の「東夷」日本 vs 対等な「天子」日本

- 伝統的聖徳太子像 vs 史料批判による厩戸王像再構成。