上記の記事の続きだ。

弥生時代のキーワード

| 弥生人の起源 | 大陸の北部が起源で寒冷地に強い新モンゴロイド |

| 日本初の原始的な国家 | クニ |

| 当時の日本の呼称 | 倭(わ) |

| わかっている最古の日本人の名前 | 師升(すいしょう) |

| 使っていた土器 | 弥生土器 |

| 新現象 | 貧富、身分の差が発生 |

日本初の原始的な国家

この時代、強大な力を持つ首長がいて、彼を中心にして『クニ』と呼ばれる原始的な国家が作られていった。この時、本当にこの『首長』が力を持っていたのか、あるいは先ほどの記事『人間を統率するためには『人間以上の存在』が必要だった!』に書いたように、『神』の存在を使って集団を統率したかは定かではない。それが定かならその人物がどういう人物かという記録があってもいいはずだが、それがないので推測するしかないのである。

だが、それはこの後に出てくる『わかっている最古の日本人の名前』という話をひも解くと、確かにそういうリーダーがいたかもしれないと推測はできるのである。

当時の日本の呼称

当時、日本は『倭(わ)』と呼ばれていた。それは中国の前漢王朝の歴史書『漢書』にそう書かれていたからである。これが、この世界における『文字』による日本の最初だ。ここで初めて文字という文化で日本が語られたのである。

その次に中国は後漢王朝時代になる。この時代、

| 東 | 後漢王朝 |

| 西 | ローマ帝国 |

という2代帝国が世界に存在していて、実際にこの2国は交流をしていた世界的にも最前線にいた彼らの歴史書『後漢書』東夷伝に、『倭の奴国(なのくに)の王』の使者が後漢の都にて、光武帝から印鑑と紐のセットを授かったと記載されている。

わかっている最古の日本人の名前

更にその50年後に『倭国王』の『師升(すいしょう)』が奴隷身分の人間を後漢の皇帝に献上したとある。この人物の名前が、文字という文化で語られた初めての日本人の名前なのである。それらの中国の書物にあった情報をまとめてみよう

倭の国の情報

- 日本は倭という名前だった

- 倭には100ほどの小国が乱立していた

- 倭の奴国の王は中国の後漢の皇帝と交流がある

- 奴国はおそらくその小国の一つである

- 『倭国王』の『師升(すいしょう)』はおそらく小国の王の一人である

- 師升がわかっている日本人の最古の名前である

その後、中国の歴史書『魏志』倭人伝に、日本の『邪馬台国(やまたいこく)』について書かれている。おそらくこれは『奴国』と同じように、倭(日本)にあった小国の一つの名前だろう。この国のトップにいたのが、卑弥呼(ひみこ)その人である。とある専門書には、この卑弥呼が名前のわかっている最古の日本人だと書いているが、

- 師升

- 卑弥呼

この2人で意見が割れるところだろう。卑弥呼は30ほどの諸国の連合体の長にたてられ、当時倭で起こっていた騒乱を、呪術を用いておさめたと記述されている。では、なぜ彼女が国のトップに立ち、そんな怪しい方法で当時の大勢の人々を治めることができたのだろうか。それは、所々に登場している『神話、宗教』といった精神的な話を熟考すれば見えてくる事実である。

縄文時代の記事にも書いたが、当時の神話は『~ズム』という考え方が通常だった。それが下記のとおりだ。

アニミズム

生物・無機物を問わないすべてのものの中に霊魂、 もしくは霊が宿っているという考え方。例えば、風の神、水の神等。

トーテミズム

各集団が特定の動物や植物などをトーテムとして崇める信仰のこと。『我が守護神のタカを恐れよ!』

シャーマニズム

シャーマン(巫師・祈祷師)の能力により成立している宗教や宗教現象の総称。『神霊が憑依した』

そして縄文時代からあった『土偶』は、そのアニミズムの考え方の中にあるものだという見解があるわけだ。この日本は『八百万の神々』を信仰するアニミズムの発想が古くから根付いていて、最近で言えば宮崎駿作品の『もののけ姫』、『千と千尋の神隠し』等にもその様子が見て取れるようになっているわけだ。

しかしこの時代、やはりこの日本にもアニミズムだけじゃなく『シャーマニズム』の考え方も強まった。つまり、『巫女(シャーマン)』の地位が高まり、豊作を祈る祭礼が重要視されたのだ。それは古代エジプトでも『神官』というキーワードが出てきているので、詳しくは前述のエジプトの記事を見るといいだろう。

卑弥呼は巫女だった。つまり、やはり先ほども『強大な力を持った首長』のくだりで見たように、神格化された巫女である彼女が『いうことを聞かない人々』を治めたのだ。やはりそこに存在していたのは『神』の力だったようだ。

史書にある倭国の歴史

紀元前2世紀。稲作や金属文化が入ってきた日本で集落が巨大化し、『クニ』が乱立。この頃、『漢書』地理志に倭国が初めて登場する。撤退。

1~2世紀 集落から発展した『クニ』は漢へ朝貢を始めた。

2世紀後半。『後漢書』東夷伝によると、2世紀後半に倭国でクニ同士の大規模な戦乱が起きたという。

3世紀半ば。女王卑弥呼。戦乱を治めるため邪馬台国の卑弥呼が女王に立つ。

3世紀後半~413年。壱予(いよ)以降、中国の史書から倭国に関する記述がない。この頃、日本はヤマト政権が台頭をはじめ、古墳が築造されるようになっていた。

卑弥呼は中国の『魏』の皇帝に、

- 『親魏倭王(しんぎわおう)』という称号

- 金印紫綬

- 100枚の銅鏡

- 真珠

等の王位の象徴物を授かっている。しかも、卑弥呼が直接会いに行ったわけじゃなく、使いの者に受け取らせたわけだから、関係は台頭だ。事実、240年に魏の使者が邪馬台国に遣わされたり、243年に邪馬台国が使者を魏に送るなどして、邪馬台国と魏は親善と友好を深めていたようだ。

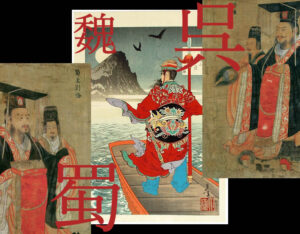

魏がなぜ倭国とつながった理由としては、三国志時代のこの時、呉、蜀といった他のエリアより優位に立つためだったと推測されている。この時代、『第四勢力』というこの三国以外の『公孫氏』が遼東にいて、朝鮮と倭国と交流を持っていた。魏は公孫氏を滅ぼした翌年に卑弥呼とのこのやり取りがあるため、そう推測されているのだ。

この卑弥呼だが、専門書にあるキーワードはこうだ。

- 確実に名前の分かる最初の人物

- ヒメコ(日女子)、ヒノミコ(日の御子)、ヒメミコ(日女御子)などといった主張の称号の可能性がある

前漢時代に登場した『師升』は、『確実性に欠ける』ということで排除したのだろうか。しかしどちらにせよこの卑弥呼も、色々と謎の多い女性で、彼女がいた邪馬台国があった場所を巡っては今も尚議論が続いているという。有力なのは、

- 畿内

- 九州

説だ。近畿(奈良県の纏向遺跡)か九州(佐賀県の吉野ケ里遺跡)かということである。『魏志』倭人伝には、

鬼道につかえ、よく衆をまどわす

王となって以来、その姿を見る者少なく碑1000人を侍(はべ)らせた

とあり、卑弥呼が宮殿の奥深くにいた巫女であることがほのめかされている。そこまではいい。だが、そのあとの話を聞くとある見解が浮かび上がってくるようになる。卑弥呼の言葉は、補佐役の弟によって小国の権力者たちに伝えられ、深く身を隠すことによってその存在の神秘性を高めたという見解がある。まず、それはあり得そうな見解である。だが同時に推論でもあるわけだ。そうした推論があるならば、こういうのはどうだろう。

卑弥呼は、時代的に力があったシャーマン(巫女)というエネルギーを利用する男たちに利用された、一人の女性だった

それは、古代エジプトに存在したファラオ『ツタンカーメン』の話を考えると浮き彫りになる事実である。当時、古代エジプトではラーが信仰されていたわけだが、しかし、テーベの守護神『アメン』が習合し、『アメン・ラー』と呼ばれ、ファラオはその子供と呼ばれるようになった。だが、アメン神官団の権力が強くなりすぎて、イクナートンはそれに対抗するために別の太陽神『アテン』を持ち上げ、これを信仰する一神教を押し出したのである。

テーベの守護神『アメン』が習合し、『アメン・ラー』となった。

イクナートンがアメン神官団に対抗する。

ツタンカーメンが元に戻して秩序を戻す

アテンではあまり人が納得しなかったのである。そしてツタンカーメンがこんがらがった神話を元に戻して秩序を戻したという。しかしこの話はおかしい。ツタンカーメンが即位したのは『9歳』だからである。つまり、彼の背景には別の人物がいたのだ。それは、

- 宰相アイ

- 将軍ホレムヘブ

だといわれている。

このように、王である人物『以外』の人物が、王を『神輿』に掲げ、実権はその者が握るということはあり得ないことではない。『摂政』がそうだ。

摂政

天皇が幼少であるか女帝である場合、天皇に代わって政務を行なう職。

ツタンカーメンが幼子であり、卑弥呼は女性だ。そう考えると、この『摂政』の考え方と一致するわけだ。また、天草四郎のWikipediaにはこうある。

寛永14年(1637年)に勃発した島原の乱ではカリスマ的な人気を背景に一揆軍の総大将となる。戦場では十字架を掲げて軍を率いたとも伝わるが、四郎本人はまだ10代半ばの少年であり、実際に乱を計画・指揮していたのは浪人や庄屋たちで、四郎は一揆軍の戦意高揚のために浪人や庄屋たちに利用されていたに過ぎないと見られている。

卑弥呼の特徴

- 存在が謎

- 女性である

- 多くの者が顔を見ない

- 魏の皇帝すらも見たことはない

- 言葉を伝えているのは男(弟)である

卑弥呼は240~249年頃に死んだとされていて、その後『男子の王』が立てられたが、国内がそれでは納得しなかった。そこで卑弥呼の親族だった13歳の『壱与(いよ)』を女王にすると、国が治まったという。この『女王、巫女を求める人々の心理』も、私がこのような推論をした理由だ。このような条件を考えると、そういう考えがあってもおかしくはないだろう。

とにかくこのようにして、『歴史の謎』がある卑弥呼の伝説は、世界中の人々の好奇心と想像力をかき立てる存在のようだ。『トゥームレイダー』という人気の映画シリーズがあるが、そのゲーム版でも、映画版でも、ともにこの卑弥呼の謎をテーマにしたストーリーがあるくらいである。

また、壱与の時代も、魏の次に興った『西晋王朝』とやり取りをしたのだが、266年を最後に邪馬台国が中国の史書からなぜか消えてしまったという。まったく、色々と謎の多い『邪馬台国の卑弥呼』である。

とにかくこのようにして弥生時代が終わり、次の『古墳時代(3世紀中頃 – 7世紀頃)』へと進むのであった。

関連記事

論点構造タグ

(記事が扱うテーマ・思想軸・批判軸を抽出)

卑弥呼と師升=「最古の日本人名」問題/中国史書から見える倭国像とクニ乱立/巫女・シャーマン支配と神の権威/王=神輿/黒幕構造(摂政)という権力像/アニミズム〜シャーマニズムの継続線/卑弥呼=利用された可能性という視点/ツタンカーメン・天草四郎との比較構造/邪馬台国比定(畿内説・九州説)と歴史の謎性。

問題提起(一次命題)

(本文冒頭〜導入部で提示された“問い”を圧縮)

文字史料に登場する「最古の日本人の名前」は誰なのか――師升か、卑弥呼か/

そして、卑弥呼とはただの神秘的女王なのか、それとも「神の力」を利用した男たちに担がれた神輿だったのか。

因果構造(事実 → 本質)

(本文内の因果関係・構造変換・本質抽出)

- 弥生期、日本列島に多数のクニが乱立 → 強大な首長を中心とする原始国家の形成 → その様子が中国の史書に「倭」として初登場

- 前漢『漢書』:日本は「倭」として文字に記録される → 後漢『後漢書』東夷伝:奴国王が光武帝から印綬を受ける → その後「倭国王」師升が奴隷を献上と記される

→ 師升が「文字に現れる最古の日本人名」として浮上する - 倭には百余国が並立 → 1〜2世紀に漢への朝貢 → 2世紀後半には倭国大乱が起こる

→ 戦乱収束のため、邪馬台国の卑弥呼が30余国の女王に擁立される - 当時の宗教・世界観:

アニミズム/トーテミズム/シャーマニズム+縄文以来の土偶文化 → 「八百万の神」的感覚が根を張る

→ 巫女・シャーマンの地位が上昇し、「豊作祈願の祭礼」「呪術」による統治が可能になる - 卑弥呼は「鬼道につかえ、よく衆をまどわす」と記される/多くの者が姿を見ない/言葉は弟が伝える

→ 卑弥呼=「人々の前に現れない神秘的巫女」、実務は男性が代行という構図 - 古代エジプト:

アメン神官団の台頭 → イクナートンのアテン信仰 → 大衆の反発 → 9歳のツタンカーメンが「元に戻した」とされるが、実態は宰相アイ・将軍ホレムヘブらの黒幕支配

→ 「幼い王」や「象徴的王」を神輿として用いる権力構造が見えてくる - 島原の乱の天草四郎:

10代半ばのカリスマ少年が総大将として担がれるが、実際の計画・指揮は浪人・庄屋層

→ カリスマ的人物を「象徴」として前面に出し、背後の大人たちが運営するパターン

これらを重ねることで:

卑弥呼=巫女としてのカリスマ性と「神」の権威を前面に出しつつ、実際には男たちがその力を利用し、政治を動かした可能性が高いという本質構造が浮き上がる。

価値転換ポイント

(従来価値 → 新しい本質価値への反転点)

- 「最古の日本人名=卑弥呼」という通説的イメージ

→ 前漢・後漢史書を精査すると、「師升」という名が先に確認でき、“最古”の座は揺れている。 - 「卑弥呼=超然とした聖なる女王」という一枚絵

→ 史書の描写と他文明の事例を照合すると、巫女の権威を利用した男たちによる黒幕支配(摂政構造)の可能性が浮上する。 - 「古代の王=絶対権力者」という単純図式

→ ツタンカーメンや天草四郎のケースから、王やカリスマは“神輿”であり、実権は別の人物が握ることがあると読み替えられる。 - 「卑弥呼の謎=場所(邪馬台国はどこか)ばかり」

→ 場所論争だけでなく、権力構造・宗教構造の謎として読み解く視点にシフト。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 倭=日本列島に百余国が並立した弥生期世界

- 前漢『漢書』→後漢『後漢書』→魏『魏志』倭人伝へと続く、中国側から見た倭国像の変遷

- 奴国王への印綬授与/師升の献上/倭国大乱/邪馬台国・卑弥呼の登場/壱与→空白の150年→古墳時代へ

- 同時代の東西「二大帝国」(後漢とローマ)、三国志時代の魏の対外戦略、公孫氏滅亡との連動。

【心理レイヤー】

- 戦乱と不安の中で、「人間以上の存在」「神の声」を求める集団心理

- 姿を見せない女王・巫女に対する畏怖と信頼

- 「女王/少年王」を前面に立てることで、民衆の感情を一気にまとめたい為政者側の心理。

【社会レイヤー】

- クニの乱立と統合のプロセス/朝貢による国際的地位の承認

- 巫女・シャーマンの地位上昇と「神官」的役割の重要化

- 「王=神の代弁者」として立て、その背後で実務を担う摂政・重臣たちの構造

- 邪馬台国と魏の関係(親魏倭王・金印紫綬・銅鏡・真珠)に見える国際秩序への組み込み。

【真理レイヤー】

- 歴史上、「権威を持つ象徴」と「実際に動かす手」はしばしば分離する。

- 人々は争いと混乱の中で、「目に見えない力」「神秘性」によって秩序を取り戻そうとする。

- 文字史料は事実の「全体」ではなく、勝者や書き手が選んだ断片でしかない。

【普遍性レイヤー】

- 卑弥呼・ツタンカーメン・天草四郎に共通する、**「カリスマを神輿にする権力パターン」**は、時代・地域を問わず繰り返される。

- 宗教的カリスマと政治的権力の結合と分離は、世界中の王権史に普遍的に見られる構造。

- 「最古の名前」や「国家の起源」をめぐる議論は、どの文明でも自らのアイデンティティをどう定義するかに直結する。

核心命題(4〜6点)

(本文が最終的に語っている本質の骨格)

- 文字史料上の「最古の日本人名」は、倭国王師升と卑弥呼のあいだで揺れており、「誰を最初とみなすか」は史料批判と定義の問題である。

- 卑弥呼は、戦乱の倭国をまとめるために立てられた巫女女王であり、その権威はアニミズム・シャーマニズム的世界観に支えられていた。

- しかし、史書の描写と他文明の事例から見ると、卑弥呼の背後には言葉を伝える弟や男たちの存在があり、彼らが巫女の神秘性を利用して実権を握っていた可能性が高い。

- 古代エジプトのツタンカーメンや、島原の乱の天草四郎のように、「象徴的人物+黒幕」という権力パターンは、時代と場所を超えて繰り返される。

- 邪馬台国の所在地(畿内か九州か)や卑弥呼の正体をめぐる謎は、人々の想像力と好奇心を刺激し続ける「歴史の余白」として残されている。

- 弥生末~古墳初頭の倭国史は、「女性巫女王の神秘」と「男たちの政治」が複雑に絡み合った、宗教と権力の転換点である。

引用・補強ノード

(本文に登場する偉人・理論・名言が果たした“役割”を抽出)

- 『漢書』地理志/『後漢書』東夷伝/『魏志』倭人伝

- 倭国・奴国・師升・邪馬台国・卑弥呼の存在を、文字として初めて外部から記録した一次史料ノード。

- アニミズム/トーテミズム/シャーマニズム

- 縄文から続く神話的世界観を説明する理論枠として、卑弥呼の巫女としての役割を理解する土台。

- 古代エジプト:ラー/アメン・ラー/アテン/イクナートン/ツタンカーメン/アメン神官団/宰相アイ/将軍ホレムヘブ

- 「神の名をめぐる権力闘争」と「幼王を神輿にした黒幕支配」の具体例として、卑弥呼の背後構造を読み解く比較ノード。

- 天草四郎

- カリスマ少年が象徴となり、実際には大人たちが戦を動かした事例として、巫女女王を担ぐ構図の近世版。

- 摂政の概念

- 「幼少または女帝の代理として政務を行う者」という制度的枠組みを通じて、卑弥呼の背後にいた可能性のある男性権力者像を説明。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

中国史書に現れる倭国・師升・卑弥呼の記述を手がかりに、「最古の日本人名」と卑弥呼の実像(巫女・女王・神輿・黒幕構造)を読み解く試み。

文脈:

弥生末〜古墳初頭の倭国史/漢・魏・晋との国際関係/縄文以来のアニミズム・シャーマニズム/世界王権史における「象徴王+黒幕」パターン/宗教と政治権力の結合・利用の歴史。

世界観:

歴史に登場する「王」や「聖なる人物」は、必ずしも自ら全てを決めていたわけではなく、しばしば背後の権力者によって担がれた「神輿」にすぎない場合がある。

宗教・神話・カリスマ性は、人々の不安と秩序欲求に応える形で権力と結びつき、その結合の仕方が時代ごとの政治構造を形作る。

感情線:

「卑弥呼=謎のシャーマン女王」という素朴なイメージ

→ 師升・中国史書・他文明の事例を辿ることで、背後の権力構造が見えてくる驚き

→ 卑弥呼をめぐる謎が単なるロマンではなく、「宗教と権力の普遍構造」を映し出す鏡として立ち上がる感覚。

闘争軸:

- 卑弥呼を「聖なる女王」としてのみ見る視点 vs 「権力に利用された巫女」として見る視点

- 王=絶対権力者という単線図式 vs 王=象徴、実権は黒幕という多層構造の権力観

- 日本固有の物語としての邪馬台国 vs 世界宗教史・王権史の中に位置づける普遍構造としての邪馬台国。