ハニワくん

ハニワくん先生、いくつか質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

1884、5年にベルリン会議が行われ、アフリカの国境が決められました。

しかしそれは『文化的景観』を無視したもので、この時に西欧列強が勝手に引いた国境線は、民族構成を無視して適当に引かれたため、このせいで現在進行形で、アフリカで紛争が行われてしまっているのです。それは中東でも同じことがありましたから、そうなるのは必然的だと言えます。アフリカがなかなか発展途上国から抜けられない理由は、

1.内紛が頻発してしまっている

2.モノカルチャー栽培から脱することができない

という2点が問題として挙げられています。モノカルチャー栽培からの依存は『抜け出せばいいだけ』なのですが、簡単にそうすることができないこのあたりの理由にも、アフリカの発展が遅れてしまっている原因があるかもしれません。しかし、本来黒人である彼らのポテンシャルはとても高く、彼らが本気を出したら大きな結果を出すことも夢ではありません。アフリカはいろいろな意味で、まだまだこれからの国々なのです。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

世界の植民地

上記の記事の続きだ。この世界で植民地となったエリアを大きく分けると、

- 東南アジア

- アメリカ大陸

- アフリカ大陸

となる。東南アジアとアメリカ大陸に関しては下記の記事に書いた。

では、アフリカが独立したのはいつか。実は、ごくごく最近なのである。まず、『第一次世界大戦(1914~1918年)』が起き、それが終わると長らく植民地にされていた地域で部族の独立運動が起こる。エジプトやインドが独立するの皮切りに、世界の植民地とされていた国々が次々と独立し始めるわけだ。

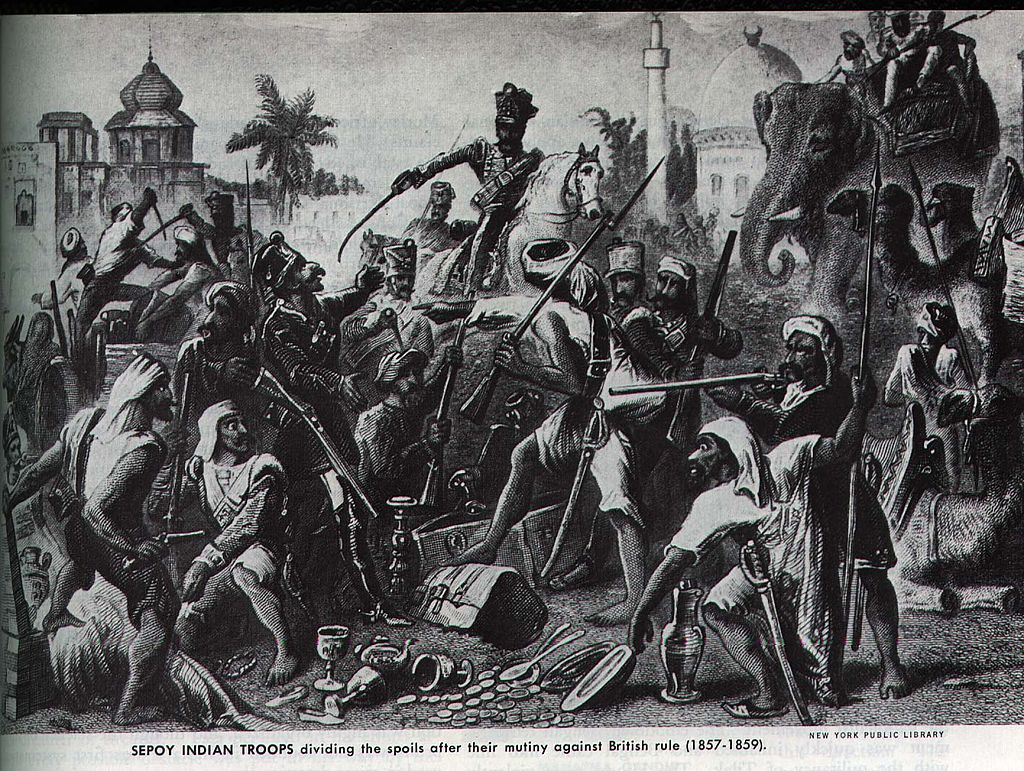

インド大反乱

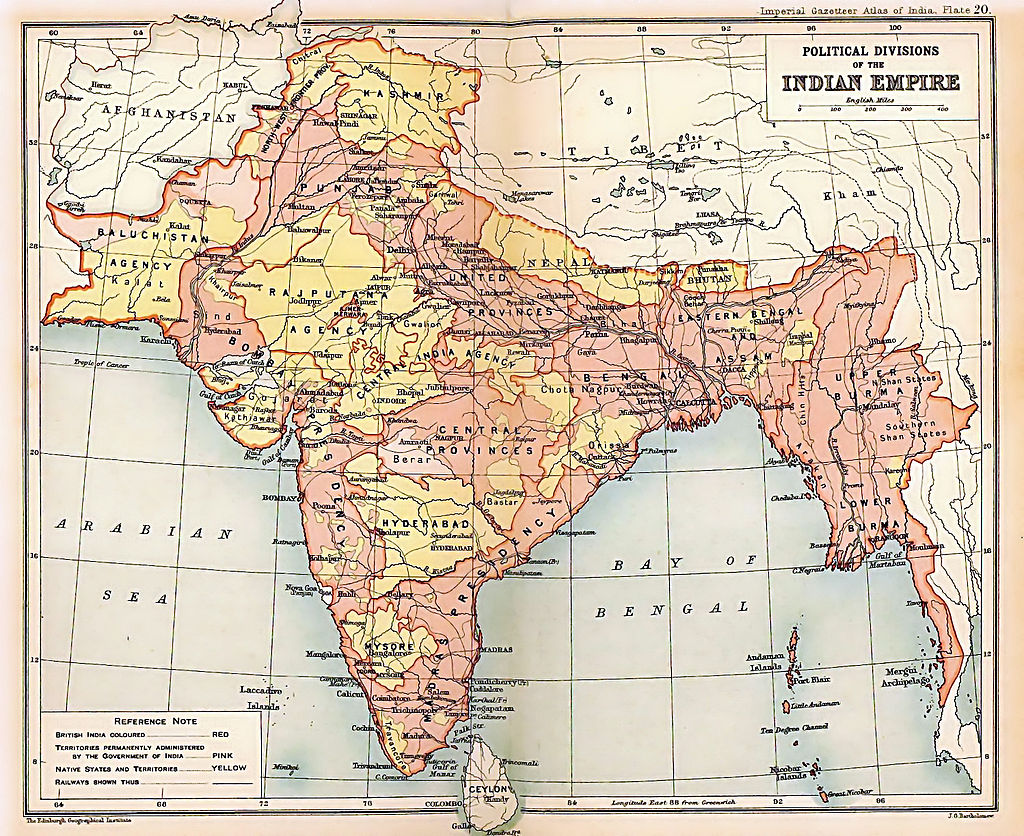

1857年、イギリス支配にインド人が不満を覚え、東インド会社が雇っていたインド人傭兵(シパーヒー)が暴動を起こし、それが全インドを巻き込む『インド大反乱』に発展。その後、ヴィクトリア女王が『インド帝国』の初代皇帝(在位:1877年1月1日 – 1901年1月22日)に即位し、インドは『大英帝国』として黄金期を迎えた。しかしもちろん植民地であるインド人はイギリスに不満を覚える。

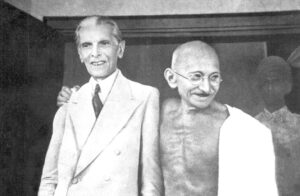

ガンジー、ジャワハルラール・ネルー、チャンドラ・ボースらを筆頭として、インドで独立運動が起こる。そして1947年にようやくインドは独立に成功。イギリスがついにこの地を支配することができなくなり、インドへ権力委譲を約束したのだ。

アジア、アフリカの独立

アジア、アフリカの独立の動きを見てみよう。

アジア

| 独立年 | 国名 | 独立前の宗主国 |

| 1945年 | ベトナム民主共和国 | フランス |

| 1946年 | フィリピン共和国 | アメリカ |

| 1947年 | インド連邦 | イギリス |

| パキスタン・イスラム共和国 | イギリス | |

| 1948年 | 大韓民国 | 日本 |

| 朝鮮民主主義人民共和国 | 日本 | |

| ビルマ連邦共和国 | イギリス | |

| 1949年 | インドネシア連邦共和国 | オランダ |

| 1953年 | カンボジア王国 | フランス |

| 1957年 | マラヤ連邦 | イギリス |

アフリカ

| 1957年 | ガーナ共和国 | イギリス |

| 1958年 | ギニア共和国 | フランス |

| 1960~1961年 | カメルーン共和国 | フランス、イギリス |

| 1960年 | コートジボワール共和国 | フランス |

| コンゴ共和国 | ベルギー | |

| セネガル共和国 | フランス | |

| ソマリア民主共和国 | イギリス、イタリア | |

| チャド共和国 | フランス | |

| 中央アフリカ共和国 | フランス | |

| トーゴ共和国 | フランス | |

| ナイジェリア連邦共和国 | イギリス | |

| ニジェール共和国 | フランス | |

| ベナン共和国 | フランス | |

| マダガスカル共和国 | フランス | |

| マリ共和国 | フランス | |

| 1962年 | アルジェリア民主人民共和国 | フランス |

| ウガンダ共和国 | イギリス | |

| 1963年 | ケニア共和国 | イギリス |

| 1964年 | ザンビア共和国 | イギリス |

| マラウイ共和国 | イギリス | |

| 1965年 | ガンビア共和国 | イギリス |

ベトナム、フィリピン、インドが独立した後の20年間で、これだけの国が独立を果たしている。特に1960年は『アフリカの年』と言われ、17か国もの国が独立している。この背景にあったのは『冷戦中の米ソ』で、植民地の継続をしようとしていたイギリス、フランスへの牽制だった。

アジア=アフリカ会議

第二次世界大戦終了後の1955年に行われた『アジア=アフリカ会議』では、実に29か国もの国が集まった。そして以下のようなことが話し合われ、固く誓い合った。

バンドン会議における異議

- 反帝国主義、反植民主義、民族自決の精神。

- アメリカ(西側諸国)、ソビエト連邦(東側諸国)のいずれにも属さない第3の立場を貫こうとする基本的指向。これによりいわゆる第三世界の存在を確立。

- アメリカ、ソ連の対立を緩和する立場(バランシング・ブロック)を作る契機となった。

- 会議において「世界平和と協力の推進に関する宣言」を採択した。

平和十原則

- 基本的人権と国連憲章の趣旨と原則を尊重

- 全ての国の主権と領土保全を尊重

- 全ての人類の平等と大小全ての国の平等を承認する

- 他国の内政に干渉しない

- 国連憲章による単独または集団的な自国防衛権を尊重

- 集団的防衛を大国の特定の利益のために利用しない。また他国に圧力を加えない。

- 侵略または侵略の脅威・武力行使によって、他国の領土保全や政治的独立をおかさない。

- 国際紛争は平和的手段によって解決

- 相互の利益と協力を促進する

- 正義と国際義務を尊重

正式名称は世界平和と協力の推進に関する宣言。バンドン十原則(ダサ・シラ・バントン)とも呼ばれる。

参加国

- アフガニスタン王国

- イエメン王国

- イラク王国

- イラン帝国

- インド

- インドネシア

- 英領ゴールド・コースト

- 英埃領スーダン

- エジプト共和国

- エチオピア・エリトリア連邦

- カンボジア王国

- サウジアラビア

- シリア共和国

- セイロン

- タイ王国

- 中華人民共和国

- トルコ

- 日本

- ネパール王国

- パキスタン

- ビルマ連邦

- ベトナム国

- ベトナム民主共和国

- フィリピン

- ヨルダン

- ラオス王国

- リビア王国

- リベリア

- レバノン

東南アジアには『ASEAN(東南アジア諸国連合)』ができ、アフリカには1963年に『アフリカ統一機構(OAU)』(現アフリカ連合AU)』が生まれ、アフリカ諸国の相互連携を図る。しかし、ベルリン会議で決められた『文化的景観』を無視した国境のせいで、内紛が起き、そうスムーズにはいかなかった。

黒人の人生とは

黒人というのは、肌の色が黒いというだけで重荷を背負っているのだろうか。

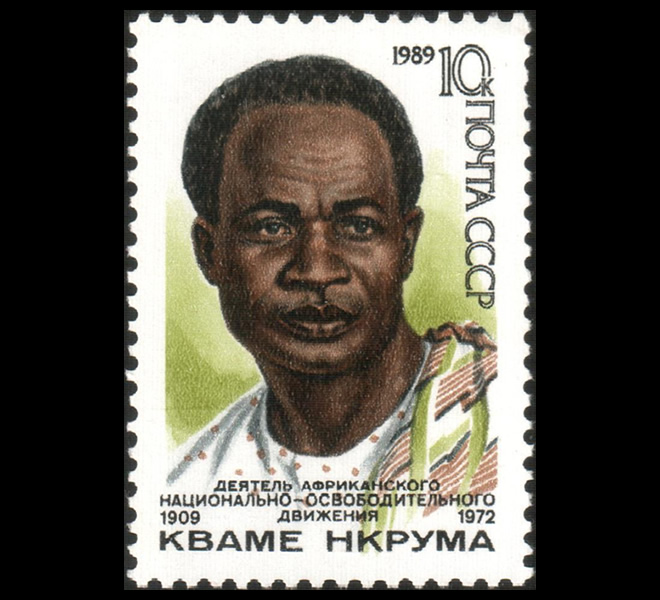

ガーナ初代大統領クワメ・エンクルマ

1960年10月、ガーナの初代大統領クワメ・エンクルマ大統領が国際連合総会における演説の中でアフリカの自由を主張し、主に南アフリカに対して白人至上主義を終結させるよう呼びかけた。

我々の時代の一つの基本的事実は、アフリカの覚醒が現代世界にもたらす重大な影響である。アフリカのナショナリズムの潮流はあらゆるものを押し流し、この大陸に行なわれてきた長年の不正義や犯罪からの回復を植民地保有国に要求するものである。しかし、アフリカは復讐を求めない。悪意を抱く事はアフリカの本性に反している。200万人以上の人民は声を揃え、非常な力をもって叫ぶ。

彼らは何と言うのだろうか?我々は抑圧者の死を求めないし、奴隷所有主の不運な末路も願わない。我々は正当で前向きな要求を主張する。その声は海に山に、丘に谷に、砂漠に、人類の住む広大な土地に響き渡り、アフリカの自由を求める。アフリカは自由を望んでいる。アフリカは自由でなければならない。これは単純な叫びだが、これを無視しがちな人たちに強い警告を与える信号でもある。

ケニア初代大統領ジョモ・ケニヤッタ

彼ら黒人たちの強いられた運命は厳しいものだった。例えばケニアの初代大統領ジョモ・ケニヤッタだ。ケニア共和国の首都、ナイロビにあるジョモ・ケニヤッタ空港につけられたのは、彼の名前である。9年もの間投獄されることもあった。それだけ、ケニヤッタの生涯は、試練の壁が多かった。しかし、不屈の精神でイギリスから見事に独立を勝ち取り、一国の創立者となったのである。

南アフリカの黒人解放運動指導者ネルソン・マンデラ

南アフリカの政治家デララークと共に、アパルトヘイト撤廃のために、南アフリカの黒人解放運動に身を投じた指導者、ネルソン・マンデラ。反逆罪に問われ、27年間の獄中生活を強いられるが、釈放後、その類稀なる信念が認められ、南アフリカの大統領に就任、そして、ノーベル平和賞をも受賞した。

彼らの言葉から見えてくるものがあるはずである。

アフリカの誰か(X)を起因とするマルコムX

そして、人種差別ということで言うなら彼の言葉ほど強烈なものはない。アメリカで最も著名で攻撃的な黒人解放指導者として知られているマルコムXだ。その理由は、彼が6歳の頃、牧師だった父親が、人種差別による虐殺によって無残にも殺され、それを警察(国家)によって『自殺』だと隠蔽されたからである。更に、マルコムXの母親ルイーズは、白人に強姦されて生まれた。

というルイーズ。その彼女は、夫であり、マルコムXの父親でもあるアール・リトルが虐殺され、自殺に隠蔽された直後、精神病院に入院することになったのだ。

マルコムXは言った。

400年にも及ぶリンチの歴史は、アメリカ市民が殺人者であることを証明するものだ。

黒人たちは、ただそれだけの理由で人一倍重い荷物を背負って生きることを強いられたのである。

世界唯一の黒人の億万長者オプラ・ウィンフリー

ただ、そんな中でもキング牧師やオプラ・ウィンフリーのように、負に屈さず、むしろそれをバネにして大きなエネルギーを生む人もいる。20世紀以降のアメリカで最も裕福なアフリカ系アメリカ人で、「世界で最も有力な女性」と称され、アメリカの歴史で最も偉大な黒人の慈善家でもある、かつては世界唯一の黒人の億万長者であったオプラ・ウィンフリーは言った。

子供時代が不幸だからといって、一生不幸でいてはいけない。

あなたの傷を知恵に変えなさい。

怖いものがあっても、それ自体にわたしたちを支配する力はないわ。それを怖がる自分の気持ちに支配されてしまうの。真実を見つめれば、きっと不安から解放されるわ。

彼女は、以下の黄金律を自分のものにしたのである。自分の運命を嘆くこともできるが、『嘆かない』こともできる。それが人生であることは間違い用のない事実である。

アパルトヘイト撤廃

『冷戦中の米ソ』が植民地の継続をしようとしていたイギリス、フランスへの牽制のために『アフリカの年』を支援したが、米ソの目的はそれだけじゃなく、この『第三世界』の取り込みもあった。例えばアメリカは、中東地域に『イラン』を親米派として選ぶが、『イラン革命』を起こされ、『イラク』側につくしかなく、そのイラクとも問題を起こしてしまうわけだ。

東アジアに至っては、ソ連が中国や北朝鮮を親ソ派として取り込んだから、アメリカは日本を同盟国に選んで、ソ連勢力を牽制した。

そしてアフリカも同じように、取り込もうとした。だが、冷戦が終わり、米ソはアフリカから手を引くことになったのである。

1960年頃。民主主義の政権を樹立するが、安定しなかった。

米ソが裏で糸を引いていた。アフリカを自分たちの派閥に取り込もうとした。

1990年頃。米ソがアフリカから手を引き、アフリカ諸国の政権は弱体化。また民主化の波が訪れる。

1991年。

1989年にデクラークが南アフリカ共和国の大統領になると、方針が大きく転換する。黒人達との交渉によって南アフリカの将来を決めていくといった現実的で柔軟な民主改革路線をとった。その政策方針により、アフリカ民族会議(ANC)やパン・アフリカニスト会議(PAC)、南アフリカ共産党の非合法化を解除し、ANC指導者のネルソン・マンデラを釈放した。

- 米ソが手を引く

- 影響力の強いネルソン・マンデラを釈放する

- アパルトヘイトへの国際的な非難が高まる

こういった好カードを上手く利用し、デクラークとマンデラは、1991年についにアパルトヘイトの撤廃を実現させたのだ。

アフリカ内紛の原因

先ほど、ベルリン会議で決められた『文化的景観』を無視した国境のせいで内紛が起きたと書いたが、この時に西欧列強が勝手に引いた国境線は、民族構成を無視して適当に引かれたため、このせいで現在進行形で、アフリカで紛争が行われてしまっているのだ。

それは中東でも同じだった。第一次世界大戦が終わり、中東地域の領土は戦勝国に振り分けられた。

| イギリス | 南部シリア、イラク大半 |

| フランス | 北部シリア、イラクの一部 |

そしてパレスチナは、イギリスが国際連盟にその地域の保護をゆだねる『委任統治領』となった。

更にイギリスとフランスは、その地域となった、

- イラク

- シリア

- レバノン

- トランスヨルダン

- パレスチナ

を、その土地の部族や宗派などを一切考慮せず、国境を直線で引いてしまった。自分たちの心をないがしろにされ、土足で踏みつぶされた彼らは、イギリスととフランスに対して怒りを覚えるようになり、各地で独立を求めるようになった。

アフリカ紛争

| 1960~1965年 | コンゴ動乱 |

| 1967~1970年 | ナイジェリア内戦 |

| 1975~2002年 | アンゴラ内戦 |

| 1976~ | 西サハラ問題 |

| 1983~ | スーダン内戦 |

| 1988~ | ソマリア内戦 |

| 1990~1994年 | ルワンダ内戦 |

| 2003~ | ダルフール紛争 |

| 2011~2017年 | 南スーダンへの自衛隊派遣 |

発展途上国から抜けられない理由

アフリカがなかなか発展途上国から抜けられないのは、

- 内紛が頻発してしまっている

- モノカルチャー栽培から脱することができない

という2点が問題として挙げられている。

モノカルチャー栽培は、植民地産業とも言われ、当時からここで行われていたこと。これは取引価格が高値であれば、効率良く収益を上げられるが、栽培する者が充分な収入を得られず貧富の差が顕著に現れるなど、多くの問題が存在する。また、これに力を注ぐと工業化に目が行かない。まるで、『見えない何か』に足を引っ張られるようなイメージで、アフリカは『停滞』を余儀なくされているのだ。

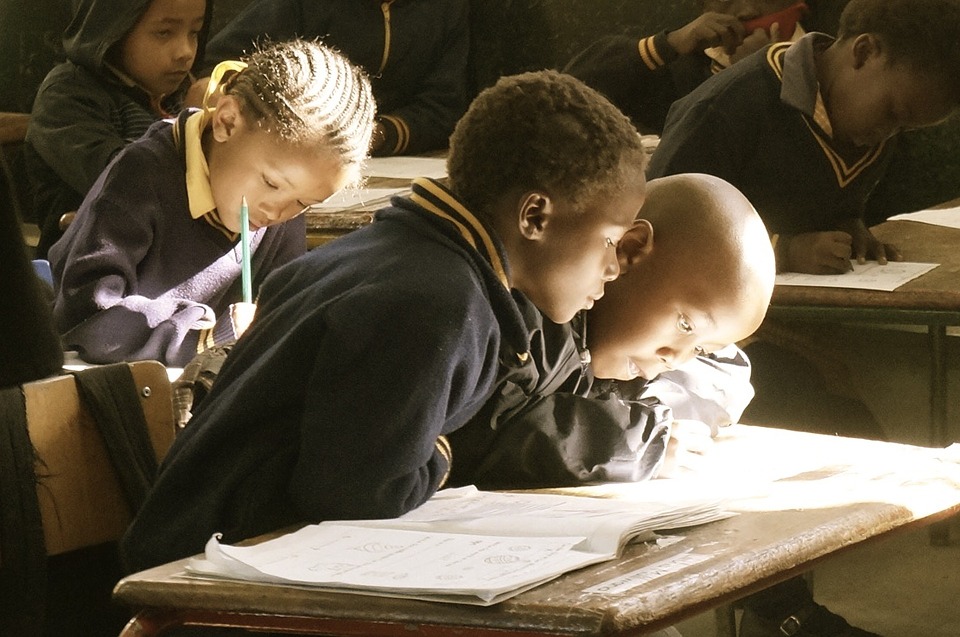

アフリカ人の大きな可能性

だが、それも考え方次第だ。オプラ・ウィンフリーのような考え方で、ピンチをチャンスに変えるのだ。まだまだ発展途上ということは、これからはただただ明るくなるだけ。そう考え、アフリカが世界一の先進国であると言われる日が来るように、彼らはその自分たちの生まれた地で、奮闘していくべきなのである。

もちろん、先進国が支援をしてもいい。私もベナンの寄付プロジェクトに参加したことがある。そして私の数万倍の寄付金が世界中から集まっていることだろう。だが、ただ支援するだけでも主体性が削がれるから意味がない。もし、『植民地病』というようなものがあるのだとしたら、そうやって他国や他人が指導、支援することは必ずしもプラスではない。彼らの潜在能力はとてつもなく高い。

2013年5月に放送されたTBSの番組『人体科学ミステリー アノ有名人のカラダを最新科学で大解剖SP』では、年2回が限度と言われるフルマラソンに9回も出場した、マラソンの川内優輝選手の体の構造を調べる、という特集が組まれた。

- 食事コントロールはなし

- 実業団加盟の他選手に比べて極端に少ない練習量

マラソン界の重鎮たちも、彼にはマラソンの常識が通用しないといって、目を丸くする。

マラソンランナーには欠かせないとされる食事制限を一切行わないばかりか、練習量は日本のトップランナーのおよそ半分。長年に渉り日本の長距離界をリードしてきた瀬古利彦が「常識が常識じゃない」と語り、オリンピックメダリストの高橋尚子も目を丸くする川内の強さの秘密とは? 最新科学の力を使って徹底解析すると、川内の身体には世界を席巻するアフリカ、マラソン勢と共通する遺伝子があった。川内が秘めたポテンシャルにも迫る。

私も番組を観たが、彼の遺伝子には、アフリカ人と同じような遺伝子を持っていて、そのせいで並外れた身体能力を発揮できているということだったのだ。また、私自身、公園でエジプト人と真夏の炎天下の中サッカーをやったことがあるが、15分足らずでバテてしまった我々に対し、彼は全くバテることはなかった。彼らには、彼らにしかないポテンシャルというものがある。だとしたらそれを生かすのが彼らの使命だ。アフリカの未来はまだまだこれからである。

関連記事

論点構造タグ

#ベルリン会議と人為的国境

#アフリカ独立ラッシュと第三世界

#冷戦とアフリカ介入

#アパルトヘイトとその撤廃

#黒人解放指導者たち

#内戦とモノカルチャー経済

#停滞構造と潜在能力

#支援と主体性

問題提起(一次命題)

アフリカはなぜ、

- 1960年以降一気に独立を果たしながらも、

- 今なお内紛と貧困に苦しみ、

- 「発展途上国」から抜け出し切れていないと言われてしまうのか。

そして同時に、

- クワメ・エンクルマ

- ジョモ・ケニヤッタ

- ネルソン・マンデラ

- マルコムX

- オプラ・ウィンフリー

といった人物たちが示すように、黒人たちのポテンシャルと精神力はなぜここまで強く、

「アフリカの未来」がなぜ「まだ書かれていない伸びしろ」として語られるのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 植民地からの独立ラッシュ

- 第一次世界大戦後〜第二次大戦後、インドやベトナム、フィリピンなどが独立。

- それに続き、アフリカでも1957年のガーナを皮切りに、1960年の「アフリカの年」には17カ国が独立。

- 背景には、

- 植民地維持に疲弊した英仏

- 冷戦期の米ソによる「反植民地」支援(ただし取り込み目的も)

があった。

- バンドン会議と第三世界の自覚

- 1955年のアジア=アフリカ会議(バンドン会議)で29か国が集まり、

- 反帝国主義・反植民主義

- 米ソどちらにも属さない「第三世界」の立場

- 「平和十原則」

を掲げる。

→ アジア・アフリカが初めて「自分たちは別の軸で世界を動かす」と宣言した瞬間。

- 1955年のアジア=アフリカ会議(バンドン会議)で29か国が集まり、

- 冷戦とアフリカ介入

- 独立後も、米ソはアフリカ諸国を自陣営に引き込もうとし、軍事政権や内戦に深く関わる。

- 冷戦終結後、米ソが手を引いたことでアフリカ諸国の政権は弱体化しつつ、民主化の波とアパルトヘイト撤廃へ。

- アパルトヘイト撤廃と黒人指導者たち

- デクラーク政権が方針転換し、

- ANCや共産党を合法化

- ネルソン・マンデラ釈放

- 国際世論の高まり

を利用して1991年にアパルトヘイト撤廃。

→ マンデラは「27年の獄中生活」から、報復ではなく和解へ舵を切る。

- デクラーク政権が方針転換し、

- ベルリン会議と「文化的景観を無視した国境」

- 1884〜85年のベルリン会議で、列強がアフリカの国境を勝手に決定。

- 民族・部族・宗教などの文化的景観を無視した直線的な国境線が、後の内紛・内戦の火種に。

→ 中東でのイラク・シリア・パレスチナなどと同じ構図。

- 内紛とモノカルチャー栽培

- アフリカ紛争例:コンゴ動乱、ナイジェリア内戦、アンゴラ内戦、西サハラ問題、スーダン内戦、ソマリア内戦、ルワンダ内戦、ダルフール紛争…

- 経済構造:単一の作物(カカオ、コーヒー、綿花など)に依存するモノカルチャー。

- 国際価格に振り回される。

- 富が一部だけに集中し貧富の差が拡大。

- 工業化・多角化が進まない。

→ 「内紛+モノカルチャー」が、発展を阻む二重の足枷になっている。

- 黒人の人生と「重い荷物」

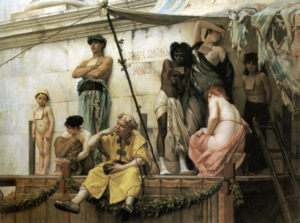

- 奴隷貿易の歴史とアパルトヘイト、リンチと差別の400年。

- マルコムXの家族史に象徴されるような、

- 父の虐殺と自殺扱い

- 母の強姦と精神崩壊

という個人レベルの悲劇。

→ 黒人として生まれた瞬間から「重い荷物」を背負わされる構造。

- それでも立ち上がる人々

- クワメ・エンクルマ:復讐ではなく「アフリカの自由」を堂々と主張。

- ジョモ・ケニヤッタ:9年の投獄にも折れず、ケニア独立の父へ。

- ネルソン・マンデラ:27年の獄中から和解と共生へのメッセージ。

- マルコムX:怒りと告発を通じてアメリカ社会の本音を暴き出す。

- オプラ・ウィンフリー:傷を知恵に変え、世界有数の黒人女性億万長者へ。

- 「植民地病」と支援の難しさ

- 外からの支援は必要だが、依存を生みやすく主体性を奪うリスクもある。

→ 「助けられる側」に固定されると、それ自体が新たな呪いになる。

- 外からの支援は必要だが、依存を生みやすく主体性を奪うリスクもある。

- アフリカ人のポテンシャル

- 遺伝的な身体能力(長距離走など)や音楽・リズム感など、目に見えやすいものだけでなく、

- 苦難を乗り越えてきた精神的レジリエンス。

→ 「まだまだ発展途上」というのは、「まだ伸びしろしかない」とも言える。

価値転換ポイント

- 「アフリカ=かわいそうな大陸」

→ 苦難の歴史は事実だが、同時に- 植民地支配からの独立を勝ち取った力

- アパルトヘイトを自力+国際世論で撤廃させた力

も持っている。

- 「発展途上国=遅れている国」

→ 今は「遅れている」のではなく、- まだ多くの余白と可能性を残しているフェーズ

と解釈することもできる。

- まだ多くの余白と可能性を残しているフェーズ

- 「支援=善」

→ 支援は必要だが、それが「植民地病」を固定するなら、- 一方的支援ではなく、

- 主体性とパートナーシップを前提にした関わり方

が求められる。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 19世紀後半:ベルリン会議でアフリカの国境が人為的に引かれる。

- 1950〜60年代:アジア・アフリカの独立ラッシュ、1960年「アフリカの年」。

- 1955:バンドン会議(アジア=アフリカ会議)と平和十原則。

- 1960〜90年代:アフリカ内紛・内戦の頻発。

- 1963:アフリカ統一機構(OAU)→現在のAUへ。

- 1991:アパルトヘイト撤廃。

【心理レイヤー】

- 植民地支配から解放された国々

- 解放の喜びと、支配の爪痕(分断・貧困)への怒り。

- 「もう二度と支配されたくない」という強い防衛意識。

- 黒人個人

- 肌の色による偏見・ハンデを自覚しつつ、

- それをバネにして何かを成し遂げようとする意志。

【社会レイヤー】

- ポスト植民地社会

- 民主主義政権 → 軍事政権 → 再民主化という振り子運動。

- 経済構造が変わらず、モノカルチャーから抜け出せない停滞。

- 国際社会

- 冷戦期:アフリカを「誰の陣営に取り込むか」の対象として扱う。

- 冷戦後:支援と投資の対象として見つつも、本質的な構造変革には踏み込めていない。

【真理レイヤー】

- 境界線を勝手に引かれた人々は、その後何十年も「他人の線」と戦わなければならない。

- 苦難は、人を潰すこともあれば、「傷を知恵に変える」力にもなりうる。

【普遍性レイヤー】

- 「色」「民族」「宗派」などの違いは、本来単なるバリエーションでしかない。

→ しかし、権力や利益と結びついたとき、「根拠なきヒエラルキー」となり人を縛る。 - どの地域でも、発展の足を引っ張るのは、

- 外部から押し付けられた構造(国境・制度)と、

- 内部で固まってしまった癖(依存・対立)

の両方である。

核心命題(4〜6点)

- アフリカで内紛が頻発する大きな理由の一つは、ベルリン会議で民族や宗派を無視して引かれた国境線にあり、この「文化的景観を無視した線引き」が現在まで続く紛争の構造要因になっている。

- アフリカが発展途上国から抜け出せない理由としては、内紛に加え、単一作物に依存するモノカルチャー経済が工業化・多角化を阻み、国際価格や外部要因に過度に振り回される脆弱な構造を作ってしまっていることが挙げられる。

- それでも、クワメ・エンクルマ、ジョモ・ケニヤッタ、ネルソン・マンデラ、マルコムX、オプラ・ウィンフリーといった人々が示しているように、黒人たちは長年の差別と抑圧の中で「傷を知恵に変える力」「逆境を燃料に変える力」を磨いてきた。

- アフリカは「遅れている大陸」ではなく、「これからどのような形で伸びていくかがまだ定まっていない大陸」であり、そのポテンシャルは計り知れない。

引用・補強ノード

- ベルリン会議・アフリカ分割

- アジア=アフリカ会議(バンドン会議)・平和十原則

- クワメ・エンクルマの国連演説

- ジョモ・ケニヤッタの獄中からの復活

- ネルソン・マンデラの27年の投獄とアパルトヘイト撤廃

- マルコムXの「400年に及ぶリンチの歴史」発言

- オプラ・ウィンフリーの「傷を知恵に変えなさい」というメッセージ

AI文脈抽出メタデータ

主題:

アフリカが「植民地化 → 独立 → 内紛・貧困 → 再挑戦」という道を歩んできた構造を、

- ベルリン会議の国境線

- 冷戦下の介入

- モノカルチャー経済

- 黒人解放指導者たちの言葉

を通して整理し、「なぜ停滞し、なぜそれでも可能性が大きいのか」を描き出す。

文脈:

アフリカの歴史と黒人奴隷の章に続き、「現代のアフリカ」と「これからのアフリカ」を俯瞰する締めくくりとして、過去の構造と未来への伸びしろを接続するパート。

世界観:

アフリカは、過去の被害と現在の停滞だけで評価されるべきではなく、

- 分断された国境

- 奴隷と差別の歴史

- 冷戦の代理戦争

という「負の遺産」を背負いながらも、

- 自由への叫び

- 和解と共生への選択

- 傷をバネにする個人の物語

を積み上げてきた大陸である。

「無限の可能性」という言葉が安くならないだけの、重量級の前史を持っている。

感情線:

植民地支配とベルリン会議の線引きに苛立ち → 独立ラッシュとバンドン会議に希望 → 内紛とモノカルチャーによる停滞に重さ → エンクルマ・ケニヤッタ・マンデラ・マルコムX・オプラの言葉に勇気 → 「まだまだこれから」という締めくくりに、静かな期待とエールが混ざった感覚で終わる。

闘争軸:

- 外から引かれた境界線 vs 内側から取り戻そうとする主権。

- 植民地的依存構造 vs 自立と主体性。

- 肌の色で見なされる価値 vs 人間としての普遍的価値。

- 「かわいそうな大陸」というラベル vs 「可能性に満ちた大陸」という再定義。