ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

14世紀ヨーロッパのルネサンスというのは『人間を軸にものを見る』という考え方の復興でした。

それまでの中世ヨーロッパは『暗黒時代』とも言われ、ただただ神のためにある1000年間で『哲学』もほとんど栄えませんでした。しかし、キリスト教の腐敗と衰退により、それを打破する動きが活発化。その中で、14世紀の芸術家あたりから『神から人へ』視点を変える考え方が動き出しました。この考え方は、実は紀元前の古代ギリシャの時代にあったものです。ギリシャ神話の神々は人に姿が似ていて、それが理由で人が『神から人へ』視点を変え、『哲学』が生まれましたが、それは世界に広がりませんでした。『翻訳・伝播』されなかったからです。

その後8世紀頃のイスラム帝国で『アル・マンスル』がバグダードを経済的に繁栄させ、彼の孫である『ハールーン・アル・ラシード』がアリストテレスをはじめとするギリシャの化学を記録し、保存。ギリシャ語文献がアラビア語へ翻訳され、哲学、論理学、地理学、医学、天文学などの学問が発展。11世紀末にはアラビア語文献のラテン語への翻訳も盛んに行われました。そうしてギリシャ・ローマの古典はムスリム商人によってラテン語に翻訳され、それが十字軍の遠征の通り道で栄えた場所などを通してヨーロッパへ流入。

ムスリム商人『なるほどこれがギリシャ文化か!翻訳翻訳…。』

ヨーロッパ人『うーむ!かつてのギリシャは『神』ではなく『人』を見たか。』

こうしてヨーロッパで『ルネサンス』時代が幕開けしたのです。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

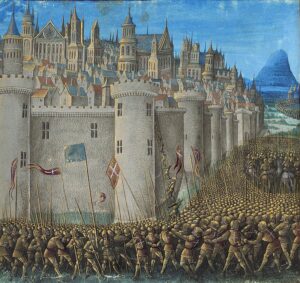

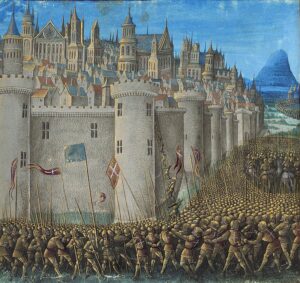

セルジューク朝と十字軍

上記の記事の続きだ。こうしてシーア派系ブワイフ朝を倒し、スンナ派系セルジューク朝が勢いに乗り、そのまま1071年にエルサレムを占領。ビザンツ帝国との戦いに勝利し、その後小アジアに進出する。ローマ帝国側の動きは下記の記事に書いたが、グレゴリウス7世は、ウルバヌス2世にローマ教皇の座を引き継ぎ、1095年に『十字軍の遠征』を命じる。そこからは、十字軍との『エルサレム奪回戦争』が200年も続くことになる。

『エルサレム奪回戦争』

| 第1回十字軍 | 1096年 – 1099年 |

| 第2回十字軍 | 1147年 – 1148年 |

| 第3回十字軍 | 1189年 – 1192年 |

| 第4回十字軍 | 1202年 – 1204年 |

| 第5回十字軍 | 1218年 – 1221年 |

| 第6回十字軍 | 1228年 – 1229年 |

| 第7回十字軍 | 1248年 – 1249年 |

| 第8回十字軍 | 1270年 |

| 第9回十字軍 | 1271年 – 1272年 |

イスラム側の圧勝

1096年の十字軍の遠征では、十字軍側がエルサレムを奪還することに成功する。しかし、その後1187年にはまたイスラム国家側が奪回。その後の1270年までの7回の十字軍遠征はすべて失敗し、エルサレムはイスラム側が奪回したままの形となった。このときカトリックは追放されたものの、正教会やユダヤ人の居住は許可された。

1229年、当時のイスラーム側における内部対立にも助けられ、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は、アイユーブ朝スルタンのアル=カーミルとの交渉によってエルサレムの譲渡を認めさせた。10年間の期限付きでキリスト教徒にエルサレムが返還された。両方の勢力は宗教的寛容を約束し、また以下の条件が課せられた。

- キリスト教徒への聖墳墓教会の返還

- イスラム教徒による岩のドームとアル=アクサー・モスクの保有

- 軍事施設の建設の禁止

それ以後はマムルーク朝やオスマン帝国の支配下に置かれた。そしてその後『中東戦争』問題に発展し、現在も『パレスチナ問題』として未解決状態のままとなっている。

ユダヤ人はパレスチナの地を購入するための基金を設立。先祖の地へと帰り始める。

帰ってくるユダヤ人の数が増すと彼らを収容するテルアビブが作られる。

英国の外相バルフォアは『バルフォア宣言』として、アラブ人に対し、ユダヤ人が国家を建設するのを認めさせるよう宣言する。

しかし『バルフォア宣言』は破棄され、ユダヤ人もアラブ人も強行突破に出る。

パレスチナを統治していた英国が手を引く。

ユダヤ人はパレスチナにてイスラエルの建国を宣言。

周辺国はイスラエルの建国を否定し、第一次中東戦争が勃発。

第二次中東戦争(スエズ戦争)が勃発。

第三次中東戦争(6日戦争)が勃発。

第四次中東戦争(10日戦争)が勃発。

サラディンかボードゥアンか

さて、先ほど出たアイユーブ朝と言えば、下記の記事にも書いたイスラムの英雄サラディンである。

法王は初の十字軍遠征を命じる。

エルサレム陥落。それはユダヤ人の殺戮でもあった。

『我々は聖戦を行うのだ!』

彼と、その記事に書いた真の英雄『ボードゥアン4世』、それから十字軍側の幾人かの中心人物を軸にしてこの200年の戦争を考えると、これらの輪郭が見えてくるかもしれない。しかしとにかくここにあったのはエルサレムという『聖地』を巡る、

- キリスト教

- イスラム教

- ユダヤ教

のアブラハムの宗教の宗教間の違いによる不和・対立だ。これらの行為はあまり世界に誇れるようなものではないだろう。そしてそれが今も続いてしまっているのである。

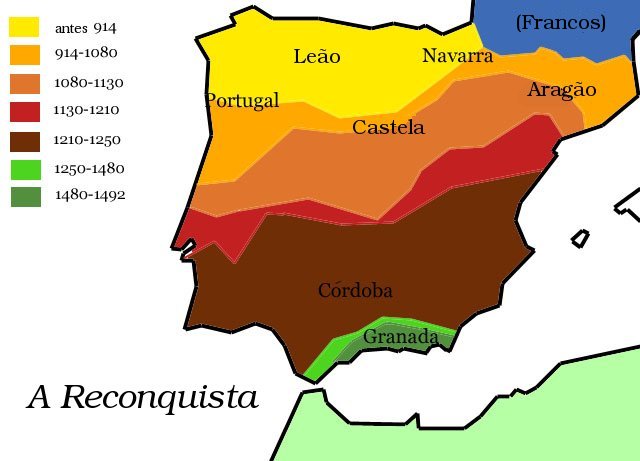

レコンキスタ(国土回復運動)

11世紀以降も、イベリア半島でキリスト教勢力がイスラム勢力を駆逐すべく『レコンキスタ(国土回復運動)』が行われていた。スペインやポルトガルがあるこのイベリア半島は、中世の時代にイスラム勢力に征服されていたが、キリスト教徒がこれを奪還しようとする『レコンキスタ』を行っていた。それは8世紀頃に始まり、11世紀頃に活発化し、15世紀の末に完了するが、それを機にポルトガルやスペインの海外進出が始まるのであった。

イスラム文化の意義

イスラム世界というのはどちらにせよとても大きなエネルギーだ。この世界や文化があったからこそ芽生えたものも数多くあった。『アル・マンスル』がバグダードを経済的に繁栄させ、彼の孫である『ハールーン・アル・ラシード』がいなければ、アリストテレスをはじめとするギリシャの化学は世界から忘れられた。彼がそれを記録し、保存していたからだ。

イスラムからヨーロッパへ

彼らアラビア人は金を作り出そうとし、それは失敗したが、

- 物理

- 科学

- 合金

の技術が発達し、それによって

- 商業

- 工業

- 建築

に優れ、

- 幾何

- 代数

- 三角関数

も発達し、現代数学の基礎を築き、『数字』はローマ数字よりもよほど便利なものになった。医術もヨーロッパよりもよほど進んでいて、当時人々を苦しめていた『黒死病』が病原菌によるものだということを知っていた。十字軍の遠征でも収穫はあって、それがあったからこそイスラム文化とヨーロッパ文化が合流することができ、ヨーロッパの大学の天文学や医学の授業では、イスラムの文献が教科書として使用された。

上記の記事に、十字軍の通り道になった場所で、商業が発展したことについて書いたが、恩恵は確かにあったのだ。

恩恵を受けた地と取引された商物

| ヴェネツィア、ジェノヴァ | アジアの香辛料、絹 |

| ミラノ、フィレンツェ | 手工業、金融 |

| リューベック、ハンブルク | 木材、穀物 |

| ブリュージュ(フランドル地方) | 毛織物 |

ギリシャ語文献がアラビア語へ翻訳され、哲学、論理学、地理学、医学、天文学などの学問が発展。11世紀末にはアラビア語文献のラテン語への翻訳も盛んに行われた。そして、この合流で生まれた考え方に『人間を軸にものを見る』という考え方があり、そのギリシャ文化の影響がのちの『ルネサンス時代』の背景となったのだ。

モンゴル帝国とオスマン帝国

そしてここから13世紀はしばらく『チンギス=ハン』率いるモンゴル帝国の時代に突入する。

『部族会議(クリルタイ)』にて『ハン』の称号を得て、『チンギス=ハン』と名乗り、大モンゴルの皇帝となる。

カスピ海からペルシャ湾に広がるイスラム王朝ホラズム国を退却させ、中央アジアのナイマン部族を滅ぼし、領土を拡大。

チンギス=ハン病死。だが、中国北部の西夏を滅ぼし、領土を拡大。

彼についての記事は以下にまとめた。

そして、それと同時に勢力を上げていたのが、『オスマン帝国(1299年 – 1922年)』だった。

関連記事

論点構造タグ

- #イスラム文化の橋渡し機能

- #ギリシャ文化の保存と再流通

- #十字軍の負の成果と正の副産物

- #宗教戦争と文明交流の皮肉

- #神中心世界観から人間中心へ

- #中東紛争の長期連鎖構造

- #周縁世界からの知の逆流

- #大航海時代とレコンキスタの連動

問題提起(一次命題)

- なぜ、十字軍とイスラム世界の衝突がなければ「ルネサンス」が起こらなかったと言えるのか。

- イスラム文化は、単なる「敵文明」ではなく、人類史全体にどのような意義をもつ存在だったのか。

- ギリシャ文化はどのような経路で「忘却」から救われ、ヨーロッパに再流入したのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 中世ヨーロッパの「神中心」世界と哲学の停滞

- 事実:中世ヨーロッパは教会権威の下で「神のための1000年」となり、哲学はほとんど発展せず、「暗黒時代」と評される。

- 本質:一神教的な絶対権威が全てを覆うとき、人間や理性を起点とする思索は抑圧されやすく、「世界をどう見るか」の視点は神一極に固定される。

- 古代ギリシャの人間中心性とその断絶

- 事実:ギリシャ神話の神々は人間に似た姿で描かれ、それが「神から人へ」視点を移す契機となり、哲学が誕生したが、その思想は広く翻訳・伝播されなかった。

- 本質:優れた思想が生まれても、「翻訳と流通」というインフラがなければ、局地的なまま歴史から脱落しうる。

- イスラム帝国によるギリシャ文化の収集・翻訳・保存

- 事実:イスラム帝国のアル・マンスルがバグダードを繁栄させ、その孫ハールーン・アル・ラシードがアリストテレスらのギリシャ文献を収集・翻訳・保存。哲学・論理学・地理学・医学・天文学がアラビア語で発展する。

- 本質:軍事や領土拡大だけでなく、「過去の知を拾い上げ体系化する」文明は、後世に決定的な影響を与える「知の中継基地」となる。

- 十字軍遠征という宗教戦争と文明交流の矛盾

- 事実:聖地エルサレムを巡る十字軍遠征(約200年)は、表向きは「異教徒からの奪回戦争」だが、その通り道の商業都市が発展し、ムスリム商人が運ぶアラビア語文献がラテン語へ翻訳され、ヨーロッパに流入した。

- 本質:「敵」と目された文明との戦争であっても、人・物・書物が行き交えば、「知の交換」という副産物を避けることはできない。破壊と同時に、見えない橋もかかる。

- イスラム科学・数学・医学の成熟とヨーロッパへの移植

- 事実:イスラム世界では、錬金術的な試みから物理・化学・合金技術が発達し、幾何・代数・三角法が洗練され、医学も黒死病の病原菌理解などヨーロッパより進んでいた。十字軍遠征・交易を通じて、これらがヨーロッパの大学教育に取り込まれていく。

- 本質:実用的・科学的知識は、宗教の違いを超えて「役に立つもの」として吸収される。信仰上の対立と、知の輸入は矛盾なく共存しうる。

- レコンキスタと大航海時代への連結

- 事実:イベリア半島でのレコンキスタが15世紀末に完了し、スペイン・ポルトガルは外へ膨張、大航海時代へ入る。

- 本質:宗教的対立を名目とする「国土回復」が終わると、そのエネルギーは「外洋への進出」に転化し、世界規模の接触と支配の時代を開く。

- 中東紛争への長期連鎖

- 事実:十字軍以後もパレスチナを巡る対立は続き、バルフォア宣言、イスラエル建国、中東戦争、9.11テロなどへ連鎖している。

- 本質:一度「聖地」や「約束の地」として意味付けられた土地は、宗教と政治と民族感情が絡みつき、数百年単位で争いの火種を抱え続ける。

- モンゴル帝国・オスマン帝国という次の巨大構造

- 事実:13世紀以降、チンギス・ハンのモンゴル帝国と、オスマン帝国が台頭し、イスラム世界・キリスト教世界の境界を大規模に塗り替えていく。

- 本質:ある文明圏の内部抗争(十字軍・レコンキスタ)と並行して、外側から新たな「超帝国」が押し寄せることで、世界構造はさらに大きなスケールで再編される。

価値転換ポイント

- 「神中心の世界」 → 「人間を軸にものを見る世界」

- ルネサンスは「神学の道具としての人間」から、「人間そのものを観察・表現する存在」への視点転換であり、その背後にはギリシャ=イスラム経由で輸入された「人間中心的」な思想がある。

- 「敵対文明」 → 「知の継承者・教師」

- 十字軍から見ればイスラム世界は「聖地を奪う敵」だったが、長期的に見れば「ギリシャ文化を保存し、ヨーロッパに返した教師」だった。

- 表面的な敵対関係の裏で、実は文明としては「先輩・媒介者」として働いていたという価値反転。

- 「聖戦」 → 「文明交流のルート」

- エルサレム奪回という宗教的大義のもとで行われた十字軍遠征は、結果として交易路・商業都市の発展と、知識・技術・商品流通の高速道路を生み出した。

- 「聖戦」は、長期的には「文明同士の輸血」として機能するという皮肉な価値転換。

- 「異端のギリシャ思想」 → 「ルネサンスの源泉」

- 教会からは危険視されうるギリシャ哲学・自然学が、イスラム世界で一度「翻訳・吟味・再構成」され、ラテン語経由でヨーロッパに戻ることで、ルネサンスの思想的土台となった。

- 抑圧対象だった思想が、別文明を経由して「正当な教養」として再評価される流れ。

- 「局地戦争」 → 「地球規模の長期連鎖」

- 十字軍・レコンキスタ・パレスチナ問題・中東戦争・9.11は、別々の事件ではなく、「聖地と約束の地」を巡る認識と利権が形を変え続ける連鎖と見える。

- 一地域の問題が、グローバルな政治・テロ・戦争の引き金となる構造が、ここで既に仕込まれている。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- セルジューク朝の台頭とエルサレム占領 → ローマ教皇による十字軍遠征命令(1095)。

- 第1〜第9回十字軍という200年規模の「エルサレム奪回戦争」。

- サラディンやボードゥアン4世らを中心とした攻防の末、長期的にはイスラム側が聖地を掌握。

- 同時期、イベリア半島では8〜15世紀に及ぶレコンキスタが進行。

- アル・マンスル/ハールーン・アル・ラシード期のバグダード繁栄とギリシャ文献の翻訳・保存。

- ヴェネツィア、ジェノヴァ等、十字軍通過域の商業都市の発展。

- イスラム世界の知識がラテン語へ翻訳され、ヨーロッパ大学教育に組み込まれる。

- その後、モンゴル帝国とオスマン帝国がユーラシア全体の勢力図を塗り替えていく。

【心理レイヤー】

- 「聖地を取り戻したい」という宗教的情熱と、名誉・略奪・出世を求める十字軍側の複雑な動機。

- イスラム側から見た、「侵略者から聖地を守る」という防衛・聖戦意識。

- 中世ヨーロッパ民衆の、「神の名の下なら暴力も正当化される」という心理構造。

- 一方で、実利を求める商人たちの「戦争を利用して利益を上げる」現実主義的心理。

- ギリシャ・イスラムの書物にふれた知識人たちの、「神以外の視点で世界を見てよいのではないか」という静かな興奮と違和感。

【社会レイヤー】

- 教会が精神的・政治的権威を握る中世ヨーロッパ社会。

- 十字軍による軍事行動が、物流・金融・造船・武器産業などの成長を促す。

- イスラム都市における、商業・学問・医療・建築が一体となった高度な都市文化。

- イスラム文献を教科書に使うヨーロッパ大学という、「敵文明の知」を公に受け入れる教育制度。

- レコンキスタ完了後のスペイン・ポルトガルにおける、国土回復から海外進出への政策転換。

【真理レイヤー】

- 「敵」として見ている相手こそ、自分の弱点を補う「教師」になりうる。

- 戦争や憎悪に突き動かされて進軍した道が、結果として「知識と技術の輸送路」となり、長期的には文明を豊かにすることがある。

- ある文明が捨てたものを、別の文明が拾い、磨き直して返すことで、人類全体の知の連続性が保たれる。

- 「聖地」「約束の地」といった宗教的ラベルは、現実の土地に数百年単位の重い意味を貼り付け、そこに住む人々の運命を縛る。

【普遍性レイヤー】

- 中継文明(この場合イスラム世界)の存在は、人類史のどこかで必ず現れ、過去と未来の知をつなぐ。

- 宗教戦争や文明間の衝突は、短期的には悲劇でありながら、中長期的には「文化融合」を促すパラドックスを秘めている。

- 「神中心 → 人間中心」という転換は、ギリシャ→イスラム→ヨーロッパという多段階を経てようやく普遍化していく。

- 一つの地域の紛争が、世界規模での政治・経済・安全保障の構図を変える「震源」になる構造は、現代にも繰り返されている。

核心命題(4〜6点)

- ルネサンスは、ギリシャ→イスラム→ヨーロッパという多段階の翻訳・保存・再流通を経てようやく成立した「人間中心の視点」の復活である。

- 十字軍やレコンキスタなどの宗教戦争は、その表向きの大義とは裏腹に、「イスラム文化とヨーロッパ文化の合流路」を開き、学問・技術・商業の交流を促進した。

- イスラム世界の最大の功績は、「芸術・文化・自然科学の保存と伝播」であり、もしこの中継がなければギリシャ文化は世界史からほぼ消えていた可能性が高い。

- エルサレムとパレスチナを巡る争いは、中世から現代の中東戦争・テロまで連なる「長期連鎖構造」であり、一度貼られた宗教的意味は土地から容易に剥がれない。

- 歴史の周縁と見なされていたイスラム世界は、実際には「過去の知を未来へ受け渡す巨大な変電所」として、人類文明の土台を支えてきた。

引用・補強ノード

- アル・マンスル/ハールーン・アル・ラシード

- 役割:バグダードを経済・学問の中心地に育て、ギリシャ文献の翻訳・保存を推進したイスラム帝国のキープレイヤー。ギリシャ文化の「保存と再流通」の要。

- セルジューク朝/サラディン/ボードゥアン4世

- 役割:十字軍とイスラム勢力の攻防を象徴する人物・王朝として、「エルサレム奪回戦争」のドラマを体現しつつ、その陰で進んだ文明交流の背景を照らす。

- フリードリヒ2世

- 役割:軍事衝突ではなく交渉によってエルサレム返還を得た皇帝として、「宗教戦争の中の合理性」と「宗教的寛容の一時的実現」を示すノード。

- ムスリム商人・アラビア語/ラテン語翻訳者たち

- 役割:ギリシャ→アラビア→ラテンという知の移送を担った実務的主体として、ルネサンスの下層インフラを支えた存在。

- ヴェネツィア/ジェノヴァ/ミラノ/フィレンツェ/リューベック/ハンブルク/ブリュージュ

- 役割:十字軍や交易路の「通り道」として栄え、金融・手工業・物流の中心となった都市群。戦争が「商業資本主義」と「都市ルネサンス」の土壌を作ったことを示す。

- チンギス=ハン/モンゴル帝国/オスマン帝国

- 役割:十字軍期以後、ユーラシア全体の秩序を再編した超大国として、「西欧 vs イスラム」の枠を超えた更なる世界構造変化の伏線。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

- 十字軍とイスラム文化の相互作用を通じて、ギリシャ文化がどのように保存・翻訳・伝播され、最終的にヨーロッパのルネサンスと近代化の伏線となったかを描く。

文脈:

- 中世ヨーロッパの神中心社会と教会権威。

- イスラム帝国の経済的・学問的繁栄と、ギリシャ文献のアラビア語翻訳。

- セルジューク朝の台頭と十字軍遠征、サラディンやボードゥアン4世を軸とした聖地攻防。

- レコンキスタ完了後のスペイン・ポルトガルの海外進出と大航海時代。

- パレスチナ問題・中東戦争・9.11へと続く長期的宗教・民族紛争の歴史背景。

世界観:

- 文明は互いに敵対しながらも、深層レベルでは「知のリレー」を行っているという、相互依存的な世界観。

- 神・人間・科学・商業が、時代ごとに異なるバランスで歴史を動かす多層構造的な宇宙観。

- 一つの文明の栄光も没落も、「別の文明が何を受け継ぐか」という視点から見直されるべき、連鎖的な歴史観。

感情線:

- 聖地を巡る宗教的情熱と憎悪。

- 異教徒に虐げられたと感じる側と、自らを正当防衛とみなす側の相互不信。

- しかし、学者・商人・学生のレベルでは、「敵の知識」に対する好奇心と尊敬が静かに育つ。

- その二重感情(表層の敵意と深層の憧れ)が、結果として文明融合とルネサンスの引き金になる。

闘争軸:

- キリスト教 vs イスラム教 vs ユダヤ教というアブラハム宗教間の聖地争奪軸。

- 教会権威 vs 人間精神・理性という「神中心/人間中心」の価値観の衝突。

- ヨーロッパ内の十字軍・レコンキスタ vs イスラム側の防衛・聖戦意識。

- ローカルな聖地争い vs グローバルな交易・知識流通の利害という、閉じた論理と開かれた論理の衝突。