ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

『唐』は日本も見習うほどのよくできた統治機構を作り上げたことでも有名です。

そして『遣隋使』と同じように『遣唐使』を派遣し、唐の政治機構を学びました。後に『中国史上唯一の女帝』と称される3代目皇帝『則天武后』は『唐』の帝位を引き継ぎ、国号も『周』へと改変させてしまいますが、結局それ自体は『唐』復活を望む声が高まり、周は一時的なものとなります。

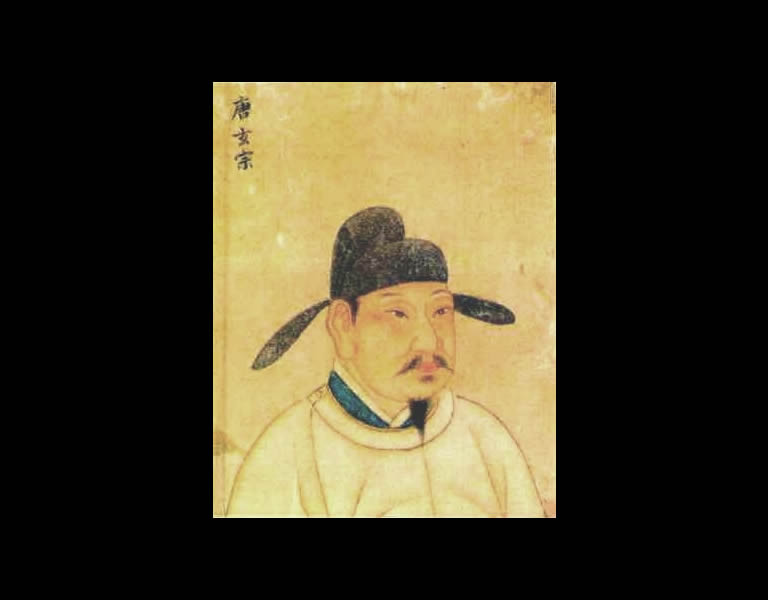

しかし、6代目の唐の皇帝『玄宗』が息子の妻だった『楊貴妃』に溺れて政治をおろそかにし、雲行きが怪しくなります。楊貴妃自身は政治には一切関わりませんでしたが、楊貴妃の『楊一族』が実権を握り、政治が崩れ始めます。更に、同時期に『タラス河畔の戦い』が起こり、唐がイスラム勢力のアッバース朝に敗れ、中央アジア方面での党の影響力が衰退。その後、『唐』は16代も皇帝が続いたので結構長続きしますが、『朱全忠(しゅぜんちゅう)』に国を乗っ取られ、滅亡してしまいます。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

隋→唐

上記の記事の続きだ。さて、617年には、煬帝のいとこだった『李淵(りえん)』が挙兵し、翌年に恭帝から禅譲され、『唐』を建国する。

唐は、隋がやった政治体制や大運河等をそのまま受け継いだ、『隋の後継国家』だった。その後この唐は、10世紀初頭まで300年近くも国を治め続けることになる。

唐の皇帝

唐の皇帝で有名なのは以下の4人だ。

| 名前 | 尊称 | |

| 初代 | 李淵 | 高祖 |

| 二代目 | 李世民(りせいみん) | 太宗(たいそう) |

| 三代目 | 李治(りち) | 高宗(こうそう) |

| 六代目 | 李隆基(りりゅうき) | 玄宗(げんそう) |

まずは初代の李淵で、彼についての悪い噂はない。だが、二代目の太宗はいささか首をかしげざるを得ない。太宗はたしかに、『貞観の治(じょうがんのち)』といって、唐の前半期に繁栄をもたらした。冒頭の記事で前述した『突厥(とっけつ)』を下し、周辺諸国を支配して領土を拡大したのだ。こうした攻撃力は評価される。

だが、やはり彼もかつての暴君、煬帝と同じように、兄弟を殺し、父を幽閉して『父から譲られた』という形を作って、帝位に就くという、強硬手段を取っている。攻撃力があるのはいいが、いささかその生き方としては、強引すぎる一面もあったといえるだろう。だが、彼が久しぶりに中国に平和をもたらせた人間として、わざわざ貞観の治と呼ぶほどだったのである。

だがこの『家族殺し』の話、この後の話を聞くとどうにも雲行きが怪しくなってくる。さて、そうして2代目李世民(太宗)は活躍し、貞観の治をしてみせた。そして、3代目の『高宗』の時代には、隋の時代、あの楊堅と煬帝がこぞって挑戦した『高句麗(こうくり)』も打倒することに成功する。煬帝は、

- 突厥

- 高句麗

この2国が同盟を結ぶと厄介だと思っていたから3度も無理な挑戦をして高句麗に挑んだわけだが、次の『唐』の時代で、この2国を支配することに成功するのである。

遣唐使

この唐の時代は、日本も見習うほどのよくできた統治機構を作り上げたことでも有名だ。遣隋使と同様に、『遣唐使』という形で日本が使者を送り、唐の政治機構を学んだことは有名である。

| 皇帝 |

三省

| 中書省 | 門下省 | 尚書省 |

六部

| 吏部(人事) | 戸部(財政) | 礼部(文教) | 兵部(軍事) | 刑部(司法) | 工部(建設) |

まずは皇帝がいて、その下に中央の最高機関である『三省』と行政機関の『六部(りくぶ)』を置いた。この門下省は、たとえ皇帝の命令書であってもここを通過しないことには実行されないというほどの絶大な権力を持ち、門閥貴族(上流貴族)の一族が独占的に門下省入りした。今でいう『天下り』のような、そういう越権行為が当時も堂々と行われていたのだろう。

しかし、3代目皇帝、高宗の皇后の武氏によって、唐の雲行きが怪しくなってくる。彼女は稀代の女傑であり、後に『中国史上唯一の女帝』と称されるわけだが、2代目の太宗の時代に、高宗と親しい関係になり、妊娠することになる。だがその後、自分の生んだ娘を自ら殺める。そして、『王皇后』らを失脚させ、皇后の座を手に入れる。

そして病弱で気弱だった高宗の裏で暗躍するようになる。その後、高宗が亡くなると、高宗の子である『中宗(ちゅうそう)』、そして弟の『睿宗(えいそう)』を即位させるが、実権は握り続けた。

彼女がなぜ自分の娘を殺したのかは定かではないが、皇后の座を手に入れるために必要だった段取りだったのだろう。当時はこのように、家族を殺してまで手に入れる必要がある座があったようだ。それだけ地位が重要視されていたのは、三国時代で7割以上の国民が死んでしまったように、上と下の地位にある格差があまりにもひどく、地位をつかむことがどれほど大切なことか、ということも背景にあったのかもしれない。

『中国史上唯一の女帝』則天武后

こうして武氏は『則天武后(そくてんぶこう)』を名乗る。則天武后は『高宗の皇后』の立ち位置だ。その後『唐』は、高宗の子である『中宗』が皇帝になるわけだが、すぐに彼女にその座を引きずり降ろされる。なんと中宗は、そのあとに妻に毒殺されるなど、散々な目に遭ったようだ。このように、権力と政治のそばには、常に死を伴う何者かの暗躍があったのである。

さて、時は690年、則天武后はとうとう『唐』の帝位を引き継ぎ、国号も『周』へと改変させる。自らを聖神皇帝と称し、天授と改元した。中宗の弟で、その後に睿宗は皇太子に格下げされ、李姓に代えて武姓を与えられた。この王朝を「武周」と呼ぶ。しかし、晩年の武則天が病床に臥せがちとなると、宮廷内では唐復活の機運が高まった。再び国号が『唐』に戻るのである。『周』は、則天武后の鼻息が荒かった時代だけに存在した、短い王朝だったのである。

隋の時代に、

- 均田制

- 祖調庸制

- 府兵制

がまとまって、社会の仕組みが作られた。唐はそれらを引き継ぎ、長続きする王朝となった。だが、これらの仕組みに陰りが見えるようになる。人々がこれらの仕組みをきちんと守らなくなるのだ。今の世でも『脱税』等の問題はあるが、いつの世も人が考えることは同じなのである。そうして唐王朝の屋台骨だったこれらの仕組みが失われ、唐は衰退し始めていく。

玄宗と楊貴妃

そんな『唐』にとどめを刺すのは、今までのほとんどの王朝で見られた、『あの呪い』だった。そう。『美女に溺れて政治をおろそかにして滅亡』するのだ。6代目の唐の皇帝、『玄宗』は、人を見る目があって、家柄ではなく実力で人を采配したことで、唐を繁栄させることには成功する。だが、その玄宗の目の前に現れたのが、息子の妻だった『楊貴妃(ようきひ)』である。

『世界三大美女』としての名高いあの楊貴妃に溺れた玄宗は、今までの皇帝たちと同じ轍を踏んでしまうことになったのである。

女性に溺れて王朝を滅亡させた皇帝たち

| 殷(紂王) | 妲己に溺れて政治をおろそかにして滅亡。 |

| 周(赧王) | 美女に溺れて政治をおろそかにして滅亡。 |

| 晋(司馬炎) | 美女に溺れて政治をおろそかにして滅亡。 |

| 唐(玄宗) | 楊貴妃に溺れて政治をおろそかにして滅亡。 |

玄宗にいたっては、最初は『武恵妃(ぶけいひ)』という女性と、その死後に楊貴妃と愛欲生活を送る等、欲に弱い人間だったようだ。

『タラス河畔の戦い』と『安史の乱』

楊貴妃自身は政治には一切関わらなかったようだが、楊貴妃の『楊一族』が実権を握り、高位を独占して政治が崩れ始める。更に、同時期に『タラス河畔の戦い』が起こり、唐がイスラム勢力のアッバース朝に敗れ、中央アジア方面での党の影響力が衰退。そして、『節度使(せつどし)』の安禄山での反乱『安史の乱』につながる。玄宗が信頼していた3つの地域を任せていた安禄山が楊一族の排除を掲げて大反乱を起こすのだ。

東の唐王朝、西のアッバース朝を結んだ東西交易路

- 草原の道

- オアシスの道(シルクロード)

- 海の道

楊貴妃に関する逸話

さて、『安史の乱』は8年も続いた。楊貴妃は、反乱の原因を追究され、自決に追い込まれた。また、違う説では、玄宗に従って『蜀』へ逃れる途中、護衛の兵士たちの要求によって、絞殺されたともいう。

ただ、楊貴妃に関する話はまだあって、実はこのとき生き永らえたという説もある。埋められたはずの場所に遺体がなく、楊貴妃を詠んだはずの歌にも、彼女の死については触れられていなかったのである。実は、彼女は日本に逃げたという説がある。山口県長門市の久津あたりに漂着した説が濃厚で、事実、久津の二尊院には、楊貴妃のものとされる墓が存在しているのだ。

日本には空海と楊貴妃が登場する映画も存在している。

唐の滅亡と『五代十国時代』

さて、その『安史の乱』以降だが、節度使は、唐の言うことを全く聞かなくなってしまう。その後、『唐』は16代も皇帝が続いたので結構長続きしたが、結局、その節度使の『朱全忠(しゅぜんちゅう)』に国を乗っ取られ、滅亡してしまうのだ。

その後中国は、『五代十国時代』という戦乱時代に入る。冒頭の記事にも、南北朝の『北』には、『五胡』と言われた5つの異民族が次々と国を建てる『五胡十六国時代』について書いたが、ここでも同じようなことが起こるわけだ。

五胡

- 匈奴(きょうど)

- 羯(けつ)

- 鮮卑(せんぴ)

- 氐(てい)

- 羌(きょう)

中国の北方で短命が5王朝が次々と現れては消え、南では長江流域を中心に10の軍事政権が生まれる。『地方の防衛を任された役職』である『節度使』が完全に独立したことで、互いに争う状況があったからだ。

五代

| 国名 | 始祖 | 存続年 |

|---|---|---|

| 後梁 | 朱全忠 | 907年 – 923年 |

| 後唐 | 李存勗 | 923年 – 936年 |

| 後晋 | 石敬瑭 | 936年 – 946年 |

| 後漢 | 劉知遠 | 947年 – 950年 |

| 後周 | 郭威 | 951年 – 960年 |

十国

| 国名 | 始祖 | 存続年 |

|---|---|---|

| 前蜀 | 王建 | 907年 – 925年 |

| 後蜀 | 孟知祥 | 934年 – 965年 |

| 呉 | 楊行密 | 902年 – 937年 |

| 南唐 | 李昪 | 937年 – 975年 |

| 荊南 | 高季興 | 907年 – 963年 |

| 呉越 | 銭鏐 | 907年 – 978年 |

| 閩 | 王審知 | 909年 – 945年 |

| 楚 | 馬殷 | 907年 – 951年 |

| 南漢 | 劉隠 | 909年 – 971年 |

| 北漢 | 劉崇 | 951年 – 979年 |

この『五代十国時代』は武力がものをいう時代、つまり『武断政治』と言われた。この武断政治の歴史が、次の王朝である『宋』に影響してくるのである。

関連記事

論点構造タグ

#隋唐交替

#女帝則天武后

#玄宗と楊貴妃

#美女と滅亡パターン

#節度使と安史の乱

#タラス河畔の戦いとシルクロード

#五代十国と武断政治

問題提起(一次命題)

隋の煬帝から唐の則天武后・玄宗・楊貴妃へと続く流れの中で、

- なぜ唐は「中国史上唯一の女帝」を生み、

- なぜまた「美女に溺れて国を傾ける」というお決まりの滅亡パターンを繰り返したのか。

さらに、タラス河畔の戦い・安史の乱・五代十国時代という連鎖は、東アジアとユーラシア全体の構造をどう変えたのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 隋 → 唐への継承

- 隋が整えた均田制・祖調庸制・府兵制・大運河などの制度・インフラを、唐がほぼ丸ごと継承。

→ 唐は「隋の後継国家」として、約300年の長期王朝となる。

- 隋が整えた均田制・祖調庸制・府兵制・大運河などの制度・インフラを、唐がほぼ丸ごと継承。

- 唐の統治機構と全盛期

- 皇帝の下に三省(中書省・門下省・尚書省)と六部(吏・戸・礼・兵・刑・工)を置く中央集権体制。

- 太宗(李世民)が「貞観の治」で突厥を破り、周辺諸国を支配し領土を拡大。

- 高宗の時代には高句麗も打倒。

→ 日本は遣唐使を送り、この政治機構と文化を積極的に学ぶ。

- 則天武后の女帝化と「武周」

- 高宗皇后の武氏が、王皇后らを失脚させ皇后の座を獲得。

- 病弱な高宗の背後で実権掌握 → 高宗死後は中宗・睿宗を形式上即位させつつ自ら権力を握る。

- 690年、ついに自ら帝位に就き、国号を「唐」から「周(武周)」へ変更。

- 晩年に病床に伏すと、宮廷内で「唐復活」の気運が高まり、再び李氏唐が復位。

→ 「中国史上唯一の女帝」として異彩を放つが、その王朝は一時的な“挿話”。

- 玄宗と楊貴妃、安史の乱

- 玄宗は当初、有能な人材登用で唐を繁栄させるが、武恵妃、続いて世界三大美女の楊貴妃に溺れる。

- 楊貴妃自身は政治を執らないが、楊一族が高位を独占し政治腐敗。

- 751年タラス河畔の戦いで唐がアッバース朝に敗北 → 中央アジアでの影響力低下。

- その後、節度使・安禄山が楊一族の排除を掲げて反乱(安史の乱)を起こす。

- 8年に及ぶ内乱で唐は大打撃、節度使は以後ほぼ独立勢力化。

- 唐滅亡と五代十国時代

- 安史の乱以降、中央の統制力は低下し続ける。

- 節度使の朱全忠が唐を事実上乗っ取り、後梁を建てて唐滅亡(907年)。

- 以後、華北で五つの短命王朝(後梁・後唐・後晋・後漢・後周=五代)、華中・華南などで十の地方政権(十国)が興亡。

→ 軍事力がすべてを決める「武断政治」の時代へ。

→ この反動が、次の宋王朝の「文治主義・武将抑制」の政策に直結する。

価値転換ポイント

- 「唐=安定した黄金王朝」

→ 実際には、則天武后の武周・玄宗の愛欲と安史の乱・節度使の自立といった「内部要因」によってゆっくりと足元から崩れていた王朝。 - 「則天武后=異常な存在」

→ 異常というより、極端な形で現れた「権力と家族殺しの論理」であり、男帝たちがやってきたことを女帝として徹底した存在。 - 「楊貴妃=国を滅ぼした悪女」

→ 実際には政治に関わらず、楊一族と玄宗の責任が大きい。それでも「美女に溺れた皇帝が国を傾ける」という寓話の象徴として位置づけられる。 - 「安史の乱=単なる反乱」

→ 唐の制度疲労(均田制・祖調庸制・府兵制の崩れ)+節度使への権限委譲+皇帝の私生活の乱れが一気に噴き出した構造崩壊。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 隋の制度(均田制・祖調庸制・府兵制・大運河)を唐が引き継ぎ、7〜8世紀に黄金期。

- 太宗の「貞観の治」、高宗の高句麗征服。

- 則天武后による武周(690〜705年頃) → 唐復活。

- 玄宗の前半期繁栄〜楊貴妃への傾倒〜タラス河畔の戦い(751)〜安史の乱(755〜763)。

- 唐後期の弱体化と節度使の独立 → 907年、朱全忠により滅亡。

- 以後、五代十国時代(907〜960)。

【心理レイヤー】

- 太宗・高宗・玄宗・則天武后

- 家族を殺して帝位を奪うほど「位」に執着する心理。

- 「天下を治める」大義と、「自分の一族・愛欲」を優先する私心の間の揺れ。

- 楊貴妃

- 政治を望まず「愛される存在」に徹したが、その存在が権力構造と結びつき「スケープゴート」にされる。

- 節度使・安禄山

- 辺境防衛を任された軍事官僚が、「中央より自分たちの方が国を守っている」という自負と不満を蓄積。

- 楊一族排除という大義を掲げて「自分こそ正統」という心理で反乱へ。

【社会レイヤー】

- 唐の官僚制

- 三省六部で中央集権を実現しつつ、門下省への門閥貴族の“天下り”が発生。

- 均田制・祖調庸制・府兵制はやがて形骸化し、脱税・制度無視が横行。

- 軍事構造

- 辺境防衛のために任じた節度使が、のちに地方軍事政権に変質。

- 安史の乱→唐後期→五代十国へと、軍事力を握った者が政権を次々と奪う流れに。

- 国際関係・交易

- タラス河畔の戦い:唐の中央アジア撤退 → アッバース朝の台頭 → バグダッドが東西交易中枢に。

- シルクロード(三つの道:草原・オアシス・海)を通じて、唐とアッバース朝だけでなく、周辺諸国も経済・文化交流で潤う。

【真理レイヤー】

- 「美女に溺れて国を滅ぼす」パターンは、実際には制度疲労・権力構造の歪みが先にあり、美女は“引き金”や“象徴”に過ぎない。

- 統治システム(均田制・祖調庸制・府兵制)がどれほどよくできていても、「守る主体(人間)」がルールを守らなくなれば、制度は骨抜きになる。

- 辺境の軍事権限を委ねすぎると、「国家の一部」が「国家そのもの」に成り代わる危険がある。

【普遍性レイヤー】

- 「家族殺しによる権力奪取→一時的繁栄→内部からの崩壊」というパターンは、企業・宗教組織・政党などにも見られる。

- 「愛される存在」が権力構造の中でスケープゴートにされる構図(楊貴妃)は、現代のメディア・世論の中でも繰り返される。

- 軍事委任(節度使)→地方軍閥化→中央崩壊→再統一という流れは、近現代の多くの国家にも当てはまる。

核心命題(4〜6点)

- 唐は隋の制度とインフラを継承し、太宗・高宗期に「貞観の治」や高句麗征服を通じて黄金期を築いたが、その内部には「家族殺し・位への執着・門閥貴族の腐敗」という爆弾を抱えていた。

- 則天武后は、高宗皇后から「中国史上唯一の女帝」へと上り詰め、国号を周(武周)に変えるほど権力を集中させたが、その王朝は短命で、最終的には李氏唐に戻される「異常値」として歴史に刻まれた。

- 玄宗は前半は名君だったが、楊貴妃に溺れ、その一族が政権を独占したことにより、タラス河畔の戦い・安史の乱・節度使の独立という一連の崩壊プロセスを呼び込んだ。

- 楊貴妃は政治に直接関与しなかったにもかかわらず、「美女に溺れて国を滅ぼした象徴」として語られ続け、美女と滅亡の寓話パターンに組み込まれた。

- 安史の乱以降、節度使の武断政治が唐を侵食し、その延長線上に五代十国時代が生まれ、これが次の宋の「文治主義」という逆張り政策を生む土壌となった。

引用・補強ノード

- 李淵(高祖):隋末の混乱から立ち上がり、唐を建国した初代皇帝。

- 太宗(李世民):兄弟殺し・父幽閉で帝位を得ながらも、「貞観の治」で唐を黄金期へ導いた二代目。

- 高宗(李治):高句麗を滅ぼし、唐の版図を最大級に広げた三代目。

- 則天武后:高宗皇后→女帝「武周」→唐復活という流れを作った、中国史上唯一の女帝。

- 玄宗(李隆基):前半は名君、後半は楊貴妃に溺れて唐を傾けた皇帝。

- 楊貴妃:世界三大美女の一人とされ、玄宗の愛人として「美女と滅亡」パターンの象徴に。

- 安禄山:節度使として三地域を任されていたが、安史の乱で反乱軍の中心となった人物。

- 朱全忠:唐を乗っ取り後梁を建て、五代十国の幕を開いた節度使。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

隋から唐への継承の中で、

- 則天武后(女帝)

- 玄宗と楊貴妃

- タラス河畔の戦い・安史の乱

- 節度使と五代十国時代

を軸に、「制度としては優れていた唐が、なぜ美女と権力者たちの欲望・節度使の武断政治によって崩れていったのか」を構造化すること。

文脈:

夏→殷→周→秦→漢→三国→晋→南北朝→隋→唐という長い流れの中で、唐を「制度完成+文化黄金期」と「内側からの崩壊+五代十国への橋渡し」として両面から描くパート。次に来る「宋の文治主義」を理解するための前提として、武断政治の行き着いた果てを整理している。

世界観:

どれほど洗練された統治機構と制度を持っていても、

- 権力への執着(家族殺し)

- 欲望への弱さ(美女と愛欲)

- 周縁への過度な軍事委任(節度使)

が重なると、王朝はゆっくりと内側から崩れ、やがて軍事力だけがものを言う無数の小王朝の時代に分解される。

しかし、その崩壊の中で、新たな文治主義(宋)や新たな価値観が生まれる、という歴史観。

感情線:

隋から唐への安定と制度完成への期待 → 太宗・高宗のスケールに感心 → 則天武后の女帝ぶりに驚きと違和感 → 玄宗と楊貴妃の逸話にロマンと違和感の両方を覚える → タラス・安史の乱・節度使の暴走と唐滅亡に「また同じパターンか…」というあきれと納得 → 五代十国のカオスから次の宋への流れが見え、「ここからどう立て直すのか」を知りたくなる高まり。

闘争軸:

- 制度としての優秀さ(唐の三省六部) vs 人間としての弱さ(家族殺し・美女への耽溺)。

- 正統な国号「唐」 vs 一時的に乗っ取る「武周」。

- 中央集権(均田制・祖調庸制・府兵制) vs 節度使の地方軍閥化。

- 美女に責任を押し付ける物語(楊貴妃) vs 実際に制度を崩した権力者たち。