ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

当時の皇帝は『0歳、2歳、8歳』等、とても幼い段階での即位が続きました。

当然その幼い皇帝では政治はできませんから、近くにいた大人が代わりにやるわけです。しかし、その近くにいた大人が権利を乱用し、彼らのやり方に逆らう者を弾圧したりして、力づくで物事を推し進めようとしました。地方では農民も圧迫され、農民の反乱が相次いでいました。そこで、『張角』という人物を中心に大きな反乱を起こします。彼らは黄色の布を頭に巻き『黄巾賊(こうきんぞく)』と呼ばれました。彼らが起こした反乱だから『黄巾の乱』というわけですね。

しかし黄巾賊は流民や農民が中心であり、政府側には後の『三国志』で活躍する猛者たちがいたためか、一年足らずでこの反乱は鎮められました。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

黄巾の乱

上記の記事の続きだ。しかしこの後漢も、前漢同様『宦官(かんがん)』や『外戚(がいせき)』たちによって支配され、滅亡の途を辿ることになる。光武帝と次の『明帝』は30歳を超えていたが、その後の皇帝は、

- 19歳

- 10歳

- 0歳

- 13歳

- 10歳

- 2歳

- 7歳

- 14歳

- 12歳

- 8歳

という幼少の皇帝が続いたため、彼らは裏で暗躍しやすかったのである。そして、その『宦官』や『外戚』の暗躍に逆らう形で起きた反乱が『黄巾の乱』である。彼らに反対する者は弾圧され、政治は荒れてしまっていた。この黄巾の乱というのは、中国史で最も人気のあるあの『三国志』の時代の一歩手前の歴史である。次の三国志を考える前に見ておく必要がある事実だ。

太平道首脳邸で信徒数万を集め、3月4日に挙兵する計画が立てられる。張角の弟子、唐周により、反乱の計画が政府に密告される。政府により信徒の捕縛、処刑が行われる。

事が露見したことを知った張角ら黄巾族は、各地で一斉に蜂起。緒戦で善戦する。

皇甫嵩(こうほすう)、朱儁(しゅしゅん)ら討伐に向かう。

張宝、皇甫嵩に討たれる(すでに張角は病死、張梁も討たれていた)。

黄巾の乱、一応の鎮圧をみる

黄色い頭巾の意味

黄巾の乱は、『張角』という人物が中心となって起こした反乱である。

黄色い頭巾をかぶって武装蜂起をしたことから、『黄巾の乱』と呼ばれるようになる。中心人物の、

- 張角

- 張宝

- 張梁

彼らは兄弟であった。彼らの黄色い頭巾の意味は、漢の王朝が『赤』を使っていたため、次の色である『黄』を用いたという。これは、彼らが重要視していた陰陽五行説による、

- 木

- 火

- 土

- 金

- 水

にのっとった形だ。火の次が土で、土徳の色が『黄色』だったのである。

漢(赤)じゃない!次の王朝の時代(黄色)だ!

参加した重要人物

実は、この反乱を治めるために後漢が用意したのが、才知人望高き『皇甫嵩(こうほすう)』らだったわけだが、義勇兵を募って集まったのが、後の『三国志』の中心人物となる、

- 孫権

- 劉備

- 曹操

だったのである。

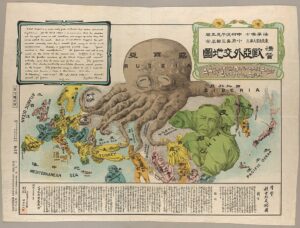

この絵は、劉備が兄弟のように親しくしていた、『関羽(かんう)、張飛(ちょうひ)』の2人と戦う、黄巾の乱でのワンシーンである。彼らも次の『三国志』において、重要な人物となるのだ。黄巾賊は、流民や農民が中心であり、政府側にはこのような猛者たちがいたためか、一年足らずでこの反乱は鎮められた。

道教と言えば、孔子と対立した老子の教えだ。そして漢は、孔子の教えである儒教を国教としていた。そう考えるともしかしたら、ここにあったのはある種の『宗教戦争』ともいえるのかもしれない。

もちろん大きくは違うだろう。宦官らの暴走が、儒教のそれとは関係がないからである。だが、もし彼らがみんな、同じ宗教や思想を重んじていた場合、このようなことは起きなかったとも言えなくもない。そう考えるとやはり、思想の多様性というのは、自由の証でもあり、同時に争いの火種でもあるのかもしれない。

さて、次はいよいよ、『三国志』の時代に突入する。

関連記事

論点構造タグ

#黄巾の乱

#後漢末の宦官腐敗

#幼帝と外戚支配

#五行思想と「黄色」の政治メッセージ

#道教系民間信仰と儒教国家

#三国志の幕開け

問題提起(一次命題)

後漢末、なぜ張角兄弟が率いる「黄巾賊」の大反乱が起きたのか。

なぜ彼らは「黄色い頭巾」を選び、太平道という宗教運動として蜂起したのか。

そして、この一年足らずで鎮圧された反乱が、どう三国志時代の引き金になったのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 後漢末の権力構造

- 幼帝が連続して即位(0歳・2歳・8歳…)。

- 政治の実権は「地位だけ高い大人」=宦官・外戚に集中。

- 彼らは特権を乱用し、反対者を弾圧、地方にも重税と圧迫が波及。

- 社会不安と農民反乱の頻発

- 地方農民は重税・腐敗・治安悪化に苦しみ、小規模な反乱が各地で続発。

- 張角兄弟と太平道の登場

- 張角・張宝・張梁の三兄弟が、道教系民間信仰「太平道」を組織。

- 懺悔と呪文による治病という“救済”で農民・流民の支持を集める。

- 黄巾の乱の勃発

- 184年、張角が各地の信徒と同時蜂起を計画するも、弟子の密告で事前に露見。

- 追い詰められた黄巾賊が、黄色い頭巾を巻いて各地で一斉蜂起。緒戦は善戦。

- 皇甫嵩・朱儁らの討伐軍+義勇兵(曹操・劉備・孫堅など)が投入され、一年足らずで鎮圧。

- 「黄色」の象徴性

- 漢王朝が五行の「火(赤)」を自認。

- 五行の循環では火(赤)の次は土(黄) → 「土徳の時代=次の王朝」の色。

→ 黄巾は「今の漢(赤)の後に来る新しい徳=黄色の時代」を象徴的に宣言していた。

- 直接的な結果と長期的影響

- 反乱自体は鎮圧されるが、後漢政府の軍事力・統治能力の限界を露呈。

- 各地で討伐のために動いた軍閥・義勇兵たち(曹操・劉備・孫権の父ら)が、そのまま地方勢力として自立していく。

→ 「後漢という屋根が割れ、三国志の群雄割拠期が始まる裂け目」として機能。

価値転換ポイント

- 「黄巾の乱=ただの農民反乱」

→ 「腐敗した宦官・外戚支配への制裁であり、五行思想と太平道をまとった“政治+宗教+社会”混合の反乱」への再定義。 - 「黄色=単なる目印」

→ 「漢の赤の次に来る土徳=黄色の時代を宣言する、五行に基づく“王朝交代の色”」という深いメッセージ。 - 「一年で鎮圧された=大したことない」

→ 「鎮圧はされたが、その亀裂から後漢が本格的に崩れ、軍閥と三国志の世界が生まれた“決定的な序章”」への視点転換。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 後漢末期:幼帝の連続即位 → 宦官・外戚が実権掌握。

- 社会:農民・流民の困窮、反乱の頻発。

- 184年:太平道首脳邸での挙兵計画 → 密告 → 露見 → 早期蜂起。

- 皇甫嵩・朱儁による鎮圧 → 張角病死、張宝・張梁戦死 → 黄巾の乱一応終息。

- その後:地方で討伐に従事した軍勢が、そのまま軍閥化し、三国志の群雄時代へ。

【心理レイヤー】

- 宦官・外戚

- 「幼帝を操り、今のうちに権力と富を最大化したい」という刹那的な欲望。

- 批判者・反対者は徹底して潰すという恐怖支配。

- 農民・流民

- 「このままでは生きていけない」という絶望。

- 太平道の「病を癒やし、世を変える」という教えにすがる心理。

- 張角兄弟

- 現状体制を「赤徳の終わり」と見なし、自分たちを「黄徳の担い手」と信じるメシア的自己認識。

- 後漢政府側の猛者(曹操・劉備・孫権の父ら)

- 「帝国を守る」という名目と、自らの名声・地位上昇の機会として反乱鎮圧に参加するリアリズム。

【社会レイヤー】

- 権力中枢

- 幼帝+宦官+外戚のトライアングルによる閉鎖的権力構造。

- 宗教と政治

- 国家側:儒教を国教とする「正統」。

- 反乱側:道教系太平道という「異端の救済宗教」。

→ 宗教対立というより、「国家宗教で救えない人々を、民間信仰が吸い寄せた」構図。

- 地方軍事力の独立

- 黄巾鎮圧のために各地で編成された軍が、その後も武装を保持し、自前の地盤を持ち始める。

【真理レイヤー】

- 「子どもが表に立ち、大人が裏で好き放題する組織は、いずれ内部から崩れる」という統治の黄金律。

- 思想・宗教の多様性は、

- 一方で「救いのルート」を増やす自由の証。

- 同時に「正統 vs 異端」の対立として政治的対立の火種にもなる。

- 五行思想のような「世界解釈のフレーム」は、単なる占いではなく、反乱や王朝交代の正当化ロジックにも使われる。

【普遍性レイヤー】

- 国家が正統教義(儒教)を掲げ、現実の腐敗から目をそらすとき、周縁で「癒やし」と「正義」を掲げる新興宗教・運動が力を持ちやすい。

- 「色」や「象徴」を用いた政治メッセージ(黄巾、赤シャツ、カラー革命など)は、どの時代・地域にも現れる普遍パターン。

- 「大反乱は鎮圧されたが、その過程で新しいプレイヤー(軍閥・武将)が台頭し、次の時代の主役になる」という構造は、歴史全体に繰り返される。

核心命題(4〜6点)

- 黄巾の乱は、幼帝と宦官・外戚支配による後漢末の腐敗に対し、農民・流民が太平道を旗印に起こした「政治+宗教+社会不安」が絡んだ反乱である。

- 張角兄弟が黄色い頭巾を選んだのは、漢の「赤徳」に続く「土徳=黄色」の時代を宣言し、「今の漢ではない新しい王朝の徳」を象徴しようとした五行的メッセージだった。

- 反乱自体は皇甫嵩・朱儁らにより一年足らずで鎮圧されたが、これに参加した曹操・劉備・孫権(の父)らが、その後の群雄割拠の中心となり、後漢崩壊と三国志時代の幕開けを準備した。

- 儒教国家である漢に対し、道教系太平道が挑んだ構図は、完全な宗教戦争ではないにせよ、「国家が救えなかった人々を別の思想が救おうとする」という対立を孕んでいた。

- 思想の多様性は自由であると同時に、腐敗した正統との間で大きな衝突を生みうる「両刃の剣」であり、黄巾の乱はその典型例として三国志の直前に位置づけられる。

引用・補強ノード

- 張角・張宝・張梁:太平道の創始者・指導者三兄弟。懺悔と呪文による治病を掲げる。

- 太平道:道教の源流の一つとされる民間信仰。

- 皇甫嵩・朱儁:後漢政府側の名将として黄巾の乱鎮圧で活躍。

- 劉備・関羽・張飛・曹操・孫堅:黄巾討伐に参加した義勇兵・武将たちで、のちの三国志の中核メンバー。

- 陰陽五行説:木・火・土・金・水の循環で王朝徳を説明する中国古代思想。

- 中華思想・四夷:前記事までに説明された、漢人中心の世界観と周辺異民族観。

AI文脈抽出メタデータ

主題

黄巾の乱を、

- 後漢末の幼帝・宦官・外戚腐敗

- 太平道と張角兄弟の宗教運動

- 五行に基づく「黄色」の政治メッセージ

- 反乱鎮圧と三国志の主役たちの登場

という四層構造で整理し、「一見短命な反乱が、どう三国志の幕開けを準備したか」を描き出すこと。

文脈

「夏→殷→周→秦→漢→前漢・後漢」と続いてきた中国王朝史の流れの中で、後漢崩壊の決定的前兆として位置づけられる事件。次に扱う「三国志」へ入る直前の、政治・宗教・社会の地盤がどう崩れたかを示す橋渡しの記事。

世界観

帝国は内部から腐敗し、その亀裂に宗教・思想・民衆の不満が入り込む。

その結果として起きる大反乱は、たとえ鎮圧されても「前の時代を終わらせ、次の時代の主役を表舞台に押し出す装置」として機能する。思想の多様性は、救いのルートを増やすと同時に、古い秩序との激しい衝突を生み出す。

感情線

幼帝と宦官・外戚の腐敗にうんざり → 張角兄弟と太平道の登場に「救いの匂い」を感じる → 黄巾の黄色の意味(五行)を知って「そんな深い宣言だったのか」と驚く → 反乱が一年で鎮圧されたことに一瞬落胆 → しかし、その討伐に劉備・曹操・孫権らが参加していたことを知り、「ここからあの三国志が始まるのか」と高揚感が高まる。

闘争軸

- 腐敗した正統(儒教国家・宦官・外戚) vs 農民・流民を救おうとする民間宗教(太平道)。

- 赤徳の漢王朝 vs 黄徳の新時代を名乗る黄巾賊。

- 中央政府の名将(皇甫嵩・朱儁) vs 各地で台頭し始める地方武将(曹操・劉備・孫家)。

- 思想の統一による安定 vs 思想の多様性による自由と対立。