ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

インダス川の下流にあったシンド地方が『インド』の語源となりました。

インダス文明は世界四大文明の中でも最も新しい文明です。インダス文明は、メソポタミアやエジプトをしのぐ規模の都市があり、インダス文字などもまだ解明されていません。エジプトのピラミッド同様、まだまだこれから新しい事実が発見される可能性が高いと期待されています。

しかし、インダス文明を作ったドラビダ人の後、1000年後ほどに現れた『アーリア人』は、彼らを制圧し、奴隷として扱います。それがこのインドの地に今も尚続く『最悪の負の連鎖』である『カースト制度』の原因となってしまいます。このせいで何もしていない子供が無残に殺され、捨てられるというようなあまりにも残虐な事件がインドで頻発してしまっているのです。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

インダス文明

上記の記事の続きだ。メソポタミア文明、エジプト文明にあった歴史について見てきたが、今度は『インダス文明』である。

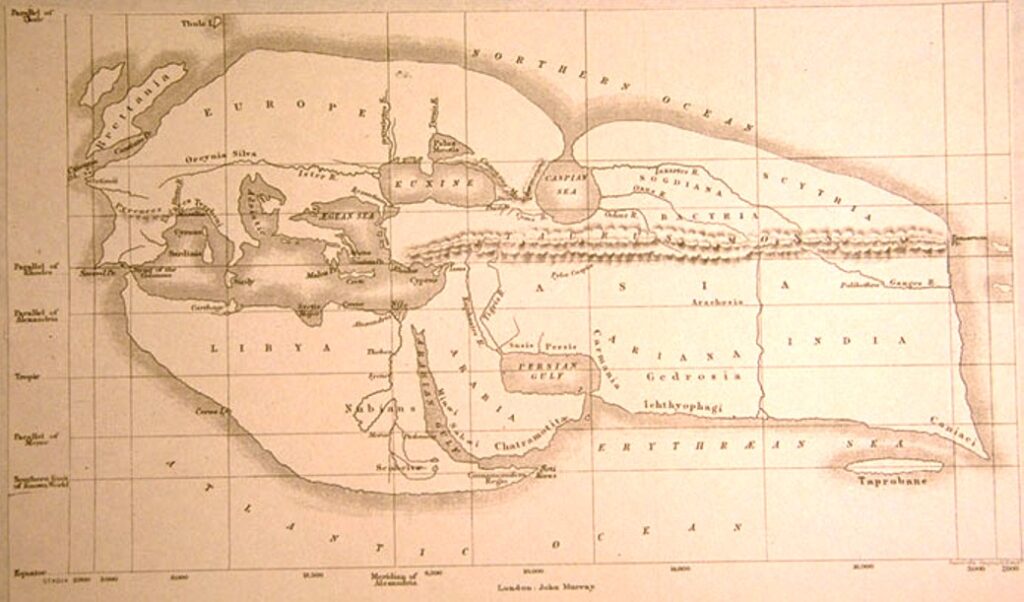

| メソポタミア文明 | 紀元前6000~ |

| エジプト文明 | 紀元前4000~ |

| インダス文明 | 紀元前2500~ |

| 中国文明 | 紀元前14000~ |

インダス文明というのはそれら2つの文明よりは2000年ほど新しい。今からおよそ4600年ほど前に、インド北西部、インダス川沿いに広がった文明のことである。

インダス文明は、メソポタミアやエジプトをしのぐ規模の都市があり、インダス文字などもまだ解明されていない。エジプトのピラミッド同様、まだまだこれから新しい事実が発見される可能性が高いと期待されている。

ドラビダ人とアーリア人

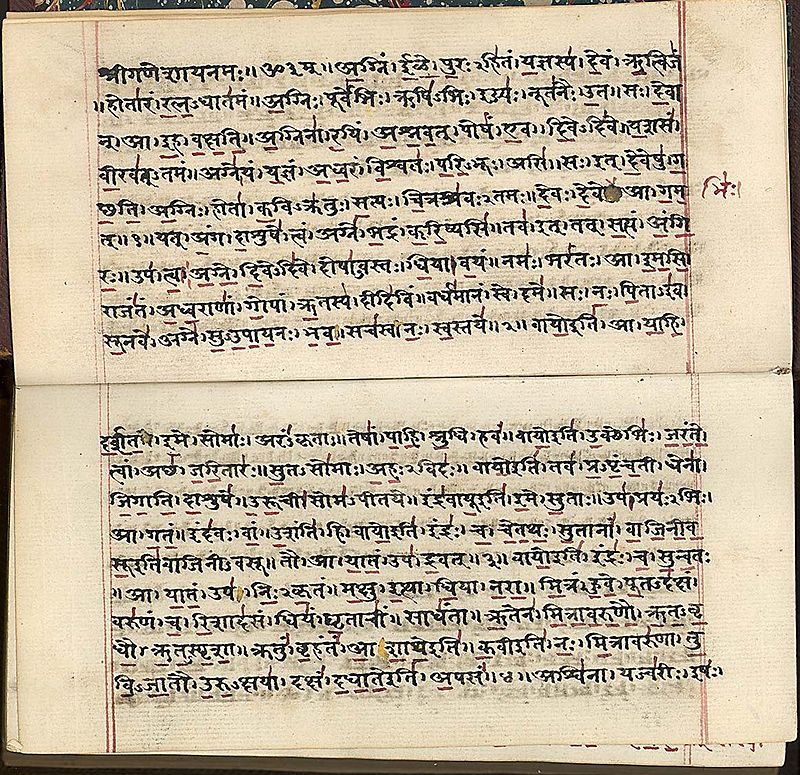

インダス文明を作ったのは『ドラビダ人』だ。インダス文明とインドの歴史を考えるには、以下の記事と合わせて見ることが必要だ。

インダス文明とともに民間宗教が生まれる。

アーリア人が入ってきて、ヴェーダ教と融合。

南部インドのドラビダ教とも融合。

『ヒンズー教』である。まず、紀元前2500年頃にドラビダ人がインダス川沿いにインダス文明を築く。それから1000年後(とてつもない時間だ)、アーリア人が流入する。そしてそこから500年後(紀元前1000年頃)に、ガンジス川域に移動して国家を築く。

英語で借用されたアーリア人 Aryan(古くはArianとも)の語源は、サンスクリット語の「アーリヤ (ārya)」とされる。古代イランのアヴェスター語にはairyaがあり、いずれも「高貴な」という意味で、他民族より「高貴な」民族と考えたアーリア人が自称した。また、インド・イラン祖語の*arya-か*aryo-に由来する。古代ギリシア人のストラボンやエラトステネスがトロス山脈から東はインダス川までをアリアナ地方 (Ariana)と記録しており、その頃には地中海東部地域でも既知の民族名だったと言える。Wikipedia

彼らが信仰していた宗教は『ヴェーダ教』である。これが、ドラビダ人が信仰していた『ドラビダ教』と融合し、『バラモン教』になる。そのバラモン教のときに、カースト制度の元になる『ヴァルナ制』ができ、それがのちの『ヒンズー教』に大きく影響するわけだ。この辺りのキーワードとともに、上記の記事でこの地域の宗教事情を考えてみよう。

カースト制度とガンジー

更に厳密に言うとヒンズー教は、

- ウパニシャッド哲学

- 仏教

- ジャイナ教

- バラモン教

という様々な要素が融合して成立した、インドの『総合宗教』のようなものである。彼らインド人の間でいまだに根強くこの信仰が蔓延しているのは、ヒンズー教がインド人としてのアイデンティティ(身分証明)そのものだからである。あのガンジーも、『カースト制度そのものはヒンドゥー教の根本的な制度として認めていた』という意見もある。その文献によればガンジーにとってカースト制度は『分離されているが平等』なのである。

このような『カースト制度は容認しても、カーストによる社会的差別に反対する』という考え方は当時はよく見られたようだ。結果として差別をなくそうとしたことは事実なので、ガンジーに『カースト制度を否定した人間』という印象がついたのかもしれない。

最初にインドに住んでいて、征服された人々(ドラビダ人)は、『奴隷(シュードラ)』の扱いとなった。そして、新しく入ってきて支配し、カースト制度を導入したアーリア人は、カースト(階級)の上位に組み込まれた。インドを考える際に切っても切り離せないキーワードが、この『アーリア人』なのである。

当時を知る手掛かりとなったのは、アーリア人の残した『リグ・ヴェーダ』と呼ばれる神々の賛歌集である。この『歌詞集』のおかげで、当時のことを分析することができたのだ。

また、このバラモン教、カースト制度、インドというキーワードに対して重要な人物は『ブッダ(釈迦)』である。それについては下記のページに詳しく書いたので、併せて確認していただきたい。

ブッダが広めた仏教や、ウパニシャッド哲学、ジャイナ教というのは、バラモン教に逆らうような形で現れた考え方である。それは、キリスト教のカトリックと、それに逆らう形で生まれた様々な宗派とよく似ているかもしれない。

また、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教は同じ神を信仰するが、それぞれで考え方が違う。こうして考えると、人間がいる分だけ考え方があり、その分だけ新しい宗派が生まれる、という客観視ができる。

真理は一つなはずなのに、人間がその『解釈』を間違える。ニーチェは言った。

事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである。

今回は関連記事が多かったため、このボリュームでまとめられる。これが、紀元前2500年頃から紀元前500年頃までの、インダス文明からのインドの歴史である。

関連記事

論点構造タグ

#インダス文明とドラビダ人

#アーリア人とヴェーダ教

#バラモン教とヴァルナ制

#カースト制度と負の連鎖

#総合宗教としてのヒンズー教

#ブッダとガンジーの抵抗

#解釈と真理のズレ

問題提起(一次命題)

インダス文明を築いたドラビダ人の上に、のちにアーリア人が重なり、その宗教的・社会的統合の過程で「バラモン教〜ヒンズー教」と「カースト制度」という構造がどのように生まれたのか。

そして、その構造がなぜ現代に至るまで「最悪の負の連鎖」としてインド社会を傷つけ続けているのか。

因果構造(事実 → 本質)

- 紀元前2500年頃:

- ドラビダ人がインダス川沿いにインダス文明を築く。

- シンド地方の名が「インド」の語源となる。

- インダス文明は大規模都市と未解読のインダス文字を持ち、メソポタミア・エジプトに匹敵する高度さを持っていた。

- 紀元前1500年頃:

- 「高貴な者」を自称するアーリア人が流入し、ドラビダ人を征服・支配層として君臨。

- 彼らが持ち込んだヴェーダ教と、ドラビダ側の在来宗教(ドラビダ教)が混ざり合う。

- 紀元前1000年頃:

- ヴェーダ教+ドラビダ教+南部ドラビダ信仰が融合 → 「バラモン教」が成立。

- この時期に、身分を四分類する「ヴァルナ制」が整えられ、アーリア人は上位、征服された先住民は下位へと位置づけられる。

→ ここで「後から来た支配層が上、元々いた住民が下」という構造が制度化される。

- その後:

- ウパニシャッド哲学・仏教・ジャイナ教などの思想運動が、バラモン支配への批判として現れる。

- それらも最終的には再び混ざり合い、「ヒンズー教」という総合宗教が形成される。

- カースト制度はヒンズー教世界の中で「前提」として温存され、インド人のアイデンティティに深く組み込まれていく。

- 近代:

- ガンジーは「カースト制度そのものはヒンドゥー教の根本制度として容認しつつ、カーストによる差別には反対する」という立場をとったと解釈される。

- こうした「制度は認めるが差別は否定する」という中間姿勢が、「負の構造そのものを断ち切れないまま温存する」結果も生む。

- 結論として、

- アーリア人の征服とヴェーダ教 → バラモン教 → ヒンズー教という流れの中で、「差別構造そのもの」が宗教と一体化。

- その構造が、現代インドにおける児童殺害・棄児などの悲劇的事件を支える「見えない前提」として働き続けている。

価値転換ポイント

- 「四大文明の一つ=インダス文明」という地理的認識

→ 「その文明の担い手ドラビダ人が、後から来たアーリア人によって下層に落とされ、その構造がカースト制度として固定化された」という権力史への読み替え。 - 「ヒンズー教=世界最古の高尚な宗教」

→ 「多数の思想が混ざり合った“総合宗教”であり、その内部に『差別構造を内包したまま続いてきた歴史』がある」という二重の姿。 - 「ガンジー=カーストを完全否定した英雄」

→ 「カースト制度そのものは認めつつ、差別に反対した複雑な立場」という現実への修正。 - 「真理は一つで宗教が分裂するのは異常」

→ 「真理は一つでも、人間の解釈が無数である限り、宗派と対立は必然」という価値観への転換。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 紀元前2500年頃:インダス文明成立(ドラビダ人/インダス川沿い/未解読文字)。

- 紀元前1500年頃:アーリア人流入、ドラビダ人支配・ヴェーダ教の持ち込み。

- 紀元前1000年頃:ガンジス川流域へ移動し国家形成、バラモン教成立・ヴァルナ制確立。

- 紀元前500年頃まで:ウパニシャッド・仏教・ジャイナ教など、バラモン教批判の思想が続々登場。

- 以後:それらが再統合される形で、ヒンズー教という総合宗教が成立。

【心理レイヤー】

- 征服された側(ドラビダ人):

- 自分たちの土地と文明が、後から来たアーリア人によって“下位”に位置づけられる心理的屈辱。

- 生まれながらに固定された身分から抜け出せない閉塞感。

- 征服した側(アーリア人):

- 自らを「アーリヤ=高貴な者」と名乗り、優越感を正当化する心理。

- ヴァルナ制と宗教を使って支配構造を「神意」として固める自己正当化。

- ガンジー:

- ヒンズー教徒としてのアイデンティティと、差別への倫理的反発の間で揺れる複雑な心理。

- ブッダ(釈迦)・ジャイナ教徒など:

- バラモン的身分差別や儀礼至上主義に対する根源的な疑問と抵抗心。

【社会レイヤー】

- ドラビダ人支配のインダス文明 → アーリア人支配のバラモン体制へ構造転換。

- ヴァルナ制(四姓)

- ブラフミン(司祭)

- クシャトリヤ(武士)

- ヴァイシャ(庶民)

- シュードラ(奴隷)

という基本構造の中で、先住民ドラビダ人が下層に位置づけられる。

- 時間とともに、このヴァルナ制が細分化・硬直化し、「カースト制度」として日常生活を支配する。

- ヒンズー教=インド人のアイデンティティとなることで、宗教・文化・身分制が一体化し、外圧や批判に対しても構造自体が残り続ける。

【真理レイヤー】

- 征服者は、単に軍事力だけでなく、「宗教・哲学・言葉」を使って支配構造を「自然な秩序」として固定化しようとする。

- 一度「神の意志」「宇宙の秩序」として身分差が正当化されると、その構造を変えることは極めて難しくなる。

- バラモン教に対する仏教・ジャイナ教・ウパニシャッド哲学のように、「支配的な宗教に対するカウンター思想」は繰り返し現れるが、多くはやがて再吸収・再解釈される。

- ニーチェの言う「事実は存在しない、存在するのは解釈だけ」という言葉どおり、同じ現実も宗派・立場ごとに違う形で“真理”として語られる。

【普遍性レイヤー】

- 「後から来た支配層が上位、元々いた住民が下位」という構造は、世界各地で繰り返されてきた。

- 宗教が「民族アイデンティティそのもの」と一体化すると、その内部にある差別・不平等の構造までセットで温存されやすい。

- どの宗教・思想も、「真理」の名のもとに人間の解釈が積み重なり、やがて当初の意図から離れた階層構造や差別を生む危険を抱えている。

核心命題(4〜6点)

- インダス文明はドラビダ人が築いた高度な文明だったが、その後到来したアーリア人による征服とヴェーダ教の持ち込みによって、「支配者=アーリア/被支配者=ドラビダ」という身分構造が制度化された。

- ヴェーダ教+ドラビダ教+南部信仰の融合として成立したバラモン教は、ヴァルナ制を通じて後のカースト制度の土台を作り、それがヒンズー教世界の前提として埋め込まれた。

- ヒンズー教はウパニシャッド哲学・仏教・ジャイナ教・バラモン教などの要素が混ざり合った「総合宗教」であり、そのために「インド人のアイデンティティ」と「差別構造」が切り離しにくくなっている。

- ガンジーはカースト制度そのものの否定には踏み切らなかった可能性が高く、「制度容認+差別否定」という中途的立場にとどまったが、それでも植民地支配や分裂危機と闘った点で重要な役割を果たした。

- ブッダやジャイナ教、ウパニシャッド哲学などは、バラモン的身分制や儀礼主義への反発として現れた「内側からの修正運動」であり、キリスト教内部の宗派分裂・宗教改革などとも構造的に相似形である。

- 「真理は一つでも、人間の解釈は無数」というニーチェの指摘は、インダス〜アーリア〜バラモン〜ヒンズー教というインド宗教史の複雑な分岐・融合構造にそのまま当てはまる。

引用・補強ノード

- ドラビダ人:インダス文明の担い手。インダス川沿いに高度な都市文明を築く。

- アーリア人:自称「アーリヤ=高貴な者」。ヴェーダ教を携えインドへ流入し、ドラビダ人を征服。

- ヴェーダ教:アーリア人の宗教。ドラビダ側の在来宗教と融合し、バラモン教の土台となる。

- バラモン教・ヴァルナ制:カースト制度の原型として、身分差を宗教的に正当化。

- ヒンズー教:ウパニシャッド・仏教・ジャイナ教・バラモン教などが混ざりあった総合宗教。

- ガンジー:カースト差別に反対しつつ、制度そのものには曖昧な姿勢を取ったとされる独立運動の指導者。

- ブッダ(釈迦):バラモン教的身分制と苦しみの構造に対して、「四諦」「八正道」などを通じて別の道を示した人物。

- ニーチェ「事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである。」:宗派・宗教分裂と真理のズレを象徴する引用。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

インダス文明からアーリア人の流入、バラモン教・ヒンズー教の形成、そしてカースト制度とガンジー・ブッダに至るまでのインド宗教史・身分制度史を、「ドラビダ人とアーリア人」「支配と解釈の構造」という軸で整理すること。

文脈:

- メソポタミア・エジプト・インダス・中国という四大文明の中で、インダス文明とインドの宗教・身分制度に特化したパート。

- 関連記事(ヒンズー教誕生、カースト制度、ガンジー、ブッダ、キリスト教の宗派分裂など)とリンクしながら、「宗教と差別構造」「真理と解釈」というBIGテーマに接続する位置づけ。

世界観:

- 文明と宗教は、支配・征服・同化の歴史の中で生まれ、「真理」の名のもとに解釈が積み重なった構造体である。

- 真理は一つでも、人間の解釈が分かれる限り、宗派・差別・対立は避けられず、それにどう向き合うかが各時代の課題になる。

感情線:

インダス文明のスケールと未解読文字へのロマン → アーリア人の流入とドラビダ人支配の構図に対する違和感 → カースト制度の残酷さと、現代まで続く負の連鎖への怒りとやるせなさ → ブッダやガンジーのような人物の登場で一瞬希望を感じる → しかし宗教と差別構造の結びつきの根深さを知り、楽観はできないという複雑な感情 → 最後に、「真理と解釈」の問題として俯瞰し直すことで、少し距離を置いた理解に至る。

闘争軸:

- 先住民ドラビダ人 vs 征服者アーリア人。

- バラモン教的身分秩序 vs 仏教・ジャイナ教・ウパニシャッドの批判思想。

- ヒンズー教アイデンティティ vs カースト差別撤廃の動き。

- 「真理は一つ」と信じたい欲求 vs 「解釈は無数であり、そこから対立と分裂が生じる」という現実。