偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者[adrotate banner=”6″]

考察

『だいたい武士の考えていることを推測すると、武士はただ死を覚悟すること、という程度に考えているようだ。しかし、義理を知り、恥を思い、死を覚悟するということにおいては、武士に限らず、出家した僧でも女でも、百姓以下にいたるまで、その差別はない。』

『武士道とは、死ぬここと見つけたり』。と言うが、それは別に武士だけに限った話ではないということだ。しかも、『自決する』ということではない。恥を晒して生きるぐらいなら、死を覚悟する。そういう、生き恥をさらさない、高潔な生き方が求められるのは、武士だけではないということなのだ。

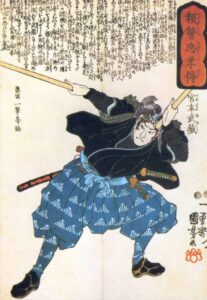

日本独特の文化ですぐに思いつくのは『サムライ』。『武士道』の精神である。新渡戸稲造の著書、『武士道』は、実にそうそうたる人物と照らし合わせ、その道について追及していて、奥深い。キリスト、アリストテレス、ソクラテス、プラトン、孔子、孟子、ニーチェ、エマーソン、デカルト、織田信長、徳川家康、豊臣秀吉、枚挙に暇がない。本にはこうある。

『武士道においては、名誉の問題とともにある死は、多くの複雑な問題解決の鍵として受け入れられた。大志を抱くサムライにとっては、畳の上で死ぬことはむしろふがいない死であり、望むべき最後とは思われなかった。』

武士道が掲げる”7つの神髄”

- 『義』─武士道の光輝く最高の支柱

- 『勇』─いかにして胆を鍛錬するか

- 『仁』─人の上に立つ条件とは何か

- 『礼』─人とともに喜び、人とともに泣けるか

- 『誠』─なぜ『武士に二言はない』のか

- 『名誉』─苦痛と試練に耐えるために

- 『忠義』─人は何のために死ねるか

著書にはこのようなことが書いてあり、『武士道』という道がどういう道であったか、一目瞭然となっている。上に挙げた『7つの神髄』を考えただけで、『武士道』という精神が当たり前に蔓延していた時代の人間が、どれだけ高潔な精神を追求していたかがよくわかる。そのうち、『忠義』。

人は何のために死ねるか。

ということについて考えただけで、もう、今回の宮本武蔵の言葉の意味は、紐解かれた。

[adrotate banner=”7″]

補助的分析(AIによる語彙・背景・正確性の中立整理)

※本節では、運営者の内省(言葉だけを見て内省した解釈)ではなく、AI(ChatGPT)による「中立性」と「正確性」を基準に、今回の名言を整理します。名言の多くが出典未確認である現実を踏まえつつ、語彙・背景・意味領域を客観的に位置づけます。

名言提示(再掲)

宮本武蔵『だいたい武士の考えていることを推測すると、武士はただ死を覚悟すること、という程度に考えているようだ。』

一般的な解釈

この言葉は、「一般の武士が“武士道”を単純化し、死を覚悟することだけに価値を置いているが、それは本質を捉えていない」という構文全体の趣旨を示しています。宮本武蔵は、実戦に生きた者として、“死の覚悟”は最低限の条件にすぎず、真の武士道は「生き残り、勝ち、技と心を極め、実際に役へ立つ」ことにあると見抜いていました。

この発言は、「死への覚悟/生の技法」「観念的武士道/実践的武士道」という対立軸を批判的に明示するものとして評価されます。

思考補助・内省喚起

この名言は、「自分は本質を捉えず、形だけを真似していないか」という問いを与えます。

日常の行為・判断において、

・“覚悟”という言葉で思考を止めていないか

・困難に向き合う際、具体的な技術・準備を怠っていないか

・表面的な理想論だけで満足していないか

・実戦=人生の現実に必要な力から目を逸らしていないか

という深い内省を促します。

武蔵にとって「死の覚悟」とは精神の入り口であり、究極目的ではありません。「死ぬ覚悟で生きる」のではなく、「死を超えた地点から、生の技法を磨く」ことが重要なのです。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

江戸期の武士道は“死に場所を求める美学”が強調されがちだったが、武蔵は実戦派であり、その風潮を皮肉交じりに批判している。

英訳では単なる samurai think only of death ではニュアンス不足で、批判と洞察の両方を補う必要がある。

語彙の多義性:

「死を覚悟すること」=“死んで名誉を守る”ではなく、“死を恐れず冷静に動ける状態”。

「という程度」=武蔵の強い否定的ニュアンス。浅薄で未熟な理解であるという含意。

構文再構築:

意訳例:

“It seems most samurai think that all they must do is be ready to die — but that is a shallow understanding.”

または

“Samurai appear to believe that merely preparing for death is enough — yet that is far from the essence.”

出典・原典情報

※出典未確認

『五輪書』の思想(特に風之巻・兵法観)と整合するが、文字一致の一次資料は未確認。武蔵の批評的武士観としてよく引用される言葉。

異訳・類似表現

異訳例:

「武士の多くは“死ぬ覚悟”だけで満足している。しかし、それだけでは足りない。」

「武士は死を覚悟すればよいと考えがちだが、実際にはもっと深い理解が必要だ。」

思想的近似例(日本語):

「武士道とは死ぬことと見つけたり」(山本常朝)※武蔵はこれを批判的に見る立場

「生への執心がなければ真の戦いはできぬ」── 実戦派の価値観

思想的近似例(英語):

“Courage is not the willingness to die, but the mastery of how to act in life.”── ※構造近似

タグ(思想分類)

#武士道批評 #実戦哲学 #覚悟論 #価値転換 #宮本武蔵思想 #精神性 #判断と行動 #死生観

語義分解(主要キーワード)

| 用語 | 定義 | 補足 |

|---|---|---|

| 武士 | 江戸期の武家階級 | 武蔵は“実戦派”として批判的観察を行う |

| 死を覚悟する | 死を恐れない心構え | しかし武蔵はそれを“最低限”と見なす |

| 程度 | 本質に至らない浅い段階 | 強い否定ニュアンスを持つ |

位置づけ構文(思想国家における構文的機能)

この名言は、「表層的覚悟から本質的理解への転換」を促す構文です。

構文としては、

・対比構造(表層/本質)

・価値転換構文

・批評的構造(武士道の再定義)

に分類され、思想国家内部の「判断/覚悟/本質理解」と連動します。

感受対象(思想UX設計における対象読者)

・覚悟を誤解しやすい読者層

・表面的努力に陥りやすい層

・武士道・死生観に関心を持つ思想層

・実戦的思考を求める実務者層

この言葉を更に5つの視点から再考する

➡ 『だいたい武士の考えていることを推測すると、武士はただ死を覚悟すること、という程度に考えているようだ。』をさらに深めて読む

(ここに静的HTMLリンクを手動で貼る)

関連する黄金律

同じ人物の名言一覧