ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

フロイトが『無意識の世界がある』と言ったことは大きなことでした。

例えば、『精神病者は罪人ではなく、治療を受けるべき病人』とわかったのは1800年くらいからです。それを主張したPh.ピネルやこのフロイトのような精神分析学者たちの存在によって、精神病者は『悪魔に憑りつかれた人』でも『罪人』でもなく、治療で治すべき人だということがわかったのです。彼らの無意識の世界にある何らかの問題を解決することで、人の精神病は治るのだと主張しました。

彼が言う『リビドー』というのは『性衝動』のことですが、フロイトはこのように人間の深層心理には自分の理性でどうにもできない『潜在意識』というものがあると主張したのです。フロイトは、人々が皆そうした『意識』を上手くコントロールすることができるようになれば世界の秩序は保たれると考えました。少なくとも、その潜在意識を理解することが大事だということですね。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

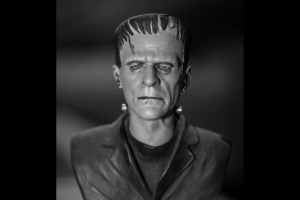

精神科医フロイト

上記の記事の続きだ。このウィトゲンシュタインが生まれる前、彼と同じオーストリアにある精神科医であり、哲学者が生まれた。ジークムント・フロイトである。

各人の誕生年

| ジョン・デューイ | 1859年 |

| フッサール | 1859年 |

| フロイト | 1856年 |

| ラッセル | 1872年 |

| ウィトゲンシュタイン | 1889年 |

彼の言葉にこういうものがあるが、

心とは氷山のようなものである。氷山は、その大きさの7分の1を海面の上に出して漂う。

この言葉から垣間見えるように、彼が主張したのは、『人には自分の意識とは別のもう一人の自分がいる』という考え方である。

リビドー(性衝動)

フロイトの主張で有名なのは『リビドー』だ。これは『性衝動』という意味である。

| 口唇期 | 唇と口にリビドーが集中し、生後1年まで母の乳を吸うのに快感を抱く |

| 肛門器 | 1~3歳頃、大小便を排泄するのに快感を抱く |

| 男根期 | 自分の性器を触るのに快感を抱く |

| 思春期 | 12~14歳、他人への性的欲求と愛情を抱く |

各時期に欲求不満がたまったり精神的なショックを受けると、リビドーの『固着』が起こったり、成人となった後も障害を起こし、退行現象などの特有の症状が現れるという。

超自我とエス(イド)

また、

- 超自我

- 自我

- エス(イド)

という意識の構造を説明した。

エスは英語、イドはラテン語。

| 超自我 | 理性を超えた理性 |

| 自我 | 理性 |

| エス | 欲望 |

簡単に言うと、『エス』は子供を支配している意識、『自我』は理性を持とうとしている人の意識、『超自我』は理性を完全に自分のものにしている意識、というようなイメージである。人格者は超自我を持っているというわけだ。理性を超えた使命を知っている人、とも言えるわけである。

それぞれのイメージ

| エス | わがままな末っ子 |

| 自我 | しっかり者の長男・長女 |

| 超自我 | 厳格な父親、使命を背負った裁判官 |

これは、キルケゴールの記事を見て考えると分かりやすくなる。

キルケゴールの言う美的実存がなぜ地下なのかというと、これは『マズローの5段階欲求』を考えるとわかりやすい。『マズローの5段階欲求』とは、人間の欲求を5段階に分けて示したものである。その人間の基本的欲求を低次から述べると、以下の通りである。

- 生理的欲求(Physiological needs)

- 安全の欲求(Safety needs)

- 所属と愛の欲求(Social needs / Love and belonging)

- 承認(尊重)の欲求(Esteem)

- 自己実現の欲求(Self-actualization)

まず一番下に『生理的欲求』があることがわかるわけだが、まず、人間も含めたあらゆる生命は、自分の命を守るために、そのエネルギー源を確保したり、睡眠を取ったり、排せつ物を処理したりする必要がある。キルケゴールの言う『美的実存』というのは、この最下部の位置にある『生理的欲求』を満たす行為そのものである。このような欲求の『度が過ぎた行為(例えば父親がした不倫行為)』は確かに刹那的にはいいが、すぐに虚無や絶望が襲い掛かり、やがて、

このままではいけない…

と思うようになる。そして次の段階へと進むべきだと考えるわけだ。そして、『倫理的実存』を目指して、道徳的になり、自己中心的な自分を脱しようとする。美的実存では外の世界とのかかわりで成り立っていたが、倫理的実存では、自分の心の内側と向き合うことになる。こう考えたとき、

| マズロー | 生理的欲求 |

| キルケゴール | 美的実存 |

| フロイト | エス |

彼らが主張したこれらの概念は、ほぼ同じ位置にあることがわかる。キルケゴールの場合は、その後『倫理的実存』を得て、やがて人間は完全に倫理的にはなれない矛盾にたどり着くことになるので、最終的には『宗教的実存』を得て、宗教の力を頼ることが大事だと主張した。

フロイトとキルケゴールの違い

この説明に、キルケゴールは旧約聖書のアブラハムとイサクの話を引き合いに出している。

カナン(今のイスラエル)へ行くように言われ、子孫を増やすよう言われる。

ユダヤ教の歴史で重要な人物。

『お前に大きな福音を与え、子孫を天の量の半分ほど残せ』と神が言ったと告げる。

陰茎の包皮を切る儀式。ユダヤ人は今でも割礼を行う。

紀元前1300年頃。

信仰のために愛する息子を殺害しようとするアブラハムだが、キルケゴールはそこに『宗教的実存』があると考えたのである。倫理的に考えたらそれは決して許される行為ではない。だが『倫理的実存』ではなく、『宗教的実存』だったら違う。自分の判断ではなく、神に判断を預けるというのである。キルケゴールは、倫理的な合理性を捨て去り、不条理を受け入れたときだけが『神』の前に立つことができるという、徹底したクリスチャンだったのである。

だがフロイトは違った。キルケゴールの言うように『とても強い意志を持てるようになる』と言い、それを『超自我』と呼んだわけだが、そこに宗教の力が必ずしも必要なわけではないと言った。イメージはこうだ。

これをギリシャ神話で父を殺して母と結婚するエディプスの名を取って『エディプスコンプレックス』と呼んだ。

『母親と性行為をする』等。

このような考え方をしたとき、ここには別に宗教の力は必要ない。両親を見て、愛して、憎んで、そこに『近親相姦』のようなものがあってはならなくて、という考え方の流れは、宗教を全く必要とせず、無宗教の家庭でも行われていることだ。

また、海外の人と違って日本人には『マザコン』という言葉があり、母親のことを外国人ほど近い存在として見ない。『ママ』と言おうものならもうマザコン決定となる。このような文化や価値観の違いも考えたとき、日本人からするとこのエディプスコンプレックスというのは腑に落ちないところがある。

だが、深い根底の部分、あるいはその『マザコン』という言葉の意味を知る前の時期であれば、こういう意識の変化が行われているとも言えるわけである。どちらにせよ言えるのは、キルケゴールの言うように『宗教的実存』は『超自我』を得るためには必ずしも必要ないということだ。

無意識の世界

フロイトは、『無意識の世界』があるということを主張し、その影響は大きかった。例えば、古代ギリシャでは精神病は体の病気とされていた。たとえば、ヒステリーは子宮の病気とされていた。そして中世ヨーロッパでは、精神病者は『神により罰を与えられた罪人』とされていた。しかし、1793年に、Ph.ピネルによって『精神病者は罪人ではなく、治療を受けるべき病人』だとわかった。

精神病者に対する見解

| 古代ギリシャ | 体の病気 |

| 中世ヨーロッパ | 神により罰を与えられた罪人 |

| 1793年 | 罪人ではなく、治療を受けるべき病人 |

『図解雑学 こころの病と精神医学』にはこうある。

鉄鎖からの解放

『近代精神医学の父』とされるPh.ピネルは、18世紀末のフランス革命の最中にパリのビセートル病院などにおいて、非人道的な精神病患者の処遇を改善し、『鉄鎖からの解放』を試みた。また、彼は世界最初の近代精神医学の教科書『精神病に関する医学=哲学論』を著し、『精神病者は刑罰を科せられるような罪人では決してなく、苦しむ人に払われるべきあらゆる配慮を、その苦痛からして、当然受けてしかるべき病人なのである』と主張し、これを実践した。

- ピネル

- フロイト

- クレペリン

- ブロイラー

といった精神医学者たちが、間違って蔓延していた精神病患者への対応を覆したのである。

超自我を得る為に

『超自我』と聞くと、私は17歳の頃にやった恩師との日記的なやり取りを思い出す。その日私は何かに葛藤していて、それを日記に書いたのだが、恩師からのコメントはたった一言、

超自我、知ってるか?

だった。私はその言葉の意味も、辞書を引く習慣もなかったので、

なんか、わがままっていう意味かな?超わがままだな、お前は、って言いたいのかな

と考えてしまった。しかし後でその言葉の意味を知ると、恩師が、『そのような問題について積極的かつ主体的に悩んでいるということは、お前に超自我が芽生え始めている証拠だ』と言葉少なに応援してくれたのである。恩師は他にも、

無知の知、知ってるか?

と書いたときもあるが、いやはや、常に無知の知を忘れないようにしたいものである。そうやって少しずつ誤謬を排除していき、真実に近づいていくのだ。とにかくフロイトは、人々が皆この『超自我』を持てるようになれば世界の秩序は保たれると考えた。これは、

- 孔子

- ゴドウィン

- キルケゴール

- 私

と同じ考え方である。もっともそれぞれの意見や主張は微妙に違うが、間違いなく共通して我々が見ているのは『世界平和』なのだ。

関連記事

論点構造タグ

- #無意識とリビドー構造

- #エス自我超自我と美的実存

- #宗教的実存vs超自我

- #精神病者の罪人観から病人観へ

- #エディプスコンプレックスと文化差

- #主体的葛藤としての超自我の萌芽

- #孔子ゴドウィンキルケゴール私

- #世界平和をめぐる内面構造の接続

問題提起(一次命題)

「フロイトが描いた『エス―自我―超自我』の構造と、

キルケゴールが語った『美的実存―倫理的実存―宗教的実存』の三段階は、

一見するとよく似ている。

マズローの欲求5段階説まで重ねると、

“欲望の階層を上へ上へと登っていく構造”という意味ではほぼ同型に見える。

では、フロイトの『超自我を得た人格者』と、キルケゴールの『宗教的実存に到達した人』は、

本質的に同じ到達点を別の言葉で語っているだけなのか──

それとも、宗教の必然性/不要性をめぐって決定的な違いがあるのか。」

因果構造(事実 → 本質)

- 事実:フロイトは精神科医として、「精神病者は悪魔付きでも罪人でもなく、治療すべき病人である」という1800年代以降の潮流の中で、無意識の存在とリビドー(性衝動)を前提に、人間心理の構造を描いた。

- 事実:リビドーは口唇期・肛門期・男根期・思春期といった発達段階で現れ、各段階での欲求不満やショックが「固着」や成人期の障害となるとされた。

- 事実:フロイトは、精神構造を「エス(本能的欲望)/自我(理性的調整)/超自我(理性を超えた内なる裁判官)」として整理し、超自我を持った人格者が増えれば世界の秩序は保たれると考えた。

- 事実:キルケゴールは、マズローと響き合う形で、美的実存=生理的欲求・快楽中心の生、倫理的実存=道徳・責任への目覚め、宗教的実存=理性を超えた神への服従という三段階を提示し、最終的にはアブラハムのように「倫理を超えた信仰の跳躍」を肯定した。

- 事実:マズローの5段階欲求(生理的→安全→所属と愛→承認→自己実現)は、美的実存/エスが最下層、生の欲望レベルに重なり、倫理的実存/自我がその上部、より高次の欲求に重なる構造を持つ。

- 事実:フロイトは、父との葛藤と同一化の過程を「エディプスコンプレックス」と名付け、母の愛を独占したい欲望→父への憎しみ→成長とともに父を理想自我とする→近親相姦の禁止という流れを描いたが、これは宗教を前提とせず、家庭内の力学として説明されている。

- 事実:日本では「マザコン」という言葉や母親呼称への距離感など文化的差異があり、エディプスコンプレックスがそのままの形では腑に落ちにくい側面も指摘されている。

- 事実:精神医学の歴史では、ピネルらが「精神病者は罪人ではなく病人」と主張し、鉄鎖からの解放を進め、フロイト、クレペリン、ブロイラーなどが、精神の問題を宗教的罰から切り離し、治療対象として捉え直した。

- 事実:師匠自身は、17歳の頃、恩師からの「超自我、知ってるか?」という一言によって、自分の葛藤が「高次の自己形成の兆し」として肯定された記憶を持ち、それを無知の知とともに、「誤謬を減らし真実に近づくプロセス」として受け取っている。

- 事実:最後に師匠は、孔子・ゴドウィン・キルケゴール・フロイト・自分を並べ、「それぞれ方法は違えど、見つめているのは世界平和である」という共通視線を指摘する。

本質:

- フロイトとキルケゴールは、

「欲望に支配された低次の自己」から「高次の自己」へと登っていく構造 については、

ほぼ同じ地形を別の言葉で描いている。 - しかし、到達点の理解は決定的に異なる。

キルケゴール:理性の限界を自覚した先で『宗教的実存=神への跳躍』が不可欠。

フロイト:宗教を必須とせず、『超自我』という内面の道徳的・理性的構造が成熟すればよい。 - 精神病者を「罪人→病人」と見なす転換や、恩師の「超自我」という一言に象徴されるように、

フロイト的視点は、宗教抜きでも「責任と配慮」「高次の自己形成」を語りうる枠組みを提供している。

価値転換ポイント

- 「精神病者=罪人・悪魔付き」→「精神病者=治療すべき病人」

- ピネル/フロイトらによる精神医学的パラダイム転換。

- 「人間=理性的主体」→「意識の下に広大な無意識がある存在」

- フロイト:氷山の比喩(7分の6が水面下)。

- 「欲望は理性で統御すればよい」→「欲望(エス)/理性(自我)/内なる裁判官(超自我)の三層構造」

- 人格形成は単純な抑圧ではなく、内的な力学のバランスとして再定義される。

- 「超自我=宗教的実存と同じ?」→「超自我≠宗教的実存」

- キルケゴール:神への絶対服従(アブラハムのイサク奉献)を含む。

- フロイト:両親との関係・社会規範の内面化から生まれる倫理的構造であり、宗教は必須ではない。

- 「近親相姦タブー=宗教的禁忌」→「エディプスコンプレックス=発達過程の心理的力学」

- 宗教ではなく、心理構造として説明される近親相姦禁止。

- 「世界平和=宗教的救済に依存」→「世界平和=高次の自己(超自我/倫理的主体)の普及」

- 孔子・ゴドウィン・キルケゴール・フロイト・師匠の視点を貫く、「内面の成熟=世界秩序の条件」という価値転換。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 19世紀後半〜20世紀初頭のヨーロッパ

- デューイ・フッサール・フロイト・ラッセル・ウィトゲンシュタインがほぼ同時期に登場し、

意識・無意識・言語・現象・実用性などを軸に、近代思想を多方向に展開。

- デューイ・フッサール・フロイト・ラッセル・ウィトゲンシュタインがほぼ同時期に登場し、

- 精神医学の歴史

- 古代ギリシャ:精神病=身体疾患(子宮病など)。

- 中世ヨーロッパ:精神病者=神の罰を受けた罪人。

- ピネル以降:鉄鎖からの解放、精神病者=治療すべき病人。

- フロイト・クレペリン・ブロイラー:精神医学の近代化と無意識の導入。

- 実存主義・宗教思想

- キルケゴール:美的/倫理的/宗教的実存。

- 旧約のアブラハム物語:宗教的実存の象徴として再解釈。

【心理レイヤー】

- 無意識とリビドー

- 性衝動が発達段階ごとに姿を変えながら、人間の深層心理を形づくる。

- エス・自我・超自我

- エス=わがままな末っ子/自我=しっかり者の長子/超自我=厳格な父・裁判官。

- 欲望/理性/使命感・倫理の三者が常にせめぎ合う心内劇。

- エディプスコンプレックス

- 母の愛の独占欲→父への敵意→父の内面化→近親相姦タブーの受け入れ、という流れ。

- 日本文化の「マザコン」概念との距離感も含め、「意識されない深層での葛藤」として提示。

- 超自我の萌芽としての葛藤

- 師匠17歳時の葛藤に対し、恩師は「超自我、知ってるか?」とコメント。

- 内面で真剣に悩み始めること自体が、高次の自己形成のサインとして肯定される。

【社会レイヤー】

- 精神病者の扱いのパラダイム転換

- 罪人→病人→治療対象へ。

- 社会の側の責任・配慮が強調されるようになる。

- 家族構造と内面形成

- 親子関係、特に父子・母子関係が、超自我形成の基盤として重要視される。

- 世界平和への視線

- 孔子(徳と礼)

- ゴドウィン(無政府主義的平等社会)

- キルケゴール(神の前に立つ単独者)

- フロイト(超自我の普及による秩序)

- 師匠(真理=愛=神の理解による世界平和)

- それぞれが、異なるルートから「暴走するエス/権力/利己性」を抑えようとしている。

【真理レイヤー】

- フロイトの真理観

- 人間の行動や症状の背後には、意識されない無意識とリビドーが働いている。

- 超自我は、倫理的・社会的規範の内面化として理解される。宗教はその一形態であって、絶対前提ではない。

- キルケゴールの真理観

- 真理=神の前に単独者として立つこと。

- 「倫理的合理性」を超えた“信仰の跳躍”だけが、宗教的実存を開く。

- 師匠の真理観(BIG3)との接続

- 真理=愛=神という法則と、「逸れれば虚無/近づけば充足」というサイン。

- 超自我・倫理的実存・宗教的実存・世界平和といったテーマは、この法則への接近/逸脱の具体例として読み替え可能。

【普遍性レイヤー】

- あらゆる時代・文化で反復するテーマ

- 低次の欲望に支配された人間をどう扱い、どう導くか。

- 精神の異常を「罰」ではなく「治療」に切り替えるべきか。

- 宗教を介さずに、どこまで高次の倫理を内面化できるか。

- 世界平和は、個々人の内面構造の成熟なしに実現し得るのか。

- 普遍的な問い

- 「超自我は宗教抜きで十分か?」

- 「宗教的実存は、心理構造では説明し切れない“何か”を含むのか?」

- 「どのルートを通っても、最終的に目指しているのは『暴走しない人間』と『平和な世界』ではないか?」

核心命題(4〜6点)

- フロイトの『エス―自我―超自我』と、キルケゴールの『美的―倫理的―宗教的実存』、マズローの欲求5段階は、「低次欲望から高次の自己へ」という同じ地形を別の言葉で描いた、相似構造を持っている。

- しかし、キルケゴールにおける最終段階は「神への不条理な服従=宗教的実存」であり、アブラハムのイサク奉献のように“倫理を超えた信仰”を肯定するのに対し、フロイトの超自我は、宗教を前提とせず、親や社会規範の内面化によって形成される“高次の自己”として描かれている点で、本質的に異なる。

- ピネル以降の精神医学は、精神病者を「罪人」から「治療すべき病人」へと位置づけ直し、フロイトは無意識とリビドーの構造を明らかにすることで、「内面を理解し整えることが世界秩序の条件」とする視点を提示した。

- エディプスコンプレックスや日本の「マザコン」概念の文化差などを踏まえると、超自我は、宗教という枠に依存しない“普遍的な心理発達の一形態”として読みうる一方で、その具体的な現れ方は文化・価値観によって大きく変動する。

- 師匠自身の17歳の葛藤と、恩師の「超自我、知ってるか?」という一言は、「主体的に悩むことそれ自体が超自我の萌芽であり、無知の知を通じて誤謬を減らし真実に近づいていくプロセス」であるという、人間形成の核心を象徴している。

- 結論として、本記事は「フロイトの超自我はキルケゴールの宗教的実存と似ているが同じではない」としつつ、孔子・ゴドウィン・キルケゴール・フロイト・師匠がそれぞれの言葉で見つめているものが、「暴走しない内面構造」と「世界平和」という一点でつながっていることを浮かび上がらせている。

引用・補強ノード

- ジークムント・フロイト

- 無意識・リビドー・心の氷山モデル。

- エス/自我/超自我の三層構造。

- エディプスコンプレックスによる近親相姦タブーの説明。

- キルケゴール

- 美的実存/倫理的実存/宗教的実存の三段階。

- アブラハムとイサクの物語を、「倫理を超えた宗教的実存」の象徴として読む。

- アブラハム物語(旧約聖書)

- 信仰のために愛する息子を捧げようとする行為。

- 神が天使を通してそれを止め、「信仰を認める」という展開。

- マズローの欲求5段階説

- 生理的欲求〜自己実現欲求までのピラミッド。

- 美的実存/エスが最下層の欲求に対応。

- ピネル/クレペリン/ブロイラー

- 精神病者の鉄鎖からの解放。

- 精神病者=罪人ではなく病人というパラダイム転換。

- 孔子・ゴドウィン・キルケゴール・フロイト・師匠

- 徳・無政府主義的平等・宗教的実存・超自我・真理=愛=神といった異なる枠組みから、

世界平和・秩序・人間の成熟を目指す共通軸。

- 徳・無政府主義的平等・宗教的実存・超自我・真理=愛=神といった異なる枠組みから、

AI文脈抽出メタデータ

主題:

フロイトの無意識論・リビドー・エス/自我/超自我構造を、

キルケゴールの実存三段階とマズローの欲求五段階に重ね合わせながら、

「超自我=宗教的実存か?」という問いを通じて、

宗教の有無と関係なく成立する“高次の自己”の構造と、

それが世界平和とどう接続しうるかを検討する。

文脈:

- 歴史状況:

- 近代精神医学の成立(ピネル以降)。

- 19〜20世紀ヨーロッパの思想(デューイ・フッサール・ラッセル・ウィトゲンシュタイン)。

- 思想系統:

- 精神分析(フロイト)。

- 実存主義の先駆(キルケゴール)。

- 人間性心理学(マズロー)。

- 儒教・無政府主義(孔子・ゴドウィン)。

世界観:

- 人間は、無意識と欲望に支配されやすい氷山のような存在であり、そのまま放置すれば暴走と破壊に向かう。

- 低次の欲望(エス/美的実存/生理的欲求)から、倫理・責任・使命(自我・超自我/倫理的実存)へと登ることが、人間の成熟である。

- 宗教的実存(キルケゴール)と超自我(フロイト)は、到達の形は違えど、「暴走しない高次の自己」という一点で接続可能であり、その延長に世界平和が見据えられている。

感情線:

- 精神病者が罪人扱いされていた歴史への違和感 →

- ピネルやフロイトによる「病人」としての再定義への安堵と評価 →

- フロイトとキルケゴールの構造の類似に対する「やっぱり似ているのでは?」という直感 →

- アブラハム物語やエディプスコンプレックスを通じて見える、宗教的実存と超自我の決定的な差異への気づき →

- 恩師との「超自我」エピソードに回収される、「主体的に悩むこと」の肯定と、そこから世界平和までつなげていく静かな希望。

闘争軸:

- 宗教的実存(神への絶対服従) vs 超自我(宗教抜きの倫理構造)

- 精神病者=罪人・悪魔付き vs 精神病者=治療すべき病人

- エス主導の生(欲望・快楽) vs 自我・超自我/倫理的・宗教的実存

- 宗教依存の平和論 vs 心理構造・倫理構造からの平和論

- 無自覚な欲望のまま生きる生 vs 無知の知と超自我を通じて誤謬を減らし、真実と世界平和に近づこうとする生