ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

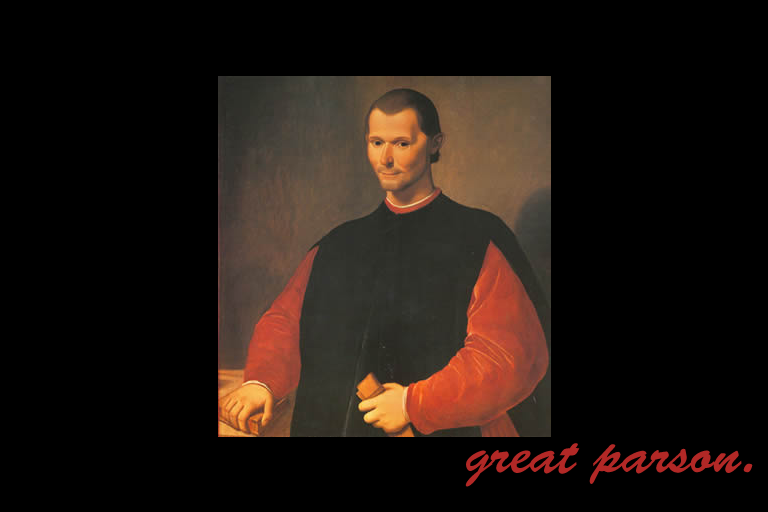

マキャベリは、『君主論』という本を出します。

彼が生きた時代(1469年 – 1527年)は、ちょうどルネサンス時代でした。彼の場合、その本で特に君主や国家がどうあるべきかということについて考えました。『大衆心理』や心構えの低い民衆たちは確かにいて、むしろそういう人の割合が社会のほとんどを占めている実際があります。それは現在においても通用する話です。マキャベリはこのあたりの事実をよく理解していて、そんな社会の中で君主や国家は同立ち振る舞い、どうあるべきかということについて主張しました。

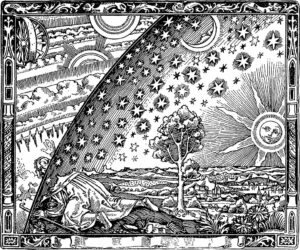

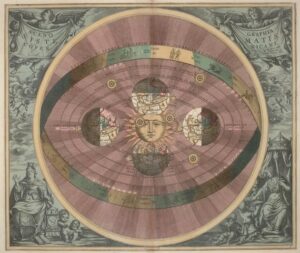

モンテーニュが生きた時代(1533年 – 1592年)はルネサンス時代の終わりかけ、そしてスペイン・ポルトガルの『大航海時代』幕開けの時でした。この大航海は人間の考え方に大きな影響を与えました。例えば、マゼランが世界一周を初めて達成したとき、『地球平面説』は覆されました。つまり、『地球は球体だった』と判明したわけです。そうした様々な『思想の革命』が起きたこの時代は、モンテーニュに大きな影響を与えました。

『唯一確かなものは、不確かなことである』という考え方をし、この世に確固たるものはないと考えました。モンテーニュはソクラテスと同じように、『自分の考え方が正しい(絶対だ)』と思い込む人を『無知』だと考えました。この世にあるのは多様性であり、しかもいつそれが覆るかもわからないのに、『それ』に依存するのはいささか知的ではない。そう考えたわけですね。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

大航海時代の幕開け

上記の記事の続きだ。このようにしてルネサンス時代は、ルターやエラスムスが代表となって、キリスト教の腐敗を何とか正そうとしたり、あるいは元の姿に戻そうとする動きが見えるようになった。しかし、

このような動きによって多くの人のパラダイムが転換を余儀なくされ、人々は懐疑的になっていた。混乱していたのだ。

一体何が真実なんだ!

モンテーニュ

そこで登場するのがモンテーニュである。彼はその懐疑的な考え方の代表的な哲学者だった。

モンテーニュは『唯一確かなものは、不確かなことである』という考え方をし、この世に確固たるものはないと考えた。確かに、長い間人間の思想を支配していた超重要な事実は虚偽だったのだから、そういう風に考えるようになるのは当然の流れでもある。

織田信長は、

と言ったが、この言葉もモンテーニュの考え方と同じ的を射ている。奇しくも、この二人はほぼ同世代である。

| モンテーニュ | 1533年生まれ |

| 織田信長 | 1534年生まれ |

モンテーニュは、『相対的である』ということを強く意識した。例えば、アフリカ人は太った女性が好きだが、日本人は違うことが多い。そういう風に、人によってそれぞれの価値は相対的に変わる。このようにして考えると彼らの言うように、『絶対は存在しない』ということになるわけだ。

モンテーニュはソクラテスと同じように、『自分の考え方が正しい(絶対だ)』と思い込む人を『無知』だと考えた。この世にあるのは多様性であり、しかもいつそれが覆るかもわからないのに、『それ』に依存するのはいささか知的ではない。そう考えたわけである。

ちなみに私が好きな彼の言葉はこれだ。

数多くある名言の中でも、心底に突き刺さる言葉の一つだ。それで言うと冒頭に挙げた二人の言葉にも好きな言葉がある。エラスムスはこうだ。

ルターはこうだ。

どれも真理を突いていて、この先未来永劫、決して朽ち果てることはないだろう。

マキャベリ(ルネサンス時代)

だが、このモンテーニュが現れる前、つまりルターやエラスムスの時代にもう一人忘れてはならない哲学者がいた。マキャベリである。

| ルター | 1483年 |

| エラスムス | 1466年 |

| マキャベリ | 1469年 |

彼はエラスムスとほぼ同い年で、ルターよりも14歳年上である。彼らと同じ時代を生きたわけだ。モンテーニュがフランスの哲学者なら、マキャベリはイタリアの政治思想家であり、哲学者となる。ともにルネサンス時代のヨーロッパを駆け抜けた、稀代の偉人である。マキャベリの思想は一見すると過激だ。だからよく過激な連中が彼の思想を『援用』して、自分たちを正当化することに使う。

彼がどうしてそのような過激な考え方をしたかというと、彼が生きた時代が過激だったからだ。『きれいごと』が通じなかった。正直者が馬鹿を見る時代だったのである。モンテーニュは政治的には保守的な発想だったが、マキャベリはその対極とも言える考え方をしていた。

マキャベリは、『君主論』という本を出すが、その中でそのような時代を生きる『ノウハウ』として、例えばこのような発言をする。

マキャベリは、韓非子、ナポレオンといった人物に似た発想をしている。

韓非子

韓非子 マキャベリ

マキャベリ ナポレオン

ナポレオンまた、プラトンもそうだ。プラトンは師であるソクラテスを民衆の誤謬によって殺された。

あんな連中に、真実が何であるかを理解することはできない!できる人と、そうでない人がこの世にはいるのだ!

こう考えるのが自然である。そこでプラトンはこう考える。

| 統治者階級 | 理性 |

| 軍人階級 | 気概・勇気 |

| 労働者・芸術家階級(大衆) | 欲望 |

人の上に立つ者ほど、『理性』が求められると考えるわけだ。理性があれば、知識を求め、知性を得る。するとイデアにたどり着き、善が何であるかもわかる。そうなれば、ソクラテスのように『無実の罪で死ぬ人』を出すことはなくなるわけだ。

ここに挙げた彼らは皆共通して、『民衆の愚かさ』をよく理解していた。確かに知恵のある者はいるが、そうなかなかいない。それが現実なのである。その現実を直視し、それを統治するためにはどうすればいいかを淡々と突き詰めたら、結果として過激な内容になっただけなのである。

マキャベリは、『政治』と『道徳』を分けて考え、厳しい目を向けた。その理由は、当時イタリアを苦しめた外国、フランスやスペインなどの大国に対抗するためだった。ただ、イタリアという国を強くするために、思想の分野から国に貢献していたのだ。

2Pac

ちなみに、HIPHOPの世界を知っている人なら知らない人はいない『2Pac』というラッパーがいる。彼は、『オール・アイズ・オン・ミー』発表後、出所前に獄中で読んだ本で出会ったマキャベリに感銘を受け、自身のアーティスト名を「マキャベリ(Makaveli(The Don Killuminati))」と改名したことで有名だ。

もちろん彼が本当にマキャベリの思想を理解していたかはわからない。彼は25歳でギャングの凶弾に撃たれ、この世を去っている。年齢的にも、生き方的にも、完全な解釈は難しかっただろう。しかしそれだけのカリスマ性があった。それがマキャベリの思想なのである。

関連記事

論点構造タグ

- #大航海時代と認識革命

- #懐疑主義と絶対否定

- #民衆観と統治哲学

- #政治と道徳の分離

- #ルネサンス人間観の両極

- #大衆心理への冷徹視線

- #名言連鎖(モンテーニュ信長エラスムスルター)

- #思想の過激化と援用リスク

問題提起(一次命題)

「ルネサンスと大航海時代によって“絶対”が崩れ、世界像が覆ったとき、人間は『何を信じ、どう統治されるべきか』をめぐって、モンテーニュとマキャベリはどのような哲学的立場を提示したのか。」

因果構造(事実 → 本質)

- 事実:地球平面説の崩壊・地動説・大航海時代などにより、長く信じられてきた世界像・神観・常識が根本から覆された。

- 事実:人々は「一体何が真実なのか」という強い懐疑と混乱に陥り、「絶対的な確かさ」への信頼が揺らいだ。

- 事実:モンテーニュは、この状況を踏まえ「唯一確かなものは、不確かなことである」とし、あらゆる価値が相対的・可変的であることを強調した。

- 事実:彼はソクラテス同様、「自分の考えを絶対視する者」を無知とみなし、多様性と不確実性を前提に生きる知性を重んじた。

- 事実:一方、マキャベリは、民衆の愚かさ・大衆心理・誤謬を直視し、「政治と道徳を分離」して、君主・国家が現実にどう振る舞うべきかを冷徹に分析した。

本質:

- モンテーニュとマキャベリは、同じルネサンス期の混乱と価値崩壊の中で、

- 一方は「絶対の崩壊を受け入れ、相対性と不確実性を生きる哲学」

- 他方は「民衆の現実を直視し、国家を守るための冷徹な統治哲学」

を、それぞれの方向から提示している。

価値転換ポイント

- 「絶対的真理がある」→「唯一確かなものは不確かさである」

- 世界像の崩壊を経て、「絶対」の座が空席になる。

- 「民衆=理性的主体」→「民衆=誤謬と短絡に支配される存在」

- 民主的理想像から、大衆心理の冷徹な側面へのシフト。

- 「政治は善良であるべき」→「政治は現実に即して機能すべき」

- “正しさ”よりも“機能性”を優先するマキャベリ的転換。

- 「世界は固定された秩序」→「世界は常に覆り得るパラダイムの連続」

- 平面説から球体・地動説への転換を契機に、不確実性を前提とする世界観へ。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- ルネサンス期:ルター・エラスムスと同時代にマキャベリが登場し、宗教改革と並行して政治思想が刷新される。

- 大航海時代:ディアス・コロンブス・マゼラン・コペルニクスらにより、地理・宇宙観が一変し、人々のパラダイムが強制的に更新される。

- モンテーニュ期:ルネサンス後期、大航海と思想革命の余波を受けて「懐疑主義」が哲学的態度として結実する。

【心理レイヤー】

- 「絶対が崩れた世界」に生きる人間の不安・混乱・懐疑。

- モンテーニュ:

- 不確かさを前提として受け入れ、「絶対視する態度こそ危険」という落ち着いた知性。

- 「賢者は、生きられるだけ生きるのではなく、生きなければいけないだけ生きる」という生への質の重視。

- マキャベリ:

- 理想論では通用しない現実政治への苛立ちと、民衆への深い不信。

- 「きれいごとでは国は守れない」という切迫感。

【社会レイヤー】

- ルネサンス・宗教改革・科学革命の中で、社会は価値軸を失いかけていた。

- モンテーニュは、個人の内面に「相対性と不確かさを引き受ける倫理」を提示。

- マキャベリは、「不正義でも秩序ある国家」を選ぶ、政治リアリズムの立場から、国家の安定を追求。

- 2Pacのマキャベリ名乗りなど、後世でも「過酷な現実に対抗するための生存思想」として援用されやすい危険性。

【真理レイヤー】

- モンテーニュ:

- 真理=固定された“唯一の答え”ではなく、「常に揺らぎうる世界の中で、自分の無知を自覚しつつ生きる姿勢」。

- マキャベリ:

- 真理=「人間は愚かで誤謬に満ちている」という冷酷な現実認識。

- 「政治的真理」と「道徳的真理」を分離し、前者を優先するという立場。

- 両者とも、「真理らしきもの」を絶対視する態度に対しては、強い警戒心を持つ。

【普遍性レイヤー】

- 「長く信じてきた絶対が崩れたとき、人間は懐疑と冷笑、もしくは冷酷なリアリズムへ揺れ動く」という構図は、

- 近代の科学革命

- 現代ポストモダン

- インターネット後の情報洪水

など、あらゆる時代で再現される。

- 「民衆は愚かだ」「絶対はない」といった視点は、誤用・援用されやすく、しばしば権力者や過激派の“免罪符”として利用される危険も普遍的に存在する。

核心命題(4〜6点)

- モンテーニュは、大航海と思想革命の時代において「唯一確かなものは不確かさである」とし、絶対視と独断を最も愚かな態度と見なした。

- 彼は、多様性と相対性を前提とし、「賢者は必要なだけ生きる」という質的な生の哲学を提示し、ソクラテス的な“無知の自覚”を近代的懐疑主義として再構成した。

- マキャベリは、民衆の愚かさと大衆心理の危うさを前提に、「不正義でも秩序ある国家」を選ぶ冷徹な政治リアリズムを打ち出し、政治と道徳を分離して考えた。

- 彼は、民衆は表面的利益に幻惑され、自らの破滅さえ望み得る存在であると見抜き、その現実を直視した上で君主・国家の振る舞いを論じたため、結果として過激な内容になった。

- 両者は、絶対の崩壊と価値観の混乱の中で、一方は「内面の懐疑と慎み」、他方は「外面の冷徹な統治哲学」という異なる応答を示し、ルネサンス期の人間観の両極を体現している。

- マキャベリ思想は後世に危険な援用も受けたが、その核は「きれいごとではなく現実を直視せよ」という思想であり、それがゆえに韓非子・ナポレオン・プラトンらの民衆観とも通底している。

引用・補強ノード

- モンテーニュ

- 「唯一確かなものは、不確かなことである」

- 「賢者は、生きられるだけ生きるのではなく、生きなければいけないだけ生きる。」

- 織田信長

- 「絶対は絶対にない。」

→ モンテーニュとほぼ同世代で、「絶対否定」の直感が共鳴。

- 「絶対は絶対にない。」

- エラスムス

- 「人生に執着する理由がない者ほど、人生にしがみつく。」

- ルター

- 「いくら知恵があっても、これを使う勇気がなければ何の役にも立たない。いくら信仰が厚くても、希望がなければ何の価値もない。」

- マキャベリ『君主論』

- 「民衆は頭をなでるか消してしまうかのどちらかにせよ。」

- 「不正義はあっても秩序ある国家と、正義はあっても無秩序な国家のどちらかを選べといわれたら、私は前者を選ぶであろう。」

- 韓非子・ナポレオン・プラトン

- 民衆の限界・欲望・誤謬を指摘し、理性的統治者の必要性を説いた思想家・指導者として、マキャベリと共通線上に位置づけられる。

- 2Pac(Makaveli)

- 獄中でマキャベリを読み、「Makaveli」と名乗ることで、過酷な現実と闘う自己像を重ね合わせた事例。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

大航海・科学革命・宗教改革などによって“絶対”が崩れたルネサンス期において、モンテーニュは懐疑主義と相対性の哲学を、マキャベリは民衆観と政治リアリズムを通じて、現実に耐える新しい思考様式を提示した構造。

文脈:

- 歴史状況:地球球体説・地動説・大航海時代・宗教改革・ルネサンス文化の興隆。

- 思想系統:ソクラテス的無知の自覚 → モンテーニュの懐疑主義。

- 統治思想:プラトン・韓非子・マキャベリ・ナポレオンに共通する「民衆の限界」と「統治者の理性」重視。

世界観:

- 世界は固定された絶対真理の舞台ではなく、パラダイムが覆り続ける不確実な場であり、人間はその中で「無知の自覚」「懐疑」「現実直視」を通じてしか賢くなれない。

- 民衆はしばしば自らの利益に反する判断を下しうる存在であり、その現実を無視した政治は機能しない。

感情線:

- 絶対が崩れる不安と混乱 →

- モンテーニュによる懐疑と静かな覚悟 →

- マキャベリによる冷徹な現実分析と苛烈な結論 →

- その思想が後世に援用・誤用されていく余韻。

闘争軸:

- 絶対主義 vs 懐疑主義

- 理想論的政治観 vs 現実主義的政治観

- 民衆を信頼する立場 vs 民衆を疑う立場

- 道徳と政治の一体化 vs 道徳と政治の分離