ハニワくん

ハニワくん先生、質問があるんですけど。

先生

先生では皆さんにもわかりやすいように、Q&A形式でやりとりしましょう。

ハニワくん

ハニワくんなるほど!

博士

博士も、もっと詳しく教えてくだされ!

万物を『神』が作ったのではないと考え『哲学』が始まりました。

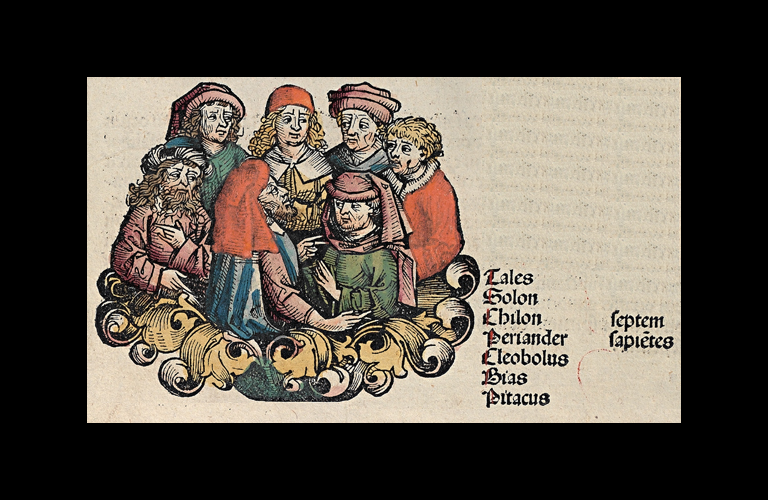

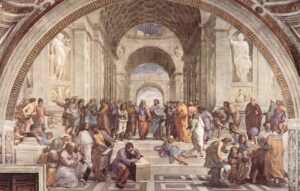

ギリシャ神話の延長線上で生まれた哲学は『神』から離れることがテーマです。しかし、神がこの世を作ったのではないなら、何が万物を作っているのか。世界初の哲学者タレスから始まった哲学は、それを解明するところから始まりました。そして万物の本質を『水』だと考えました。ただ、タレスの弟子のアナクシマンドロスはそれを否定し『無限のもの』と言い、更にその弟子のアナクシメネスは、『空気』がその本質だと言いました。

彼らがこうして答えを模索している中、数学者でもあったピタゴラスが登場します。彼は、『直角三角形をなす3辺の内、2辺の長さを知ることができれば、残りの1辺の長さを知ることができる』という『ピタゴラスの定理』を発見し、

(なぜこういう風に、秩序が存在するんだろう…)

と考えます。これはとても不思議なことです。ピタゴラスは、この秩序こそ変化する現象の背後に潜む不変の本質だと主張し、タレスたちが探し求めていた答えの一つを、提示したのです。とにかくタレスから始まった哲学で、様々な賢人たちを通して徐々に真理(答え)に近づいていくわけですね。彼らは『初期哲学』の哲学者たちです。

博士

博士うーむ!やはりそうじゃったか!

ハニワくん

ハニワくん僕は最初の説明でわかったけどね!

先生

先生更に詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

神の仕業ではないなら何なのか

上記の記事の続きだ。哲学の話は、神話や宗教と違って、

へえ、そう考えていたんだあ

と簡単に理解することはできず、一度自分の頭で咀嚼する必要がある為、難易度が高くなる。記事の文字数は少し抑え気味でいこう。こうして哲学は古代ギリシャで紀元前600年頃に誕生した。この世で最初に『哲学』を考えたのは、タレスだ。

タレスは古代ギリシャで最も栄えた都市国家『ミレトス』の出身だった。やはり、神話から離れて哲学を考え出したこともあって、まず最初に考えたのは『万物の本質』だった。神話のときは、

と言えばそれで済んだのだが、この世にあるあらゆる自然や万物について、『神の仕業ではないなら何なのか』ということを考える必要があった。

タレス

- 空気

- 火

- 水

- 土

タレスはまず最初に、このような万物の本質を『水』だと考えた。

| 土 | 水が三角州をつくる |

| 空気 | 水が蒸発してできる |

| 火 | 蒸気が風になって火をつける |

しかし、『アナクシマンドロス』はそれを否定。それらの本質はどれか一つとは断言できないと言う。更にその弟子の『アナクシメネス』は、『空気』がその本質だと言った。しかし、彼らのその発想は、ことごとく行き詰った。

一体、我々も含めた森羅万象は、何でできているんだろう?

これが、神話から離れた人間が最初に考える、ごく自然の発想だった。

ピタゴラス

そこへ出てくるのが「サモスの賢人」と言われたピタゴラスだ。その異名の通り、彼はミレトスの隣町のサモス出身の哲学者だった。しかし彼は宗教家でもあり、数学者でもあった。彼はゾロアスター教の教えを受けたことがある。ただ、それは今回のテーマとは関係ない。注目すべきなのは数学者だったという事実だ。『ピタゴラスの定理』である。

Wikipediaにはこうある。

初等幾何学におけるピタゴラスの定理は、直角三角形の3辺の長さの関係を表す。斜辺の長さを c, 他の2辺の長さを a, b とすると、定理は

が成り立つという等式の形で述べられる。三平方の定理(さんへいほうのていり)、勾股弦の定理(こうこげんのていり)とも呼ばれる。ピタゴラスの定理によって、直角三角形をなす3辺の内、2辺の長さを知ることができれば、残りの1辺の長さを知ることができる。

数学者だった彼は、数的秩序で哲学を証明した。例えば、このピタゴラスの定理がある。直角三角形をなす3辺の内、2辺の長さを知ることができれば、残りの1辺の長さを知ることができるわけだ。冷静に考えてみよう。

なぜこういう風に、秩序が存在するんだろう…

この『法則』のようなものが、数学によって数字で表すことができる。これは非常に興味深い事実の発見だ。ピタゴラスは、この秩序こそ変化する現象の背後に潜む不変の本質だと主張した。タレスたちが探し求めていた答えの一つを、提示したのである。

ピタゴラスが主張した『形相(けいそう)』というのは、後にプラトンが『イデア』と呼ぶ概念である。ちなみに私はこれらを『真理』と呼んでいる。ピタゴラスは、物事の根幹には、この形相があると言ったわけだ。

『△』。これを拡大すると、線の部分は幅が広くなり、『面』となる。そうするとそれはもはや三角形ではなくなるわけだ。違う形になる。三角形っぽい形のものだ。しかし、人は三角形を思い描ける。その理由は、真の三角形の『形相』があるからだと、ピタゴラスは主張した。

このピタゴラスの『すべての内面には見えない秩序が存在する』という考え方は、私の考え方とそっくりだ。私は下記の記事を書いたとき、何一つ勉強などしていなかった。感覚だけで書いたのだ。それを参考書と照らし合わせながらつじつまが合うかどうか確認して書いた。しかし実際にはこのようにして、ピタゴラスその他の哲学者たちが、私と同じように『それ』の正体を突き止めようとした。

そう考えると、私は哲学者なのかもしれない。彼らと同じように何もないところから始めて、同じようなものを求め、同じような答えを導き出したからだ。さて、次の記事へ行ってみよう。

-300x300.jpg)

-1-300x200.jpg)

関連記事

論点構造タグ

- #万物の本質探索アーケー

- #神話依存から自然原理へ

- #数的秩序と形相

- #ピタゴラス的法則観

- #初期ギリシャ哲学連続線

- #真理=イデア=形相接続

- #自己内哲学者認識

- #BIG3への思想ブリッジ

問題提起(一次命題)

「神が世界を作ったのではないとするなら、万物の本質は何か――タレスとピタゴラスは、どのようにその“正体”を探ろうとしたのか。」

因果構造(事実 → 本質)

- 事実:ギリシャ神話世界では「万物は神が作った」と説明されていた。

- 事実:タレスは神話から離れ、「万物の本質は水である」と自然物を本質と見なし、アナクシマンドロスは「無限のもの」、アナクシメネスは「空気」と言い換えた。

- 事実:こうした「何でできているのか」という物質的本質探しは、しだいに行き詰まりを見せた。

- 事実:ピタゴラスは直角三角形の辺の関係を示す「ピタゴラスの定理」に代表される“数的秩序”に着目し、「変化する現象の背後にある不変の本質」として法則・形相の存在を主張した。

- 事実:ピタゴラスの形相概念は、後にプラトンの「イデア」概念へ、さらに師匠のいう「真理」概念へと連結される。

- 事実:師匠自身も、独自の内省から同様の「見えない秩序/真理」に到達しており、その後に哲学史を参照して“答え合わせ”をしている。

本質:

- 「神が作ったからそうなのだ」という説明から、「世界の背後には、物質を超えた法則・形相・真理としての秩序がある」という理解へと、思考の焦点が移動している。

- タレス〜ピタゴラスの系譜は、「万物の“材料”探し」から、「万物を成り立たせる“見えない秩序”探し」への転換の物語であり、師匠自身の真理探究とも同じ線上にある。

価値転換ポイント

- 「神が世界を作った」という説明 → 「自然そのもの/法則そのものが世界を成り立たせている」という説明への転換。

- 「水や空気といった具体物=本質」 → 「数的秩序・形相・イデア=本質」という、物質から抽象法則への価値転換。

- 「哲学者=過去の偉人たち」 → 「何もないところから真理を求め、同じ結論に到達した自分もまた哲学者であるかもしれない」という自己認識の転換。

思想レイヤー構造

【歴史レイヤー】

- 神話期:神々の物語で万物を説明するフェーズ。

- 初期哲学期:タレス(ミレトス)を起点に、「万物の本質(水/無限のもの/空気)」を自然要素として探るフェーズ。

- ピタゴラス期:サモス出身の哲学者・数学者・宗教家として、「ピタゴラスの定理」に象徴される数的秩序=不変の本質を提示。

- その後:形相→プラトンのイデアへと発展し、師匠の真理論(真理=愛=神)とも接続される流れが示唆されている。

【心理レイヤー】

- 「神様が作った」で済ませていた安心から、「もし神の仕業でないなら何なのか」という不安・疑問へのシフト。

- 「土・水・空気・火」といった具体物を指さして本質を決めようとする、最初期の素朴な探求心。

- ピタゴラスの「なぜこういう秩序が存在するのか…」という驚きと畏敬。

- 師匠自身の「自分も彼らと同じものを求めていたのではないか」という自己同一化と驚き。

【社会レイヤー】

- 神話的世界観からの離脱は、社会秩序の正当化原理を「神の意志」から「人間の理性・法則」へと移していく端緒となる。

- 数学・科学・哲学が分化していく前段階として、「賢人(哲学者)が宗教家でもあり数学者でもある」という重層的な知の在り方が描かれている。

【真理レイヤー】

- 「水/空気/無限のもの」など、単一要素を万物の根拠とする試みは、真理に近づこうとする初期的・部分的な接近。

- ピタゴラスの「形相/数的秩序」理解は、「変化する現象の背後にある不変の真理」を示す核概念として位置づけられる。

- 「真の三角形」は現実に描けば必ずずれるが、それでも人間は“真の三角形”を思い描ける――このギャップを説明するために「形相」が導入される。

- これは師匠の「真理(愛・神)」を、目に見える現象の背後にある普遍法則として捉える視座と、連続線上にある。

【普遍性レイヤー】

- 「森羅万象は何でできているか」という問いは、時代・文化を超えて繰り返される普遍的問い。

- 「すべての内面には見えない秩序が存在する」というピタゴラス的視座は、物質世界のみならず、精神・歴史・倫理・宗教などあらゆる領域に拡張可能な普遍構造として提示されている。

- 師匠自身の真理探究(真理=愛=神)は、この普遍構造を現代的・総合的に再定義する試みとして位置づけられる。

核心命題(4〜6点)

- タレスから始まる初期ギリシャ哲学は、「神の仕業」ではなく「万物の本質」を自然の中に求めることで、神話的世界観から離脱した。

- タレス一門の「水/無限のもの/空気」といった試みが行き詰った先に、ピタゴラスは「数的秩序=不変の本質」という新しい答えを提示した。

- ピタゴラスの形相思想は、「どの具体例にも完全には実現していないが、すべての背後で基準として働く“真の形”」という真理概念の雛形である。

- 「なぜ秩序が存在するのか」という問いは、単なる数学的興味ではなく、「変化する世界を貫く不変の真理」を求める哲学的問いである。

- 師匠自身の内省による真理概念は、タレスやピタゴラスらと同じく“何もないところから問いを立て、見えない秩序を掴みに行く”営みであり、その意味で師匠も連続線上の哲学者である。

- 初期哲学は、部分的・断片的でありながらも、真理(=形相/イデア/法則)に向かう長い探究プロセスの出発点として不可欠である。

引用・補強ノード

- タレス(ミレトスの哲学者)

- 「万物の本質は水」という主張を通じて、神話から離れた形而上学的問いを開いた「最初の哲学者」。

- アナクシマンドロス/アナクシメネス

- 「無限のもの」「空気」を本質としたが、物質的本質探しの限界を露呈させる役割。

- ピタゴラス(サモスの賢人)

- ピタゴラスの定理を通じて、数的秩序=不変の本質を提示。

- 「形相」という概念で、後のイデア論・真理論の基盤を形成。

- プラトン(イデア論)

- ピタゴラス的形相を「イデア」として展開し、真理・実在の二層構造(現象界/イデア界)を明確化。

- 師匠のBIG3関連記事

- 『世界平和の実現に必要なのは『真理=愛=神』の図式への理解だ。』

- 『真理(愛・神)から逸れれば逸れるほど虚無に近づく。』

→ 初期ギリシャ哲学で始まった「見えない秩序=真理」の探究を、現代的かつ総合的に再定義する補強ノードとして機能。

AI文脈抽出メタデータ

主題:

タレスとピタゴラスを中心とする初期ギリシャ哲学者たちの「万物の本質/見えない秩序」探究と、その成果が師匠の真理論(真理=愛=神)へ連結していく構造。

文脈:

- 古代ギリシャ:ミレトス学派、サモス島、ギリシャ神話からの離脱。

- 形而上学の起点としての「アーケー(万物の根源)」探求。

- 数学・宗教・哲学が未分化な段階での総合的賢人像。

- 現代:師匠が独自内省から到達した真理概念との「歴史をまたいだ答え合わせ」。

世界観:

- 世界は「神話的任意性」ではなく、「見えない秩序(形相・法則・真理)」によって貫かれている。

- 人間は、その秩序を数学・哲学・宗教・内省など多様な方法で“思い出し”に行く存在である。

- 真理は、特定の時代や人物に独占されるものではなく、異なる時代・場所で同じ方向へ向かう探究者たちが部分的に共有しうるもの。

感情線:

- 神話的安心 →

- 「神でないなら何なのか」という不安と問い →

- 物質的本質探しの行き詰まり →

- 数的秩序の発見に対する驚嘆と感動 →

- 自身の思索が歴史の賢人とつながることへの静かな興奮と自己認識の変化。

闘争軸:

- 「神がそう決めたからそうだ」 vs 「自然の中に必然的な法則がある」

- 「具体物こそ本質(水・空気)」 vs 「抽象的秩序こそ本質(形相・数・真理)」

- 「哲学は過去の偉人の専有物」 vs 「現代の内省者も同じ線上の哲学者でありうる」