偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者[adrotate banner=”6″]

考察

なんとなく浮かぶ『そうであろう』形や、『どう考えてもこれが理に適っている』とうい形。そういう発想やアイディアは、やはりどこか『他の影響』を受けている様な感覚がある。それが何かはわからない。人の意見、元々あった概念、テレビ、雑誌、参考書、マニュアル、何でもいいが、とにかくそれは『他の要因』の可能性があるのだ。そしてその『他の要因』とは、往々にして常識的で、法律(ルール)の内側にあり、つまりとても退屈だ。見慣れている。日常的なのだ。合っているかどうかもわからないのである。

ヒューリスティクスとは、『大体の感じで判断して決定を下してしまう』ということ。例えば、

繁盛しているあの店は、きっとうまい料理を出す。

だとか。そういう感覚的な判断であり、この判断は、『要素の総合評価』、つまり、『今までのデータで、大体それで合っていた。』等といった様々な『要素』を、総合して、結論を出す判断である為、往々にして間違っていないことが多い。が、間違っていることもある。『根拠』がないからだ。

例えば、今挙げた『繁盛している店』についてだが、実は『バンドワゴン効果』というものがあり、ここで言うなら、繁盛している店に対して、

(きっと美味い)

と判断してしまうという人間心理なのである。だとしたら『さくら』だ。彼らを行列に並ばせて、このバンドワゴン効果を煽り、そして売り上げを上げればいい。そう考える人間は、いくらでもいる。だとしたらヒューリスティクスで決断した『繁盛しているあの店は、きっとうまい料理を出す。』という判断は、『他の影響』、しかも『悪い影響』を受けて、判断を誤っている。

だから『他の影響』は、あまり信用できない。それよりも自分の内から湧き出たような直感やアイディア。これだったら『他の悪影響』を極めて除外することが出来る。他の影響を受けなければそのアイディアは、当然『浮世離れ』することになり、それは『洗練』されている。卓越していて、神々しいものになる。非常識(常識外れ)だ。想像を絶する。結果、差別化になり、競争優位性を得る。こんな考え方を一つ持ちたい。

[adrotate banner=”7″]

補助的分析(AIによる語彙・背景・正確性の中立整理)

※本節では、運営者の内省(言葉だけを見て内省した解釈)ではなく、AI(ChatGPT)による「中立性」と「正確性」を基準に、今回の名言を整理します。名言の多くが出典未確認である現実を踏まえつつ、語彙・背景・意味領域を客観的に位置づけます。

名言提示(再掲)

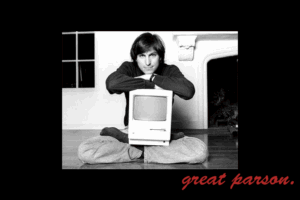

スティーブ・ジョブズ『抽象的思考や論理的分析よりも、直感的な理解や意識の方が重要だと気づいたんだ。』

一般的な解釈

この言葉は、「知性の中心は分析でも理屈でもなく、瞬間的な洞察や直感的判断に宿る」という趣旨を持っています。ジョブズは、サンフランシスコ反文化運動、禅、東洋思想、アートスクール的感性の影響が強かった時代背景の中で、テクノロジーに偏った思考の限界を見抜き、“直感”をプロダクト哲学の核に据える戦略的意図をもってこの言葉を発しました。

この発言は、「理性中心主義 vs 感性・直観主義」という思想的対立軸を提示し、創造・デザイン分野での歴史的転換点として高く評価されます。

思考補助・内省喚起

この名言は、「自分は理屈に頼りすぎて、本来の直感を鈍らせていないか」という問いを与えてくれます。

私たちは日常の判断において、説明可能性や効率に偏るあまり、最も本質的な“感じ取る力”を軽視していないでしょうか。

直感は偶然ではなく、経験・美学・観察が統合された高次の知性であるという視点を取り戻す契機となります。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

“intuition” は英語圏でも哲学・宗教・デザインで多義的に使われ、単なる“勘”ではない。ジョブズ文脈では禅の「無分別智」に近く、深層知性として理解する必要がある。

語彙の多義性:

「意識(consciousness)」は“気づき”ではなく、“知覚的統合・世界観”まで含む広義の概念。

「抽象的思考(abstract thinking)」は高度な理性を指すが、ここでは“不自然に概念化しすぎること”への批判が含まれる。

構文再構築:

例:「直感的な理解の方が重要」

→「分析を超えた“全体をつかむ知性”の方が決定的に価値がある」のように再構成可能。

出典・原典情報

※出典未確認

ジョブズのインタビュー・講演の要素をまとめた再構成として流通しており、一次資料としての裏付けは確認されていません。

異訳・類似表現

異訳例:

「理屈よりも、深いところでの理解がものをいう。」

「頭で考えるより、心でつかむことの方が重要だ。」

思想的近似例(日本語):

「感じるままに行け」── ※出典未確認

思想的近似例(英語):

“Follow your intuition; it will take you where logic cannot.”── ※出典未確認

タグ(思想分類)

#直観知 #デザイン思想 #感性知性 #抽象思考批判 #価値転換 #創造哲学 #認識論 #ジョブズ思想

語義分解(主要キーワード)

| 用語 | 定義 | 補足 |

|---|---|---|

| 抽象的思考 | 概念化・分類・体系化による理解 | 過度に用いると本質から遠ざかる |

| 論理的分析 | 証拠と手順に基づく思考 | 創造局面では限界がある |

| 直感 | 経験・感性・洞察の統合知性 | 単なる勘とは異なる高次知 |

| 意識 | 全体を感じ取る知覚・世界観 | ジョブズは禅的文脈で用いる |

位置づけ構文(思想国家における構文的機能)

この名言は、「知性の中心は理性から直観へ移動する」という命題の再定義を含みます。

構文としては、「対比構造(理性 vs 直観)」「転換構文(分析→洞察)」「価値主張構文」に分類され、思想国家内部の認識論・創造論・感性系構造群と連動します。

感受対象(思想UX設計における対象読者)

・理詰めで考えすぎて停滞している読者層

・デザイン・創造分野で感性を取り戻したい思考層

・哲学・禅・創造性心理学に関心を持つ層

この言葉を更に5つの視点から再考する

➡ 『抽象的思考や論理的分析よりも、直感的な理解や意識の方が重要だと気づいたんだ。』をさらに深めて読む

(ここに静的HTMLリンクを手動で貼る)

関連する黄金律

同じ人物の名言一覧