偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者[adrotate banner=”6″]

考察

キリストの言葉の超訳で、

という記事を書いたが、バイロンも、

と言い、吉田松陰も、

と言っている様に、人が、『人として成就』する為には、『深化の時期』を避けて通れないのだ。本田宗一郎も、

と言ったが、『痛い、苦しい、辛い』。そりゃあそうだろう。なぜならそれは、自分の器を削っているからだ。自分の器が削り終わればどうなる。器は前より大きくなる。大きくなった器に入る水の量は多く、それで潤せる人の心の数も多くなる。

[adrotate banner=”7″]

補助的分析(AIによる語彙・背景・正確性の中立整理)

※本節では、運営者の内省(言葉だけを見て内省した解釈)ではなく、AI(ChatGPT)による「中立性」と「正確性」を基準に、今回の名言を整理します。名言の多くが出典未確認である現実を踏まえつつ、語彙・背景・意味領域を客観的に位置づけます。

名言提示(再掲)

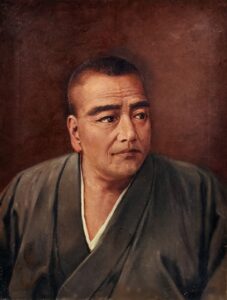

西郷隆盛『幾たびか辛酸を経て、志ははじめて固まるものだ。』

一般的な解釈

この言葉は、「志とは、苦難や辛酸を何度も経験してこそ、初めて本物として固まるものだ」という趣旨を持っています。西郷隆盛は、逆境を生き抜く中で“志は順境では育たず、逆境で鍛えられる”という真理を掴んでおり、志の成熟には痛み・困難・忍耐が不可欠であることを説きました。

この発言は、人格形成論・行動哲学・歴史的英雄像の観点からも評価され、「逆境/成長」「試練/志の純度」「外的状況/内的強さ」という対立軸を明確に示すものとして捉えられます。

思考補助・内省喚起

この名言は、「自分の志は困難の中で磨かれているだろうか」「試練を避けることで志を未成熟のままにしていないか」という問いを与えてくれます。

苦しみは避けたいものですが、志は苦難を通じてより明確になり、より固くなり、より純度を増します。

感情や通念に流されず、「この試練は志を破壊するものか、強化するものか」を見直す内省の起点となり得ます。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

「辛酸(hardship, bitter trials)」は西郷の思想では“人格を鍛える火床”として位置づけられている。単なる suffering ではなく、“志を鍛える試練”の意味を含む。

英訳では、志(aspiration, conviction)に moral weight(精神的・倫理的重み)を付加する必要がある。

自然な英訳:

“Only after enduring bitter hardships again and again does one’s resolve truly solidify.”

または、文学的に、

“Through repeated trials, a person’s true conviction is forged.”

語句の多義性

辛酸(bitter hardship)=魂を磨く試練の総称。

志(aspiration / conviction)=人生の軸・精神の中核。

固まる(to solidify / be forged)=鍛え固められ、揺るがぬものとなる。

構文再構築(思想保持の補強訳)

“Only through enduring hardships time and again is one’s conviction forged into something unshakable.”

出典・原典情報

※出典未確認

西郷隆盛の思想をよく示すが、「遺訓」の文体に近く、語録の整理過程で生まれた表現の可能性もある。

異訳・類似表現

異訳例:

「何度も苦難を味わってこそ、志は真に固まる。」

「志は苦難を経てこそ本物になる。」

思想的近似例(日本語):

「艱難汝を珠にす。」

「試練こそ人を磨く。」

思想的近似例(英語):

“Adversity builds character.”

“Conviction is forged in hardship.”

タグ(思想分類)

#志 #逆境 #人格形成 #武士道 #西郷隆盛 #行動哲学 #精神の強化 #試練の価値

語義分解(主要キーワード)

| 用語 | 定義 | 補足 |

|---|---|---|

| 辛酸 | 苦しみ・逆境・試練 | 精神を鍛える要素として扱われる |

| 志 | 人生の目的・信念・精神の方向 | 武士道では人格の核 |

| 固まる | 不動のものになる、揺るがなくなる | “forged / solidified” が適訳 |

位置づけ構文(思想国家における構文的機能)

この名言は、「志は逆境によって鍛えられる」という命題・価値観の再定義を含みます。

構文としては、「対比構造(逆境/成長)」「転換構文(苦しみ→志の成熟)」「価値主張構文(逆境の意義)」に分類され、思想国家内部の人格軸・時間軸・行動軸と連動可能な核を持ちます。

感受対象(思想UX設計における対象読者)

・逆境に直面している読者層

・志をより強固にしたい思索層

・自分の人生軸を確立したい学習層

5つの視点で考察

➡ 『幾たびか辛酸を経て、志ははじめて固まるものだ。』をさらに深めて読む

(ここに静的HTMLリンクを手動で貼る)

関連する黄金律

同じ人物の名言一覧